みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

今回お話しするのは『危険への扉』に続くギリシャ・ミステリ作家クラブの二冊目のアンソロジーです。三十年の時を超えて、ついにあの男が帰ってきます(別に滝から落ちていたわけではないのですが)。

◆ベカス警部の履歴書

エッセイ第一回にも書いておきましたが、ギリシャの名探偵と言えば、ヤニス・マリスの創造したヨルゴス・ベカス警部。まず、そのおさらいをしておきましょう。

ベカスは1953年の第一作『コロナキの犯罪』で初登場。『楽屋の犯罪』(1954年)、『殺人者はタキシードを着ていた』(1956年)、『十三番目の乗客』(1962年)など、主に50~60年代の作品で活躍します。『私的な事件』(1964年)ではすでに退職して一息ついていたところ、(デビュー作では幼かった)一人娘エレニにプリーカ(嫁資)の部屋を買ってやるため不承不承事件捜査を引き受けるはめに。『恐怖の夏』(1971年)では旧友の息子の嫌疑を晴らそうと警察機構の後ろ盾なく懸命に奔走。敵は事件をもみ消そうと、卑劣にもエレニの夫の会社にまで圧力をかけてきます。ベカス最後の事件は『誘拐』(1978年)。なぜか現役警部の姿に戻って捜査しています。この作品は同時に作者マリスの最後の作品となりました。

ヤニス・マリス『殺人者はタキシードを着ていた』 ヤニス・マリス『殺人者はタキシードを着ていた』アトランティス社、初出1956/再版2012。 【現役警官のくせに証拠を求めて容疑者宅に不法侵入するベカス警部。作者と読者の共感を得た人物だからこそ許されること。「恐喝王ミルヴァートン」のホームズ&ワトソンですね】 |

ヤニス・マリス『私的な事件』 ヤニス・マリス『私的な事件』アトランティス社、初出1964/再版2009。 【エラリー・クイーン『クイーン警視自身の事件』と比べて読むと面白い。悠々自適でヴァカンス中に恋人まで見つけるクイーン元警視に比べ、ベカス氏は退職後も家族のことで苦労が絶えません】 |

ヤニス・マリス『誘拐』 ヤニス・マリス『誘拐』アトランティス社、初出1978。 【ベカス最後の事件】 |

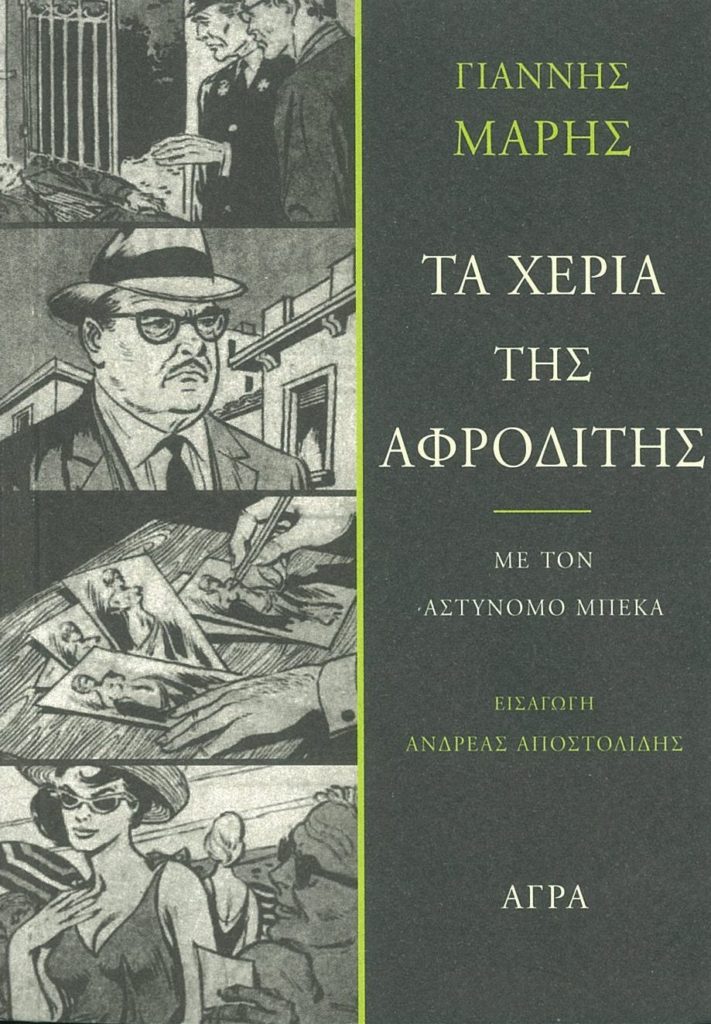

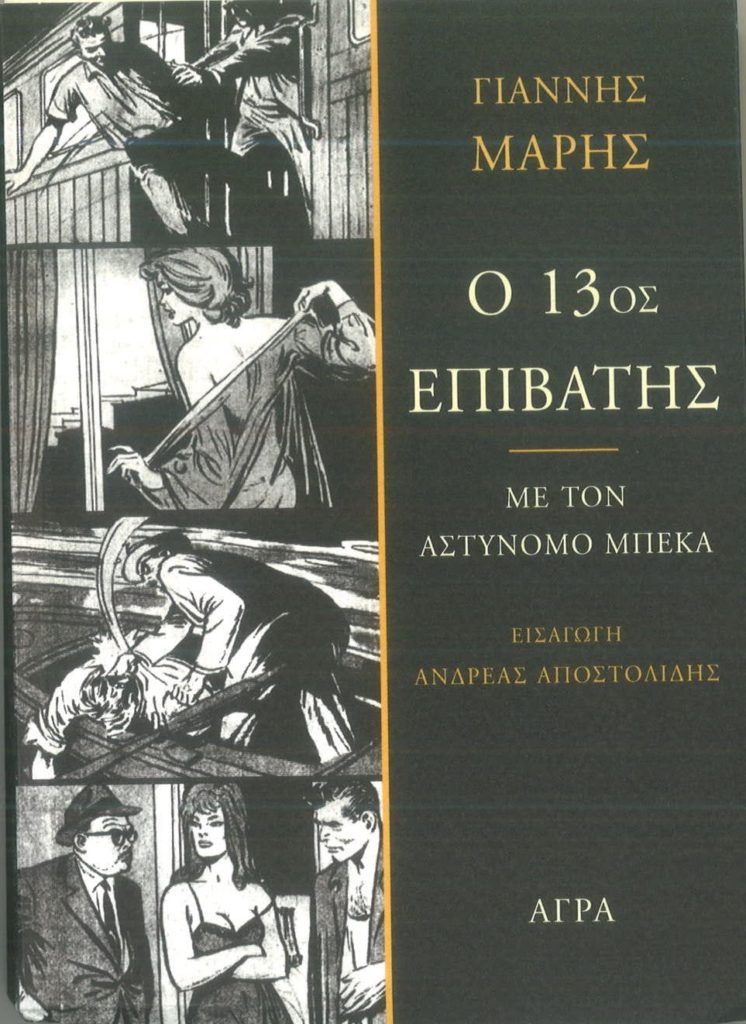

庶民の代表として設定されたベカスの姿はヒーローからは程遠く、小太り、眼鏡、口ヒゲ、夏でもネクタイに上着を取らない野暮な風体で、「怒った猫」「強情なロバ」、「雑貨屋のオヤジ風」などとからかわれています。しかし、三十年にわたる現場経験と人間心理への直観を武器に、あきらめることなく事件に喰らいつくのが持ち味です。シムノンのメグレ警部がヒントになったそうですが、メグレほど大柄でたくましいわけではありません。日本人俳優に演じてもらうなら……背広も割烹着も似合う故藤岡琢也氏でしょうか。近年アグラ社が刊行しているマリス・ミステリのシリーズでは、かつての新聞掲載の挿絵が表紙に復刻されています。画家によってイメージが違いますが、『アフロディテの手』のベカス警部(左列上から二段目)が一番イメージに近いように思います。『十三番目の乗客』の方はちょっとね……庶民派を突き抜けてチンピラにしか見えません(一番下の段の左端の人物。右端のダンディーなジゴロではありません!)

ヤニス・マリス『アフロディテの手』 ヤニス・マリス『アフロディテの手』アグラ社、初出1963/再版2013。 |

ヤニス・マリス『十三番目の乗客』 ヤニス・マリス『十三番目の乗客』アグラ社、初出1962/書籍刊行2012。 |

マリス作品でベカス警部が登場するのは、実はそれほど多くはなく、60を超える作品中、半分以下の26作品に過ぎません。中盤からやっと現れたり、最後で僅かに姿を見せるものもあり、初めから出づっぱりなのはただ13作品です。そもそもデビュー作ではシリーズの主役とは想定していなかったようで、『プロイニ』新聞社編集長マクリス(作者の分身)や有能な検事たちと捜査を分業しています(このマクリスは警部の親友となり、後々まで作品に登場します)。

それでも、ベカス警部はマリス・ミステリの象徴として強烈にギリシャ人の記憶に残っています。

◆『ベカス警部の帰還』

さて、ミステリ作家クラブのメンバーによる第二アンソロジー『ベカス警部の帰還』です。

マリスに深い影響を受けた第二、第三世代の作家たちによるベカス警部登場の短編15篇とアシナ・カクリ(六歌仙No.1)のエッセイが収められています。各作家が自身のシリーズ探偵とベカスを強引に競演させようとするのが微笑ましい。そのため舞台は1950、60年代になります。

表紙の警部はアメリカン・コミック風でカッコいいのですが、マリス作品ではもうちょっと泥臭いイメージです。

A・カクリ& K・カルフォプロス編『ベカス警部の帰還』 A・カクリ& K・カルフォプロス編『ベカス警部の帰還』カスタニオティス社、2012。 |

本エッセイ初登場の作家からご紹介していきましょう。

ヤニス・パヌシス(1949-)。この人はむしろ学者・政治家として知られる人です。もともと犯罪学専攻で、北部のトラキア大学学長やアテネ大学の情報・マスコミ学科の学科長などを務めました。2012年にアテネ区から出馬し議員当選、ツィプラス政権で内務・行政改革副大臣を担当しています。犯罪学・刑法関係の著作が30冊以上、論文が200篇もあり、ミステリも短編10篇ほど書いています。

「過去は誰のもの」では、アテネで殺害された娼婦が自分の母ではないか、と地位ある医師がベカスに捜査を依頼してきます。同時に起きたエジプトでのキャバレー経営主(もとブルガリア人兵士)殺しと孤児院出身の男の自殺未遂。ベカスはこれらのリンクを探すうちに、第二次大戦占領期から内戦にかけて生まれた子供たちの光と闇に突き当たります。

作者の経歴からして、作品の事件の背後には生々しい政治社会問題が隠れています。短編「カインの目覚めた眠り」では極左・極右を同時に手玉に取る公安大臣、「秘かな見えざる恐怖」でイデオロギーの支えを失った今風のテロ、「党の後継者」で党首の事故によりあぶり出される政党のドロドロした対立などが描かれます。

目次でアーナ・ダルダ・ヨルダニドゥの名を見たときはオヤ?と思いました。日頃お世話になっている辞書や動詞変化辞典の編者だからです。言語学者のミステリか、へえぇ、と調べてみると……同姓同名の別人でした。テサロニキ出身でダブリンやランカスターで英文学を学んだ人のようです。童話四冊やおとぎ話の研究書も出しています。2010年『シャンプーとマスカラ』でミステリ・デビュー。ギリシャ人クリオと英国人リリアンという退職した二人の女性英文学者が瀟洒なコロナキ地区の美容師殺害を調査する……というとクリスティ風作品のようですが、第三作『仮面と紙テープ』(2016年)では、同じ二人のしろうと探偵を登場させながら、経済危機のアテネで頻発するデモ隊と武装警官隊の衝突やその陰の組織犯罪をリアルに描いているらしいです。

『ベカス警部の帰還』の「アメリカン・バー」は作者の故郷テサロニキが舞台で、新聞記者がくじ売り殺害に遭遇し(路上でくじを挟んだ棒を担ぐ商人の姿はギリシャでお馴染みの風景)、その後何者かに狙われます。たまたまテサロニキに滞在中(!)のベカス警部と共同で捜査。ギリシャならではの古代遺物密輸団の犯罪を暴きます。

ディミトリス・ケラメフス(1965-)は北部の港町カヴァラ(聖パウロがヨーロッパ初めて説教した地)の生まれ。新聞に書評などを書くかたわら、2000年の『汚れた街』で小説デビューし、2002年には《全国文学者協会》栄誉賞を受賞しましたが、本来演劇界の人です。1987年以降テサロニキとカヴァラに劇団を設立し、30作品以上の演出家・俳優として活動、脚本も三本書いています。

「ポリフニの足跡」では、自身のキャラ私立探偵カパスが霧のテサロニキの街角で偶然ベカスに出会い(!)、その手柄話をねだります。かつてベカス警部は精神科を退院した人物から失踪した妻の捜索を頼まれますが、どこまで信頼できる依頼人なのか? ポオ「黒猫」の本歌取りやケルト神話への言及もありますが、私立探偵の一人称語りからして、ギリシャのフィリップ・マーロウの趣きです(現実を反映し、ギリシャ・ミステリの主役は大多数が警察官で、この設定は珍しい)。別の短編「死にゆく者に祖国なし」でも同じカパス氏が活躍。オフィスにはハンフリ-・ボガードの写真が貼ってあるものの腕力も策謀もたいしたことがなく、犯人の方が一枚上手です。

ペロポネソス半島南には、オスマン帝国にも屈しなかった剛毅勇敢な気風を残すマニ地方があり、復讐と悲歌の伝統で知られています。この地出身のパナイヨティス・ヤヌレアス(1947-)「マニの休暇」で、ベカス警部も初めてマニを訪れることになりました。消えた古代遺物像をめぐる小粒な謎ですが、ワナを張って自白に追い込む警部の懐かしい活躍が見られます。ヤヌレアスは故郷を作品の舞台に使うことが多く、短編「アレオポリの恐怖」でもこの地方の町で連続殺人が起きます。娘を陵辱された親族による復讐の可能性が浮かび上がる一方で、古代遺跡マニアの外国人が伝統の土地建物を買い取ろうと暗躍する姿がリアルです。デビューは長編作『城砦の赤い霧』(2007年)。

これ以外は、本エッセイにすでに登場した作家たちです。年代順に行きましょう。

フィリポス・フィリプ(六歌仙No.3)作品は「我々は皆マリスの子供たちだ」と明言するだけあって、先輩作家へのオマージュに溢れています。題名「アクロポリスの犯罪」からして、マリスのデビュー作『コロナキの犯罪』(1953年)のもじりです(ギリシャ・ミステリの題名は「○○の殺人」よりも「〇〇の犯罪」の方が多い)。

ヤニス・マリス『コロナキの犯罪』 ヤニス・マリス『コロナキの犯罪』アトランティス社、初出1953/再版2012。 【マリスのミステリ第一作。アメリカ大使館爆破事件の徹夜捜査で睡眠不足、風邪をこじらせた冴えない姿でベカス警部初登場。】 |

アクロポリスの麓で古本の露天商が殺され、高価な稀少本をめぐる怪しい売買が曝かれていきます。「愛欲ひとすじ」の作家は今回愛憎関係は抑え気味で、意外にフーダニットを正面に押し出してきます。ベカスと(マリス作品ではワトスン役だった)編集長マクリスがライバル心丸出しで探偵合戦に及ぶのが楽しい。

ティティナ・ダネリ「最後のランデヴー、ザッピオンの犯罪」(六歌仙No.6)。アテネの展示会場ザッピオンの野外映画会場(夏は雨の少ないギリシャならでは)で女性の撲殺死体が映画狂のボーイによって発見されます。ベカスは汗だくになりながら、複雑で緊迫した女性の家庭の聞き込みを開始。動機は第二次大戦前まで遡り、ドイツ人スパイによる或る凌辱事件が犯罪の遠因になっています。月光のダネリ女史の物語は単なる物欲の犯罪には終わりません。

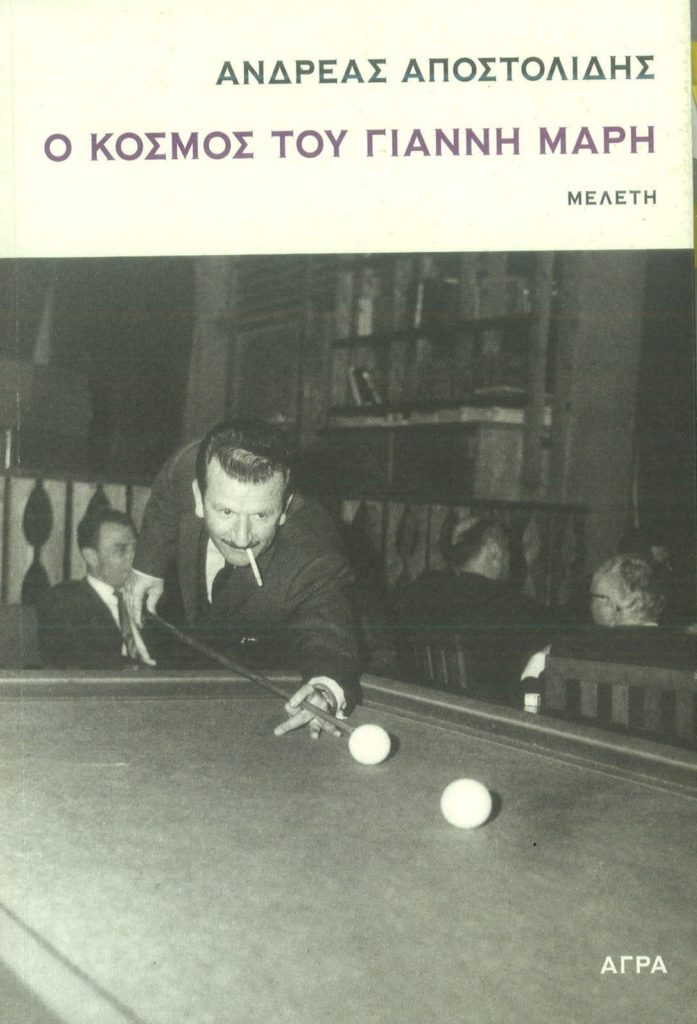

マリスの全作品ガイド『ヤニス・マリスの世界』を書いたアンドレアス・アポストリディス(六歌仙No.5)「ヨルゴス・ベカスの葬送、白服の男」になると、ほとんどファンのノリで、原作者に代わってベカスの葬儀を演出し、かつての出演キャラたちを続々と登場させます(心臓発作で緊急入院。退院後も煙草・コーヒーを絶たなかったのが死因)。「白服の男」はマリスの脂が乗りきっていた60年代の『十三番目の乗客』事件で暗躍した犯人。このマリス作品は不可解な理由で殺害事件が続き、最後の二人になっても犯人が分からないという(ヴァン・ダイン『グリーン家殺人事件』を意識していたのでしょうか?)、フーダニットに特化した傑作のひとつですが、なぜか新聞連載後「埋もれて」しまい、ようやく2012年にアポストリディスが「発掘」しアグラ社から書籍刊行されました。アポストリディスの短編はいわば後日譚。16年前に解決したはずの事件の証拠「白服」が発見されたところから、病床のベカスの苦悩が始まります。元警部の遺した手がかりから、アポストリディスのキャラ探偵リヴァス(『ロボトミー』)とマリスのシリーズキャラ元編集長マクリスが共同捜査し、真犯人の、そのまた黒幕を突き止めます(オレそこまで考えてなかったぜ、とあの世のマリスは苦笑していることでしょう)。

アンドレアス・アポストリディス『ヤニス・マリスの世界』 アンドレアス・アポストリディス『ヤニス・マリスの世界』アグラ社、2012。 【マリスの全作品を解説】 |

《テサロニキ派》アルギリス・パヴリオティス「血の婚礼」では、実業家と若手女優の豪奢な結婚式にベカス夫妻が招待されます(かつてマリスの『私的な事件』でカップルを救ってあげたお礼)。ベカス元警部は超高級レストランで、庶民の酒の代表レツィーナ(松ヤニ入りの白ワイン)やウーゾ(アニスの香りの蒸留酒)を所望して周囲から浮いています。会場のライトが消える間に新郎が刺殺され、同席の若き弁護士アナグノストゥ(作者のシリーズ探偵)がベカスに依頼、二人のヒーローが共同捜査に乗り出します(やっぱり皆やりたいんですね)。容疑者も、横領の前科を持つ支店長、男を手玉に取ってのし上がる女性芸術家、愛人のジゴロなど、マリス作品でお馴染みのタイプが続々と出てきます。

パヴリオティスは《六歌仙》には入らなくても、マルカリスと同年デビューの第二世代だけあって、推理合戦や見立て殺人(題名はガルシア・ロルカの劇から)、とストレートな謎解きミステリに仕立てています。

2000年以降デビューの第三世代からは、まず、数学者・ミステリ作家テフクロス・ミハイリディスが「実像と虚像」で参加。金のためならどの権力者にもすり寄るマフィアとイデオロギーのためには殺人も辞さないテロリスト、さらに両者の争いを利用する政治家と国家情報局の三つ巴の争い。個人の欲望で犯罪が起き、最後にはカタルシスを与えてくれた50、60年代のマリス・ミステリとは違います。「ありがたいことに私はもう退職の身だ」とベカスは漏らします。シリーズキャラの女警部補オルガは出てこないので、残念ながら共演はなしです。

ディミトリス・ママルカス「ヴェネチアの霧」は作者お得意のイタリアもの。時代は第二次大戦終結の十年後。ベカス警部と同僚は密かに霧のヴェネチアに渡ります。戦時中、ギリシャの或る村で虐殺を行なった元ナチス将校がスイス人富豪に化けて滞在中との情報を得て、逮捕するのが任務です。ベカスが薬で眠らされ、助けてくれた町の少女は陰謀に巻き込まれた挙げ句、最後はヴェネチアで派手な銃撃戦となるアクション作品。ノーベル賞受賞直前だったヘミングウェイが特別出演しています。

ナチス将校は典型的な悪役でしばしば使われる造形ですが、ギリシャの場合歴史的リアリティがあり、村での虐殺は占領下の暗い史実が元になっています。ドイツとイタリアはともに占領軍側ですが、ギリシャ人の抱く思いは微妙に差異があるようです。ベカスに協力するイタリア憲兵隊のアメリオ准尉はきわめて好意的に描かれています。この人物はかつてケファロニア島でドイツ軍により部隊を全滅させられた後、隣のレフカダ島へ脱出、ギリシャ人家族に一年間かくまわれた過去を持っており、ギリシャへの恩義と愛情、両国敵対への後悔、さらにはドイツ軍への憎しみを抱いています。ケファロニア島はイタリアとギリシャに挟まれたイオニア海の島で、ドイツ軍によるこの虐殺事件はルイ・ド・ベルニエール『コレリ大尉のマンドリン』にも描かれています。レフカダ島はレフカディオス(=ラフカディオ)・ハーン、つまり小泉八雲の生地。母親がギリシャ人でした。

アニメ「おばあちゃん」の原作者ニーナ・クレタキ「シャローム」も同じように戦争の傷を抱え込んでいます。冷戦の象徴であるベルリンの壁が築かれた1961年のこと。実業家ヨシフォグルがすでに退職したベカスに個人的な捜査を依頼します。実はテサロニキ生まれのユダヤ人で、1942年7月ドイツ軍侵入の際、ユダヤ人迫害を逃れて名前を変え、隣人に匿われて生き延びたのですが(テサロニキのユダヤ人の96%にあたる四万六千人以上がアウシュヴィッツに送られています)、その過去を暴くという脅迫状を最近受け取ったというのです。ベカスはテサロニキに赴き、ヨシフォグルを助けた篤志家の紡績工場主やその家族から聞き込みをします。解決後、ベカスはヘブライ語で「シャローム(ごきげんよう)」と挨拶を交わして別れます。

事件の謎ときはもちろんあるのですが、「ヴェネチアの霧」同様、登場人物たちの過去の因縁に視線が向けられています。大戦中のドイツとギリシャは占領する側とされる側で、『ナヴァロンの要塞』のようなエンターテインメント作品なら善悪がはっきり色分けされています。しかし、実情はそう単純ではありません。ギリシャ国内にドイツ軍の行政本部やゲシュタポが置かれてはいますが、実際に行政管理するのは本国人でした。結果として、占領軍の意をくむ傀儡政権やこれにすり寄る半民間の武装組織が生まれます。大戦前までのテサロニキの経済を握っていたのは裕福なユダヤ人たちですが、強制収容所へ送るナチスの政策に従事したのは現地のギリシャ人で、このことはギリシャ史の暗黒面になっています。

ベカスの最後の挨拶には、過去への謝罪の意が込められているのでしょうか。

アンドニス・ゴルツォス「カフェニオ『フィラスロン』」の魅力はハードボイルド風の生きのいい会話でしょう。アテネ南東部のバイロン区で靴職人が殺されます。1920年代から30年代にかけてスミルナ難民が移住してきた地区です。守銭奴の被害者は定期的にカフェニオ《フィラスロン》に顔を出していましたが、不思議と賭けポーカーには加わらずコーヒーを飲みながらただ眺めていたことが、ベカスの聞き込みでわかってきます。カフェニオの主人にも大戦中、占領軍への密告屋として生き延びてきた暗い過去があります。店への業務用氷の配送とか、荷馬車による公道のゴミ収集といった、50年代の風俗が細かく描かれています。最後はある人物による復讐で切れ味鋭く終わります。

アシナ・バシュカはエッセイ第五回で『危険への扉』所収の「一連の不幸な出来事」を推賞しましたが、今回も「誰がエミリー・スミスを殺したのか」が楽しめました。

大学院生の《ぼく》はある日指導教官のジュリアス(学生に人気の数学教授)が電話でエミリーなる人物に脅迫されるのをもれ聞いてしまいます(怪しい電話の会話が事件の発端となるのは、たぶんマリス『私的な事件』へのオマージュ)。翌日英国人娼婦エミリーがアテネ郊外で殺害されますが、果たして同一人物なのか? なぜか急にアメリカ留学が決まり、不審に感じた《ぼく》はたまたま紹介された(!)ベカス元警部と協同でジュリアス教授の過去を調べ始めます(!!)。一人称語りを活かした心情の細やかな描写と、最後のオチが決まっています(《ぼく》もまた同じ過ちを繰り返す定め……)。

ギリシャ・ミステリ随一の本格トリック派ネオクリス・ガラノプロスの「第五の容疑者」。本家マリスの中編『第四の容疑者』(1958年)では、次々と現れる容疑者に仮説がひっくり返されていきますが、本作はもう一段階推理を増やしたオマージュです。顔に火傷を負い車椅子生活の富豪が邸宅に三人の敵を集めて殺人を行なうと宣言。外は雷雨、突然明かりが消えた隙に逆に自分が殺されてしまうという……そう、作者の大好きなディクスン・カー劇場の再現です。

ヤニス・マリス『第四の容疑者』 ヤニス・マリス『第四の容疑者』アトランティス社、初出1958。 |

若手ヴァシリス・ダネリス「不幸な偶然」では、アクロポリス麓に広がるプラーカ地区(古い住居や土産物屋・食堂などがひしめく)の邸宅で、パーティー中に女あるじが毒殺されます。寒村を飛び出しアテネの富豪と結婚することで成功をつかんだ、マリス・ミステリによく出てくるタイプです。数ヶ月後に退職を控えたベカス警部は野外映画を夫人と見ていたところ(けっこう家族サービスしている)、捜査に呼び出されます。

ダネリス本人は自分の持ち味はノワールと言っていますが(デビュー作『黒ビール』は殺された孤高の芸人仲間を葬ってやろうと非情の町を駆け回る路上シンガーの話)、容疑者がゾロゾロ現れ、仮説が飛び交い数段の逆転が楽しめる本作は意外にストレートなフーダニット。マリスへの敬意ということなのでしょう。

ヴァシリス・ダネリス『黒ビール』 ヴァシリス・ダネリス『黒ビール』カスタニオティス社、2011。 |

冒頭に置かれたアシナ・カクリ(六歌仙No.1)のエッセイ「ヤニス・マリスへの私の帰還」はミステリ・ファンに向けたすてきな贈り物。五十年前自身のデビューを後押ししてくれたヤニス・マリスへの感謝に始まります。マリスが新聞を媒体に広い読者層に向けて書くことでミステリ読者層を開拓したのに対し、カクリ自身は外国文学好きの特定の読者サークルを想定していたと分析します。ある日マリスから電話でインタビューの依頼を受ける中で、ギリシャ警察に「警視(エピセオリティス επιθεωρητής)」階級はないので(カクリのシリーズ探偵)ゲラキスは「警部(アスティノモスαστυνόμος)とするのが正しいよ、と親切に指摘してくれたことを懐かしんでいます。20世紀前半の戦争、占領、飢饉、内戦で傷ついたギリシャ大衆を、政治・イデオロギー的に無色な娯楽で楽しませたのがマリス・ミステリだった、と大先輩の功績を見事にまとめています。

◆マリス作品の日本語訳

最後に。実はヤニス・マリス作品には貴重な邦訳が一冊あります。ヤンニス・チリモコス『四つの物語――新ギリシャ風土記』(2007年)です。著作権の関係等で作者の本名で出すことになったそうです。

中編「怯える女」と短編「青春の蹉跌」「アポロンの首」「失われた二十四時間」を収めたオムニバス集。「怯える女(原題、十二時十五分きっかりに)」では雨の夜テサリア平原で道に迷った主人公がさる豪邸に宿を借りますが、初対面の夫人から特定の時間に夫に殺害される、という異常な告白を聞かされます。夫は妻が精神を病んでいると説明しますが、翌日妻が死体で見つかります。いかにもマリス好みの「つかみ」の一つです。サスペンス・ドラマにありがちな設定かも知れませんが、新聞連載でこれをやられたら読み続けざるをえないでしょう。短編「アポロンの首」では、ベカス警部もすでにデビュー七年目、貫禄十分に登場してきます。

堤防で朝の巡回をしている途中、若き警部補は驚いて立ち止まった。見間違えたのだろうか? 四角張った体形、苦虫をかんだような顔、濃い口ひげにブラシのような髪……あの人では? 注意して見直した。相手はその日初めてのタバコをまだ点けていない仏頂面のギリシャ人、といった表情で、コーヒーを飲んでいる。顔を上げたので警部補はもっと目を凝らした。そうとも。眠そうな目、怒った猫のような顔つき、間違えようがない。警部補は襟を正して近づいた。「お目にかかれて光栄です、警部どの。われわれの島へようこそ」

(橘による冒頭部分試訳)

オムニバスの原題は『四重奏』で、『新ギリシャ風土記』という不思議な翻訳版副題が付けられていますが、そう的外れではありません。マリス作品には(のみならずミステリ小説全般に言えることですが)、アテネやテサロニキの都市部以外にも地方の日常生活が印象的に書き込まれ、一歩進んだ土地ガイドになっているからです。このオムニバスでも、中部穀倉地帯の町ラリサ、独立戦争を支えた豪商の館が並ぶイドラ島、日本でもよく知られたリゾート地のミコノス島が舞台となります。

ヤニス・マリス『四重奏』 ヤニス・マリス『四重奏』アトランティス社、初出1960/再版2009。 【表紙絵はオリンピアのアポロン像。その昔ギリシャがユーロになる前は千ドラクマ紙幣にこの像が描かれていました。】 |

訳者の津西屋茂介は故鈴木敦也氏のペンネーム。鈴木氏は第一回目のギリシャ政府奨学生としてアテネで文学演劇を学び、のちには外交官として活躍された方です。二つの世界大戦間に現れた多くのギリシャ人文学者(《三十年代派》と呼ばれます)の中でも、ヨルゴス・セオトカスと親交があり、その代表長編『アルゴー』初め多くの著作を翻訳出版されました。『アルゴー』はアテネ大学法学部教授一家の歴史を通して、戦間期のギリシャ人の精神性と社会状況を描きあげた大作です。

|

出版社:講談社ビジネスパートナーズ |

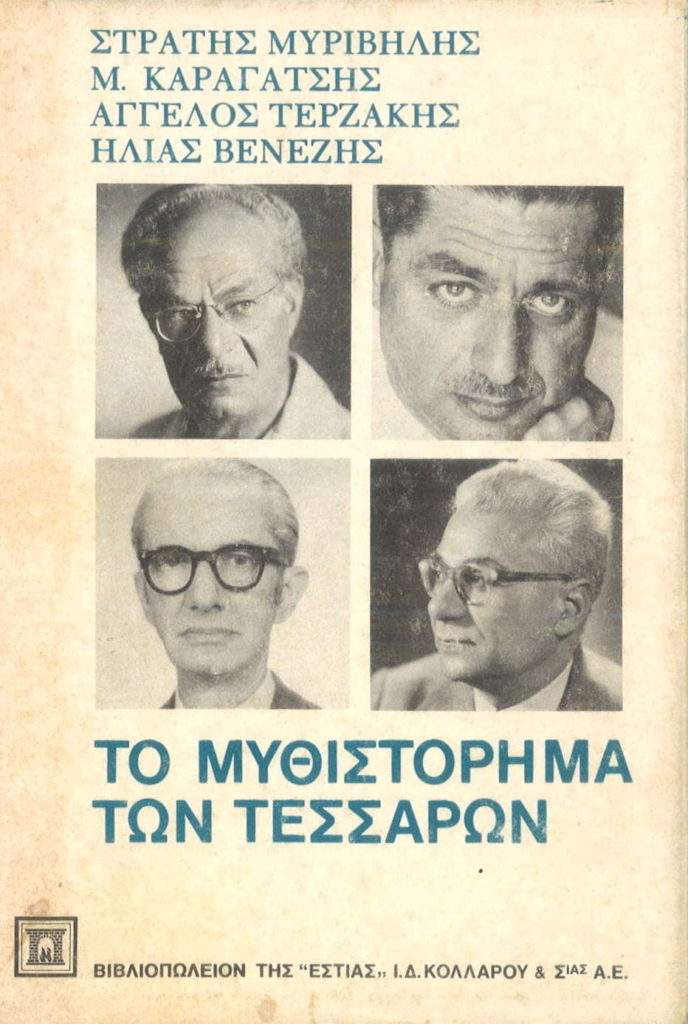

ミステリはもとより、この《三十年代派》が残した数々の小説群も、残念ながら日本ではほとんど知られていません。例えば、M・カラガツィスという作家は意外な展開で読ませるストーリー作りに定評があり、編集者としてのマリスが企画したリレー小説『四人の物語』(1958年)に参加して、愛憎メロドラマを途中から殺人スリラーに変えてしまったという豪腕の人(読んでいて笑ってしまう)。いつかご紹介できればと思います。

ストラティス・ミリヴィリス他『四人の物語』 ストラティス・ミリヴィリス他『四人の物語』エスティア社、第2版1980。 【右上の怪しい眼差しの人物がM.カラガツィス】 |

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと日本に紹介するのが念願。現代ギリシャの幻想文学・普通小説も好きです。 昔ジュブナイル版で読んだG.K.チェスタトン「アポロンの眼」と「村の吸血鬼」。視点をずらすと全く別の絵柄が現れるのが子供心に実に新鮮でした。『ブラウン神父の童心』『ブラウン神父の醜聞』に所収。 現代ギリシャ文学作品(ミステリも普通文学も)の表紙写真と読書メモは、以下のFacebookの「アルバム」に紹介してあります。アカウントがあれば閲覧自由ですので、覗いてみてください。 |

|

【黄色い表紙が目を惹く、リフナリ社の廉価版翻訳ミステリ・シリーズの一冊。原題が予想できないものが多く、これも実は『クイーン警視自身の事件』です。シリーズ初めてのクイーン作品らしいのですが、他の傑作群をおさえてこの作品がなぜ最初に翻訳されたのかが一番の謎。】 |