|

注意!

|

|---|

|

この連載は完全ネタバレですので、ホームズ・シリーズ(正典)を未読の方はご注意ください。 このコラムでは、映像作品やパスティーシュ、およびコナン・ドイルによる正典以外の作品を除き、全60篇のトリックやストーリーに言及します。(筆者) |

■資料の部の原則(このコラム全体で使う略称/赤字は今回追加)

SH:シャーロック・ホームズ

JW:ジョン・H・ワトスン

SY:スコットランド・ヤード

B=G:ウィリアム・ベアリング=グールド(研究者)

ACD:アーサー・コナン・ドイル

BSI:ベイカー・ストリート・イレギュラーズ(団体)

SHSL:ロンドン・シャーロック・ホームズ協会

正典:ACDの書いたホームズ・シリーズ(全60篇)

JSHC:日本シャーロック・ホームズ・クラブ

BHL:The Black-Headed League(黒髪連盟……JSHCで最初にできた支部)

●今回の変更点

「ホームズの報酬/事件後の可能性」の項は、コラム的な文章になる傾向にあるので、「【1】資料の部」から「【2】コラムの部」へと移動しました。

■第11回「青いガーネット」■

【1】資料の部

- 原題……The Adventure of the Blue Carbuncle(Strand Magazine英・米両版)/ The Christmas Goose that Swallowed the Diamond (Philadelphia Inquirer:「ダイヤモンドを呑み込んだクリスマスの鵞鳥」)

/略称:BLUE

- 主な邦題(児童書を除く)……「青いガーネット」(新潮文庫新版/延原謙、ハヤカワ文庫/大久保康雄、ちくま文庫/小池滋、河出文庫/小林司・東山あかね、角川文庫/石田文子、光文社文庫/日暮雅通);「青い紅玉」(新潮文庫旧版/延原謙、創元推理文庫/阿部知二、角川文庫/鈴木幸夫、講談文庫/鮎川信夫、集英社コンパクト・ブックス/中田耕治);「青い柘榴石[ざくろいし]」(創元推理文庫/深町眞理子)。

- その他、明治・大正・昭和時代初期の訳に「奇怪の鴨の胃」「鵝鳥の御歳暮」「鵞鳥胃袋の夜光珠」「巴里の心臓は慄えて居る」「緑の柘榴石」などがある。ただし新井清司編「日本におけるコナン・ドイル、シャーロック・ホームズ書誌」(ちくま文庫『詳注版シャーロック・ホームズ全集』第10巻所収)によれば、「巴里の心臓は慄えて居る」はパリで発生した事件を紹介した記事の中で、似たような事件としてこの「青いガーネット」を紹介しているものとのこと。また、「緑の柘榴石」は江戸川乱歩訳。

/略称:「ガーネット」

- 初出……Strand Magazine 1892年1月号(英)、Strand Magazine1892年2月号(米)、シンジケート配給によるアメリカの各新聞(1892年1月)

- 初出時の挿絵……シドニー・パジェット(英・米『Strand』)、F. C. Swayze (Philadelphia Inquirer)

- 単行本初版……The Adventures of Sherlock Holmes 1892年10月14日(英)、1892年10月15日(米):『シャーロック・ホームズの冒険』

- 事件発生・捜査年月……1887年12月27日(B=G)。しかし1889年12月説をとる研究者が多い。ワトスン自身は何年だったか書いていないが、彼の記述どおりと解釈するなら12月27日の事件であり、「ボヘミア」「花婿」「唇」よりあとの事件。

- 登場人物(&動物)

- SH、JW

- 依頼人……なし(きっかけをつくったのはピータースンだが、実際はホームズの自主的な調査)

- 被害者……モーカー伯爵夫人(青いガーネットの所有者)、ジョン・ホーナー(鉛管工事人。誤認逮捕される)

- 犯人/悪役……ジェイムズ・ライダー(愛称ジェム、偽名ジョン・ロビンソン、ホテル・コスモポリタンの案内係主任)

- 警察官……ブラッドストリート警部(SYのB管区)

- 若い女性キャラ……なし

- その他……ピータースン(コミッショネア、一種の便利屋)、ヘンリー・ベイカー(パブ〈アルファ・イン〉の常連でガチョウ・クラブの会員)、ウィンディゲイト(パブ〈アルファ・イン〉の主人)、ブレッキンリッジ(コヴェント・ガーデンの家禽卸屋)、ビル(ブレッキンリッジの店の下働き少年)

- 実際には登場しない人物……キャサリン・キューザック(モーカー伯爵夫人のメイド)、ミセス・オークショット(愛称マギー、ライダーの姉、市場向けの鳥の飼育業)、モーズリー(ライダーの知り合い、元服役囚)

- 執筆者……JW

- ストーリー(あらすじと構成)

クリスマスの早朝、コミッショネアのピータースンは、通りでチンピラたちにからまれている男に出会う。ところが、助けようとして近づいた制服姿の彼を警官と間違えて、男もチンピラも逃げてしまう。ピータースンは男の持っていたガチョウと帽子を拾ったものの、ガチョウに付いているカードから「ヘンリー・ベイカー」という名前がわかるだけだった。困った彼はそれをホームズのもとに持ち込むが、ガチョウは傷みそうなので彼の自宅で料理することになり、帽子だけが221bに残ったのだった。

その二日後、結婚してベイカー街を離れていたワトスンが、クリスマスの挨拶のため221bを訪れる。ホームズはワトスンを前にして、帽子からその持主の特徴を推理しはじめるが、それを終えたところに当のピータースンが飛び込んできた。ガチョウを料理しようとしたところ、なんとその餌袋(胃)の中から、大粒の宝石が出てきたというのだ。それは5日前にホテルで盗まれ、容疑者が逮捕されたものの見つからぬまま千ポンドの賞金がかけられた、モーカー伯爵夫人の“青いガーネット”だった。逮捕されたのはホテルの暖炉の修理に呼ばれた鉛管工で、ホテルの案内係主任ジェイムズ・ライダーと伯爵夫人のメイド、キャサリン・キューザックの証言が決め手になっていた。

ホームズが新聞に載せた広告を見てやってきたベイカーは、ホームズの推理どおり、学はあるが落ちぶれた感じの男だった。彼はパブ〈アルファ・イン〉のガチョウ・クラブで金を積み立て、クリスマスのガチョウをもらったのだというが、ホームズの用意した新しいガチョウを喜んで持ち帰ったので、ガーネットとは関係ないことがはっきりした。

ホームズとワトスンは〈アルファ・イン〉をたずね、さらにガチョウの卸屋、ブレッキンリッジに聞き込みをするため、コヴェント・ガーデンへ向かう。ブレッキンリッジの賭け好きを利用して、まんまと仕入れ元を聞きだした、ホームズ。しかしホームズたちより先に、ブレッキンリッジにガチョウのことを聞きに来た男がいたのだった。

その男がジェイムズ・ライダーだと見抜いたホームズは、言葉巧みに彼を221bへ連れていく。ガーネットを目の前に突きつけられたライダーは、いっさいを白状するしかなかった。

メイドのキューザックからガーネットのことを聞いたライダーは、鉛管工のジョン・ホーナーに前科があることを利用し、自分が盗んでおいてホーナーに罪を着せたのだった。宝石の発見を恐れた彼は、市場向けにガチョウを飼育する姉のところへ行き、その一羽にガーネットを呑み込ませた。それを前から約束していたクリスマスプレゼントとしてもらい受け、悪党仲間のところへ持っていくという手を使ったのだった。

ところがライダーが受け取ったのは、外見が似た別のガチョウだった。宝石を呑み込んだガチョウはブレッキンリッジのところへ売られ、そこから〈アルファ・イン〉に卸されたのだ。

もともと気の弱いライダーに許しを請われたホームズは、結局彼を見逃すことにする。ライダーは国外へ去ると言ったし、そうでなくても法廷でホーナーに不利な証言をすることはないから、事件はうやむやに終わるだろう、それに今は人を赦す季節だから、というのがその理由であった。

- ストーリー(ショートバージョン、あるいは身もふたもないあらすじ)

ホテル・コスモポリタンの案内係主任、ジェイムズ・ライダーは、モーカー伯爵夫人の青いガーネットを盗み、立場を利用して鉛管工のジョン・ホーナーに罪をなすりつける。そして宝石を姉の飼育するガチョウに呑み込ませ、それをひねって悪党仲間のところへ運ぶという手を使ったのだが、間抜けなことに間違った鳥を持っていってしまう。当のガチョウは姉のところからコヴェント・ガーデンの家禽卸屋へ売られ、そこからパブ〈アルファ・イン〉に卸されていった。

それを手に入れたパブの常連、ヘンリー・ベイカーは、街でチンピラにからまれた際に落としてしまうが、彼の帽子といっしょに拾った便利屋ピータースンが持ち込んだ先が、221bだった。ガチョウの腹からガーネットが見つかったことにより、ホームズはその経路を逆にたどって犯人ライダーを捕まえる。しかし、「ぼくらが無実を証明してやらないかぎり7年の懲役刑を受ける男がいる」と当初は意気込んでおきながら、ライダーのあまりに情けない腰抜けぶりに嫌気がさしたのか、千ポンドの賞金獲得が確実になったので自分の推理以外の部分の顛末を聞けばもういいと思ったのか、はたまたクリスマスという時期に何かトラウマがあったのか、ホームズはあっさりライダーを見逃してしまう。

- 事件の種類……宝石盗難事件

- ワトスンの関与……調査に同行

- 捜査の結果……盗まれた宝石は最初から取り戻しているので、あとは真犯人を突きとめホーナーの無実をはらすことが必要だった。結局、ライダーが犯人であることは(自供により)はっきりするものの、ホームズが逃がしたことにより、警察に逮捕はされなかった。ホーナーが有罪にならず釈放されたのかどうかは、定かでない。しかし、ホームズは誰にも「依頼」されたわけではないので、ライダーの自供を聞いた時点で彼なりに結果は「成功」ということになる。

- 物語および構成のポイント

クリスマスの時期という独特の雰囲気から、人気の高い作品。ホームズが事件を解決したあとに言う、「いまは人を赦す季節だから」というせりふも有名。正典60篇のうち、唯一のクリスマス・ストーリー。パスティーシュ/パロディの分野ではクリスマス・ストーリーはけっこう多く、人気の作品もある。

- ホームズの変装

- なし

- 注目すべき推理、トリック

- 冒頭の帽子の推理は特に有名であると同時に、推理の根拠が必ずしも正しくない部分もある(たとえば「頭が大きい→知性のある人物」など)。

- 本作に出てくる“語られざる事件”(ホームズが関わったもののみ)

- なし

- 注目すべき(あるいは後世に残る)ホームズのせりふ

- 「ぼくのやり方は知っているだろう」(ワトスンに)

- 「ぼくはシャーロック・ホームズといいます。人の知らないことを知るのが仕事でして」(ライダーに)

- 「ぼくは警察の欠陥を補うため連中に雇われているわけじゃないんだ」(ワトスンに)

- 「いまは人を赦す季節だからね」(ワトスンに)

- 注目すべき(あるいは有名な)ワトスンのせりふおよび文章

- 「確かにぼくの頭はよくないさ。それにしても、きみの言うことにはまるでついて行けないよ」(ホームズに)

◆今月の画像

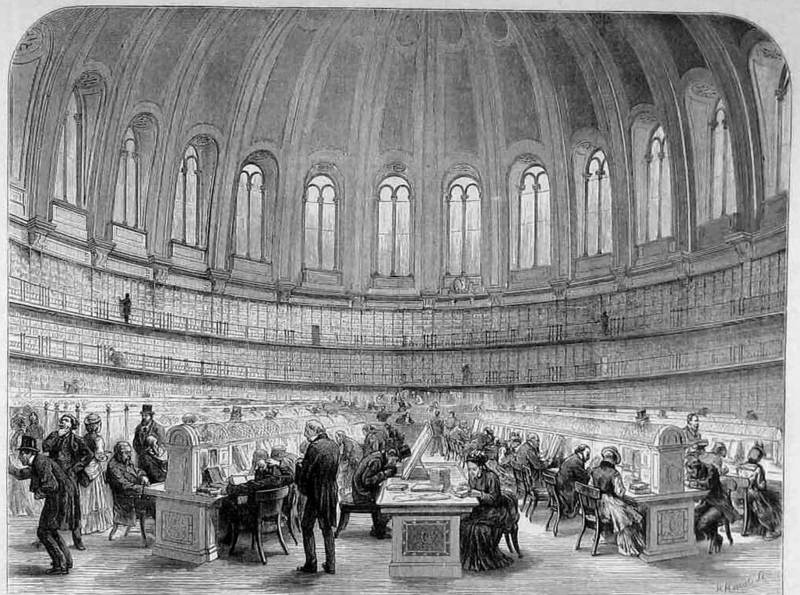

【左:今月の画像(1)】大英博物館リーディングルーム(1850年代)

【右:今月の画像(2)】〈アルファ・イン〉のモデルのひとつと言われる〈ミュージアム・タヴァーン〉

【2】コラムの部

- 作品の注目点、正典における位置づけ、書誌的なことなど

事件の冒頭、ピータースンがもちこんだ帽子を見ただけで、ホームズは落とし主の暮らしぶりや、飲酒のくせ、家にガスをひいていないことまで推理する。典型的「ホームズらしさ」であり、連載初期に読者をとりこにした要素のひとつであろう。推論の根拠が正しいかどうかでなく、すらすらと言われると、ああそうかと思ってしまう。ワトスンの驚きが読者の驚きと一体化していることも、ポイント。

もうひとつの注目点は、ホームズがパブの主人ウィンディゲイトに対応する手法と、卸屋ブレッキンリッジを欺く手口だ。ウィンディゲイト相手では、知っているふりをして発言を相手に正させて情報を引き出すのだが、これがホームズの常套手段であることが、この後の作品でわかってくる。またブレッキンリッジ相手では、賭け事好きの相手に賭けを挑むという、典型的なケースだ。

もうひとつの「典型」は、ホームズが犯罪人を見逃していることで、ほかの作品にもよく見られる。また、イギリスから出れば冤罪のホーナーの嫌疑も晴れるだろうというライダーの言葉に、ホームズは「その点はあとで話そう」と言って、ライダーに事情を話させる。自分の推理が当たっていたことを確かめ、その空隙を埋める事実を知ることを優先するホームズの性格が、よく出ている場面だ。しかも一連の供述を聞いたあと、ホームズは「(自分は)警察の欠陥を補うため連中に雇われているわけじゃない」と言って「ひとつの魂を救って」やることにする。「いま刑務所に送ったら、また犯罪をくりかえして常習犯になってしまう」という彼のせりふが、コナン・ドイルの信条を反映しているものなのかどうかは、ドイリアーナの範疇ということになる。

なお、この作品以降の6篇は、いずれもタイトルに The Adventure of the が付いている。『ストランド』掲載の最初の6篇は、連載タイトルが『シャーロック・ホームズの冒険』で、その次にナンバーとともに各短篇名が「1 ボヘミアの醜聞」などと入った。それが7篇目(『冒険』所収の12篇のうち後半6篇の最初)であるこの「ガーネット」から、連載タイトルとは別に、個々の作品にもThe Adventure ofを付けるようになったので、厳密にはこの短篇のタイトルは「青いガーネットの冒険」ということになる。

- ホームズの報酬/事件後の可能性

この事件におけるホームズの出費は、「夕刊新聞すべて」に出した広告の代金、代わりに買ったガチョウの代金、(ピータースンを便利屋として使って広告を出させたのなら)便利屋への支払い、〈アルファ・イン〉でのビール2杯の代金、ブレッキンリッジとの賭けに使った1ポンド(ソヴリン金貨1枚)、そして四輪辻馬車の代金。依頼人がいないのでこれらを経費として請求することはできなかったが、モーカー伯爵夫人からの懸賞金一千ポンドという莫大な収入があったはずだ(ホームズが懸賞金を辞退するという可能性を指摘している研究はほとんどない)。

ホームズがこの懸賞金をどうしたかについては、「独り占めした」という説から、ピータースンやヘンリー・ベイカーに分けてやったとする説まで、さまざまにある。ピータースンは、懸賞金のかかっている宝石と知らずにホームズのもとにガーネットを持ってきたわけで、その事実を知ったあとに「見つけたのは自分だ(または妻だ)」と分け前を主張することもできたはずだ。だが、あっさり宝石をホームズに渡して、その後彼は、賞金のことを口にしなかったのだろうか。

一方、ホームズから宝石を預かっていると手紙で知らされたはずの伯爵夫人の対応は、どうだったか。ホームズは「この宝石はいわくつきのものだから、伯爵夫人は、これと引きかえなら財産の半分でも投げ出すだろう」と言っている。多少大げさな表現だとしても、喜んだ夫人が千ポンド以上の礼金をホームズに渡した可能性も、なくはないだろう。

ただ、伯爵夫人が宝石を取り戻しただけで満足するかどうか。いったん逮捕されたホーナーが(ライダーの証言がないことで)証拠不十分で釈放になるとしたら、真犯人を突きとめてくれとホームズに依頼することはなかったのか。ホームズは懸賞金を受け取る際に、犯人を捕まえられなかったことを伯爵夫人に説明したのか、キューザックが片棒を担いだことを言わなかったか。もしキューザックが追及されれば、ライダーのことを白状する可能性が大きいから、結局ライダーは逮捕されてしまうかもしれない……いくつか疑問が残るところである。

ただ、それもこれも、シャーロッキアン的「重箱の隅つつき」に過ぎないのかもしれない。19世紀末の短篇ミステリとしては、いや、月刊誌に読み切り連載されたシリーズもの大衆(冒険)小説としては、ガチョウの腹にあった宝石に端を発した事件でホームズとワトスンがその出所を追うだけで、十分魅力があったと考えられる。常に意識すべきなのは、正典を現代人の感覚や常識で判断/解釈してはならないということだろう。

連載第1回で私は、このコラムを読めば一種の初級シャーロッキアンになれる、という意味のことを書いた。したがって、ここに書かれることはシャーロッキアーナ/ドイリアーナ上の解釈の紹介が主体になるわけだが、「翻ミス」サイトのコラムである以上、「ミステリ小説としてのホームズ物語」の視点を無視するわけにはいかないということも、ご理解いただきたい。「重箱の隅つつき」は、本人だけが面白がっているというケースに陥りやすい。それを意識したうえでのシャーロッキアーナ連載なのである。

いささか横道にそれるが、この問題に関連して、思い出したことをちょっとだけ書いておきたい。

ホームズとワトスンを実在の人物として(正典を現実世界の出来事として)高等批評(higher criticism)の手法を使う「グレイト・ゲーム(great game)」には、ウィットがなければならない。それでこそ、ミステリの読者も楽しめるものになるはずだし、一世紀近いシャーロッキアーナの歴史の中で数々のミステリ作家を魅了してきた「大人の遊び」となれたのも、そこに理由があるはずだ。ミステリ研究家&翻訳家の平山雄一氏もよく言っているが、問題は「新しい知見」があるかどうかである。正典の中に出てくる事物を科学技術や社会学・歴史学的あるいはヴィクトリアーナ(ヴィクトリア学)上の知識で分析し、まとめるだけでは、シャーロッキアーナとして面白味に欠ける。それらはあくまでも「正典から材料をとった科学技術エッセイ」あるいは「正典に出てくる記述をもとにしたヴィクトリア朝英国研究」であるからだ。

- 邦題の話題

原題は The Adventure of the Blue Carbuncle(青いカーバンクルの冒険)なのに、ほとんどの邦題が「青いガーネット」なのは、なぜか。すぐに湧く疑問であると思う。

carbuncle は、普通の英和辞典によれば「(頂部を丸くカットした/カボション・カットをした)ざくろ石」であり、「ざくろ石」を和英辞典で引くと garnet(ガーネット)。「カーバンクルは丸くカットされたガーネット(ざくろ石)を指す宝石用語」という説明もある。「カーバンクル」では日本語として馴染みがないので、「青いガーネット」または「青い柘榴石」とするのは、邦題として妥当なところだろう。

一方、赤・白・黄・緑・オレンジ・茶・紫・黒色のガーネットはあるが、青いガーネットは存在しない(天然では確認されていない)、という問題がある(光の干渉で七色の虹に見えるレインボー・ガーネットはあるとのこと)。これは邦題の問題というよりシャーロッキアン的な「ワトスンの間違い指摘」なのだが、これまでにも多くの研究者が話題にしてきているテーマだ。

ただ、私自身はあまりこの問題の追及に興味をもっていない。確かに、前述の「グレイト・ゲーム」という観点からすれば、格好のテーマかもしれない。しかしミステリ作品のタイトルという観点からすれば、むしろこのままのほうが面白いからだ。

ホームズはこのガーネットのことを「(この世に)二つとない品で、本当の値打ちは誰にもわからない」と言っている。つまり、この世にありえない青いガーネットだからこそ不思議な存在であり、謎めいた事件の核となるのではなかろうか。常識や事実からかけ離れたことが起きるのが、ミステリの魅力ではないのか。中国のアモイ川流域で発見されてから20年のあいだに、この宝石をめぐって血なまぐさい事件が数多く起こった、とホームズは言っているが、その根拠はまったくわからない。青いガーネットがあるかないかという点を議論する(その存在を肯定/否定する)のなら、ホームズの言う呪われた歴史がどんなものだったか、どんな犯罪事件がそれに該当するのか、その点まで吟味しなくてはいけないことになろう。

そうした点を考えると、日本語として「ガーネット」よりも深紅色の宝石を直感させる「ざくろ石」を使い、読者に「え?」と思わせるような邦題をつくるほうが、より「ミステリとしての面白さや謎の魅力」を前面に出したことになろう。つまり、創元新訳の「青い柘榴石」がベストではないかと、今のところ私は思っている。

一方、旧訳の多くが使っていた「青い紅玉」も、この「矛盾の面白さ」を備えてはいる。だが、残念ながら紅玉=ルビーなので、ホームズがこの宝石のことを「ルビーのような赤色でなく青い」と言っている点を考慮すると、採用することができない。ただ、「紅玉」でなく「鋼玉」(コランダム:corundum)とすればどうだろう。コランダムは紅色のものがルビーに、青や緑のものがサファイアに加工されるので、「青い鋼玉」(青いサファイア)は矛盾がなくなり、面白味が消えてしまう……かもしれない。鋼玉はダイヤに次いで硬度が高く、ガラスも切れるが、「炭素の結晶」ではなくアルミニウムと酸素からできている……などと言い出すと、ふたたび重箱の隅の迷路に迷い込んでしまいそうなので、やめておこう。

- シャーロッキアーナ的側面

- 事件の発生年月……冒頭でワトスンは「最近手帳に書き加えた六つの事件のうち三つまでが犯罪とはまったく関係なかった」と言い、それに対してホームズは「きみの言っているのは、アイリーン・アドラーから写真を取りもどそうとした事件と、ミス・メアリ・サザーランドの奇妙な事件、それに唇のねじれた男の事件だろう?」と応じている。

- つまり、残りは「赤毛」と「ボスコム」と「オレンジ」であり、ワトスンを信じるなら、本作「カーバンクル」を含めた7つの事件はクロノロジカルに書かれてきた、おそらくは同じ(近い)年の事件だ。ワトスン自身は「ボヘミア」で1888年3月の事件と書き、「赤毛」では1890年10月(ないし6月)、「オレンジ」では1887年9月、「唇」では1889年6月と書いている。

- ホームズの冗談と笑い……ピータースンが221bに飛び込んで来たときのホームズのせりふは、「ガチョウがどうしたんだ? 生き返って台所の窓から飛び出したとでもいうのかい?」だった。これはあまりうまくない冗談だが、冗談を言うこと自体、ホームズにとっては珍しいのではないだろうか。また、卸屋のブレッキンリッジをだましたあとにホームズが「彼独特の笑い方で、声をたてずに笑いころげた(腹の底から笑った)」というのも注目点であろう。感情をあらわにしないホームズの「笑い」については、それだけでひとつの研究テーマにもなるくらいだ。

- この部分を過去の映像作品(映画やテレビのホームズ作品)で確認・比較してみるのも面白い。ジェレミー・ブレット主演のグラナダ・テレビ版は正典に忠実だと言われるが、このシーンのブレット・ホームズは一瞬しか笑顔を見せていない。むしろ1968年のBBCテレビ版で主演したピーター・クッシングのほうが、「声をたてずに」ほくそ笑んでいるようすをうまく表わしているのではないだろうか。

- ガチョウに“餌袋(crop)”はない……これも前述の“青いカーバンクル”と同様、注釈や研究で必ず見かける問題点だ。餌袋とは鳥の食道の下端にある袋、「嗉嚢(そのう)」のことで、鶏と七面鳥にはあるがガチョウやアヒルにはない。ただしガチョウの場合も(砂嚢がいっぱいのとき)この部分が広がることはあるので、宝石がとどまることはできただろう、という解釈もある。

- ヘンリー・ベイカーの職業……これも諸説ある。ベイカー自身は「昼間のうちは博物館にいる」(we are to be found in the Museum itself during the day)とだけ言っているが、「学問も教養もありながら運の悪い男」というワトスンの印象が正しく、「非常に知性があって三年ばかり前は裕福だったが今は落ちぶれて飲酒癖にそまっている」というホームズの推理も正しいとすると、大英博物館の図書室(写真参照)にいて、なんらかの調べや執筆をすることにより収入を得ているという可能性が、まず考えられる。そのほかにも、他人が本を書くときに資料集めを担当する仕事をしているという説もあるし、単純に博物館の守衛か職員であろうという主張もある。しかし、ワトスンの言うようにフロックコートの下は「シャツもカフスも身につけていないらしい」としたら、通常の職は得ていないと考えたほうがいいのではないだろうか。

- ドイリアーナ的/ヴィクトリアーナ的側面

- コミッショネア(退役軍人組合員)……今回のピータースンを始め、『緋色』や「海軍条約文書」、「マザリンの宝石」などで登場する。退役軍人で組織された組合 Corps of Commissionaires(コミッショネア団、といったところか?)の一員で、制服を着用し、メッセンジャーとしての手紙や小包の配達、守衛や病院での付添人など、時間決めまたは日雇いでさまざまな仕事をした。その意味では要するに“便利屋”であったが、そもそもクリミア戦争から帰還した傷痍軍人に雇用の機会を与えようとしてエドワード・ウォルター(1823〜1904)が1859年に組織したときは、シティの金融機関を守るセキュリティガードを想定していた。

- その1859年2月に職を得た最初の8人は、ひとりが海軍、7人が陸軍の出身で、いずれも四肢を亡くしたりしている傷痍軍人(写真参照)。しかし「忠実、誠実、奉仕」をモットーとする姿勢が人気を得て、1880年までに組合員は1000人を超え、ロンドンのほかベルファストやリヴァプールにまで組織を広げることができた。この「ガーネット」事件当時には、オーストラリアにまで組合ができていたという。Corps of Commissionairesは20世紀に入っても総合的な警備会社として続き、2008年にはCorps Securityと名称を変えた(正式名称はThe Corps of Commissionaires Management Limited)。2009年の創立150周年祝賀会には、エリザベス女王とエディンバラ公も臨席している。

- エドワード・ウォルターは騎兵隊の退役大尉で、父親のジョン・ウォルターは『タイムズ』紙の編集長、その父のジョンは『タイムズ』の前身である Daily Universal Register を1785年に創刊した人物。エドワードは1885年にナイト爵に、1887年には KCB(バス二等勲爵士)に叙せられている。

- なお、河出文庫版(および同社の単行本版)全集では Corps of Commissionaires の設立が1879年となっており、その注釈の元になったオックスフォード大学出版局版の全集(The Oxford Sherlock Holmes: The Adventures of Sherlock Holmes)でも確かに“in 1879”と書かれているのだが、これはオックスフォード版の誤植であろう。

- クリスマスのガチョウ……クリスマスに七面鳥のローストを食べる習慣はヴィクトリア時代の英国から始まったと言われるが、それ以前に食卓を賑わせていたのは牛やガチョウのローストであった。19世紀になると裕福な層の家庭で七面鳥が使われるようになったが、ディケンズの『クリスマス・キャロル』でもわかるように、一般の家庭ではガチョウが普通であった。

- コヴェント・ガーデン……今はショッピングやパブ、ライブ演奏、大道芸などを楽しむ場所となっているが、当時は主に野菜、果物および生花を扱う市場だった。したがって、ガチョウを卸すブレッキンリッジの店がコヴェント・ガーデンにあったというワトスンの記述は、あやしいことになる。家禽を扱う小売商がコヴェント・ガーデンにいたかもしれないという可能性もあるが、ブレッキンリッジは五百羽をまとめて扱う卸屋だったのだから、(彼の言う数字が大げさだとしても)難しいことは確かだ。これについては、ワトスンが(時々やるように)正しい情報を伏せているのだとする説もある。ちなみに、当時家禽を専門に扱う市場はスミスフィールドとレドンホール街の2箇所にあった。

- 翻訳に関する話題

- 「青いカーバンクル」問題については邦題の項で前述したので、ちょっとだけ。

- ピータースンがガチョウと帽子を拾った Goodge Street を私は「グッジ街」と訳してきたが、やはり発音記号どおり「グージ街」にしたほうがいいと最近思うようになった。この連載をやりながら新・新訳の試行錯誤を重ねてきており、これもその一環と言える。これまで何度も地下鉄の Goodge Street 駅を使ってきたのに頭に残らなかった駅のアナウンスが、今年はやけに気になった。その女性の声は確かに、「グージ・ストリート」と言っていたのである。歳のせいでのんびり移動するようになったからだろうか。

- もうひとつ。卸屋のブレッキンリッジの外見を描写するシーンで、ワトスンは“a horsey-looking man, with a sharp face and trim sidewhiskers”(頬ひげを刈り込んだ鋭い顔つきの、いかにも競馬好きといった男)と書いている。たいていの訳者はすでにこのあとのホームズのセリフ、つまり「頬ひげをあんなふうに刈り込んで、ポケットからスポーツ新聞をのぞかせている男は、賭けの話を持ち出せば……」を知っているので、このhorsey-lookingはすんなり「競馬好きの」とか「馬好きの」と訳すだろう。一方、horsey には「馬を思わせる」とか「馬づらの」という意味も同時にあるから、ブレッキンリッジの顔が馬を思わせるものだったという可能性も、全面否定はできない。

- だがレスリー・クリンガー編の二つの注釈付きホームズ全集(未訳)は、どちらも horsy-looking の箇所にこんな注が付いている(クリンガー版では horsey でなく horsy)。

「これは競馬と関係があるという意味であろう。つまり、(ブレッキンリッジの顔が馬に似ているということを示しているのでなく)行動や服装や好みの特徴が騎手や競馬場の常連のものだということである。このあとでホームズがブレッキンリッジの頬ひげや『ピンク・アン』(スポーツ新聞)についてワトスンに語っていることからも、わかる」

- わざわざ注をつけるということは、horsy-looking はネイティブでも間違う可能性のある表現だということなのだろうか。

◆今月の画像

【左:今月の画像(3)】木版画「クリスマス・ガチョウ・クラブの勝利品」(“The Graphic”1872年12月21日号)

【右:今月の画像(4)】退役軍人組合(コミッショネア)創立時(1859年)のオリジナル・メンバー8人

★今月の余談★

去年から今年にかけて、ネットや出版界、映像作品の世界は「シャーロックによる狂騒」とでもいった様相を呈していた。BBCテレビの『SHERLOCK』自体のブームが始まったのはしばらく前だが、『SHERLOCK』人気 →女性ファンの世界的盛り上がり →ネット上の喧噪→ 読者の増加 →出版界の対応(新刊や復刊) →「ホームズ・ブーム」に気づいたメディアの追っかけ……と、雪崩を打つように続き、一介の翻訳家でしかない私のところへも新聞雑誌の取材やテレビの企画の相談、カルチャーセンター出講の依頼などが来たものだ。

そんな中で、ジャンルや業界が違えば「常識」も違うのだということを、あらためて知った。たとえば、ホームズ・ブームについての「取材」をする場合、たいていのメディアは、ドイルの生涯から正典やホームズの魅力、シャーロッキアンの世界までひととおりを話させ、昨今のブームの原因や感想を聞き出し、さんざん時間をとらせても、情報をもらうのは基本的にタダだと思っているらしい。

新聞・雑誌の場合はまだ取材相手の名前を(お義理のようにでもあれ)出してくれることが多いが、テレビ局の(特に下請けプロダクションの)場合など、時間をかけてホームズとドイルの世界を解説し、資料を貸し、研究者やコレクター、撮影用の資料所有者を紹介しても、実際にその番組に出演しない限り「協力者」のテロップに名前も出ない。そういうケースが去年は実際にあったので、最近は某国民的テレビ局アレルギーのような症状になっている。自分だけの問題ならまだいいが、コレクションの中から本を貸し出すような手間ひまをかけてもらった友人まで骨折り損になるのでは、何をか言わんやである。

もちろん、こちらから持ちかけた企画や、先方からの企画でもこちらが主体になって動くような場合は、そのかぎりでない。手間ひまかけてボツになろうと、それは出版の場合と同じ。何かを要求するようなことはない。名前を出してもかまわないと思うが、以前からの付き合いのミステリチャンネル(AXN)のスタッフなどは、そういうときも誠意を持ってフォローしてくれる。テレビ界全部がダメなわけではなく、各局の姿勢の問題だろう。

一方、去年から今年にかけては、いくつかの「発見」に湧いた時期でもあった。記憶に新しいのは、今年2月にイギリスで発見され当初はACD筆のホームズ譚とされた、パスティーシュの話題だろう。

これについてはかなり初期から日本でも話題になったが、一番信頼性の高い研究者の集まる ACD のメーリングリストでは誰もこの件に触れなかったし、英米の古くからのシャーロッキアン/ホーメジアンも、騒ぐことはなかった。私もそうだが、まず頭に浮かぶのは ACD の死後発見されて「61番目の正典」と騒がれた「指名手配の男」(The Man Who Was Wanted)のことだ。それでなくても、かつてホームズ人気を使って名を売ろうとした人物は、枚挙にいとまがない。慎重になるのも無理はないだろう。

しかも、発見されたという作品はごく短いもので、ホームズは登場するものの、通常の正典とまったく書き方が違う。もしそれが本当に ACD の筆になるものだとしても、これまでの例からして、「外典」(経外典)扱いになるとしか思えなかった。外典扱いの作品については、この連載の最後(60篇が終わったあと)にあらためて紹介するが、要するに ACD が60篇の正典以外でホームズやワトスンを登場させて書いた掌篇で、代表的なものは『小説新潮』2014年5月号に載った「競技場バザー」と「ワトスンの推理法修業」(拙訳)などだ。

一方、BSI のシャーロッキアンが運営するブログには、いち早く否定的な見解が載り、これがまた冷静かつ否定的な分析だった。そのうち誰もが否定し、結局出来の悪いパロディということで落ちついたようだ。当初のネット記事にうれしそうな顔で映っていた発見者本人が、あとになって「自分はそんなことを(ドイルが書いたと)言ってない」と言っていると聞いて、ああやっぱり、と思ったしだい。

とはいえ、書かれた時期からして、この作品がパロディ/パスティーシュ史上、貴重なものであることは言うまでもない。ホームズ・パロディをよく読む人はご存じのように、黎明期のパロディでミステリ作品として読み応えのあるものは、ごくごく少数しかない。特に初期の掌篇は、読んでみると腰砕けというものが多く、この作品がそうであっても別に不思議はない。内容や出来よりも「あのころ書かれた」ということが重要なのである。

| 日暮 雅通(ひぐらし まさみち) |

|---|

|

1954年千葉市生まれ。翻訳家(主に英→日)、時々ライター。ミステリ関係の仕事からスタートしたが、現在はエンターテインメント小説全般のほか、サイエンス&テクノロジー、超常現象、歴史、飲食、ビジネス、児童書までを翻訳。2014年は旅行が多く仕事が滞りがちだったが、2015年は果たして汚名返上なるか? 個人サイト(いわゆるホームページ)を構築中だが、家訓により(笑)SNSとFacebook、Twitterその他はしない方針。 |