みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

子供の頃たいそうお世話になったのが九鬼紫郎『探偵小説百科』(1975年)です。国内外の作家から専門雑誌、用語の定義、作品ベストテン等々が盛り込まれた、まさに小百科事典で、本屋にハヤカワのポケミスさえ並ばない田舎の少年を楽しませてくれました。ただし、その中で紹介されている外国人作家は、英米仏などメジャー言語以外では、スウェーデンのシューヴァル&ヴァールーくらいだったと思います。

それから半世紀近く。実にありがたい時代になりました。マルティン・ベック・シリーズはこなれた新訳で読めるし、ヘニング・マンケルにスティーグ・ラーソンはどこの書店にも並んでいます。さらには、ノルウェー、デンマーク、アイスランドなどの作家も次々に翻訳される恵まれた状況になっています。

北欧ものがミステリ界を席巻する状況はギリシャでも同じです。マルティン・ベック物も、マンケルもラーソンも翻訳されミステリ・ファンを熱狂させています。

マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー『ロセアンナ』 マイ・シューヴァル&ペール・ヴァールー『ロセアンナ』ギリシャ語訳。グラマタ社、1997。 |

ヘニング・マンケル『リガの犬たち』 ヘニング・マンケル『リガの犬たち』ギリシャ語訳、プシホヨス社、2002。 |

スティーグ・ラーソン『ミレニアム2 火と戯れる女』 スティーグ・ラーソン『ミレニアム2 火と戯れる女』ギリシャ語訳、プシホヨス社、2002。 |

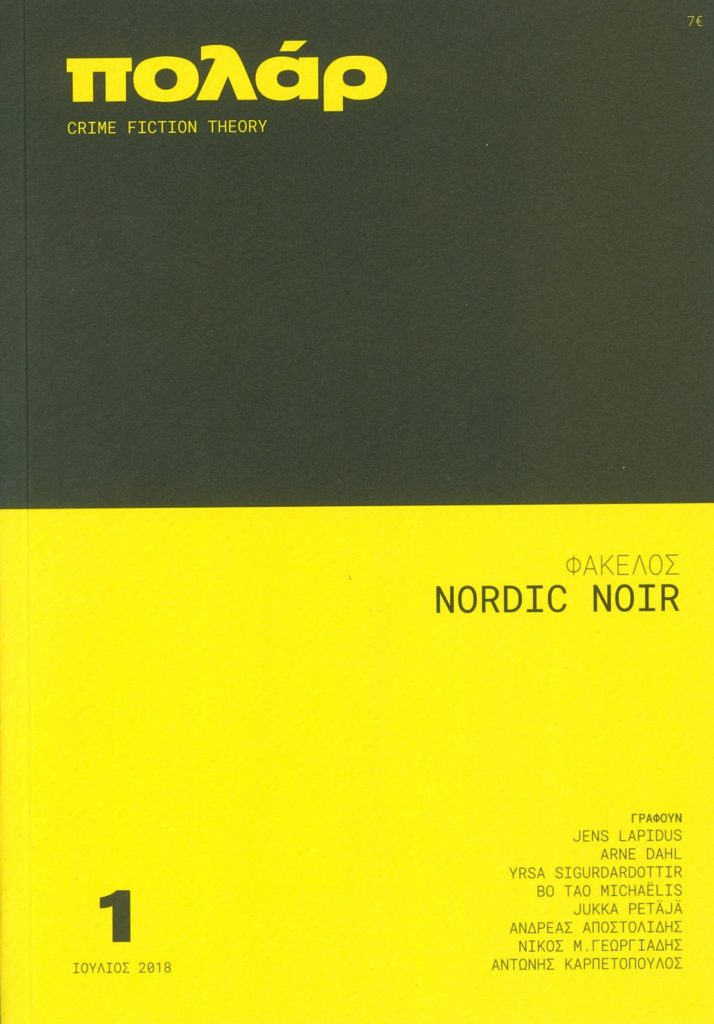

ギリシャで2018年から出始めたミステリ専門誌『ポラール』(評論や書評を載せる堅めの雑誌)はその創刊号で「北欧ミステリNordic noir」を特集しています。スウェーデンのアルネ・ダールやアイスランドのイルサ・シグルザルドッティルのインタビューが掲載されています。

ミステリ専門誌『ポラール』創刊号 ミステリ専門誌『ポラール』創刊号ドルチェ社、2018。「北欧ミステリ」特集号。 【アテネは2018年度「ユネスコ世界本の首都」に選ばれ、企画のひとつ「北欧ミステリ――フィクション? それとも社会の鏡?」で北欧の作家や研究者たちがギリシャを訪れました。】 |

アルネ・ダール『靄の旋律』 アルネ・ダール『靄の旋律』ギリシャ語訳第四版、メテフミオ社、2019(初版2009。原著1999)。 |

イルサ・シグルザルドッティル『魔女遊戯』 イルサ・シグルザルドッティル『魔女遊戯』ギリシャ語訳(訳題名は『悪のサークル』)、ディイギシ社、2006(原著は2005)。 |

◆エレブルー警察署のイコノミディス警部

かくして自然の流れのように登場してきたのが《北欧のギリシャ・ミステリ》です。北欧風という比喩的な意味ではなく、実際にスウェーデンの街角をギリシャ人警官が奔走します。作者はリレー・ミステリ『黙示録』(エッセイ10回)で、ドローンで特ダネを追う引きこもりの記者パヴロスを担当したヴァンゲリス・ヤニシスです。

キリアコス・アサナシアディス、ヴァンゲリス・ヤニシス、ヒルダ・パパディミトリウ、ディミトリス・シモス『黙示録』 キリアコス・アサナシアディス、ヴァンゲリス・ヤニシス、ヒルダ・パパディミトリウ、ディミトリス・シモス『黙示録』パパドプロス社、2019。 |

ヤニシスはギリシャの大学で教育学を学んだ後、スウェーデンの小学校で教えながらこの作品を準備したといいます。翻訳も手掛け、モー・へイダーやルル―『黄色い部屋の謎』、『黒衣夫人の香り』などを訳しています。

ガストン・ルルー『黄色い部屋の謎』 ガストン・ルルー『黄色い部屋の謎』ヴァンゲリス・ヤニシス訳、ディオプトラ社、2015。 |

デビュー長編『憎悪』(2013年)を発表したのは26歳の時。前回エッセイのディミトリス・シモスと並ぶ《旬》の若手作家です。『憎悪』の舞台となるのは、刑事マルティン・ベックの活躍する首都ストックホルムでも、クルト・ヴァランダー警部の南部スコーネ地方でもなく、ストックホルムから西へ150キロ離れた町エレブルー(人口十万人強、スウェーデン第七位の町)。作者が働いていた思い入れのある地だとか。

ヴァンゲリス・ヤニシス『憎悪』 ヴァンゲリス・ヤニシス『憎悪』ディオプトラ社、2013。 【デビュー長編。エレブルー警察署アンデシュ・イコノミディス警部初登場。表紙写真は町の観光名勝エレブルー城】 |

物語は町のシンボル、エレブルー城近くで発見された女性の生首から始まります。アパートのベッドには七つの刺し傷を受けた胴体が残されていました。《憎悪》の犯罪なのか? 何かのメッセージ? しかも死者の口の中には懐中時計が押し込まれている、というなんとも猟奇的な犯罪。ギリシャ人移民二世のアンデシュ・イコノミディス警部が真相を追います。

その後二人目、三人目が似た手口で殺され、町に恐慌が広がっていきます。被害者たちはイラン系、ナイジェリア系、インド系の移民女性ということで、人種差別的な動機が疑われます。

これに呼応するかのように不気味な胎動を始めるのが《白い艦隊》なる極右派集団。その中の先鋭化した過激分子が外国人排斥の実力行使に出たのでは、という疑いが生じてきます。

捜査が行き詰まる中、二人目の探偵が登場。犯罪学研究者で車椅子のビョルリングです。こちらは口に押し込まれた時計という奇妙な謎に迫るべく、十九世紀末のストックホルムの連続殺人を掘り起こしていきます。この過去の事件でも被害者の口中には時計が押し込まれていました。

さらにもうひとつ、衆人環視の中での高校生射殺という過激な犯罪が同時に起きています。名門校の優等生のはずなのに麻薬に手を出していたという噂が流れる中、中華系ウォン警部(王? 黄?)が捜査するのですが、署内にはマフィアのスパイがいる模様。ウォン警部の身に危険が迫ります。

これら三つの異質な事件がどうつながるのか(あるいは別個の事件なのか)、時には地道な警察捜査が丁寧に描かれ、時には雪中での壮絶なアクションとなります。

小さな町で立て続けに起こる過激犯罪は読む者を慄然とさせます。連続する猟奇事件には模倣犯がいるのかもしれない、と主張するビョルリングに対して、担当検事は「ここはスウェーデンだ、アメリカじゃない! 連続殺人犯が何人もいると思うのか? エレブルーのような小さな町に急にはびこってきたとでも?」と返します。(とはいえ、すでに五十年も前にマルティン・ベック・シリーズ『笑う警官』の大規模なバス乗客射殺事件が起きた際に、アメリカでは大量殺人が起こっているがスウェーデンで本格的なのはこれが初めてだ、などと言われていましたが。)

◆二人の捜査官

主人公についてもう少しお話ししましょう。アンデシュ・イコノミディス警部はファミリー・ネームからもわかるようにギリシャ系です。両親は1967年から七年間続いたギリシャ軍事政権下で迫害を受け、スウェーデンに亡命してきました。叔父は祖国にとどまり抵抗運動を続けましたが、すさまじい拷問をうけています。

このギリシャ史の暗黒面はマルカリスやリカリスなど他のミステリ作家たちもとりあげていますが、外国作家の作品にも例えばこんなセリフがあります。

「あんたは知ってるか? ギリシャの軍事政権が政治犯を監獄に閉じ込め、一万人もの人間を餓死させ、放置していることを?」

語り手はマルティン・ベック・チーム随一の巨漢猛者グンヴァルド・ラーソン刑事。1969年の『消えた消防車』の一節、まさに軍事政権真っ只中の作品です。

さて、イコノミディス警部ですが、三十代でスウェーデン人妻リスベトとの間に七歳の息子ヤニスがいます。故国を追われた父親はすでに逝去。ギリシャ人らしく、最後までドリップ・コーヒーは飲まず、ギリシャ・コーヒー(小カップに注がれ粉が底にたまる)にこだわっていました。今も元気な母親は世話焼きの典型的なギリシャ人女性で、孫ヤニスがギリシャ語を覚えないと言ってはイコノミディスに愚痴っています。

ヤニスは学校でいじめを受けているらしいのですが、「移民の子どもには辛い時代」というわりには、それほど中心ストーリーには入ってきません(今後の作品ではテーマになってくるのかも)。

イコノミディス警部自身は有能な捜査官ですが、スウェーデン育ちの移民二世警察官という以外には、それほど特異な人物にはされていません。携帯呼び出し音が懐かしのビージーズ「ステイン・アライブ」だとか、奥さんにトム・セレックみたいとからかわれて(ギリシャ男定番の)口髭を剃る決心するなど、普通人ぶりをアピールしています。ただ、コンボロイ(数珠の一種)を爪繰りながら推理し、「サラダと言えばオリーブオイルに限る」とこだわるあたりはいかにもギリシャ人、という印象を与えます。

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B9#/media/Αρχείο:Four_Kombologia.jpg コンボロイ。ロザリオに似ていますが宗教的な意味はなく、精神をリラックスさせるためのアクセサリーです。カフェニオなどでお爺さんが指で弄んでいるのをよく見かけます。 イコノミディス警部は琥珀製を愛用。 |

北欧ミステリにありがちの(?)、離婚とかアルコール中毒で悩む家庭には敢えてしなかった、と作者はインタビューで語っています。何といっても「家族」はギリシャ人の生活の中心です。ベカス警部もハリトス警部も(時代が三、四十年違うので)様子は少々違いますが、癒しの場所は家庭にあります。シモスが創造した、離婚歴があり娘との関係で悩むカペタノス警部(ヴァランダー警部を思い出します)は、より今日的になってきたということでしょう。

もう一人のスウェーデン人探偵ビョルリングの方がよほどエキセントリックです。この車椅子の少壮学者はストックホルム大学で犯罪学研究に従事し、シベリウスなるスウェーデン最大のシリアルキラーの精神鑑定を引き受けています。が、本人は人間関係をうまく築けない性格でこの世に友達はただの四人。うち一人はシベリウスその人、というのですから大丈夫なんでしょうか。この犯罪者からは「クラリス」と呼ばれ妙に信頼されています(つまりシベリウスはレクター博士ね)。イコノミディスが心配して家族パーティーに招待するのですが、打ち解けません(ついでながらパーティーでは日本の捕鯨が話題に上っています。スウェーデンは反捕鯨、お隣りのノルウェーやデンマークは捕鯨国)。

二人は次回作以降、相棒になっていくのでしょうか。まだ主役の設定に迷いがあるのかもしれません。

◆現代の社会問題

現代社会の最大問題のひとつは言うまでもなく移民難民の問題。人はどこに住むべきか、は衣・食の次にようやく来る問題ではなく、人のアイデンティティーに根差す実存的な問題です。同時に人間の対立を生み出す厄介な問題でもあります。

ヘニング・マンケルの第一作『殺人者の顔』では、外国に門戸を開いたスウェーデン社会が抱える外国人問題、暴発する外国人恐怖が描かれていました。(クリスティーが戦後の『予告殺人』で描いた、伝統的農村の変容の比ではありません)。訳者柳沢由実子氏のあとがきによると、スウェーデンは第二次大戦後労働力として移民、さらに政治亡命者や難民を受け入れてきた結果、五人に一人が移民や外国にルーツを持つそうです。

『憎悪』でも冒頭の殺人事件に触発された極右の民族主義者が被害妄想を膨らませ暴走していきます。主人公イコノミディス警部の両親も政治亡命者でした。(主人公をこう設定したことで、スウェーデンひいては一つの国を外から冷めた目で見ることになり、福祉国家で知られたこの国の抱える社会の暗部の描写が所々挿入されます。)

スウェーデン在住のギリシャ系住民は二万人ほどで、1パーセントにも満たない少数派ですが、個々人にはそれぞれの苦難があるはず。今作はアジア・アフリカ系住民に焦点が当てられていましたが、次回作以降ではギリシャ移民の試練が描かれるのかもしれません。

一方で、もちろん小説の生命線である物語の面白さも疎かにはされてはいません。ビョルリングが掘り起こすスウェーデン初の連続殺人犯の物語や、犠牲者の友人であるイラク人女性の亡命をめぐる奇譚など、なかなか読ませます。むしろ、このへんの物語つくりの手腕の方が作者の持ち味かも知れません。

第二作『城』(2016年)は混み合うバーでの刺殺未遂という、わりと小粒な事件で幕を開けます。

ヴァンゲリス・ヤニシス『城』 ヴァンゲリス・ヤニシス『城』ディオプトラ社、2016。 |

しかし、これに続くのは、ショッピングモールでのカービン銃乱射で七人が命を落とすという衝撃的な事件です。イコノミディス警部と有能なフレドリクソン女巡査長が再登場。ゴットランド島出身のイェスペル刑事が新しい相棒に加わります。残念ながらビョルリングは米国で治療中、電話で事件解決のヒントを与えるのみ。

監視カメラから麻薬常用者の犯人が特定されますが、すでに盗難車内で死亡しているのが見つかります。上層部は麻薬中毒者による衝動的な無差別殺人として処理。しかし、何度も録画ビデオを見返したフレドリクソンはこの襲撃者のある不可解な動きに気がつき(このへん読者のミステリ心をくすぐります)、事件にはさらにウラがある可能性が浮上。しかも、犯人はかつてイコノミディス警部が麻薬がらみで逮捕した若者でした。その自責の念もあって、上司と対立しながらも警部は秘かに捜査を進めます。何らかのミッシングリンクがあるのか? それとも「賢い人は小石をどこへ隠すか」式の犯罪なのか?

さらに、事態を厄介にするのはロシア・マフィアの手先になった警察内部のある人物の存在。前作で灰色だったこの人物がどんどん黒くなっていき、強大な宿敵となってイコノミディスの前に立ちはだかります。しかもその後ろに控えるマフィアの殺し屋《見えざる者》の狡猾で冷酷なこと。乱射事件捜査どころではなく、何度も罠に掛けられイコノミディスやイェスペルに身の危険が迫ります。

残念なことに今作ではイコノミディス警部の妻や息子の出番が減っています(短いながら夫婦のしっとりした再会や決闘前夜の最後の晩餐などいいシーンはあるのですが)。代わって、警察の内部腐敗と陰惨なテロ事件を二つの軸として、イコノミディス・チームの活躍が正面から描かれます。事件は息もつけぬほど目まぐるしく展開し、途中で読むのを止められません。最後の426頁まで殺し屋との死闘が続きます。今一番人気の作家というのも頷けます。

イコノミディス警部シリーズは、その後『死者たちのダンス』(2017年)、『影』(2018年)『アマロック』(2020年)と出ています。途中、ノンシリーズの『イスダルの女』(2019年)があり、1970年ノルウェーの渓谷で起きた迷宮入り殺人事件(犠牲者のスパイ説あり)を小説化したものらしいです。

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(5)――クリスティーのギリシャ人(その3)――

クリスティー作品に出てくるギリシャ人のお話は今回が最後になります。

『ねじれた家』(1949年)は作者自身愛着のある作品だそうですが、某有名作と趣向が似ているため評価が分かれているようです(ただ、クリスティー作品の方が、犯行の準備にせっせと勤しむ異様な犯人像がいつまでも印象に残ります)。

この作品にはこれまでで最も裕福なギリシャ人が登場します。(作家お気に入りの名を持つ)アリスティディス・レオニデスは1884年二十歳半ばで故郷スミルナを飛び出し、イギリスにやって来ました。ソーホー地区でのレストランを手始めに、仕出し、古着、宝石など(法律スレスレのところで)事業を広げながら大きく儲け、ロンドン郊外に奇妙な造りの「ねじれた家」を建てます。彼の友人アグロドプロスもロンドンでレストラン《デルフォス》(つまりクリスティーが魅了された古代神託所のある山村デルフィ)を経営しています。彼らの姿は1922年の《大破局》より半世紀前、十九世紀末に西欧へ移住してきたギリシャ人移民像に重なります。

レオニデスは大地主の英国人女性と結婚し、子供八人をもうけます。幸せな結婚生活の中で夫人が病死した後、五十歳も年の離れたうら若き女性と再婚(これが家族間に冷戦をもたらすことに)。しかし彼の魅力は仕事のエネルギーと財力だけではありません。小柄で浅黒く《ノーム(老いた大地の霊)》のように醜い外見ながらエキゾチックな魅力に溢れ、女性を扱う手管は芸術の域です。「相手の女性に、スルタンの愛妾、あるいは女王とさえ思い込ませる魅力があるの。死ぬまで女性にかけては天才的」とは孫娘ソフィアの証言。

小説の冒頭でこのレオニデス老が八十五歳で大往生。と思われたのですが(読者の期待通り)毒殺の疑いが持ち上がり、巨額の遺産をめぐって「ねじれた」家族の間に争いが起きます。

一家にはこのギリシャ人の血が流れているはずなのですが、ロンドン郊外に住む英国の富豪一族のお話になっています。主人公である孫娘ソフィアも登場早々「これ以上ないくらいにイギリス人らしい」とされています。ただし、その後すぐ「このイギリス人らしさは見かけだけのものではなく、実際にそうなのだろうか」と続き、なかなか意味深。「レオニデスは少年時代に喧嘩で二人を刺したことがあったが、スミルナでは日常茶飯事だった――このイギリスでそんなことはあり得ない」といわれる祖父のギリシャ人気質が彼女に受け継がれているのかどうかは最後に明らかになります(フーダニットとはまた別の問題ですが)。

“若書き”の感のある『アクロイド殺し』以上のミステリをクリスティーは少なくとも五作は書いている(©瀬戸川猛資)」。戦後作品で言えば、『予告殺人』(1950年)はその最右翼でしょう。

「殺人お知らせ申しあげます」というとんでもない新聞広告につられて近隣の人々が集まった中で起きた大胆な殺人。表面上は牧歌的なチッピング・クレグホーン村を舞台に、その奥に潜む人間の悪意を炙り出していきます。村落自体のありかたも、戦後になって変容しています。かつては隣りが何をしているか誰もが知っていた共同体には、ヨーロッパはもちろん、インド、中国、東洋と世界中から外来者が入り込み、その人物の正体は本人の主張以外明かではない、という相互不信の雰囲気が村を覆っています。

殺害動機をめぐりミス・マープルとクラドック警部が事件の過去を遡っていくうちに、ドミトリー・スタンフォーディスなる詐欺師の名が出てきます。明らかにギリシャ系の名前ですが、「その男はギリシャ人かルーマニア人で」と、バルカン地方はなんとも十把ひとからげの扱い。(さらに、東欧からの難民少女も登場しますが、こちらも周囲からうさんくさく見られています。ただし、彼女は最後においしい役をもらっています。)

『もの言えぬ証人』のタニオスや『愛国殺人』のアンバリオティスは実在の姓ですが、この「スタンフォーディスStamfordis」はちょっと怪しい。イギリスの地名・人名のスタンフォードをギリシャ風にしたのでしょうか。(『蒼ざめた馬』(1961年)にもサリーをまとい数珠をじゃらじゃら鳴らすギリシャ系の女性霊媒シビル・スタンフォーディスが出てきますがドミトリーとは親戚関係はないようです。)

詐欺師で人生の敗北者、などと周囲に蔑まれているこのドミトリーは、しかし女性にとっては非常に魅力的な人物のようです(レオニダスの系列ですね)。名前が語られるだけですが、考えてみると、結局ある女性がこの男に夢中になったことが遠因で殺人事件が起きることになるので、重要な意味を持つキャラではあります。本人は全く登場しませんが、『青列車の秘密』のパポプロスをうんと若くした詐欺師をイメージしておきましょう。

しかし、クリスティー流ギリシャ人の最大の大物はなんといっても『死への旅』(1954年)の石油王アリスティディスでしょう。

外貌と内実のギャップはレオニデス老をはるかに超えています。皺だらけで、ミイラのように干からびた黄色い顔にヤギひげを生やした小柄な老人ですが、その目は知性をたたえ、生き生きと輝いています。

住まいはスペインの城、というからその財力はけた外れです。「片方の眉がほんの少し動いただけでもウエイターがすっ飛んでくる」し、どれほど金持か考えただけで周囲の者は気が遠くなるほど。金の使い道に困ったら何かを集めるしかないと豪語し、すでにヨーロッパ随一に達した絵画コレクションに飽きて、現在はとんでもない或るものを収集しています。

ある壮大な事業が頓挫しようが少しも取り乱さず、冷静に反省しながら次のさらなる成功を目指すのがポリシーという、『青列車の秘密』のパポプロスや『ねじれた家』のレオニデスを段違いに凌ぐポジティヴ志向の超大物です。

名前は明らかにギリシャ系なのですが、実はギリシャ人とははっきり書かれていません。「東洋人の特徴なのか、同じことを表現を変えて繰り返す癖がある」とあいまいです(東洋人はくどいという意味?)。「トルコのゼリー菓子はどうかね?」などと鷹揚に勧める姿はまるでオスマン帝国のスルタンの趣。この煌びやかなかわいいお菓子は「ロクム」(ギリシャ語で「ルクミ」)という名で、《トルコの悦び》Turkish delightの異名を持ちます。旧訳では「

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B9#/media/Αρχείο:Four_Kombologia.jpg ロクム/ルクミ(通称《トルコの悦び》)。 Flickr: Turkish Delight – Variety https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/TurkishDelightDisplay.jpg |

東西冷戦期に書かれた本作はひとりの科学者が「鉄のカーテン」の向こうに失踪する事件が発端となりますが、そういう政治の問題には踏み込まず(むしろ目くらましとして使われている)、個人的な理由で失意のどん底にあった主婦ヒラリーが大掛かりな陰謀に巻き込まれていくスケールの大きな冒険スリラーです。

アリスティディスのような国籍不明で奇妙な東洋の人物像は――戯画的な姿ですが――すでに戦前に現れています。『パーカー・パインの事件簿』「大金持ちの婦人の事件」(1934年)のクローディアス・コンスタンチン博士です。出自は語られないものの、浅黒い顔、切れ長の黒い目に異様な力を宿す怪人物。「東洋の魔術をお見せします」と催眠術を操り、霊魂の転移実験なるものをおこなっています。次の活動場所は日本だとか。まるでフー・マンチューかドクター・ノオ。

ただし、その正体はパーカー・パイン氏に手を貸す演技好きの友人アントロバス博士です。ただ偽者とはいえ、東洋の療法によって「人生をいま一度、生き甲斐のあるものにしてあげましょう」というのは、パイン氏のうたい文句そのものです。

このアントロバスAntrobusという名は中世から伝わる英語の人名・地名だそうですが、何やらギリシャ語アントロポスanthropos / άνθρωπος(「人間」)のようにも響きます。クリスティーのいたずらなのでしょうか。

英国ミステリ女王のギリシャ人群像が『死への旅』の超大物アリスティディスで幕を下ろせれば、壮麗なフィナーレとなるのですが、実はそれ以降の作品にもう一人出てきます。わざわざ「ギリシャ系」とされているので無視するわけにもいきません。

『ヒッコリー・ロードの殺人』(1955年)ではミス・レモンの姉ハバード夫人(突然登場、ポアロもびっくりしてます)が働く学生寮で奇妙な盗難が続きます。この寮を経営しているのがニコレティス夫人です。「肌が浅黒く、褐色の目」とある程度で特にギリシャ的雰囲気もなく、英国に来た事情などは一切語られません。「ギリシャ系 (a woman who was partly Greek)」とあるのは両親あるいは祖父母の一人がギリシャ人ということでしょうか。それよりも性格がとにかく最低。気まぐれで吝嗇家、口が悪く、ことあるごとにヒステリーを爆発させます。戸棚に何か秘密を隠しているようで、警察には頑強に見せようとしません。ところが戯画的にさえ見えるヒステリーは次第に恐怖へと高まっていき、最後に毒殺されてしまいます。このへんはただの性格描写ではなく、ストーリーにちゃんとリンクしています。

後半にニコレティス夫人の肉親が突然登場するのですが、英国籍のようです。夫人がギリシャ人である必然性もほとんどありません。様々な国の留学生が集まる寮の色付けということか。読み返すと、この肉親の外貌は夫人に似ているので、そのトリックの意味があるのかもしれませんが、トルコ系とかインド系でもよさそう(寮にはこれらの国の留学生もいます)。ただ一点だけ、ニコレティス夫人は強引に家宅捜索する警察を「ゲシュタポ!」と何度も詰ります。第二次大戦中ギリシャはドイツ占領に苦しめられたことが揶揄されているのかもしれません(考えすぎ?)。

作品自体は、完全主義者のはずの秘書ミス・レモンのあり得ないタイプミスに始まり、なかなか引き込まれるのですが、ぞろぞろ登場する寮の学生たちに最初は混乱してしまいました。しかし、二件目の殺人あたりから展開が加速、面白くなって行きます。

真犯人は動機からして実に嫌なヤツです。人間の表面と内実のズレを暴き立ててくれるのがクリスティー作品の快感。いかにも悪に手を染めそうなひねくれ者でも、虐げられ哀れに見える人物でも真犯人となり得ます。今回はどうでしょうか。

クリスティー作品に登場するギリシャ人たちのお話は今回で終了です。コンスタンチン先生は奥さんのジアにオリエント急行事件の真相をどう説明したのだろうか、タニオス博士の子供たちは無事スミルナに帰れたのだろうか、などと気にさせられるところがクリスティーの筆力にはあります。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのが念願。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 むかしジュブナイル版で夢中になった作品を完訳版で読み返す、《大人読み》にハマっています。最近読んだのは、強烈なストーリーが忘れられないコーネル・ウーリッチ「アリスが消えた」。後半の解決部分の内容は完全に忘れていました。結婚式の翌朝に自分の世界が突如消え去りひとりぼっちになってしまう喪失感・崩壊感が、子供心には衝撃だったようです。 |

| 【アクロポリスに遊びに行ったけれど、観光客を大事にしてくれて全然問題なかったよ、という消防署員を、ラーソン刑事は「黙れ、この馬鹿者めが!」と一喝し、太陽が輝いてみんな踊って楽しんでたわ、と能天気な証人に向かっては「あんたは知ってるか?」のことばを突きつけます。】 |