|

注意!

|

|---|

|

この連載は完全ネタバレですので、ホームズ・シリーズ(正典)を未読の方はご注意ください。 このコラムでは、映像作品やパスティーシュ、およびコナン・ドイルによる正典以外の作品を除き、全60篇のトリックやストーリーに言及します。(筆者) |

■資料の部の原則(このコラム全体で使う略称)

SH:シャーロック・ホームズ

JW:ジョン・H・ワトスン

SY:スコットランド・ヤード

B=G:ウィリアム・ベアリング=グールド(研究者)

ACD:アーサー・コナン・ドイル

BSI:ベイカー・ストリート・イレギュラーズ(団体)

SHSL:ロンドン・シャーロック・ホームズ協会

正典:ACDの書いたホームズ・シリーズ(全60篇)

JSHC:日本シャーロック・ホームズ・クラブ

BHL:The Black-Headed League(黒髪連盟……JSHCで最初にできた支部)

●今回の変更点

これまで、【1】資料の部に「物語および構成のポイント」、【2】コラムの部に「作品の注目点、正典における位置づけ、書誌的なことなど」という二つの項目を設定していましたが、双方の内容が重複する傾向にあるため、改訂します。

今回から、【1】資料の部の最後に「正典における位置づけおよび書誌的情報」を客観的データとして付け、【2】コラムの部では冒頭に「この作品のどこが面白いのか(あるいは面白くないのか)」という項目をたてて、注目点などを語ります。

■第12回「まだらの紐」■

【1】資料の部

- 原題……The Adventure of the Speckled Band (Strand Magazine英・米両版)/ The Spotted Band (New York World)

/略称:SPEC

- 主な邦題(児童書を除く)……「まだらの紐」(新潮文庫新旧版/延原謙、創元推理文庫/深町眞理子、創元推理文庫/阿部知二、ハヤカワ文庫/大久保康雄、ちくま文庫/小池滋、河出文庫/小林司・東山あかね、集英社コンパクト・ブックス/中田耕治、光文社文庫/日暮雅通);「まだらのひも」(角川文庫/石田文子、角川文庫/鈴木幸夫、講談文庫/鮎川信夫)

その他、明治・大正・昭和初期の訳に「毒蛇の秘密」「不思議のあばらや」「怪しの帯」「金庫の毒蛇」「毒蛇」「飛模様の紐」などがある。

/略称:「まだら」

- 初出……Strand Magazine 1892年2月号(英)、Strand Magazine1892年3月号(米)、シンジケート配給によるアメリカの各新聞(1892年2月)

- 初出時の挿絵……シドニー・パジェット(英・米『Strand』)

- 単行本初版……The Adventures of Sherlock Holmes 1892年10月14日(英)、1892年10月15日(米):『シャーロック・ホームズの冒険』

- 事件発生・捜査年月……1883年4月6日(金)(B=G)。日がいつかはまちまちだが、研究者のほとんどが1883年4月説。ワトスン自身は「1883年4月の初め」で、「ベイカー街で(ホームズと)いっしょに部屋を借りて独身生活を送っていたころのことだ」と書いている。

【光文社文庫拙訳の初刷からいくつかの版は「1882年4月初め」と、誤植のままでした。この場を借りてお詫び致します。】

- 登場人物(&動物)

- SH、JW

- 依頼人……ヘレン・ストーナー(32歳)

- 被害者……ジュリア・ストーナー(ヘレンの双生児の姉、30歳で死亡)

- 犯人/悪役……グリムズビー・ロイロット博士(ヘレンとジュリアの義父、医師)、沼毒ヘビ(ロイロットの飼いヘビ。殺人の凶器役)

- 警察官……なし

- 若い女性キャラ……なし

- その他……なし

- 実際には登場しない人物……ファリントッシュ夫人(「オパールの頭飾りに関する事件」でホームズに助けられたことのある女性)、ストーナー少将(ベンガル砲兵隊。ヘレンたちの父、故人)、ストーナー夫人(ヘレンたちの母、故人)、ホノーリア・ウェストフェイル(ストーナー夫人の妹)、海兵隊の少佐(ジュリアの婚約者)、パーシー・アーミティジ(ヘレンの婚約者)、インド人の使用人頭(ロイロットに殴り殺された)、ストーク・モーランの鍛冶屋(ロイロットに川へ投げ込まれた)、ロマの一団【バンド】(ロイロット家の土地に野営している)、ヒヒとチーター(ロイロットがインドから輸入して屋敷の庭で放し飼いにしている)

- 執筆者……JW

- ストーリー(あらすじと構成)

ジュリアとヘレンのストーナー姉妹は、亡くなった母親の再婚相手である医師のロイロット博士と一緒にインドから帰国し、サリー州にあるロイロット家の屋敷に住んでいた。母親の遺産はすべてロイロットに譲られ、姉妹は彼の管理のもとに暮らしていたが、彼女らが結婚すれば毎年一定額の金をもらえることになっていた。

もともと気性の激しいロイロットは、ロンドンでの開業をあきらめてサリー州に戻ってから、さらに凶暴になり、村の厄介者とみなされていた。つきあう相手は屋敷の敷地に野営させているロマの一団くらいしかいず、インドから取りよせたチーターとヒヒを庭で放し飼いにしていた。

その後、姉のジュリアは海兵隊の少佐と婚約したが、結婚まで二週間というころ、不可解な事件が起きた。ある夜、ジュリアの悲鳴に続いて、低い口笛と重たい金属が落ちるような音が聞こえたため、ヘレンは隣の部屋に駆けつけた。寝室からよろよろと出てきた姉は、右手にマッチの燃えさし、左手にマッチ箱を持っている。そして「まだらのバンドが!」ということばを残し、意識を失ってしまった。義父ロイロットも反対隣の部屋から飛び出してきたが、ジュリアはしだいに衰弱して死んでしまう。

遺体に外傷はなく、毒物も検知されなかった。しかも部屋は内側からカギがかかっていて、窓は太い鉄棒の鎧戸、煙突は大きな壷釘でふさがれているという、一種の密室だ。「バンド」という言葉が庭にいたロマの一団【バンド】のことなのか、何かの紐【バンド】のことなのかも、わからなかった。

それから2年、今度はヘレンが結婚することになった。ところが、屋敷の工事の都合で、姉のいた部屋、つまりロイロットの部屋の隣で寝ることになる。そこへ、またしてもあの口笛の音が。ぞっとしたヘレンは、夜明けに屋敷を抜けだしてホームズのもとへ相談に来たのだった。

ところが、相談を終えたヘレンがベイカー街を去るのと入れ替えにやってきたのは、当のロイロット博士だった。ヘレンのあとをつけてきた博士はホームズを脅しにかかるが、当然のことながら無駄に終わる。

その日の午前中、登記所に行ったホームズが突きとめたのは、当初千ポンド以上あったヘレンたちの母の年収が相場の下落で750ポンド以下となっていること、そして姉妹が結婚したら博士は年に250ポンドずつ払わねばならないということだった。

夕方までサリーへ戻らぬロイロットの留守をねらって、ホームズとワトスンは屋敷の調査をすることになる。ヘレンの部屋、つまり亡くなったジュリアの使っていた部屋は、確かに説明どおりだった。しかし、家政婦の部屋へ通じているはずの呼び鈴は、引き綱を引いても鳴らなかった。その引き綱がくくりつけてある通風口は、外でなく隣の部屋に通じている。そして、床板に釘付けにされたベッド。博士の部屋も質素なものだったが、大きな鉄の金庫とその上に載ったミルクの小皿が不可解だった。

すでに謎を解いたらしいホームズの要請は、ヘレンと入れ替わって彼とワトスンが彼女の部屋でひと晩過ごすことだった。

まっ暗な寝室でひたすら待ちつづける2人。朝の3時を過ぎたころ、突然通風口の方角で光がさして消えた。続いて金属の焼けるにおい。30分後には沸騰したヤカンの蒸気のような音。そのとたん、ベッドの端に座っていたホームズが飛び起きてマッチをすり、ステッキで呼び鈴の綱をめった打ちにした。

その少しあとから聞こえてきたのは、男の恐ろしい悲鳴だった。隣のロイロットの部屋へ行くと、そこにはドレッシングガウン姿の博士が、天井をにらむようにして座ったまま息を引き取っていた。額には褐色の斑点でまだらになった紐【バンド】、つまりヘビが巻き付いている。博士はこの猛毒のヘビを操ってヘレンを殺そうとし、ホームズに打たれて戻ったヘビに逆に噛まれてしまったのだった。

- ストーリー(ショートバージョン、あるいは身もふたもないあらすじ)

早朝にベイカー街を訪れた依頼人、ヘレン・ストーナーは、姉のジュリアが謎の死を遂げたときと同じ口笛が夜中に聞こえたため、サリー州からやってきたのだった。姉妹の母親は再婚相手の医師ロイロット博士に全財産をゆずったあと、鉄道事故死していた。

その財産は年に千ポンドという収入を生むが、姉妹が結婚したらそれぞれに年250ポンドを払わねばならない。ロイロットがそれを阻止しようとするのは、「花婿の正体」事件のときのように明らかだった。

「凶器」はインドから取りよせた猛毒の“沼毒ヘビ”。しかもミルクを飲み金庫で生活し、口笛で言うことをきくという、驚くべき存在である。姉ジュリアの結婚が近づくと、ロイロットは夜中に隣の自室から彼女の部屋へ、通気口を使ってそのヘビを放ち、うまく噛みついたところで口笛によって呼び戻した。部屋は内側からカギがかかっていたので、殺人かどうかの決め手がないまま、迷宮入りしてしまう。

次に妹の結婚が決まったときもその手を使ったのだが、放ったヘビが必ず噛むとはかぎらない。口笛に気づいたヘレンが相談に来たことで、ホームズは現地へ赴いた。彼は密室殺人の謎を解いただけでなく、ヘレンの部屋に来たヘビをステッキでしたたか打ったため、ロイロットが“飼いヘビ”に噛まれて死ぬという結果になったのだった。

- 事件の種類……(義父による娘の)殺人および殺人未遂

- ワトスンの関与……調査に同行。ロイロット屋敷での不寝番で博士の死に遭遇。

- 捜査の結果……解決。依頼人は無事だが犯人は死亡。ただ、凶器となったヘビは死なずに金庫へ戻されたので、その後現場に来た州警察の警官たちが噛まれた可能性もある。

- ホームズの変装

- なし

- 注目すべき推理、トリック

- 事件冒頭でヘレン・ストーナーに関して行うホームズの推理(ドッグ・カートで泥道を長く走ってからけさの汽車で来た)

- スタンフォード大学の研究サイト“Discovering Sherlock Holmes”にある『ストランド』版への注釈では、ベイカー街にロイロットが現れる直前にホームズがワトスンに話して聞かせるくだり——「夜中に口笛が聞こえたこと、博士と親しいロマの一団がいたこと、……(中略)……以上の事実をつなぎあわせれば、謎に対するひとつの説明になるんじゃないだろうか」というせりふから、その説明には無理な点があるというワトスンの指摘に対して「その無理な点が致命的なものか、あるいはなんとか説明のつくものなのかを確かめたいんだ」と答えるところまでについて、こう評価している。

「このくだりを読むと、ホームズの整然とした仕事の進め方がよくわかる。彼は事実を手に入れる前に理論付けしてしまうことを避けながらも、今あるわずかな事実のひとつ、つまり金物の落ちるような音を説明するため、鎧戸の鉄棒がもとのところにはまりこんだ音かもしれないという理論を組み立てる。しかしロマが何かをしたかしなかったかという、それ以上の憶測をしようとはしない。ホームズが試行錯誤の末しだいに真実へ近づいていくことがサスペンスを盛り上げ、読者の興味を高めていくのである」

- 本作に出てくる“語られざる事件”(ホームズが関わったもののみ)

- ファリントッシュ夫人のオパールの頭飾りに関する事件

- 注目すべき(あるいは後世に残る)ホームズのせりふ

- 「こちらは親友で、仕事上の相棒でもあるワトスン博士です。彼のまえでは、ぼくと同様、どんなことでも気がねなくお話しください」(ヘレン・ストーナーに)

- 「ぼくにとっては仕事そのものが報酬でしてね」(ヘレン・ストーナーに)

- 「そもそも、医者が悪事に手をそめると極悪人になる傾向がある」(ワトスンに)

- 「暴力は暴力の報いをうけ、ひとを陥れようと穴を掘る者は、みずからその穴へ落ちるというわけだ」(『旧約聖書』「伝道の書」第10章第8節および『旧約聖書』「箴言」第26章第27節のアレンジ)

- 注目すべき(あるいは有名な)ワトスンのせりふおよび文章

- 彼(ホームズ)は金をもうけるためでなく、探偵としての腕をふるいたくて仕事をしていたので、異常なできごとや奇怪な進展を見せそうなものでないと手をつけなかった。

- 正典における位置づけおよび書誌的情報

コナン・ドイルのオリジナル原稿では、ジュリアとヘレン姉妹の名字はロイロットとなっていた(オックスフォード大学版全集のリチャード・ランスリン・グリーンによる注釈)。また、コナン・ドイル自身、この作品がお気に入りで、1900年にすでにそれを公言していたが、1927年に自選12作を選んだ際も第1位に挙げている。

なおドイルはこの「まだらの紐」を自身の手で戯曲にしており、かなりの人気を得た。その脚本は現在、正典でなく「外典」扱いになっている。

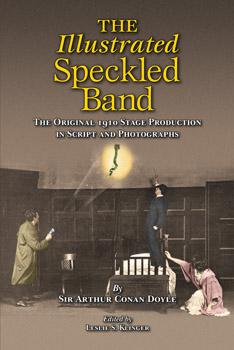

◆今月の画像

【左:今月の画像(1)】グリムズビー・ロイロット博士(シドニー・パジェット画)

【右:今月の画像(2)】Leslie Klinger編The Illustrated Speckled Band (1910年の戯曲)

【2】コラムの部

- この作品のどこが面白いのか(あるいは面白くないのか)

後述するように、この作品に対しては、非常に多くの疑問点が提示されている。だが、そんなことに関係なく子どもから大人まで人気の一作となってきたのも、周知の事実である。これまでにも書いてきたことだが、ホームズものに現代ミステリの基準を当てはめるのは、無理があるのではないだろうか。120年以上前に『ストランド』を読んだ人たちが、どう面白がったのかを考えるべきだろう。そもそもホームズの“推理”自体、強引なものが多い。ところが読者がそれに驚かされ、論理的な謎解きと科学的知識による探偵を礼賛したのは、ドイルの書き方のうまさに負うところが多いと思う。

ただ、ドイルが書いていた時期にも読者から誤りの指摘はあったわけであり、「名馬シルヴァー・ブレイズ」の競馬問題をはじめ、アバウトな筆のドイルが当時から責められていたことも、また確かである。多少の破綻があろうと、謎の提示と雰囲気作りやストーリーはこびのうまさ、それにホームとワトスンのコンビの魅力で、払拭してしまう……ひょっとすると現在の人気作品にも、そういう傾向があるかもしれない。

ところで、この「まだら」と同じ「ホームズが早朝にワトスンを起こして事件が始まる」パターンとしては、「アビィ屋敷」が有名だろう。こうした事件の始まり方は、それだけで魅力的とも言える。また、「ホームズとワトスンが不寝番をして犯人の出かたを待つ」というのも、「赤毛」以来の人気パターンだ。

とはいえ、シャーロッキアンは手を抜かない。たとえばジェイムズ・ホルロイドは、依頼人のヘレンが急いで到着したことを知っていたのなら、なぜホームズはワトスンを起こす前に着替えなどして時間をむだにしたのだろう、という疑問を呈している。いつものドレッシングガウンでいいだろうし、若い女性相手だからということなら、ワトスンを起こすのはハドスン夫人にまかせればよかったのではないか、と。

だが、ホームズは急ぎの客が女性と知ってまず着替え、そのあとでワトスンにも知らせようと思いついた……ということはないだろうか。この次の作品である「技師の親指」を見ると、ドレッシングガウンで客を迎えることもよくあったようだが、やはり若い女性が相手の場合は違うのかもしれない。また、ホームズのせりふ「けさはみんな同じ目にあっているんだ。まずハドスンさんがたたき起こされ、彼女がぼくを起こしてうっぷんをはらし、最後にぼくがきみを起こしたというわけだ」を見ると、着替えたあとに自分のうっぷんをワトスンではらしたくなったのだという可能性も、なくもない。

- ホームズの報酬/事件後の可能性

「一、二カ月して結婚しましたら自由になるお金ができますので、相応のお礼をさせていただきます」と言うヘレンに、ホームズは「ご都合のいいときに実費だけお支払いいただくことでかまいません」と答えた。しかしその少しあとで、ヘレンはさらに「母はかなりの財産持ちで、年に一千ポンド以上の収入がありましたが、それをそっくりロイロット博士にゆずってしまいました。ただし……(中略)……もし結婚したら、毎年一定の額のお金を二人とも(ロイロットから)もらうという条件になっていました」と続けている。

一方、その日の午前中に登記所へ行ったホームズは、死亡当時の母親の(投資物件による)年収は1100ポンド近くあったが、農産物の価格(2015/07/01 08:09時点)低下で750ポンド足らずになったこと、姉妹は結婚したらそれぞれ年に250ポンドずつをもうらう権利があることを、調べてきた。

つまり、姉ジュリアとロイロットが死んだいま、ヘレンは年に750ポンド弱の収入を得た。「抵当でがんじがらめ」とはいえ、屋敷と土地があるのだから、ホームズにはたっぷり謝礼をしただろうと考えられる。しかも、ロイロット自身の年収は約1450ポンドあったはずだという計算をした研究者(Lionel Needleman)もいるくらいなので、それを相続したヘレンは、かなり裕福だったのではなかろうか。

そうしたことから、シャーロッキアンの中には(もともと刺激の強い突飛な説を出せばいいと思っている輩も多いせいか)、最後に財産を独り占めしたこのヘレンが真犯人だったという説をとなえる人も多い。こうした異説の応酬については、あとの項目で述べることにする。

ただ、厳密には「独り占め」でなく、ヘレンには予備役で棒給が半分になっていた婚約者がいたので、結婚後は彼もこの屋敷に住んだであろうと思われる。

さらに言うなら、「まだら」の事件記録の冒頭でワトスンは、「(内密にしておくという)約束をかわした婦人が先月急死した」と書いている。つまり、『ストランド』にこれを発表した1892年2月の前月、1892年1月に、ヘレンは死んでしまったということだ。事件から9年後、ロイロット家とストーナー家の財産はすべて、夫のパーシー・アーミティジに渡ったと考えられる。

- 邦題の話題

資料篇でお気づきと思うが、明治・大正期は、「毒蛇」をタイトルに使ってしまう完全ネタバレ題名が多かった。現代の邦題「まだらの紐」にしても、厳密な意味ではネタバレに近いという意見がある。ジュリアのせりふにある「バンド(band)」が「紐、ベルト、帯」と「群れ、一団、楽団」の二つの意味をもつため、読者はタイトルだけではどちらなのかわからず、ホームズも当初は迷うことになるのだから、それを最初から「紐」としてしまうのはまずいというわけだ。

こうした二重の意味をもつ語がタイトルの場合、邦訳として対応できる手法としては、(1)原語そのままのカタカナを使う(「まだらのバンド」)。(2)日本語にしてカタカナのルビをつける(例「まだらの紐【バンド】」)。(3)まったく違う題名にする(例「死を呼ぶ口笛」)。などがある。

しかし「まだらの〜」はやはりタイトルに使いたいので、(3)は除外しよう。さらに実際問題として、「まだらのバンド」を邦題にするのは無理がある。したとしても、日本の読者がカタカナ表記の「バンド」から連想するのは、ほとんどが腰に巻くベルトであろう。バンド=紐という発想はあまりないし、「まだら」という語からは「楽団」を想起するのも難しい。

残るは(2)だが、タイトルに「バンド」というルビが振ってあったとして、いったいどのくらいの読者が「紐」と「一団」の二重性を考えるだろう。読者としては、ジュリアがダイイングメッセージとしてその言葉を吐いたとホームズが聞くとき、(ルビによって)彼女の言う「バンド」には「紐」と「一団」の二つの意味があるのだとわかれば、それほどの問題はないのではなかろうか。英語で読む読者は「まだらの紐」と「まだらの一団」の両方を頭に置くとしても、日本人読者は最初に「まだらの紐」と聞いて、いったいどんな紐なのだろう、「まだら」というところに意味があるのだろうか、と頭をひねる。それでもけっこうな謎である。さらにジュリアのメッセージの段になって、「バンド」の二重の意味をヘレンが言っているくだりを読めば、ホームズの迷いも共有できるのではないだろうか。

- シャーロッキアーナ的側面

「報酬/事件後の可能性」の項目で触れた、シャーロッキアンたちの異説を書いておこう。ただ、ひとつひとつを説明すると長くなるので、結論だけを列挙するにとどめたい。どうしても気になる方は、ちくま文庫のホームズ全集や Leslie Klinger 編の The Sherlock Holmes Reference Library など、シャーロッキアンの説が載っている正典を参照されたい。

- ヘレンがジュリアとロイロット博士を殺し、また自分たちの母親も殺した。

- ヘレンと許されざる交際をしていたホームズが、その障害を取り除くためロイロット博士を殺した(ロイロットは求婚者を脅かしていただけだった)。

- ヘレンが犯人であり、この事件記録はモリアーティがホームズの信用を貶めようとした計画であった。

- ホームズはヘレンがジュリアを殺害し、さらにロイロット博士を殺害するのを、幇助した。

- ヘレンは、逆上したロイロット博士をワトスンが正当防衛で撃ち殺してしまうという筋書きを描いていた。

- 遺産をねらったヘレンが自室に蛇を隠しておき、紐を伝わせてロイロット博士の部屋に侵入させて殺害した。

- ロイロット博士が財産目当てで妻を殺害してから、彼と義理の娘たちは反目した結果、毒殺による殺し合いとなった。ヘビはホームズが事件を隠蔽するために偽装工作として使った。

- グリムスビー・ロイロット博士はヘレンとジュリアの義理の父ではなく、本物の父親であった。

- ヘレンは最初のワトスン夫人であった。

いかがだろう。さらに、前出の Lionel Needleman はこう説いている。

- ロイロットは年に約1450ポントの収入があったので、姉妹を殺す動機はなかった。

- ジュリアの身体を調べた医師が何も発見できなかったのは、ヘビに噛まれなかったからだった。つまりロイロットはヘビを使わなかった。

- ホームズがステッキでヘビをたたいたとき、ワトスンは何も診ていない。呼び鈴の綱にヘビなどいなかったのだが、ワトスンは言えなかった。

- 実は、ロイロットは性的関心により義理の娘の部屋を覗いていただけだった。ヘレンの部屋からの物音に驚いた彼は、手にしていたヘビを放してしまい、無実を証明する前に心臓発作で死んでしまった。

さらに言うなら、ロイロットは最初から財産を独り占めできたはず、という考えもある。1882年に「既婚女性財産法」が変わるまで、英国では夫が妻の全財産を管理することができた。そしておそらく娘たちに毎年250ポンドを支払うという妻の要求も、無視することができた。とすれば、殺人や殺人未遂などを犯す必要はなかったというのだ。

これはF. D. Bryan-Brown の説だが、この法律がらみのことは関矢悦子氏の『シャーロック・ホームズと見るヴィクトリア朝英国の食卓と生活』でも触れられている。

以上のほか、「沼毒ヘビ」そのものについても、ヘビは牛乳を飲んだり金庫で生活したり口笛で呼び戻されたりしないなど、さまざまな疑問点が出ている。あまりにいろいろ言われると、もうたくさん、と言いたくなる方もいるだろう。そういう方のために、非常にシンプルな「突っ込み」をひとつ。

ヘレンの証言では、事件の晩に寝巻きで部屋を出てきたジュリアは、「右手にマッチの燃えさしを持ち、左手にマッチ箱を握っていた」という。では、「どちらの手でドアの鍵をあけたのだろう?」

- ドイリアーナ的/ヴィクトリアーナ的側面

ドイル自身この作品を気に入っていたことは、前述した。彼は1891年10月29日付けで母親に宛てた手紙の中で、この作品を「スリラー」と呼んでいる(『コナン・ドイル書簡集』)。日本では「スリラー」=「怪奇もの」というイメージが強いが、英国では犯罪小説やスパイ小説などでサスペンスを伴うエキサイティングなストーリーを指し、ホラーとは区別されている。その意味でドイルは当然の表現をしたのだろうが、日本での人気が『バスカヴィル家の犬』にも似たホラー味や不気味な雰囲気に支えられてきたことは、否めない(特に児童向けホームズものの場合はそれが顕著だった)。

オックスフォード大学版全集のリチャード・ランスリン・グリーンによる注釈では、グリムズビー・ロイロット(Grimesby Roylott)博士の名字は当時のクリケット選手の名からとったというドイルのスピーチ(1921年)が紹介されている。だが、彼のスペルは Rylott なので(選手の名は Arnold Rylott であり、ドイルのスピーチ文も Grimesby Rylott )、そのままでなく、アレンジしたものだということがわかる。

一方、Roderick Easdale は著書 The Novel Life of P G Wodehouse(2014年)の中で、当時はクリケット選手の名をフィクションの登場人物に使うことが多かったと述べ、その例としてホームズものの人物名をいくつか挙げており、ロイロット(Roylott)博士はレスターシャーのクリケット選手アーノルド・ライロット(Rylott)の名を“改変”したものだと述べている。これこそまさに、ランスリン・グリーンの言う選手であろう。

河出書房版(文庫でないほう)の訳文ではこの Rylott も「ロイロット」となっているが、その前の戯曲の説明部分ではドイルが正典から変更した名前 Rylott をロイロットと表記しているので、クリケット選手のほうは単なるケアレスミスであろう。

この「ロイロット」のアレンジについては、Forebears というネットのファミリー・レコード調査サイトが、ある程度参考になる。Roylott という名字は1881年の時点でイングランドに5名いたのみ。現在は絶滅しているらしい。他方、1881年に Rylott はアメリカとカナダに190名、Rylatt ならイングランドほかに500名、Rylett はイングランドに189名いたという数字も挙げている。

- 翻訳に関する話題

サリー州へ向かうとき、ホームズはワトスンに「ポケットにリヴォルヴァーをしのばせて」いけと言っている。鉄の火かき棒を簡単にねじ曲げるような男が相手なのだから、銃を使ったほうが話がつけやすい場合もある、というわけだ。

このときホームズは、そのリヴォルヴァーを“An Eley’s No. 2”と呼んでいる。ジャック・トレイシーは『シャーロック・ホームズ大百科事典』の「Eley Bros.(イリー)」の項目で、「銃器の弾薬製造会社。〈まだら〉でホームズがワトスンに“イリーのナンバー2”と言っているのは、イリーの弾薬(cartridges)を使うウェブリー・ナンバー2リヴォルヴァーのことを指しているのであろう」と書いている。また小林宏明『図説銃器用語事典』(早川書房)にも、「英国の老舗弾薬メーカー。競技用弾薬、ショットガン(散弾銃)の装弾などで有名。1820年代にエレー兄弟が興した」という説明がある。

つまり、弾薬(薬莢ではない)のことを言うだけで、ワトスンにもどの銃のことを言っているかがわかったわけだ。

このワトスンの銃がどんな種類のものだったかも、シャーロッキアンのあいだでは諸説ある。だがここでは、イリーの弾薬の箱には「どの銃に使えるか」という文字が書かれてあるので、箱に大きく書かれている「イリー」を、小さく書かれている「ウェブリー・ナンバー2用」の代わりに言ってしまった、という解釈が妥当と思われる。ウェブリー・ナンバー2はポケット・リヴォルヴァーで、現代人のポケットには少々大きいが、ワトスンのポケットには十分だった。

この銃の表記について、拙訳の光文社文庫版は説明足らずになっており、申し訳ない。今後機会を見つけて何らかの加筆をするつもりだ。

ちなみに、“Eley”をネットの発音サイト(複数)でみると、「イーリー」と「イーレー」の二つがあるが、比率としては「イーリー」のほうが多いようだ。

◆今月の画像

【左:今月の画像(3)】ウェブリー・ナンバー2リヴォルヴァー

【右:今月の画像(4)】グラナダTV『シャーロック・ホームズの冒険』で通気口から降りるヘビ

★今月の余談★

今回は今年の秋にかけての新作(注目)パスティーシュを紹介したい。自費出版サイトとAmazonのおかげで雨後の竹の子のごとく繁殖した出来の悪いパスティーシュでなく、ちゃんとした出版社とちゃんとした編集者が出す書籍だ。もちろん、評価は読者それぞれの好みによって変わると思うが。

- The Big Book of Sherlock Holmes Stories edited by Otto Penzler (Pantheon, 2015年10月刊)

まずは、かのオットー・ペンズラーがついにホームズ・パスティーシュ・アンソロジーを編んだ。古典から新作まで短篇83作を盛り込んだ928ページにわたる超大作だ。ウッドハウスやO・ヘンリーのようなクラシック作家、ローリー・キングやダニエル・スタシャワーなどのホームズもの作家、そしてアン・ペリーやスティーヴン・キング、ニール・ゲイマンといった現代ミステリ作家の作品まで入っている。

実は今年1月のBSIウィークエンド(NY)でペンズラーの書店に寄ったとき、いつものように地下の「内輪客用」本棚を漁っていたら、この本のゲラ(あるいはマニュスクリプト)が置かれているのを発見、ちらっと垣間見たのであった。あとで本人に聞くと、2016年刊とのことだったのだが、今年10月刊に早まったらしい。もし日本で出すとしたら、問題は既訳の古典も多いという点だろう。いや、古典でなくても、この手のアンソロジーの場合、現代作家の既訳が入っていることもよくある。分厚さも問題だが……。

- Mycroft Homes by Kareem Abdul-Jabbar and Anna Waterhouse(Titan Books, 2015年10月刊)

アメリカの伝説的バスケットボール選手、カリーム・アブドゥル=ジャバーが映画脚本家と組んで書いた長編パスティーシュ。超有名人とあって、今年1月に刊行を発表したとき、『ニューヨーク・タイムズ』や『ニューヨーカー』に記事が載った。彼いわく、「NBAのルーキーだった40年以上前に初めてホームズものを読んで、人の見えないところに手掛かりを見つける彼の能力に魅了された。その観察力はバスケットボールのゲームにも応用でき、私を優れた選手にしてくれた」。ふ〜む。そうは言ってもねぇ。小説を書くのは初めてで(自伝とスポーツ関係の本はある)、共著者が映画の脚本家兼プロデューサーってんだから、なんともはや。いや、だからといって面白い作品にならないとは言えない。まずは読まなくては。若き日のマイクロフト・ホームズを主人公としたこの長篇、どこまでホームズファンやミステリファンに受け入れられるのか。楽しみだ。

ちなみに、やはりというか、今年1月のBSIディナーに彼も正体されて出席していた。2メートル18センチという身長はアメリカ人の中でも図抜けていて、しかも数少ない黒人なので、非常に目立っていた。

- Art in the Blood by Bonnie MacBird(HarperCollins, 2015年10月刊)

三つ目はハリウッドで長年映画の脚本から俳優、監督まで幅広く活動し、ドキュメンタリー脚本でエミー賞もとった女性の、初長篇ミステリ。彼女も二、三年前からBSIで会っており、去年別の出版社からこの作品を出すと聞いていたのだが、版元を大手に変えて刊行することになったらしい。今年の1月にSHSLディナー(ロンドン)で会ったとき、ハーパーコリンズから出すのだとうれしそうに言っていた。

1888年暮れ、切り裂きジャックを追うのに疲れ果てたホームズのもとに、フランスから美人歌手が依頼にやってくる。美術コレクターである伯爵とのあいだに生まれた息子が、失踪したというのだ。フランスへわたるホームズとワトスンは、事件の裏に国際的な美術品強盗の陰謀が隠されていることを知り、さらに大がかりな展開となっていく……。

どこまで読ませるものになるか。上の作品同様、最近は映像関係のライターがホームズ・パスティーシュを書くケースがかなり増えているが、手ごたえあるものを期待したい。

- The Mammoth Book of the Adventures of Moriarty edited by Maxim Jakubowski(Robinson, 2015年10月刊)

(*上記アマゾンリンクが表示されない場合は以下リンクを参照してください)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/1472135776/honyakumyster-22/

最後は知る人ぞ知るアンソロジスト、マキシム・ジャクボウスキーの新アンソロジーだ。これまた、かの有名な“Mammoth book”シリーズのひとつとして、「モリアーティしばり」の短篇集となる。このシリーズということは、おそらくオリジナル(書き下ろし)パスティーシュばかりのはず。592ページは前出のペンズラーのアンソロジーと比べると薄く感じてしまうが、相当な分量のはずだ。

いや、こちらは残念ながら……ジャクボウスキーには今年会っていない。

書き下ろしアンソロジーといえば、この2年ほど、SFやファンタジーの作家が書いたホームズ・パスティーシュのアンソロジーが増えている。スチームパンクをテーマにしたホームズもの長篇も続いており、そのあたりの新たな(?)流れは、いずれどこかで書かなければならないだろう。実は小川隆さんのサイトで最近のスチームパンク・ホームズの流れを書くことになっているのだが、どうにも時間がとれずにいて……ああ、不義理ばかり。

| 日暮 雅通(ひぐらし まさみち) |

|---|

|

1954年千葉市生まれ。翻訳家(主に英→日)、時々ライター。ミステリ関係の仕事からスタートしたが、現在はエンターテインメント小説全般のほか、サイエンス&テクノロジー、超常現象、歴史、飲食、ビジネス、児童書までを翻訳。2014年は旅行が多く仕事が滞りがちだったが、2015年は果たして汚名返上なるか? 個人サイト(いわゆるホームページ)を構築中だが、家訓により(笑)SNSとFacebook、Twitterその他はしない方針。 |