|

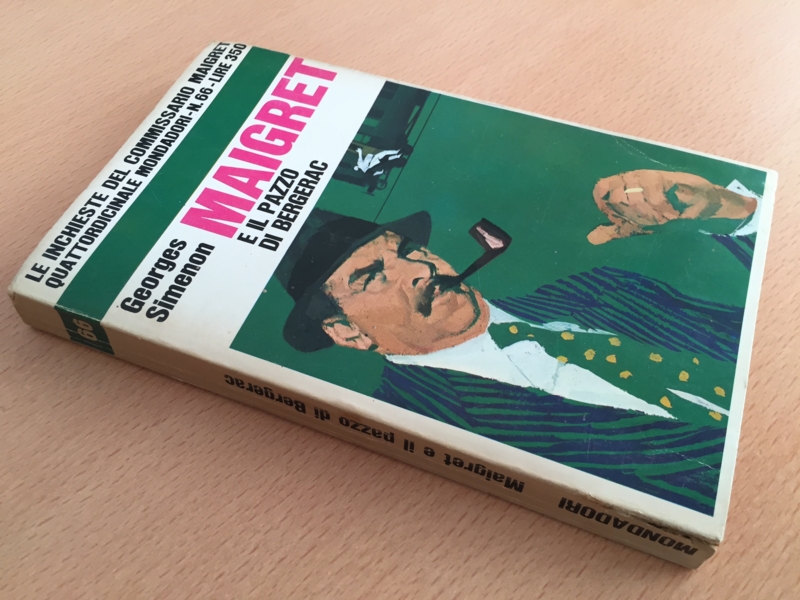

Le fou de Bergerac, Fayard, 1932/4[原題:ベルジュラックの狂人] 『メグレを射った男』鈴木豊訳、河出書房新社メグレ警視シリーズ42、1979* Tout Simenon T17, 2003 Tout Maigret T2, 2007 Maigret Travels South, Geoffrey Sainsbury訳, Penguin Books (USA), 1945/9[米](紺碧海岸のメグレ Liberty Bar /メグレを射った男 The Madman of Bergerac) Maigret e il pazzo di Bergerac, Guido Cantini訳, Arnoldo Mondadori, 1968/9[伊][メグレとベルジュラックの狂人]【写真下】 TVドラマ『Il pazzo di Bergerac』ジーノ・セルヴィ主演、1972(第14話、2回連続)[ベルジュラックの狂人] TVドラマ『Maigret et le fou de Bergerac』ジャン・リシャール主演、1979(第42話)  |

うーむ、どんどん手抜きになっているように思えるのだが、もう第一期作品には期待できないのだろうか。本作では台詞回しもぞんざいになり、文章の水増し感が激しい。投げやりに「彼」といきなり放り出す書き方は数作前から気になっていたが、ここへきて誰がしゃべっているのかうっかりするとわからない状態にさえなりつつある。

本書を簡潔にいい表すなら、すべてが上滑りしている作品だ。既刊作品のモチーフをつぎはぎし、地の文で声高にテーマを主張するものの、描写が生きていないので読者の心にはなにひとつ切実に迫ってこない。【註1】

訳者はあとがきで、ふだんのメグレなら同僚のみならず犯人にまで共感を持って接するのに、ここではしごく意地悪になり、常にないメグレ警視の姿となっていると書いているが、やたらと不機嫌になるのはこれまでの初期作品にもよく見られた光景である。メグレもの=「共感」という図式は(少なくとも第一期作品では)危険なので、注意した方がよいと思う。もちろん訳者に罪はないのだが、今回のような作品に対しても、メグレものはフランス伝統の心理小説に近いので犯人捜しより生活感に重点が置かれているのだ、と解釈するのはやや好意的に過ぎる気がする。本作は雰囲気や空気感さえたいして描かれていないからだ。

舞台は『シラノ・ド・ベルジュラック』で知られるベルジュラック。物語は、例によってパリ司法警察のメグレのもとへ手紙が舞い込むところから始まる(『港の酒場で』『サン・フィアクル殺人事件』『メグレ警部と国境の町』)。引退しフランス南部のドルドーニュ県で暮らしている元警視ルデュックから、近くへ来たときは寄ってくれとの挨拶状だった。夫人はアルザスの妹夫婦のもとへ出向いている(3人目の子供のお産を手伝いに行ったのだ)。時期は3月。メグレは休暇を兼ねてドルドーニュへ旅をすることにした。

夜行列車に乗ったメグレだったが、上の寝台の乗客が夜通し寝返りを打つので落ち着けない。やがて上の乗客がコンパートメントから出て行ったので、不審に思ったメグレは後をつけた。すると乗客はいきなり列車を飛び降りたのだ! とっさにメグレも彼を追って飛び降り、声をかけたが、相手は発砲してきた。左肩に銃弾を受けたメグレは助けを求めるが気絶してしまう。

メグレはドルドーニュ県ベルジュラックの病院で目を覚ます。だが病室にやってくる人々の口調は厳しい。どうやらメグレはひと月前に町で起こった凶悪な連続暴行殺人事件の犯人と間違えられているようなのだ。日暮れに農家の娘と駅長の娘が絞殺され、しかも心臓に針を突き立てられたというもので、犯人は狂気のサディストであると考えられた。さらに事件当日はもうひとり、ロザリーというホテルの女中も襲われていた。この町で異邦人であるメグレは、身元を証明しようとベッドから懸命に訴える。

「(前略)司法警察(P・J)ヘ電話してください。そうすれば私がメグレ警視長だとわかりますよ。(後略)」

おお、メグレはここで自分のことを「警視長(本部長)commissaire divisionnaire Maigret(Tout Simenon T17, p.460)だといっている! 本部長であると名乗ったのは今回が初めてではないか。そして他の部分ではたんに「警視」commissaire と名乗ったり呼ばれたりしている。

自分が「ベルジュラックの狂人」扱いされてしまったメグレは、傷が癒えるまでこの町に留まり、事件の真相を追うことになる。二週間は安静にしていなければならない。メグレは町の広場が見渡せる《イギリス・ホテル》に移り、お産の手伝いの終わった夫人を呼び寄せる。そして安楽椅子探偵のようにベッドで推理を重ねるのである。

作品の狙いは決して悪くない。ベッドを離れられないメグレのもとへ、元警視のルデュックだけでなく町の人々や医師、検事たちがやってきてさまざまなことを話す。その誰もがメグレには狂人のように思えてくる(『メグレと死者の影』)。メグレは紙片に事件の概要や容疑者リストを書き出したりする(『サン・フォリアン寺院の首吊人』)。容疑者リストの全員にメグレは「狂人か?」と書き添えねばならない。だが旧知のルデュックさえ狂人扱いするメグレを、周りの人々は厳しい目で見る。すべての人が狂人であるとき、そこに彷徨い込んだメグレの方が狂人になるという逆説的テーマ【註2】は、うまく書き込めば傑作になるはずだ。しかし本作の迫真性は『黄色い犬』よりずっと劣る。

負傷したメグレの代わりに夫人が外へ出て調査をする。ここでメグレ夫人がミセス・コロンボばりの活躍を見せてくれれば面白くなっただろうが、せっかくの舞台であるのに消化不良だ。恒例になりつつある食べものの記述も、たんに恒例だから書いてみましたという感じが否めない。せっかくメグレ夫人がホテルの台所で腕を振るってくれるというのに!

メグレはレモン入りのクリームを食べた、これこそ真の傑作だった。しかし彼は、階下の食堂から立ち昇ってくる松露の香りを嗅ぐのがつらかった。

連続暴行事件の犯人は狂人(マニアック)らしいのだが、読者にはその変質者ぶりが伝わってこない。メグレ自身や地の文が、勝手に狂人だと主張するだけなのだ。メグレを診た外科医リヴォーが自分の義妹を情婦にしていたなど、関係者のねじれた人間関係は少しずつ明らかにされてゆくが、決め手はない。

やがて、森のなかで男の死体が見つかる。もしこの男が暴行事件の犯人であるならば、いまなお生きている町の人々を疑っていたメグレは大失敗をしでかしたことになる。死体の発見をリヴォーから知らされたメグレは、ホテルにやってきた旧知のルデュックの前でこんなふるまいを見せる。

「どうも、先が思いやられるな!」

「どういう意味だい?」

「つまりだな、私の繃帯をし、一日に三回傷の中を探るのが彼[外科医リヴォー]だということがさ!」

と言ってメグレが笑った、まじめにとるには、あまりにも大まかな、あまりにもけたたましい笑い方だった。

まるで奇妙な立場に立った、そしてもう後へ退くには時期を失し、しかしどうやって切り抜けたらいいかまったくわからないので、あくまで意地を張っている男のような笑い方をしたのだ。

メグレがけたたましい笑いを上げたというのだ。当のメグレも信じられない事態だっただろうが、読んでいるこちらだって信じられない。重要なシーンで作者がことごとく勘所を外している。

小説家シムノンの特長は、短い文章でずばりと物事の本質を衝く、ある種の残酷ささえ湛えた表現力にあったはずだ。本作でもそうした片鱗は見受けられる。だがそれらは物語全体を構成する強い描写の上に成り立つものだ。全体が上滑りしている作品のなかでそうした短い表現が出てくると、さらに文章が浮き足立ったものに思えてしまう。作者の持論を読者に押しつけているだけに見えるからだ。たとえば容疑者のひとりである検事デュウールソーに対して、いきなりこんな文章が現れる。

要するに、どちらかというと孤独な男という印象を与えるのだ! ところが賭博というやつはひとと共同で味わう悪だ! 愛も同じだ! アルコールはほとんど常に……。

デュウールソーという人物を深く掘り下げた後ならば、こうした表現も鋭くこちらの胸に迫るだろう。しかし何も努力しないでこんな文章だけ投げ出されては困る。

さらに終盤で出てくる、外科医の妻の母親はこんな具合だ。

歌手酒場 の時代だ! パリで流行した、町のしゃれ者や士官たちが足繁く通った、こうした種類の店の舞台での彼女の姿がまざまざと頭に浮かんできた……つぎに彼女は客席に降り、手に盆をもったままテーブルをひと回りし、ついには客のだれかとシャンパンを飲む……。

『男の首』の回で紹介した《クーポール》の描写と比べれば、いかに上滑りしているかわかるだろう。もっと、もっと書き込んでほしい。歌手酒場とはどんなところだろう? この母親はどんな歌を歌っていたのか? これだけの文章で母親の姿は浮かんでこない。

森で発見された死体の男は、国際的な犯罪に関わっていたことがわかってくる。静かな地方の町に国際犯罪の影が忍び込んでいたという設定(『怪盗レトン』『メグレと深夜の十字路』『ゲー・ムーランの踊子』)もだめだとはいわない。だがそうした設定を使うならもっと見栄えのあるものにしてほしい。

犯人像も精彩を欠いている。作者シムノンは犯人のことを「生贄だった」と書く。「庶民の物腰をそのまま備え、これっぱかりの敬意も払わずに扱われるにちがいない」人物だと。なるほど、意図するところはわかる。作者はそういう人物を犯人に仕立てて、テーマを昇華させたかったのだろう。だが読んでいてもそんな人物だとはまるで伝わってこない。終盤でいきなり説明されても「はあ、そうですか」としか思えないのなら、これは小説ではなくたんなるプロットではないのか。雰囲気小説とは、描写の弱い小説のことではあるまい。

いままで読んできて感じたことだが、シムノンにはおそらく狂気の種がある。だからこそ彼は狂人に対して異様なまでの強い関心があるのだ。しかし彼自身の狂気は、メグレシリーズという枠組みのなかでは突き抜けられないのかもしれない。こうなるとノンシリーズで書かれた心理犯罪小説がどんなものだったのか、とくにルーティンワークの陥穽に嵌まりつつあったメグレシリーズ第一期と入れ替わるように書かれた初期の単発作品がどんなものだったのか、読んでみたくなる。『仕立て屋の恋』(1933)、『La maison du canal』[運河の家](1933)、『Les gens d’en face』[向かいの人々](1933)、『Le haut mal』[癇癪](1933)、『倫敦から来た男』(1934)、『下宿人』(1934)などだ。それらの作品が多くの示唆を与えてくれそうな気がする。

ジーノ・セルヴィのTVドラマは、いつも通り原作のストーリーをほぼそのまま台詞と動作に置き換えた作品。本作ではこれといって際立ったキャラクターも登場しないので、俳優たちも見せ場がない。ただ原作にはほとんど出てこないホテルの女主人がなぜか美人で出番も多く、ベッドのジーノ・セルヴィといちゃいちゃして元警視に呆れられたりするのは面白かった。

ジャン・リシャール版は最初の10分間、メグレが撃たれて朦朧とした状態から意識を取り戻すまで、ほとんど台詞のないまま進行する。その間ずっとエレキの伴奏が鳴っていて否応なしに心をざわつかせる。『サン・フォリアン寺院の首吊人』(第48話)と演出が似ているなあと思ったら、監督は同じイヴ・アレグレ Yves Allégret という人であった。1940年代から1970年代まで数多くの作品を遺したが、とくに戦後は『七つの大罪』(1952)や『狂熱の孤独』(1953)などの映画で人気があったらしい。ジェイムズ・ハドリー・チェイスの『Miss Callaghan Comes to Grief』(1941、未訳)を映画化した『目撃者』(1957)も撮っている。

いまいちな原作でもTVドラマ版だとさほど失望することなく観られるのはふしぎだ。最初から低い期待値で観るためか、それとも監督の手腕によるものか。このジャン・リシャール版もわりと楽しく観ることができた。

最後まで小説をくさして終わるのは申し訳ないので、余談をひとつ。本作では孤独な検事デュウールソーが、実は艶笑版画やエロ写真の蒐集マニアだったという設定になっている。密かにパリから小包で送ってもらっていたのだが、こんな地方の町では珍しいこともあり、あるときメイドに中身を知られてしまう。そのため彼は素顔を隠した狂人扱いされるのである。

私もディーン・クーンツが書いたポルノ小説を海外古書店経由でたくさん買い集めたが、あるときからそうした洋書が無事には手元へ届かなくなってしまった。クーンツのポルノ小説は、当然ながら表紙に裸のお姉ちゃんの写真が載っている。古いペーパーバック一冊が数千ドルもする。「なぜこの本はこんなに高額なのか」と税関官署の人が訝しんだらしく、小包がアメリカから東京に郵送された時点で私に電話してくるようになったのだ! どうも「やばいポルノ本を輸入しているのではないか」と疑われているらしい。

事務所に電話がかかってくるたび、私は「いや、これは著名な作家の古い小説で、文学的価値のあるものなんです。ほら、ヘンリー・ミラーもそういう本を書いていたでしょう。作家として研究のために欠かせない重要資料なのです」と必死で弁明しているが、きっと電話の向こうで税関の人は、デュウールソー氏の小包を見てしまったメイドの気分でいるに違いない。

【註1】

だが、英《ガーディアン》紙は2009年の「必読の1000冊」で、シムノン作品から『青の寝室 激情に憑かれた愛人たち』とともに本作を選出している。( http://www.theguardian.com/books/2009/jan/23/bestbooks-fiction )

ジュリアン・シモンズ『ブラッディ・マーダー 探偵小説から犯罪小説への歴史』(宇野利泰訳、新潮社)でも、本作が好印象で語られている。このような他評者の意見もぜひ参考にされたい。

【註2】

狂人ばかりの集団のなかに入ったとき、正常な人間はもっとも狂人扱いされる。だがその一見正常に思える人間も、本当はまったく別の意味で(狂人たちの心理の限界や画一性がわかりすぎてしまう)狂人なのかもしれない……。という二重の逆説は、シムノンにとって自らの本質を衝く、重要なテーマだったと思われる。今回の初稿執筆後に知ったが、きわめて初期の短篇作品『Les ridicules!』[変人!](私家版1921、一般向け刊行は1989)で、すでに同様のテーマが描かれているからである。この短篇については本連載第20回で言及予定。

【ジョルジュ・シムノン情報】

▼かつて、グリフ編集・柳本浩一『ブラック・ベア ディック・ブルーナ 装丁の仕事』(個人出版。第1刷ハードカバー2003、第2刷ソフトカバー普及版2005)として販売されていた書籍が、なんと2015年11月に『ZWARTE BEERTJES —Book Cover Designs by Dick Bruna—』(Free Ride)として復刊された。ミッフィー(うさこちゃん)で知られるディック・ブルーナの装幀の仕事を知ることのできる素晴らしい書籍で、シムノン本の装幀も多数収められている。翻訳ミステリーファンかつブルーナファンならば必携の一冊といえる。絶対のお薦め。いずれ本連載でも(このペースだと数年後に?)番外編ブルーナ特集回で詳しく紹介する予定だ。

▼ジャーナリストのベルナール・ピヴォ氏が著名文学者にインタビューした、フランスのTV番組『アポストロフ』からのDVD選集が近年再発売されている。そのDVD-BOX第3集『Apostrophes Vol. 3』(Éditions Montparnasse、2015年12月発売)に、1981年11月放送のジョルジュ・シムノンの回が収録された(1時間14分)。他にも同BOXにはウラジミール・ナボコフやマルグリット・デュラスなどの回が収められている。リージョン2、PAL。字幕なし。

▼2015年12月、「湘南探偵倶楽部叢書18」として、シムノンの初期短篇集『猶太人ジリウク』の同人復刻版が発売された(奥付は2016年1月頒布)。原著は1937年に春秋社より刊行された「シメノン傑作集」の一冊で、『Les 13 coupables』[13の犯罪人](1932)収載の全13篇から12篇を訳出したもの。発行=湘南探偵倶楽部、頒価2300円。この書籍は国立国会図書館デジタルコレクションで無料で読める。また新訳板の刊行が論創社より予告されているので、少し待てば全訳が読めるものと思われる。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『小説版ドラえもん のび太と鉄人兵団(原作=藤子・F・不二雄)』『科学の栞 世界とつながる本棚』『新生』等多数。 |