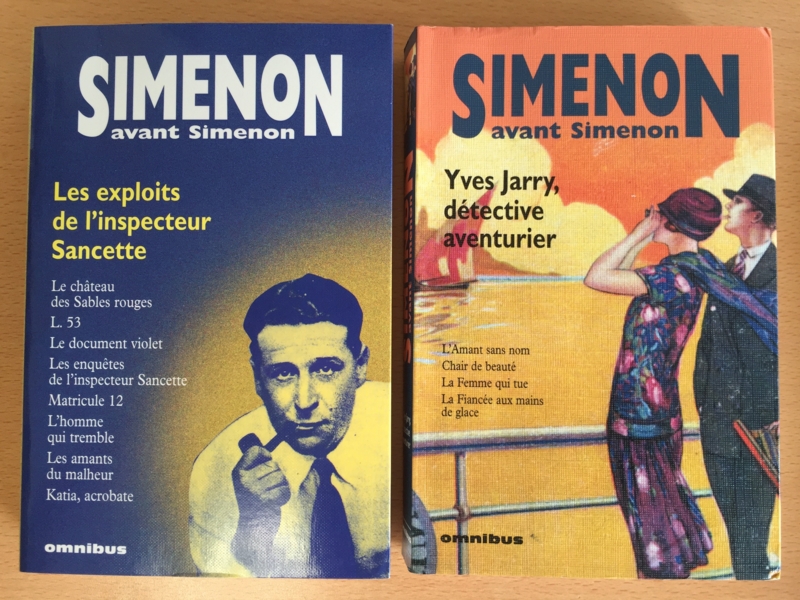

Christian Brulls, Nox l’insaisissable, Ferenczi, 1926*[神出鬼没のノクス](小冊子)【写真1】 Georges Sim, Chair de beauté, Fayard, 1928(1927/11/15契約)*[美の肉体] イーヴ・ジャリーYves Jarry、L. 53 Georges Sim, Chair de beauté, Presses de la Cité, 1980 再刊《Les introuvables de Georges Simenon》 Georges Sim, L. 53 《L’Aventure》1929/3/14-3/21号(全2回)[L. 53]L. 53=ジョゼフ・ブーリーヌJoseph Boulines 中編「将軍暁に死す」La nuit des sept minutes[七分間の夜]の原型 「“ムッシュー五十三番”と呼ばれる刑事」長島良三訳 《ミステリ・マガジン》2006/11(51巻11号)pp.168-187* Georges Sim, Le château des sables rouges, Tallandier, 1933(1929末執筆)*[赤い砂の城]ソンセット刑事 Sancette Georges Simenon (Georges Sim), Le château des sables rouges, Julliard, 1991 再刊《La seconde chance》 Georges Sim, Het kasteel van Roodezand / Maigret en de zaak Nahour, ZB1000, 1966 [George Sim, Le château des sables rouges]1931/『メグレと賭博師の死』[Maigret l’affaire nahour]1967(合本、書籍中央部に写真つき紹介記事あり)【写真2】 フランシス・ラカサン Francis Lacassin編, Simenon avant Simenon: les exploits de l’inspecteur Sancette, Omnibus, 1999/5 [シムノン以前のシムノン:ソンセット刑事の功績]【写真3】 フランシス・ラカサン編, Simenon avant Simenon: Yves Jarry, détective aventurier, France Loisirs, 2001 [シムノン以前のシムノン:探偵冒険家イーヴ・ジャリー]同名, Omnibus, 2005/5【写真3】 |

「私は『黄色い部屋の秘密』と、さらに2編のガストン・ルルーを読んだ。それでルールタビーユにはとても感銘を受けたし、当時は影響されたよ。彼は私のモデルだった。そうふるまうのはすばらしかったよ。私はどこへ行くにもルールタビーユさながらコートを着て、帽子を目深に被ってね、ルールタビーユらしく見えるよう短管をふかしていた」

[瀬名の試訳。フランシス・ラカサン編『シムノン以前のシムノン:ソンセット刑事の功績』巻末解説記事内の引用より]

と、後年シムノンは自らの若いころを振り返り、フランス大衆文学の著名な研究家フランシス・ラカサン氏に語ったという。ジョゼフ・ルールタビーユはご存じの通りガストン・ルルーの『黄色い部屋の秘密』(1908)や『黒衣夫人の香り』(1909)などで活躍する若き記者であり、フランスミステリーの王道を確立したヒーローである。シムノンという作家はジャンル帰属感が希薄で、ミステリーの熱心な読み手だったという印象をあまり私たちに与えないが、こんなルーツがあったのだ。リエージュの記者時代、シムノンはルールタビーユを気取っていた。

ルルーの『黄色い部屋の秘密』には変装や二重生活、密室、血の繋がりの宿命といったフランスミステリー定番要素が鮮やかに盛り込まれている。当時の

最終的にシムノンはメグレという探偵役に辿り着いたわけだが、そこに至るまでいくつかのシリーズキャラクターを創出しており、フランシス・ラカサン氏はそれらの前身がむしろフランスミステリーの伝統的ヒーロー像であったことに注目している。

メグレは大柄であるものの、ごく一般的な外観の人間として設定され、探偵としての才能を事件解決時に披露するタイプだ。恋愛小説や心理小説の枠組みのなかで、脇役としての立ち位置からから徐々に形成されていった人物像である。

しかしそれ以前に主役として颯爽と登場していたのは、モーリス・ルブランの描いたアルセーヌ・ルパンのようなヒーローだった。最初に表舞台に立ったのは35歳の探偵冒険家イーヴ・ジャリー Yves Jarryだ。彼はシムノンの夢の具現化でもあった。恋多き速筆の作家であり、エレガントに何ヵ国語も話し、蠱惑的な異郷の地へとつねに冒険に出かけている。イーヴ・ジャリーのキャラクターは、L. 53刑事やソンセット刑事 Sancette、そして《G・7》刑事へと変遷してゆく。ラカサン氏はこの系譜にルールタビーユやルパンからの強い影響を見ている。

イーヴ・ジャリーやソンセット刑事はペンネームの消滅と共に葬られた。最終的にメグレに舞台を譲ったのである。しかしシムノンは、イーヴ・ジャリーについては後年まで愛着を持っていたらしい。またソンセット刑事登場作品のなかにはペンネーム時代の傑作と称賛されるものもある。そしてこの系譜を最後に受け継いだ《G・7》ものは後にシムノンの本名で刊行され、いまでもフランス本国では手軽に読むことができる。

シムノンが初めて出版した探偵小説は、クリスチャン・ブリュル名義による31ページの小冊子『Nox l’insaisissable』[神出鬼没のノクス](Ferenczi, 1926)だ。ミシェル・ルモアヌ氏は研究書『シムノンの別世界』で、ここで繰り広げられる探偵と盗賊の闘いは後の『男の首』におけるメグレと医学生ラデックの神経戦を思わせるとしている。そういわれると読んでみたくなる。

『神出鬼没のノクス』1926

ヴァンドーム広場にオフィスを構える銀行《アメリカン・トラスト》に、世間を騒がせている姿なき怪盗“神出鬼没のノクス”から犯行予告が届く。「おまえの金庫はちょうど深夜10分に空になるだろう」──怯える頭取のもとに私立探偵オンセルム・トレが姿を現した。

ノクスが狙っているのは地下金庫に保管されている真珠やダイヤモンドだ。トレは夜通し見張ると請け合い、頭取はいったん安心して眠りに就くが、朝になると金庫は空だった! 老いた案内係のヴィクトールが前日から姿を消している。ノクスはヴィクトールと名を偽って6ヵ月も銀行で寝泊まりしていたのか。そして頭取はトレと顔を見合わせて驚く。前日事務室に姿を見せたトレこそ、ノクスの変装だったのだ。

まだ賊は隠れているかもしれない。地下室で声が聞こえ、トレは居場所を探すが見つからない。だがノクスは1階の広間に潜んでいた。蓄音機で探偵の注意を逸らしたのだ。ノクスは配達係に変装して堂々と玄関から出て行く。そしてマルゼルブ通りに住むタルディヴォン氏となり、サン=クルーズ公園の邸宅へ向かい、勝利の美酒に酔いしれる。そこへ探偵トレが姿を現し、拳銃を突きつけた。だがトレの失策により形勢は逆転、ノクスは秘密装備を備えた特製クーペを駆ってベルギー国境越えを狙う。

国境の町モブージュの警察署に、ノクスの逃走車に関する情報が入る。ノクスを逮捕すればフランス中の注目の的だ! と警察署長は発奮し、情報に従ってクーペを検問で止める。運転手も伝えられる通りの容貌だ。しかしそれはノクスを追うトレだった! ノクスが偽の情報を流したのだ。

トレは拘留されたが抜け出し、「ノクスが逃げたぞ!」とあえて騒いで、警察署長らと車に飛び込みノクスを追う。だが今度はその警察署長こそがノクスの変装だった! トレは置き去りにされたが、別の車を駆ってさらに国境までノクスを追う。

ノクスはスウェーデンのモーターレーサーに変装し、国境を越えようともくろむ。だが、ついにトレは追いついており、検問でノクスのパスポートを見ているのがトレだった。「申告物はありませんか?」「何もありません! 急いでいるんです、列車に乗らないといけないのでね」「それで、あなたの傷はどうしたのです?」

トレの逆転である。パスポート写真には頬に大きな傷があるが、ノクスは変装でその傷をつけるのを忘れていたのだ。車を飛び降りて逃走しようとするノクス。ふたりは大格闘を展開する。

そこへモブージュの警察署長らが到着した。「ふたりに手錠を填めろ!」と署長。トレが訴える。「こいつの傷は見たのですか?」「それはきみが探偵だということにはならん!」「ではさらなる証拠をお見せします。こいつの靴の踵を回してごらんなさい」

探偵の指摘通り、そこには真珠やダイヤモンドが隠されていた! 「本当だ! しかしきみが共犯者ではないという証明にはならんぞ!」と署長。

ノクスがふたりの頭に拳を見舞う。賊は手錠のまま逃走し、ついにベルギー側へと逃げおおせた。それを見たトレはいう、「あと少しだったのに! だがついに宝石は見つけたぞ!」

探偵と盗賊がどんどん入れ替わり、どちらがどちらなのかわからなくなるというどたばた劇である。まさに『黄色い部屋の秘密』やアルセーヌ・ルパンの伝統の産物だ(『男の首』に似ているとは思わなかった)。稚拙な小編だが、それでも探偵ものを書くのだという作者の意気込みは感じられる。

ペンネーム時代のシムノンは明らかな書き飛ばしの小説も量産していたが、それでも何かのジャンルに初めて挑戦するときは、それなりに敬意を払って懸命に取り組もうとしていた様子がうかがえる。だからたとえ稚拙ではあってもこのような作品には好感を覚える。

タイトル中のinsaisissableは「捕まえられない」の意味で、ここでは「神出鬼没の」と訳してみた。シムノンはその後も La croisière invraisemblable「あり得べからざる航海」[とても信じられない航海](1931春執筆。《G・7》ものの一編で、後に L’énigme de la Marie-Galante「マリー・ガラント号の謎」と改題)や、メグレものでも L’improbable monsieur Owen「メグレと消えたオーエン氏」[本物かどうかわからないオーエン氏](1938)といった題名の作品を書いており、このような謎めいた語感の言葉が好きだったのだろう。

次はシムノン初のシリーズ探偵キャラクター、イーヴ・ジャリーが登場する『Chair de beauté』[美の肉体](Fayard, 1928)を読みたい。シムノンはこのジャリーという探偵に後年まで愛着を持っていたらしい、と先ほど書いた。ラカサン氏の解説記事で知ったのだが、後年の日記でシムノンはこの初期探偵を懐かしく回想しているのだ。他の初期キャラクターにはそのような言及はなく、異例のことであったらしい。『Quand j’étais vieux』[私が老いていたとき](1970)を作家のヘレン・ユースティスが英訳した『When I Was Old』から、1960年12月1日付の該当部分を引用する。

私はとても若かったころ、いくつもの人生を一度に生きたいと夢みていた。私のポピュラー小説で最初のヒーローのひとりはジャリーと呼ばれる男で、ときには本当に田舎の農夫、ときにはブルターニュ地方の本当の漁師、またあるときは世界を股にかけるパリの男だった。

私はこれ以上ないほどのことをやった。職業として漁師になり、農夫になり、騎手になり、船員やもろもろになった。私はキャラクターを創造していたのだが、ほとんど私は複数の人生を生きるのに近かったのだ。

どの作品も充実したものになった。自分は生きているという体験だった。自分自身に何かあったとき、私は自分のキャラクターを通して答を見つけ出していた。

[瀬名の試訳]

例によってグーグル翻訳で『美の肉体』を機械翻訳している作業中に気づいた。前回読んできた秘境冒険小説群に比べて長いのである。文章量では『海賊島』の2倍以上ある。

シムノンにとって『美の肉体』はファイヤール社の《Le livre populaireポピュラーブック》叢書から出した2冊目の書き下ろし長編だ(1冊目はその1ヵ月前に契約を交わしたジョルジュ・シム名義『Miss Baby』[ミス・ベイビー]1928)。『美の肉体』は後年に《ジョルジュ・シムノン稀覯作品集》全12冊の1冊として復刊されたが、このシリーズには6冊の恋愛・心理小説と6冊の秘境冒険小説がセレクトされており、改めて見ると秘境小説に比べて恋愛・心理小説の長編はどれもページ数が格段に多い。『美の肉体』は恋愛・心理小説の1冊として入っている。

そうか、前回取り上げた秘境冒険小説群はまだジャンル小説の範疇で、一般の「長編」になりきっていなかったのだ、と今回ようやくわかった次第である。当時シムノンは各叢書のフォーマットに合わせて文章量も厳密に管理していたのだろうが、ここへきてシムノンはついに「一般小説」へと足を踏み入れていたのだと、作業を通じて初めてわかった。『美の肉体』はシムノンにとって、本当の意味で最初期の一般長編小説なのだった。

グーグル翻訳の作業はラカサン編の『シムノン以前のシムノン』からおこなった。OCRが見事に働いて、ほとんど読み間違いもない。グーグル翻訳にかけたとき、かなりまともな英語が出てきたことに心底驚いた。原文が現代風に改められているわけでもないのに、いったいどこでこれだけの違いが出るのだろう。長いが、充実した読書となった。

『美の肉体』1928

劇場で大観衆の熱気のなか、激しいドラムに乗って18歳の黒人ダンサー・ナディアが踊る。2ヵ月前パリに現れた彼女は、いまや連日新聞を賑わせるほどの大スターになっていた。ふだんはレビューに出演し、深夜は少数の客を相手に高級キャバレー《モニコ》でダンスしている。

建築家を目指して上京していた25歳の青年ジョルジュ・マレは、レビューのナディアに心を奪われたのだった。劇場に通い詰め、幕間の機会を見つけて彼女に1行の手紙を渡した。「狂おしいほど愛しています。ジョルジュ」──そしてある日、ついに彼女がジョルジュのもとへやってきた。「そんなに私を愛している?」「狂っているかのように! あなたがぼくを愛してくれる可能性はありますか?」「さあ……たぶん……」「ぼくはあなたの肉体がほしいんじゃない、あなたの顔です。あなたの唇です。わかりますか? 愛しています!」「そうね、狂っている! そんな感じで私を愛して!」そしてナディアはいった。「もう《モニコ》に行かなきゃ。いっしょに来て! 愛してくれるなら来て──あなたのためにダンスする!」

そしてジョルジュは初めて《モニコ》に行き、さらにその夜はモンソー通りのナディアのホテルまで行くことができたのだ。

「入って……」ジョルジュは促されて部屋に入り、ナディアと長いキスを交わす。「狂ったようにといったわね」「そうです、それ以上です、ナディア……」気持ちが高まる。だがそのときドイツ人男性の来客があり、ナディアは別室でフォン・マンハイムというその男と面会した。どのような関係なのか、ジョルジュは気が気でない。ナディアは翌朝、ジョルジュの手をつかんでポルト・ド・ヴェルサイユの映画スタジオへと連れて行く。彼女の出演映画が撮影されているのだ。

その日からジョルジュは奇妙な付人役となった。ジゴロや愛人のようでもあり、実際に肌も重ねたが、すぐに愛人ではなく実際には奇妙な愛情の絆で結ばれた関係になった。ナディアはときおりドイツ人と面会をしており、何か秘密があるように思える。そんな折り、故郷のヌヴェールで父が亡くなったとの知らせを受け、ジョルジュはナディアに知らせる時間もなく帰郷する。パリで異国の女を抱いているとき父は死んだのだ。父は息子が立派な建築家になることを願っていたというのに……。死に際に会えなかったという悔恨の念を抱いたジョルジュは、いままでの熱狂を振り払い故郷で地道に建築家として仕事をしようと考える。

ジョルジュの母は小柄で、ずっと自分は若くして死ぬのだと思っていたような女性だった。妹のイヴェットは20歳で、とても美しく育っていた。故郷に腰を落ち着けようとした矢先、異国民弁務官のL. 53と名乗る警察官がやってくる。彼はナディアのことを調べており、ジョルジュにも探りを入れてきたのだ。ナディアはアフリカ出身のようだが身元が明らかでなく、ドイツ諜報部の長官と通じているようだという。それを聞いたジョルジュはナディアへ警戒を呼びかけるため、パリへと戻った。ナディアはL. 53が影から監視するなか、確かにフォン・マンハイムと会っている。さらに彼女は《モニコ》でオスカル・デュボワンという西アフリカの植民地統括者とも顔見知りだった。ジョルジュは緊張のなか、《モニコ》で激しく踊る半裸のナディアを見守る。

一方、ヌヴェールではジョルジュがパリへ戻った後、妹のイヴェットが奇妙な面接試験を受けた。イーヴ・ジャリーという作家が秘書を探しており、イヴェットはそれに合格したのである。ジャリーは35歳くらいのようだがもっと若く見える。彼は不思議な魅力を湛えた男だった。「ぼくは文筆家だが、きみの望むすべてのものなんだ。旅行家、探検家、考古学者……気まぐれなのさ! 今日はヌヴェールにいるが、明日はマダガスカルかパリかわからない……。完全に自由なんだよ! きみは秘書の経験はないようだね。でもぼくは単にオフィスで働く秘書は必要としていない。ぼくに上司はいない。きみは一日中働き詰めのこともあれば、一週間何もしないこともあるだろう……わかるかい?」「はい!」「これからはぼくと旅をしてくれ。きみはぼくのアシスタント、ただそれだけだ。きみは自由だ」

イヴェットはジャリーにすぐさま憧れを抱き、パリのサン=ルイ島のアパルトマンで働き始めた。ジャリーにはアルベールという使用人がおり、身の回りの世話は彼がやっている。イヴェットはジャリーの版元と連絡して高額の原稿料を受け取る仕事などを始めた。ジャリーはその金をエジプトの仮面の購入費に使っていた。ジャリーは連日レビューでパリを賑わせるナディアに強い興味を抱き、彼女に仮面を贈ったのだ。

ジャリーが《モニコ》に行った夜、事態は急変した。まさにそれはジョルジュが来ていた日であった。深夜、《モニコ》での踊りが終わってナディアは植民地統括者デュボワンの腕に抱かれつつ、もうひとりのターバンを巻いた黒人を連れてタクシーに乗り込もうとしていた。そこへ人影が現れ、ナディアを撃ったのだ。ターバンの黒人は負傷したナディアらを連れてホテルへと急いで向かう。現場を目撃していたジャリーは彼らを追い、翌日にかけて動向をうかがう。

何か事件が起こったのだということは秘書のイヴェットにもわかった。ジャリーからの指令を受けてスシェ通りの空き家を見張っていたイヴェットは、ジャリーがものすごい勢いで車を運転してくるのを見つける。それに乗り込んだイヴェットは、ハハ!と笑うジャリーから事情を聞いた。ジャリーはその空き家でドイツ人スパイとターバンの男を見たのだ。ターバンの男はアジェという名で、彼らは謎めいた荷物を持っている。「盗みはしなかったさ! イヴェット、きみはぼくを信じるかい?」高速で車を走らせるジャリーに、イヴェットは怖れと希望を抱く。

ナディアを撃ったのはジョルジュだった。彼は謎の男たちへの嫉妬から思わずそのような強行に出たのだが、すぐに後悔し、ナディアに懺悔していた。

ジョルジュは映画会社の社長に建築家としての将来性を見出され、ナディアの出演映画『西暦2000年』での未来の都市デザインを任される。ジョルジュはこの大仕事に奮い立った。人々の期待に応えようと思った。ナディアはセレブであり、多くの面会客がある。あのフォン・マンハイムとも会議が増えている。弁務官のL. 53はいまなおナディアを見張っており、「何かあったら情報をくれ」とジョルジュに話しかけてくる。

ナディアは自分を愛人とは見ていない。ジョルジュは自分が独り立ちするときが来たのだろうかと思い、再び故郷に戻り、母と会った。妹がパリで作家の秘書をやっていることを初めて知ったが、まだパリで会ったことはない。もやもやとした気持ちを抱えてパリへ戻ると、ナディアが姿を消していた。あのフォン・マンハイムも、ターバン姿のアジェも消えている。L. 53がやって来て告げる、「きみは恋に落ちているのだね。こういうケースはたくさん見てきたよ……。聞きたまえ、ナディアはこれまで何千人も殺してきた女なのかもしれない。彼女はいま西アフリカのナイジェリアにいる。金は持っているか? きみは映画会社から前金を受け取って、3時間後のボルドー行き列車に乗るんだ。誰にもしゃべるな。そこから船でラゴスへ向かえ」

ナディアはアジェと共にアフリカ内陸部へと向かっているのだった。ジョルジュはひとり、ナディアを追う。大いなる旅が始まる。ラゴスからカノへ。列車で仏領西アフリカの境へ。だがそこでトゥアレグ族の伝統的衣装を身につけた男たちに囚われ、彼らとさらに馬でアフリカの深部へと進むことになる。

ついにジョルジュはトゥアレグ族のキャンプでナディアと再会を果たした。アジェは彼女の兄であった。しかし彼は己の高貴な血を思うあまり、自由のためにドイツ資金で蜂起を画策する部族長だったのだ。アジェはパリで妹をダンサーに仕立て上げることにより、ドイツ諜報部を惹きつけて資金調達を図っていたのである。ナディアに自由はなかったのだ。

一方、ジャリーとイヴェットはやはりアフリカ大陸に足を踏み入れていた。彼らはドイツ人フォン・マンハイム、別名ルドルフ・ハンネマンを追っていたのである。カイロからスーダン北西部エル=ファーシル、さらにチャドのワダイ……。ふたりは途中から旅の夫婦を装い、ハンネマンと行動を共にすることができた。ジャリーはイヴェットに説明する。ナディアはベルベル人系の遊牧民トゥアレグ族のひとりで、この部族はかねてよりフランスの植民地支配に抗ってきた。その謀反資金調達係がドイツ人のハンネマンであり、また当地の統括者がキャバレー《モニコ》にいたオスカル・デュボワンであるのだと。ふたりはチャドとナイジェリアの間にあるチャド湖の先、ニジェール内部のディベラという町まで行き着く。そこには統括者デュボワンの姿があった。

ナディアは兄に命じられて、統括者デュボワンを懐柔するためにこっそりとディベラへ行き、デュボワンに抱かれていた。そのことを知ったジャリーは狂ったように馬に乗ってキャンプを飛び出す。途中で彼が出会ったのはジャリーだった! ふたりは揃ってディベラへ行き、デュボワンとナディアの様子を探ろうとするが、混乱が生じてジョルジュは捕虜になってしまった。

地下牢でジョルジュはナディアと面会し、「抱かれたなど嘘ではないといってくれ」と懇願したが、ナディアは嘘ではないというばかりでなく、衝撃の告白をする。「私はまたデュボワンと一夜を共にしたわ、パリでそうしたように……。あなたに撃たれた夜も、私は彼といっしょだったの」ジョルジュはそれを聞いてむなしく笑い、己を見失いかける。

ジャリーはデュボワンがドイツとも通じていると考え、そこでハンネマンの荷を盗み、デュボワンと心理戦を繰り広げる。そんなボスの行動をイヴェットははらはらしながら見る。ジャリーは明らかにナディアの美しさに関心を抱き、そこに潜む真実に迫ろうとしているのだった。

何かが起こる、ドラマの応酬が始まる……そんな緊迫した雰囲気を感じるイヴェットは、深夜に悲鳴を聞いて起き上がった。誰かがナディアを連れ去ったのだ。そしてジョルジュが撃たれて意識不明の重体に陥っていた!

ジャリーの姿がない。まさか、ジャリーが兄を負傷させてナディアを連れ去ったのか。イヴェットは兄を懸命に看護し、商隊に加わり、病院のあるトリポリまで兄を連れて行こうとする。彼女にとって長い冒険の旅が終わろうとしていた。ついにジョルジュが目を開ける……。

いったい何が起こっていたのか? ジャリーとナディアはどこへ消えたのか? パリでジョルジュを待ち受けていたこととは? そして兄妹は故郷の地に戻り、そこに真実の愛を見る。

読み終わった瞬間、拳を振り上げて心のなかで叫んでいた。やったぞ、ついにペンネーム時代の傑作に出会えた! こういう小説が読みたかったんだ!

まず読んで驚いたのは、これがシムノン自身とジョセフィン・ベイカーをモデルにした小説であったことだ! 彗星のように現れて連日パリの観衆を虜にする黒人ダンサーのナディアとは、ジョセフィン・ベイカーそのものではないか。第一部はジョルジュの視点で物語が進む。狂おしいほどナディアに恋い焦がれ、たった1行の手紙を渡すことでスターから声を掛けられ、一般の青年としては夢のような一夜を過ごしつつも、セレブである彼女に群がる男たちへの嫉妬を抑えることができない。異国の女を抱いているとき父親は故郷で亡くなってしまう。この瑞々しく切ない青春の描写は、シムノンがジョセフィン・ベイカーと過ごした信じがたい日々の体験そのままなのではないだろうか。セックスもしたがすぐにナディアはジョルジュのことを愛人と見なさなくなる。それでもふたりの奇妙な共同関係は続く。これもシムノンとベイカーの関係そのままだったのではないだろうか。本作が書かれたのは1927年のはずで、この年にはジョセフィン・ベイカー主演のサイレント映画『熱帯のシレーヌ』が公開されている。シムノンが本作で描いているのは、まさに『熱帯のシレーヌ』撮影時の舞台裏ではないだろうか。

確かに実生活でシムノンは遊びまくっていたかもしれない。しかし本作における登場人物のジョルジュは、ときに嫉妬に駆られたり自暴自棄になったりするものの、若者らしい一途さで懸命に生き抜こうとする繊細で魅力的な青年だ。このジョルジュには読者も心を重ねたくなる。だが作中のジョルジュは決して表面的なシムノンの似姿でないことも素晴らしい。彼は成功の可能性を秘めた建築家の卵であり、2000年の未来都市をデザインするという、誰もなし得ない大役に挑む。同年公開の映画『メトロポリス』(1927)のようではないか。シムノンの小説でこのような未来的描写が登場するのを見たのは初めてで驚いたが、この設定はジョルジュの持つ輝かしい未来をうまく象徴して、青春小説としての側面を際立たせている。思い出してほしい、この小説が書かれたのは1927年で、西暦2000年は73年先だ。そして作者のジョルジュ・シムもまた、可能性は持っているが決してまだ世界に認められた作家ではなかった。

シムノンはこの1927年のうちにジョセフィン・ベイカーとの関係に終止符を打っているのだが、本作には彼女との青春時代が封じ込められているかのようだ。ジョセフィン・ベイカーの研究者や熱心なファンにも本作は決して読み逃せない貴重な資料となるはずだが、それだけではない。本作ではシムノンが主要登場人物のひとりひとりへと深く入り込み、共鳴してゆく過程がはっきりと読み取れて、後年のメグレものを思わせるシンパシーのあり方がすでに発揮されていることには目を瞠らされる。

後年の日記『私が老いていたとき』で、若いころ自分は小説を書くときキャラクターに成り代わって生きているかのようだったと述べている。試訳では省いたが後の作品『離愁』(1961)も同様だったと続けて書いており、これがシムノンのスタイルであったことがわかる。

本作を読み進めれば、まさにシムノンが複数の人生をヴィヴィッドに生きた小説だったのだということがわかる。物語の冒頭でジョルジュ・マレが登場する。黒人ダンサーに狂おしいほどの愛を捧げる青年と、作者シムノンは同化している。第二部に入ってL. 53が登場すると、今度はそこにシムノンの気持ちは入り込みかける。続いてジョルジュの妹イヴェットが物語を牽引する番になるとイヴェットに同化し、さらにイーヴ・ジャリーが物語の謎に迫り始めた時点で、作者シムノンは探偵冒険家ジャリーそのものになる。ジョルジュ・マレが等身大のシムノンなら、作家で冒険家であるジャリーは彼の理想の姿である。物語上の焦点は次々と変わってゆくものの、つねにシムノンはその瞬間に中心で動いているキャラクターと心を重ねている。そのときシムノンの筆は生気を湛え、小説の魅力を発している。

これまで読んできた中編の恋愛小説や秘境冒険小説には見られなかった躍動感だ。いままで読んできたペンネーム時代のシムノンは頭でストーリーラインをつくっているだけで、登場人物はどれも記号だった。しかし本作は違う。作者シムノンが入り込んでいる。

厳密にいえばすべての場面が魅力的であるわけではない。物語を進行させるために説明的になる部分があり、そうしたときシムノンの心は登場人物からいったん離れて俯瞰的になるため、たちまち文章は生気を失い、平たくなってしまう。あえて登場人物の本心を書かずに奇妙な行動をさせて謎を引っ張ろうとする部分があり、そうしたところもプロットを重視しようとするあまり、かえって小説としての生命力を手放す結果となっている。物語の終盤で肝心の主役級の人物が意識不明というパターンもこれまで通りだ。しかし全体として見れば魅力の方がはるかに勝るのだ。本作にはペンネーム時代のシムノンの繊細な感傷、遠き秘境への夢と憧れ、理想を歌い上げる愛と美の歓び、まさにすべての要素がある! 何よりルルーやルブランの伝統を受け継いでいるのが嬉しいではないか。

L. 53はルールタビーユのようである。イーヴ・ジャリーはアルセーヌ・ルパンの影響下にある。本作ではどちらもシムノンの分身なのだ。ルブランは最大の長編『虎の牙』でルパンをアフリカの大地に立たせた。本作は『虎の牙』の素晴らしい興奮を継承しているといえないだろうか。

本作『美の肉体』の後、シムノンはイーヴ・ジャリーの冒険譚をさらに3作発表した。リストを掲げる。

- Georges Sim, La femme qui tue, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1928/1/15契約)[殺された女](「殺しの女」の方が正しいかも)

- Christian Brulls, L’amant sans nom, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1928/7/15契約)[名もなき愛人]

- Georges Sim, La fiancée aux mains de glace, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1928/10/15契約)[氷の手を持つ婚約者]

2作目の『殺された女』はオリエント急行で起こる事件を扱っているのだそうだ。3作目の『名もなき愛人』でシムノンはジャリーの若き日を描く。25歳のジャリーが登場するのだという。このとき作者シムノン自身もまた25歳であり、ジャリーはシムノンの分身となっただろう。そして4作目の『氷の手を持つ婚約者』でジャリーは冒険を終えた後、田舎で幸福な結婚生活を送って幕を閉じるのだそうだ。ここにもルパンの影がある。

ルブランは『虎の牙』のラストにこれ以上ないというほど幸福な後日談を用意した。ルパンは田舎に落ち着き、ルピナスの花を愛でながら、最愛の女性と残りの人生を過ごすのである。『虎の牙』こそルパン譚の最終話であり、それ以降の物語は付属物だとさえ思えるほどだ。ルパンと同じように幸福なラストが、イーヴ・ジャリーの冒険譚の後にも待っているらしい。本作『美の肉体』の最終ページにもすでにそうした幸福は描かれている。絵に描いたようなハッピーエンドも、このようにいきいきとした物語ならばそうであってほしいと読者は願うものだ。そこに辿り着きたいと願うのである。

本作はいつか邦訳が出てほしい。いまでも読む価値のある作品だと思う。ジョルジュ・シムノンという作家を読むとき本作の存在は絶対に無視できないと思うからだ。そして本作を読んだなら、きっとあなたもシムノンという作家が好きになると思うのである。

続いて取り上げるのはジョルジュ・シム名義の短編「L. 53」(1929)だ。イーヴ・ジャリーからメグレへと至る次の一歩を見よう。『美の肉体』に名前の出たL. 53が、改めて探偵役として読者の前に姿を現す一編である。長島良三氏による邦訳がある。

「“ムッシュー五十三番”と呼ばれる刑事」1929

雨の降る10月深夜、「わたし」は司法警察局のジョゼフ・ブーリーヌ刑事と共に、セーヌ川沿いのアパルトマンを見張っている。ここに住むロシア人モロゾフが殺されるだろうという犯行予告があったのだ。ジョゼフ・ブーリーヌは明るい大きな目を持つ敏腕若手刑事で、L. 53と呼ばれている。他にもふたりの刑事が見張りについており、誰も侵入はできないはずだ。深夜のためわたしはついうとうとしてしまう。眠っていたのはちょうど7分間だった。夜が明け、犯行は不首尾に終わったと思われた。しかし住居に入るとモロゾフは胸に銃弾を食らって死亡していたのである。

われわれ以外の足跡は見当たらない。現場からはピストルも消え失せている。まだ犯人は建物に潜んでいるのではないか。排煙管は1階の食堂へと続いており、もしそこに隠れているならこちらの会話も筒抜けだ。犯人は食堂の暖炉あたりに隠れているのか。しかし食堂へ下りてわれわれは失望した。どこにも人の隠れる場所はない。

モロゾフは反革命組織に所属する元将軍だった。これは政治的な殺人か。彼には娘がいたが、その行方はわからない。

わたしの頭に疑念が浮かぶ。自分は7分間眠っていた。もしかするとその7分間で、ブーリーヌ刑事はモロゾフを撃って戻ってきたのではないだろうか?

新聞は事件のことを書き立てるが、1ヵ月経っても解決の気配はない。わたしが司法警察局に赴くと、すでにブーリーヌは退職していた! なぜだろう? わたしは真相を求めて彼の居場所へと向かう……。

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5509207k/f5.item

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5509211g/f9.item

長島良三氏の訳文だと、ここに出てくる話者は「シムノン」と呼びかけられているものの、原文での呼びかけは筆名通りの「シム」である。長島氏が現代日本の読者を慮って改変したのだろう。

L. 53はいくらか設定を変えて私たちの前に登場した。ジョゼフ・ブーリーヌという名が与えられ、外観や雰囲気もルルー『黄色い部屋の秘密』のジョゼフ・ルールタビーユにより近くなった。『美の肉体』の時点でL. 53という名前の由来は明示的でなかったように思うが、ラカサン氏の解説記事に拠ればイル=ド=フランス地域サン=トゥアンにほど近いエピネット通り53番地に住まいがあるからであるらしい。長島訳に「“ムッシュー五十三番”というのは、司法警察局の電話交換手がつなぐ彼の内線が五十三番なので、みんなは愛情のこもった皮肉で、彼のことを“ムッシュー五十三番”刑事と呼ぶのだ。

という一文がある(p.170)。しかしこの文章はシムノンの原文に存在せず、L. 53の名前の由来は書かれていない。別の登場作でこのような設定が出てくるのかもしれないが、長島氏がわかりやすさを狙って創作した可能性もある。

L. 53は後にもう一編、ジョルジュ・シム名義の『Le document violet』[紫の文書]にも登場した(瀬名は未読)。《少年画報La jeunesse illustrée》の1930年連載作品で、媒体に合わせてジュヴナイルの探偵役になっているとラカサン氏は指摘している。

本作のL. 53がルールタビーユに近づいたのは、これが密室ものだからかもしれない。ルルーの『黄色い部屋の秘密』はコナン・ドイルの「まだらの紐」に言及し、それに対抗意識を燃やした密室ものだった。

本作のタネは先行作に出てくる有名なものであり、ウェブ検索すればもともとそのトリックが実際の事件をヒントにしたものだったこともわかる。シムノンは後にメグレものの『死んだギャレ氏』でこの手法を可能性のひとつとして検討しているが、なんとここではそのまま使っていたことになる。「この巧妙な方法を使ったのは、なにも(その人物)が初めてではない」という台詞さえ出てくる。

ただし本作はトリックの後に披露される別のサプライズが主眼であり、そちらはたぶんシムノンのオリジナルだと思うのだが、どうだろうか。サプライズはふたつある。なぜL. 53は事件の真相に気づいていながら解決しなかったのか。そしてL. 53の身の処し方である。本作と近い時期に書かれた犯罪コントの連作『13の秘密』(1928-1929冬執筆)を読むと、密室という状況だけでなくこれらのサプライズの手法も変奏して使われているのがわかる。お気に入りの展開だったのだろう。なかでも「クロワ=ルウスの一軒家」はそうした変奏がうまく効いた一編といえる。

連作『13の秘密』の探偵役はジョゼフ・ルボルニュといい、ここでもルールタビーユの影が見られた。しかしルボルニュというキャラクターはこの連作ひとつで途絶える。L. 53は次の探偵役《G・7》へと変遷していった。まるで生命進化の系統樹を見ているかのようだ。「“ムッシュー五十三番”と呼ばれる刑事」は後に中編「将軍暁に死す」La nuit des sept minutes[七分間の夜](1930/6ないし1931/5頃執筆)へと改稿された。このときの探偵役が《G・7》(ジー・セットと読む)で、犯罪コントの連作『ダンケルクの悲劇』[原題:13の謎](1933、ただし1929春執筆)に初お目見えする主人公が抜擢されたのである。《G・7》とは自動車のブランド名にちなんでいる。

シムノンはメグレシリーズを書き始めてからペンネームの仕事をほとんど整理してしまうのだが、唯一メグレ開始後も書いた探偵が《G・7》だった。《G・7》を主役とする『イトヴィル村の狂女』(1931)は写真をふんだんに挿入した実録風の企画出版物で、すでにメグレの最初の2冊『死んだギャレ氏』『サン・フォリアン寺院の首吊人』が出版されていた1931年初夏に書かれた。

出版社側はさらに《G・7》シリーズを続けるつもりがあったようで、シムノンもそれに応じてか「消失三人女」「将軍暁に死す」「マリー・ガラント号の謎」の3作を同時期に書いていた(ないしはストック原稿を手直ししていた)。結局、企画は『イトヴィル村の狂女』1冊で中絶してしまうのだが、他の3作は1933年に新聞紙上での発表に至り、1938年に中編集『Les sept minutes』[七分間]としてまとまっている。ルールタビーユの系譜はシムノンの本名名義の作品として残ったのである。

次に読むのは、ソンセット刑事が登場するジョルジュ・シム名義『Le château des sables rouges』[赤い砂の城](Tallandier, 1933)だ。出版年にご注目いただきたい。なんと1933年。メグレシリーズの刊行が始まったのは1931年2月であり、1933年といえばすでにメグレ第一期の大部分が刊行済みで、18作目の『第1号水門』(1933)刊行のころに当たる。

しかしシムノンはメグレの成功後もペンネーム作品をあれこれ書いていたわけではない。ミシェル・ルモアヌ氏の研究書『シムノン黎明期の輝き』は執筆順にペンネーム作品が並んでいるのだが、メグレシリーズの刊行が始まる1931年で、すっぱりと作品紹介は終わっている。つまりシムノンはメグレの刊行開始と前後してペンネームでの活動をやめたのだが、それでもすでに書き終えていた原稿はペンネームのまま出版させるのに任せていたようなのだ。本書『赤い砂の城』も執筆は1929年末、つまりシムノンが《オストロゴス号》でオランダのスタフォーレンに滞在していたころに書かれたものだという。3年経ってようやく刊行されたわけだが、このように 1931年以降も出版されたペンネーム作品は、どれもメグレ刊行以前のストック原稿であったらしい。

メグレシリーズの成功がこれらの原稿の出版を後押ししたと考えられる。例えば本作『赤い砂の城』はタランディエ社の《Criminels et policiers犯罪と探偵》叢書から刊行された。シムノンは1933年にこの叢書から3冊出している。どれも表紙にRoman-Reportage[ルポルタージュ長編]と銘打たれており、物語中の一場面を再現した白黒の犯罪実録風加工写真が用いられている。ファイヤール社のメグレシリーズ第一期と非常によく似たデザインなのである。同じ写真スタジオが担当していたのではないかと思われるほどだ。

(詳しく調べていないので確証は持てないが、当時の雑誌《見るVu》で活躍していた写真家が関わっていたのではないか。著名な女性写真家ジェルメーヌ・クリュル Germaine Krullもそこに加わっていたと思われる。彼女はシムノンと『イトヴィル村の狂女』などでコラボレートしている)

タランディエ社《犯罪と探偵》叢書から出た他の2冊は次の通り。いずれも1929-1930年に書かれている。

- Georges Sim, La femme rousse, Tallandier, 1933(1929末執筆)[赤毛の女]

- Georges Sim, Deuxième bureau, Tallandier, 1933(《リックとラック Ric et Rac》1929/10/26号-1930/1/4号)[参謀本部第二局]

なぜここで『赤い砂の城』を読むかというと、後年にシムノンが「ほとんど本名名義で出版してもよかった」とラカサン氏に語った逸話が残っているからだ。ラカサン氏もその完成度を高く評価し、自身の編著に再録している。

さらに指摘したい事実がある。オランダのディック・ブルーナが若いころに父の経営する出版社で多くの装幀を手掛けていたことは本連載でも紹介したが、そのブラックベア叢書の記念すべき通巻1000冊目(1966)に、なんとこの『赤い砂の城』が選ばれているのだ。表と裏の両側から読める特製仕立てで、『メグレと賭博師の死』(1967)との合本だ。書籍の中央部分には作家シムノンの紹介記事があり、船旅をしていた時期の写真も掲載されている。こんな体裁のブラックベア叢書はおそらくこれ1冊きりだ。そしてこれはブラックベア叢書がシムノンのペンネーム時代の作品を翻訳紹介した、ただひとつのケースなのである。

読み始めて「なるほど、そうか」とわかった。本作の舞台はオランダなのだ!

『赤い砂の城』1933

パリからオランダのアムステルダムへと向かう列車に、厚いコートを着込んでパイプを吹かす男が乗っている。銘柄は「Corporal」だ。彼は列車を乗り換え、フローニンゲンへと向かう。極寒の1929年1月。ゾイデル海は凍りついて、船はまったく動けないという。男はさらにおもちゃのような小列車に乗って、スロフテレンから3キロほどにあるローデザンド Roodezand という小村落に降り立った。16世紀か17世紀に森のなかに城が建ったが、特徴といえばその程度で、地面を掘り返すと赤い砂が出てくる土地だ。

気温はマイナス30度。駅を出ても2、3の家と木々が見えるだけだ。男はスーツケースを持って雪景色のなかを歩き、宿屋に入った。宿主にフランス語は通じない。こんな村には観光客もめったに来ないのだ! しかし2日前からの先客がひとりいた。彼は25歳から30歳程度の、細身で背の高いメランコリックな若者だ。ロンドン仕立ての3つボタンジャケットを着ている。彼の名はハリー・モウワー、やはりパイプを吸う英国秘密情報部の男だった。

パリからやって来たのはフランス参謀本部第二局 Deuxième bureau の刑事107──通称ソンセットであった。107をフランス読みするとcent sept=ソン・セットなのである。仏英のふたりは最近消息を絶ったふたりの放射線科学者の行方を追ってローデザンドに辿り着いたのだ。仏科学者が招聘先のフローニンゲン大学からトン単位のラジウムと共に消え、その直後に殺人光線を扱う英科学者の行方もわからなくなったのである。いずれも次の世界大戦の引き金になりかねない。最後の目撃情報に拠れば、両者ともフローニンゲン大学の言語学教授を兼ねるローデザンド候ヴォン・デクストラ伯爵といっしょだったという。そこで仏英のふたりが派遣されたのである。

ローデザンドとは「赤い砂」の意味だ。城には伯爵の他、執事のカールとその娘ベーチェが住んでいるという。宿屋を運営しているのはペープカンプ夫妻。さらに近くには老いた農夫婦が暮らしている。そして伯爵には20歳に満たない若い娘エリナがおり、ふだんはフローニンゲン大学の学生で叔母と共に当地で暮らしているが、ときおり帰郷するという。ソンセットとモウワーは夜に宿を抜け出して城へと向かった。運河は凍りついており、スケートが必要だ。見張っていると一台の車が到着し、伯爵の娘エリナが出てきた。しかし彼女は氷の穴に落ち込んでしまう。ソンセットが助け出し、彼は図らずも城へと足を踏み入れることになった。

場内は奇妙な雰囲気だった。娘のエリナは芝居のようにはつらつと振る舞うが、フリージア人の血を継ぐ老伯爵は溜息が多く、執事はほとんど何もしゃべらず、18歳に満たないその娘ベーチェはいつも笑っているばかりで、彼女は耳も聞こえず口もきけないらしい。エリナはソンセットに城で滞在するよう勧め、その夜彼は用意された寝室に泊まることになった。

粗末で痛ましい雰囲気の夕食を終え、ソンセットは寝室に入る。だがその夜、彼は気配を察して扉の隙間から廊下をうかがった。誰かの奇妙な息づかいが聞こえる。闇のなかでソンセットを監視していたのは執事のカールだった。しばらくしてソンセットがそっと居間へと降りてゆくと、そこでは伯爵が執事を相手に『黙示録』をオランダ語で朗読している。彼らに気づかれてソンセットは観念して姿を見せ、「エリナ嬢はいないのですか?」と尋ねる。彼女はもうフローニンゲンへ戻ってしまったという。ではすでに城のなかは3人だけなのか! 窓は霜で覆われ、まるで水族館のなかのようだ。囚人になった気分である。

オランダはプロテスタント(新教)の国であり、フランスからやって来たソンセットには馴染めない。翌日ソンセットはいったん宿に戻り、外を見回っていたモウワーと情報交換する。8人の旅行者が密かにこの小村にやって来ていたという。それは何を意味するのか?

食事では水の入ったピッチャーも出てこない。そんなことも異和感の対象となる。ソンセットは再び城へ戻り、奇妙な時間を過ごす。棚にモンテーニュの『エセー』などと並んで『黙示録』がある。オランダ語が読めたなら! だが12歳のころは後にこんな状況がやって来ると誰が予想できるだろう!

夜になり、また廊下から息づかいが聞こえてきた! 寝室内は冷蔵庫のように冷たい。ソンセットは部屋に置いていた自分のリボルバーから銃弾が抜かれていたことに気づく。彼は暗い廊下を進み、執事を追う。黙示録の朗読が聞こえる……。これは放射線科学者らの失踪とどんな関係があるのか? そしてソンセットは城の地下で、8人のオランダ人が『黙示録』を持つ伯爵の周りに集まり、賛美歌をうたっているのを目撃する。オランダ語の意味はわからない。まるで森の奥深くで繰り広げられる黒人の秘祭のようではないか。彼らの口から失踪したふたりの科学者の名が出る。彼らは8人の審判なのか。

だがソンセットはそこで逆に発見され、伯爵によって暗い小部屋に監禁されてしまった。飢えと寒さでとても耐え切れない。だが時間もわからなくなったころ、ようやく英国人情報部のモウワーに救出された。なんと48時間も彼は囚われていたのだ。

ソンセットは宿に戻り、眠り込む。目覚めたとき、彼は宿にオランダ人の大男がいることに気づいた。男はあの賛美歌を歌っていたひとりだ。

ソンセットは城へ向かった。執事の娘ベーチェの首元に金のメダルがかかっていることに気づく。それを取り上げると、そこには失踪した科学者の名があった。放射線の研究業績を讃えたものだ。だがベーチェからは何も聞き出せない。

伯爵の娘が再び帰郷してくる。ソンセットは面会の約束を取りつけ、さらに城内の探索を申し出た。彼女は放射線科学者の話題をはぐらかす。黙示録についても明快な返事は得られない。ソンセットはついに城内で血のついたハンカチを発見する。また庭の石像の首無し女に積雪の乱れがあることを見て取った。

宿に戻るとモウワーの姿がない。夕刻に戻ってきた彼は腕に被弾していた! 彼もまた首無し女の石像に注目し、その台座を調べていたところ、あの大男に襲われたのだという。もうゲームは終わりだ! 決着をつけなくては!

だがその夜、ソンセットは宿主の声に起こされた。窓の外で空が赤く染まっている。城が燃えているのだ! 黙示録の謎を呑み込んだまま、赤い砂の城は崩壊しようとしているのだろうか?

おお、これはもう初期メグレの筆致そのものではないか!

凍てつくようなオランダの小村。研究家らの近年の考察に拠れば、これはシムノンがオランダで本作を執筆したと思われる1929-1930年の冬、船が動かせないほどの記録的な寒さであったことが反映されているのだという。ローデザンドという小村は架空の場所のようだが、3キロ圏内と書かれたスロフテレンは実在し、ここは後にメグレ警視の像が立つ港町デルフザイルからすぐ近くだ。

ソンセット刑事は1929年刊行のクリスチャン・ブリュル名義『Captain S.O.S.』[キャプテンSOS](1929/7/30契約)以来、5作の長中編と後述の連作コントに登場した。所属の記述は作品によって微妙に変化するようだが、本作では司法警察局所属ではなくフランス諜報部の参謀本部第二局となっている(ただし第一局と書かれる箇所もある)。当初はタヒチにも遠征し、イーヴ・ジャリーやL. 53に近い人物だったらしい。だが本作では落ち着いた印象で、ずっとメグレの雰囲気が濃厚になってきている。

ソンセットが本名ではなく107という番号由来の通称であるのは、やはり先に紹介したL. 53やシムノンの別の探偵役《G・7》との類似性を感じさせる。《G・7》初登場の連作『ダンケルクの悲劇』は1929年春に書かれ、《探偵》誌に1929/9/12号から12/19号まで連載された。これとほぼ同時期、《リックとラック》紙に1929/5/18号から1930/2/15号までソンセット刑事が主人公の連作犯罪コントも連載されている(当時は書籍化されなかった)。私は未読だが《G・7》ものの連作と似た感じの作品だったらしい。《G・7》はどちらかというとイーヴ・ジャリーや L. 53 の系譜に近いキャラクターなのだが、ソンセットはその系譜を掠めつつも、メグレと交差する要素を備えた探偵役だったのである。

そして内容を見ていただきたい。ソンセットの本来の仕事は司法警察局のそれとやや異なるはずだが、それでも本作では随所でメグレの振る舞いを彷彿させる。雪に閉ざされたオランダの古城という舞台は、イーヴ・ジャリーものの一編『殺された女』にも登場するらしいが、メグレ読者なら架空の古城を舞台にした『サン・フィアクル殺人事件』を思い出すだろう。そして何より異郷小説としての『オランダの犯罪』を想起せずにはいられないはずだ! 本作ではあたかもヴードゥーの秘祭のような連想さえ文中で仄めかしつつ、しかし「秘境」ではなく「異郷」としてのオランダを描いている。言葉も通じず、宗教観も違う「異郷」の地に彷徨い込んだフランス人捜査官。この作品の犯罪動機には、オランダ北部を含む沿岸フリースラント地方の歴史が深く関わってくる。作中には要所要所でオランダ語が挿入される。ソンセットはずっとジンを飲んでいるが、Verguniig(酒類販売許可証)やVerlof(飲酒お断り)といったオランダ語につい反応してしまうあたりは実にシムノンらしい描写だ。

メグレものの『オランダの犯罪』にはベーチェという娘が登場した。グローニンゲン(フローニンゲン)やフリーズランド(フリースラント)への言及もあった。兵学校生徒コリュネリウス=通称コル、地元警察官ペイペカンプ(ペープカンプ)も名前はそのままだ。

さらに指摘しておくべき類似がある。本作で賛美歌をうたう8人のオランダ人は、後半で「黙示録の同志」と呼ばれる集団だと明らかにされるのだが、メグレ読者ならあっと声を上げるはずだ。『サン・フォリアン寺院の首吊人』に登場する青春集団と同じ名称なのである。このように本作『赤い砂の城』は、まっすぐ後のメグレ第一期へと繋がっている。

これまで読んできたシムノンのペンネーム作品は、とにかくストーリーを進めることに主眼が置かれ、余韻や情景描写などに意識が払われることはあまりなかった。だが本作は実に抑制された展開が続く。むしろ何も起こらないといっていいほどだが、一方でソンセットの内面は地の文によって頻繁に「!」つきで綴られてゆく。これもメグレ第一期に特徴的な筆致だ。事件に謎があるのかどうかさえ判然としない。事件は自己崩壊するかのように自然と解決し、探偵役は一見何もしていない。この展開はメグレ第一期の『港の酒場で』『紺碧海岸のメグレ』にきわめて近い。

研究家のラカサン氏が本作を称賛するのも納得できる。メグレ第一期におけるいくつかの傑作に並ぶとまではいわない。しかしメグレシリーズの愛読者には思わぬ贈りものとなり得る作品なのだ。本作はいまの時代に邦訳出版されてもメグレファンに歓迎されるのではないか。メグレシリーズの番外編と捉えてもまったく差し支えないほどなのである。

ペンネーム時代からメグレへの重要なミッシングリンクを、ついに今回紹介することができた。いつか邦訳が出ることを願い、あらすじではあえて後半の展開に詳しく触れなかった。その未来に本作を存分に堪能していただければと思っている。

異例ではあるが、今回の初期探偵小説編はもう1回続けたい。ずっと前から読みたいと思っていた作品が残っているのである。

それは【写真1】にも掲げたジョルジュ・シム名義『Katia, acrobate』(Fayard, 1931)だ。ペンネーム時代のシムノン最長の長編といわれている。タイトルを素直に試訳するなら[曲芸師カティア]だが、モーリス・ルブランの伝統がもしここに宿っているなら[綱渡りのカティア]と訳したいところだ。果たしてそのような物語なのか、あるいはまったく違うのか、実際に読んで確かめたいのである。

【ジョルジュ・シムノン情報】

▼1966年9月3日にオランダのデルフザイルでメグレ像が設置されてから、今年で50年を迎えた。当時は作者シムノンの他に各国のメグレ俳優が現地に結集した。ルパート・デイヴィス(英)、ハインツ・リューマン(独)、ジーノ・セルヴィ(伊)、ヤン・トイリングス Jan Teulings(蘭)。ウェブ上には当時の記念写真がある。ヤン・トイリングスはメグレ俳優として著名であったが、そのドラマ映像はいまも市販されておらず全貌がつかみにくいのは残念である。

▼2016年10月から舞台上演されるシムノン原作『The Red Barn』の脚本が、10月に書籍化されるようだ。

▼ペンギンクラシックスから、メグレものではないノンシリーズ長編(硬質長編小説=ロマン・デュール)の新英訳が2冊刊行される。『The Man Who Watched the Trains Go By』(汽車を見送る男)と『The Snow was Dirty』(雪は汚れていた)で、どちらも2016年11月3日刊行予定。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■近刊■

■最新刊■

■瀬名秀明氏推薦!■