▼収録作 邦題は春秋社版より

▼他の邦訳

|

英語の Secret は「秘密」、Mystery は「謎」と訳すのが世界の真理なのだと、子どものころ心に刷り込まれた。私のミステリー観はほとんどこれに尽きる。

エラリー・クイーン国名シリーズは創元推理文庫版の「謎」のタイトルの方がより本格っぽく、後発のハヤカワ・ミステリ文庫版の「秘密」は何かしっくりこない。そういう少年時代だった。12歳のとき親の仕事の都合でアメリカにいたのだが、当時原書で読んでいたロバート・アーサーの《カリフォルニア少年探偵団 Alfred Hitchcock and the Three Investigators》シリーズは、タイトルに Secretと Mysteryが使われている。律儀に『The Secret of Terror Castle』は『恐怖の城の秘密』、『The Mystery of the Stuttering Parrot』は『どもるオウムの謎』と使い分けていた。

だが最近は国名シリーズも「秘密」と堂々と名乗る翻訳が普及してきて、しかも自分自身その翻訳も楽しく読んだりしているので、私のミステリー観は大きく揺らいでいるわけである。

であるから前回の『Les 13 mystères』が『13の秘密』であることは本来なら深遠な問題を孕んでいるのだが、まあ世のなかにはそういうこともあると納得してきた。いいか、Mysteryと Enigmaを並べてみろ、Mysteryを「秘密」、Enigmaを「謎」とする以外にどうすればいいのだ? 確かにその通りだと思うほかない。

さて、日本では長らく手軽に読めなかった本作『13の謎』だが、近日中に論創社から新訳が刊行予定なのは嬉しいことだ。前作の安楽椅子探偵ジョゼフ・ルボルニュからバトンを受け取って、今回主人公を務めるのは G.7 という渾名を持つ刑事inspecteurだ。G.7はフランス風に「ジェ・セット」と読みたい。

彼は後に中編『イトヴィル村の狂女』(1931)、中編集『Les sept minutes』[七分間](1938)でも活躍を見せる。後者は中編「消失三人女」「将軍暁に死す」「マリイ・ガラント号の謎」(いずれも1933)の3編を収録。この4編はいずれも邦訳がある。

だが日本で未紹介のG.7ものがひとつだけある。当時は未発表で、後のシムノン全集第18巻に初収録された小編「L’affaire du canal」[運河の事件]だ。せっかくなのでここで紹介しよう。G.7の幻の登場編である。

■「運河の事件」未発表(1929)

私の知人G.7は第一機動隊 première brigade mobile でもっとも有能な刑事だ。その通称は登録番号から来ているのだが、ちょうど赤毛なので、パリを走る色鮮やかなタクシーのようでもある。彼の趣味はチェスで、テルヌの同好会にも所属し、私は休日に彼とそこで会う。

ある夜、緊急事件だと彼からオルセー駅へ呼び出しがあった。私たちはモワサックというミディ=ピレネー地域の町に早朝到着する。ここの曳舟道で、自転車に乗っていた会計士のピードフという男が、何者かに頭部を殴られて殺される事件が発生したのだ。彼は毎週土曜の午前に1万フランを鞄に入れて、カステルサラザンの町から自転車でモワサックに支給に向かう。その途中で自転車から落ちて、ほとんど木の根元に頭を突っ込むような姿で亡くなっており、1万フランは消えていた。頭部以外に傷はない。その土曜は朝から昼間で雨が降り、自転車の轍や現場から離れた犯人と思しき足跡はあったが、誰かがやって来た足跡はない。自転車から落ちただけでこれほどの頭部骨折はできないと医師はいう。

近くの水門に停泊していた《ふたりの姉妹号》の船乗りが、当時現場で不自然な魚鉤の跡を堤防につけていたことがわかった。G.7は彼を尋問するが、アリバイがあるという。彼を帰した後、G.7が駅へ向かおうとするので、もう事件は解決したのかと私は疑問に駆られる。「おいおい、きみはまだ初心者だな!」そういってG.7は私に事件の真相を語って聞かせた。どうやってピードフは殺されたのだろうか?

実は連作『13の謎』を通して読むと、この幻の1編がいちばん本格っぽい感じを受ける。G.7という渾名の由来、チェスが好きでありながらすぐさま事件の現場に向かう機敏な人物像と、シリーズ初回に必要な魅力が詰まっている。

事件の真相は「そんなアホな」といいたくなるものだが、現場の図を想像すると泣き笑いしたくなるような滑稽さがあり、意外と胸に残る。自転車で川縁をあれこれ走り回る状況は、後の『メグレと運河の殺人』を想起させる。

それでは本編を読んでゆこう。改めて強く感じたのだが、やはり13シリーズは執筆順に『秘密』→『謎』→『被告』と読んでゆくのがいちばんいい。シムノンの筆致の変化がとても自然なかたちで、かつ味わい深く伝わってくる。

1. G・7号

ぼくが彼をG.7と呼ぶようになった経緯はこんな具合だ。192×年12月、ぼくはモンマルトルのカフェで知り合ったイギリス訛りの男と意気投合し、深夜まで飲んだ。サン・ジョルジュ広場で赤いG7シリーズのタクシーをつかまえようとすると、ちょうど毛皮を来た若い娘が降りてきて空車ができた。相手はお先にどうぞとぼくを左手で促す。なぜか右手はずっとポケットのなかだ。

ぼくがタクシーに乗り込むと、車内に負傷して血のついた男がいる。あの娘に刺されたのか? ぼくは自宅のアパルトマンまで行き、運転手に大きな札を渡してカフェで両替をさせている間に、負傷者を自室まで運び込んだ。知人の医学生を呼びに行って戻ると、男の姿が消えている。物盗りでもないし、いったい何者だったのか?

翌朝、ぼくは手紙を受け取った。ソセエ通りの保安部の建物 rue de Saussaires dans les locaux de la Sûreté Général まで来いというのだ。オフィスで待っていたのは、昨夜ぼくの部屋から消えたあの男だった! 背が高く、肩幅がある。そばかすだらけで、気さくな表情、屈託のない笑顔。彼は刑事B…(あまりに有名なので名は伏せる)と名乗り、あの毛皮の娘を自分の妹だと紹介し、事の次第を語ってからいった。

「敵は取り逃したが、代わりにひとりの仲間を、友人を得たようだね……」

G.7と語り手「ぼく」のなれそめを語った一編。私(瀬名)が初めてフランス語で読み通した小説で、個人的に感慨深い。ただ小説としては構成が入り組んでいて、難しい。設定を説明するだけで精いっぱいの作品という印象を受ける。

G7タクシーの車内で出会ったから呼び名がG.7になったわけだ。当時は赤いボディが目印で、その素早い走りが機敏な探偵のイメージに合致したのだろう。シムノンのペンネーム作品には、本作の前にもときおりG7タクシーが登場していた。

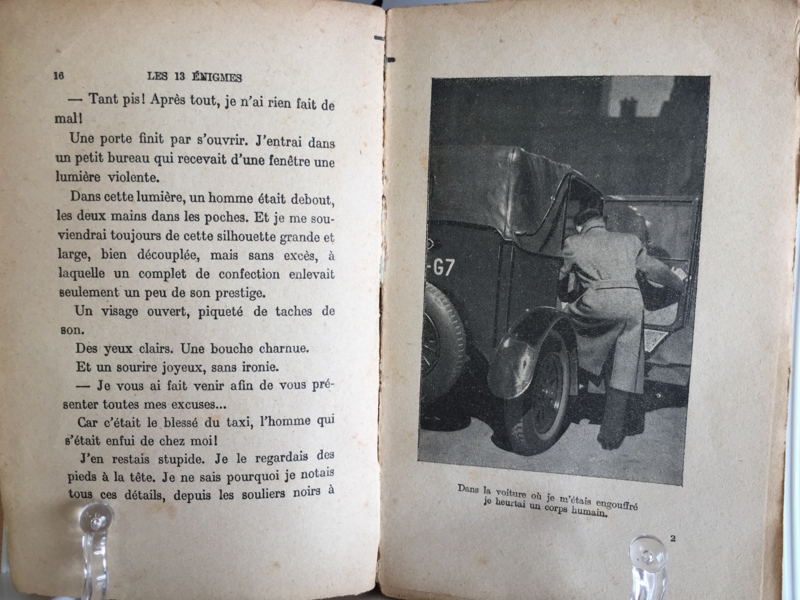

実際にはどんな車だったのか? 白黒だが、初版に写真がある。【写真2:左】春秋社版『ダンケルクの悲劇』の表紙イラストは、たぶんこの写真をもとに描かれている。何気なく検索したら、いまでもフランスに《G7》というタクシーがあることを知って驚いた( https://www.g7.fr )。

せっかく登場した妹や悪党はこの先出てこないので、初回作としてはいまいち機能が弱い。悪党の人物設定は、ソンセット刑事ものの一編「捕らわれた大盗賊」(本連載第24回参照)でも使われるシムノン好みのもの。

2. カテリイヌ号の難船

漁船が濃霧の沖合で岩にぶつかり、沈没した。だが事故当時、船長は救命ボートに遅れて姿を見せた。後の調査で通信士が扉の閉まったキャビン内から死体で発見された。保険金目当てで船主と船長が結託してわざと座礁させ、しかも通信士を殺したのだろうか? ぼくたちは現地ブーローニュを訪れたが……。

パリからやや遠い場所に出向いて捜査をおこなうという、本連作のパターンが出てきた。しかし一方では、被疑者の船長が罪人かどうかを問う、後のフロジエ判事ものの連作『13の被告』に通じる展開でもあり、すでに連作の方向性に揺れが生じている。

3. 引越の神様

小村ニヴェルネの古城で奇妙な事件が発生していた。部屋の隅に置いてある重い長持ちが、いつの間にか移動するというのだ。G.7とぼくは夜通し部屋で見張ったが、朝まで何も変化はない。だがたった5分退室した隙に、長持ちは部屋の中央に移動していた。誰が、なんのために、どうやって?

原題はL’esprit déménageur[移動の霊]で、つまりポルターガイスト(Poltergeist=騒がしい霊)現象のことだろう。前作『13の秘密』の探偵役ジョゼフ・ルボルニュが名前で登場し、読者に目配せをする。藤子・F・不二雄の漫画みたいで、ちょっと可愛らしい一編。『エスパー魔美』の高畑くんが解決しそう。

4. 文身(いれずみ)の男

ヴァンセンヌの森の療養所に、ひとりの浮浪者が収容されている。屋根に上ろうとしていたところを警官につかまったのだ。彼はサン・ボネ伯爵にそっくりだが、腕に入れ墨がある。伯爵にそんなものがあっただろうか? 彼は本物の狂人なのか、それともその振りをしているだけなのか?

人間の狂気と医学趣味を題材にした、ペンネーム時代のシムノンの雰囲気を伝える一編。ラストで言及されるアレー教授 Professeur Hallers というのは、『軽業師カティア』(本連載第25回)に出てきた二重人格ものの代表的な舞台劇『検察官アレー Le Procureur Hallers 』のことだよね? おお、ネタが繋がってゆく!

5. 屍体紛失事件

トラシー村はロワール川右岸の小高い場所にある、葡萄園が広がる場所だ。川で流されている若い娘が見つかり、救助の甲斐もなく死亡した。だが安置しておいた遺体が消え失せた。ある船頭は、死亡宣告後に息を吹き返した者がいると昔話を持ち出す。2ヵ月後に結婚するはずだった娘に何が起こったのか?

後に『サン・フィアクル殺人事件』で描かれる、メグレが幼少期を過ごした村と同じ場所が舞台のモデル。

6. ハン・ペテル

南仏のポルクロール島はユーカリやミモザが咲き、アフリカの魅力も感じられる場所だ。港からよく見える館で、男が死んで見つかった。そのため3日前に島にやって来た浮浪者のハン・ペテルが取り押さえられた。被害者は銃で撃たれていたが凶器は見つからず、死体のあった部屋は外から鍵がかけられていた。G.7は容疑者たちの特徴をそれぞれカードに要約してゆく。このところ荒天はなかったと聞き出したG.7は真相に辿り着く。

ポルクロール島はシムノンがペンネーム時代の1926年夏にバカンスを満喫した場所。かすかな感傷が文章から滲む。まださほど効果的ではないが、このあたりから単純なパズル連作というより、小説としての妙味や読み応えを味わう感じが前に出てくる。

舞台設定やシチュエーションは、後のG.7ものの中編「消失三人女」へと受け継がれる。

7. 黄色い犬

アルザス語しか話されることのない人口600人のミュルーズ村。雨模様のこの村は、憎しみと妬みの場所だ。2ヵ月ほど前から次々と殺人が起こり、しかもつねに現場付近で黄色い犬の目撃証言が出ていた。それはまるで悪夢のように、本当に黄色い犬だという。G.7は近隣の犬を集めて調査したが、該当するような犬はいない。村の憎悪の空気に苛立つG.7は、「1時間後に殺人犯を捕まえる!」と宣言した。

タイトル通り、後の『黄色い犬』のプロトタイプ。土地そのものが否応なしに膨らませてゆく耐えがたい憎しみというモチーフがすでに描かれている。

8. モンソオ公園の火事

留守であるはずの名家マルウイ家に泥棒が入ったと思われたので警察が踏み込むと、意外なことに主人のマルウイ氏が地下室でいくつも穴を掘っている現場が発見された。貴重品を保管するためだったなどと供述しているが、G.7は内密の調査を受けた。一家にはいろいろと深い事情がありそうだ。なぜ居留守を使ってまでマルウイ氏は、あたかも自分の墓穴を掘るかのような真似をしたのだろうか?

ペンネーム時代のシムノンによく見られるタイプの因縁話。

9. コストフィイグ家の盗難

南仏カマルグで強盗事件が発生した。運河のほとりの農家から、調度品いっさいがっさいが盗まれたのだ。格子窓からは子どもくらいしか入れない。たんに農夫妻が狂言芝居をしているだけなのだろうか? しかしぼくは近くの城壁に、ナイフで刻みつけた奇妙な記号を見つけた。やがて別の町からも似たような暗号があるとの情報が入った!

農夫妻が早く解決してくれとせっつくにもかかわらず、ぼくの友人G.7はまるで事件を投げ出したかのように戻り、保養地でのんびりと過ごしたりしている。だがようやく冬になって彼から電話がかかってきた。「ちょっと南フランスに行ってみないか?」事件の解決へ向けて動き出したのだ!

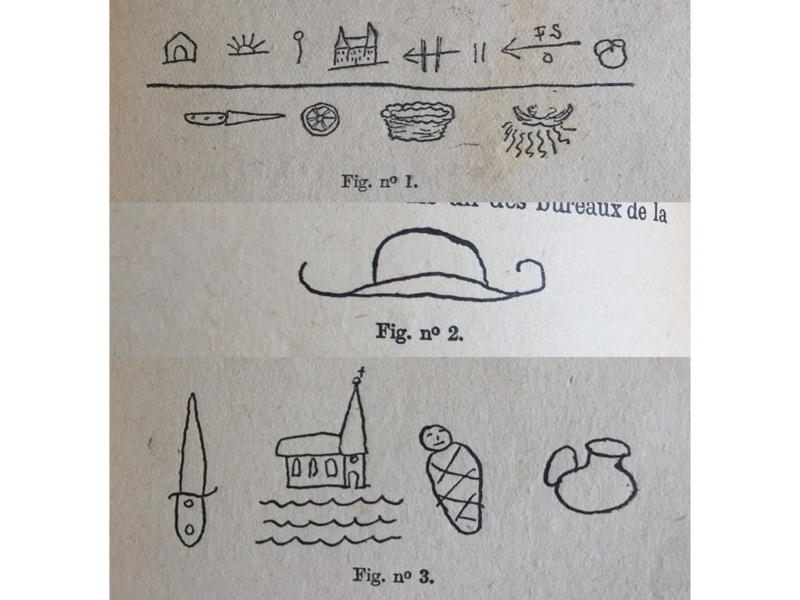

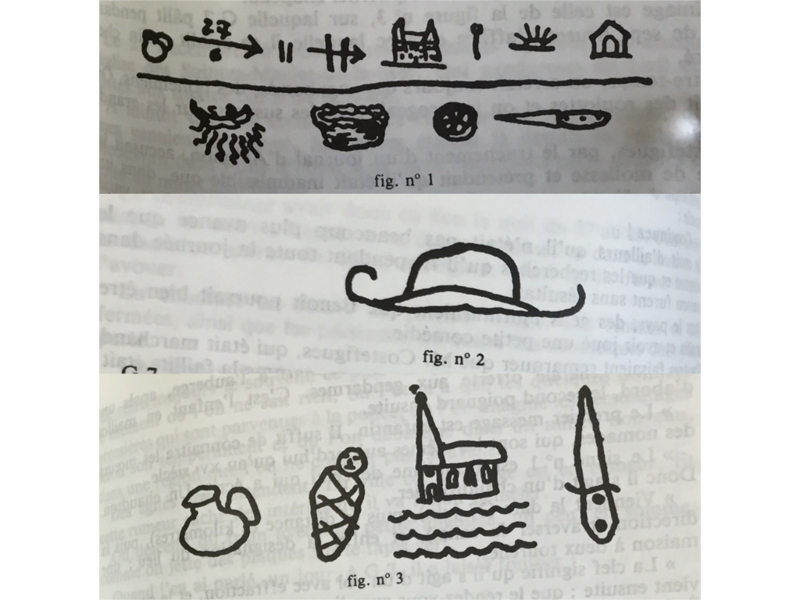

ポオの「黄金虫」やコナン・ドイルの「踊る人形」、ルブランの『奇岩城』で少年時代に刷り込まれたためか、私は暗号ものがわりと好きだ。これも暗号もので、シムノンの文中には明らかに3つの図があることが記されているのだが、これまで日本ではその図が紹介されていなかった。オムニビュス社のシムノン全集には載っている。

だが今回、初版を手に取ってびっくりした。【写真3】がそれだ。全集掲載の図【写真4】と比べていただきたい。もともと暗号はネガフィルムのように表裏反転したかたちだったのだ! 全集の図は後にトレースされたものに違いない!

図1で「FS」「O」と読めてしまうところがミソ。なるほど、そういう仕掛けか! この妙味が全集版の図だと失われてしまってもったいない! 初出紙の掲載図がどうだったのか、残念ながら調べがつかなかったが、暗号としては書籍版の方がはるかに面白く出来ている。ぜひご堪能あれ。

10. 古城の秘密

11月、灰色の雲に覆われた暗い田園の村に、ブウグ伯爵の城がある。伯爵は使用人ひとりを殺した疑い、また残りの使用人3名を幽閉した疑いが持たれていた。彼は大きな男で、疲れを顔に滲ませている。ずっとメキシコで冒険に明け暮れ、最近になって故郷に戻ってきたらしい。自分に砒素が盛られているので使用人を閉じ込めたというのだが……。

重々しくシリアスな雰囲気が、実にシムノンらしい一編。既読のペンネーム作品『赤い砂の城』(連載第23回)を彷彿させる。

11. バイヤアル要塞の秘密

これほど恐ろしい事件はなかった。ラ・ロシェル市の前方にはバイヤール要塞があり、近くにはエクス島がある。無人のはずの要塞で全裸の美しい娘が見つかり、大騒ぎになった。言葉を何ひとつ知らない娘だが、左手首に古い火傷痕の特徴がある。近くで底引き網漁を営んでいたエクス島の男、ジョルジュが真っ先に疑われた。要塞に日頃から近づいていたのは彼しかいないからだ。この男が娘を誘拐し、十数年も幽閉していたのだろうか? G.7とぼくは現場検証をおこなった。「結婚して何年になります?」とG.7は青い瞳を持つジョルジュに尋ねる。「18年です」「あなたは奥さんを愛していますか?」その言葉をきっかけに、忌まわしい真相が解き明かされる。

秀作。エクス島は1927年夏にシムノンがバカンスを過ごした場所で、そのためか情景が眩しい。なんだかんだで、シムノンの青春時代が詰まっている。

12. ダンケルクの悲劇

シモン・コアンというその男は三つの名刺を駆使して、港でさまざまな物品を買い取る商売をしていた。だらしなくて不潔な男だったが、3人の仲間がおり、彼らも全員コアンと名乗っていた。シモン・コアンが事務室で殺され、金庫の中身が消えた。事件の直前、彼に盗品を売ったイギリス人水夫長が疑われたが、相手を殴って金庫から札束を奪って逃げたことは認めたものの、殺してはいないという。事件の真相は?

しみじみとした味わいが読後に残る。予審判事が登場し、次の連作『13の被告』にますます近づいてきた。原題は「ダンケルクのドラマ」で、すでに『南極のドラマ』(連載第22回)で見た通り、当時のシムノンは悲劇性を強調する際に「ドラマ」という言葉をよく使った。

13. エトュルタの無名婦人

エトルタ近くの小村ベヌヴィルで、無残な女性死体が発見された。その薬指にピンクダイヤの指輪があった。G.7は“このような指輪を拾ったので心当たりのある人はホテルを訪問されたし”と広告を打ち、犯人を誘い出して相手の出方を待つ。だがぼくたちのもとへやって来たのは意外な人物だった。

女性の描き方に艶があり、フランスミステリーっぽい雰囲気が出た一篇。ただ、この最終話にシリーズ全体としての仕掛けがあるわけではない。

G.7は颯爽としたタクシーの名がついている通り、これまで紹介してきたイーヴ・ジャリーやL.53の流れを汲む、行動派の探偵冒険家という設定だ。本作の発表時期は、別の《リックとラック》紙で「ソンセット刑事の事件簿」シリーズ(連載第24回)を連載していたころと重なる。本連作を読む限りではあまりG.7のキャラクターに強い特徴が感じられず、同じ行動派探偵としてはソンセット刑事の方が親しみやすいかもしれない。これならフォーミュラに忠実だった前作『13の秘密』のジョゼフ・ルボルニュの方がわかりやすい。

パズル小説としてもすでに本連作は機能していない。初回の[1]からしてパズル小説ではない。「きみが昨夜いっしょに飲んでいた男は……」とG.7が語り出すシーンからが2号後掲載の解決編なのだが、ここまでで何かを推測して解決しろといわれても読者は無理だろう。その後も謎解きという観点での解決編の提示は意味をなさなくなってゆく。『13の秘密』のときは素材として楽しみを与えてくれた添付図もなくなり、初出紙の掲載写真はほとんど真相と無関係なイメージカットになってゆく。

だが、代わりに小説としての妙味、読み応えが出てくるのだ。解決編は何かを当てさせて答え合わせをするためというより、「物語はこの後どうなる?」という読者の胸に生じた興味へ応じるために用意される。あえていえば前作『13の秘密』はたわいもないパズルだったが、今作『13の謎』はミステリー小説を読ませようという意気込みで書かれている。

毎回遠方に赴くお約束は後の第一期メグレのようだが、これが次第にペーソスを醸し出してゆく。とくに[10]以降はシムノンらしい読み応えのある筆致が味わえる。

G.7の所属について書いておこう。[1]でG.7のオフィスがソセエ通りにあると記されているのを改めて発見し、驚かされた。いつものオルフェーヴル河岸ではない。シテ島の外だ! これまでの邦訳はわかりやすさを重視してか、どれもこの建物をパリ警視庁としているのだが、より厳密に原文を見れば「ソセエ通りの保安部の建物」rue de Saussaires dans les locaux de la Sûreté Général であり、このソセエ通り11番地には現在もフランス内務省の建物が実際にある。かつてはここに保安部があり、刑事たちが出入りしていたに違いない。

ただし、後の「将軍暁に死す」でG.7はオルフェーヴル河岸の司法警察局勤務となっている。そして1931年の中編『イトヴィル村の狂女』で、G.7の相棒がこんなことを書いている。「わたしは何冊かの推理小説を書いた。そのおかげで、警視庁や、とりわけパリ警視庁司法警察局とかなり親密な関係をもてるようになった。」(長島良三訳)──ただし原文は次の通りだ。

「Cela m’a valu des rapports assez étroits avec la Sûreté Générale et surtout avec la Police Judiciaire.」

──厳密には「保安部、とりわけ司法警察局と親密な関係性を得ていた」といっているのだ。なるほど! 当時の組織機構はパリ警視庁 Préfecture>保安部 Sûreté Générale>司法警察局Police Judiciaire だったわけだ! 連載もここまで来てようやくクリアになってきたが、いかがだろう?

ともあれ、本作はシムノンのモチーフがさまざまに変奏されて現れる、過去と未来の交差点のような連作でもある。これほどペンネーム時代と本名時代の繋がりが感じ取れる作品も珍しい。作家が変容しようとしている──蛹のなかの動きが見えるような連作だと思う。

個別に見れば[10][11]のペーソスは素晴らしく、[3][9]の楽しさもまた捨てがたい。シムノンの変容は次の『13の被告』へと受け継がれてゆく。

【註1】

訳者は大崎正二氏か。「座談会 片岡美智さん (京都外国語大学名誉教授) 大崎正二さん (元大倉商事ロンドン・パリ支店長、翻訳家) に聞く : ドイツ占領下 (1940〜1944年) のフランス《人文学報》333号(2002)pp.1-56参照。(https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1396&file_id=18&file_no=1)

【ジョルジュ・シムノン情報】

▼メグレ警視の新TVドラマシリーズに主演しているローワン・アトキンソンが、シムノンの息子でプロデューサーのジョン・シムノンと共に2017年4月7日の英国のイベントに出演すると発表された。ドラマシリーズ第3弾『メグレと深夜の十字路』の予告編もそこで初披露される模様。きっとYouTubeでも近く公開されるだろう。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■最新刊■

■瀬名秀明氏推薦!■