前回と前々回の「番外編3」以後、私はさらにいくらかの捕物帳ドラマを視聴し、新たな発見を得た。

先に言及した『伝七捕物帳』ドラマ版の主役は中村梅雀だったが、彼の父親である四代目中村梅之助版TVドラマ『伝七捕物帳』(1973〜1977)がBS日テレで始まり、これが梅雀版と甲乙つけがたいほど面白くて嬉しくなった。なんと「よよよい、よよよい、よよよい、よい。(胸を叩いて)めでてえな!」の決め台詞も第1話から登場する。日本テレビ放送版だけで全160話だそうだが、これなら全話観てもいい。毎日の楽しみがひとつ増えた。

また前回、池波正太郎の原作『鬼平犯科帳』から第10話「谷中・いろは茶屋」を紹介したが、後年の番外編『乳房』(1984)と内容的に繋がっていることも知った。ちょうどCSチャンネルで萬屋錦之介版TVドラマ(1980〜1982)が始まったので興味深く観ていたが、冒頭のナレーションからアダプトの方向性に至るまで、

(中村吉右衛門版と似ている……)

と思っていたところ、『鬼平犯科帳’80』第5話「熱海みやげの宝物」まで来て、中村版の同話(シーズン2スペシャル)と台詞まわしから話の展開まで酷似していたので「あれっ」と思い、さらに次の第6話「谷中いろは茶屋」も中村版(シーズン3第7話)にそっくりだったので心底吃驚してしまった。

どちらも脚本家が同じだったのである。「熱海みやげの宝物」の場合、萬屋版の脚本は野上龍雄、監督は大洲済。中村版の脚本も野上龍雄、監督は高瀬昌弘。「谷中いろは茶屋」萬屋版の脚本は井手雅人・永井素雄、監督は山田達雄。中村版の脚本も井手雅人、監督は井上昭。「谷中いろは茶屋」は原作と異なるオチまでいっしょで、完全に脚本の使い回しであったことがわかる。いやはや、こんなこともあるのかと目を丸くした。

しかし台詞は同じなのに、演出が微妙に違うことや、やはり役者が違うことで、ドラマの面白さもまた違って見えるのだから興味深い。萬屋版より中村版の方が面白い(と私には思える)が、こうした差はどこから生まれるのだろう? たとえば市川崑監督の映画『犬神家の一族』も、1976年版は大傑作なのに、2006年のリメイク版はそうではない。同じ展開、同じ主役、同じ監督、同じ構図で、なぜこんなことが起こるのだろう。こういうことをAIで解析できるようになったら、きっと芸術文化は一歩先の未来へと進むことができるだろう。

さらにCSの時代劇専門チャンネルで、池波の『にっぽん怪盗伝』などを下敷きに《鬼平外伝》シリーズのオリジナルドラマが制作されていたことを知り、いまはそれを楽しんで観ている。

真田広之版の『新・半七捕物帳』も観た。真田広之の浴衣の着つけ、とりわけ襟合わせの崩し具合があまりにも格好良くて惚れぼれしてしまった。

さて、本連載『シムノンを読む』は、ベルギー生まれのフランス語作家ジョルジュ・シムノンの小説を、基本的に毎月1冊ずつ、できうる限り「無心に」読み、その感想文を書き溜めてゆく、それだけのことを目指した仕事である。そんな地味な積み重ねを通してひとりでもシムノンを新たに手に取り、または再発見する方が出てくださるなら嬉しいことだ。ただ、「無心に」とはいいつつ、粗く見積もっても完結までに20年以上かかるから、これは私のライフワークとなるだろう。

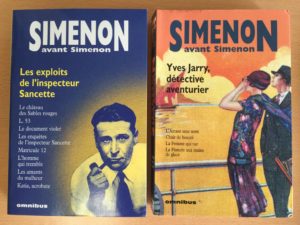

第二次世界大戦中のシムノン第二期に入り、連載第70回までで、まずは《メグレ警視》ものを読み終えた。ここからは第二期のメグレ以外の作品、いわゆる《ロマン・デュール(硬質長編小説)》や、《O探偵事務所》ものなどのジャンルミステリー作品へと進むわけだが、その前にいったん時代を遡り、ペンネーム時代の読み残し作品をいくつか読んでおきたいと以前から考えていた。とりわけ狭義のミステリー作品、具体的には探偵冒険家イーヴ・ジャリーYves Jarryものの残り3作と、メグレ前史にあたる残り2作である。

シムノンはメグレを生み出す前、探偵冒険家イーヴ・ジャリーを主人公に据えた長編を4作書いており、シムノンにとっては作家としての手応えをつかんだ記念すべきシリーズとなった。本連載第23回でその第1作『美の肉体Chair de beauté』を紹介したので、次は2作目の『殺す女La femme qui tue』となる。この作品の出版契約が結ばれた1928年は、シムノンがもっとも多くの書籍を刊行した年だ。また同時に船旅で見聞を広げ、急速に作家的成長を遂げた年でもある。すなわち1928年の作品群はシムノンの経歴をつかむ上でキモといえるが、たまたまこれまで私はあまり読めていなかった。イーヴ・ジャリーものの4作は1927年末から1928年にかけて書かれたので、ちょうどシムノン転換期の格好の資料ともなる。

シリーズ全4作のタイトルは次の通り。後にフランス大衆小説研究家フランシス・ラカサン氏の編纂によって復刊されたので、テキスト入手は容易である。

|

・Georges Sim, Chair de beauté, Fayard, 1928(1927/11/15契約)[美の肉体]イーヴ・ジャリーYves Jarry、L. 53 ・Georges Sim, La femme qui tue, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1928/1/15契約)[殺す女] ・Christian Brulls, L’amant sans nom, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1928/7/15契約)[名もなき愛人] ・Georges Sim, La fiancée aux mains de glace, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1928/10/15契約)[氷の手を持つ婚約者] |

しかしいざ読み始めると、その長さにかなり手こずることとなった。第23回で述べた通り、本シリーズは同時期の長編冒険小説と比べても2倍近い分量がある。引き締まった後年の作品群を読み慣れてしまうと、初期ペンネーム時代のこの長さが過酷でもある。ちょっと読むとひどく疲れてしまって、1冊読み終えるのにまるまる1ヵ月以上かかってしまった。

■『殺す女』1929■

第一部 オリエント急行の見知らぬ者

12月の朝。前回[美の肉体]の冒険を終え、アフリカの地で陽に焼けたエネルギッシュな探偵冒険家イーヴ・ジャリーは、オリエント急行列車に乗ってパリへの帰途に就いていた。そこで彼は偶然にも殺人事件に出くわす。若い異国の女が車内で男性を殺し、逃亡を図ったのだ。ジャリーは女に曰くがありそうなことを感じ取り、パリに着いてから彼女をサン゠ルイ島ブルボン河岸13番の事務所へ密かに匿った。ジャリーはそこで執事アルベールと暮らしているのだ。前回の冒険で彼は田舎から出てきた23歳の娘イヴェット・マレを秘書に迎え、冒険が終わるころには恋に落ちたが、いま彼女は再び田舎のヌヴェール[フランス中央部の町]に戻って、フィアンセの迎えを待っている。

新聞の報道によると、オリエント急行で殺されたのはドン・ジェイムズ・イスマルダなるスペイン侯爵らしい。24歳の息子ドン・ホセがシャモニーの邸宅に暮らしている。

夜、ジャリーが《カフェ・ド・パリ》へ行くと、そこに自分が助けた若い女が黒衣姿で現れた。そのカフェで、ジャリーはドン・ホセがひとりの女性を連れているのを見て取った。また「王子」と呼ばれる謎めいたドイツ人男性がおり、ジャリーの助けた女が彼とコンタクトを取ったことも知った。さらにジャリーは意外な人物が窓の外から様子をうかがっているのを悟った。前回の冒険で出会ったエージェント、L. 53である。

ジャリーが助けた娘は、「王子」と呼ばれる男を待っていたのだ。どのような事情があるのだろうか。ジャリーは娘を連れて帰り、匿い続けたが、不審点は多い。彼女は「クロード・イヴルリーヌ」と名乗った。美しい娘ではある。殺されたドン・ジェイムズの葬儀が執りおこなわれた。「ぼくを信用してくれ」とジャリーは彼女に伝えるが、彼女は秘密を抱えたまま「私にはあとふたり、殺す男が残っている」と告白する。ひとりは死んだ侯爵の息子ドン・ホセで、もうひとりはカフェにもいた彼の手下、黒人のディック゠ル゠ボーニュだが、状況によっては黒人の方は死ななくてもよいという。だが先方もまた私を殺そうとしているのだ、とも訴える。

ともあれ、警察はドン・ジェイムズの殺害者を捜しているのだ。ふと事務所の窓から外を見ると、あのL. 53が見張っているのがわかった。彼もまたクロードを捕らえようとしているのか。

ジャリーはクロードを執事アルベールに託し、ドン・ホセ侯爵との接触を試みるが、逆に犯人隠避の容疑で拘置所に入れられてしまう。オリエント急行事件を担当するコメリオ判事の計らいで出ることができた。ジャリーはその足でソセエ通りの保安部を訪れ、L. 53との面会を申し入れる。だが彼はすでに退職したという。いまはバティニョール通りに住んでいると教えられ、ジャリーはそちらへと出向いた。

確かにL. 53はそこで女と平穏に暮らしていた。いまは私立探偵ジュスタン・ピエールモールJustin Pierremolleとなり、クロードの行方を探っているようだ。ジャリーは事務所へ戻るが、ほどなくしてピエールモールが追跡してくる。ようやくクロードは断片的に事情を語り始めた。自分が王子からカフェで逃走用資金を受け取ったこと、ドン・ホセの手下ディックにリボルバーを突きつけられ脅迫を受けたこと、彼の愛人がニタという女であること、港町ラ・ロシェルへ行く必要があること……。ジャリーは彼女の涙を信じることにした。彼女を乗せてスポーツカーのハンドルを握り、猛スピードでラ・ロシェルへと向かう。

翌朝、ジャリーはクロードとともにラ・ロシェルにいた。この町の先にレ島やオレロン島、そしてその中間に小さなエクス島がある。港に白い《スペインの威光号》が停泊していた。殺されたドン・ジェイムズの船で、いまは息子ドン・ホセのものだ。甲板にはディックの姿が見える。さらにはドン・ホセと愛人ニタも現れた。彼らは船を使って何かを企んでいるようだ。

だがここまで来て、クロードは夜の冷たい風に当たったためか、39.5度の高熱で寝込んでしまった。しかし重態をおして彼女は地元医院から抜け出し、ドン・ホセの愛人ニタと会っていたのである。「あとふたり殺す」と宣告する彼女の目的は何か。ジャリーは漁夫ジョルジュ・デュカを雇い、彼の《美しきフランソワーズ号》に乗り込み、密かに《スペインの威光号》へと近づいて様子を探った。夕暮れどきから夜にかけて、《スペインの威光号》はエクス島沖へと赴き、暗がりに紛れて何かの作業をしている。やがて荒天となり、船が大きく揺れた。ドン・ホセの愛人ニタが海に落ち、ジャリーは彼女を救助することになる。だがその間に《スペインの威光号》は行方を眩ましていた。

第二部 大平原の城

ジャリーたちを乗せた船は港に戻った。改めてジャリーはクロードに、不可解な行動の真意を問い質す。「私の夫がもうすぐ助けに来てくれるわ」と彼女がいうのでジャリーは驚いた。彼女は結婚していたのか! だがいったい誰と、どんな経緯で?

ラ・ロシェルにピエールモールが現れ、ジャリーは彼と話すことができた。ジャリーは「ひょっとするとクロードの夫はドン・ホセではないか」と推測し始めていた。「そしてパリのカフェで会っていた謎の王子は、彼女の愛人ではないのか?」と。「彼女は王子といっしょになるために義父であるドン・ジェイムズを殺し、そしてさらに夫ドン・ホセを殺そうとしているのではないか?」──しかしピエールモールも事の子細は明かさない。「自分はある人物から大金を受け取って、この件に絡んでいるんだ。きみが10万フラン払ってくれるなら話は別だが、そうでないなら15日以内に手を引け」とジャリーに警告して去って行った。

翌日、ジャリーは新聞の第一面で、《スペインの威光号》が沈没したことを知った。そしてクロードがまたしても行方知れずとなる。パリから彼女が電話を受けた直後のことだった。「夫が助けに来る」──彼女の言葉を思い出し、ジャリーは執事アルベールと手分けして、ラ・ロシェルにやって来た直近の旅行者リストを探る。調査線上にフレデリック・フォン・ウィンチェン゠グラッツというドイツ王子が浮かび上がった。クロードは彼とともにラ・ロシェルを離れたに違いない。

ジャリーは執事とパリへ戻り、北駅でベルリン行きの一等車に乗った。ラ・ロシェルではニタも消息を絶っていた。クロードとフォン・ウィンチェン゠グラッツについていったのだろうか? とにかくドイツへ向かうしかない。ジャリーは車中でまたしてもピエールモールと顔を合わせる。彼もまたバルト海に面するドイツのメクレンブルク、すなわちフォン・ウィンチェン゠グラッツ王子の領地へ向かっているのか? いや、彼は雇われてジャリーを見張り、追跡してきているのだ。そのことを悟ったジャリーは、「ぼくは逃げたりはしない。だから少しは自由な時間をくれ」といい残して列車の個室に引き籠もった。ピエールモールは肩をすくめ、煙草を燻らせて目を閉じた。

クリスマス時のベルリンには粉雪が舞っていた。ジャリーたちはロストク行きの列車に乗り換え、ウィンチェン城へと向かう。その車中で、ジャリーは50歳の女性と偶然知り合う。彼女の鞄にはH.W.G.のイニシャル──なんとヘルミーヌという名の彼女はフォン・ウィンチェン゠グラッツ王女で、捜していた王子の義姉だったのだ。ジャリーはハンガリーの男爵と身分を偽って、彼女の招待を受けるかたちで悠々とウィンチェン城に入り込むことができた。

氷に囲まれてウィンチェン城は建つ。ジャリーは城中で晩餐にも出席したが、クロードの姿はない。ジャリーは城に滞在して機をうかがうことにした。狩りに誘われて外出し、村の宿で密かに執事アルベールとコンタクトを取る。そうしているうち、ついにジャリーは城内でクロードの声を聞いた。王子といい争っている。「きみはぼくの妻になるんだ!」「いやよ、私は出て行くわ」──夜更けにジャリーは彼女の部屋へ忍び込み、クロードと再会する。

ジャリーはきみを助けに来たのだと彼女に告げる。「彼は私が正式な妻になるまでここに閉じ込めておくつもりよ」──それを聞いたジャリーは、明日の真夜中、彼女を連れてこの城から逃げることを決意する。だがその後、ジャリー自身も正体がばれて王子に捕らわれてしまった。しかも執事アルベールが村の宿に泊まっていることまで知られ、ふたりとも城の地下室へ閉じ込められる。

しかし、それはジャリーの先回りによる巧妙な策略であった。ふたりはクロードを連れて城を抜け出し、用意していた馬を駆って、雪と氷に閉ざされた大平原を逃げる。策略に気づいた王子は猟犬を伴い、銃を持ってジャリーたちの行方を捜そうとするが、城に来たピエールモールはジャリーがいなくなったことを聞き及び、むしろ天晴れという気持ちになって、もう慌てても無駄だというように熱いコーヒーを所望するのだった。

ついにジャリーたちは王子の追跡を振り切ることができた。だが氷のようなバルト海の風に晒され、被弾したクロードはジャリーの腕のなかで冷たくなってゆく。ジャリーは人家を見つけて暖炉の火を希い、医師を呼んでもらうよう頼む。彼女は重傷だった。医師が招かれたが、人家ですぐに手術はできない。ジャリーは自分には医学の心得があると訴え、助手を買って出た。なんとか彼女は持ち堪える。彼女の眼に涙が溢れるのを見て、ジャリーもまた「ありがとう! ぼくは……とても幸せだ!」と彼女にキスをするのだった。

その後、ゆっくりとクロードは恢復に向かっていった。意識を取り戻した彼女はベッド脇で見守るジャリーに改めてこれまでのことを詫びた。「でも私は連れて行かれてしまう!」と彼女はなおも不安を口にする。「誰のことだ? ドイツ王子か?」「いいえ、もっと強いつながりのある人……。彼はもう死んだのよ! そしてあの世で私を待っているの!」

そして彼女は、過去の経緯を語り始めた。

第三部《中世の財布 号》

そのフランス人の名はジャン・ポワティエといった。

「私は北国の城で生まれたの。ある夜、私は城のパーティで彼に出会った。彼は若くて、逞しく、船を愛する日焼けした男で、一匹の犬と自船《シェパード号》で暮らしていた。私は犬を飼ったことがなかったわ。私は彼と踊ったの! その夜、私は父からフォン・ウィンチェン゠グラッツ王子を紹介され、おまえの婚約者だといわれたけれど、私は王子と踊る間もポワティエを見ていた。

やがてジャン・ポワティエは城の窓辺にたびたび姿を見せるようになった。新聞は私と王子の婚約を書き立てたけれど、私は《シェパード号》に乗ってジャンと旅に出たのよ。朝7時、人生を決める船出だった。私は彼の過去のことは知らなかった。父親を亡くして20歳で遺産を相続し、《シェパード号》を購入したといっていたわ。──それから数ヵ月、私たちは幸せだった! オランダ、ベルギーを廻って英仏海峡を抜けた。ジャンは航海日誌を雑誌に寄稿して生計を立てていて、それが私たちの全財産だった。私は醜聞を避けるためにクロード・イブルリーヌと名乗るようになった。

私は世界のことを何も知らなかった! ラ・ロシェルで錨を降ろしたとき、《スペインの威光号》のドン・ジェイムズとドン・ホセ父子、それに女たちと知り合った。そして初夏のある日、私たちはラ・ロシェル周辺の島を巡って楽しんでいるとき、エクス島沖にナポレオン時代の《羊飼い号》という古船が沈没しているのを見つけたの。潜水したジャンが両手に金貨を抱えて上がってきた。「クロード、ぼくらは金持ちになった! わずか2メートル下にたくさんの金があるぞ!」

私たちはその船を《中世の財布号》と呼んで、何日もかけて夜中に金貨の引き上げ作業をした。そして古物商に売って現金化し、パリに上京して狂乱の日々を送ったわ。私はパリに行くのも初めてだった! ところがラ・ロシェルに戻ったとき、私たちは《スペインの威光号》のドン・ジェイムズたちも沈没船を探していることを知ったの。そして災厄が訪れた。

嵐の夜、沖に出た私たちの船は波に呑まれて転覆し、ジャンの姿が見えなくなった。そのとき白い壁が見えたわ。《スペインの威光号》がすぐそばまでやって来て、しかも私たちを見捨てて去って行ったの。

あれから私の夢のなかにジャンが現れる。イーヴ、あなたは夢を信じないでしょう。あのときジャンは死んだのよ。でも私は知っている。前夜、《スペインの威光号》が私たちの後をつけていたの。しかも私たちに投石してきた! これこそ犯罪の証拠でしょう? 彼らは卑怯者で、5万フランの小切手を勝手に送って寄越して、私を黙らせようとしたわ。でも私は受け取らなかった。そして港に係留する《スペインの威光号》を見て、甲板にドン・ジェイムズやドン・ホセだけでなくニタがいることに驚いたわ! 彼女は以前、城で女中をしていて、窃盗の疑いで解雇されたの。

イーヴ、あなたはもうすぐ登場するわ。彼らにジャンの復讐を! その思いだけを支えに私はそれから生きてきた。死んだのはジャン独りではなくて私たちふたりの生活、私たちの愛なのだから! 送られてきた小切手の署名の筆跡から、ジャンを死に追いやった相手がドン・ジェイムズだという確証はあった。彼を追ってパリへ行き、そして私は修学している兄と会い、どれほど自分が家族に迷惑をかけているか初めて聞いた。そして自分の知らぬ間にフォン・ウィンチェン゠グラッツとの結婚が成立していて、彼がウィンチェン城に私を連れてゆこうとしていることを知ったの。

翌日、私はウィーンへ向かい、ドン・ジェイムズの泊まるホテルの隣室で聞き耳を立てた。彼とディックの会話から、沈没船の宝が発見されたことを知ったわ。そのとき私は決めたの。この冒険を終わらせて、ジャンの復讐を遂げるのだと……」

ジャリーはクロードを連れてサン゠ルイ島の事務所へ戻り、彼女とフォン・ウィンチェン゠グラッツの結婚が文書偽造に基づくものだと確信した。事の詳細も見えてきた。ドン・ホセは自分の父がクロードに殺されたことを知り、元女中のニタを見つけて仲間に引き入れ、もう一度沈没船の在処を見つけようと画策したのだ。すなわちドン・ホセもクロードを狙っており、エクス島沖の沈没船の場所を聞き出し、財宝を独占しようと考えていたのである。ジャリーはドン・ホセとフォン・ウィンチェン゠グラッツの両者から彼女を守らねばならなかった。

一通の封書が届く。そこには「ジャン・ポワティエは死んだと思っているのか?」と書かれてあった。これはドン・ホセの罠かもしれない。だがジャリーはクロードや執事アルベールとともに、再びラ・ロシェルへ行くことを決意した。

ジャリーは漁夫ジョルジュ・デュカと再会し、沈没船の場所へと向かう準備を進める。だがドン・ホセも新たな高速船《スペインの威光号》を建造して、ラ・ロシェルへと追ってきていた。ジャリーは護身のためだとクロードにナイフを預けていた。だが沈没船の場所へ向かおうとする直前の午前1時、わずかな隙を衝かれてクロードが攫われる。しかもジャリーまで銃に撃たれて浜辺に埋められてしまった。辛うじて執事アルベールが気づいて主人を助け出す。ジャリーたちはデュカの《美しきフランソワーズ号》に乗り込み、沖へ出て行く《スペインの威光号》の後を追った。クロードはあの船にいるはずだ。はたしてジャリーはクロードを救出できるか? ついに敵の船へと乗り込み、ドン・ホセの手下たちの攻撃を潜り抜け、船室でクロードを保護したとき、ジャリーは恐ろしい光景を目の当たりにした。

ドン・ホセがナイフで喉を切り裂かれ、血まみれで倒れて死んでいたのだ。

クロードがふたりめの復讐を遂げたのだろうか? だがそのときニタが現れ、意外な真相を証言する。「ドン・ホセを殺したのは……」ニタの手にはやはりリボルバーが握られていた。彼女はクロードに憎しみを抱いていたのだ。ニタの銃弾がクロードを襲う。ジャリーはおのれのリボルバーで反撃を試みるが、そのときクロードが叫んだ。「彼女を殺さないで、イーヴ!」──物語は大団円へと突入する。

長いあらすじにおつき合いいただきありがとう。このように本作はとても長い。原稿用紙枚数に換算すればそれほどでもないとわかるのだが、とにかく読んでいる間は永遠に終わらないのではないかと思うくらい絶望的に長い。

ウェブの機械翻訳で英語に訳して読んだ。文章は極めて平易で、中学生でも読めそうなくらいだが、ストーリーにまったく求心力がないのでつらい。ただ膨大な文章とともに、必要なのかどうなのかさえわからないシーンや動きが延々と続く。1日に10ページ読むのが限界であった。つまり他の仕事は何もできず、累計1ヵ月ほど本作の読書にかかりきりとなったのである。上記のあらすじは、これでも面白く感じていただけるよう工夫して書いたのだ。

1924年作の『亡命の愛』(第21回)は正直いって読むのが苦痛であるほどつまらなかったが、1928年の本作は、苦痛というより「いま自分は人生を無駄にしているのではないか」と思うつらさだ。暇つぶしにさえならない小説は本当につらい。本ウェブサイトは「翻訳ミステリー大賞シンジケート」ブログだが、海外クラシックミステリーだからという理由だけで本作を読むことに、はたしてどんな意味があるのだろうか。私は本作の翻訳刊行をお薦めしないが、ひょっとしたら「巨匠シムノンの書いた幻のミステリー」というアドバンテージで《論創海外ミステリ》叢書あたりで翻訳されてしまうかもしれない。だが冷静に考えよう。ミステリーだからという理由だけで無理に評価する必要はまったくない。ましてや本書にハードカバー2800円も出す必要はない(むろん《論創海外ミステリ》の通し番号を自宅の本棚にすべて揃えたいというなら止めはしない)。

だが、なんとか読み進んで第三部に至ったとき、ようやく「読んでよかった」と思える部分に遭遇した。以下にその「よかった」部分を示そう。海外ミステリーに関する特殊な研究者でもない限り、ほとんどの皆様は私がこれから記すポイントを知るだけで充分であろう。

本作では実にたくさんのことが起こる。だがずっと文章は上滑りで、まったく惹き込まれることがない。そう感じていた私が初めて読みながら身を乗り出したのは、第三部の前半、クロードがラ・ロシェル近くのエクス島沖で、恋人のジャンとともに沈没船の宝物を見つけるくだりからだ。

ラ・ロシェルに到着してからの海の描写が生きている。シムノンの文章が生気を帯びる。シムノンは本作を書く前年の1927年夏、エクス島でバカンスを過ごした。そして1928年から自船《ジネット号》で初めて本格的な船旅に出た。すなわちエクス島はシムノンにとって、少年時代からの船への憧憬を掻き立て、船旅へと誘った、記念すべき場所だったといえる。ラ・ロシェルという港町をシムノンは大いに気に入ったはずだ。後に1932年からラ・ロシェル近くに家を購入して住み、『下宿人』(第42回)や『逃亡者』(第44回)、『ドナデュの遺書』(第58回)などで物語の舞台に据えた。本作が書かれた1928年、すでにシムノンはエクス島を知っており、エクス島を愛していたのだ。

自分が見知った場所を描くとき、初めてシムノンの筆は生彩を放つ。彼にしか書けない文章となる。《ジネット号》での船旅を始めた1928年の時点で、すでにシムノンの作品はそのことを証明していた。振り返るとイーヴ・ジャリーものの第1作『美の肉体』(第23回)を読んだとき、やはり私が強く惹きつけられたのは前半部の、シムノンが実際に愛したジョゼフィン・ベイカーを明らかにモデルとした黒人女性ナディアがパリに現れ、25歳の青年ジョルジュ・マレが彼女への愛を募らせてゆく過程だった。『美の肉体』の感想で、当時私は、

「読み終わった瞬間、拳を振り上げて心のなかで叫んでいた。やったぞ、ついにペンネーム時代の傑作に出会えた! こういう小説が読みたかったんだ!」

と書いたが、いま思えばこの部分は、愚作続きの習作を読み続けた後、ようやく心に響く部分を備えたペンネーム作品に巡り会えた喜びから、おのれを鼓舞するかたちでオーバーに感情を表現した文章だった。『美の肉体』のすべての部分が面白かったわけではない。だがジョゼフィン・ベイカーとの日々を刻み込んだかのような前半部には、確かに作家シムノン自身の青春があった。私はそこを積極的に評価したかったのだ。

本作『殺す女』でも同じことがいえる。おそらく1927年夏、シムノンは実際にエクス島沖へ船で出て、美しい光景を楽しんだだろう。その体験が第三部の回想シーンには鮮やかに込められている。沈没船を見つける展開はフィクションだろうが、それでもエクス島沖にはそうしたナポレオン時代の船が沈んでいてもおかしくないと、きっと感じたことだろう。この一連の部分において、シムノンの筆に“ぶれ”はない。見知った場所だから自信を持って書けたのである。だから文章が“絵空事”になっていない。ちゃんと読者の心に響いてくる。

シムノンは多作家であったためか、(少なくとも日本のミステリー論壇で)彼自身の人生と作品が結びつけられて分析されることは少ないようだが、実は個人の体験がくっきりと作品へ投影されていたという点で特筆すべき作家なのである。彼は自分が見知った場所しか書かなかった──より正確にいうなら「書けなかった」。ペンネーム時代のシムノンがラルース百科事典をあれこれ引きながら見たこともない異国の冒険譚を書き飛ばしていたことはすでに紹介したが、彼は基本的に、嘘八百の書けない作家だったのである。だから長い船旅を経て多くの土地の空気を知った後、シムノンの筆は見ちがえるように鮮やかになり、こんにち私たちが知る作家ジョルジュ・シムノンが誕生した。

1928年1月契約の本作と、1927年11月契約の前作『美の肉体』を並べてみると、わずか2ヵ月の差なのにシムノンが急速な成長を遂げたこともわかる。前作『美の肉体』では、そもそもエンターテインメント小説としての骨格が整っていなかった。最初期のペンネーム作品を読めばわかるが、シムノンは初めのうち、一貫した主人公を据えて最初から最後まで物語を展開させ決着をつけるという、エンターテインメント小説の基本中の基本もできない作家だった。『美の肉体』でも最初のうちは青年ジョルジュ・マレが主人公のように書かれている。だが突然、途中から主人公がイーヴ・ジャリーに変わる。とにかくそのとき頭に浮かんだ内容を毎日がむしゃらに書き綴り、ろくに推敲もしていなかった様子がうかがえる。

だが本作『殺す女』では少なくとも一貫してイーヴ・ジャリーが主人公であり、その点で大幅な向上が見受けられる。

ただし、である。エンターテインメントの基本中の基本を会得したことで、かえって今度はエンターテインメントとしての底の浅さが露呈してしまう結果となった。なるほど、一応は小説の体裁になっている。だが文章は上滑りしているし、物語には緩急もない。清水義範の短編「国語入試問題必勝法」における爆笑エピソードを思い出す。国語の問題文で、ある女性の激動の人生が延々と私小説風に綴られた後、この文章を句読点含めて6文字で要約せよ、というむちゃくちゃな問いが出てくる。主人公が書いた答は「色々あった。」──句点を入れてジャスト6文字。本作『殺す女』はまさにこの6文字で要約できる小説だ。

それでも──と、もう一点、本作でよかった部分を述べよう。この物語は終盤からエピローグにかけてが素晴らしいのだ。シムノンの小説の多くはラストシーンが素晴らしい。その萌芽がすでに本作にはくっきりと見て取れる。

これからネタばらしをするがご容赦いただきたい。《スペインの威光号》でドン・ホセを殺したのは、手下のディックだった。仲間割れが原因だったのだ。そのディックをジャリーは海へと投げていたので、事件はすべて解決を見たことになる。クロードはつまり、愛したジャンの仇を取れなかったわけだが、自らが手を下さなくてよかったのだと思うようになる。そして彼女は地中海に面した南仏のヴィラで、ジャリーや執事アルベールとともに暮らし、心の傷を癒やすのである。

アルベールは自分の主人ジャリーがかつての婚約者イヴェットのことを忘れてしまったのだろうかと気を揉んで仕方がなかった。2月、ついにジャリーとクロードは同じ寝室で一夜をともにする。だがふたりは結ばれないまま夜明けを迎えた。たくさんの冒険をともにした仲ではあるが、これは愛ではないとふたりとも悟ったのである。

ふたりはダイニングで朝のコーヒーを飲んだ。そこでジャリーは新聞を手に取り、彼女の父親が急死を遂げ、彼女の兄が急いで故郷に戻ったとの記事を見つけた。いまやクロードもまた王女として祖国へ帰るときだった。

ジャリーは彼女を駅へ送り届け、そして自分もまた数日後には、執事アルベールを伴ってローマ急行列車に乗っていた。アルベールは車中で新聞を読み、自分が数ヵ月仕えていた若き女性が王女であったことを知って驚いていた。

ジャリーたちが降り立ったのはヌヴェール駅だった。彼はニエーヴル河岸に建つイヴェットの邸宅へと足を運んだ。以前に来たときから何も変わってはいない。イヴェットの母が「お入りなさい……娘を呼ぶわ!」と声をかけてくる。居間で待っていると階段を駆け下りてくる足音が聞こえた。

「イヴェット!」ジャリーは声を上げた。「きっと帰ってくるとわかっていたわ」彼女はそう応え、泣いて彼の腕に飛び込んできた。

「毎日あなたの手紙を読み返していたわ。たくさん勉強もした……」と訴える彼女を遮って、ジャリーは彼女の唇に口づけをした。ふたりが口づけを交わすのはこれが二度目だ。彼女が尋ねる。「私たち?」ジャリーは応えた。「そう、ぼくたちだ。いつまでも、イヴェット!」

彼女の母親が、訪問客の人となりを見極めようと居間に戻ってくる。外に停めてある車には、スーツケースが積まれている。「ええ、マダム! ぼくはイヴェットをピックアップに来たんです。パリへ連れてゆくと約束したんですから……」慌ててイヴェットは旅支度を始める。だがそのとき母親がいった。

「いいえ、あの娘はパリには行きませんよ。だって結婚していないんですから。ここを離れるときは結婚後よ! でも、ジャリーさん、あなたがしばらくここに滞在なさるなら……」

そしてイヴェットと母親はその後3週間、食卓にゲストを迎えたのだ。

もちろんイヴェットはアルベールのことも信用していた。彼は邸宅の屋根裏部屋で寝泊まりして過ごした──48年間ずっとそうしてきたように、彼は寝る前ドアを開け、蠟燭を外に出すのだった。

研究家フランシス・ラカサン氏は、ラスト近くにおけるクロードの哀感の描写を、まるで後の映画『間諜X27』(1931)に出た女優マレーネ・ディートリッヒのようだといっている。

もちろん、フランスでルパン全集を編纂したラカサン氏であるから、本シリーズ復刊の折には巻末解説「イーヴ・ジャリー、あるいはメグレの受胎告知」で、「ジョルジュ・シムのイーヴ・ジャリーは、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンやE・W・ホーナングのラッフルズといった先達を思い出させる」と抜かりなく言及し、共通点や相違点を挙げている。

細かい指摘はラカサン氏の解説をご参照いただくとして、私自身、読みながら「まさにルパンだ」と感じた部分がある。第一部の終盤、ジャリーがクロードを車に乗せて、猛スピードでラ・ロシェルへ向かうくだりだ。スピード狂を自認するルパンは『虎の牙』でやはりスポーツカーをかっ飛ばし、汽車と並んで疾走し、ついには追い抜いて汽車よりも早く目的地に到着するのだが、本作ではまったく同じようにジャリーが汽車の路線沿いにアクセルを踏み込む。速度計が時速80キロを超え、100キロ台に達し、やがて108、109、ついに時速112キロへと至る! そしてもうひとつの類似場面はもちろんラストだ。『虎の牙』で最愛の女性と結婚したルパンは田舎へと引っ込み、ルピナスの花が咲く庭を手入れして残りの人生を過ごす。本作のラストシーンはルパンサーガの大団円とまったく同じだ。このことは実に感慨深い。

探偵冒険家イーヴ・ジャリーは確かに先達ルパンの血を引いている。そして一方、L. 53はやはりフランスの作家ガストン・ルルーが生み出した、探偵ジョゼフ・ルールタビーユの系譜に立つ。本作で彼は匿名を棄て、ジュスタン・ピエールモールというひとりの男になった。物語の後半、彼は舞台から姿を消す。シムノンはペンネーム時代からアルファベと数字を組み合わせた匿名の探偵役を用いてきた。L. 53の先に『十三の謎』(第29回)や『イトヴィル村の狂女』『七分間』(第32回)のG. 7(ジェ・セット)がいる。辛うじて彼だけがいまなお、シムノンの創造したヒーローとして、書店の棚の片隅で呼吸している。

本作では台詞こそないものの、後にメグレ警視シリーズでレギュラーとなるコメリオ判事の名前も出てくる。少しずつだが着実に、若きジョルジュ・シムはジョルジュ・シムノンへと向けて進んでいたのだ。

本作の次に契約締結された『名もなき愛人L’amant sans nom』では、遡ってイーヴ・ジャリーの若き日の冒険が描かれる。そしてフランシス・ラカサン氏の解説記事に拠れば、後のメグレへと通じる新たなキャラクターが登場するのだ。

*

今回からGoogle翻訳に加えて「DeepL翻訳」(https://www.deepl.com/translator)の結果も適宜参照した。原文のフランス語テキストを書籍から「FineReader OCR Pro」で読み込み、それを愚直にGoogle翻訳ないしDeepL翻訳のウェブページに貼りつけ、英語に機械翻訳して読む、という作業である。フランス語講座には通い続けており、断片的には意味がわかるようになってきたが、まだ小説の原文を直接読み下し鑑賞できるまでには達していない。そこで機械翻訳の力を借りている。

本連載で初めて機械翻訳を利用したのは第20回で、すなわち2016年初夏のことだった。当時はようやくMac用OCRソフト「FineReader」の性能が実用的になってきたころで、本連載は人工知能の恩恵がなければ成り立たなかった。それでもまだ当時のFineReaderは、書籍のフォントによっては文頭の「Il(=イル、「彼」のこと)」をどうしても数字の「11」と認識してしまい、すべて手作業で直す必要があった。

2021年現在のFineReaderはとても快適で、ほとんど誤読もなくなった。では翻訳の方はどうだろうか。2016年初夏、私はOCRで読み込んだフランス語をGoogle翻訳にかけて英語に訳して読んでいたが、少し読むだけで頭痛がしたものだ。日本語への変換はもっとひどくて、まともな文章などとても期待できなかった。しかし2016年10月以降、英語の翻訳を読んでも「あれっ、頭が痛くならないぞ」と気づいて驚いた。後で知ったが、ちょうどそのころGoogle翻訳の性能は大幅に向上したのだ。私は頭痛のあるなしでその変化に気づいたというわけである。

あれから5年近く経ったいま、AIの翻訳能力はどこまで発達しただろうか。

それを測るよい手がかりがある。本連載が始まって3年目、翻訳家の越前敏弥氏がtwitter上で興味深い指摘をした。越前氏は英語‐日本語の翻訳家だが、『日本人なら必ず誤訳する英文』(2013、【決定版】2019)などの著書もあり、翻訳教室でも講師を務め、後進の育成に熱意を注いでいる。訳業としてのダン・ブラウンやエラリー・クイーンも拝読しているが、なんと越前氏はシムノン翻訳者のひとりでもある(第63回参照)。

2017年12月、越前氏はGoogle翻訳の機能がよくなったことを聞き及び、自著で取り上げた“日本人なら必ず誤訳する”英文10例をGoogle翻訳にかけてみたのだ。

その結果を報告したツイートは広く拡散されて注目を集めた。しかし越前氏は反響が大きくなりすぎる弊害も考えてのことだろう、「あなたのツイートを記事で紹介したい」と連絡してきたウェブメディアからの申し入れは当時断っている。

越前氏の一連のツイートは第三者によってTogetterにまとめられ、いまも閲覧できる(https://togetter.com/li/1178656)。私は当時から、プロ翻訳家によるこの指摘をとても興味深く感じていた。しかし「まだ当分食いっぱぐれそうもないのかな」という越前氏の結論は“違う”と直感していた。

さあ、いま(2021年1月4日)再び、この10例文をGoogle翻訳にかけてみよう。その結果を以下に示す。もとの英文や、越前氏による適切な訳文は、先のTogetterを参照されたい。

これらは私のお気に入りの動物です。クマ、その強さのために。ライオン、彼らの勇気のために; とサル、そのかわいらしさのために。

【2】×→△

あなたの仕事に戻ってください、そしてそれはすぐに。

【3】×→×

昨日、私は小説家と詩人に会いました。

【4】○(?)→○(?)

彼女はビスケットとオレンジマーマレードのサンドイッチケーキを食べました。

【5】×→△

時計の到来は、私たちの社会生活に徐々に変化をもたらしたとしても、重大な原因となりました。

【6】×→△

息子のことを心配してはいけません。彼やあなた自身のせいにするべきではありません。

【7】×→○に近い△

彼女は3日間病気でしたが、良くなっていると言いました。

彼女は3日間病気だったと言ったが、彼女は良くなっていた。

【8】×→○に近い△

犬は散歩に連れて行かれたいことを示すことができ、その点で言語やコミュニケーション手段を持っています。

【9】△→○

他の人と話すことは、他の人にどのように見えるかを発見することによって、私たちのアイデアや感情を分析する良い方法です。

※ もしかして:Talking with others is a good way of analyzing your ideas and feelings by discovering how they look to others.

【10】△→○

一部の女性は、自分が不当だと感じることについて不平を言うことがよくあります。

「というわけで、まだまだ下訳に使えるレベルにもほど遠いようです」と当時の越前氏はまとめたが、いまこれらの結果をご覧になってどう思われるだろうか。

当時、越前氏は「×」「△」「○」の3段階で訳文を評価していたので、私もそれに倣って評価をつけてみた。現在でも駄目だといえるのは【3】の1例のみ。あとの9例は、日本語としてこなれているかどうかはともかく、読んで意味がわかるほどに向上している。「文章の綾を汲み取りたい」という欲求にさほどこだわらないのであれば、もはやGoogle翻訳で文芸を楽しんでよい時代を迎えているといって構わないのではないか。とくにシムノンの初期ペンネーム作品のような、いわゆるふつうの“読み捨て娯楽小説”であれば、人の手を借りずGoogle翻訳だけで読んでもほとんど問題ないだろう。

当時の越前氏が「ここはいまひとつ」と指摘していた部分が、ほぼ改善されていることがわかる。驚いたのは【9】の結果で、「もしかしてourではなくyourですか?」とGoogle翻訳は問いかけてきている。確かに「your」の方が英語として“より自然な文章”に思える!

そもそも越前氏が示した10の英文は“日本人なら必ず誤訳する”とされるわかりにくい文章だったことを指摘しておきたい。“日本人なら必ず誤訳する”英文を、いまのAIはここまでそれなりに正しく翻訳できる。つまりたいていの日本人より優秀だということになる。

そしてこのように検証すると、翻訳に際してどのような部分に難しさがあるのかが見えてくる。たとえば【3】だが、AIは3年前もいまもある程度正しく翻訳できている。「昨日、私は《小説家と詩人》に会いました」と頭のなかで括弧をつけて読むのであれば、間違っているとはいえないからだ。越前氏の訳例「きのう、小説家でも詩人でもある人物と会った」は、読み手がよりわかりやすいよう配慮した意訳(親切訳)であって、これはもとの英語が悪文なのである。ちなみに現在、この越前氏の日本語をGoogle翻訳で英語にすると、「Yesterday I met a person who is both a novelist and a poet」と出てくる。もちろん最初からこう書いてもらった方が読み手としてはありがたいわけだ。

【4】を越前氏のように訳すのは、文章書きを生業としている者ではないと難しいと思う。私自身、越前氏の訳例を見なければ、たぶんGoogle翻訳と同じように訳している。この英文はおそらく前後の文脈があって初めて正確に訳せる類いのものであり、ここだけ切り出されて越前氏のように訳せる日本人はほとんどいないのではないか。文例が適切でないために“日本人なら必ず誤訳する”と見なされてしまった──つまり逆説的に人間の知能の限界を示してしまった貴重な一例ではないだろうか。

これらの訳文が「下訳」として使えるかどうかは、また別の問題だということもわかる。これらのGoogle翻訳がどのくらい適切か判断できる人なら、最初から自分で翻訳した方が手間も省けるはずだ。まったく英語が読めない人、あるいはある程度読めても英語で読むつもりのない人にとって、これらのGoogle翻訳がどのくらい有用なのか、そこが重要であろう。その点において現在のGoogle翻訳は合格といって差し支えなく、また私が知っているたいていのAI/ロボット研究者も同意見だと思う。

もとからわかりにくい文章を正しく訳せるかということと、英語を正しく日本語に訳せるかということは違う。わかりにくい文章は訳しにくくて当たり前なのであり、その(当たり前だがつい忘れてしまいがちな)ことを3年間のAIの発展は教えてくれる。

AIやロボティクスはつねに私たち人間の輪郭を浮き彫りにする。どこまでが機械で可能なのかを見極めることは、どこからが“本当の人間らしさ”なのかを見抜いてゆくことでもある。「She ate the biscuits and orange-marmalade sandwich cake」を「彼女は、ビスケットにオレンジマーマレードをはさんだ菓子を食べた」と訳す作業をこなすことが、本当に“本当の人間らしさ”だろうか。いま越前氏の訳文をGoogle翻訳で英語にすると「She ate sweets with orange marmalade in biscuits」と出てくる。最初からこのようにわかりやすい英語が書けること、その方が“本当の人間らしさ”の追求にとってより大切なのではないだろうか。

私はいまもアメリカの作家ディーン・クーンツが大好きだが、それは彼が非常に美しい文章を書く作家だからだ。純文学作家ではなくエンターテインメント作家でありながら、彼はつねに気品のある文章を綴る。このことを指摘する評論家が日本にいないのは残念だ。クーンツの文章の美しさは、心のなかで朗読しながら原文を読むとよくわかる。音律のつながり具合、ブレスの間合い、段落のテンポ、そうしたすべてが素晴らしい。彼の文章は「声に出して読みたい英語」なのである。クーンツの英語はおそらくGoogle翻訳でもかなり正確に日本語へ変換されることだろう。

クーンツの文章の特長は、文献計量学の成果からも注目に値する。ベン・ブラット『数字が明かす小説の秘密』177ページの「『ニューヨーク・タイムズ』ベストセラー1位に5回以上選ばれた作家の学年レベル」という図をご覧いただきたい。1960年から2010年までの50年間で、クーンツのスコアは10ポイント近いジェイムズ・ミッチェナーに続いて約8.5ポイントの第2位だ。7.5ポイント近くの第3位ジョン・ル・カレや第4位トム・クランシー、6.5ポイント近くのスティーヴン・キングより高い。一方でノーラ・ロバーツ、ジャネット・イヴァノヴィッチ、ハーラン・コーベンのスコアの低さが際立つ。

シムノンのフランス語も決して難解ではないはずだ。簡潔で、そして鮮明である。そうした彼の文体は一朝一夕でつくられたのではなく、大量の習作の上に築かれたものだ。ペンネーム時代の若きシムノンの文章は、わかりやすくはあったが必ずしも鮮明とはいえなかった。だが彼自身の体験が重なったとき、初めて彼の文章はおのれを見出し、生命力を宿した。文章は身体を持つのである。

そんなことを考えながら、私はシムノンのフランス語を読み続けている。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 『石の花』などで知られる漫画家・坂口尚氏の未完コミック作品をリブート、小説化した長篇『紀元ギルシア』が、《WEBコミックトム》にて連載中(http://www.usio.co.jp/read/kigen_greecia/index.html)。 「パンデミックと総合知」をテーマに、総合大学の果たすべき役割を母校・東北大学の研究者に聞くインタビュー連載が開始。記事構成は翻訳家・サイエンスライターの渡辺政隆氏(https://web.tohoku.ac.jp/covid19-r/)。 ■最新刊!■ |

■最新刊!■

■瀬名秀明氏推薦!■