みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

もう三十年もむかしのこと。「日本に国民の祝日はいくつあるんだ?」と訊かれて(例のみやげ物屋のコスタスじいさんです)、毎月一つ以上はありますと答えたら、はあ?という顔をされてしまいました。おじいさんの質問は民族の誕生とか国家のなりたちを祝う記念日は?という意味だったようです。

ギリシャでは、復活祭やクリスマスなどの宗教上の祝日(毎日が誰か聖人の誕生日)は別にして、民族全体を祝う休日と言えば、二日だけです。

もっとも大切なのは、もちろん3月25日の「独立記念日」。1821年のこの日オスマン帝国に対する革命がペロポネソス半島パトラで宣言されました。国際的に国家として承認されるにはもう十年近くかかる長い道のりでしたが、民族独立を勝ち取るための狼煙を上げた日として、国民の祝日になっています。

もう一つは10月28日の「オヒの日」です。こちらは1940年アフリカへの兵站線を確保しようとギリシャ通過を迫ったムッソリーニに対して、メタクサス首相が「

この

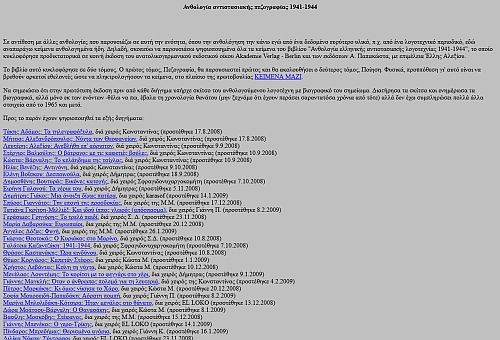

例えば、1965年になって東ドイツのベルリン・アカデミー出版局が出したアンソロジー『ギリシャ抵抗文学傑作選1941-1944(散文篇)』には、近代ギリシャ文学史に名を残す重要な作家たちの作品が52篇掲載されています(ネットでも公開されており、無料で読めます)。

|

もちろんエンタメ作品の類が入っているわけではありません。60年代と言えば、《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスが通俗スリラーを次々に新聞掲載して人気を博していましたが、ミステリはいまだ《亜流文学》の扱いでした。

ただ、このアンソロジーには、本エッセイにも名前が登場した純文学作家の作品が選ばれています。イリヤス・ヴェネジス「アンティゴネ」です。エッセイ第10回でご紹介したリレー小説『四人の物語』(新聞連載1958年)に参加した大御所でした。

アンティゴネは古代悲劇作家ソポクレスの同名作品で知られるオイディプス王の娘です。王自身は視力を失って放浪の末、すでにアテネの森で亡くなっています。かつて王が統治したテーバイ市では今、反逆者として曝されたままの王子ポリュネイケスの遺体を妹アンティゴネが埋葬しようとしますが、市の独裁者クレオンは法を盾にこれを禁じ、二人の間に激しい論争が繰り広げられます。

戦後1948年になって、ベルトルト・ブレヒトが同名の劇を発表しました。ソポクレスの独訳を基にし、舞台設定は同じ古代テーバイ市ですが、そのプロローグとしてナチスに追われる兄妹たちの一シーンが置かれています。別のプロローグには「どうか皆さん、最近、似たような行為が私たちにあったのではないか……心の中をじっくりさぐって頂きたい」と、現代にあって古典の改編作を上演する意味を観客に突きつけてきます。

さて、ヴェネジスの短編小説「アンティゴネ」(1950年)ですが、こちらは完全に第二次大戦下のギリシャの話になっています。

雨のそぼ降るとある村。シーバ出身の若い娘(登場人物はすべて名前がなく出身地で呼ばれるだけ)のかたわらの松にはドイツ兵によって縛り首にされた兄の遺体が揺れています。木の梢には肉を狙う漆黒のカラスの影。地面には穴が掘られ、多くの死者が放りこまれた中には弟の遺体もあります。そばでカストリア出身の女が不安げに見守るなか、娘は決心してナイフをくわえ木によじ登り、遺体を下ろして埋葬してやります。見回りのドイツ軍のオートバイの爆音が響き、娘と女は逃げ去るのですが……木にぶら下がる首吊り人や、死体を投げ入れる穴など当時のギリシャ暗黒史をそのまま思い起こさせる光景が展開します。

題名以外にはアンティゴネへの言及は全くありませんが、最終シーンは「盲目になったオイディプス王はこの道をコロノス(王の終焉の地)目指して進んだ。オイディプスはもういない。しかし、その嘆きは山の岩肌に刻まれて今も残る」と閉じられ、シーバ(つまりテーバイ)の娘は悲劇のアンティゴネ、手を差し伸べるカストリアの女はその妹、首吊り人は兄ポリュネイケスだったのか、と納得させられます。

ソポクレスのオリジナルでは、独裁者クレオンがアンティゴネ、クレオンの息子、老預言者と次々に対話し、神の掟と人間の法の対立、権力をつかんだ者の頑迷さと猜疑心が浮き彫りにされていきますが、ヴェネジスの物語ではそもそもクレオンに当たる人物(ドイツ軍将官になるでしょうか)が登場せず、残忍な敵に追われ続ける緊迫した場面で主人公がいかに兄の埋葬を決意するか、に焦点が当てられます。

実はヴェネジスの「アンティゴネ」には日本語訳が存在します。ドイツ文学者・道家忠道氏が二つのドイツ語訳アンソロジーから選んで和訳した『アテネの歌声:現代ギリシャ小説集』(1966年)の中に、ほかの20作品とともに収められています。日本共産党中央委員会文化部が編集し、新日本出版社から出た「世界革命文学選」シリーズ(1962~1970)の一冊で、ゴーリキーや小林多喜二の巻などと並んで入っています。ギリシャ作品は共産主義革命というよりも、占領軍への抵抗とか(より一般的に)過酷な生活との戦いが主テーマですが、なにより日本語で読めるのはありがたいです。

これらの作品で占領軍への抵抗活動や窮乏生活を書いているのは、実際に占領期を体験した純文学作家たちなのですが、他方で、ヤニス・マリスは戦後になってこの苦難の時代を舞台にしたエンタメ作品を発表しています。

また、マリス自身は占領期に左派組織EAMの抵抗運動に身を投じていた世代ですが、近年になって、当時を体験したわけではない若い世代のミステリ作家たちが史料調査を通じて客観的に時代を見つめた作品を発表するようになってきました。

今回ご紹介するのは、1960年代執筆のマリスの戦争スリラーと2018年に発表された占領下のフーダニット作品です。

◆ヤニス・マリスの戦争スリラー

エッセイ第8回に登場したサノス・ドラグミス『サロニカの虐殺』(2011年)は、占領下テサロニキのユダヤ人が資産を強奪され強制収容所へ送られていく惨劇を描いていました。

サノス・ドラグミス『サロニカの虐殺』 サノス・ドラグミス『サロニカの虐殺』

プシホヨス社、2011。 |

ドイツ軍がギリシャ北部の国境を突破しテサロニキを占領したのが、1941年4月9日のこと。南下を続ける戦車隊は同じ月の末にアテネに侵攻、5月にはクレタ島も落ち、亡命政府と英国軍が撤退するとともに、枢軸国軍の支配がはじまります。(ついでながら、この頃英国空軍部隊のハリケーン機に乗り込み、アテネ上空でメッサーシュミットと戦っていたのがロアルド・ダールでした)。

さて、ヤニス・マリス『虹作戦』(1966年)の舞台はすでに占領下のギリシャ中部テサリア地方。ギリシャの穀倉地帯で、トルコ支配期以降も大地主たちが広大な農場を受け継いでいます(エッセイ第15回に書いたようにマリス作品『九時四十五分の列車』や『疑惑』で大アクションがここで繰り広げられました)。

大学生フォティスはある夜重要任務を帯びてパラシュート降下してきた英軍兵士サムを匿います。サムに請われて(巨岩上の修道院群で名高い)メテオラへ案内しますが、占領軍側には極秘行動が漏れていました。派手な銃撃戦になり、瀕死のサムは謎の「虹作戦」のことばとともにある重要書類をフォティスに託します。

作戦を阻止しようと敵軍はフォティスの父親を捕まえ、テサリアの中心の町ラリサに連行していきます。このままでは老父は銃殺されるのが確実。フォティスは危険を顧みずラリサの町へ。なにごとも金次第のドイツ人伍長やら、稼ぎで笑いの止まらない闇商人に掛け合い、父との面会許可を得ようとするのですが……老父の運命やいかに、というのが前半。

ヤニス・マリス『虹作戦』 ヤニス・マリス『虹作戦』

アトランディス社、2007(《アクロポリス》紙連載1966)。 |

後半ではサムとの約束を果たすために、フォティスは危険に満ちた占領下のアテネに潜入します。レジスタンスのリーダーと面会し、ドイツ軍少佐の占拠するギリシャ人一家に親独反英のフリをして送り込まれます。非情で抜群に頭のキレる少佐(フォティスの正体を疑っている)や部下のサディスティックな《機械男》、ギリシャ人レジスタンス・グループ、「虹作戦」を推し進める英国軍などが複雑にせめぎ合う中へ投げ込まれた若者に、どんな結果が待ち受けるのか? しかもこの三者以外にも、暗躍する人物が下宿人の中にいるらしい。ごく普通の学生が二重三重スパイの役を負わされ、自分が何者でどこに向かうのか、フォティスは混乱していきます。

スパイスリラー物特有の裏の裏をかこうとする緊張感と薄気味悪さが続き、とっておきのスリルが楽しめるエンタメ作品です。「虹作戦」とはいったい何なのか? 実は有名な第二次大戦のある謀略が絡んでいます……

もちろん息詰まるストーリーのままに頁を繰って楽しめばいいのですが、さすがマリスは主軸以外の部分にも印象に残る話を埋め込んでいます。

そのひとつは、老父との関係を通じて描かれるフォティス青年の成長です。

逮捕され憔悴しきった父親との再会シーンは通俗的ですがウルウルっと来ます。が、それ以上にマリスの筆が冴えるのは、初めはただただ父の命だけを考えていた主役が、次第に一緒に逮捕された他の捕虜たちのことにも思い至り、やがて自分の利己心や視野の狭さを反省し始める場面です。お気楽な学生だった主役が少しずつ成長していきます。

ラストシーンもたまりません。

戦後フォティスは独軍強制収容所から解放されて、喜びに湧きかえるアテネに戻ってきます。

生き残った主要人物たちのその後が描かれますが、ある人物はあいかわらず善悪の間のグレイゾーンでたくましく生きのび、ある人物は正体が暴露されて追われる身となっています。

収容所から生還した英雄に気づいた若者たちは尊敬のまなざしを向けますが、多くの死や裏切り、偽善、欲望を目撃してきたフォティスの胸に去来するのは虚しさだけでした。

◆占領下での殺人事件

もう一点ご紹介するパノス・アミラス『飢餓』は2018年に出た新しい作品です。物語は1941年アテネ占領が始まってすでに数か月が過ぎた12月に幕を開けます。

パノス・アミラス『飢餓』 パノス・アミラス『飢餓』

ディオプトラ社、2018。 |

飢えに苦しむステラキス少年はドイツ軍の食料の残りを漁ろうと、密かに夜の街へ出かけます(もちろん夜間外出は禁止)。目指すは市の中心、憲法広場の向かいに聳えるグランド・ブルターニュ。ベンスン『007/ファクト・オブ・デス』やハイスミス『殺意の迷宮』でヒーローたちが泊まる由緒あるホテルですが、占領下ではドイツ軍に接収され、街角の悲惨な飢餓状況などお構いなしに豪華なパーティーが開かれています。三階のヴェランダからは

停職中だったアグラフィオティス警部補が呼び出され、刺殺事件の捜査に当たります。実はこの年5月義憤に駆られた二人の学生がアクロポリスにひるがえるナチス鉤十字旗を引き摺り下ろすという事件があり、その警備責任を取らされていたのです(この事件は実話です)。が、犯人を挙げたところで手柄はゲシュタポに取られるだけだし、失敗すれば自分の首が危ないという実に損な役回りです。

将校殺しは強盗のしわざ? レジスタンス? はたまたドイツ軍内部の仲間割れ? 事件の直前に身なりのいい男女連れがホテルを密かに去ったという証言が飛び出し、アグラフィオティスはSSアイリッツ中尉と組んで捜査するように命じられますが、要するに体のいい監視役を付けられたわけです。

殺されたSS将校が受けていたゲッペルス宣伝相直々の密命、将校の身から奪われたらしき極秘ファイル、対立していたギリシャ人闇商人、誰の味方なのか定かならぬ商人の妹……次々に謎は広がっていきます。

SS将校殺害事件の謎がミステリとしての主軸ですが、ストーリー全体の背後には大問題がひかえています。

この時期ギリシャの民衆を苦しめたのは占領軍だけではありませんでした。1941年は厳冬で食料配給は滞り、島からのオリーブ油は闇商人に流れて庶民には届きません。実は最大の敵は本作の題名通り、ギリシャのとりわけ都市部を襲った《大飢饉》です。一説では三十万人が亡くなったと言われます。

この飢餓の状況を国際社会に訴え、アメリカやイギリスからの援助をなんとか引き出そうとするのがもう一人の主役クツマリスです。実在の人物で、戦前はアテネ都市警察創設の功労者でしたが、対立勢力の讒言で離職し、現在は赤十字病院の保安部で食糧配布計画を統括しています。

しかし、SSとゲシュタポは自分たちの占領政策が適切に行われていると言い張る以上、海外に恥をさらすことになるギリシャ側の計画を許すはずがありません。そこでクツマリスはある危険な作戦を立て、アグラフィオティスにも援助を乞います。

ゲシュタポの裏をかいて世界に実情を知らせようとするスリルに満ちた作戦行動が本書のもうひとつの軸です。

二つの軸の周りには、占領下での悲惨、かつ複雑なギリシャの様相がパノラマのように再現され、まさに歴史ミステリの興奮が味わえます。

そこにあるのは「占領側ドイツ・イタリア」対「占領されたギリシャ」という単純な対立軸ではありません。ドイツ軍とイタリア軍は占領政策をめぐって会議を開きますが、飢餓の蔓延する管轄責任を互いになすりつけ合っています。ドイツ軍内部でも、総統直属のSSやゲシュタポと国防軍とは張り合っており、これがホテルでの刺殺事件にも絡んできます。ギリシャ人のほうも、国会には親独の傀儡政権がある一方で、対抗するレジスタンス組織が次々に結成されていきます。さらに、中立国からのわずかな援助物資やエーゲ海の島々からの産品は、占領軍と一部のギリシャ人商人が結託して略奪するという複雑さです。

歴史小説の味わいを盛り上げるのは、本書に顔を出す多くの実在の人物です。巻末には登場人物の簡略な説明があり、実在人物は50人を越えます。

飢餓問題解決のカギを握る外国人としてルーズベルトやチャーチルも登場しますが、ギリシャ系スピロス・スクラス(二十世紀フォックス社会長。「七年目の浮気」「王様と私」「ハスラー」などを製作)という人物の出番が多く、真珠湾攻撃で揺れ動くアメリカから故国を救おうと奔走します。この流れで(カメオ出演ですが)クラーク・ゲーブルやメルヴィン・ダグラスも出てきます。

実在のギリシャ人として脚光を浴びるのは、やはり上にあげた赤十字保安部のアリストテリス・クツマリスでしょう。これはもう(架空の)アグラフィオティス警部補とタッグを組んで活躍する主役級の扱いになっています。

後世の人にとっては「亡命政府」とか「傀儡政権」のレッテルで終わりがちの人物たちも血肉を備えた存在として現れます。イギリスへ亡命中のツデロス首相はチャーチルから援助を引き出すのに苦慮しており、対するアテネ傀儡政権のツァラコグル首相はある打算からSS将校殺しの捜査をアグラフィオティスに押しつけます。

さらに、面白いのは実在のギリシャ人文学者たちの登場です。

エッセイ第19回で触れた『子供たちの地獄』の女性作家リリカ・ナークは、本作ではクツマリスの赤十字病院で看護師として勤務しています。凍える街角から運び込まれた天使のような女の子がポテトチップスを欲しがりつつ餓死していくエピソードが描かれますが、これはナークが実際に書いた短編小説に基づいています。アミラスはこれを巧みに『飢餓』の中に取り入れたわけです。ついでながら、同じ『子供たちの地獄』中の短編「子猫」は上に挙げた『アテネの歌声』で読むことができます(飢餓に苦しむ貧しい家族を訪問した看護師たちが慄然たる光景を目撃する話)。

リリカ・ナーク『子供たちの地獄』 リリカ・ナーク『子供たちの地獄』

エスティア社、1944。 |

もう一人、大物詩人アンゲロス・シケリアノスも顔を見せ、クツマリスから見せられた子供の飢餓写真に衝撃をうけて一篇の詩を書き上げます。

シケリアノスはイタリアの影響の強いレフカダ島生まれ(ラフカディオ・ハーンと同郷)の詩人で、セフェリスより二世代ほど上です。カザンザキスとも親交があり、何度もノーベル文学賞候補になりました。大自然の神秘に魅了され、また、古代秘教から現代までの祖国の精神世界を作品の中で統合させようという壮大な構想を持っていた人です。

実践面でも、古代アポロン神託所のあったデルフィの地で、1927年と1930年に古代文化フェスティバルを開催し、アイスキュロス悲劇を上演しています(戦後各国で盛んになった古代劇上演の先駆けですが、費用がかかりすぎて破産してしまったらしい)。占領下で文学者たちの抵抗の精神的リーダーとなっていた姿が『飢餓』でも描かれます。

残念ながら、シケリアノスの日本語訳はごくわずかです。

| 【秋山健氏の訳によるシケリアノス詩3篇。】【中井氏はシケリアノス「パーン」、東氏は同じ「牧神」他2篇を訳出。灼熱の海辺で牧神の誕生の瞬間が描かれます。】 |

こういった実在の人物を登場させながら、当時の惨状を描き尽くそうとするアミラスの筆は容赦がありません。今日観光客がかならず通る

ただ、それにもかかわらず陰鬱な読後感にならないのは、登場人物たちの矜持や闘志の中に希望が感じられるからでしょう。

主役の造形もこれに一役買っています。ドラグミス『サロニカの虐殺』の主役ステファノス巡査長は(少なくとも登場した時点では)ドイツ軍と巧みに取引して酒場で稼ぐけっこうグレーな存在でしたが、アグラフィオティス警部補はゲシュタポ相手に、卑屈にならず黙々と仕事をする好漢に描かれています。彼とクツマリスの協力者たちとの信頼関係も厚く、(メンバーの中にもう少し怪しいのがいるほうがストーリーとして面白くなる気もしましたが)、読んでいて気持ちがいいほどです。

作者アミラスは1966年テサロニキ生まれ。ジャーナリストとして新聞《エレフセロス・ティポス》紙や《ギリシャ・ラジオ放送局》などで長年働いてきたそうです。本作がデビュー作ですが、マスコミでの長い経験と丹念な調査によって、読みごたえのある歴史ミステリに仕立てています。

第二作『身代金』でもアグラフィオティス警部補が再登場のようです。戦時下という異常な社会情勢の下で難事件を捜査するバーニー・グンターのようなシリーズになっていくのでしょうか?

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(13)――アン・ズルーディのギリシャ人(2)――

謎の《太った男》ヘルメス・ディアクトロスが、アン・ズルーディの第2作『ミダスの汚れた手』でも引き続き探偵役を務めます。

舞台はペロポネソス半島のアルカディア地方。といっても架空の、まさに牧歌的な町でおとぎ話のようなミステリが展開します。

ヘルメスは初めの方で劇的に登場します。なんと道路わきの崖である老人の遺体を抱きかかえ涙にくれているのです。数年ぶりでこの友人に会いに来たのだが、交通事故に遭っているのを偶然に見つけた、と警察官に弁解するのですが、当然容疑者扱いです。

亡くなった老人は付近の土地で栽培したメロンやスイカを売ってささやかに暮らしていましたが、この土地を半ば強引に買い取ろうとしている勢力が暗躍しているようです。たいした収穫もない土地なのになぜ欲しがるのか? 古代のアポロン神殿の遺跡があるけれど、たいして注目もされていないのに。

かくして、ひき逃げ事件の謎と土地買収工作が中心になって話が進みます。

事件としては前作『アテネからの使者』よりも地味というか小粒。見たところそれほどの残忍な悪意も存在しないようです。が、そのぶん読者には出来事が身近に感じられます。

題名のミダスは「黄金の手」や「王様の耳はロバの耳」で知られる伝説中のプリュギア(トルコ中央部)の王様です。

貪欲なこの人物はバッコス神に向かって、手に触れるものすべてが黄金に変わるようにと望んだため、食べものはおろか、愛娘さえ黄金の像に変わってしまった、というまさに(007の宿敵)ゴールドフィンガーの祖先。シャーリー・バッシーも「ゴールドフィンガー、ミダスの手を持つ男~~」と歌ってます。(ズルーディはローマ詩人オウィディウス『変身物語』から「ミダス王」の箇所を冒頭に引用していますが、ナサニエル・ホーソーンの子供向け短編集『ワンダー・ブック』「何でも金になる話」では現代風のかわいらしいお話になっています。)

『ミダスの汚れた手』には、その現代版のような、人を信じず周囲のすべてを手に入れようとする欲に憑かれた人物が登場します。

彼がどんな風にしてミダス王化してしまったのかという因縁話、さらには、ヘルメスが運んで来た(ゼウスのメッセンジャーですから)ある小箱の秘密や、夫に愛想をつかしながらも人生を踏み出せず隠遁生活を送る女性の行く末などが読ませます。

ミダス王のもうひとつの逸話「王様の耳はロバの耳」では、王が音楽コンクールで無茶を通そうとして音楽の神アポロンの怒りを買い、ロバの耳にされてしまいます。カツラで隠していたものの、目にした理髪師が誰かにしゃべりたくてたまらず、かといって罰を受けるのも怖くて、地面の穴の中に囁いたという話。

こちらも本作ではユーモラスに利用されています。ミダス風の人物がいきつけの理髪師にペラペラとある策謀をしゃべってしまうのですが、ヘルメスは「わたしを地面の穴だと思って、知っている秘密を教えてくれないかね」などと誘います。この理髪師ソスティスは本職そっちのけで釣りに興じている気のいいオヤジで、あちこち顔を出してはおいしい役をもらっています。

ギリシャの田舎町のスケッチはあいかわらず魅力的です。ヘルメスが町で見かけた違法駐車をめぐるドライバーたちのコミカルな行動など、そこらでやってそうで笑いを誘います。

一方、今日的な問題もしっかり素描されており、これがのどかな田舎の犯罪に奥行きを与えています。資格も保証もなく働かされるアルバニア人労働者たち、起こるべくして起きた崩落事故。そして何よりも、外国資本により、あるいは現代の強欲なミダスたちにより買収され変容していく伝統的な村。

それぞれの罪ある者たちには、もちろんヘルメスの厳格な裁きが下されます。悪人たちばかりか、倫理的な過ちを犯した《身内》も看過してもらえません(探偵が海岸で何をしているのかと思ったら……)。

「わたしを怒らせると怖いよ」は本作でも生きています。

魅力あるキャラの一人として地元警察のガジス警部補を挙げたいです。登場したとき主役ヘルメスを胡散臭そうに疑うので、頭カチカチのオヤジの印象ですが、内面の誠実さがじわじわと見えてきます。痛恨のミスを犯した部下を体を張ってかばおうとするあたり、まさに味のあるわき役です。

最後にお楽しみ料理を。

ヘルメスは今回もやっぱりブガッツァ(カスタードパイ)をかじっています。

イライラ続きの理髪師のおかみさんに探偵が「毎日ひとつ食べれば、優しい気持ちを取りもどすよ」とプレゼントするのはルクミ(トルコ由来のゼリー菓子)。クリスティー作品中最大のギリシャ人富豪アリスティディスがつまんでいた《トルコの悦び》です(エッセイ12回)。

一番の目玉料理はスティファードでしょう。ヘルメスに協力する弁護士が「妻の作るのは最高なんですよ」と熱烈に勧めています。肉(特にウサギ肉)と小さなタマネギをトマトソースで煮込んだシチューの一種で、私も食べる機会がありましたが、酸っぱいソースのからんだ肉と甘くて酔いそうなタマネギの取り合わせが絶品でした。

|

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 これもひとつの出会い。廃棄処分の決まった古い図書館蔵書の中にルパン物やジャック・ロンドンと並んでそっと置かれていた一点。亡き前夫人の影に取り憑かれていく、か弱い女性主人公の話かと思っていたら、後半から話が錯綜しうねりの連続、キレすぎるラストシーンまでやめられませんでした。「謎は解けた。絵合わせのピースがぴったりおさまった」なんてとってもミステリしてます。とは言え、読後印象に残るのは、骸骨のような不気味な風貌の家政婦(亡き女主人の思い出に浸る時だけとろけるような恍惚の表情を見せる)とか、血のような真っ赤なシャクナゲの奥にたたずむマンダレイ館。描写の力がハンパじゃありません。読めてよかった、ダフネ・デュ・モーリア『レベッカ』。 |

| 【ノンフィクションなのに『あなたに似た人』並みにムチャクチャ面白い。何でこんなに惹かれるのか自分でもわかりませんが、いつかご紹介予定。】 |

| 【「黄金の手」「王様の耳はロバの耳」を含む。】 |

| 【「メドゥーサの首」「パンドラ」などギリシャ神話を大学生ユースタスが子供たちに語り聞かせる構成。自由に脚色された物語に加えて、つなぎとなる自然描写や子供たちとのやり取りがみずみずしい。】

・図書カード:ワンダ・ブック――少年・少女のために―― |