|

・Les Trois Crimes de mes amis, Gallimard, 1938/4/4(1937/1執筆)[原題:わが友らの三つの犯罪] ・旧題Les 3 Crimes de mes 3 amis, ≪ Confessions ≫ 1937/2/22-4/29号(3-22号)[わが三友の三犯罪] ・Three Crimes, translated by David Carter, Hesperus Press, 2006[英]* ・Tout Simenon T21, 2003 Les romans durs 1937-1938 T3, 2012 |

まったくどうしたらよいだろう! いましがたまで、というか、つまりタイトルを記していたときの私は、いつも小説を書き始めるようにこの物語を始めるつもりで、違いといえば真実かどうかだけだと確信していたのだ。

だがいまこの瞬間、私は不意に、小説の物語は決して人生の忠実な引き写しとはなり得ないとわかったのだ。なぜなら小説には始まりと終わりがある!

ヒャサント・ドンスは愛人と母親を1933年5月10日に殺した。だが実際に犯罪が始まったのはいつなのか? それはリエージュで彼が新聞《ナネッセ》[註:ベルギーの人形劇で英雄の仲間となる人物のひとり。いまもこの名を冠したレストランが市内に複数ある]を発行していた時期で、信じられないような偶然によって私は17歳のとき、その新聞の創刊者のひとりであったのだ。それはドゥブローエとふたりで街を歩いていたときのことではなかったか? あるいはもっと前、戦時中だっただろうか、少女たちが「ある本屋の、シャッターの閉まった向こうで……」と囁き合っていたのは?

そしてドゥブローエは? いつからだったのだろう、彼が人殺しとなっていったのは? それにあのファキール[註:インドの托鉢僧や占い師を意味する渾名]は? なぜ昨日のことだったのか、彼がパリの病院で死んだと私が知ったのは? 不幸と、アルコール依存症と、あらゆる汚れた病気と、あらゆる悪徳、あらゆる欠陥によって死に、しかもその死は何日も何日も前から、彼の発する臭いが伝えていたと……。

なぜこうなった? どうすればよい? 始まりなどなかったのだし、三つの犯罪の間にも、五人や六人の死の間にも、ひと握りの生きている人たちの間にも、私自身の他に時間や空間を超えた繋がりはないのだから、いったいどこから始めればよいのだろう?

(仏原文から瀬名の試訳)

今回読む長篇『Les Trois Crimes de mes amis』[わが友らの三つの犯罪](1938)が特別な作品だということは、事前情報として知っていた。高木彬光の傑作中篇『わが一高時代の犯罪』(1951)を想起させる郷愁的なタイトルは、やはり高木の中篇が「わたし」と名探偵神津恭介の最初の事件であったように、本作もシムノンが青春時代を送ったリエージュでの犯罪を描いた自伝的要素のある作品だと私たち読者に教えてくれる。しかも読み進めるとわかるのだが、本作はシムノンの一人称で書かれた小説であり、作中で彼ははっきりと「シムノン」と呼ばれているのだから、もうこれは完全にシムノン自身をモデルにした作品なのだ。

いままで私が読んできた限り、シムノンが一人称の記述を使ったのは、『13の秘密』(第28回)という例外はあったものの、本名名義になってからたぶん初めてのことであるはずだ。確かにリエージュ時代の逸話をモデルにした『サン・フォリアン寺院の首吊人』(第3回)という作品はあった。だが『サン・フォリアン』では仲間内の集まりの名前が変更されていたのに、今回は《la caque》[ニシン樽]と実名で出てくる。仲間で当時よく足を運んだキャバレーも、なるほど以前に『赤いロバ』(第38回)で登場したことがある。本作ではまるで当たり前であるかのように、まったく隠す気配も見せず、そのまま実名で《L’Âne rouge》[赤いロバ]と出てくる。仲間がたむろしていた家がサン・フォリアン教会から100メートルと離れていない場所にあったことも、仲間のひとりが教会の戸口で首を吊って当時自殺したことも、すべて事実と違わずに描かれている。

だが上に示した冒頭部の混乱ぶりからもわかるように、これは実に奇妙な小説だ。たぶん物語のなかに出てくる「シムノン」の思い出は、時系列や土地勘、すなわち先に掲げたように「時間や空間」こそ完璧に事実に沿いながら、しかしそこで進行した事件や人間関係はおそらくまったく架空のものであり、登場する人々も現実とは異なるキャラクターであったに違いないからだ。

自伝的作品なのに、中身は完全な空想である、と理解するのが正しいのだと思う。文章に込められたディテールはどれも鮮やかにシムノンの青年時代を写し取っているのに、その背景を纏って行動する人たちはみなこの世に実在しなかった「小説」上のアバターだと思われるのである。だから読後感がすごく奇妙なのだ。面白いのか、つまらないのかさえ、うまく判断できない。たぶん小説としては凡作だ。しかしこれ以上にシムノンの青春時代を鮮明に焼きつけた文章が、いままでにひとつとしてあっただろうか?

これはリエージュで育った「私」、すなわち後に作家となった「シムノン」の回想録だ。書き手以外の主要人物は、すでに冒頭部で紹介されている。いずれもシムノンが10代後半に、地元新聞の見習仕事をやりながら知り合った美術学校の学生とその仲間たちで、年代でいえば1915年から1922年ころに当たる。私たちは《ニシン樽》という名でつるみ、サン・フォリアン教会近くの家の屋根裏をねぐらに酒と煙草をやりながら、レンブラントやプラトンやショーペンハウアーの話でくだを巻き、ときには《赤いロバ》というキャバレーに連れ立って行き、若娘の歌声を聞く日々を過ごしていた。本作の英訳版に《ニシン樽》という名についての訳注がある。おそらくは彼らのねぐらが狭くて、まるで樽に詰め込まれたニシンのようにぎゅうぎゅう詰めの状態であったことからの連想だろうと記されている。

この《ニシン樽》の仲間から、後に3人の犯罪者が出た。3つの犯罪が露わになった。どの当事者も、どの事件も、辿った経緯は異なっている。だがあのころ私たちはひとつの場所にいたのだから、その後にそれぞれが辿った道は偶然で、本当は誰がどの道を進んでもおかしくなかったのではないか。ひょっとしたら自分でさえ、彼らのひとりになっていたかもしれない。──きっとそんな想いが「私」に文章を書かせているのだ。このような前提で本作の物語は始まる。

3人の犯罪者とは、冒頭に名前の出たファキールという渾名の男、やや小太りのヒャサント・ドンス、そしてフェルディナン・ドゥブローエだ。彼ら全員と知り合う前、13歳半だった私は、初めて女を知った。相手の女は何歳だったろう? 14歳? 15歳? ともかく私が仲間のうちで最初に知り合ったのは金物商店の息子ドゥブローエだ。彼は私より年上で、モンマルトル通りで働いていた。近くのカフェに毎日ファキールが来ていて、客の手相を見る彼とも知り合いになった。ドンスは古本屋の店主で、オカルトに嵌まり、風刺詩も書く男で、私はよく彼の店のショーウィンドウを眺めた。後に私は最初の小説『アルシュ橋にて』を、彼の印刷で出版することになる。最初、私は若娘の腕に抱かれるほどの小僧だったが、1年後には地元紙の記者になっていた。いつも帰宅時にはサン・フォリアン教会の前を通った。ドゥブローエの親がやっている店の前も通った。私は15歳半で、戦争が終わり、ドイツ軍はなおも横暴に街をのし歩いていたが、3つの犯罪が私の周りに生まれようとしていた。

私は父が死んだので働かなければならず、1ヵ月学生に本を売りさばく仕事をしたのだが、あるとき新聞社の前を通りかかり、入社をその場で決意して飛び込んだのだ。16歳と数ヵ月。私はいちばん若い記者で、日本のヒロヒト皇太子を含めたくさんの著名人にインタビューした。一丁前に灰色のモーニングコートを着て、昼食の場所を探して回り、そうして不意に仲間を得たのだ。

ドゥブローエは踊り子の愛人がいたので、彼は私を劇場やキャバレーに連れて行ってくれた。まったく足を踏み入れたことのなかった、モンマルトル式のキャバレーを知った。若い娘がハスキーボイスで歌っていた。1日20フランで雇われた歌手で、その娘は翌年死んだ。客のなかにドゥブローエやファキールの知人がいて、それが画家志望の「ちびのK…」、20歳の男だった。私は彼らと《赤いロバ》で酔い潰れては、朝帰りの日々を送るようになった。戦争の時代は終わり、愛国の時代も過ぎて、渾沌の時代が始まろうとしていた。

私はいろいろな本を読んだが、とりわけバルザック、ディケンズ、デュマが好きだった。《赤いロバ》で芸術家志望の若者たちと飲み合い、そうしていつしか《ニシン樽》が生まれた。いちばん若いので18歳、年長は23か24歳。サン・フォリアン教会近くに廃屋同然の裏家があり、私たちは月当たり30か40フランで屋根裏部屋を借りて根城にした。1917年から1920年ころの話だ。「もしレンブラントがいま生きていたら……」ダンテやシェークスピアを語る者もいた。ムーズ川が近くを流れている。ハンサムなちびのKはときおりガールフレンドのシャルロットを連れて来ることもあった。またあるとき彼は《ニシン樽》で、顔色悪く寝入っていた。「どうしたんだ?」と訊くと「母さんを捜してくれ……」という。こいつの母は死んだと別の者がいった。だがちびのKはまだ呟いていた。「母さんが見える……。でも母さんはぼくを認識してくれない……」と。そのときファキールはコカインを吸って、Kを足蹴にしていたのだった。

リエージュの伝統では、クリスマスイヴの夜に人形劇をおこなう。その夜私たちは50人ほどの大人数で、ホテルで盛大なパーティを開いた。「今日、芸術は科学を歓迎する!」外は雨が降っていた。「誰がKを運ぶ? 具合が悪そうだ」Kは路上に倒れていた。他の者たちが彼を私の肩にのせた。「彼はどこに住んでいる?」誰もはっきりと知らなかった。私はそこと思われるアパルトマンまで彼をかついでいった。「ここだと思う……」と仲間はいったが、Kのポケットを探っても鍵が見つからない。やがてなかから太った女が出てきて、「8日間も留守にしていたのよ!」といった。

その後どうなったのかわからない。翌朝、ちびのK…はサン・フォリアン教会の戸口で首を吊って死んでいた。片方の靴が失われていた。私は中央警察署でドゥブローエと会った。彼は「ばか野郎!」と私に怒鳴ったが、いつKが目を醒まして首を吊ったのか、結局誰にもわからなかった。シャルロットだけが彼のアパルトマンの鍵を持っていた。「彼は他の女には決して手を出さなかったわ」と彼女はいった。

Kを死に追いやったのは誰だろう? ファキールだったのかもしれないし、身が汚れたのに風呂に入れなかったせいかもしれないし、あるいは私たち《ニシン樽》の誰もが原因だったといえるのかもしれない……。

そして春になってドゥブローエが、私にビジネスの話を持ちかけてきた。いっしょに地元雑誌を創刊しようというのだ。パトロンにいい男がいる、35歳か40歳くらいのルーマニア人だという。私たちはふたりでその男の豪邸へ出向き、その場で資金を調達した。かのルーマニア人は、ときどき匿名で自分でも記事が書けるならそれでいいという。芸術家にとってのパトロンなのだ! 私はすでに新聞社で働いていたが、こうして17歳半の私はドゥブローエとふたりで4ページの新雑誌《ナネッセ》の編集人になった! 創刊号の発行は15日後だ。まずは30記事必要だ。内容は何でもいい。私は新聞社の給料より高い金がほしかった。1行30サンチームはもらいたい。金儲けだ! 私はカフェに行き、新聞とビールを頼み、15分後には100行書いた! これで30フラン! ならば1時間書けば120フランだ! 創刊号が出たとき、私の母はそれを見て「こんな恥さらしなことをして!」となじったが、私は身なりも清潔になれたし、さらにドゥブローエは新しい話を持ちかけてきていた。「編集長にうってつけの男がいる」「ドンスのことか?」「彼なら書店主だ、新聞を買ってくれるさ!」ドンスはかねてから詩人を自称し、あちこちの著名人に手紙を送りつけて返事をもらっていた。彼はいった、私の伝手でいくらでも著名人の記事が書ける!

──と、このように、物語のほとんどは「私」がリエージュで過ごした夢のような青春時代の回想に費やされる。混沌というよりハイテンションのばか騒ぎといった方がふさわしい。シムノンは実際、最初の書籍『アルシュ橋にて』(第20回)を自費出版に近いかたちで1921年に地元リエージュで出しており、《ニシン樽》の仲間も挿絵などで協力していたので、この出版狂騒曲には妙にリアルな熱気がある。ただし、だ。

後の有名作家が若いころの同人誌遊び(あるいは映研での映画づくり)の日々を振り返って描く──そんな作品はいくつかあるが、本作が問題なのは、こうした若き日の熱狂がどうして後の犯罪に繋がったのかよくわらかない、あるいはほとんどまったく関係がないようにさえ思える、ということなのだ。本来ならこういう場合、若き日の情熱と友情が少しずつ人間関係を蝕み、互いの信念の衝突によって罅割れ、そうした悔恨が後に取り返しのつかない事態を呼び、運命的な不幸に見舞われてゆく、という筋書きが定石のはずだが、本作はなぜかそういう展開にならない。彼らはトキワ荘の住人でもなければガイナックスのメンバーでもないのだ。

そのため、本作は非常にふしぎな読後感を与える。《ニシン樽》の仲間のひとりがサン・フォリアン教会で首吊り自殺をしたのは事実なので、この「ちびのK…」なる若者を誰がそこまで精神的に追いやったのか、という追究は、シムノンにとって極めて重要な案件だったはずだ。嘘や架空でもよいから原因と理由をつけて物語に昇華させることができたならば、当時の仲間たちから激しい非難を受けたかもしれないが、それはそれで畢生の傑作となったと思われる。だが本作ではその犯人追究はなされていない。《ニシン樽》の仲間たちにとって心のしこりになったものの、たとえばファキールが直接の原因者であったとは結論づけられていない。

この後、狂騒的な回想を経て、後半からようやく“いま”の話が始まる。物語上では1931年から1933年のことと設定されているが、それぞれそれなりに年齢を重ねたかつての仲間、ドゥブローエとドンスがどのような人生を辿ってきたのか、そのふたつの物語が改めて綴られる。結局リエージュでシムノンたちはルーマニア人からの資金源を失って、雑誌は廃刊となり、《ニシン樽》も自然消滅して、皆は各地へ散っていった。興味深いことだが、本作では「私」、すなわちシムノン自身のその後の経緯は何も書かれていない。ただ現在は作家であると冒頭に紹介されているだけだ。《ニシン樽》の面々のなかには、後に弁護士や高級役人となって成功した者もいたという。シムノンもいわばそうした勝ち組のひとりで、破滅したのは本作の主要人物3名だけ、あるいは「ちびのK…」も入れれば4人だけということになる。自殺した「ちびのK…」がただひとり匿名として書かれているのも感慨深い。というのは、つまり作者シムノンは自殺した彼にだけは本当のシンパシーを感じていたと取れるからだ。逆にいえば、他の《ニシン樽》の仲間たちは、架空の物語で犯罪者に仕立て上げることができるほど、シムノンの内面では客体視されていた、といえるからである。シムノンにとって本当の「友人ami」とは何だったのだろう? シムノンにはサイコパス(ソシオパス)の気質がほの見える、と以前に何度か書いたが、こういうところにもシムノンのつき放しぶりが出ている。だが一方で、本作にはシムノン作品で繰り返される、「ひょっとして私たちはある瞬間にほんの少し踏み間違えるだけで、まったく違った人生を送ることになったかもしれない。それはあなたや私の身にも起こり得ることに違いない」という強迫観念がやはり通底音として流れており、それはシムノン自身があまりに精神的に鋭すぎて、他人の気持ちがわかり過ぎてしまう、エンパシー能力の異常に強い人間だったからではないか、というかねてからの仮説を補強する。その原点となった事件が、青春時代に直面した、友人ともいえない仲間の首吊り自殺だったということなのではないか。シムノンは作家として成功してからも首を吊った彼の内面だけはどうしてもわからなかった。他の人の心は読め過ぎるのに、彼の心だけはどうしても読めない。いつまで経ってもわからない。この衝撃的な現実が、シムノンを作家として突き動かし続けた最大の動機だったのではないだろうか。

だから本作では残りのふたり、ドゥブローエとドンスそれぞれが、ある意味あまりに“明快な不条理さ”でもって犯罪へと至る。1931年以降へと話は移り、40歳を越えたふたりのうち、まず語られるのはドゥブローエだ。彼は出版への夢を捨て切れないまま、愛人ベルジュレットとともにスペインのマドリードへと移り住んでいた。スペイン内戦が勃発する前のことだ。しかし彼女が勤め先でスペイン人ダンサーのテジャルダと不義を働いていたことがわかり、ドゥブローエはふたりを脅迫した上、テジャルダを銃で撃って殺した。筆者であるシムノンはその裁判の様子を新聞で知った。彼が殺したという決定的証拠はなかったが、事件当日に彼が男の家を訪ねた様子は隣人が見ており、結局彼は20年の労働刑を受けて流罪となった。

その裁判のさなかに、もうひとつの犯罪もまた始まっていたのだった。古書店主だったドンスはパリから30キロ離れたブレ゠レ゠トルーという田舎町に母親を連れて引っ越し、自宅を《ラ・テイバイード》と名づけて(エジプトの古代都市テーベを想起させる)、週末には愛人アルマンドを呼び寄せて暮らしていた。彼もまた出版と詩作の夢を捨て切れず、その村で《サヴォワール》[知る]という新雑誌をつくり、周りの人々に「これでこの村は有名になって、今後は観光客が押し寄せる。だから記事に協力しなさい」と触れ回っていたが、誰からも相手にされなかった。筆者である私は《サヴォワール》の創刊号を後で読むことになる。記事はすべてドンスが書いたものだが、いくつもの偽名記事のなかに「著名人にインタビューした」という触れ込みのでっち上げ記事があり、そこで取材に応えているのは他ならぬドンス自身と思われた。そこで語られていることのひとつひとつが、後になって彼が事件を起こしたことを知った上で読むと私には心に刺さった。

ドンスの愛人アルマンドもまた、別の男と関係を持っている様子だった。ドンスは彼女を問い詰めたが、彼女は否定し、後に赦しを請うてきた。寒い5月5日の金曜の夜、ドンスは彼女を連れて汽車でブレの村へ戻り、暗い夜道を家までふたりで歩いていった。彼女は終始不安げだった。ひょっとすると愛人が彼女を奪い返しに追ってくるかもしれない。もしそうだとしたら修羅場になる。何度も振り返って、あそこに人がいるのではないかとドンスに問うた。そしてふたりは自宅の扉を潜り、彼女は闇へと足を踏み入れた。

そこから先はドンスの供述によってしかわからない。それに拠れば、ドンスは彼女を2階の部屋で寝かしつけたが、すぐに起きて窓の外を指し、「家の周りを誰かが窺っている」と“幻覚”を見て騒ぎ出した。外を見回って誰もいないことを確かめ、屋内に戻ったドンスが彼女の寝室に行くと、再び彼女は「あそこにいるわ」と叫び、枕に顔を埋めてすすり泣き始めた。

「そこで私はベッド脇のハンマーで彼女の頭を打ったのです。そしてナイフを見つけたので首に突っ込みました」と後にドンスは供述した。「その後、1階へ降りて、母を起こしてハーブティーを淹れてもらうよう頼みました。『何かあったの?』と母が2階へ行き、愛人の死体を見たので、今度は母の頭を拳で殴り、それからナイフで首を裂きました」

ドンスは翌朝、汽車で故郷のリエージュに戻った。まず弁護士を訪ねて自分のしたことを話したが、彼はベルギーでは斬首刑がないことを知らなかった。短篇「死刑」(第61回)にも書かれている通り、フランスでは死罪となるような犯罪でも、その実行犯が国境を越えてベルギーに入ったら、ベルギーの法律の範疇内で裁かれるので死刑にはならないのだ。ギロチンの断首刑を想像していた彼は納得できず、告白するため神父の家に赴いた。タクシーを待たせておいてドアへと行くと、学生時代に習った神父が出てきた。神父が彼をなかに通そうとしたとき、かつてこの神父に責められたことを不意に思い出してリボルバーで撃った。1発目は頭に、2発、3発と続けて撃ち、さらにランダムに撃ち続け、ドンスは待たせておいたタクシーに戻り、そのまま検察庁へ行くよう運転手に命じた。

村の自宅で死体が発見されるまで、彼は独房で詩を書いていた。なぜ母親や神父まで殺したのかと検察官に問われて、彼は供述で「自分は屍姦症患者なのです」と答えた。そして自分は小さかったころ、雌豚がハンマーで頭を殴られ、ナイフで首を切られて殺される場面を見た、その雌豚と同じことをやったのだと回想した。

──このドンスの犯罪を綴った最終章だけは、なぜかそれまでと比べて文章が格段に“生きている”。完全な架空の物語となった最終章で初めて、作者であるシムノンの筆はいつものように冴え渡る。先に記した通り、ドンスの犯罪はあまりにも“明快な不条理さ”であって、『逃亡者』(第44回)のラストで主人公が見せた滑稽な破滅と似ている。

その後、筆者であるシムノンは、かつて自分は祖母からこんなことを聞いた、と想い出を綴る。「本当に人間ってこういうことをするのよ!」──その言葉がいつどんな状況で祖母の口から発せられたかは憶えていない。だが「本当に人間ってそういうことをする」ものなのだ、とシムノンは記す。ここで虚実は絶妙な融合を遂げる。おそらくシムノンの祖母がそういう言葉を発したのは本当のことだろう。少なくとも本当にシムノンの記憶にあったことなのだろう。その言葉が架空の犯罪の物語を“真実”にする。

最後の締め括りは本当に奇妙だ。唐突にシムノンは若者のことを考える。ということはつまり、シムノンは自分がもはや若者ではないことを自覚しているのだ。そして自分も若者に対して、やはり「本当に人間はこういうことをするのだ」と呟くだろう、と綴るのである。最後の一文があまりに奥深い。ネタばらしになるが書いてしまおう。次の段落で小説は終わるのだ。

「それで、すべてを話して終わったら、すべては恐ろしくありふれたものとなる」

シムノンという作家の抱える“他者との距離感”、その凄みがこれほど迫るラストはない。

本作の英訳者であるデイヴィッド・カーターは、たぶんシムノン生誕100周年の2003年に、英国の《ポケット・エッセンシャル・リテラチャー》叢書からジョルジュ・シムノンのポケットガイドを出した著者と同一人物だろう。英国や韓国で精神分析学や文学、演劇・映画論などを教えていたらしい。フランス語は専門ではなかったようだが、独学で学び、シムノンの原著を読んでいたようだ。

《ポケット・エッセンシャル・リテラチャー》のガイドは、その時点まで英語圏で翻訳刊行されていたすべてのシムノン書籍に簡単な書誌情報を添え、物語のプロットを(ネタばらしなしで)紹介し、感想コメントと5段階評価の点数をつけたリストである。掲載順はメグレものとロマン・デュールものに大別され、それぞれフランス本国での刊行順に従っている。興味深いことにカーターの5段階評価は私の星取り表の評価とまったく異なるので、もし私(瀬名)の評価が納得できない、違和感がある、という人は、カーターの評価を確認してみるとよいと思う。

カーターの評価は5段階で、そのうち最低点の1はつけないので、点数は2から5までに限られる。カーターが最高点の5をつけた作品を列挙しよう。小説の感想は人それぞれであるから、自分にフィットする評論家を参考にすればよいのだ。料理のレシピ集と同じことである。

| 連載回 | タイトル(出版年)(記事リンク) | カーター評価 | 瀬名の評価 |

|---|---|---|---|

| メグレもの作品 | |||

| #4 | 『メグレと運河の殺人』1931 | 5 | ★★ |

| #11 | 『三文酒場』1931 | 5 | ★★★★ |

| #12 | 『メグレと死者の影』1932 | 5 | ★★★☆ |

| #16 | 『霧の港のメグレ』1932 | 5 | ★★★★☆ |

| #64 | 『メグレと超高級ホテルの地階』1944 | 5 | ★★★☆ |

| #69 | 『メグレと奇妙な女中の謎』1944 | 5 | ★★★★★ |

| 『モンマルトルのメグレ』1951 | 5 | (読了済) | |

| 『メグレ夫人のいない夜』1951 | 5 | ||

| 『メグレと消えた死体』1951 | 5 | ||

| 『メグレの途中下車』1953 | 5 | ||

| 『メグレ間違う』1953 | 5 | ||

| 『メグレと田舎教師』1954 | 5 | ||

| 『メグレ罠を張る』1955 | 5 | (読了済) | |

| 『メグレと老外交官の死』1960 | 5 | ||

| 『メグレとルンペン』1963 | 5 | ||

| 『メグレたてつく』1964 | 5 | ||

| 『メグレと宝石泥棒』1965 | 5 | ||

| 『メグレと殺人予告状』1968 | 5 | ||

| 『メグレとひとりぼっちの男』1971 | 5 | ||

| 『メグレ最後の事件』1972 | 5 | ||

| 硬質長篇小説(ロマン・デュール) | |||

| #33 | 『アルザスの宿』1931 | 5 | ★★★☆ |

| #35 | 『仕立て屋の恋』1933 | 5 | ★★★★★ |

| #41 | 『倫敦から来た男』1933 | 5 | ★★☆ |

| #42 | 『下宿人』1934 | 5 | ★★★ |

| #58 | 『ドナデュの遺書』1937 | 5 | ★★★★★ |

| #55 | 『人殺し』1937 | 5 | ★★★★☆ |

| 『Les sœurs Lacroix』1938 | 5 | ||

| 『汽車を見送る男』1938 | 5 | ||

| 『Chez Krull』1939 | 5 | ||

| 『家の中の見知らぬ者たち』1940 | 5 | ||

| 『片道切符(帰らざる夜明け)』1942 | 5 | ||

| 『モンド氏の失踪』1945 | 5 | ||

| 『マンハッタンの哀愁』1946 | 5 | ||

| 『判事への手紙』1947 | 5 | (読了済) | |

| 『Le destin des Malous』1947 | 5 | ||

| 『雪は汚れていた』1948 | 5 | ||

| 『Pedigree』1948 | 5 | ||

| 『帽子屋の幻影』1948 | 5 | ||

| 『ブーベ氏の埋葬』1948 | 5 | ||

| 『Les Volets verts』1950 | 5 | ||

| 『ベルの死』1952 | 5 | ||

| 『リコ兄弟』1952 | 5 | ||

| 『L’horloger d’Everton』1954 | 5 | ||

| 『Le Grand Bob』1964 | 5 | ||

| 『Les complices』1956 | 5 | ||

| 『かわいい悪魔』1956 | 5 | ||

| 『日曜日』1959 | 5 | ||

| 『闇のオディッセー』1960 | 5 | ||

| 『ベティー』1961 | 5 | (読了済) | |

| 『青の寝室』1964 | 5 | ||

| 『ちびの聖者』1965 | 5 | (読了済) | |

| 『猫』1967 | 5 | ||

| 『妻は二度死ぬ』1972 | 5 |

逆に、もっとも評価の低かった2点の作品は以下の通り。

| 連載回 | タイトル(出版年)(記事リンク) | カーター評価 | 瀬名の評価 |

|---|---|---|---|

| メグレもの作品 | |||

| 『メグレ、ニューヨークへ行く』1947 | 2 | ||

| 『メグレと殺人者たち』1948 | 2 | (読了済) | |

| 『メグレ保安官になる』1949 | 2 | ||

| 『メグレと幽霊』1964 | 2 | ||

| 硬質長篇小説(ロマン・デュール) | |||

| #54 | 『遠洋航海』1936 | 2 | ★★ |

| 『Le Cheval-Blanc』1938 | 2 | ||

| 『Le passager clandestin』1947 | 2 |

カーターはエキゾチックな異郷ものに低い点をつける傾向があるが、これは英語圏でさえシムノンの異郷小説は当時あまり翻訳されておらず、馴染みが薄くてシムノンらしくないとされたためではないか。また、各国でのシムノン作品の評価は、意外と翻訳された順番が大きく影響しているように思われる。日本ではいまでも『黄色い犬』(第5回)と『男の首』(第9回)がシムノンの代表作のように語られるが、これら2作は最初に本邦で出版紹介されたメグレものだ。

以前、英国の《ガーディアン》紙が2009年の「必読の1000冊」でなぜか『メグレを射った男』(第15回)を選出していることを紹介したが、よく考えると『メグレを射った男』は『紺碧海岸のメグレ』(第17回)との合本『Maigret Travels South』[メグレ南へ行く]として、いちばん最初に英国のペンギンブックスへ収められたメグレものなのだ。また韓国のウェブサイト企画で2011年に実施されたオールタイムベスト・ミステリランキングでは『死んだギャレ氏』(第2回)が上位に入ったそうだが(https://w.atwiki.jp/asianmystery/pages/181.html)、私の推測ではひょっとすると韓国で2011年から刊行された《メグレシリーズ》叢書は本国での刊行順に倣って翻訳1作目がこれで、だから「メグレからひとつ選ぶなら最初の作品」ということで票を集めたのではなかろうか。

さてカーターは、本作『わが友らの三つの犯罪』自体に点数はつけていない。ガイド本を出したときにはまだ英訳されていなかったのだから当然なのだが、実際に自分で本作を訳出紹介したのは、やはり自伝的要素の強い特別な作品だという資料性を重視したからであろう。訳者まえがきを読んでもカーターが本作をものすごい傑作と認めているようには思えないが、ちょうど英語圏でシムノンの訳出紹介が滞っていた時期でもあり、もっと本作を多くのシムノン愛好家に知ってもらいたいという熱意は感じられる。

大作『ドナデュの遺書』(第58回)を書き終えて第一期を抜け、おのれの青春時代が終わったことを自覚したシムノンは、第二期に入って単発のロマン・デュール作品でも意図的に読みやすい“犯罪小説”を手がけるようになってきた気がする。そして本作のように、おのれを振り返ってその人生を娯楽小説に落とし込む、ある種プロフェッショナルな潔さも出てきた。この“軽み”が今後どのような稔りへと至ってゆくのか、注意しながら楽しみに続刊へと進みたい。

いま英国でシムノン復興の動きが熱い。ペンギンクラシックスでメグレものの長篇全75作が完全翻訳刊行された後も出版ブームは止まらず、ペンギンでは引き続き単発のロマン・デュール作品などからセレクトし、新訳で紹介し続けている。先ごろはなんとメグレものの中篇「死の脅迫状」(第68回)まで出た。英語圏で「死の脅迫状」と『メグレの新たな事件簿』未収録の最後の2中篇(第62回)が翻訳刊行されるのは今回が初めてのことだそうだ。

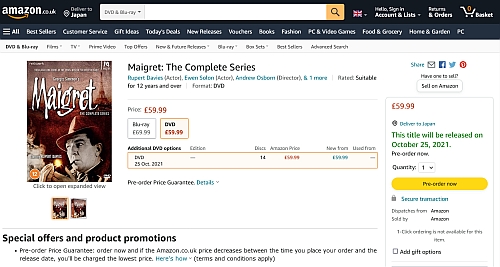

そしてついに、BBCで放送されたルパート・デイヴィス版のTVシリーズ『Maigretメグレ』が、全話完全収録でソフト化される。まさに快挙だ。Amazon.co.ukで注文できる(https://www.amazon.co.uk/gp/product/B09DMW57XC/)のでお見逃しなく。こうなると本邦の愛川欽也版『東京メグレ警視』シリーズのソフト化がいっそう待たれる。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『魔法を召し上がれ』『ポロック生命体』等多数。 文理の枠を超えた「パンデミックと総合知」をテーマに、母校・東北大学の研究者らとの対話連載を展開中。記事構成は翻訳家・サイエンスライターの渡辺政隆氏(https://web.tohoku.ac.jp/covid19-r/people/)。 ■最新刊!■ |

■最新刊!■

■瀬名秀明氏推薦!■