|

・Les clients d’Avrenos, 1935/8/1(1932/夏-1934/5執筆)[原題:アヴルノスの顧客たち] ・« Paris-Soir » 1934/10/12-11/13号 ・Tout Simenon T19, 2003 * Les romans durs 1934-1937 T2, 2012 Romans du monde T1, 2010 ・Georges Caraman名義, Les gangsters du Bosphore, « Police et Reportage » 1933/秋に休刊のため未発表(1933/4/27執筆)*[ボスポラス海峡の悪漢たち] ・Mes apprentissages: Reportage 1931-1946, Omnibus, 2001 |

顧客を待たず、サジード目当てに来た学生はバーの席に腰掛けていた。しかし彼に給仕をする必要はなかった。彼は飲み物しか頼まず、その飲み物にも口をつけていなかったからだ。

ただピンクのシルクと大粒の真珠で着飾った大きなロラのみが、第一テーブルの所定の場所につき、前方を見渡して、彼女を夜に取り残さない漠然とした微笑みを浮かべていた。あるいは、それとも! 彼女が踊るダンスナンバーの数分の間、彼女は眉をひそめ、唇を持ち上げ、不安と共に足元を見ていた。彼女は自分が踊れることを決して自慢しなかった。他の人のようにそうしていたのは、それはキャバレーの〝芸術家〟にのみ規制が許されているからだった。それはパスポートにも書いてあった!

サジードはまだ降りて来なかった。彼女はいつも女たちの化粧室として使われている天井裏を最後に閉める。そして映画スターのような身ぶりで現れ、間仕切りの穴から中を見て、顧客たちが部屋にいることを確認するのだった。

そして男たちは彼女に親しげな仕草や微笑みを送る。男たちは彼女を腕に抱き、尻を叩いたが、もしそうしなかったなら、その男はアンカラに再びやって来たばかりなのだと言えた。

バーの若い学生は本当に恋に落ちており、そしてそのとき、時を持て余すことなくソーニャへと尋ねた。ダンスを踊らずフランス語とドイツ語でロマンスを歌うロシアの女だった。

「昨晩は遅くに閉まったのかい?」

「普段は4時か5時くらい」

「サジードは?」

学生は部屋の後方を見て嫌悪感を抱いた。そこには狭い個室が2列に並んでいた。どこでもビールやレモネードを飲む権利がある。個室では、トルコのシャンパンやカクテルを消費して、〝芸術家〟たちの誰かにおごらなくてはならない。一方、人々はほとんどカーテンで個室をぴったりと閉めることもできた。

サクソフォン奏者は顧客を待って、退屈しながら楽器を構え、唇に持ってゆき、2度か3度、無意味な音を鳴らし、そしてスタンブールの新聞を読んでいるピアニストへ再び目をやった。

いくらか軽薄で禿げたユダヤ人の経営者は、顧客の頭が2、3確認できるので、夜の消費に向けて準備をしていた。(仏原文より瀬名の試訳)

さあ、ついにこのときが来てしまった。邦訳も英訳もないシムノンの長編を取り上げる日が来たのである。

シムノンの本名名義の長編で、邦訳も英訳も出版されていない作品は10作ほどある。当初、私は本連載でこれらの作品をスキップしようと考えていた。習作時代のペンネーム作品はともかく、ちゃんとした本名名義の小説をGoogle翻訳で読むのは、プロの翻訳家の皆様に対して何だか失礼な気がしたからだ。Google翻訳では真に文芸作品を味わったとは言えないのではないか、との思いも頭を過ぎった。

しかし結局取り上げることにしたのは、以前にも書いた通り、この連載では「読みたいか、読みたくないか、本当のところはどうなのだ」という単純な一点のみで物事を進めるのがよいと考えたためである。読みたいなら読めばいい。ただそれだけのことだ。「Google翻訳では真に文芸作品を味わったとは言えない」と考えるのは、もはや根拠のない差別であろうと思った。実際、2018年現在のGoogle翻訳において、フランス語から英語への機械翻訳は、プロ翻訳者による数十年前の古い商業出版英訳文よりもむしろわかりやすいとさえ思えることがある。これはいままで私がシムノンの英訳版を読んで来て、実際にフランス語原文をGoogle翻訳に投入してみて、比較検討を重ねてきた上での実感だ。それなら文芸作品を味わうにも充分ツールとして利用できるのではないか。私たちは人工知能ブームの時代を生きており、そのことは文化にも明らかな恵みを与えているのである。

私はまだフランス語の小説を原文で読み下せるほどの能力はない。だがこの連載は月一ペースの掲載なら20年続く。いまフランス語が読めるか、読めないか、などという問題は、些細なことに過ぎないはずだ。少なくともあと3年勉強を続ければ、いくらか原文で読めるようになっているのではないか。

私には夢がある(おお、キング牧師やABBAのヒット曲のようだ)。いつか人工知能の力を借りて、毎月一冊のペースでメグレ警視シリーズを原文から日本語へ新訳し、完全個人訳により毎月一冊のペースで刊行する夢である。人工知能が進歩すれば、シムノンが実際に書いたのと同じ速さできっと翻訳ができる。メグレの長編は75冊。そのとき私は60歳くらいになっているかもしれないが、不可能な夢ではない(それまで生きられるかどうかわからないが)。

物語の舞台は地中海と黒海をボスポラス海峡で結ぶ国、トルコ。ムスタファ・ケマルがトルコの初代大統領だった時代(執筆時期と同じ)。

主人公は通訳として大使館で働いているフランス人男性、ベルナール・ド・ジョンサック40歳である。彼はトルコの都市アンカラのバーで、若いハンガリーの女性ダンサー、ヌウチ17歳と知り合う。ヌウチはジョンサックが名前に「ド」をつけていることから爵位を持つ金持ちの男性だと考え、明日彼がアンカラを出てスタンブールに戻ると聞いたとき、一緒に連れて行ってと咄嗟に願い出る。ヌウチは子供時代から貧乏な家庭に育ってきていた。

実際のジョンサックはヌウチが思うほど金持ちではなかったのだが、彼らは一緒に出発し、スタンブールのペラ・パレスというホテルに宿泊する。古い通り、港、市場。そしてジョンサックはスタンブールで旧知の仲間がいつも集っているアヴルノスのレストランへとヌウチを連れて行った。アヴルノスという男が経営している店である。そこにはトルコ長官(ベイ)や、かつての金持ちや、アルバニア人や、ジャーナリストといった面々が集っている。みなフランス語を話し、ときにハシシを吸う。しかしヌウチには彼らが退屈な集まりだと思えた。

ふたりはペラ・パレスに滞在を続ける。ヌウチはジョンサックのことを好いているが、彼の方の態度ははっきりしない。ただ、ヌウチはハンガリー人であり、外国人は入国のときから見張られている。もし若い女がトルコに居続けようとするのなら、権利を持つ誰かと結婚する必要があるのだった。ジョンサックはヌウチとの結婚を否定しない。

ある日、彼らはストルバーグと言う30代の若い男と、その男が連れているレリア・パストールという23歳の娘と知り合う。ストルバーグは父が元スウェーデン大使で、本人は何もしなくても暮らしてゆける男だ。レリア嬢も裕福な家庭の生まれである。

レリアと知り合ったことで、かえってジョンサックはヌウチと結婚したい気持ちを募らせるが、ヌウチの方は彼がレリアに気があるのではないかと思い始める。さらに次の集まりで、ふたりはストルバーグやレリアと会った。「あなたの友達はつまらないわ」が口癖のヌウチは、初めて「あなたの友達は面白いわ」と言い、ストルバーグと急速に接近し、プレゼントまでもらう。ジョンサックは彼らのそんな様子を見ていた。しかし今度はレリアがジョンサックに対して気のある素振りを見せ始める。レリアはボスポラス海峡の水に入り、まるで入水自殺を遂げるかのようであり、ジョンサックは何とか彼女を救い出して、ずぶ濡れの彼女を家まで送った。

翌日、彼はヌウチから、レリアは裕福で自分とは全く別の女なのだと指摘され、さらにヌウチの貧しい出自も聞かされる。「レリアはあなたを愛しているわ」「いや、違う」「彼女は金持ちよ。後悔しないの? もししたいのなら彼女と結婚してもいいのよ」──そんなことを話しているうち、ペラ・パレスにパストール氏という男性から電話があり、ジョンサックは驚く。昨夜帰宅したレリアが毒を飲んで自殺を図ったというのだ。パストール氏はレリアの父だった。急いでジョンサックはレリアの家に駆けつける。彼女は「ヌウチと幸せになって下さい」という彼宛の遺書までしたためていた。

幸いにして彼女は回復する。だがジョンサックはヌウチとレリアの間でその後も心が揺れることになる。ヌウチは積極的にふたり暮らし用の新しい部屋を調達し、彼を誘ってそこへと引っ越す。ヌウチはアヴルノスの顧客たちに、ジョンサックを自分の夫だと紹介する。ジョンサックは曖昧な心のまま、アヴルノスの店に通って友人らと時を過ごす。回復したレリアがジョンサックの家を訪ねてくる。そのときジョンサックは、彼女に「結婚したい」という意志を告げることになる。

大使館から緊急の用事が入り、ジョンサックは出掛けなければならなくなる。「綺麗だ、レリア、ぼくはきみのものになりたい! きみとの間に強い絆を感じた。わかるだろう、レリア」そう告げるジョンサックだったが、だがそのときヌウチが姿を見せ、ふたりと対面する。それまで部屋の隅で隠れて、事の次第を聞いていたのだ。ヌウチを見たレリアは、それまで聞いたこともないような悲鳴を上げた。女性たちの間で緊張が高まったそのとき、痛ましい事態が起こる……。

本作はシムノンの異郷小説を集めたオムニビュス社の『世界長編小説集』にも収録されている通り、トルコの古い街並みを主な舞台とした作品である。作中ではスタンブールという当時の現地での呼び名が使われているが、地中海から黒海へと抜けるボスポラス海峡の入口に位置する場所で、ちょうど主人公たちの滞在するペラ・パレスや、作中で名前の登場するガラタGalata地区が、この辺りに含まれることになる。

Google翻訳による読書は特別な障壁も感じられず進めることができた。ひとつだけ、タイトル『Les clients d’Avrenos』にあるAvrenosの読み方が「アヴルノス」でよいのかどうか、私には自信がない。レストランを経営している人物の名前だが、最後の「s」は読まずに「アヴルノ」かもしれない。読み方をご存じの方がいらっしゃればご教示いただければ幸いである。

さて、それなりに通読できたのはよかったが、読むのと実際に翻訳してみるのでは話が違う。ちょうどよい機会なので、ここでシムノンの文体の特徴について述べておこう。

物語が動き出してからの文章はさほどでもないのだが、物語が起ち上がったばかりの1ページ目を試訳していて、いつも感じることがある。それは、シムノンの文章には一文の中に複数のシーンが混じっているということだ。

たとえばサジードという名の踊り子が最初のシーンに登場する(後にはまったく姿を見せない端役だ)。彼女はまずスターのように姿を現し、さらに店の中で穴を覗き込み、顧客たちの様子を窺う。これがひとつの文章の中で、何の説明もなく続く。映画で言えば何回かカット割りするべきシーンの連続だが、シムノンはそれをしない。“芸術家”という言い回しも、まったく事前の説明がなく突然に出てくる。箱をカーテンで密閉するという表現もあり、いきなりそれだけ読んだのでは何のことだかわからない。ちゃんと意味を捉えようとするといくらか混乱が生じてしまうのが、シムノンの文体の特徴だと私は感じている。

シムノンの翻訳で知られた長島良三氏は、本連載第41回で紹介した対談記事でこう語っている。

(前略)翻訳で非常に苦労するのは、シムノンは簡潔に書いているので、そのまま訳すと日本語として通じない部分があるんです。

どうしても、“付け足し”をしなくてはならない、でもあまりやり過ぎてもだらだらした文章になったりしますし、どこまでやるかが難しいんです。

(http://www.outsideintokyo.jp/j/news/tarrbela.html)

「“付け足し”が必要」とは、まさに一文の中に複数のカットを挿入するシムノンの文体の難しさを指しているのではないかと思う。そのまま一文で訳すと不自然になるので、日本語を付け足さなければならない。しかしやり過ぎてもだらだらした文章になってしまう。だから難しい。長島氏の翻訳はシムノンの文体に忠実であったと思われがちなようであるが、実際に比べてみると割と文章が違うのだ。

物語がある程度進行してくると、状況も読者に呑み込めてくるので、言葉足らずでも理解がしやすい。だが物語が始まったばかりのところや、舞台転換のときは、少し翻訳が難しくなる。私はいつも未邦訳の長編の冒頭部分を本連載では試訳で紹介するようにしているが、そのシーンだけで試訳が自分でも満足できることは少なく、後々まで読み進めて、「ああ、あそこの意味はこういうことなのか」と思い至って日本語を手直しすることが多い。それでもまだ素人のぎこちない翻訳であろうが、そうやって少しはシムノンの文体を味わいながら皆様に試訳をお届けしているつもりである。

シムノンは『倫敦から来た男』以降、中盤の物語展開が緩くなったように感じている。以前はそれなりに小説の半ばで緊迫した展開を用意していたのだが、ここ数作を読む限り、むしろ前半のシチュエーションづくりに注力し、中盤は時の流れに任せているように思えるのだ。

本作の主眼は、アヴルノスのレストランに集う昔からの友人たちによる、ある種だらだらとした、ぬるくて心地よい人間関係にあるのだと思う。正しいかどうかはわからないが、シムノンが若いころ故郷のリエージュで画家志望の同世代たちと過ごしていた《ニシン樽》の集まりを思い起こさせる。「あいつは来ているか?」「いや、今日は見ていない」などと会話し、ハシシのパイプを吸って、真夜中をとうに過ぎた深夜まで飲んで、それでもみんな金がないので暴飲暴食はしない。利害関係も一致していない。強い友情で結ばれているようでいて、まったくそうは見えないが、やはり誰かが困ったときは集まってくる。ヌウチは「あなたの友達はつまらないわね」と口癖のように言うが、あるときは「あなたの友達は面白いわ」と言う。そんなふうにときおり評価が変わる。アヴルノスの店に集う顧客はそんな男たちなのだ。

本作はトルコを描いていると言うより、そうした男たちの緩い関係性がむしろ目を惹くため、異郷小説の趣は前面には起ち現れない。そんな曖昧さが、本作が英訳もされなかった原因のひとつのように思われる。

物語の半ばを過ぎて、レリアとヌウチが対面し、ある悲劇的な事態が起こる。しかしそこからのシムノンの筆も、やはりどこか緩く、懐かしげだ。その事態に応じて、アヴルノスの顧客の仲間たちがジョンサックのもとにひとり、またひとりと集まってくる。各々はジョンサックの力になるが、全員が協力し合って物事を大きく改善の方向へ持ってゆくということはない。やはりどこか緩いのである。それがこの物語全体のトーンになっている。

ラストシーンの書き方はちょっと意外だった。「あなたはスタンブールで彼らと会える」(瀬名の試訳)という書き出しで、ジョンサックの仲間たちや周辺の人たちのその後が羅列的に紹介される。「そして翌日も人生は続く」という一文で本作は終わる。愁いを含んだシャンソンの歌詞のようだ。

「これは傑作!」「いますぐ読め!」「今月の一押し!」などとプッシュする類いの作品では決してない。「翻訳して紹介すべきだ」と熱心に薦める類いの小説でもない。「共感した!」と喜びの声を上げるような作品でもない。読まなくてもあなたの人生には何の変わりもないだろう。だがしみじみとした思いが残る。

これはそういう作品だ。読書とはそれでいいのではないか。

さて本作は、本連載第39回ですでに紹介した、シムノンの黒海への旅が元になっている。

以前に書いたように、シムノンは妻と連れ立ってマルセイユを出て地中海側からトルコに入り、6月にプリンフィズ諸島に滞在するレフ・トロツキーの単独取材に成功した後、黒海側へと移ってイタリア船で黒海を時計回りに巡り、7月に再びトルコへと上陸している。そして7月終盤にマルセイユへと戻った。

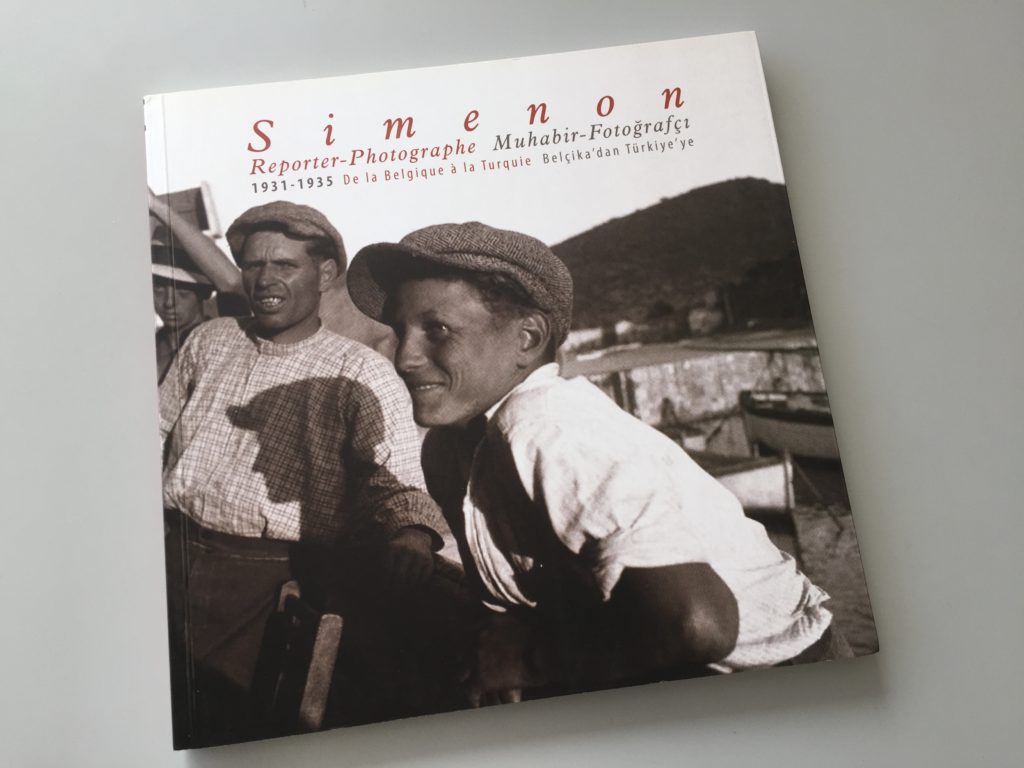

トルコのイスタンブールで2014年に開催された展覧会の図録『Simenon Reporter – Photographe 1931-1935: De la Bergique à la Turquie』[シムノン 探訪記者‐写真家 1931-1935:ベルギーからトルコへ](Notre Dame de Sion Fransiz Lisesi, 2014)【写真】に、研究家のミシェル・ルモアヌ氏が「Simenon et la Turquie」[シムノンとトルコ]という解説記事を寄稿している。シムノンがトルコについてどのようなルポルタージュや小説を書いたのかがよくわかる記事になっている。

まず本連載第39回で紹介したように、トロツキーへのインタビュー取材の仕事がある。その他に読めるのは、当時《警察とルポ》誌のためにペンネームで執筆した「Les gangsters du Bosphore」[ボスポラス海峡の悪漢たち]というルポだ。当時は雑誌媒体休刊のため未発表だったが、現在はオムニビュス社の『わが訓練』で読める。

シムノンは『アヴルノスの顧客たち』で舞台にしたスタンブールの街並みを歩き、当地の警察官からいろいろと犯罪事情について聞いている。トルコは表面上は平和で、犯罪も少ない。売春も禁止されており、泥棒も少ない。しかし迷路のような道を少し横に入り、店の中に行けば、警官の目を盗んでハシシをパイプで吸える場所がある。町にはそれなりの組織が出来上がっており、海外へと向けてハシシやコカインを輸出したり、それに関して金銭をやりとりしたりする機構がある。そうした裏事情を、シムノンはガイド役の人物から聞くのである。

『アヴルノスの顧客たち』に登場する《黒猫》というバーや、物語の最初に登場するサジードという踊り子の名前も見られる。シムノンはペラ地区のナイトクラブやガラタの通りに足を運んでおり、そこで見た光景は『アヴルノスの顧客たち』に利用されただろう。そういえばシムノンはトロツキーに会った後、トルコで《La Régenceリージェンシー》というレストランに行った。その名前もちゃんと『アヴルノスの顧客たち』には登場する。

ここでもシムノンは自分が見聞きした世界を描いていたのだ。

世界旅行作家としてのシムノンは、まだこの後も続いてゆく。日本ではほとんど知られていないこのようなシムノンの側面は、いま現在を生きる日本の読者には遠いと感じられるかもしれない。

それでもこの時期にたくさんの旅をしたから、当時たくさんのルポルタージュを書いたから、だからいま私たちが知るパリのシムノンがあるのだと思う。

| 瀬名 秀明(せな ひであき)/span> |

|---|

| 1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■瀬名秀明氏推薦!■