「黒人しか見えないわ」とジェルメーヌが呟いた。船はまだ航行中で、甲板から見ると船は2列の黒人港湾労働者たちが待っている岸壁にゆっくりと近づいていった。

そして彼女の夫が説得力もなく呟いた。

「もちろん!」

なぜもちろんなのかといえば、ふたりはパナマ運河の入口にいるからであった。中央アメリカというのだろうか? インディアンの姿は見えないのか?

それは2時間前のことであり、ふたりには驚嘆の機会が他にもあった。彼らは白いリネン服を着て、どちらも植民帽をかぶっていた。妻よりも英語が話せるデュプシュは荷物の引き渡しの黒人と話し合い、数字の書かれた一片のボール紙をもらって唸った。

「《ワシントン・ホテル》?」

「イエス!」と黒人は答えたが、呆気にとられた。彼は降船しようとしていたからだ。

今後タヒチへと向かう《ヴェルダン市号》の乗客たちは大騒ぎしながら地面へと降り立った。運河に入るわずか3時間前に船が到着したからだった。デュプシュに呼び掛ける声があった。

「クリストバル[パナマ共和国北部の町であるコロンの南に位置する]に長く滞在で?」

「ぼくらの船は2日後に来る……」

「よい旅を!」

太陽が異郷の気持ちを掻き立てる。税関職人や役人、湾岸と近隣の通りを警備するアメリカ軍人たちの制服も、それを促す。黒人が車に乗せるために路上でつかまえてくるが、ジェルメーヌは馬に曳かれた車を好み、窓のカーテンの飾り房が垂れている白い日除けを乗り越えた。(仏原文より瀬名の試訳)

本作『Quartier nègre』[黒人街]はちょっと特別な作品である。シムノンはこの小説を自らの手で舞台劇に書き下ろしたのだ。

その舞台劇『黒人街』は、出版から1年1ヵ月後の1936年12月8日より1週間以上にわたってベルギーのブリュッセルで上演された。シムノンは自分で脚本を書き、舞台の共同監督をこなし、劇中のシャンソンも自分で作詞した。新しい分野への挑戦である。

相当な意欲を持って臨んだと思われるこの舞台は、しかし興行的に失敗したといわれており、シムノンにとって後々まで心の傷となったらしい。

本作は1934年6月から1935年6月にかけて、《アラルド号》に乗船していたときとフランスのロワレ県アングランヌ(パリから南、オルレアンの近く)に滞在していたときに書かれた、とオムニビュス社『ロマン・デュール集』の書誌解説にある。《アラルド号》とはシムノンが1934年5月から9月まで地中海旅行をしていたときに乗っていた船だ(本連載第46回参照)。

その後の「155日間世界一周」旅行は同1934年12月から翌1935年5月にかけてであり(第49回参照)、その世界一周旅行を終えたシムノンはアングランヌに一時滞在したのだ。つまり本作は、まず1934年の地中海旅行中に書き始められ、そして翌年の世界一周旅行から帰った後にフランスで書き終えられたことになる。なるほど、本作は世界一周旅行を挟まなければ完成しなかった作品だろうと思える。なぜなら本作の舞台はパナマ共和国であり、シムノンが世界一周旅行で立ち寄った場所だからだ。

原題にある quartier とは、パリの「カルティエ・ラタン(ラテン語地区=学生街)」のカルティエ。パナマ共和国ではパナマ市とコロンに黒人系が多いという。ちょうどパナマ運河の南端と北端ということになるが、本作の主要舞台もその2ヵ所である。

主人公は鉱山技師のジョゼフ・デュプシュ。彼はフランスで雇われ、エクアドルに船で赴くところだった。出発の3日前に同郷アミアンのジェルメーヌと結婚し、彼女を連れて来たのである。

ところがパナマ運河の北の入口であるクリストバルに到着すると、雇用先の会社が破産していたことがわかり、フランスで手渡された小切手も紙屑となり、約束の後払い金ももらえなくなっていた。もうフランスの船はなく、次に来るのは3ヵ月後だ。なんとか妻とふたりでフランスに帰国する程度の現金はあるが、その3ヵ月間の生活費用がない。

パナマ市のフランス大使館に行って相談するしかない。デュプシュは妻とともにパナマへ向かう。だが事態は解決しなかった。結婚したばかりの妻との仲もぎくしゃくしてくる。

パナマでふたりはホテル経営をしている顔利きの老人ツェツェや、その妻コロンバーニ夫人、その息子でやはりホテル経営に携わっているクリスチャン、さらに彼らの知り合いであるモンティ兄弟などと顔見知りとなる。ふたりは所持金が少ないので高級ホテルには宿泊できない。ジェルメーヌはコロンバーニ夫人やクリスチャンと親しくなり、ホテルでの働き口を得ることができた。だが夫であるデュプシュはなかなか金を稼ぐことができない。モンティ兄弟に紹介されて、デュプシュは黒人街の街角でソーセージを売り、ボナヴァンチュールという名の仕立て屋の家に部屋を借りた。妻はついて来なかった。「白人女がカリフォルニア(黒人街の大通り)で暮らすのは不可能よ」と忠告されたのである。デュプシュは妻との心の距離が広がってゆくのを感じる。

そして彼は、その家に両親と暮らすわずか15歳にも満たない黒人娘ヴェロニク・コスモス(愛称ニク)と出会ったのである。彼女はデュプシュの部屋に来る関係になっていた。その日も彼女は来ていった。「愛がほしい?」

「愛がほしい?」とは、つまり寝るかと尋ねてきているのである。ここでシムノンが書いた舞台脚本を見てみると、主人公のデュプシュは28歳とされている。妻のジェルメーヌはそれよりも若いことになる(23歳くらいだろう)。そしてコロンバーニ夫妻の息子クリスチャンは、小説版では25歳と書かれている。

白人で28歳の新婚男性デュプシュが、15歳にもならない黒人娘ヴェロニクと愛の関係になるのである。まさにシムノン的といえる王道のシチュエーションだ。

この後、デュプシュと妻ジェルメーヌとの心の距離はさらに離れてゆく。デュプシュは妻が若い白人のクリスチャンと愛人関係になったのではないかと疑い始める。そしてホテルで働いている妻とは対照的に、街角でソーセージを売っている自分にふがいなさと引け目を感じるようになってゆく。

パナマ共和国はパナマ市とコロンの町を挟んで南北に運河が通っている。彼は妻を置いてパナマ市を離れ、コロンの町に行く。そこで港の作業員として働き始める。住処はやはり黒人街だ。しかし不運な事故を起こしてしまうなど、生活は好転しない。黒人娘ヴェロニクはデュプシュについてきて一緒にコロンに住む。妻ジェルメーヌとの乖離は決定的なものになってゆく。

1年が過ぎ、新年が始まる。デュプシュは寂しく地酒チチャchichaを飲んでいる。そこへヴェロニクがケーキを買ってきていった。「あなたの奥さんを見たわ。クリスチャンと一緒に、式典に行くところだった……」妻はホテル経営者の若者をつかまえてうまくやっているのだ、とやるせない気持ちになる。

そしてついに、彼の部屋に妻がやって来る。デュプシュは妻と向き合い、話す。もうふたりで一緒にフランスに戻ることはできない。妻も彼が若い黒人娘と暮らしていることは知っている。彼女はクリスチャンとは何もないと主張する。だが彼は信用しない。

物語の最終章で、ついにふたりは離婚について話し合う。

この小説は、要約すればこれだけの話だ。しかし力強く、豊かで、惹き込まれる物語だと私は感じた。本作は邦訳も英訳もされていない。異郷の地を描いていることから翻訳紹介が敬遠されたのかもしれないが、英訳された他のシムノン作品と比較しても決して劣っているとは感じられない。

パナマ共和国の黒人街という舞台は、むしろ物語を引き立てている。小説内で詳しい風景描写があるわけではないが、カリフォルニアという名の大通りがあるというだけで、北米と南米を繋ぐパナマの雰囲気が伝わってくる感じがする。シムノンは世界一周旅行中、パナマのこうした黒人街へ実際に足を運んだ。後年に「パナマ、世界の果ての交差点」(1939)というエッセイが書かれたので読んでみると、そうとは知らずに黒人地区へ入り込んでしまったときのシムノンの思い出が書かれている。西部劇に出てくるような木の家が並び、ベランダがある。バザールの隅ではパリの香水がフランス国内よりも安い値段で売られている。インディアンのミイラの干し首が、小さな箱に入って30ドルで売っている。街路の角でホットソーセージが売られている。こうした情景を見たことが、本作『黒人街』には活かされている。

「チチャ」という地酒が何度も登場するのが興味深い。とうもろこしを嚙んで発酵させてつくる南米の酒で、ウェブ上で見るとアルコール度は高くないと書かれているが、デュプシュは何杯もこれを飲んで酔う。ルポルタージュ連載の『悪い星』(第49回)にも出てきた。この酒も物語の舞台が異郷であることを読者に強く印象づける。

物語はこれまで読んできた『情死』(第43回)や『アヴルノスの顧客たち』(第45回)と似たような筋立てなのだが、本作は全体を通してさほど陰鬱な感じがしない。主人公デュプシュは妻と別れる運命にあるのだが、それは運命の歯車が狂ったからだというような、悲劇的な感じを受けない。主人公デュプシュは黒人娘ヴェロニクと愛の関係になるわけだが、それは回避できずどうしようもない宿命で人生の転落だったのだというよりも、ほんのちょっとしたきっかけで情が生まれ、それが時間の経過とともに育まれていたのであり、主人公も納得済みのことだったのだと思えるのである。途中で何度もヴェロニクは主人公に「プシュ、あなたは幸せ?」と問いかける。デュプシュは「幸せだ」と答えるのである。それは彼の包み隠さぬ本心であるように読める。

本作もふだんのシムノンの小説と同じように、最後の2章分に入ってから盛り上がりを見せる。ついに主人公は妻と対峙し、離婚について話し合わなくてはならない。この最終章のやりとりは緊迫したよい展開だ。この状況になって初めてデュプシュは自分の母が亡くなったことを知り、遺産が入ったことを知る。つまり貧困に悩むことはなくなったのだとわかるのである。だが妻との愛はもう取り戻せない。

妻が帰った後、ヴェロニクは彼に「幸せ、プシュ?」と尋ねる。「ああ、イエスだとも!」と彼は答える。「私たち来週結婚するのね」とヴェロニクはいう。ふたりの間には子供ができていたのだ。このくだりは心に沁みる。そしていつものシムノン作品のように、物語は最後の1ページで見事な後日談を披露し、幕は閉じる。

いい作品だ。シムノンの黒人小説に、いまのところハズレはない。

*

現在残っているシムノンのいちばん古い舞台脚本原稿は、1924年9月27日の日付が記されたジョルジュ・シム名義の『Charlotte: Pièce en un acte』[シャルロット:一幕劇]だそうだ。直前の1924年7月にシムノンの最初の恋愛小説小冊子『あるタイピストの物語』がジャン・デュ・ペリー名義で出版されている。翌8月には2作目の『亡命の愛』(第21回)が出ている。つまりシムノンはキャリアのきわめて初期に、舞台劇にも取り組もうとしていたことがわかる。『シャルロット』は2007年、ベルギーに拠点を置く「ジョルジュ・シムノン友の会」から研究同人誌として発行された。よっていまでは海外古書サイトを探せば読める(瀬名は所持しているが未読)。

この『シャルロット』は実際には舞台化されなかった。舞台脚本家としてのシムノンの将来は、ここでいったん消えることになる。

シムノンは生涯にわたってどのように舞台劇と関わってきたのか。「ジョルジュ・シムノン友の会」が毎年発行する会誌《Cahiers Simenon》[シムノン雑記帳]の第16号(2002)で「Les feux de la rampe」[

キャリアのごく初期に『シャルロット』を書いたシムノンだったが、世界一周旅行を終える1935年まで新たな舞台脚本が書かれた形跡はない。メグレものの刊行がスタートした1931年2月当時、宣伝の一環として『サン・フォリアン寺院の首吊人』(第3回)のラジオドラマが放送されたそうだが、どの程度までちゃんとしたドラマになっていたのか不明であり、シムノンがその脚本を執筆したかどうかはわからない。また1934年にはシムノンではない別の人物が『情死』の舞台脚本を書いた。しかしシムノンはこの出来映えに不満を持っていたようで、舞台化もされなかった。

再びシムノンが脚本執筆に取り組むのは世界一周旅行から戻ってきた後の1935年終盤で、このとき彼は『ピタール家の人々』(第48回)と『黒人街』の舞台化に意欲を見せた。

シムノンはまず『ピタール家の人々』の脚本を書いたが、これは結局舞台化されず、紆余曲折を経て約1年2ヵ月後にラジオドラマになった。1937年1月18日の放送で、タイトルは本連載第48回の末尾に紹介した通り「《神の雷鳴号》の舷にて」となった。おそらく録音は残っておらず、詳細は不明だ。

では、次に『黒人街』を舞台化することになった経緯はどのようなものだったのか。当時のことはシムノンの晩年の口述回想録『À l’abli de notre arbre』[私たちの木の陰に避けて](1977)にいくらか書かれている。1976年3月7日と9日付の項目だ。

正確にはよくわからないが、おそらくシムノンは1935年12月、つまり小説版が出て1ヵ月後に『黒人街』の脚本を書いたようだ。このころシムノンはインタビューに答えて、『ピタール家の人々』と『黒人街』の舞台化に対する抱負を熱く語っている。実際、この12月には黒人俳優の募集もおこなわれた。だが当初の企画は頓挫したらしい。

翌年の1936年11月、シムノンは後にデュプシュ役をやることになる俳優のジャン゠ピエール・オーモン Jean-Pierre Aumont から、ブリュッセルのギャラリー聖ウベール王立劇場の舞台監督であるルシアン・フォンソン Lucien Fonson を紹介された。彼らは朝1時まで飲み、意気投合して、何か舞台にかけようじゃないかという話になったらしい。ここで『黒人街』の企画が再浮上したのだろう。シムノンはフォンソンと舞台の共同監督も務めた。

当時の脚本原稿には載っていないが、この舞台劇では途中に黒人歌手によるコーラスが挿入された。その作曲を担当したのがモーリス・ジョベール Maurice Jaubert である。やはりふたりは一緒に飲み、その席でジョベールがシムノンにシャンソンの歌詞を書くよう依頼した。

シムノンはふたつの歌詞を書いた。「パナマ運河」と「魂(黒人街)」である。これらの詞はフランス語ではなく英語で書かれたが、当時シムノンは英語の能力が初歩だったため、アメリカ大使館の女性秘書に英訳を頼んだのだそうだ。パナマの黒人たちは英語を使っていたので、南方の英語を劇中で用いることには意味があったのである。

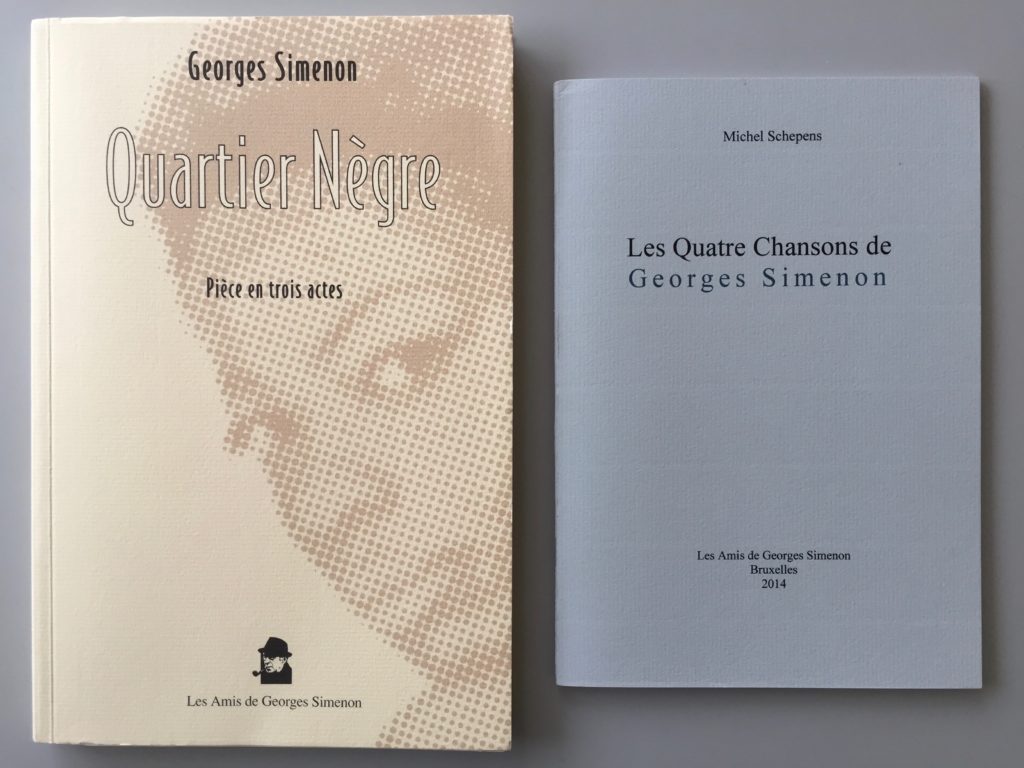

これらの歌詞はいまも残っており、「ジョルジュ・シムノン友の会」からミシェル・シュプン Michel Schepens の著者名で『Les Quatre Chansons de Georges Simenon』[ジョルジュ・シムノンの4つの歌](2014)【写真】として解説文を含む研究同人誌が出ている。本稿ではこの同人誌の解説記事からも示唆を受けている。【註1】

1曲目の「パナマ運河」は、原作の小説で深く書かれることのなかったパナマ共和国の黒人たちの歴史について歌ったものだ。黒人たちは運河を掘るためにパナマに連れて来られた。15万人もいた黒人は黄熱病で3分の2が亡くなり、いまは5万人に減っている。運河には白人たちの船が行き交うが、自分たち黒人はそれを岸から見ているだけだ。そうした現状を振り返る労働歌のようなかたちで書かれている。

2曲目の「魂(黒人街)」は、人類の創生を背景にしつつ、黒人たちのエネルギッシュな生命力を歌い上げたもので、歌が進むにつれてより熱く、ダイナミックに、歌い手たちの感情が爆発する。これらの歌はジャズの黒人歌手アルチュール・ゲイン Arthur Gaines によって歌われた。

私は勉強不足で知らなかったのだが、シムノンが組んだモーリス・ジョベールは当時名の通った作曲家だった。ルネ・クレール監督の映画『巴里祭』(1933)やマルセル・カルネ監督の『北ホテル』(1938)、『霧の波止場』(1938)の楽曲も担当している。彼が亡くなった後、彼の娘さんから手紙を受け取ったシムノンは、彼との仕事が素晴らしいものであったと称賛し、深い感謝の気持ちを書き送っている。

シムノンの『黒人街』の脚本は、実は2種類ある。1936年の公演は第1稿の脚本に従って上演されたが、こちらはリエージュ大学のシムノン財団に原稿があるものの刊行されていない。後の1941年ないし1942年(あるいは1939年ないし1940年)にシムノンは第2稿の脚本を書いた。いくつもの場面が変更され、第1稿にはなかったふたつの歌詞も脚本内に挿入された。こちらが「ジョルジュ・シムノン友の会」から『黒人街:三幕劇』(2002)【写真】として同人誌発売されている。やはりシムノン財団に原稿が残っていたのである。ただし、なぜそのときになって突然シムノンが脚本の改稿に手をつけたのか、その理由はわかっていない。

研究家のルモアヌ氏は《シムノン雑記帳》の論文で、これら第1稿と第2稿を丹念に読み、それぞれ小説版との違いを検討している。ここでは私も読んだ第2稿について記そう。

まずこの舞台は三幕劇で、3つの場所が設定されている。1幕目はデュプシュと妻のジェルメーヌがパナマ共和国に船で着いたばかり、船上と港のセットが組まれ、人々が税関審査を受けるところから劇が始まっている。このシーンは小説版には直接書かれていないものだ。2幕目はパナマ市の黒人街の部屋で、デュプシュがここに寝泊まりしている。序盤で「パナマ運河」が歌われ、初めて黒人娘のヴェロニクが登場する。2幕目から3幕目への転換時に、黒人たちによる「魂(黒人街)」の歌とダンスが入る。どちらも仕立て屋のボナヴァンチュールに扮した歌手が歌を牽引し、ヴェロニクの母親であるママ・コスモスの役者などもこれに加わる。

そして3幕目がコロンの黒人街の部屋で、ここにデュプシュの妻ジェルメーヌが訪ねてきて、物語はクライマックスを迎えることになる。全体を通して小説版よりも登場人物が増している。ストーリーの基本的な構成は小説と同じだが、細かいところで違いがある。

私は舞台脚本をたくさん読んでいるわけではないから判断は難しいが、飽きることなく興味深く読めた。それほど悪い出来映えではないように思える。パナマ共和国における黒人の地位や歴史も小説版より伝わってくるし、舞台セットの様子も細かく指定されていて、ベランダがあることなども書かれているので、黒人街の家屋がどのようなものであったのか想像しやすい。ヴェロニクは「今夜は愛がほしくないの、プシュ?」と、小説版によく似た印象深い台詞をやはり口にする。またシムノンのちょっとしたお遊びだろうが、途中の会話でタヒチの首都パペーテのことが話題となり、その港の向かいには「自由酒場」Liberty Bar(第17回)があると言及されている!

もうひとつ面白いのは、話題づくりのためだろう、幕間中には観劇に来た婦人たちにソーセージが振る舞われたのだそうだ。

黒人娘ヴェロニクを演じたのは、当時わずか15歳のマヨミ Mayomi という少女だった。『ジョルジュ・シムノンの4つの歌』や《シムノン雑記帳》に写真が掲載されているが、胸も露わに笑顔でフレームに収まっており、とても健康的な黒い肢体が眩しく美しい。シムノンはこういう黒人娘の肌がきっと大好きだったのだろうなあと思わせる。彼女はいつも母親につき添われていたそうだ。

デュプシュは物語の最後に思う、自分とヴェロニクの間に生まれるのはどんな子供だろうか。ヴェロニクはその子にナポレオンと名づけましょうと提案する。仕立て屋ボナヴァンチュールの名を借りたのだ。子供は黒い肌でもあるだろうし、あるいはカフェオレのようでもあるだろうし、ひょっとするとほとんど白人に近いかもしれない。このように思いを巡らせる場面は涙を誘う。小説版ではこの部分はラストに別のかたちで描かれるのだが、小説版を知っているといっそう主人公デュプシュの未来の運命を感じさせるよい場面になっている。

舞台の評判はどうだったのだろうか。ある舞台批評家がプレミア上演の前にシムノンの脚本を読み、感想を書き記している。その批評家はやはり異郷の地を書いた作家キプリングやコンラッドの名を引用しつつ、しかしそうした作家が描き出した空気には達していないと否定的に述べている。

上演後の劇評は賛否両論だったようだ。シムノンが現代を代表する作家であることは評者の誰もが認めていた。だがそのシムノンが演劇に進出した。その成果はどうか。それが論点となったわけだ。

ある評者は、雰囲気は出ているが演劇に求められるのはそれだけではない、と書いた。残念な出来映え、と評した者もいた。一方で好意的な感想もあったようで、かつてシムノンがリエージュにいたころシャーロック・ホームズ風の推理小説「Le bouton de col」[襟ボタン](1921ないし1922、未刊行)を共作した記者アンリ゠J・ムルス Henri-J. Moers は、シムノンを現代文学のパイオニアだと称賛し、好意的な記事を書いている。ルモアヌ氏は《シムノン雑記帳》で「初のシムノン劇は疑いなく成功だった」とも書いている。だが劇評が出たころにはすでにシムノンはブリュッセルを去っており、上演も終了していた。評判はともかく、興行的に成功ではなかったことは確かなようだ。

繰り返し書いておくが、このとき上演された『黒人街』はシムノンの第1稿をもとにしたものであって、その出来映えのほどは第1稿の脚本が刊行されていないので判断しがたい。

シムノンは1936年の公演に満足しなかったから、後に第2稿の脚本を書いたのだろうと思われる。だがシムノンは生涯にわたって、さほど多くの舞台脚本を残したわけではなかった。シムノンはよく日本の作家、池波正太郎と並べられることが多いが、舞台作家のキャリアも長かった池波正太郎とはその点が大きく異なる。

その後しばらくシムノンの作品は舞台化されることがなかった。1943年、行動派探偵G.7を主役とする中編「将軍暁に死す」(1933)(第32回)が別の脚本家の手によって「Le pavillon d’Asnières」[アスニエール邸]として舞台化された。シムノンが『黒人街』の後に初めて脚本を書くのは、舞台ではなくラジオドラマ用の『Le soi-disant M. Prou ou les silences du manchot』[いわゆるプルー氏または障碍者の沈黙](1943)である。これはオリジナル脚本で、戦時中の1943年11月27日から翌1944年2月12日まで放送された。この脚本は「ジョルジュ・シムノン友の会」から2003年に同人誌刊行されている。

そして再びシムノンが自作の舞台化に取り組むのは1950年のことである。原作は『雪は汚れていた』(1948)。後に多作家としてフランスでシムノン以上の人気を得るようになる、若き日のフレデリック・ダールとの共作であった(第17回参照)。

▼他のメディア展開作品(瀬名は未見)

・TV映画 同名 ピエール・コラルニック Pierre Koralnik 監督、トム・ノヴァンブル Tom Novembre、ファビエンヌ・バーブ Fabienne Babe 出演、1990[仏]

【註1】

ちなみにタイトルの「4つの歌」のうちふたつは文中で紹介した『黒人街』の「パナマ運河」と「魂(黒人街)」で、残りのふたつは英BBC製作のテレビドラマ、ルパート・デイヴィス主演のメグレ警視シリーズ(1960-1969)用に書き下ろされた歌詞のことである。この研究同人誌を読んでもはっきりとはわからないが、おそらくはロン・グレイナー作曲の「メグレのテーマ」に歌詞を乗せるという仕事だったようである。

「メグレのテーマ」(英語)と、それを改稿した「ムッシュー・メグレ」(フランス語)というふたつが掲載されており、ロン・グレイナーの節回しに合わせて一応は歌える。犯人側から見たメグレ警視像を歌ったもので、興味深い。ただしこの歌詞は採用されなかった。

町田暁雄編『刑事コロンボ読本』(洋泉社)が2018/12に発売された。メグレ警視についての言及が2ヵ所に出てくる。

ひとつは、作家の司馬遼太郎の《街道をゆく》を読んでいたらコロンボの話が出てきた、司馬さんはメグレも好きだったからきっとコロンボも好きだったのでは、という当時のノベライズ担当編集者・浜崎慶治氏の回顧談(165ページ)。

もうひとつは、『刑事コロンボ』の影響を受けた本邦TVドラマ『チェックメイト78』のプロデューサー・中山和記氏が、そのドラマの前に愛川欽也主演の『東京メグレ警視』を担当していたという話(240ページ)。愛川氏がシリアスな役をやりたいとの希望を持っており、そのことを中山氏が朝日放送の山内久司氏に伝えたところ、山内氏がシムノンのファンで、メグレシリーズをやったらどうかと提案したのだという。『東京メグレ警視』は山内氏の発案だったのである。

本書は『刑事コロンボ』を脚本家の変遷・当時のノベライズ事情・その後の影響作への展開などさまざまな側面から考察する内容となっており、とくに私はドラマで使われた音楽のことをあまり考えたことがなかったので、詳しい解説はとても興味深く、新鮮で、勉強になった。解説寄稿者や座談会登場者も充実しており、脚本家の三谷幸喜氏がやはりドラマ内の音楽について熱く語っているのが印象的だった。お薦めの一冊。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 『石の花』などで知られる漫画家・坂口尚氏の未完コミック作品をリブート、小説化した長篇『紀元ギルシア』が、《WEBコミックトム》にて連載中(http://www.usio.co.jp/read/kigen_greecia/index.html)。 ■解説:瀬名秀明氏!■ |

■瀬名秀明氏推薦!■