|

注意!

|

|---|

|

この連載は完全ネタバレですので、ホームズ・シリーズ(正典)を未読の方はご注意ください。 このコラムでは、映像作品やパスティーシュ、およびコナン・ドイルによる正典以外の作品を除き、全60篇のトリックやストーリーに言及します。(筆者) |

■資料篇の原則(このコラム全体で使う略称を追加します)

SH:シャーロック・ホームズ

JW:ジョン・H・ワトスン

SY:スコットランド・ヤード

B=G:ウィリアム・ベアリング=グールド(研究者)

ACD:アーサー・コナン・ドイル

BSI:ベイカー・ストリート・イレギュラーズ(団体)

SHSL:ロンドン・シャーロック・ホームズ協会

正典:ACDの書いたホームズ・シリーズ(全60篇)

■第1回『緋色の研究』その2■

(連載第1回『緋色の研究』その1はこちら)

【1】資料の部 追加項目

- この作品に出てくる“語られざる事件”

- レストレード警部に依頼された偽札事件

- 「流行の服装をした若い女性」の依頼による事件

- 「白髪頭でむさくるしいなりの行商人らしいユダヤ人」の依頼による事件

- 「だらしない感じの中年女性」の依頼による事件

- 「白髪の老紳士」の依頼による事件

- 「ビロードの制服を着た鉄道のポーター」の依頼による事件

- よく引用される(あるいは後世に残る)ホームズのせりふ

- 「あなた、アフガニスタンに行っていましたね」(ワトスンに)

- 「人間の頭というのは小さな屋根裏部屋みたいなもので、自分が選んだ知識だけをしまっておくところだ」

- 「ぼくは世界中でもぼくひとりという仕事をしている。諮問探偵というやつだ」

- 「まだデータがない。材料もそろわないうちに推理を始めると、判断を偏らせてしまう」

- 「『日の下に新しきものなし』というでしょう? すべては繰り返しにすぎないんだ」

- 「天才とは、無限に苦痛に耐えうる能力を言うそうだ。くだらん定義だが、探偵の仕事にはぴったり当てはまるね」

- 「人生という無色の糸の束には、殺人という緋色の糸が一本混じっている。ぼくらの仕事は、その糸の束を解きほぐし、緋色の糸を引き抜いて、端から端までを明るみに出すことなんだ」

- 「警官一ダースよりも、あの子たちひとりのほうがよっぽど役に立つんだ。……あの子たちは、どんなところにももぐり込めるし、どんなことでも聞きだしてくる」(〈ベイカー街不正規隊〉の子供たちについて)

- 「偉大なる精神に小事なし、ですね」

- 「最も平凡な犯罪が最も謎めいて見えることはよくある。つまり、平凡な犯罪には推理の糸口となるような際立った珍しい特徴がないからだ」

- 「こうした問題を解くときにいちばん重要なのは、言うなれば後戻りの推理ができる能力だ」

- 「ロンドンの街で誰かをつけ狙おうとしたら、辻馬車の御者になるのがいちばんなんだよ」

- 「われらが緋色の研究のいちばんの成果は、つまり両刑事の表彰ってわけさ!」(新聞記事を見て)

- 注目すべきワトスンのせりふ

- 「きみは探偵術というものを、可能なかぎり厳密な科学に近づけたんだ」(ホームズに)

- 「ぜひ、この事件の記録を公表したまえ。もしきみにその気がなければ、ぼくが代わりにやろう」(ホームズに。ここからワトスンの事件記録が始まった。)

【2】コラムの部

●作品の注目点、正典における位置づけなど

資料篇の「物語のポイント」で書いてしまったが、最も重要な点は本作によってホームズ=ワトスン・コンビが誕生したということだろう。それに比べれば、後述するような「邦題を『研究』にすべきか『習作』にすべきか」などという問題は些細なことにすぎない。ホームズは折にふれ「些細なことほど大切」と言っているが、この場合は文字どおりの意味だ。

物語冒頭でワトスンに初めて会ったホームズが言うせりふ「あなた、アフガニスタンに行っていましたね」は、不滅のひとことであり、二人が部屋をシェアするベイカー街221bは、世界で最も有名な番地となった。

正典の第一作であるとともに、4作ある長篇作品の最初のものでもある。第4長篇の『恐怖の谷』と同様、はっきりした2部構成になっていて、しかも第2部がワトスンの語りでない三人称であることが特徴。残る二つの長篇も、犯人の独白やホームズの活躍舞台の移動を考えると、緩い2部構成になっていると言える。

本作は、第2部で語られる昔の出来事が復讐を生み、犯行動機となるわけだが、このあと書かれる59篇のうち、かなり多くの事件が、こうした過去の因縁話を原因としている。新大陸や植民地で若いときに悪事をしたり、金もうけをしたり、あるいは女性(男性)関係をもったり……そういうことが、事件の発端になるわけだ。19世紀中ごろのいわゆるセンセーション・ノヴェルの影響があったのかもしれないが、19世紀末から20世紀初頭にかけて、現実にそういう例も多かったことと思われる(ここから先はドイリアーナの領域だ)。ドイルが少年の頃に読んだメイン・リードの小説に影響されて物語の舞台をアメリカにしたというのは、オーウェン・ダドリー・エドワーズの解釈だが、それが一時的な趣味でなかったことは、1914年発表の『恐怖の谷』第2部がアメリカでの冒険物語であることからも、わかる。しかもドイルは、アメリカへの講演旅行を晩年まで続けたのであった。

ご存じのように、ホームズはこの作品の冒頭で、鮮烈な登場のしかたをする。カンバーバッチ・シャーロックのように“ソシオパス(社会病質者)”とまではいかないまでも、「新しく発見した植物性アルカロイドの効き目をためすためなら、自分で飲んでしまう」し、「死後の打撲傷を確かめるために解剖室にある死体を棒でひっぱたいて回る」ような、変人の素質たっぷりの男だ(カンバーバッチも乗馬鞭で叩いていた)。

そういうことはかなりのミステリファンでないと覚えていないだろう、と思っていたら、実はそうでもなくて驚いた経験がある。青森の五所川原市にある小料理屋のご主人(ミステリ読みではまったくない)と話をしていたら、若いころ『緋色の研究』を読んだことがあって、ホームズといえばその「死体をひっぱたいて回る」シーンを思い出す、と言うのだ。さまざまな種類の「ホームズといえば○○」を聞いてきた私としても、初めての経験であった。

とはいえ、この二つの行為は実際に当時の研究者が行っていたことだった。特に前者(薬物の効果を自分の体で試す)は、コナン・ドイル自身だけでなく、彼のエディンバラ大学医学部における先達たちもしていたことであるし、後者(死体に打撲傷がつくかどうかを叩いて調べる)も、有名なバーク&ヘアによる連続殺人に関連して行われた検証であったのだ。見かたを変えれば、ドイルのキャラクターづくりがうまかったということなのかもしれない。

【画像:当時の外科医学講義のようす】

一方、アメリカ西部における1847年から1860年までの出来事を描いた第2部では、正典にしては珍しく、歴史上の実在の人物が主要な役どころで登場する。当時のモルモン教指導者、ブリガム・ヤングだ。彼は死にかけていたジョン・フェリアとルーシーを救うが、のちには成長したルーシーを一夫多妻の信徒に差し出せと迫る(そしておそらくはジョン・フェリアの殺害を許可する)。実在の人物がここまでの役柄とせりふを与えられることは、この後の正典においてはほとんどない、いや、皆無なのではなかろうか(正典以外の歴史小説には、もちろんある)。

これ以降、ドイルが意識して実在の人物を出さなくなったのだとしたら、それはこの第2部で、ドレッバーたち悪役のキャラクターを際立たせるため、モルモン教徒としてはありえないような習慣や生活をさせてしまった失敗による、という考え方もできる。ただし、彼はずいぶんのちの正典まで、当時の誤解や偏見をもとに書いているふしがあるので、「失敗」や「間違い」とは思っていなかったかもしれないが。

この作品の当時、モルモン教徒が一夫多妻制を実行していたことは、事実である。そのせいでアメリカ合衆国政府とのあいだに軋轢が生じ、1850年に準州になったユタは、なかなか州に昇格できなかったのだった(州憲法に一夫多妻制の禁止を盛り込むことで1896年に州となった)。

ちなみに、コナン・ドイルは正典の作者でなくワトスンのリテラリー・エージェントだったとするシャーロッキアンたちの中には、三人称で書かれた本作の第2部と『恐怖の谷』の第2部、および短篇「最後の挨拶」と「マザリンの宝石」は、ドイルが執筆したものだとみなす人もいる。

●邦題の問題

『緋色の研究』は誤訳であり『緋色の習作』が正しい、とする説の、根拠となっている部分(ホームズのせりふ)を引用しよう。ちょっと長くなるが、前後があったほうが理解しやすいと思う。

“I shall have him, Doctor ? I’ll lay you two to one that I have him. I must thank you for it all. I might not have gone but for you, and so have missed the finest study I ever came across: a study in scarlet, eh? Why shouldn’t we use a little art jargon. There’s the scarlet thread of murder running through the colourless skein of life, and our duty is to unravel it, and isolate it, and expose every inch of it.”

拙訳:「ぼくはきっとつかまえてみせるよ。二対一で賭けてもいい。しかしまあ、これもみんなきみのおかげだ。きみがいなかったらぼくは出かけなかったかもしれないし、こんなすばらしい研究対象(ルビ:スタディ)を危うく逃すところだった。芸術の用語を使うなら、『緋色による習作』(ルビ:スタディ・イン・スカーレット)とでもいったところじゃないか? 人生という無色の糸の束には、殺人という緋色の糸が一本混じっている。ぼくらの仕事は、その糸の束を解きほぐし、緋色の糸を引き抜いて、端から端までを明るみに出すことなんだ」

この最後の部分「人生という〜」は、資料篇でホームズのせりふとして取り上げたものだ。そして物語の最後では、二人の刑事に手柄をさらわれたホームズが、やはり資料篇で取り上げた次の言葉でしめくくる。

“That’s the result of all our Study in Scarlet: to get them a testimonial!”

拙訳:「われらが緋色の研究(スタディ・イン・スカーレット)のいちばんの成果は、つまり両刑事の表彰ってわけさ!」

このように、study を美術などの jargon として使っているときは「習作」(フランス語ならエチュード)がしっくりくるが、同じ study でも「研究」としたほうがいい場合もある。ひとつの単語にひとつの訳語しか当てられないのでは翻訳家は失格、ということは学生でもわかるだろう。

では、それが長篇小説のタイトルとなるのなら、どうすべきか? 結論としては、どちらでも間違いではないと私は考える。これまでずっと『研究』で馴染んできたというバイアスをとっぱらって、初めて接したとして両者を比べたとき、どちらがよりしっくりくるか……それは読者の皆さんのセンスと経験しだいだろう。

ひとつ言っておきたいのは、すでに多くの皆さんが小説や映画のタイトルを通じて理解しているとおり、題名の訳が直訳である必要はないということだ。黄金期のミステリは原題に忠実に訳せばいいものが多かったが、今はむしろ直訳のほうが日本人にはわかりにくかったり、センスのないものになってしまうことが多い。正典だけは正確な直訳でなければならないと言いだしたら、それは小説でない、ノンフィクションか論文のたぐいということになってしまうだろう。

さらに言うならば、この『緋色』のあと百何十年にもわたって海外で発表されてきたパロディ、パスティーシュ、それに映像作品の題名を見ると、そのほとんどすべてが「習作」の意味を使っていないことに気づく。英語圏だけでなく、ほかの言語圏の作家たちも「習作」でなく「研究」としての A Study in Scarlet だと解釈してきた、その証であろう。

●シャーロッキアーナ的疑問点

最も有名な疑問点は、アフガニスタンでワトスンが傷を負ったのは肩か脚か? という問題だろう。本作では「ジェザイル銃弾を肩に受け、骨を砕かれたばかりか鎖骨下動脈も傷つけられた」とある一方、長篇第2作『四つの署名』には「わたしは黙ったまま、負傷したほうの脚をいたわりながらすわっていた。歩けないほどではないが、しばらく前にジェザイル銃で撃たれた傷が、いまなお天候の変わるたびにうずくのだ」とある。また「独身の貴族」の冒頭には、「アフガニスタン戦役に従軍した記念として四肢のひとつに埋めて持ち帰ったジェザイル銃弾の古傷が、ずきずきとしつこくうずく」ともある。

この矛盾をBBC『シャーロック』の第1話「ピンク色の研究」では、みごとに解決していた。……これはネタバレ自粛事項なので、ご自分で確認されたい。シャーロッキアンたちはどうしているかというと、同時に2箇所に負傷したのだとか、従軍中に2度負傷したのだとか、さまざまに主張している。

このほかにも、このころひとりで下宿代も払えなかったホームズが何年かあとには下宿を買い取れるくらいの額を払えるようになったのはなぜかとか、同居するときにワトスンが言っていたブルドッグの子犬はどこへ行ってしまったのか(まったく出てこない)とか、この作品では下宿の夫人の名前が出て来ないがハドスンさんなのかとか、ホームズの能力表に関するその後の矛盾とか、ジェファースン・ホープはルーシーの死体の指にあった唾棄すべき結婚指輪をなぜ大事にしていたのかとか、まあ、例によってさまざまにある。

また、昔のシャーロッキアンはまず日付の矛盾を気にしたものだが(事件発生年月日は、ホームズ研究の基本のようなものであった)、このコラムでは、あまり固執しないことにする。特別な意味をもつ場合は別だが。

●ドイリアーナ的データ

本作の執筆当時、ACDがポーツマス市のサウスシーで医院を開業していたことは、たいていの解説文に書かれていることと思う。そのころ客が来なくて貧乏していたことや、何社も断わられたあげく、クリスマス向けの年刊誌に二十五ポンドぽっきりの買い取り(いっさいの著作権譲渡)で掲載されたことも。その後彼がロンドンに移り住むのは1891年だから、『緋色』におけるロンドンの街の描写も、『四つの署名』における迫力あるテムズ河の追跡劇も、故郷エディンバラの街並みから想像したもの、ないしは“お上りさん”としてロンドンに来たときの印象を応用したものだということになる。

その後ACDがロンドンに住みはじめ、雑誌『ストランド』に短篇の正典を連載したことにより、ホームズものは爆発的人気を得るわけだが、ホームズがロンドンの街と切っても切れない存在になることは、ご存じのとおり。正典にあらわれる街並みの描写がより具体的になっていく一方、ロンドンに対するACDの感情が愛憎半ばに思えるのは、気のせいだろうか。

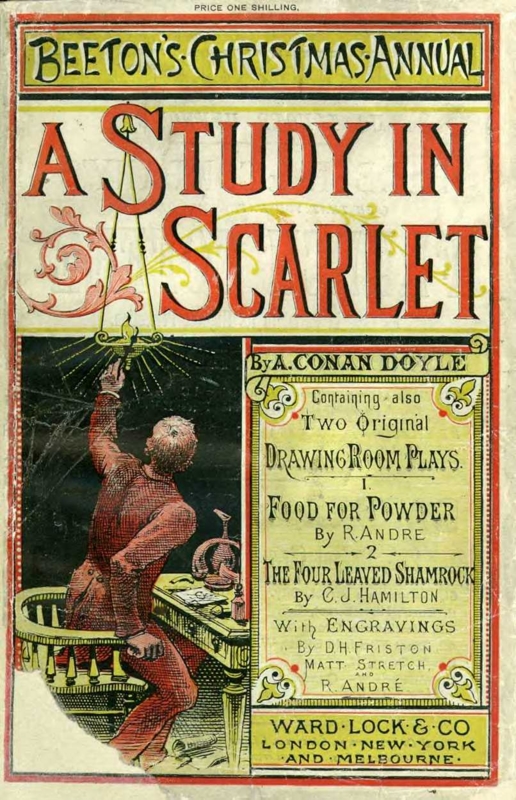

【画像:『緋色の研究』掲載の Beeton’s CHristmas Annual (1887年)】

|

★今月の余談★

|

|---|

|

まず、前回の余談を二つの点で補足しておきたい。ひとつは、ワトスンを女性にすることの問題。CBSテレビ『エレメンタリー』のホームズファンにおける人気がいまひとつである理由のひとつは、ワトスンを女医にしたこと——と書いたが、ワトスンを女性にすること自体に致命的な問題があるわけではない。ワトスンが女性という設定、あるいはワトスン以外の女性がホームズの相棒になるという設定の映像作品やパスティーシュは、これまでにも数多くあり、中にはすぐれた人気作品もあるからだ。問題は、BBC『シャーロック』の後追いで同じように舞台を現代に設定しながら、『シャーロック』に匹敵する人物設定の魅力をつくり出すことができなかったことにあるだろう。 前回も短く触れたが、ワトスンは女だったという説はすでに1941年、BSIの総会ディナーで、あのネロ・ウルフの生みの親レックス・スタウトが披露している。翌年には入会2年目のジュリアン・ウルフ(のちの会長)がその反論を機知に富んだスピーチで行い、喝采を浴びたことは、BSI史上有名な話だ。それから70年余り。映像作品でも活字のパスティーシュでも——日本ではラノベにしろマンガにしろ——この手のアイデアによる作品は満ちあふれている。『エレメンタリー』が最近日本で放映されたとき、解説をした人物(日本人)はこの点にまったく触れなかったと聞くが、もったいない話だ。 もうひとつの補足は、『エレメンタリー』という作品そのものがダメな作品だというわけではないということ。むしろ、ニューヨークを舞台にした現代ミステリ・ドラマとしては非常に面白い味(新味)を出しているし、ホームズ自身のキャラクターも馴染んでくるとなかなか魅力的と言える。ほかのホームズ作品と比較しなければ、いいのだろうか(私には難しい話だが)。 異論はあるかもしれないが、正典を読むと、私は随所にユーモアを感じる。皮肉もブラックユーモアも含めたユーモア——それをイギリス的なユーモアと言っていいかどうかわからないが、「余裕」をキーワードとする、思わずニヤリとさせられるユーモアだ。数々のパスティーシュや映画で描かれてきた、ホームズの推理にただ驚く狂言回しのワトスンを笑うような、そんなものではない。むしろ、インディ・ジョーンズの父親役をやったショーン・コネリーが醸し出していた、あのとぼけた余裕の面白さに近いものだ。 虚勢を張っているのともまた違う、鈍いだけでもない余裕とユーモア……BBC『シャーロック』においてジョンとシャーロックのやりとりに感じられる阿吽の呼吸のような、あのくすぐりにも近いのだ。その点がまた、CBS『エレメンタリー』には感じられない魅力なのかもしれない。 さらに言うなら、現代ドラマにせよなんにせよ、正典の魅力を伝える作品をつくろうとしたら、ホームズとワトスンだけを出せばいいわけではない。正典が楽しめるのは、「ホームズとワトスンとマイクロフト」「ホームズとワトスンとレストレード警部」「ホームズとワトスンとハドスン夫人」「ホームズとワトスンとモリアーティ教授」という、いわば三位一体の妙があるからだ。この点は、これからの映像作品やパスティーシュでも、おさえなければならないだろう。 |

| 日暮 雅通(ひぐらし まさみち) |

|---|

|

1954年千葉市生まれ。翻訳家(主に英→日)、時々ライター。ミステリ関係の仕事からスタートしたが、現在はエンターテインメント小説全般のほか、サイエンス&テクノロジー、超常現象、歴史、飲食、ビジネス、児童書までを翻訳。2014年も十冊ほど訳書が出る予定。 個人サイト(いわゆるホームページ)を構築中だが、家訓により(笑)SNSとFacebook、Twitterはしない方針。 |