|

注意!

|

|---|

|

この連載は完全ネタバレですので、ホームズ・シリーズ(正典)を未読の方はご注意ください。 このコラムでは、映像作品やパスティーシュ、およびコナン・ドイルによる正典以外の作品を除き、全60篇のトリックやストーリーに言及します。(筆者) |

■資料の部の原則(このコラム全体で使う略称)

SH:シャーロック・ホームズ

JW:ジョン・H・ワトスン

SY:スコットランド・ヤード

B=G:ウィリアム・ベアリング=グールド(研究者)

ACD:アーサー・コナン・ドイル

BSI:ベイカー・ストリート・イレギュラーズ(団体)

SHSL:ロンドン・シャーロック・ホームズ協会

正典:ACDの書いたホームズ・シリーズ(全60篇)

JSHC:日本シャーロック・ホームズ・クラブ

BHL:The Black-Headed League(黒髪連盟……JSHCで最初にできた支部)

●お詫び

このコラムは「毎月更新」をうたっていますが、このところ私的な事情により更新できない月が生じてしまっていることを、お詫び致します。私自身の健康状態もさることながら、別途の問題もありまして……。

■第13回「技師の親指」■

【1】資料の部

- 原題……The Adventure of the Speckled Band (Strand Magazine英・米両版)/ The Spotted Band (New York World)

/略称:ENGR

- 主な邦題(児童書を除く)……「技師の親指」(新潮文庫新版/延原謙、創元推理文庫/深町眞理子、創元推理文庫/阿部知二、ハヤカワ文庫/大久保康雄、ちくま文庫/小池滋、河出文庫/小林司・東山あかね、角川文庫/石田文子、講談文庫/鮎川信夫、集英社コンパクト・ブックス/中田耕治、光文社文庫/日暮雅通);「技師のおや指」(角川文庫/鈴木幸夫)、「技師の拇指」;(新潮文庫旧版/延原謙)

その他、明治・大正・昭和初期の訳に「片手の機関師」「殺人水圧機」などがある。

/略称:「技師」

- 初出……Strand Magazine 1892年3月号(英)、Strand Magazine1892年4月号(米)、シンジケート配給によるアメリカの各新聞(1892年4月)

- 初出時の挿絵……シドニー・パジェット(英・米『Strand』)

- 単行本初版……The Adventures of Sherlock Holmes 1892年10月14日(英)、1892年10月15日(米):『シャーロック・ホームズの冒険』

- 事件発生・捜査年月……1889年9月7日(土)(B=G)。研究者全体で1889年7月〜9月が多い(15人中14人)。ワトスン自身は「1889年夏」と書いている。

- 登場人物(&動物)

- SH、JW

- 依頼人……ヴィクター・ハザリー(水力技師、二十代なかば)

- 被害者……ヴィクター・ハザリー

- 犯人/悪役……ライサンダー・スターク陸軍大佐(ドイツ人らしい)

- 警察官……ブラッドストリート警部(SY)、私服刑事(SY)

- 若い(年輩でない)女性キャラ……エリーゼ(スターク大佐を「フリッツ」と呼ぶ、正体不明の美しい女性。ドイツ人らしい)

- その他……鉄道車掌(ワトスンの患者。グレイト・ウェスタン鉄道所属と思われる)、アイフォード駅[架空]のポーター、ファーガスン(大佐の秘書兼マネージャー、イギリス人。別名ビーチャー医師。)

- 実際には登場しない人物……ハザリー事務所の事務員、ジェレマイアー・ヘイリング(水力技師、一年ほど前に消息不明)

- 執筆者……JW

- ストーリー(あらすじと構成)

結婚後まもなく、パディントン駅近くで開業医をしていたワトスン。朝の7時だというのに、彼のもとに親指を切断された青年が連れて来られた。水力技師ヴィクター・ハザリーと名乗るその男によると、親指は自分を殺そうとした相手に、大型の肉切り包丁のようなもので切りつけられたのだという。

警察に話したところで信じてもらえない出来事だと聞いて、ワトスンはホームズのもとに彼を連れて行く。3人で朝食をとったあと、ハザリーはその驚くべき体験を話し出した。

水力技師として独立したものの、ほとんど仕事の来ない彼の事務所に、ライサンダー・スターク大佐と名乗るドイツ訛りの痩せぎすの男が仕事の依頼に来たのは、前日の夕方のこと。大佐の依頼は、調子の悪くなった水圧プレスの原因を調べるというものだった。絶対に秘密を守るという条件で、その晩のうちにバークシャー州まで来てくれれば、通常の十倍の報酬を払うというのだ。

大佐の説明では、自宅の土地に漂布土という貴重な粘土の層が見つかったが、それが両隣の所有地に広がっているので、まず自宅の漂布土を掘り、それを売って両隣の土地を買いたいのだという。漂布土を掘るのになぜ水圧プレスを使うのか、いまひとつ納得できないハザリーだったが、仕事がない身の悲しさ、報酬につられてパディントン発の終列車に乗ることになった。

大佐の指定するアイフォードという駅に降り立ったのは、午後11時過ぎ。迎えに来た大佐の馬車でさらに1時間ほど、たっぷり12マイルくらいを走り、ようやく屋敷に着くと、出迎えたのは外国語をしゃべる美女だった。大佐の部屋で待つあいだ、その美女はふたたび姿を現わし、「手遅れにならないうちに帰って」と、かたことの英語でハザリーに懇願する。

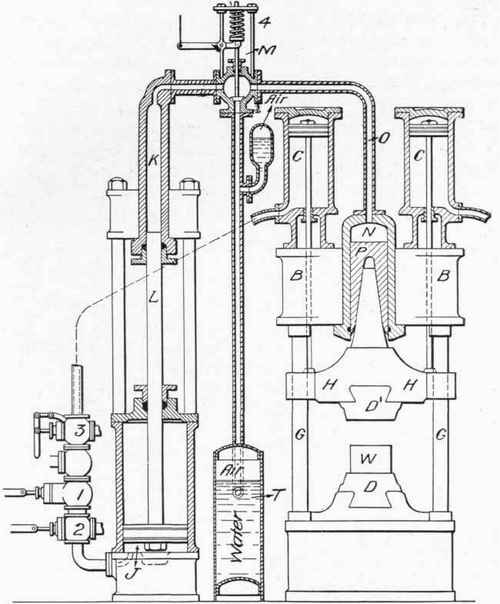

だが、強情な性格のハザリーは、その警告を無視してしまう。大佐およびそのマネージャーと称するファーガスンとともに屋敷の上の階へ登っていくと、4階あたりにある四角い小部屋そのものが、水圧プレスの内部、つまり圧搾室だった。部屋の天井がピストンの下側の面になっているのだ。ひととおり調べて動きの鈍い原因を報告したハザリーが、さらに調べてみると、鉄製の床一面に金属の薄片がこびりついている。ということはつまり……。

そのとき、水圧プレスの本当の使いみちに気づかれたと知った大佐は、圧搾室のドアを閉めて彼を閉じ込めてしまい、プレスを作動させる。ゆっくりと降りてくる天井をランプの光で見たハザリーは、恐怖の叫び声を上げて大佐に懇願する。

だが運よく彼は、圧搾室の壁が木製で、その羽目板の一部がめくれていることに気づいた。そこに体当たりして、からくも圧搾室から脱出する。気がつくと彼は、先ほどの美女に手を引っぱられていた。彼女と一緒に廊下を走り、らせん階段を降りる。一方大佐も、ファーガスンと二手に分かれ、ハザリーたちを追っていた。最後の手段として3階の窓から飛び降りようとしてぶら下がるハザリーに、斧のような巨大な肉切り包丁を持った大佐が迫る。

なんとか飛び降りたつもりのハザリーだったが、親指がばっさりと切り取られており、その出血のせいで気絶してしまう。気がついてみると、すでに夜は明けかけ、屋敷の建物も庭もない。いつのまにか彼は、アイフォード駅の目と鼻の先にいたのだった。

話し終えたハザリーは、3時間後にふたたびアイフォードへ向かうこととなった。今度はホームズとワトスンのほか、スコットランド・ヤードのブラッドストリート警部と私服刑事も含めた、総勢5名だ。警部の話では、大佐たちは大がかりな贋金(コイン)づくりで知られる一味で、水圧プレスを使って銀のかわりにする合金をつくっていたのだという。

車中で警部たちは、屋敷の場所を議論した。ハザリーの言う駅から12マイル離れた場所が、どの方向にあたるかだ。しかしホームズは、馬車の馬が疲れていなかったことから、6マイル走って6マイル戻った、つまり屋敷は駅のすぐ近くであると推理する。

はたしてホームズの言うとおりであったが、駅に着いた一行の目に入ったのは、屋敷の燃える煙だった。ハザリーが圧搾室に残したランプによって、火事になったらしい。結局建物は丸焼けとなり、消防士たちが見たのは機械装置の残骸と3階の窓枠に残った親指だけだった。大佐たちは偽の銀貨を馬車に乗せて逃走したらしいが、行方はいっさいわからなかった。屋敷の庭の足跡からすると、ハザリーを運んだのはあの美人とファーガスンらしい。親指を失って何も得られなかったと嘆くハザリーにホームズは、すばらしい語り手となれる経験を得たのだと言って、慰めるのであった。

- ストーリー(ショートバージョン、あるいは身もふたもないあらすじ)

水力技師として事務所を開いたヴィクター・ハザリーは、開業したてのコナン・ドイルのように客の来ない日々を過ごしていた。そこへ現われたのが、ドイツ訛りの怪しい人物、ライサンダー・スターク大佐。バークシャー州の自宅にある水圧プレスの調子が悪く、見てくれたら通常の十倍の報酬を払うという。水圧プレスの使いみちというのがまた、いかにも怪しかったが、背に腹は代えられぬハザリー、アイフォード駅から馬車で延々と走って大佐の屋敷に到着すると、すでに真夜中であった。

いきなり現われ、帰れと警告する外国人美女。疑り深い目つきのガリガリに痩せた大佐。その仲間でイギリス人らしいが陰気な小男のファーガスン。暗い屋敷をどんどん登っていった先の小部屋は、水圧プレスのピストンの中だった。故障の原因をつきとめるとともに、水圧プレスの真の目的は偽コイン用の合金つくりだと悟ったとたん、ハザリーは圧搾室に閉じ込められる。押し潰されるのをからくも脱出、例の美女に案内されて逃げたものの、窓から飛び降りる寸前、大佐の持った斧のような刃物で親指を切断されてしまう。だが、飛び降りたあたりで気絶したはずの彼は、気がつくと駅のすぐ近くにいた。

その早朝ロンドンに戻ったハザリーを、ワトスンがベイカー街に連れてくる。話を聞いたホームズは、ヤードの警部たちと大佐の屋敷にかけつけるが、アイフォード駅に着いてみると、屋敷は煙と炎を上げて燃える真っ最中。贋金づくりの一団は行方知れずだし、ホームズは屋敷の場所を推理しただけで、一切は徒労に終わる。

- 事件の種類……殺人未遂と通貨偽造

- ワトスンの関与……ホームズに依頼を仲介、捜査にも同行。

- 捜査の結果……未解決。贋金づくり一団が屋敷にいたことはわかったが、逃走先不明。見つかったのは大量のニッケルとスズ、それにハザリーの親指の残骸。

- ホームズの変装

- なし

- 注目すべき推理、トリック

- 馬車の馬が元気で毛もつやつやしていたということから、屋敷は駅のすぐそばであり、ハザリーを乗せたあと12マイル走ったのでなく6マイル走って6マイル戻ったのだ、というホームズの推理。

- 本作に出てくる“語られざる事件”(ホームズが関わったもののみ)

- ウォーバートン大佐の狂気の事件

- 注目すべき(あるいは後世に残る)ホームズのせりふ

- 「経験は間接的に役立つものです。あなたはこの経験を人に話すだけで、これから一生のあいだ、すばらしい語り手としての名声を得ることができるんですよ」(ハザリーに)

- 注目すべき(あるいは有名な)ワトスンのせりふおよび文章

- ホームズはドレッシング・ガウンを着て朝食前のパイプをくわえ、『タイムズ』の私事広告欄に目を通しながら、居間の中を歩き回っていた。そのパイプの中身は、前の日に吸った葉の燃え残りを暖炉棚の隅でたんねんに乾かしたものである。

→ドレッシング・ガウン、パイプ、新聞の私事広告欄(『タイムズ』に限らない)というのは、いずれもホームズの象徴(アイコン)。前日の燃え残りを乾かして吸うというのも、ホームズらしさのひとつ。

- 正典における位置づけおよび書誌的情報

『冒険』所収の短篇は12篇だが、ドイルはまず6篇を依頼されて書き、それで終わりにするつもりだった。それが『ストランド』誌上で人気沸騰したため続篇執筆を懇願され、一篇につき50ポンドという破格の原稿料で引き受けた。このあたりのことは以前も書いたかもしれないが、その後半6篇を執筆したのは1891年10月から11月にかけてで、うち一篇がこの「技師」だった。ドイルが医院を始めたばかりの客が来ない時期のことが、独立して事務所を始めたハザリーの境遇に反映されているようだが、ドイルのもらった「一篇につき50ポンド」の原稿料がハザリーの「ひと晩で50ギニー」につながったかどうかは、定かでない(1ギニーは1ポンドとほぼ同じ価値をもつ)。

◆今月の画像

【左:今月の画像(1)】“Times”のagony column

【右:今月の画像(2)】神戸異人館「英国館」ホームズの部屋に展示してある“親指”

【2】コラムの部

- この作品のどこが面白いのか(あるいは面白くないのか)

一番の特徴(?)は、正典中で極めて珍しい、「ホームズがほとんど何もしない」事件であるという点だろう。また、ホームズたちも警察官も犯人を見ていないし、犯罪があった(らしい)と示唆する証拠は、屋敷の窓枠に残された親指と、親指をなくしたハザリー青年でしかない。後述するように、ハザリーの語る話には数々の疑問が残り、本当にそんな事件があったのかどうか、疑えばきりがないだろう。

だとしても、水圧プレスの圧搾室に閉じ込められて天井のピストンが降りてくるという恐怖(盛り上がりはいまひとつだが)や、斧のような肉切り包丁を手に迫るスターク大佐の狂気、大佐に従いながらもハザリーを助けようとする美女の存在など、ホラー要素のあるエンターテインメントとして楽しめる要素は、いろいろとある。

正典の短篇は“一発ネタ”が多いという感想を抱くかも知れないが、19世紀中頃から後半は、これで充分だったのだろう。本篇を読んで、ウィルキー・コリンズの「恐怖のベッド」(ギャンブルで儲けた男が胴元に眠り薬を盛られ、天蓋付きベッドで窒息させられそうになる)や、ポーの短編「陥穽と振子」を思い出す人も多いだろう。

珍しいといえば、ワトスン自身が依頼人をホームズに仲介するというのも、正典中では珍しい(ほかには「海軍条約文書事件」がある)。

- ホームズの報酬/事件後の可能性

資料の部に書いたように、この事件は未解決のままになっている。つまりホームズの報酬はないどころか、アイフォード往復の交通費の分だけ、持ち出しになったことだろう(警察が捜査費用の中から出してくれたのなら別だが)。

ハザリーが面と向かってホームズに事件捜査の依頼(自分を殺そうとした犯人を捕まえてもらう依頼)をし、報酬を約束したわけではないのだが、ワトスンから「問題解決をお望みでしたら」とホームズへの相談を勧められ、「ホームズさんが引き受けてくださるのなら、すばらしい」と答えているので、「依頼人」という立場とみなしていいだろう。

それにしても、数時間前にかさばる箱を馬車に積んで去った、イングランドの片田舎ではとんでもなく目立つこの一行について、ホームズがまったく手掛かりを得られなかったというのは、理解に苦しむ。この事件はワトスンの記述を信じるなら1889年夏、年代学研究者たちによれば1889年の7月〜9月に起きたのだが、ワトスンはそれから「きょうまでずっと」、犯人たち一味の消息はまったくないと書いているのだ(発表されたのは1892年3月、執筆されたのは1891年の秋)。それとも何か理由があって、ホームズはこの一件にその後関わらなかったのだろうか?

- 邦題の話題

本作については、特に翻訳上の問題はない。新旧ほとんどすべての訳者が「技師の親指」とストレートな邦題にしている。もちろん、児童向けはさまざまなバリエーションがあるが、一般向けも、もう少し読者を惹きつけるようなタイトルにしてもいいかもしれない。

- シャーロッキアーナ的側面

冒頭、ワトスンがハザリーを221Bに連れて行くと、ホームズはドレッシング・ガウン姿で『タイムズ』の私事広告欄(agony column)を読んでいる。これは直訳すると「苦悩のコラム」で、行方不明の身内や友人を捜すための尋ね人広告が多かったことから、そう呼ばれた(画像参照)。これが出てくるのは、『ストランド』の連載では今回が初めて。それ以前には『署名』に1カ所あるのみだ。次回の事件「独身の貴族」に出てくるのはpersonal columnなので、拙訳では「消息欄」としてある。日本では「三行広告」という言葉があるが、それを訳語にすることができるかどうか、難しいところだ。

ところで、ハザリーの語るような出来事は本当にあったのか、彼のでっちあげということはないのか……そういう疑いが生じるのは、以下のように数々の疑問点(矛盾点)があるからだ。

【1】水圧プレスを見に行くとき、帽子をかぶっていったほうがいいかと聞いたハザリーは、機械が家の中にあると聞いて大佐の部屋に置いていった(はず)。彼はそのまま3階の窓から飛び降り、パディントンに戻ってワトスンを訪ねたのに、ワトスンが診察室に入ると、本の上に帽子が乗せてあった。血だらけだったはずの服の問題もあり。

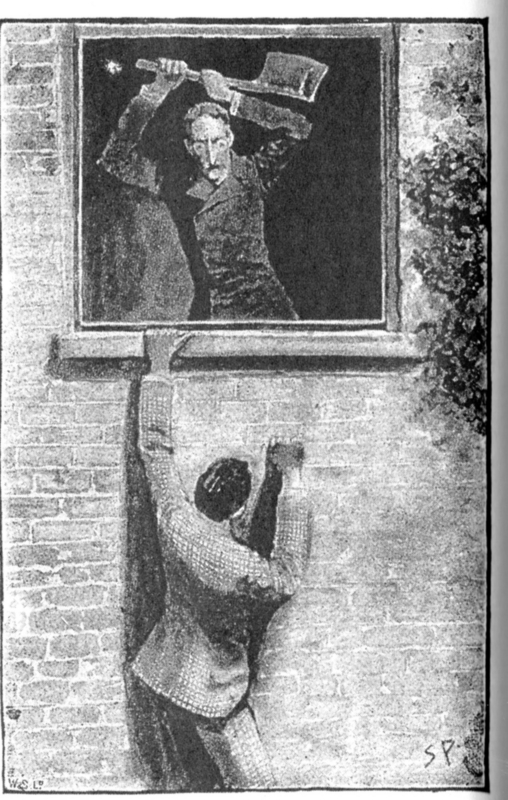

【2】窓枠にぶら下がっているハザリー(パジェットのイラスト参照)の親指は、その位置からして、切り落とされないのでは?

【3】エリーゼとスターク大佐は同郷(同じドイツ人?)であり、しかもエリーゼが大佐を「フリッツ」と(おそらくはファーストネームで)呼んでいることから、親しい間柄だと考えられる。すると、大佐がハザリーを殺そうとしているような緊急時に、二人がドイツ語でなくわざわざ英語で会話をしているのは、なぜだろうか。ハザリーは彼女が「英語で叫んだ」とわざわざ言っている。

【4】アイフォード駅で大佐が現われたとき、ハザリーは I found my acquaintance of the morning と言っているが、事務所に大佐が来たのはハザリーが引きあげようとする夕方。

【5】圧搾室からハザリーが脱出するときの問題。水圧プレスの側面(壁)が木製で、めくれていた羽目板が降りてくる天井に押されて反り返り、そこに体当たりしたら身体が外に出て、羽目板はまた閉じたという。そういうことが可能だろうか。そもそも、偽銀貨用に銀以外の合金をつくるためニッケルとスズをプレスにかけるというが、そんな材料でいいのだろうか。

【6】「窓という窓、すきまというすきまから炎が吹き出す」状態で、消防士たちは3階の窓枠に親指を見つけたりできるものだろうか。火がおさまってからだとすると、「屋根は落ち、建物全体が完全な廃墟と化していた」ので、親指も燃えていた?

また、ハザリーが水圧プレスから脱出してランプから火が回ったのは日付が変わってあまりたっていないころだが(11時15分に馬車が来て1時間後に屋敷に到着、まもなく水圧プレスを見ている)、ホームズたちは朝食後3時間ほどたってレディングで乗り換えの列車に乗っているから、アイフォード駅に着いたのは昼に近い。そんなに時間がたってもまだ火は真っ盛りだったのだろうか。

このほかにも挙げればきりがないが、たとえば【2】については、別の解釈もできる。

その際、シドニー・パジェットのイラストをそのまま信じてはいけない。問題の部分は、『ストランド』誌では“hanging by the hands to the sill”(両手で窓敷居にぶら下がった)、イギリス版単行本では“hanging with my fingers in the window slot and my hands across the sill”(指を窓の溝にかけ、両手で窓敷居にかけてぶら下がった)とあるのだ。まあ、パジェットの絵はそのあと力尽きて(あるいは大佐の武器を避けようと)片手になった、というのかもしれないが。

それはともかく、窓敷居に浅く指をかけてぶら下がる場合は、親指が横にまっすぐ伸びるのが自然だろう。そうすると、武器をまっすぐ振り下ろしたとき親指が切れるとは考えられない。だが、窓敷居の幅が広ければ、手のひらと親指は窓敷居の平らなところに置かれるかたちになるし、あるいは腕を敷居の上に伸ばしていて、四本の指を敷居の内側に引っ掛けているのであれば、当然親指は敷居の上に乗ることになる。この可能性は、すでに二人の海外シャーロッキアンが指摘していることだ。

また、親指がほかの四本の指と違ってまっすぐ伸ばされていたとしても、大佐の武器の振り下ろし方によっては、切断されるのではないだろうか。つまり、大佐はまずハザリーの頭を狙って確実に殺そうとするが、パジェットの絵のように頭が下がっていれば、まっすぐ窓枠に振り下ろさず、半円を描いて身を乗り出すようにして頭を狙う。これが失敗して、窓枠の外側を刃物が打てば、左手の親指だけ落とすことになるのではないだろうか。

なお、大佐の使った武器は butcher’s cleaver、つまりブッチャーの肉切り包丁(のようなもの)であり、振り下ろせば指の骨など簡単に切れるものだと思われる。

また【4】は、例によってワトスンの書き間違いとするしかないようだ。日本語版ではそれぞれの訳者が工夫して矛盾を解消しているはず。たとえば創元推理文庫の深町眞理子訳では、「夕方きた男」としてある(拙訳は「例のやせぎす男」)。

- ドイリアーナ的/ヴィクトリアーナ的側面

本作品の犯人ライサンダー・スターク大佐(Colonel Lysander Stark)と、ひと文字違いのライサンダー・スター博士(Dr. Lysander Starr)という名が、ホームズの架空の文通相手として正典「三人のガリデブ」に出てくる。シャーロッキアン的に言うなら、ホームズが架空の人物をつくるときに「技師の親指」事件に影響されたということになるだろうし、ドイリアン的に言うなら、ドイルが無意識に過去の作品の人物名を使ってしまった(もともと正典を書く際に無頓着なことが多かったから)ということになろう。

ホームズたちが朝食に食べたベーコン・エッグなど、飲食に関するヴィクトリアーナは、ここではあまり取り上げないので、関矢悦子『シャーロック・ホームズと見るヴィクトリア朝英国の食卓と生活』を参考にされるといいだろう。

- 翻訳に関する話題

- Dr. Becher

スターク大佐の“マネージャー”であるファーガスンの別名は、Dr. Becherだった。拙訳(光文社文庫)は「ベッカー博士」となっているが、今考えるとこれは不適切な訳だ。ドイツ的な読みなら「ベッヒャー」だし、ここではイギリス人という設定で、駅長もイギリス人の医師だとして話しているのだから、「ビーチャー先生(医師)」ないし「ビーチャー博士」が適切だろう(深町訳はビーチャー博士)。

オックスフォード大学版全集の注釈には、「マインツ大学医学部教授でミュンヘン大学化学研究室長も兼任していたヨハン・ヨアヒム・ベッヒャー博士(1635-82)の名をとったものだろう」とある(河出書房の日本語版は“ベッカー”)。確かにベッヒャーという人名は多いし、ドイツ語でマグカップのこともBecher(ベッヒャー)という。

一方、英国の障害競馬〈グランドナショナル〉の難所の名、“ビーチャーの川”のもとになった(1839年の第1回競技でこの川に落ちた)、Captain Martin William Becher という人物がいる。イギリス人で、読みは「ビーチャー」。ドイルが彼を意識していたという可能性はあるだろうか?

ちなみに、大佐の呼び名「フリッツ」はFritzで、フリードリッヒやフレデリックの愛称。美女のほうはEliseで、英語読みならエリザベスの愛称のエリーズ(またはイリース)だ。

- plugs and dottles

物語の冒頭部分、ホームズが前の日に吸った煙草の燃え残りをパイプに詰めて吸っている、というくだり。正典原文は“….. smoking his before-breakfast pipe, which was composed of all the plugs and dottles left from his smokes of the day before ….. ”だ。

このplugには辞書を見ると「噛み煙草」という意味があり、オックスフォード大学版の注釈などには ‘plugs’ are pieces of tobacco pressed into a cake or stick; ‘dottles’ are the parts that remain after a pipe has been smoked. (plugsは塊ないし棒状に固めたタバコであり、dottlesとはパイプで吸ったあとの残り)と書かれているので、「噛み煙草やパイプ煙草の燃え残り」を乾かして詰めている、という意味にとる方もあろう。しかし噛み煙草というのは通常の煙草とは異質であり、乾かしてパイプで吸うことは、いくらホームズでもしないと思われる。

一方、dottle はネットの訳で「喫煙後にパイプの火皿に固まって残された、部分的に燃えたタバコの残り」などとあるが、Collins English Dictionaryを見ると the plug of tobacco left in a pipe after smoking(パイプを吸って残った煙草の断片、かたまり)とある。ここでの plug は、「断片」とか「詰め物」という意味だ。

だからここは、「前日に吸ったすべての plugs and dottles」と、大きなくくりで解釈すべきだろう。正典に言及している海外のパイプマニアのブログなどでも、「この plug は火皿から掻きだしたときにくっついた燃え残りのかたまりを言っているのだろう」と書かれている。パイプスモーカーならよく知っていることだが、葉の種類により、どうしても水分が出て完全に吸い切らないことはよくあるし、唾液の多いスモーカーだったり、急いで吸ったりすれば、途中で消えることもある。そうした場合、普通は再度火をつけるわけだが、火皿に少しだけ残っているのであれば、それを掻きだして新たな葉を詰め替える。このときの掻きだした葉が、水分や火でかたまったりしているわけだ。

したがって、「前の日に吸ったあらゆる種類の煙草の葉を集めて乾かす」という意味にとってもかまわないものの、紙巻き煙草の吸いさしとパイプ葉の燃えさしを混ぜることはないと思われるので、やはり「前の日にパイプで吸った燃え残りの葉をすべて集めて、乾かした」という意味合いにしたほうが、無難だと思われる。

- civil practice

これはさらに冒頭、ワトスンが「もとの開業医に戻り、ホームズを残してベイカー街の部屋を引き払った」と書いている部分だ。

civil practiceをネットで調べると、法律関係で使われることが多いようで、「民事訴訟(裁判)の実務」や「民事訴訟の手続き」などという意味が見られる。この場合は「刑事」に対する「民事」という対比だろう。

一方、辞書によればcivilは「軍人・官吏」に対する「一般、民間」、つまり“military”←→“civil”である。正典の「技師」冒頭でワトスンは、“I had returned to civil practice”と書いており、これについて研究者のフィリップ・ウェラーは、ワトスンはかつて“military practice”に就く前にバーツ(セント・バーソロミュー病院)で“civil practice”に就いていたのだと解釈している。つまり「軍隊付きの医師」に対する「民間病院の医師」ということだろう。しかし、「ボヘミア」の冒頭近くでもワトスンは同じように“I had now returned to civil practice”と書いており、この場合は文脈からして明らかに「開業医に戻った」という意味になる。したがって「技師」の場合も、素直に「開業医」としてよいのではなかろうか。ただ、ネットのWeblioなどでは“civil practice”←→“private practice”という対比も見られ、これをあてはめるなら「公共(?)の仕事」対「個人的な仕事」となろうか。とすると、「病院の勤務医」対「個人開業医」という解釈が成り立つのかもしれない。

今回は“シャーロッキアーナ的重箱の隅つつき”と、翻訳者以外は眠ってしまうような(ふつうの読者に向かないような)訳語ばなしが多くなってしまったが、お許し願いたい。「ベッカー博士」→「ビーチャー先生」の拙訳訂正は、次の重版がもしあったら、させていただきたい。今後もこの連載が自分の訳の妥当性をチェックする場となっていくことは必至であり、なんともお恥ずかしいかぎりだが、いい機会だと自分では考えている。

◆今月の画像

【左:今月の画像(3)】シドニー・パジェットの挿絵(窓枠にぶら下がるハザリー)

【右:今月の画像(4)】水圧鍛造プレス機の構造

★今月の余談★

残念ながら、今回は余談を書いている余裕もない。前回は今年注目のパスティーシュをいくつか紹介したので、次回は最近刊行されたホームズ/ドイル関係の大型ビジュアル本を紹介するつもりだ。

| 日暮 雅通(ひぐらし まさみち) |

|---|

|

1954年千葉市生まれ。翻訳家(主に英→日)、時々ライター。ミステリ関係の仕事からスタートしたが、現在はエンターテインメント小説全般のほか、サイエンス&テクノロジー、超常現象、歴史、飲食、ビジネス、児童書までを翻訳。2014年は旅行が多く仕事が滞りがちだったが、2015年は果たして汚名返上なるか? 個人サイト(いわゆるホームページ)を構築中だが、家訓により(笑)SNSとFacebook、Twitterその他はしない方針。 |