|

注意!

|

|---|

|

この連載は完全ネタバレですので、ホームズ・シリーズ(正典)を未読の方はご注意ください。 このコラムでは、映像作品やパスティーシュ、およびコナン・ドイルによる正典以外の作品を除き、全60篇のトリックやストーリーに言及します。(筆者) |

■資料の部の原則(このコラム全体で使う略称)

SH:シャーロック・ホームズ

JW:ジョン・H・ワトスン

SY:スコットランド・ヤード

B=G:ウィリアム・ベアリング=グールド(研究者)

ACD:アーサー・コナン・ドイル

BSI:ベイカー・ストリート・イレギュラーズ(団体)

SHSL:ロンドン・シャーロック・ホームズ協会

正典:ACDの書いたホームズ・シリーズ(全60篇)

■第5回「ボヘミアの醜聞」その1■

【1】資料の部

- 原題……A Scandal in Bohemia(Strand Magazine英・米両版)、A Scandal of Bohemia(Chicago Inter-Ocean)、A Bohemian Scandal(New Orleans Daily Picayune)、Woman’s Wit(Baltimore Weekly Sun)、The King’s Sweetheart(Boston Sunday Globe)……いずれも初出時とその近辺 /略称:SCAN

- 主な邦題……「ボヘミアの醜聞」(新潮文庫、河出文庫、創元推理文庫、ちくま文庫、光文社文庫ほか)、「ボヘミア国王の醜聞」(ハヤカワ文庫)、「ボヘミア王のスキャンダル」(角川文庫・石田文子訳)、「ボヘミア王家の色沙汰」(角川文庫・鈴木幸夫訳)、「ボヘミア王家のスキャンダル」(集英社コンパクト・ブックス)……その他戦前の訳に「女優イレネー・アドラア」、「ボヘミアの疑獄」、「あの女」、「好敵手(女優アドラ)」、「ボヘミアの国辱」など多数。 /略称:『ボヘミア』

- 初出……Strand Magazine 1891年7月号(英)、Strand Magazine 1891年8月号(米)

- 初出時の挿絵……シドニー・パジェット

- 単行本初版……The Adventures of Sherlock Holmes 1892年10月14日(英)、1892年10月15日(米)

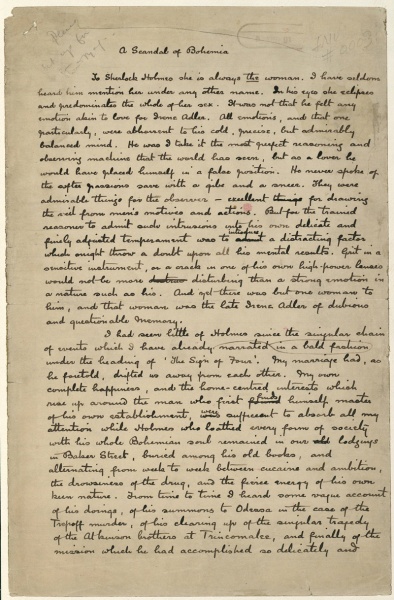

【今月の画像(1)】「ボヘミアの醜聞」ドイルの自筆原稿

【今月の画像(2)】『ストランド』1891年7月号(「ボヘミア」掲載)

- 事件発生年月……1887年5月20日〜22日(1889年3月とする説もあり。ワトスン自身は1888年3月と書いている)

- 主な登場人物(&動物)

- SH、JW

- 依頼人……フォン・クラム伯爵(本名カッセル-ファルシュタイン大公、ヴィルヘルム・ゴッツライヒ・ジギスモント・フォン・オルムシュタイン)

- 被害者……同上

- 犯人/悪役……アイリーン・アドラー(元ワルシャワ帝室オペラのプリマドンナ)

- 警察官……なし

- 若い女性キャラ……なし

- その他……ゴドフリー・ノートン(弁護士。のちにアイリーンと結婚)、ジョン(アイリーンの四輪馬車の御者)、初老の女性(アイリーンの使用人?)、ターナー夫人(ホームズの下宿の女主人)、メアリ・ジェーン(ワトスン家のメイド)

- 執筆者……JW

- 事件の種類……脅迫(ゆすりのネタである写真の奪還)

- ワトスンの関与

アイリーン宅の隠し場所を見つけるホームズの幇助(発煙筒を家に投げ込む)

- 捜査の結果

写真の奪還は失敗。脅迫の無効化には成功。

- ホームズの報酬

アイリーンの写真(ほかに捜査費用として金貨で300ポンド、紙幣で700ポンド)、さらに記念品として王から金の嗅ぎ煙草入れ(「花婿の正体」事件で言及)。また、アイリーンとノートンの結婚立会人をして礼にもらったソヴリン金貨を、その後時計鎖につけた。

- ストーリー(あらすじと構成)

『四つの署名』事件のあと結婚してベイカー街を離れ、開業医になっていたワトスン。ある晩、往診の帰りに221bを訪ねてみると、ホームズはフォン・クラム伯爵と名乗る依頼人を迎えるところだった。仕事仲間として同席したワトスンの前で、ホームズはその覆面をした伯爵がボヘミアの国王であることを見破り、事情を聞きはじめる。

ボヘミア王の依頼は、ある女性から一枚の写真を取り戻すことだった。彼は5ほど前、ワルシャワでその女性とつきあっていたころ、いっしょに写真を撮ったことがあった。今はスカンジナヴィアの王女と結婚する予定になっている彼に対し、彼女が写真を王女に送りつけて結婚を破談にするといって脅迫してきたというのだ。

女性の名は、アイリーン・アドラー。もとワルシャワ帝室オペラのプリマドンナで、顔立ちはことのほか美しいが、どんな男にも負けぬ鉄の精神をもっているという。王は人を雇ってアイリーンの家を捜させたり路上で待ち伏せしたりしたが、いずれも失敗に終わっていた。

得意の変装で失業中の馬丁に扮し、アイリーン宅の周辺をさぐるホームズ。そこで突きとめたのは、彼女が周辺の男たちにとってマドンナのような存在であることと、ゴドフリー・ノートンという弁護士が彼女の家に足繁く通っていることだった。ところがその矢先、当のノートンがアイリーン宅に馬車で駆けつけ、ふたたび去っていく。さらにその直後、アイリーン自身もあわてたようすで家を出た。馬車の行き先はセント・モニカ教会だ。

後をつけて教会へかけつけたホームズが知ったのは、なんと二人が結婚式を挙げようとしていることだった。牧師と三人だけの結婚式だ。だが、さらにハプニングが起きた。教会に入ったホームズ(馬丁の扮装中)がノートンに頼み込まれ、結婚の立会人になったのだ。

とはいえ、ホームズにとってハプニングを楽しんでいる余裕はなかった。アイリーンたちは、すぐにでも新婚旅行に出てしまうかもしれない。そうすれば写真の捜索は難しくなるだろう。一計を案じたホームズは、ワトスンに協力させて、ある作戦をたてるのだった。

日が暮れるころ、非国教会の牧師に変装したホームズは、ワトスンとともにアイリーン宅へ向かった。ところが、戻ってきたアイリーンの馬車の扉を開けて小銭にありつこうとした浮浪者をめぐり、通りにいた数人のあいだでけんかが始まる。牧師姿のホームズはアイリーンを守ろうとして重傷を負い、彼女の家に担ぎ込まれてしまった。だが、一連の騒ぎはホームズの雇った者たちが起こしたもので、ワトスンはアイリーン宅の居間の窓の下で待機していた。ホームズの合図のもと、彼は用意していた発煙筒を家の中に投げ入れ、「火事だ!」と叫ぶ。

たちまち大騒ぎになる中、ホームズの目論見どおり、アイリーンは居間にある写真の隠し場所へ駆けつけた。だが、ホームズはそれ以上手を出さず、騒ぎがおさまるころに家を辞した。翌日ボヘミア王とともに家を訪問し、居間に通されたすきに写真を取り戻そうと思ったからだ。

その晩、ベイカー街の下宿に着いたホームズに、すらりとした青年がうしろから声をかけた。「おやすみなさい、ホームズさん」……どこかで聞いた声だ、とホームズはいぶかるが、そのままになってしまう。

翌日訪れたアイリーン宅にいたのは、メイドひとりだけだった。アイリーンはノートンとともに大陸へ発ったあとだったのだ。悔しがるホームズが写真のあった隠し場所を見ると、彼宛ての手紙と一枚の写真が入っていた。手紙には、牧師に扮したホームズにだまされたとわかったあと、男装してベイカー街まで行って声をかけたこと、ホームズに狙われているのでは逃げるしかないと決めたこと、くだんの写真は今後身を守る武器としてだけ保管し、ボヘミア王に対しては何もしないことなどが書かれてあった。

脅迫に使うはずだった写真の代わりにといって残されたのは、イヴニングドレスを着たアイリーンひとりの写真だった。ホームズは謝礼として王の差し出した指輪は受け取らず、「それよりもっと価値のあるもの」として、この写真をもらい受けたのだった。

- ストーリー(ショートバージョン、あるいは本音のあらすじ)

スカンジナヴィア王女との結婚を控えるボヘミア王は、若気のあやまちで付き合った元オペラ歌手アイリーン・アドラーから、ツーショットの写真を使って破談にしてやると脅されていた。ホームズは得意の変装と捜査で写真の隠し場所を突きとめるが、逆に、男装したアイリーンにだまされたあげく、写真とともに大陸へ逃げられてしまう。ただ、結婚したアイリーンは王への脅迫をやめたので、依頼人が被害に合うのを防ぐことはできた。以後、好敵手アイリーンのことを、ホームズは敬意を込めて「あの女(ひと)」と呼ぶようになる。

- 物語のポイント

アイリーン・アドラーはこの作品にしか登場しないが、ホームズが女性を好敵手と考えた(あるいはその能力により好意をもった)数少ない相手のひとりであり、全60作の中でもベスト3に入る有名な登場人物。女性に対するホームズの評価がほかの作品ではどうか、あるいはどう変遷していくか、注目に値する。

ホームズものの世間一般におけるイメージは、つねにホームズとワトスンが221bで同居しているというものだが、ワトスンは第2作『四つの署名』ですでに結婚しベイカー街を離れてしまっている。この後60篇の中には、同居時代の事件もそうでない事件もあり、そのあたりは「年代史」をテーマとするシャーロッキアンの格好のネタになっている。

この作品はホームズが解決できなかった事件のうちのひとつであり、また、法に触れるようなホームズの捜査をワトスンが手伝っている作品のひとつである(有名なものには二人で住居侵入をした「恐喝王ミルヴァートン」がある)。

ただし、ホームズとボヘミア王、アイリーンという三者の誰も、「損」はしていない。特にホームズの立場からすると、百ポンドという大金はアイリーン宅の前で一芝居打つ連中を雇っても余りある「捜査費用」であり、のちに王から金の嗅ぎ煙草入れももらっているうえ、アイリーンの(余計な男が写っていない)写真を得たのだから、はたから見れば満足すべきであろう。もちろん、男装したアイリーンにだまされたこと、計画のツメが甘くて逃げられてしまったこと、あとから彼女を再評価しても、すでに別の男と結婚してしまったあとであることなど、心残りは多々あるだろうが。

- ホームズの変装

- 「酔っ払った馬扱い人(馬丁)」

- 「愛想のいい、人のよさそうな非国教会の牧師」

- 注目すべき推理、トリック

- 久々にベイカー街を訪ねたワトスンに関する推理……前回会ったときから7ポンド半太った、開業医に戻った、最近雨に降られてずぶぬれになった、ひどく不器用で無神経なメイドがいる。

- 依頼人からの手紙に関する推理……手紙を書いたのはドイツ人であり、ボヘミア製の紙を使ってある。依頼人はボヘミア国王である。

- 写真の隠し場所の見つけ方……相手にみずから教えさせる。つまり女性は自分の家が火事になったら本能的にいちばん大事なもののところへ飛んでいくという習性を利用する。

- 有名なエピソード、要素など

- ホームズはつねにアイリーンのことを「あの女(ひと)」と呼ぶ。

- 221bの玄関からホームズの部屋への階段は17段ある。

- ホームズはワトスンのことを「ぼくのボズウェル」と言った。

- ホームズは「索引帳(インデックス)」と呼ぶ人名簿をつくっている。→「備忘録(コモンプレイス・ブック)」はのちの作品から。

- このときの下宿の主人はハドスン夫人でなく「ターナー夫人」だった。→ワトスンは確かに our landlady と書いているが、一時的なものか?

- ホームズの変装に関するワトスンの評価(後出ワトスンの名セリフ参照)。

- 男装してベイカー街に来たアイリーンに、ホームズが気づかなかったこと。そして彼女のせりふ「おやすみなさい、シャーロック・ホームズさん」【光文社文庫版の拙訳では当初「こんばんは」となっていますが、さる重版から訂正してあります】

- 本作に出てくる“語られざる事件”(ホームズが関わったもののみ)

- 「トレポフ殺人事件」

- 「トリンコマリーのアトキンスン兄弟の奇怪な惨劇」

- 「オランダ王室に依頼された慎重な手際を要する使命」

- 「ダーリントンの替え玉事件」

- 「アーンズワース城事件」

- よく引用される(あるいは後世に残る)ホームズのせりふ

- 「きみは見ているだけで、観察していないんだ。見ることと観察することとは、まるっきり違う」(ワトスンに)

- 「論拠をもたずに理論を構成しようとするのは、重大な過ちだ。事実に合う理論を生み出すのでなく、無意識のうちに理論に合わせて事実をねじ曲げるようになってしまう」

- 「ぼくのボズウェルがいてくれないとお手上げだよ」

- 注目すべき(あるいは有名な)ワトスンのせりふおよび文章

- 「何世紀か前に生まれていたら、きみはまちがいなく火あぶりにされていたところだよ」(ホームズに向かって)

- 「ホームズが犯罪の専門家になったことにより、科学界は鋭敏な理論家を失い、同時に演劇界もまた、すぐれた俳優を失ったわけだ」

- 本作の内容またはタイトルを使ったパスティーシュ(の一部)【随時追加】

- 「ベルグレービアの醜聞」(A Scandal in Belgravia)BBC『シャーロック』シーズン2第1話(2012年)

- 「困った校長先生の冒険」NHK人形劇『シャーロックホームズ』第3話(三谷幸喜、2014年3月)

- 「ボヘミアンの秋分」柄刀一『御手洗潔対シャーロック・ホームズ』所収(原書房、2004年)

- 「ルーマニアの醜聞」中川裕朗『日本版シャーロック・ホームズの災難』所収(論創社、2007年)

- 「女豹と毒蛇」(「シャーロック・ホームズの仲間たち」シリーズ)北原尚彦『小説NON』2014年5月号……「ボヘミア」の前日譚で、アイリーンが「あの恐喝王」と対決していたという話

【2】コラムの部

- 作品の注目点、正典における位置づけ、書誌的なことなど

「ボヘミア」は『緋色』と『署名』に続くホームズもの第3作であるとともに、初めての短篇ホームズ・ストーリーであり、第1短篇集『シャーロック・ホームズの冒険』(『冒険』)の1作目でもある。ホームズものは当時創刊されたばかりの月刊誌『ストランド』に短篇が連載されたことにより、爆発的な人気を得たというのは、よく言われることだ。前回『署名』その2のコラムで書いたように、コナン・ドイル自身は長篇を書かなければ小説家として名をあげられないと考えていたのだから、結果は反対方向に行ったということかもしれない。

『冒険』に収録された12の短篇は、1891年7月から1892年6月まで、『ストランド』の英国版に載ったひと月後に同・米国版に載る、というかたちで発表されていった。また、英米のさまざまな新聞に配信されもした。これによりドイルは、新しいジャンルをつくり出した——つまり、同じキャラクターによるシリーズで、かつ各篇がスタンドアローンである(ひとつのシリーズの個別のストーリーではない)というジャンルを、つくり出したと言われる。連載開始当初はほとんど知られていなかったホームズが、1年後には熱狂的な人気を得るわけだが、その経緯と月刊誌『ストランド』についての詳細は、かなり長くなりそうなので、別途記述することにする。

一方、作中人物としては、「物語のポイント」で書いたように、アイリーン・アドラーという正典きっての有名(人気)キャラクターが登場する。モリアーティ教授のように何度も言及されることがなくても、ハドスン夫人やレストレード警部のように何度も別の作品に登場することがなくても、彼女の存在感は正典随一と言えよう。特に現代の映像化作品における出演頻度は高く、BBC/カンバーバッチ『シャーロック』においても、ワーナー/ダウニー・ジュニア『シャーロック・ホームズ』においても、モリアーティと並んでメイン・キャラクターとなっている。活字の面でも、彼女が登場するパスティーシュは非常に多い。

アイリーンの正体、およびアイリーンとホームズの関係は、ボヘミア王の正体と並んで、シャーロッキアンの研究テーマとして長年人気がある。いや、むしろアイリーンの問題のほうが、ホームズの本質(女性との関わりその他)に関連することなので、重要度は高いと言えよう。

ここでひとつ断わっておきたいが、本稿で「シャーロッキアン」と書くときは、80年前にBSIが創立されたころに使われ始めた「大人のゲーム」をするマニアおよび研究者としての、シャーロッキアンである。近年海外で使われ始めたBBC『シャーロック』のファンを呼ぶ「シャーロッキアン」という呼称とはまったく違うことを、ご了解いただきたい。この「シャーロッキアン」の定義や「シャーロッキアン」と「ホームジアン」の関係、あるいは「シャーロッキアーナ」「シャーロッコロジー」「ドイリアン」「ドイロッキアン」「ワトソニアン」などといった言葉については、のちの余談などで書いていきたい。ちなみに、「シャーロキアン」という表記も最近はよく見受けるが、「シャーロック」から派生した用語であることから、本稿では「シャーロッキアン」で統一している。「シャーロク・ホームズ」と言う人はいないであろう。

また、イギリス英語では「アイリーン」でなく「アイリーニ」と呼ぶのが通常であるが、彼女がアメリカ人であることを考慮し、ここでは「アイリーン」の表記にしている。

- 邦題の話題

資料の部に書いたように、戦前はかなりさまざまな邦題があったが、近年は「ボヘミア」あるいは「ボヘミア(国)王」と、「醜聞」ないし「スキャンダル」の組み合わせで定着しているようだ。また、『ストランド』でなく新聞に配信された際、オリジナルとかなり違うタイトルが使われたケースもあることが、わかるだろう。

- シャーロッキアーナ的な側面

前述のように、本作に関してシャーロッキアンのあいだで最もポピュラーな話題は、アイリーンとホームズの関係であるが、ボヘミア王とはいったい誰だったのかという話題についても、少し触れておこう(「誰をモデルにしたのか」という表現になると、それはシャーロッキアーナではなくドイリアーナになる)。

当時のボヘミア王(オーストリア=ハンガリー帝国皇帝)フランツ・ヨーゼフ1世は、1830年生まれ。したがって1887年ないし1888に起きたこの事件のときは60近い年齢のため、候補からははずされる。レスリー・クリンガー編の注釈付き全集 The Sherlock Holmes Reference Library には28人の研究者の説がまとめられており、その表にはこれ以外の14人のボヘミア王「候補」が挙げられている。フランツ・ヨーゼフ1世のひとり息子であるルドルフ大公、甥のフランツ・フェルディナント大公、のちのドイツ皇帝ヴィルヘルム2世、のちのイギリス国王エドワード7世であるアルバート・エドワード皇太子、はてはオスカー・ワイルドだなどとする説がある。

一方、アイリーンの正体についても、当時の女優リリー・ラングトリーほか十人ほどの説が出ているが、ここで紹介しているときりがないので、その手の研究書または注釈付き全集をお読みいただきたい。

【今月の画像(3)(4)(5)】ボヘミア国王のイラスト3種

- ドイリアーナ的データ

先ほど「ドイル自身は長篇を書かなければ小説家として名をあげられないと考えていたのだから、結果は反対方向に行った」のかもしれないと書いたが、私自身は、短篇だからこそホームズものが受けたのだと思っている。つまり、ホームズものの面白さは、短篇でこそ発揮できるのだと。残念ながらドイルは長篇正典を4作しか書いていないので、単純に比べることはできないが(しかも短篇は後半にいくにつれて「劣化」していると考える向きもあろう)、ドイルの好む歴史小説のように重厚長大な作品でなく、切れ味がよくテンポの早い短篇のほうが、ホームズもののもつ魅力がよく表われていると思うのである。

これは百何十年にわたって書かれてきたホームズ・パロディ/パスティーシュの場合にも、ほぼ該当していると言える。一部の例外(ニコラス・メイヤーの『シャーロック・ホームズ氏の素敵な冒険』など)を除き、ホームズ・パスティーシュ史に名を残すような傑作、ベストセラーのほとんどが、長篇でなく短篇ないし短篇集だったからだ。パスティーシュの場合、「ホームズらしさ」を追及するには短篇のほうが便利であるし、長篇の場合は、より「ミステリ小説としての面白さ、巧さ」を要求されるようになるからではないかと、私は思っている。短篇正典に似せた(魅力をコピーした)短篇ミステリは書けるが、長篇正典に似せた長篇ミステリを書こうとすると、そもそも正典の長篇が通常のミステリとは違っているため(『緋色』は復讐譚、『署名』は財宝もの、『バスカヴィル家の犬』はホラー、『恐怖の谷』は西部もの+ハードボイルド)、「それらしい」ものにしにくくなるのだろう。

もうひとつ、「短篇」という要素とともに忘れてならないのは、シドニー・パジェットの存在である。『ストランド』誌における正典の成功は、彼の挿絵に負うところが非常に多かったのではないだろうか。もし彼が担当せず、あのディア・ストーカーをかぶらないホームズが連載され続けていたら、どうなったか。アメリカ版にはフレドリック・ドア・スティールというすばらしいホームズ挿絵の描き手もいたのだが、それでも同じ結果にはならなかったかもしれない。

前回(『署名』その2)のラストでは『リピンコッツ』誌に『署名』が掲載される前後のドイルのことを書いたので、ここではそのあたりから『ストランド』誌に最初の短篇ホームズものが載るあたりまでの状況を、まとめておこう。すべて、ドイルの動きである。

1882.7 ポーツマス市サウスシーに開業

1883 The Narrative of John Smithを脱稿、紛失。途中まで再執筆

1885.8 最初の結婚(ルイーズと)

1887.11 『緋色』を『ビートン』で発表

1887暮れ 長篇『マイカ・クラーク』脱稿

1889.2 『マイカ・クラーク』刊行

1889.1 初めての子供、メアリ・ルイーズ誕生

1889.8.19 長篇『白衣の騎士団』執筆開始

1889.8.30 『リピンコッツ』誌からロンドンでの昼食に招かれる。『署名』執筆依頼により執筆開始

1889.9.30 『署名』脱稿

1890.2 『署名』初出(『リピンコッツ』誌)

1890.7 『白衣の騎士団』脱稿

1890.10 『署名』初単行本(英スペンサー・ブラケット社)刊行

1890.12 『ストランド』誌創刊(1891年1月号)

1891.1 『白衣の騎士団』雑誌連載開始

1891.3 ウィーンで眼科研修のあと、ロンドンのモンタギュー・プレイスに転居

1891.4.3 「ボヘミア」をリテラリー・エージェントに送稿

(エージェントから『ストランド』編集部へ送稿)

1891.4.6 ロンドンで眼科医を開業

1891.4.10 「花婿の正体」脱稿

1891.4.20 「赤毛組合」脱稿

1891.4.27 「ボスコム谷の謎」脱稿

1891.5.4 悪性インフルエンザにかかる(3週間)

1891.5.18 「オレンジの種五つ」脱稿

1891.6.25 ロンドンを引き払いサウス・ノーウッドへ転居

1891.7 「ボヘミア」、『ストランド』誌に掲載(ホームズ・シリーズ連載の開始)

1891.8 「赤毛」、『ストランド』誌に掲載

1891.8.10 「唇のねじれた男」脱稿

1891.8.18 『白衣の騎士団』単行本刊行(初出はアメリカ)

1891.9 「花婿」、『ストランド』誌に掲載

1891.10 「ボスコム」、『ストランド』誌に掲載

1891.10-11 「青いガーネット」「まだらの紐」「独身の貴族」「技師の親指」「緑柱石の宝冠」脱稿

1891.11 「オレンジ」、『ストランド』誌に掲載

1891.12 「唇」、『ストランド』誌に掲載

1891.12 「ぶな屋敷」脱稿

出産、長篇歴史小説の刊行、眼科医の開業(と廃業)、ホームズ短篇の連載……1889年から1891年にかけてのドイルは怒濤の時期にあったことがわかる。しかも、『冒険』にまとめられることになる最初の12編は、かなりの速度で書き上げられている。資料の部に「ボヘミア」の自筆原稿画像を載せておいたが、多少の書き直しはあっても、頭の中身をそのまま書き下ろしているような原稿であることがわかるだろう。下書きまたはメモはあったろうが、ワープロソフトなどない当時としては、離れ技と思えてしまう。しかも途中で3週間も悪性のインフルエンザに罹っているのだ。

ドイルと『ストランド』の関係は、1891年から亡くなる1930年まで絶えることなく続き、二者の運命はほとんど重なり合っていたようなものだった。ドイルが寄稿した作品はホームズもの以外にもさまざまにあったし、ドイルまたはホームズに関する別の人間の記事が載ることもあった。この関係はかなり重要であい、私自身興味をもっているので、前述のように、いずれあらためて項をもうけたい。

- 翻訳に関する話題

翻訳家を悩ます問題はさまざまにあるが、ホームズがボヘミア王からの手紙について述べるくだりも、なかなかに悩ましい。彼は「動詞にこんな無礼をはたらいて文章の最後に回すのは、ドイツ人だ」と言い、英語で書かれたその部分を読み上げる。“This account of you we have from all quarters received”と。ところが、それを日本語に訳すと、どうしても「動詞に無礼をはたらいている」というニュアンスが消えてしまうのだ。「その点につきましては、当方もあらゆる方面から聞き及ぶところでもあります」と訳しても、日本語としてあまり違和感がないだろう。もともと日本語は英語の構造と違って、最後まで読まないと肯定なのか否定なのかわからない、などと言われるが、ドイツ語と英語のあいだの構造の違いも、似たようなものかもしれない。そこでしかたなく、括弧などを使って原文を入れて「英語としての気持ち悪さ」を実感してもらうことになるのだが、訳者としてはあまり使いたくない処理法なのである。

では、ボヘミア王がこのくだりをドイツ語で書いたらどうなるのだろう、などと長年考えていたのだが、最近になって、ある本の英独両言語版を見て、はたとひざを打った。まさにホームズの言う「動詞に無礼をはたらいて文章の最後に回す」実例と、出会った気がしたからだ。

その本は英語で書かれてからドイツ語に訳されたもので、それぞれの版における著者「謝辞」の書き出しは、次のような文章であった。

(英)I began writing this book during a blissful fall semester at the American Academy in Berlin and cannot imagine a more ideal incubator for a nascent project.

(独)Während eines herrlichen Wintersemesters an der American Academy in Berlin habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben, und ich kann mir keinen inspirierenderen Ort denken, ein neues Projekt anzugehen.

(試訳)私が本書の執筆を始めたのは、ベルリンのアメリカン・アカデミーで迎えた至福の秋学期中であり、私の中に芽生えた計画を培養するには、それ以上望むべくもない理想的な環境だった。

つまり、英語で I began(私は始めた)と冒頭から動詞を使っているのに対し、ドイツ語ではかなりうしろにきてからhabe ich angefangen(私は始めた)と言っているわけである。ただ、これを「ドイツ語的」構造そのままの日本語にすると「ベルリンのアメリカン・アカデミーで迎えた至福の秋学期中に、私は本書の執筆を始めた」となるのだが、やはり日本語にすると違和感が消えてしまう気がする。実際、こういう書き方には時々お目にかかるであろう。

上記引用元:オリジナル英語版 Joel F. Harrington: The Faithful Executioner (2013年 Farrar, Straus and Giroux)、ドイツ語版 Die Ehre des Scharfrichters (Norbert Juraschitz訳、2014年 Siedler)

★今月の余談に代えて★

今月も力尽きてしまったし、予定よりもだいぶ長くなってしまったので、ひとつだけ。

あるクレジットカード会員誌(誌名は『てんとう虫』)に、関川夏央氏が「55歳のアングル」という連載コラムを書いていたのだが、その第5回「森鷗外、四十九歳の心境」に、こんなくだりがあった。

しかしこの美女は極端に気が強かった。そして、十七歳で生んだ長男鷗外から離れたがらぬ母峰子と、何かにつけ衝突した。茂子は峰子を、決して「おかあさま」と呼ばなかった。「あの人」といった。ときに「あんな人」といった。(『てんとう虫』2004年9月号)

「この美女」茂子は、鷗外が40歳で再婚した妻。結婚当時22歳で、絶世の美女と言われたらしい。

何気なくこうした雑誌を見ていて、「あの人」という単語にすばやく反応してしまうとしたら、あなたはかなりのシャーロッキアン(ホームジアン)である。私の場合は、The Woman の訳語をどうするかという問題がつねに頭を離れないから、なおのこと反応してしまう。そう、確かに日本においては、「あの人(ひと)」とか「あの女(女)」という呼び方を陰でしていたら、それはある種蔑称に近い。ところが「ボヘミア」でワトスンは、The Woman は敬称、あるいは「敬意を込めた呼び方」であると書いているのだ。そう書いてあるから読者は「ああ、ホームズはアイリーンにだけ好敵手と認めるような敬意を込めた呼び名を使っているのだな」とわかってくれる……というか、わからざるを得ないのだが、The Woman の意味を崩さず、それだけで敬意を感じられるような訳語がつくれるのか……それは今でも私の頭を悩ませているのである。まあ、未熟と言われればしかたのないことだが。

| 日暮 雅通(ひぐらし まさみち) |

|---|

|

1954年千葉市生まれ。翻訳家(主に英→日)、時々ライター。ミステリ関係の仕事からスタートしたが、現在はエンターテインメント小説全般のほか、サイエンス&テクノロジー、超常現象、歴史、飲食、ビジネス、児童書までを翻訳。2014年も十冊ほど訳書が出る予定。 個人サイト(いわゆるホームページ)を構築中だが、家訓により(笑)SNSとFacebook、Twitterはしない方針。 |