■北欧ミステリ・フェス2014

昨年の11月22日に、立教大学で「北欧ミステリ・フェス2014」という催しがあり、スウェーデンからカラミ・レックバリ、そしてフィンランドからレーナ・レヘトライネンという二人の女流作家が来日し、それに翻訳家の柳沢由実子、ヘレンハルメ美穂、古市真由美三氏と作家の堂場瞬一氏が加わって、杉江松恋氏の司会進行の許、4時間近くに及ぶ充実したイベントとなりました。

来日したふたりの作家の話もさることながら、三人の翻訳家の苦労噺が聴けたのも、この日の収穫でした。三人三様で、彼我の文化、習慣の違いを念頭に置きながら、どのように訳文を作っていくかの苦労が語られました。それは英語をはじめ、これまで翻訳に携わってきた人たちが悪戦苦闘してきたことです。その意味でも、この日の翻訳家のお話は、改めてわが国の翻訳の流れを再確認したように思え、大変新鮮でした。

北欧のミステリというと、なによりも1971年から角川書店で翻訳され、一世を風靡したマイ・シューヴァル&ペール・ヴァールーのマルティン・ベック・シリーズが思い出されます。もっと古い話をすれば、小酒井不木が紹介、翻訳をしたドゥーゼ(ドゥーセ)という作家がいます。そして小酒井訳のドゥーセがドイツ語からの重訳であったように、マルティン・ベック・シリーズの高見浩訳も英語からの重訳でした。ぼくなどはスウェーデン語の翻訳家というと、『スウェーデン語四週間』の著者であり、子どもの頃胸躍らせて読んだカッレ君のリンドグレンを訳した尾崎義さんが真っ先に頭に浮かびます。しかし、いずれにしても北欧の言葉を翻訳する人は限られていました。

その事情は他の言語についても言えます。仏、独、伊、西などの言語の翻訳者はたくさんいらっしゃいますが、ことエンターテインメントをリーダブルな日本語に置き換える方は極めて限られていました。

例えば警察官の役職名にしても、アメリカのsergeant、lieutenant、captain、inspectorを、日本の警察制度のそれと照らして巡査部長、警部補、警部、警視……などと訳し分け、sergeantはさらに刑事畑であれば部長刑事——所謂デカ長という訳語を当てる、イギリスであればcaptainがなくてinspectorが警部、そしてsuperintendentが警視、といった訳語の選択は永年の蓄積によって築き上げられたものなのですが、そういう財産がゼロ、と言わないまでもほとんどない言語の作品については手探り状態と言って良かったのです。

そこで、不慣れな翻訳者より達者な英語の、あるいはフランス語の翻訳家に重訳を頼む方が、リーダビリティという面に於いて効果的でした。

もう一つは、売れ行きの問題です。専門書よりも一般書、ノンフィクションよりフィクション、文学書よりエンターテインメントのほうが売れるのが一般的で、その中で言語別にみると英語(就中アメリカの作品)が圧倒的に優位に立っています。ということで、自然と専業翻訳家はほとんど英語の翻訳家ということになってきます。例えば、数少ないフランス語の専業翻訳家、矢野浩三郎さんや長島良三さん、飯島宏さんなども、フランス語だけではなかなか食べていけず、同時に英語の翻訳をなさっています。あるいは大学で語学教師をするといった、副業(どちらが正業かは別にして)を持っている方も多いのです。

ところで、重訳における最大の問題は、日本語訳が依拠する翻訳書の出来です。翻訳について各国で考え方の違いがあり、例えばアメリカは翻訳大国でありながら、翻訳者の地位は必ずしも優遇されているとは言えません。報酬も買い切りが殆どだと聞いたことがあります。

端的な例が、マルティン・ベック・シリーズでありました。高見浩さんが英語版を基に翻訳していたときのことです。このシリーズは著者のヴァールーとシューヴァルがスウェーデンの現代史を各三十章の十巻、計三百章で描く、という構想の下に書き出されたはずです。ところがある巻の英語版が届いたので開いてみると、二十九章しかなかったというのです。おかしいと思った高見さんが版元を通して問い合わせ、スウェーデン語の原本を取り寄せてみると、ちゃんと三十章あるのです。おそらく英訳がいつもより冗長になってページ数が増えたため、物語の展開に不要と思えた一章を丸ごとカットしてしまったのだろうと判断したそうですが、さてではどうするかということになり、スウェーデン語に堪能なある学者にその一章を直訳してもらい、それに高見さんが手を入れて完成させた、という楽屋噺をうかがったことがあります。

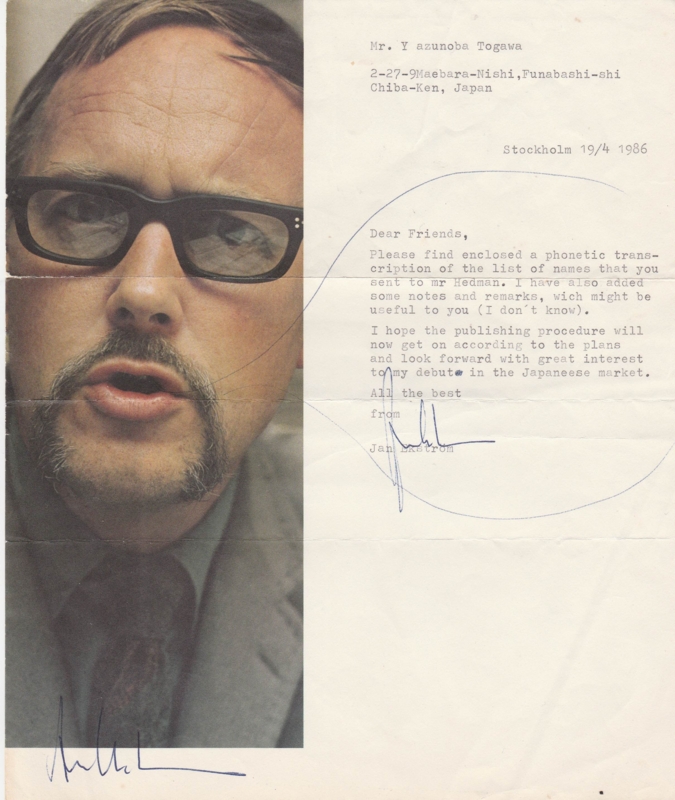

ぼくも英訳版を基に、スウェーデンのミステリの翻訳書を一冊作ったことがあります。ヤン・エクストレームという本格物を得意とし、「スウェーデンのカー」と言われた著者の『誕生パーティの17人』という作品でしたが、翻訳をお願いした後藤安彦さんが翻訳しながら疑問に思われたように、登場するキャラクターの名が、シャーロットやチャールズといった具合にあまりにも英語風な名前の人が多かったのが気になりました。たまたまスウェーデン側のエイジェントと知り合いだったので、直接問い合わせてスウェーデン語の原本を送ってもらいました。すると登場人物のほとんどの名前が違うのです。要するに、黒岩涙香のやり方で、英米人に抵抗のないように英語風に改変していたのでした。そればかりでなく、誤訳ではないかと思われる箇所が随所にあり、スウェーデン語—英語の辞書を片手におかしな所をチェックしていくと、そのほとんどが英訳者の誤読によるものでした。端的な例を挙げれば、英訳版では、舞台となる屋敷が二階建てなのか三階建てなのかはっきりしなかったのです。そこでスウェーデンのエイジェントに疑問点を質したところ、それを著者に廻してくれたものとみえ、しばらくするとエクストレーム本人から丁寧な返事が届きました。それによると、登場人物の名前の改変は、スウェーデン人の名前が英米人には馴染みがないからだろう、と理解のあるところをみせ、その上で一人一人の読み方を発音記号を付けて教示してくれたのです。さらに簡単な見取り図を書いて、舞台となった屋敷が三階建てで屋根裏部屋があることなども教えてくれました。

こういうことがあると、翻訳はあくまでも原典からの直接訳が一番、という当たり前のことが、改めて痛感されました。どの言語にも練達の翻訳家が数多く輩出してほしい、と願わずにはいられませんでした。

その意味でも、近年のスウェーデンを初めとする北欧諸国、ならびにドイツのミステリ界の興隆は、絶好のビジネスチャンスです。これまでエンターテインメントの翻訳で、商売になるのは英語とフランス語と言っていた常識が覆りつつあります。他言語を勉強されている方、この機を逃す手はありません。

■後藤安彦さんの思い出

さて、ここで後藤安彦さんについて、お話ししておきましょう。

後藤さんは生来の脳性麻痺のため、ほとんど独学で語学を学び、翻訳家となられた方です。大変博学な方で、何度目かにお伺いした時、「ところで戸川さんは岡山の戸川と関係があるのですか」と尋ねられ、びっくりした覚えがあります。歌人で、『沈め夕陽』などの歌集があり、また『短歌でみる日本史群像』という本も遺されています。障害者運動も精力的に行い、本名の二日市安のお名前で『私的障害者運動史』などの著作があります。

ぼくが初めて後藤さんの翻訳に接したのは、たしか1960年代の〈ヒッチコック・マガジン〉ででした。そして推理作家の仁木悦子さんと結婚されます。翻訳のお原稿を戴きに上がると、最後には必ず仁木さんが書斎から出てこられ、少しお話をして帰るのが常でした。後藤さんには、仁木さんとの想い出を綴った『猫と車イス 思い出の仁木悦子』という本があります。因みに、『大誘拐』の著者、天藤真さんに、『遠きに目ありて』という連作推理の傑作がありますが、これは後藤さん、仁木さん夫妻との交遊から生まれた作品で、この作品集を創元推理文庫に入れる際、後藤安彦さんに解説を書いて戴きました。1986年に仁木さんに先立たれますが、可代夫人と再婚。2008年、急性肺炎で逝去されました。78歳でした。

翻訳はミステリが主で、早川書房ではトマス・チャステイン、東京創元社ではジョン・ガードナーが、後藤さんの翻訳として忘れられない作家でしょう。また、足利光彦名義でポルノ小説の翻訳もされていました。

後藤さんは、訳注などは訳文中に挿入せず、噛み砕いた、読み易い訳文を心がけた方です。そのため、原書より若干長めになる傾向がありました。

|

◇戸川安宣(とがわ やすのぶ) 1947年長野県生まれ。立教大学文学部史学科卒。1970年東京創元社入社。2012年定年退職。主な著作『少年探偵団読本』(情報センター出版局 共著)。日本推理作家協会、本格ミステリ作家クラブ、SRの会会員。 |