第3回 3人の巨匠たちと

今週はちょっと趣向を変えて、「すでに訳し終わっているけれどもまだ訳している」本のことを書きます。どういうことかというと、原稿をいったんは渡したものの、刊行までにまだまだ時間がありそうなので改訂を続けている、というケースです。

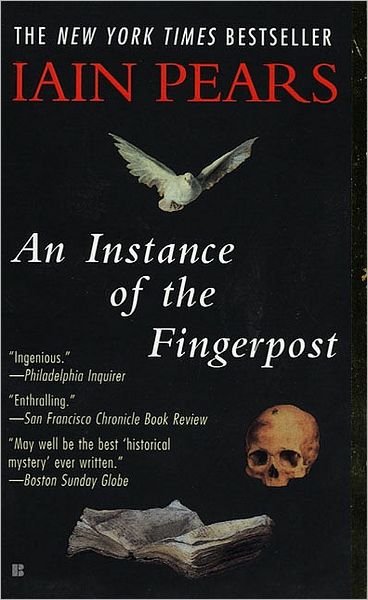

タイトルは“An Instance of the Fingerpost”、著者はIain Pears……イアン・ペアズという表記で、過去に一冊だけ邦訳作品のある作家です。翻ミスのサイトを全部は見ていないので、この本についてすでにどなたかが書かれていたら、ご容赦のほど。

「ペアズ」表記で出たのは、『ラファエロ真贋事件』(新潮文庫、鎌田三平訳、1995年)です。擬装されたラファエロの知られざる傑作をめぐる、いわゆる美術犯罪ミステリですね。

人名や地名のカタカナ表記が翻訳するうえで常に問題となることは、皆さんもご存じと思います。このPearsも、英国のオペラ歌手Pearsが、ある辞書ではピアズ、別の辞書ではピアーズとなってしますし(カタカナ表記だけでなく発音記号もそれぞれ違います)、英国の有名な石鹸の商標はペアーズ。ちなみに、作家のピアズ・アンソニイはPiers Anthonyです。

比較的薄い長篇である『ラファエロ真贋事件』に比べると、“An Instance of the Fingerpost”は4倍くらいの分量でしょうか。文庫にして上下巻。4分冊の作品も珍しくない昨今ですが、ひとりでやるとかなり時間がかかることは確かです。

内容は……もちろんミステリ、それもかなり濃厚な歴史ミステリ。17世紀英国のオックスフォード大学で起きた殺人事件に関係する4人の人物が、それぞれの立場で事件を語る(供述する)という形式です。歴史的背景を説明するなら、クロムウェルが王政を廃して政権をとったと思えば、今度はチャールズ二世が王政復古をする……という激変の時代、といったところでしょうか。殺人犯として有罪となるのは、毒殺されたドクターのメイドだったサラという女性で、母親の診察を頼んで断られたという経緯がありました。

最初の語り手は、ヴェネチアから来た医者の卵でイタリア人の、マルコ・ダ・コーラ。彼は大怪我をしたサラの母親を治療することになり、最後の手段として、当時は初めてと思われる輸血を断行します。

第二の語り手は、父親が王党派で裏切り者として処刑された、ジャック・プレスコット。父の無実を証明しようとして過去を探り歩くうち、ドクター殺害の容疑で一度は逮捕されますが、逃げおおせます。実在の人物がモデル。

三人目は、オックスフォード大学幾何学教授のジョン・ウォリス。暗号解読者として、クロムウェルの時代には議会の、王政復古のあとはチャールズ二世の暗号担当官になるという世渡り上手で、ニュートン以前では英国一の数学者だった、実在の人物。マルコをスパイとして付け狙います。

そして最後が、これも実在の人物である、オックスフォード大学の歴史学者にして古文書学者、アンソニー・ウッド。ここまで4人の手記は互いに矛盾し、それぞれが自分の嘘をうまく構築しながら別の人物の手記の嘘をあばいていくわけですが、この最終章にいたって毒殺事件の真相がわかるとともに、冒頭のマルコが英国に渡ってきた本当の理由が明かされ、最後には王室をも巻き込んだ歴史的陰謀につながっていく、というストーリーです。

以上、ネタバレは避ける方針でやっているため、ラストでやっとわかる全体の「仕掛け」については、書かずにおきます。

ネタバレというのは、何もトリックや「意外な結末」だけではなく、その作品のもつ巧妙な仕掛けも、場合によっては含むと思います。その仕掛けが売りの場合は宣伝文の中に入ることもあるでしょうが、それを言ってしまうことで読者の楽しみを奪ってしまうかどうか、判断の難しいところです。

そういえば、以前、ある会合で映画の話をしたとき、公開して一週間しかたっていないのでネタバレは避けたいと言ったら、「ネタバレでつまらなくなるような作品はもともとたいしたことがないのだ」というヤジが飛びました。確かにごもっとも。でも、一面的な見方になってはいないでしょうか。優れた作品の場合、わかってしまうと面白みが減る要素というのはいくつもあります。また、ばらされたって平気、という人もいれば、見る前に(読む前に)知りたくないという人も、さまざまにいるわけで、すべてをひとくくりにするのは乱暴な判断だと言わざるを得ません。古典をはじめ、すでに有名になった作品など、あまり神経質になると肝心のところが語れなくなる場合は別として、気遣いは必要だと思うのです。……もうひとつ気になったのは、このヤジには「自分の言っていることは(絶対)正しい」という態度が見えていたことですが。

横道にそれました。実はこの作品、前述のようにかなりのページ数であることと、四つの章に分かれていることから、4人の翻訳家による共訳として進行しているものです。……こう書くと「ああ、あの本か」と思われる人もいるでしょう。「その話ならもう十年以上聞いているけど?」と。

そうなんです。4人による翻訳がスタートしてから数年間、業界の忘年会では毎年必ず「あの本はどうなったの?」と聞かれてきました。それだけ期待された大作だし、名の知れた翻訳家たちによる共訳であることから、質問されるのは当然のことだったわけですね。ただ、「まだ進行中」ということ以外を詳しく話すチャンスはありませんでしたし、出版物やネットで書くこともしてきませんでした。ここで書く気になったのは、これだけ時間がたち、毎年話題に出ていたことなので、もういいかなと——すでにオフレコではないと——思ったからです。もちろん、一種の個人情報については書けないこともありますが(笑)。

あの仕事はいつ始まったのだろうと思うと、つい遠い目になってしまいます。実はあまりはっきりと覚えていなかったのですが、今回資料をひっくり返したら、4人プラス編集者による1回目の打ち合わせは1998年7月とありました。ああ、やっぱり遠い目に……。

集まった翻訳家は、池央耿さん、宮脇孝雄さん、東江一紀さん(順不同)、そして私。私以外の3人の名前を見ただけで、これはすごい作品なのでは? と思われるのではないでしょうか。1冊の本をこの4人で訳すという珍しいことになった経緯は省略しますが、とにかく四つの部をひとりずつ担当してスタートしたわけです……。

冒頭の話に戻りましょう。

本ミス・サイトの読者なら、この中でいちばん脱稿が遅いのは私か宮脇さんだろうと思うでしょうね(笑)。それは私も承知していたので、珍しく(?)必死にやって脱稿しました。ひとつの章とはいえ400字換算で500枚ほどありますから、ちょっと短めの長篇くらいあるわけです。

その後、さまざまな事情によりゲラがなかなか出ず、前述のように1年、2年と過ぎていき、「これはまだまだ時間がかかりそうだな」ということになりました。そうなると、4人の中で自分がいちばんヘナチョコ訳者だとわかっているので(うなずかないでください。悲しくなるから)、ゲラが出る前に直しておきたいという気持ちが強くなってきます。なにせ、各人の担当部分のゲラを全員で見るのですから、ある意味、下訳時代よりも緊張します。

で、新規の仕事の合間に少しずつ改訂をしているというわけです。はたして、すべての入稿が済むまでに自分の分の改訂が終わって差し替えることができるのか……。

|

◇日暮雅通(ひぐらし まさみち)。千葉市生まれ、東京在住。主な訳書にコナン・ドイル『新訳シャーロック・ホームズ全集』、ヴァン・ダイン『僧正殺人事件』、サマースケイル『最初の刑事』スタシャワー他『コナン・ドイル書簡集』など。 |