折々のむだ話(その4)——理想の翻訳法

最終回は、翻訳者エッセイらしく、理想の翻訳法について思うところを書いてみたい。

理想の翻訳文とは、抽象的にいえば、原文の意味、さまざまなニュアンス、リズム、響き、色合い、陰影、香り、感触などを忠実に再現した訳文ということになるだろう。これにはたぶん異論はないはずだ。

問題はどうすればそういう訳文を書けるかだが、私は最近、私なりの理想の翻訳法をようやくつかめたような気がしているので、それを紹介してみたいと思うのである。もちろん実際の訳文もたっぷりご覧いただくつもりだ。

たとえば、レイモンド・チャンドラーの名句の前半、If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. を例にとってみよう。ご承知のとおり、これには代表的な訳が三つある。

しっかりしていなかったら、生きていられない。

——清水俊二訳(チャンドラー『プレイバック』ハヤカワ文庫)

タフじゃなくては生きていけない。

——生島治郎訳(生島治郎『傷痕の街』集英社文庫のあとがき)

ハードでなければ生きてはいけない。

——矢作俊彦訳(矢作俊彦『複雑な彼女と単純な場所』東京書籍)

この場合の hard は「薄情な、情け知らずの」というニュアンスが強いということもご承知のとおり。この点に着目すると、「しっかりして」いるというのは少し上品すぎるようだし、「タフ」というと日本語では主として肉体的・精神的な強さのことになるだろう。「ハード」というのも、日本語だと「強い」とか「激しい」といったニュアンスが強く、薄情な感じが足りないようだ。

では、どうすればいいのか。

ここからはあくまで私個人の考えだが、じつは、hard を「ハード」と訳すやり方が、理想の一歩手前まで来ている。そう、hard は hard と訳すのがいちばんいい。もうそれ以外にないのではないかと思うのだ。もちろん、この単語ひとつだけでなく、If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. は、思いきって、If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. と訳してしまうのである。

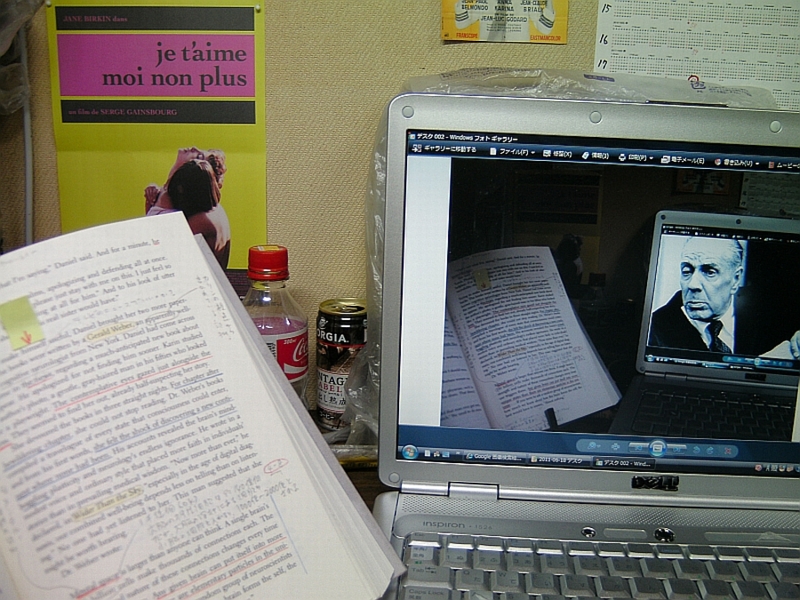

馬鹿なことを、とおっしゃるかもしれないが、なかなかどうして。アルゼンチンの文豪ホルヘ・ルイス・ボルヘスの掌篇小説「学問の厳密さについて」(集英社文庫『砂の本』所収)には、縮尺1/1の地図というものが出てくる。これほど精確な地図もないわけだが、わが「理想の翻訳法」はある意味でこれと発想が似ているといえるだろう。私にとって、大家といえば親も同然、ボルヘスといえばボスも同然なので、この発想の類似は心強いかぎりなのである。

さて最初に実際の訳文をたっぷりご覧いただくとお約束したわけだが……え? もうそんなのはいらない? だいいちスペースがないだろうって? いや、それがですね。

何を隠そう、このエッセイの文章は、まず原稿を書きあげたあと、わが「理想の翻訳法」で翻訳したものなのだ。今回だけでなく、第一回からずっとそう。つまりこの一ヶ月間に、四百字詰め原稿用紙十五枚分くらいの「理想の訳文」をみなさまに読んでいただいたわけなのである。

あ、お怒りになっちゃいけません。なあんだ結局むだ話なんだねと、やさしく受け止めてやってくださいませ。やさしくなれなかったら、生きている資格がない。(清水俊二訳)……

おあとがよろしいようで。

|

◇黒原敏行(くろはら としゆき)1957年和歌山県生まれ。東京大学法学部卒。翻訳家。主な訳書に、バート『ソフィー』、マイクルズ『儚い光』、フランゼン『コレクションズ』、マッカーシー『すべての美しい馬』『越境』『平原の町』『血と暴力の国』『ザ・ロード』『ブラッド・メリディアン』、コンラッド『闇の奥』、シェイボン『ユダヤ警官同盟』、ウィンズロウ『サトリ』、ほか多数。 |

◆当サイト掲載の黒原敏行さんのほかの記事