|

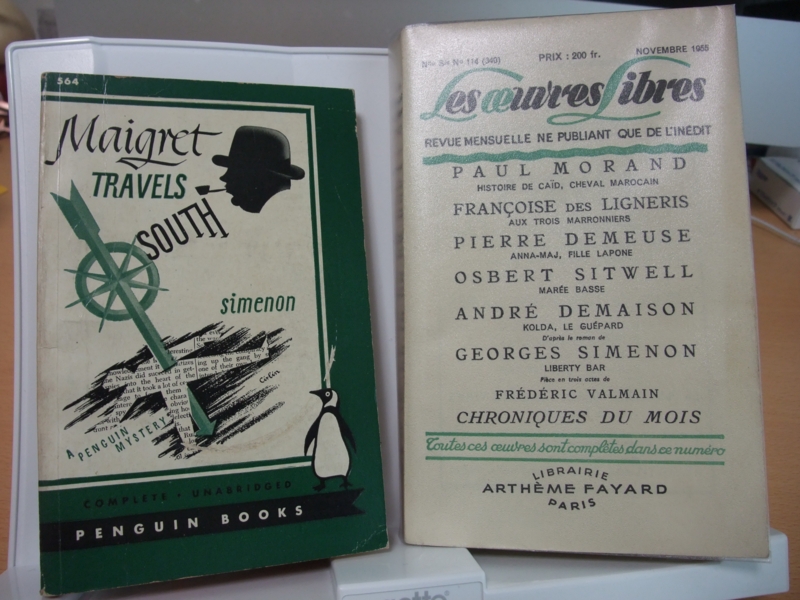

Liberty Bar, Fayard, 1932/7[原題:リバティ・バー]【写真1】 『紺碧海岸のメグレ』佐藤絵里訳、論創社、2015* 『倫敦から来た男(他一篇)』伊東鋭太郎訳、サイレン社、1936/5/1*(倫敦から来た男/自由酒場)【写真1】 『自由酒場(他一篇)』伊東鋭太郎訳、アドア社、1936/11/9(倫敦から来た男/自由酒場) 内容はサイレン社版と同じ (国立国会図書館デジタルコレクション) Tout Simenon T17, 2003 Tout Maigret T3, 2007 Maigret Travels South, Geoffrey Sainsbury訳, Penguin Books (US), 1945/9[米](紺碧海岸のメグレ) Liberty Bar / メグレを射った男 The Madman of Bergerac)【写真3】 TVドラマ 同名 ルイ・アルベシエ Louis Arbessier、マチルド・カサドジュMathilde Casadesus出演、Jean-Marie Coldefy監督、1960 TVドラマ 同名 ジャン・リシャール主演、1979(第41話) TVドラマ『メグレ警視26 リバティー・バー』ブリュノ・クレメール主演、Maigret et le Liberty Bar, 1997(第26話) Frédéric Valmain, Liberty Bar « Paris Théâtre » N° 101, 1955/10【写真2】 Frédéric Valmain, Liberty Bar « Les Oeuvres Libres » N° 114 (340) Fayard, 1955/11【写真3】    |

紺碧海岸の酒場でメグレ警視が出会った女性たち。黄昏の街角に残響する人生の哀歌。長らく邦訳が再刊されなかったメグレ物の長編「自由酒場」が、79年の時を経て完訳で復刊!

本作『紺碧海岸のメグレ』が2015年初頭に論創社からハードカバーで新訳刊行された際の、版元の宣伝文である。まるで演歌のイントロナレーションのようだが、何はともあれメグレ小説が書店の新刊コーナーで買えるようになったのは嬉しい。

ひとつ驚いたのは、えっ、当時刊行された『自由酒場』って完訳じゃなかったのか、ということであった。そこで伊東鋭太郎訳と見比べてみたが、はっきり刈り込まれた跡がわかるのは第5章の埋葬シーンと第10章の冒頭くらいで、あとは各章あたりほんの数行が省略されているに過ぎなかった。だから『自由酒場』は完訳ではないが、抄訳というほどでもない。

ひとつわからないのは、当時の訳者・伊東鋭太郎氏がいったいどのテキストから翻訳したのかということだ。日本で最初に出たシムノンの邦訳長編は1935年11月16日発行の永戸俊雄訳『モンパルナスの夜 ─男の頭─』(西東書房)で、次が1936年1月25日発行の別府三郎訳『黄色い犬』(黒白書房)。【註1】本作も収録されたサイレン社版『倫敦から来た男』の発行は1936年5月1日で、同じく伊東訳の『山峡の夜』(春秋社、1936/10/12)より早く、なんと本邦3冊目というきわめて初期の訳業になる。伊東鋭太郎氏(後に?太郎名義)によるシムノン作品の初期翻訳はドイツ語版からの重訳だったとよくいわれる。伊東氏はドイツ文学者であった。ところがこの時期、『紺碧海岸のメグレ』はドイツ語のみならず英語の翻訳書籍も出版されていなかったようなのだ。

確かに併録である『倫敦から来た男』の方は1934年にドイツ語訳が出ており、そこからの重訳だったと想像できる。サイレン社版の表紙には「Der Mann aus London」とドイツ語で書かれており、これはまさにドイツ版のタイトルだ。ところがLiberty Barの方は、ドイツ国立図書館総合データベース( http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html )を検索しても、1936年までにそれらしき書籍が見当たらない。アドア社版の表紙に書かれているタイトルは「Liberty Bar」で、もともとのタイトルが英語の「リバティ・バー」なのだから、これでは原著から翻訳したのか、他国語の同題から訳したのかわからない!

では英訳からの重訳だろうか? 本作の初の英訳書籍は Geoffrey Sainsbury 訳による1940年の合本『Maigret Travels South』(George Routledge & Sons)だ。ドイツ語への翻訳受容史はよく知らないが、ドイツの読者による充実したウェブページ「Quai des Orfèvres[オルフェーヴル河岸]( http://www.maigret.de/index.php )を見るとLeo Uher訳の『Liberty Bar』(Detektiv-Club, 1952)が最初の単行本であるらしい。それ以前に雑誌掲載のかたちで翻訳されていた可能性は否定できないが、私は1936年以前の独訳や英訳を見つけることができなかった。

伊東訳の『自由酒場』には、実はいくつか数字の記述のうっかりミスがある。もし同じミスのある外国語版があったら、それが翻訳元のテキストだという有力な証拠になるのだが……。しかしそういった手がかりもないので、『自由酒場』に限っては、ひょっとしたらフランス語原文からの翻訳だったのではないか、と私は考えているのだが、どうだろう? 当時の事情をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただければ幸いである。

さて、サイレン社版『倫敦から来た男』とアドア社版『自由酒場』には、江戸川乱歩による「序」、伊東氏による「譯者序」がついている。【註2】乱歩の序文にはシムノン作品とのなれそめや、『倫敦から来た男』についての熱の籠もった感想が書かれている。『自由酒場』についての言及はない。「譯者序」の方を引用しよう。

(前略)僕は「倫敦(ロンドン)から来た男」を訳してから、二十数冊に上る彼[シムノン]の作品中、アレコレと選んだ末、この「自由酒場」をやる事にした。第一には[要約:『倫敦から来た男』と違って最後まで犯人を隠し、捜査官の心理に重点を置いていること]第二には、今日までこれほどまでに捜査官を人間らしく、実在の人間らしく描いた探偵小説はないと信じたに依る。(中略)……だが、それだけに、手品の種明し式探偵小説の心酔者からは、必ずしも好感をもって迎えられないかも知れぬ事は、覚悟している。

つまり当時の訳者が選びに選び抜いたのが本作だったわけだ。そうした作品が、この現代に新訳で出版されるのは純粋に喜ばしい。

ただ、いまメグレシリーズを順番に読むと、本作の位置づけもおのずと見えてきてしまう。前回取り上げた『霧の港のメグレ』は刊行が遅れた作品である。シムノンは『メグレを射った男』の執筆後、すでに原稿のあったペンネーム作品を本名名義の長編『北氷洋逃避行』(1932)へと手直しした。そして本作『紺碧海岸のメグレ』を書くと、それから約一年間メグレを離れている。ペンネーム時代の連作短編『13の秘密』(1932)などを書籍化して時間を稼ぎながらノンシリーズの単発作品を書き溜めていった。

メグレシリーズはその後『第1号水門』(1933)と『メグレ再出馬』(1934)でいったん幕を閉じる。つまり本作『紺碧海岸のメグレ』は、シムノンの心がメグレから決定的に離れていった時期の作品である。

メグレは列車で南仏のアンティーブ Antibs に到着した。カンヌとニースの間にある岬町だ。ヴァカンスを感じさせる眩しい陽射し。メグレは特命を受けて、この町の外れに住んでいたオーストラリア人、ウィリアム・ブラウン殺害事件の真相を究明するためにやってきたのである。ブラウンは第一次世界大戦中、軍情報部の仕事をしていたため、当局はことを荒立てたくなかった。「波風を立てるな!」──それがメグレに厳命されたことだった。

地元の担当はニース生まれのブティーグ刑事。メグレは彼から事件の詳細を聞いた。ウィリアム・ブラウンはオーストラリアに正妻がおり、三人の息子も商業で成功しているが、彼は戦後この南仏でジーナ・マルティニという愛人とその母親のふたりとともに別荘に住み、息子からの仕送りを受けつつ気ままな毎日を過ごしていたようだ。3日前の夕方、ジーナとその母親が別荘から荷物を抱えて逃げ出すのが目撃された。ふたりは途中で自動車事故を起こしたので事態が明るみに出た──さらにその3日前、ブラウンは自分の車で帰宅したが、そのときすでに背中を刺されており、別荘で死亡したというのである。ふたりは死体を3日間隠した後、金を持って逃亡を図ったのだ。

ジーナは正式に結婚していないので、ブラウンが死んだら遺族に金を巻き上げられてしまうかもしれない。ジーナとその母はそのことを心配して死体を隠していたというのである。

メグレはふたりから事情聴取した後、ブラウンのコートにスロットマシンのチップが入っていることに気づいた。ブラウンは毎月のように何日か別荘を離れ、酔って帰ってきたという。事件もそうした外出から車で戻ってきて起こったのだ。ブラウンはいつもどこへ行っていたのか? メグレはバスに乗ってカンヌへ行き、スロットマシンがまだ置いてあるバーを探す。白い店が軒を連ね、人々は白いズボンをはき、海には白い帆が見える。強い陽射しと海と目映い白。「人生はミュージックホールの白と青の夢幻劇にすぎないように思えてくる。」

そしてメグレは角を曲がり続け、カンヌを象徴する白亜の建物ではなく裏寂れた狭い路地に辿り着いた。そこに英語で書かれた《リバティ・バー》という酒場こそが、メグレの探し求めていた場所だった。

「何をぐずぐずしているの?」

奥から女の声がして、メグレは進んでいった。テーブルでふたりの女とセーラー服姿の外国人客がひとり、食事をしている。中年の女はジャジャ、かつてイギリス人と結婚してこの店を開き、夫の死後も顔見知りの客を相手に商売を続けてきたのだといった。若い女はシルヴィという娼婦で、片方の乳房が丸見えだ。ウィリアム・ブラウンはここの馴染み客で、ときおり彼女らに金を与えていたのである。話を聞いている途中でジョゼフというカジノのギャルソンもやってくる。メグレはこの男がシルヴィの愛人だと目星をつけた。

事件当日、ブラウンは午後2時ころまでこの《リバティ・バー》にいた。シルヴィが出て行って数分後に店を離れた。そして午後5時、修理工場に自分の車を取りにいった。だがそれまでの3時間の足取りは不明だ。別荘に辿り着いたとき、彼はナイフで刺されていたことになる……。

読み始めて最初のうちは例によって無意味な感嘆符の乱舞が続き、『メグレを射った男』の失敗を引きずっていると感じたのだが、タイトルにある《リバティ・バー》が出てくると文章が独特の情感を湛え始め、惹きつけられていった。シムノンの描くバーはまるで母胎のようだ。その小さな空間に入ると、男は過去や未来も忘れてただ笑い、泣き、永遠の瞬間に浸る。だからそこから出てもしばらくは町の景色が時間を失って見える。トワイライトの領域となるのだ。メグレもまたそうした?夢幻劇?に絡め取られ、バーを出て行ってもしばらくはぼんやりとしている。そのことを描いた第3章の冒頭部は素晴らしい。

昼でも夜でもない、薔薇色の時間。沈みゆく太陽の熱気が、訪れつつある夜の冷気に溶けていく。メグレは〈リバティ・バー〉から出た。あたかも悪所から帰るように、ポケットに手を突っ込み、帽子を目深にかぶって。だが、十歩も行かないうちに振り向きたい気持ちを押さえきれなくなった。さっきまで浸っていた雰囲気が現実かどうか確かめるかのように。

バーは、たしかにそこにあった。二軒の家にはさまれた狭い正面は品のない茶色に塗られ、看板の文字は黄色だ。

(中略)小路を抜けると、通常の生活が息を吹き返す。商店、きちんとした身なりの人々、自動車、路面電車、巡査……。

(中略)メグレは疲労を感じ、ぼうっとしていたが、それでも、アンティーブに帰りたくはなかった。あてもなく行ったり来たりし、わけもわからずに立ち止まり、当てずっぽうにまた歩き出す。まるで、意識ある自我をジャジャの隠れ家の散らかったテーブルの脇に置いてきたようだ。昼には端正な身なりのスウェーデン人船員が食事をし、真向かいには胸をはだけたシルヴィがいた、あのテーブルの脇に。

それでメグレが飲むのはゲンチアナ(伊東訳では「

ブラウンの息子のひとりハリー・ブラウンが

ウィリアム・ブラウンの葬儀には愛人ジーナとその母だけでなく、《リバティ・バー》のジャジャとシルヴィも顔を揃えた。立場の異なる二組四名の女。彼女らは互いに相手を牽制する。奇妙な葬儀が終わり、メグレはカンヌに出向いて再び聞き取り調査を開始する……。

この第5章まで読んだときには、なかなかいい調子だと感じていた。しかしその後、シムノンの筆はぎくしゃくしてくる。事件にはこれといった手がかりもなく、各人物の繋がりも見えない。メグレは不機嫌になってくる。

この土地にふいに嫌気がさし、怒りを覚えるときもある。女がしつこく貝を売りつけたり、男の子が裸足で駆けてきてメグレの脚にぶつかり、彼の顔を見て大声で笑ったりするからだ。

メグレがこうなるのは、実は作者シムノン自身が苛立っているときだとすでに私は知っている。物語が思うように運ばなくて嫌気が差し始めたとき、作中のメグレも怒り出すのだ。本作では葬儀の後の展開がよくない。人物間を繋げる出来事をついにメグレが目撃し、それによって全体像が輪郭を取り始めるのだが、かなり無理筋で人工的だ。『映画を描くためにあなたがしなくてはならないこと』『素晴らしい映画を描くためにあなたに必要なワークブック』(フィルムアート社)で論じられているシド・フィールドの脚本術に即していうと、主人公であるメグレが守勢から攻勢に転じるべき「ミッド・ポイント」の書き方が、シムノンはうまくないのである。その後、ストーリーはたいして読者の興味をそそることもなくだらだらと進行し、犯人の唐突な自供で終わる。メグレはとくに推理を働かせるわけでもない。

最後の第11章は、そんな凡庸な物語をシムノン自身が弁明したかのような内容だ。すべてが終わった後、リシャール=ルノワール通りのアパルトマン(通りの名前まで明記されたのは本作が初めてか)で、メグレは夫人と鱈のクリーム煮を食べながら事件を振り返って語る。「つまらん話さ」「いいかげんな話ね?」「よくわからないわ」「要するに」……。むしろそうしたメグレ夫婦のやりとりよりも、私は作中でまったく言及されない《リバティ・バー》という名前の意味にこそ、本作の読みどころがあるのだと感じた。外国人が目映い紺碧海岸の片隅のバーに見出す「自由」、夢幻劇にすぎない人生で、この南仏の地で母胎に回帰し、時を忘れることの「自由」、シムノンはそうした自由に浸かって死んでいった男と、その彼に永遠の自由を与えた女たちの姿を描き出したかったはずだ。《リバティ・バー》というタイトルと、第3章冒頭の黄昏の描写だけでそのことは充分に伝わってくる。他のすべてのことは余計であり、ひょっとすると本作にはストーリーさえ不要なのかもしれない。ストーリーを紡ぐには、時間の流れが必要なのだから。

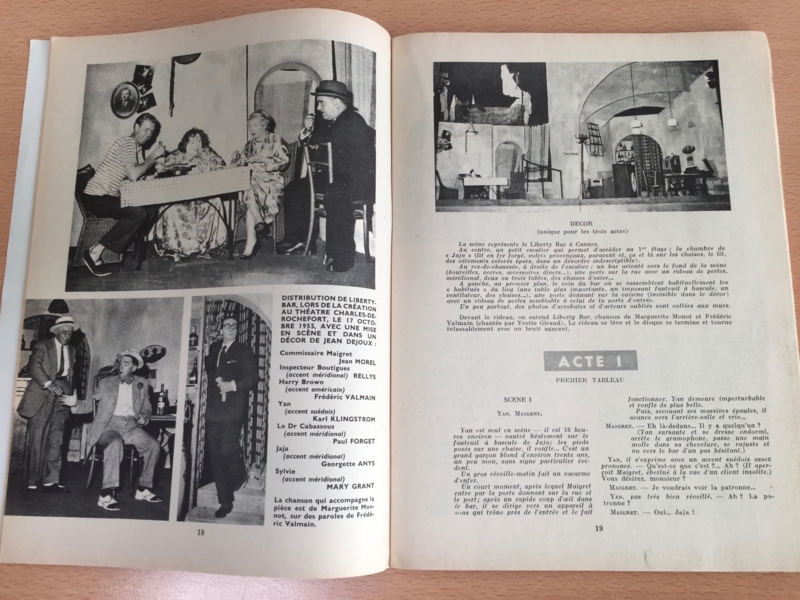

本作は1955年に舞台化され、上演に合わせて演劇情報誌《パリ劇場Paris Théâtre》【写真2】や、ファイヤール社の書籍形式の雑誌《自由文芸Les Oeuvres Libres》【写真3】に脚本が掲載された。

脚本を書いたFrédéric Valmain[発音はフレデリック・ヴァルマンか]は俳優・作家で、一時期は作家フレデリック・ダールの別名ではないかとの説も出たが(シムノンとダールの名前でウェブ検索すると、その主張のもととなった記事の邦訳PDF文書も見つかる【註3】)、現在は否定されていると思う。もともとシムノンは自作『Quartier nègre』[黒人街](1935)の舞台化(1936)で失敗した経験があった。その後若きフレデリック・ダールと知り合い、ダールが初稿脚本を書いた『雪は汚れていた』(1948)の舞台(1950)は成功を収めたが、両者間にはしこりが生じたらしい。そうした経緯の後に本作『紺碧海岸のメグレ』が舞台化されたので、この脚本はプライドを傷つけられたダールがペンネームで復讐を遂げるためのものだったのだと考える説が生まれたのである。【註4】

さて、TVドラマについて。本作は1960年に単発TVドラマ化されている。フランスではこれが初のメグレTV化作品であったようだ。メグレ役はルイ・アルベシエ、監督は Jean-Marie Coldefy[ジャン=マリ・コルドフィか]。この監督は後にジャン・リシャール版のメグレドラマも2作ほど手がけている。

本作が初のドラマ作品に選ばれたのは、テレビ映えする舞台で、かつ主要シーンは限られた室内であるためセットを組みやすかったからだろう。メグレ作品には旅情ミステリーとしての受容があり、フランスでは舞台ごとにまとめた合本が何冊も出ている。またコートダジュールは後にシムノン自身も映画祭関係で何度も訪れることになる土地だった。

2015年に突然DVD化されて驚いたが、観応えのあるいいドラマだった。メグレ役のアルベシエはごつい体つきで、単独捜査を始めてからどんどん表情や仕草にもメグレらしさが滲み出てくる。ウィリアムのチップは古い自動演奏機のものという設定になっていて、ようやく《リバティ・バー》を探し当てたアルベシエが店内に足を踏み入れ、演奏機を発見したときに見せる笑顔は、こちらの心を一気につかむ魅力がある。チップを入れると音楽が鳴り出す。そして奥の部屋に行けばジャジャがいる。もうここでメグレ役のアルベシエがくつろいでいるのがわかる。ジャジャ役のマチルド・カサドジュはぷくぷくと太ってかわいらしく、こんなママがいるならバーに通い詰めるのもわかるというものだ。このふたりの演技が終始とにかく素敵なので、これは本当にお薦めできる。ドラマは役者の演技で時代を超えるということを示す良作だった。

ジャン・リシャール版の本作を監督したのは『メグレ警部と国境の町』と同じジャン=ポール・サシ。いや、何というか、この人の撮るドラマは画面から「生活感」ではなく「生活臭」が滲み出る。少年期のころ往年の推理サスペンスドラマでよく観たあの感じ、少し下世話だがわが血肉ともなった、いかにもな感じのドラマだ。夫人はずんぐりした蝦蟇のような体つきでイタリア語を話し、前半とにかく大声でしゃべり続けるし、派手な豹柄服が似合うジャジャもまさに熟れたバーのマダム役がどんぴしゃりの女性だ。シルヴィは登場シーンで透けた薄着をつけており、大きな乳輪も見える。ホテルから出てきたところをメグレにつかまって証拠を押さえられるときはぶすっとした表情で、クライマックスではジャジャとともに泣いて叫びまくる。女優をきれいに撮ろうという意識は欠片もないスタッフたちだが、彼女らの泣き叫ぶ演技に終始圧倒される。

ブリュノ・クレメール版の監督は Michel Favart[ミシェル・ファヴァールか]という人で、メグレを手がけたのはこれ一作きりだが、テレビドラマの世界で長く活躍した人らしい。モーリス・ルブラン『綱渡りのドロテ』原作のドラマ『Dorothée, danseuse de corde』(1983)ではシナリオを共同執筆している。

DVDパッケージには「メグレ・シリーズの問題作!」とある。まあ、おわかりの通り、そういう出来映えの回であった。今回は何より《リバティ・バー》の美術が失敗していたのではないかな。こんな陰気な場所ではないと思う。

ルイ・アルベシエ版の《リバティ・バー》は、古い木製調度品で統一された、決して広くはないが落ち着いた雰囲気のスタンドバーだった。ジャン・リシャール版のバーは、白い壁に筆で地図が描かれた、いかにも南仏にありそうな店内だった。正妻を捨てて異国の地で女と酒の戦後人生を過ごしたウィリアムが通う酒場なら、これらの方がずっとふさわしい。それに店内に置かれたスロットマシンもジャン・リシャール版はずっと年代物で、男が幻想の自由を飲み明かす場所には似合っていた。

【註1】

永戸俊雄訳『モンパルナスの夜』(西東書房)の著者名表記は「ジョルジュ・シメノン」。別府三郎訳『黄色い犬』(黒白書房)も扉ページは「ジョルジュ・シメノン」なのだが、実は巻末の「黒白書房版 世界探偵傑作叢書」広告ページには「ジョルジュ・シムノン」表記で本書がリストアップされている。書籍に初めて記された「シムノン」表記だと思われる。

では、これが本邦初の「シムノン」表記かというと、そうではない。実は1935年の『モンパルナスの夜』より早く、1934年の11月から12月にかけて《スタア》誌2巻22号-23号に岡田眞吉訳「あり得べからざる航海」という中編小説が掲載されており、この著者名が「ジョルジュ・シムノン(正確にはジヨルジユ・シムノン)」表記なのである(国立国会図書館デジタルコレクションで読める)。作品は戦後「マリイ・ガラント号の謎」として《探偵倶楽部》誌に翻訳される、探偵《G・7》シリーズの一篇「L’énigme de la Marie-Galante」(原題:La croisière invraisemblable)。このように、最初のうちは「シムノン」表記も存在していたのである。

西東書房版『モンパルナスの夜』の書籍を実際に手に取って初めてわかったのだが、この西東書房は映画に関係する文芸作品をいくつも出版している会社だったのだ。『モンパルナスの夜』のカバージャケットも映画のスチール写真が使われており、映画の原作小説として売られていた。冒頭の「訳者の言葉」で永戸氏はこう語っている。(一部を現代表記に変更)

「パリの探偵小説界で、今、一番の人気者がジョルジュ・シメノンである。素晴らしい人気だ。しかし彼の名声はまだ新しい。ここ二、三年来のことである。/だから、日本でこの新進作家の名を知っている人は少ないであろう。僕は丁度、シメノンが売り出す最中にパリにいたので、比較的早く彼の名になじみが出来た。でなければ、今でも、シメノンを知らずにいたかも知れない。/僕が最初に読んだのは「黄色い犬」であった。そして、感心した。これは面白い。今までの探偵小説と行き方が違うと思った。」

1950年に雄鶏社「おんどりみすてりい」の一冊として改題・再刊された『或る男の首』版も見てみよう。この叢書での表記は「ジョルジュ・シムノン」、冒頭に永戸氏の新しい「訳者の言葉」がついている。

「(前略)私はたちまちこの作家の魅力に心をつかまれてしまった。ジョルジュ・シムノンの名が頭にこびりついてしまった。「黄色い犬」は間もなく映画化され、シャン・ゼリゼで封切られた。新聞の学芸欄に、私はしばしば彼の名を親しみの情をもって発見した。彼が毎月、創作を一冊づつ[ママ]出版することを知った私は、それを追いかけつつ読むのが楽しみだった。失望

落膽 した月はなかった。ますますこの作家が好きになり、その創作力の強さと豊かさを尊敬した。」

この永戸訳『或る男の首』が後にハヤカワ・ミステリに収められたとき、表記は「ジョルジュ・シメノン」に戻っている。

Georges Simenon という名前は、ふつうにフランス語風に読めば「シムノン」だと思う。パリでシムノンに接した永戸氏も、きっと「シムノン」と読めたと思う。一方、連載第9回で述べたように、いくつかの映画ではなぜか Siménon とアクサンつきで表記されてきた。私は本連載を書くにあたって古今東西のさまざまな書影を見たが、仏語版であろうと他国語版であろうと、アクサンつきで著者名が書かれている本は一冊も見かけたことがない。まだ私はシムノンの伝記を何冊も詳しく読んだわけではないので理由は不明だが、Siménon という表記は映画特有のものだった。

西東書房版『モンパルナスの夜』の著者表記が「シメノン」になったのは、映画との関わりが強い出版社だったからではないか。シムノン映画の二作目『黄色い犬』(1932)のクレジットは、アクサンつきのSiménon表記なのである。永戸氏はこの映画を観た可能性がある。クレジットのアクサンに気づいたかもしれない。あるいは出版社側がアクサンつきのクレジットを知り、刊行の際にそちらの表記を重視したのかもしれない。このクレジット表記が「シメノン」表記へと繋がったのではないだろうか……?

すでに亡くなられた永戸俊雄氏にうかがわなければ真相はわからないが、これが現時点での私の推測である。

【註2】

連載第0回「はじめに」で、国立国会図書館デジタルコレクション登録の『倫敦から来た男』『自由酒場』を紹介し、「なおアドア社版の方には江戸川乱歩による「序」と伊東鋭太郎による「訳者序」が追加掲載されている。」と記した。しかしようやく、このうちの一冊、サイレン社版『倫敦から来た男』を入手することができ、それを見ると、なんとこちらにも乱歩の「序」と伊東氏の「訳者序」が掲載されていた。

よって『倫敦から来た男』『自由酒場』は、序文を含めどちらも同じ内容だったということが判明した。やはり書物は実際に手に取るまでわからないものだ。お詫びして訂正いたします。

【註3】

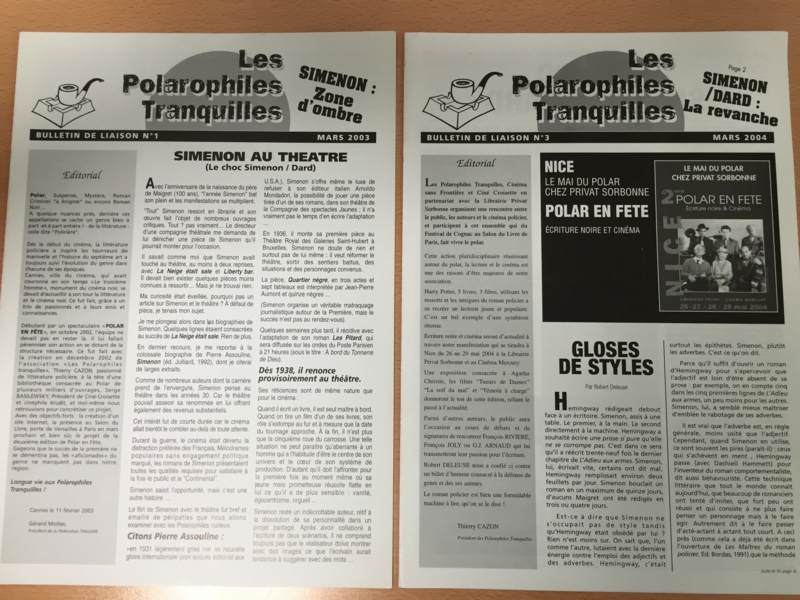

もとの記事は、次の通り。どちらも4ページのリーフレット誌。【写真4】

・Thierry Cazon, ‘Simenon au theatre (Le choc Simenon / Dard)’ « Les Polarophiles Tranquilles » N° 1, 2003/3

・Thierry Cazon, ‘Le choc Simenon / Dard (suite en fin)’ « Les Polarophiles Tranquilles » N° 3, 2004/3

【註4】

ベルギーに拠点を置くLes Amis de Georges Simenon[ジョルジュ・シムノン友の会]発行の研究同人誌「Cahiers Simenon」[シムノン雑記帳]第16号(2002)はシムノンの脚色作品・舞台化作品の特集で、フレデリック・ヴァルマンとシムノンが並んだ写真も載っている。ただこうした資料があってもヴァルマン=ダール説を唱える人々は納得しなかったようだ。

私は所持していないが、この件を扱った Alexandre Clément『L’affaire Dard/Simenon』[ダール/シムノン事件](La nuit du chasseur, 2012)という個人出版物も出ている。スラッシュのついたタイトルから無用な想像力をたくましくする淑女の方々が現れるのではないかと不安に駆られる。

【ジョルジュ・シムノン情報】

▼2016年1月、PIDAX film社からルパート・デイヴィス主演のドイツ吹替版メグレTVドラマDVD、『Kommissar Maigret』第3集が発売された。( http://www.pidax-film.de/Serien-Klassiker/Kommissar-Maigret-Vol-3::848.html )

▼神保町シアターにて、3月19日から25日まで、シムノン原作の邦画『その手にのるな』(1958)が上映される。原作は『仕立て屋の恋』。映像ソフト未発売の作品(沢村勉による脚本は《シナリオ》1958年2月号に掲載)。詳細はこちら。http://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/yokomizo2.html

▼2月29日、新作TVドラマ『メグレ罠を張る』の予告編がついに公開された。メグレ警視役はミスター・ビーンのローワン・アトキンソン!

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『小説版ドラえもん のび太と鉄人兵団(原作=藤子・F・不二雄)』『科学の栞 世界とつながる本棚』『新生』等多数。 |

↑Le Radio Théâtre, Georges Simenon & Frédéric Dard: La neige était sale (1950)ダール脚本『雪は汚れていた』のラジオドラマMP3

ガイド本