Georges Sim, Une vraie surprise, «Paris-Plaisirs» 1930/12(n° 102)p.234[原題:本当の驚き]《パリ歓楽》* ジヨルジユ・シム「コントÇA 吃驚會(シュプリーパルチー)!」飯田三太郎訳、《猟奇》1931/6(4巻4号)pp.38-39(目次欄はジョルジュ・シム「吃驚會」表記)【写真1】 Georges Sim, Ça, «Paris-Plaisirs» 1931/2(n° 104)p.26[原題:あれ]* ジヨルヂユ・シム「CA あれ!」丸尾長顯訳、《猟奇》1931/5(4巻3号)pp.76-77(目次欄はジョルジユ・シム「ça(さ!)」表記)* |

パトリス・ルコント監督の映画『歓楽通り』(2002)を観ていて、あっと思ったことがある。主人公は恋する女性を追って映画館に飛び込むのだが、そのときスクリーンに映っていたのはジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『パニック』(1946)だったのだ。私は映画のエンドクレジットでようやくこのことを知ったが、フランスの長い文芸と映画の歴史に触れた気がして嬉しくなった。

もちろんジュリアン・デュヴィヴィエ監督とはジョルジュ・シムノンの1931年の小説『男の首』を『モンパルナスの夜』(1933)として映画化した人物であり、『パニック』はシムノンの小説『Les fiançailles de Monsieur Hire』[イール氏の婚約](1933)を映画化したものだ。そしてルコント監督は1989年、『イール氏の婚約』をもとに『仕立て屋の恋』をつくって成功を収める。おそらく日本でもっとも有名なシムノン映画は、この『仕立て屋の恋』である。

シムノンはパリ歓楽街の娼婦たちを、またそこで恋に生きる男女を書くことで、小説家になっていった男だった。ルコント監督の映画『歓楽通り』は、そんなシムノンの若き日の姿だけでなく、シムノンが継承し、また広げていったフランス文化の未来さえも封じ込めているように思えたのだ。映画『歓楽通り』に登場する娼婦たちは明るい。娼館は夢のようにきらめく世界である。もちろん監督はあえてそのように撮っただろう。シムノンもまたモンパルナスの女性たちを、決して貶めるようには描かなかった。

本連載ではこれから数回に分けてシムノンの初期ペンネーム作品を読んでゆこうと思うが、ペンネーム作品は膨大に存在するため、一生を費やすほど本腰を入れない限り、全体に目を通すことは難しい。だから本連載で言及するのは、たまたま私が入手できたごく一部の作品に過ぎない。そのことをまずみなさまにはお断りしておきたいし、私も少しを見てわかったつもりにはならず、謙虚な気持ちを忘れずにいたいと考えている。また私はフランス語が読めないので、感想はなるべく邦訳のあるものに焦点を当て、それ以外のものは簡単な紹介に留めたい。

シムノンの初期コント・ユーモア小説はとくに全貌をつかむのが難しい領域だ。ざっと書誌を眺めれば、おそらくほとんどの作品はたわいもないもので、ふつうの読者なら熱心に探して読む必要もないものだと感じる。しかしいくつか当時の雑誌を入手してみると、そこには決して憎めない初々しさや瑞々しさがあり、そのことは私にとって発見だった。そして作品は都会パリへの賛歌に満ちている。

今回はシムノンが《パリ歓楽Paris-Plaisirs》という風俗誌に寄稿していたコントを中心に取り上げたい。日本では戦前の雑誌《猟奇》【註1】に訳載されたものだ。作者名は「ジョルジュ・シム」。おそらく「ジョルジュ・シムノン」(または「シメノン」)以外の名でシムノンの作品が日本に紹介されたのは、この二編のみである。【註2】

ジョルジュ・シムノンはベルギー、リエージュのレオポルド通りで、1903年2月12日の深夜から13日にかけて生まれた(文書上は12日生まれだが、実際は13日午前0時10分生まれだそうだ)。父の名はデジレ Désiré、母はアンリエット・ブリュル Henriette Brüll。デジレはベルギー南東部ワロンの出身で、その父クレチアン Chrétienは帽子商を営んでいた。母はオランダ、プロイセンの血筋である。

ジョルジュの誕生から三年半後、弟のクリスチャン Christianが生まれた。アンリエットは独立心の強いジョルジュよりもこのふたり目の息子を溺愛した。かわりにジョルジュは祖父クレチアンと心を通わせるようになる。

両親は小説を読まなかったが、年少期のシムノンは物語に親しんだらしい。また女性関係も早熟であったという。シムノンは医学を目指していたが、1918年6月に学校を退学する。その後10月にはすでに最初の妻となるレジーヌ・ランション Régine Renchon(通称ティジーTigy、ディギーと表記される場合もあり)と知り合っていた可能性があるという。第一次世界大戦が勃発し、シムノンは書店の仕事を経て、1919年1月から《ガゼット・リエージュGazette de Liège》で記事を書くようになる。 文筆家としてのシムノンの修行は15歳終盤から始まったのである。

1919年12月2日付の《ガゼット》には、ムッシュー・ル・コック Monsieur le Coq の署名で記事も書いた。ルコックとはもちろん世界初の長編ミステリー、エミール・ガボリオ『ルルージュ事件』(1866)の探偵ルコックLecoqであろう。そのものずばりのタイトル『ルコック探偵』(1869)という作品もある。シムノンは1920年の大晦日から翌年元日にかけての祝いの場でティジーと出会う。シムノンは地元のインフォーマルな画家のグループ「La Caque」[ニシン樽]に参加しており、そうした画家たちと同じアカデミーに通っていたティジーとも知り合ったのである。ふたりはその数ヵ月後に婚約した。1921年11月28日に父デジレが他界する。

1922年12月にパリへ発つまでの約4年間で、シムノンは《ガゼット》や地元文芸誌にさまざまな記事・小説を発表した。この時期の仕事についてはいくつかの研究書がある。パリへ行ってからの話は翻訳家の長島良三氏が『世界のすべての女を愛している ジョルジュ・シムノンと青春のパリ』(白亜書房、2003)にまとめている。

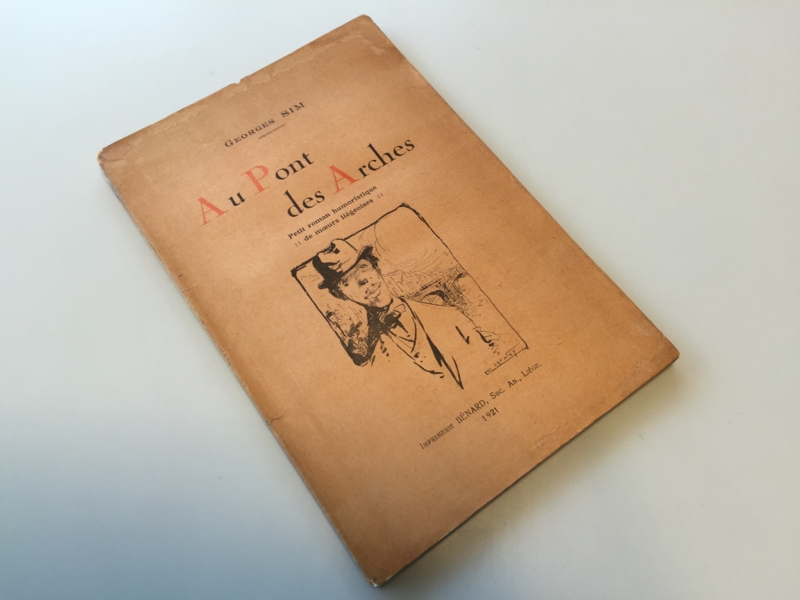

シムノンの最初の書籍は『Au pont des Arches』[アルシェ橋にて](1921/1)【写真2】という中編ユーモア小説だ。1920年9月に書かれ、自費出版のようなかたちで1500部が刷られた。実際の刷り上がりは1920年12月ころだったようだが、1921年1月ころから4フランで売られたらしい(写真の古書を購入した海外古書店からの情報に拠る)。表紙下部の「1921」の「21」は活字が太く、つまり修正された形跡があり、扉部分の「1921」の「1」は人の手で書き直されたような形跡がある。シムノンは少年時代から学校の宿題にGeorges Simと署名していたそうで、この作品の筆名もジョルジュ・シムになっている。

これはシムノンが生まれ育ったリエージュを舞台にした作品である。シムノン読者のためのリエージュ観光案内パンフレットを参照されたい( http://www.visitezliege.be/sites/default/files/cms/brochures-fichier/simenon_fr.pdf )。

Archesは英語でいえばアーチであるから、アーチ橋、めがね橋、とも訳すことができる(アーチをアーク、すなわち箱舟と解釈している例もあるが、それは誤訳)。ペンネーム時代の小説なのでオムニビュス社のシムノン全集には収められていないが、これまで何度か再版が出ている。【写真3】

- Georges Sim, Au pont des Arches, Bénard, 1921/1[アルシェ橋にて]1920/9執筆

- Georges Sim, Au pont des Arches, Éditions d’Aujourd’hui, 1975 400部

- Georges Sim, Au pont des Arches, Libro-Sciences, 1989(原著に忠実な再版、限定150部、シムノンのサイン入り)

- Georges Sim, Jehan Pinaguet, Au pont des Arches, Les ridicules, Presses de la Cité, 1991/3 [ジハン・ピナゲー、アルシェ橋にて、変人]

- ▼収録作

- 1. Jehan Pinaguet[ジハン・ピナゲー](未発表作品)

- 2. Au pont des Arches[アルシェ橋にて]

- 3. Les ridicules![変人!]

- Oeuvres de jeunesse, Éditions Libre Expression(Presses de la Cité), 1991/第4四半期 [若き日の創作]

- 収録作 同上

地図を見るとリエージュの町を流れるムーズ川は幅が広く、大きな中洲というか島がある。その島に架かるひとつがアルシェ橋だ。橋を渡って対岸はレオポルド通りと呼ばれ、そこをさらに行くと現在はジョルジュ・シムノン広場と名づけられた場所に出る。島の内側へ向かえば道はサン・フォリアン通りとなり、あのサン・フォリアン寺院が建っている。もっと進むと現在名ジョルジュ・シムノン通りにぶつかる。『アルシェ橋にて』のまえがきで、シムノンは『プチ・ラルース(ラルース小辞典)』の「Humor」の項目を引用しながら、この物語はユーモア小説を目指したと書いている。

物語の始まりは10月の日曜日。空気は冷たく、ムーズ川には霧がかかっている。そんな朝から、アルシェ橋のすぐそばに薬局を構えるジョゼフ・プランケ一家は夕食の支度に大わらわだ。ジョゼフの弟ティモレオンがリエージュに戻ってくるのである。老いた風貌のジョゼフは《鳩の下剤》なる錠剤を発明している学究肌の男で、妻のウルスルは神経質な女だ。27歳の娘ジャンヌと召使いのマリも参加して台所はまるで戦争のようだが、20歳の息子ポールだけはそのなかに加わらない。

ティモレオンはブリュッセルでビジネスマンとして成功した大柄の男だ。彼は残りの人生を故郷リエージュで過ごそうと思って来たのである。ジョゼフらは牡蠣やシチューで歓待する。

物語はポールへと焦点が移る。月曜日、この若者はミュージックホールでジュリア(愛称リア)という娘と知り合う。彼女は両親と別の場所で暮らしているというが、その夜はポールについてきた。有頂天になったポールは娘を《シャルマーニュ》ホテルに誘う。そのホテルが町でいちばん高級であることも知らずに! 親からもらった毎週の小遣い20フランは家に置いてきたままだ! 夜更けにそっとホテルの部屋を出て、家に金を取りに行ったポールだったが、初めての恋に幸せな気持ちでいっぱいだった。

翌日、ホテルに代金を払い、リアと次に会う約束までしたポールは通りを歩きながら、「もうおれは子供じゃないんだ」と触れて回りたい気分だった。リアにはすでにボーイフレンドがいて、その男に会うため週に数回ブリュッセルからやってくるのだという。そのことを思うとポールは夜に涙を流したりもしたが、彼女がリエージュで部屋を探していると聞くとティモレオン叔父から借金をしてバヴィエール病院通り近くのアパルトマンに部屋を見つけ、彼女にプレゼントした。そこがふたりの愛の巣となった。週末にふたりでミュージックホールやカフェ・コンサートに出かけ、部屋に戻って夕食を食べ、そしてベッドへ……。ポールはそうした夜を13歳のころから思い描いていたのだ。しばらくそんな生活が続いたが、母はポールのことを心配し始める。リア自身もポールが恋に溺れることを好みはしない。そのためポールは彼女が留守の間に置き手紙をして去った。恋は破局したのである。このセンチメンタルな教育はポールにとってそれなりの費用になった。

ここから物語はまったく別の方角へと向かう。ティモレオン叔父はジョゼフの発明が世に知られていないのはもったいないと考え、兄に驚くようなプレゼントをする。アルシェ橋脇の薬局を飾り立て、大宣伝を始めたのだ。叔父は借金をしていたポールにも仕事を打診した。これで《鳩の下剤》は成功し、みんな幸せになれる! と喜び合ったプランケ一家だったが、予想外なことにビジネスは大失敗し、在庫が溢れてしまう。ショックを受けてティモレオン叔父はアルシェ橋から身を退き、小さなアパルトマンに引っ越した。自分はどうやって償えばよいのだろう? 2ヵ月後に叔父はその答を見つける。自分で在庫を買い取るというものだった。これによって薬局は成功し、ティモレオン叔父は再びアルシェ橋に戻ったのだった。

17歳半の青年が書く話とはとても思えない内容だが、このときすでにシムノンは家の近くのアパルトマンを借りて情婦と過ごすといった生活を経験していたらしい。バヴィエール病院通りはシムノンの家の近くで、またアルシェ橋そばには1967年まで本当に《pharmacie Germainジャーマン薬局》という店があったそうだ。ウェブ検索すればその建物の写真が見つかるし、ミシェル・ルモアヌ氏が編纂した『Liège couleur Simenon』[リエージュの色彩シムノン](全3冊、Éditions du CÉFAL、2002)の第一巻表紙にも写真が載っている(画面中央、柱の陰に隠れた白い建物)。

実のところ、私にはこの話のオチがよくわからない。なぜこれで物事が解決となるのか、いまひとつ理解できないのである。若いころのシムノンはこのように唐突なオチをつけることが多いように思う。

この本には挿絵がついている。これを担当したのは当時シムノンと交流のあった4人の若き画家たちだった(Luc Lafnet, Jef Lambert, Wrnest Fargeur, Joseph Coulon)。多くのシムノン読者は『サン・フォリアン寺院の首吊人』(1931)で描かれた若者たちのクラブに、シムノンの青春の影が宿っていると考えている。父子よりも叔父と子の関係が描かれるあたりシムノンの特徴がすでに出ているとの見方もある。『アルシェ橋にて』の後、シムノンは1921年4月に『Jehan Pinaguet: Histoire d’un homme simple』[ジハン・ピナゲー あるシンプルな男の歴史]という、やはりリエージュが舞台のもう少し長い小説を書いた(瀬名は未読)。しかしこの小説には《ガゼット・リエージュ》の編集長がモデルだと思われる人物が登場したため、この編集長からクレームが入り、出版は取りやめとなった。1989年に『アルシェ橋にて』や『Les ridicules!』[変人!]といっしょに復刊されるまで、一般の人は読めなかったのである。

『変人!』は1921年11月に書かれて、《ガゼット・リエージュ》の印刷所で刷られ、いたずら相手のごく数名に配られたのだそうだ。研究家のフランシス・ラカサン氏は、コピーをもらった“犠牲者”は4名で、そのコピーも6部は越えなかったと解説記事に書いている。唯一現存しているのはティジーがもらったものだが、シムノンはかつての妻から借りることを渋ったため、『変人!』を含む最初期3作の復刊は大幅に遅れたのだという。こんなに少部数の小冊子を新聞社の印刷所で勝手につくることができるのは驚きでもあるが、『サン・フィアクル殺人事件』(1932)の新聞記事偽造の話はシムノンのこうした想い出がもとになっているのだろう。

「ポートレイト」と書き添えられたこの話はティジーを含めた画家グループの面々をモデルにしたもので、上述の犠牲者とはつまり彼らのことである。ぼくはきみの絵の才能に嫉妬する、ぼくは画家ではないから絵は描けないが、これから愛しいきみをスケッチしてみよう……。このような文章がだらだらと続く本作は、解説に拠れば読む人が読めばモデルが誰であるか一目瞭然なのだそうだ。変人の友だちのポートレイトを自分の画廊に飾ってあれこれ述べてきたが、結局のところ変人は作者であるこの自分なのだ! と告白して文章は終わる。これを書いた翌月、シムノンはドイツで従軍する。

シムノンはティジーの勧めでパリへ発つ前、《ジャーナル・リエージュJournal de Liège》の編集者に話を持ちかけられ、共作でユーモラスな探偵小説を書いた。この小説「Le bouton de col」[襟ボタン]はたぶんいまも出版されていないが、シャーロック・ホームズのパロディ風の作品だそうで、イギリスの探偵ゴム・ギュ(ット)Gom Gut(t) が活躍する。この名は後にシムノンがパリを舞台にしたコントを量産してゆく際に用いられた筆名のひとつである。

パリへやってきたシムノンは、芸術家の街モンマルトルにアパルトマンを借りた。近くには《ムーラン・ルージュ》などのキャバレーが並ぶ。シムノンは故郷のティジーにたくさんの手紙を送った。『A la conquête de Tigy: Lettres inédites 1921-1924』[ティジーの征服:未刊行書簡1921-1924](1995)としてまとめられている。

彼はどのような媒体にどんな小説を書いたのだろうか。クロード・マンギー氏の書誌『De Georges Sim à Simenon』[ジョルジュ・シムからシムノンへ](2004)を見ると、知人の紹介で1923年から《ル・マタン Le Matin》《フルフル Froufrou》《生意気 Sans-Gêne》《微笑 Le Sourire》、1924年から《パリの夜 Paris-Soir》《パリの浮気心 Paris-Flirt》《笑い Le Rire》、1925年から《パリ歓楽 Paris-Plaisirs》といった媒体に書き始めている。タイトルから窺える通り、新聞や大判形式の娯楽誌・風俗誌が多い。

雰囲気を知りたくて、海外古書サイト経由でこの時期の掲載紙誌をいくつか買ってみた。【写真4, 5】これがなかなかおしゃれで楽しい。男女の恋愛を扱った短いコントや一コマ漫画が並ぶ。とくに大判の雑誌はイラストも上品で、嫌みがない。カラーページにはきれいな女性のヌード水彩画や、歓楽街の踊り子たちの写真が載っている。こういう雑誌に書いていたシムノンは、それなりに楽しかったのではないかと思う。

日本の戦前の雑誌《猟奇》に訳出されたのは、《パリ歓楽》からの二編だ。邦訳タイトルから「あれ!」はマンギー氏の書誌と照合してすぐわかったが、もうひとつの「吃驚會!」の方はどんぴしゃりの原題がない。当たりをつけて雑誌を買ってみたのだが、ちょうど該当号が海外古書サイトに登録されていたのは幸運だった。1930年と1931年の掲載だから、すでにメグレシリーズは書き始められており、ペンネーム作品としては成熟したころの作品といえる。最初に述べたようにたわいもない内容だが、読めばちょっと楽しくなる小咄だ。まずはせっかくなのでシムノンの原文を読んでみよう。

「吃驚會!」《パリ歓楽》1930/12

その夜、私はモンパルナスのテラスで、気のおけない人たちと酒を酌み交わしていた。なかでも上機嫌だったのはビランボア氏。彼の細君はニースに出かけて留守なのだ。やがて誰かが「サプライズ・パーティを仕掛けようじゃないか」といい出した。「どこに?」白羽の矢が立ったのは、ほど近い場所にあるエルネスト・デュボア氏のアパルトマン。みなでボトルや食料を買い込み、デュボア氏の家に押しかけた。ところが部屋に入ると、デュボア氏はシュミーズ姿の婦人といっしょではないか。その婦人はなんと、ニースに行っていたはずのビランボア氏の細君だった! 意外な状況でふたりが顔を合わせたことに、私たちは声も出なくなった。ビランボア氏が身を翻すので私が心配になって追うと、彼は「違う! いったじゃないか、ぼくの持ってきた酒はシャトーヌフ・ドュ・パプだ! といい、そして出て行った。

- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k967144d/f15.item

- http://www.association-jacques-riviere-alain-fournier.com/reperage/simenon/notice_pseudo/note_pseudo_Une%20vraie%20surprise.htm

──なんだかよくわからない? まあ私もわからないといえばわからないが、ビランボア氏はばつの悪さに、思わず高級赤ワインの銘柄を呟いたというそのままのオチなのだろう。ただ当時の誌面【写真6】をご覧いただきたい。イラスト担当者はビランボア氏宅のメイドを描いて、このメイドが驚いた顔で陽気な一行を玄関口で迎えるさまや、最後にビランボア氏がメイドにプレゼントを渡す場面を絵にしている。つまり細君と対面してびっくりしたビランボア氏は、しかし機転を利かせてこのサプライズ・パーティがメイドのために仕組んだことだと思わせるよう振る舞ったのである。イラストレーター氏はシムノンのコントからさらに想像力を膨らませて、もうひとつオチを加えたわけだ。

雑誌《猟奇》の翻訳は、そんなイラストの意図を汲んだものになっている。ちょうど見開きに収まるよう訳文は調節されていて、省略したり話を膨らませたりしたところがある。ビランボア氏宅のベルを押したらまずメイドが出てくる場面や、最後にビランボア氏がメイドの前に並んだ持参品を選びながら台詞をいう場面は、訳者が翻案したものだ。訳文も滑稽味が効いている。タイトル脇に「これはパリヂャン気質って奴でせうか?」とキャプションがついているのは、なるほどうまいと思った。《パリ歓楽》の陽気なページ構成を見事に写し取っている。シムノンの原文より面白いよ!

これで楽しくなったので、マンギー氏の書誌を片手に海外古書サイトを検索し、価格(2016/07/12 09:26時点)がさほど高くなくて表紙が気に入った雑誌を何冊か購入した。古い新聞も試しに買ってみた。私の懐具合ではこのくらいが限界である。しかしその後、ふとしたきっかけでフランス国立図書館(BnF)( http://www.bnf.fr/fr/outils/a.bienvenue_a_la_bnf_ja.html )のウェブサイトにアクセスし、電子図書館ガリカ(Gallica)を検索してみて驚いた。なんと《パリ歓楽》の多くが電子書籍化されており、誰もが無料で読める状態になっているではないか!【註3】

幸運なことに「あれ!」の掲載号も登録されている。なんとフランスは太っ腹な国なのだろうか。これで原文と訳文を比較することができる! 今度はまず《猟奇》の訳文を読んでみよう。

「あれ!」《パリ歓楽》1931/2

ぼくは、それが悲しむべきことなのか愉快なことなのか見当がつかないが、それでもこの世には実際、まあまあ娘らしい娘というやつが歴として存在する。ジョニーとアンニーはぼくの知り合いで、アンニーはシャン・ド・マルスのアパルトマンに親と暮らす娘だ。ジョニーは育ちがよくて無邪気な真珠ともいえるそんな彼女に惚れ込んだのだ。ある晩、ジョニーは召使いをうまく買収して、裏梯子からアンニーの家に忍び込んだ。ところがアンニーは驚きもせず、「英国流だわね、まあいいわ、でも、Ça(あれ)!だけはいけなくてよ……」という。もちろんジョニーは最初のうち従ったはずだが、そこはそれ、結局アンニーに触っちゃったことは確かだ。翌日彼は懸命に謝ったが、彼女は優しい言葉で彼に気遣ってさえくれた。それにしても令嬢のアンニーが Ça(あれ)なんて言葉を使ったのにはびっくりだ。その後、ボルドーからアンニーの従兄弟だとかいう大学教授がやってきた。男は5歳のときからアンニーの許嫁だったらしく、挙式が執りおこなわれ、ふたりは初夜を迎えたのだ。大学教授の男も厳粛に、彼が為すべきことをおこなった。有史以来何万回とみんなが果たしてきたお祭りだ。そして二度、三度とベストを尽くし、すっかり疲れ果てて伸びたとき、アンニーが夫に呼びかけた。「なんだね?」もじもじしながら新妻はいう。「いいえ、いえないわ──そんなに見ちゃいや──ねえ、いつ、あなたは── Ça(あれ)!──をするの?」「な、な、何をするって──」すっかり赤くなった彼女は彼の胸に顔を埋めてやっといった。「……愛(ラ・ムール)──」

- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9671465/f8.item

- http://www.association-jacques-riviere-alain-fournier.com/reperage/simenon/notice_pseudo/note_pseudo_Ca.htm

うん、こちらはオチもうまく決まっているじゃないか。《パリ歓楽》の原文を見ると、こちらはほぼ忠実な翻訳であったことがわかる。

オチもいいが、同じくらいに私がいいと思ったのは《猟奇》掲載ページのタイトル下部についていた煽り文だった。

ボクタチはここに気持ちのいい新語を、五月の部屋の中へ贈り出そうと思う。

──さ!

ちょいと口吟んでみたって、こんなにリリックなトオンを持っているではないか!

「クリ・クリ」や「ペトオ」や「プレイジル」誌上に驚くほどの明快さと懐かしさとをもって点在しているこの言葉を発見した時、恐らく、モンマルトルで、サンゼリゼヱで、ルウ・ポアで、囁き交わされているであろうパリジヱンヌたちに、あらゆる羨望と嫉妬とをなげかけたことであった。

けれども、ボクタチは言論と出版の自由を持っている筈である。

──さ!

このほほえましき舌のトレモロを、春風にのッけて、トンボリに、ギンザに、モトマチに、ケフゴクに、オホスに、ホンモクに、一つレフキストの手で流行らせてやろうではないか!

つまり、当時《猟奇》の編集者か訳者がパリの風俗誌をめくっていたとき、たまたまこのシムノンのコントに目を留めた。そして Ça(あれ)という言葉に時代を感じ、「コント ÇA」として次号にもシムノンのコントを掲載した。もともとのシムノンの《パリ歓楽》掲載作にシリーズ名がついていたわけではない。だからこんなに粋なページに仕立てたのは、当時の編集者や訳者の手柄だ。こんな煽り文を読んだらあなたもギンザやケフゴクに行ったとき、シムノンのコントをそっと誰かに教えたくなるのではないだろうか。

電子図書館ガリカで読める該当ページにリンクも貼ってみたので、ぜひフランス語が読める方は原文もご覧いただきたい。

【註1】

雑誌《猟奇》は、2013-2014年に三人社より全号復刻された(瀬名は所持していない)。こちらにその詳報と総目次がある。

【註2】

「フランス・コント傑作集」といった類いの書物や雑誌記事をくまなく調べ上げたわけではないので断言はできないが、いまのところ見つかっていない。もし見つかったら大発見である。

【註3】

フランス国立図書館の電子図書館ガリカで読めるシムノンのペンネーム時代の作品を、マンギー氏の書誌『ジョルジュ・シムからシムノンへ』と照らし合わせつつ、新しく見つけたものも含めて、できる限りリストアップした。掲載紙誌の固有URL、年月日号、号数、ページ番号を記したので、すぐに目的のページへアクセスできると思う。

ガリカで読めるシムノン初期作品.pdf

ガリカで読めるシムノン初期作品.pdf

シムノンが多くのコントを寄せた《パリ歓楽》と、秘境小説に腕を振るった《冒険》で、かなりのバックナンバーが読めるのは嬉しい。そしてメグレシリーズ第一作『怪盗レトン』の《リックとラック》掲載号もすべて自分の目で確認できるのだとわかったとき、歓びのあまり鳥肌さえ立った。シムノンが初めて「ジョルジュ・シムノン」の名で発表した小説の紙面が、目の前にくっきりと現れるのだ。これを幸せと呼ばずしてどうするのか。

《ル・マタン》《パリ歓楽》は掲載数が多いため該当ページのみを列記した。その他は筆名と題名も記した。連載はアーカイヴにあるすべての掲載号を示した。

電子図書館ガリカのアーカイヴによって、いままで知られていなかったシムノンへの扉は、すでに大きく開かれていたのだ。誰もが無料で、何の煩雑な手続きもなく、しかも日本に居ながらにしていますぐ読める! さあ、さっそくアクセスして、若き時代のシムノンに会いに行こう。

(近日掲載:第20回「あれ!」他 初期コント・ユーモア小説(後篇)につづく)

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『小説版ドラえもん のび太と鉄人兵団(原作=藤子・F・不二雄)』『新生』等多数。 雑誌「小説推理」2016年6月号(4月下旬発売)から、新作長篇『この青い空で君をつつもう』の短期集中連載が始まりました。商業誌に小説をまともに掲載していただくのは実に2年8ヵ月ぶり。故郷の静岡を舞台とした青春小説です。連載は8月号(6月下旬発売)までの全3回。どうぞご支援よろしくお願いいたします。 |