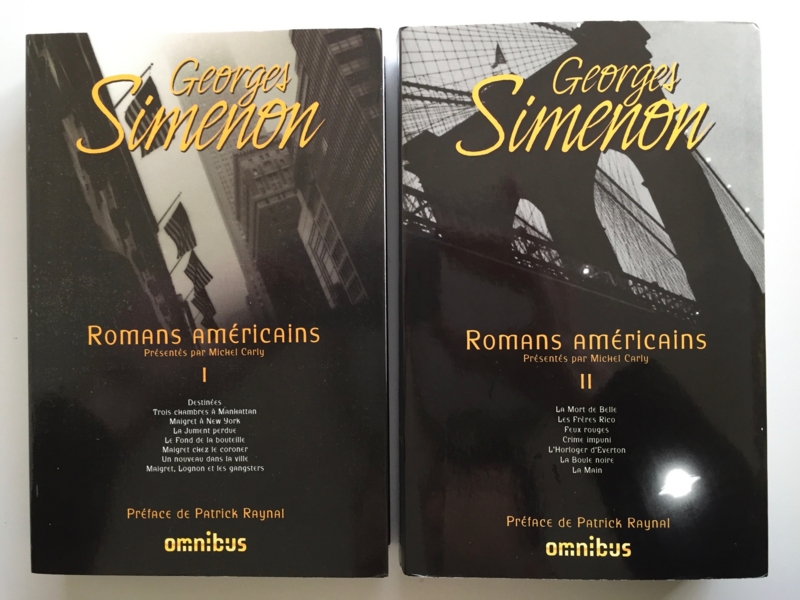

Georges Sim, Destinées, Fayard, 出版年記載なし(1929)(1929/2/15契約)[運命] Georges Sim, Destinées, Les romans d’amour de Georges Sim, Fayard, 1954* [ジョルジュ・シム恋愛長編小説集]【写真2】 Michel Carly編, Romans Américains T1, Omnibus, 2009 [アメリカ長編小説集?]【写真1】 Moss et Hoch «Aujourd’hui» n° 3, 1933/12/14号*[モスとホッホ] Sing-Sing ou la maison des trois marches «Vu» n° 158, 1931/3/25号*[シンシンまたは三段の家] Tout Simenon T18, 2003  |

第一次世界大戦後の1920年代、「狂騒の20年代(Roaring Twenties)と呼ばれたアメリカでは、ジャズを初めとするモダンで享楽的な芸術文化が爆発していた。『華麗なるギャツビー』の世界である。また当時のアメリカは禁酒法の時代でもあった。1920年から1933年までアルコールの製造販売が禁止されていたのだ。そのため酒の密輸売買が横行し、シカゴのギャング、アル・カポネのような人物が出てきて、犯罪組織が抗争を繰り広げていた。つまり『アンタッチャブル』の時代でもある。

こうしたアメリカの勢いは当時の欧州各国にも強い影響を与えていた。パリにジャズが上陸して連日レビューを賑わせ、モンパルナスには黒人ミュージシャンが溢れていた。映画もファッションもアメリカからたくさん輸入されていた。ギャングたちが絡んだ暴力犯罪の影も入ってきていただろう。パリも1919〜1929年は「狂乱の時代」(les années folles)と呼ばれていて、若きシムノンはこの時代に飛び込んで生きたのである。

アメリカ生まれのジョセフィン・ベイカーがパリで大スターになったように、このころ多くの芸術家や作家がパリに集まっていた。たとえば米作家アーネスト・ヘミングウェイも当時パリで暮らしている。ヘミングウェイは後にシムノンの熱心な読者になった。『移動祝祭日』にはシムノンの『第1号水門』と『La maison du canal』[運河の家](どちらも1933)を絶賛しているくだりがある。

シムノンはこのような時代の雰囲気から自然とアメリカに関心を抱くようになったのだと思われる。きっと遊び仲間からもアメリカのことをいろいろと聞いていただろう。

だから第二次大戦後、1945年から1955年まで10年以上にわたってシムノンが北米大陸に暮らしたのは、若き日にアメリカ文化から刺激を受けたためだろうと思う。カナダ、ニューヨーク、アリゾナ、カリフォルニア、コネティカット。各地を転々としつつ、この時期にシムノンはふたり目の妻デニス Denise と結婚している。最初の子どももアメリカで生まれる。そしてアメリカをその目で観察し、いくつものアメリカ小説を書いた。

フランス、パリのイメージが強固なメグレシリーズでさえ、『メグレ、ニューヨークへ行く』(1947)、『メグレ保安官になる』(1949)、『メグレ警視と生死不明の男』(1952)がある。ノンシリーズの硬質長編小説(ロマン・デュール)なら『リコ兄弟』(1952)が日本の読者に馴染みがあるかもしれない。

シムノン全集のオムニビュス社は面白い選集をいくつか刊行していて、なんとアメリカ関連の作品ばかりを集めた異色の『アメリカ長編小説集』全2冊【写真1】もある。収録作を列記しよう。

- 第1巻

- Destinées[運命]1929

- 『マンハッタンの哀愁』1946*

- 『メグレ、ニューヨークへ行く』1946

- La Jument Perdue[消えた牝馬]1948

- Le fond de la bouteille[瓶の底]1949*

- 『メグレ保安官になる』1949

- Un nouveau dans la ville[町の新参者]1950*

- 『メグレ警視と生死不明の男』1952*

- 第2巻

- 『ベルの死』1952*

- 『リコ兄弟』1952*

- Feux rouges[赤信号]1953*

- Crime impuni[見逃された犯罪]1954*

- L’horloger d’Everton[エヴァートンの時計屋]1954*

- La boule noire[黒い球]1955*

- La main[手]1968*

15作のうち7作が映画化、3作が単発ドラマ化、1作が舞台化されている(*印)。すごいヒット率ではないか。そして大胆にも唯一採録されているペンネーム時代の長編が、今回紹介する『Destinées』[運命](1929)だ。

ペンネーム時代のシムノン、とりわけそれなりに筆力が整ってきた後期には、恋愛と犯罪を扱ったメロドラマ風の心理小説がたくさんあって、あえて括るなら初期感傷小説である。本連載21回で紹介した恋愛中編小説からの流れだが、より「ポピュラーな」長編と銘打たれることが多く、後のロマン・デュールの原型といえそうだ。初期秘境冒険小説と並んで戦後に復刊の多い分野でもあり、なかでも私が古書として好きなのは1954年のシリーズ【写真2】で、表紙デザインが本当に見事だ。『運命』はこの第3巻にも入っている。

アメリカの犯罪世界が登場するシムノンの初期作品は、つまりその扱われ方によって秘境冒険小説、探偵小説、感傷小説の分野を跨ぐわけだが、今回『運命』を読もうと思ったのは、『アメリカ長編小説集』の編纂者ミシェル・カーリ Michel Carly 氏が初期アメリカ小説にはいろいろあるものの本作はもっとも興味深いプロットであり、類型的なテーマだが雰囲気は後の巨匠シムノンそのものだと書いていたからだ。ニューヨークを舞台にした初の作品でもあるという。

カーリ氏は他の初期アメリカ小説として次のタイトルを挙げている。

- Georges Sim, Les bandits de Chicago, Fayard, 1929/6/1[シカゴの無法者]

- Georges Sim, Les contrebandiers de l’alcool, Fayard, 1929/9/1[アルコール密輸業者]

- Christian Brulls, Les pirates du Texas, Ferenczi, 1929/9/21[テキサスの海賊]

- Georges Sim, L’Œil de l’Utah, Tallandier, 1930/1(1929/10イタリア契約)[ユタの眼]

- Georges Sim, Le Chinois de San Francisco, Tallandier, 1930(1929執筆か)[サン・フランシスコの中国人]

土地や都市の名前がそのままタイトルに使われているのが目につく。当時シムノンはアメリカに行ったことがなかったのだから、他の秘境小説と同じように想像で書いていたはずだが、アフリカや海洋をエキゾチックに書くときよりも焦点がくっきりとしている。当時パリの人々が抱いていたアメリカの荒野や大都会への憧憬と脅威の気持ちが、そのまま現れているかのようだ。

本作『運命』の契約日は1929年2月15日。奇しくも前日の2月14日はシカゴでアル・カポネがギャング団を襲撃した歴史的な「聖バレンタインデーの虐殺」があった。カーリ氏はこの「できすぎた偶然」に言及し、描かれた当時の雰囲気を説明している。そして同1929年夏からはアメリカを発端とした世界恐慌が広がってゆき、パリも「狂乱の時代」は終わりを告げるのである。

作家パトリック・レナル Patrick Raynal 氏が『アメリカ長編小説集』に寄稿したエッセイ風の序文も興味深い。「アメリカの作家には2種類いる。酒飲みと、酒を飲むのを止めた者と」という箴言を手がかりに、アメリカの作家はそのナラティヴのためにアルコールを用い続けたと記している。フォークナー、チャンドラー、ハメット、ジム・トンプスン、ウィリアム・スタイロン、カーソン・マッカラーズ、ジェイムズ・クラムリー、いくつものアメリカ作家の名が挙がってゆく。

レナル氏は編纂者カーリ氏からの示唆も受けて、シムノンは第二次大戦後にアメリカへ渡るときガリマール社から20世紀文学と見なしうる作家地図が描けるような本を譲り受けて旅立ったのだと書いている。ハメット、チャンドラー、ジョン・オハラ、ホレス・マッコイ、アースキン・コールドウェル、スタインベック、フォークナー。これらの作家の血がアメリカの地でシムノンと混じり合った可能性を示している。

そしてアメリカには?酒?の他にもうひとつ、ジャック・ケルアックに見られるように?道?という重要なテーマがあること、後にシムノンがよきロードムービーのように、そちらのテーマも描いてゆくことを指摘している。

■『運命』1929

冒頭のエピグラフ:

サイレント時代のイタリア出身俳優ルドルフ・ヴァレンティノが、まだ名声を獲得する数年前のこと。彼はニューヨークのレストランで皿洗いをやっており、街の炊き出し場を頼りに糊口をしのぐほかなかった。並んで待っていると、彼は祖国イタリアでひと目惚れしながら見失った娘が通り過ぎるのを見かけた。

急いで彼女を追って地下鉄の入口まで駆けたが、それ以上は進めなかった。ポケットにペニー硬貨さえなかったからだ。

彼は再び喪失した。──新聞より

本編。

パリ生まれの23歳の若者ジャック・アルボーは、雨のそぼ降る冷たい2月に、ニューヨーク・ロングアイランド島のウッドヘヴンを彷徨っていた。シャツは汚れ、希望もない。だが彼は炊き出し場で若い女が躊躇っているのを見かけた。「あなたもジャーナリストなの?」と彼女は尋ねてきた。咄嗟に彼は答える。「そうです! 炊き出しについて書けといわれて」「私もそうなの!」と彼女はいう。いっしょに並んで給料のことなどあれこれ話す。しかし熱いスープで腹を満たした後は、どちらからともなく嘘をついていたことを告白した。ふたりとも今夜の宿さえない身だったのだ。彼女の名はエルシー・オニール、アイルランド農家の娘で、まだ20代にもなっていない。

「あなたはどうしてアメリカへ来たの?」「幸運を掴むためさ!」とジャックは答える。それは彼の口癖で、アメリカにふさわしい答のように思えたのだ。ふたりはマンハッタン区グリニッジ・ヴィレッジのボネット夫人のペンションを訪ねた。この界隈には古いアメリカの感傷がある。多くの画家や音楽家、すべての芸術家の卵が集まり、いわばアメリカのモンパルナスなのだ。ボネット未亡人はそうした若者を支援していた。

リビングにはピアノ。貸部屋からはトロンボーンの音が聞こえてくる。ボネット夫人に部屋代をつけてもらい、ジャックとエルシーはなんとかそれぞれ部屋を借りて夜をしのぐことができた。

ジャーナリストを目指して渡米してきたジャックだったが、彼には金持ちになりたいという欲求もあった。彼はニューヨーク最大のナイトクラブ《プラド》でボーイの仕事を始めていた。3年間ボクサーの真似もやって、少しは柔術の心得もある。エルシーがタイピストの仕事を見つけて朝から夕方まで出て行くのに対し、ジャックは夜10時から朝5時までボーイの仕事だ。彼女との生活は重ならないが、少しずつ愛情が芽生えていたジャックには幸せな毎日だった。いつか金持ちになって車やヨットを持ち、彼女とフロリダに住もう。彼女は映画や踊りが好きで、ジャックは蓄音機をプレゼントした。これがあればひとりのときも部屋で踊れる。彼女はジャックにキスをして部屋に戻ってゆく。まだふたりでともに夜を過ごすまでには至らない。

「どうしてあなたたちは結婚しないの?」とおせっかいなボネット夫人にあれこれ訊かれ、ついにふたりは結婚する。だがジャックは《プラド》の仕事を通してさまざまなアメリカ人と接するようになっており、そのなかには多くの手下を従えた悪漢もいた。ときおり警察がクラブにやって来てはテーブルを回り、酒が出されていないか確かめてゆく。禁酒法の時代だった。客のひとりに「ビッグ・ボス」と呼ばれるブートレガー[bootlegger 酒類密輸業者]のスミットがいた。アメリカ人はブートレガーを称賛し、社会のはみ出し者とは思わない風潮がある。ジャックはスミットの手下のボブと組んで簡単な運び屋の仕事を始め、金を稼ぐようになっていた。やがてスミットから大きな仕事を持ちかけられる。フランス貴族に扮して渡仏し、商談をまとめて来いというのだ。しかしスミットはジャックが既婚者であることを知ると憤慨し、1時間で答を出せと迫る。莫大な報酬が約束されている。ジャックが承知するとスミットは満足した。「口髭を生やせ。アメリカではフランスの心を残している奴はみんなそうしている」そしてジャックは妻に嘘をつき、彼女がしきりに不安を訴えるなか、1ヵ月もニューヨークを離れたのだ。

ジャックはパリで知り合った30代のメイという女とともに帰ってきた。もうエルシーと離れたくはない。ジャックはそう思っていたが、「ビッグ・ボス」のスミットはエルシーに強引なアプローチをかけており、ジャックの本当の仕事さえ漏らしていたのだ。エルシーは自分とジャックの間がもう終わったと感じ、フランスの彼に「あなたが望むなら離婚しましょう」と手紙さえしたためていたが返事はなく、ジャックのもとを去っていた。

ジャックは組織のなかで成功し、「紳士」と呼ばれるようになっていた。メイは性的な美しさと欲望を持つ女で、彼の愛人のようなポジションになりつつあった。スミットがシシリア人の殺し屋の襲撃を受けるという事件が起こる。またジャックはボブが「メイやエルシーをボスに売ったのは自分だ」といい始めたことで激しい口論となった。だがそのときボブにリボルバーを発砲したのはメイだった。メイはかつてボブの愛人だったのだ。ボブの死体は仲間のマーフィーらの手によって樽に詰められ、ハドソン川に沈められる。

ジャックはブルックリンのアパートに移り住んでいた。ジャックはニックネームこそ「紳士」だが、メイからは「あなたはとても子どもよ! 素直すぎるの」といわれる。「坊や、あなたはブートレガーの王になるのよ……。でもあなたは臆病者なの。自分自身を恐れている。私はあなたを愛し始めているの。わかるでしょう? 私は大きくなってゆくあなたが好きなの!」

「ビッグ・ボス」のスミットが死去し、葬儀が執りおこなわれた。その後、ジャクソン刑事が粘り強くジャックの動向を探るようになった。

あるとき彼は部屋の窓から中庭越しに、他のビルの部屋を見ていた。アメリカのビルによくある鉄の階段が外壁にかかっている。ここ数ヵ月、彼は人工の生活を送っていた。社会のはみ出し者とばかり会っていた。遠い祖国フランスのことが思い出される。若い女が向こうの窓でリネンを洗いながら歌っている。子どもがその部屋で駆け回っている。どこかでピアノを弾く音が聞こえる。弾き手はきっと若い娘だろう、何度も同じフレーズを繰り返し、同じところで間違える。それでも10分もすると正しく弾けるようになる。音楽を愛する者の喜びだ。ジャックは心が落ち着かない。壊れてしまった自分の人生。ボネット夫人の焼いたトーストを思い出す。涙が溢れた。すべては遠くに行ってしまった。

そのとき、ジャックはある窓の向こうに踊り子のシルエットを見つけた。ジャックの手が震える。シルエットは小さく、判別しがたい。双眼鏡で確かめると、エルシーが蓄音機で踊っていた! 蓄音機の音は聞こえない。ただ回転する円盤が陽光を反射している。黒い服を着て踊るエルシーは、かつてのような長髪ではない。非人間的で、まるで人形のようだ。

やがて彼女は踊りをやめて食事の支度を始める。彼女は家でただひとり、パンを焼いてストーブの側で食事を摂っている。ジャックは強く心を動かされ、すぐにでも叫んで彼女のもとへ駆けたかった。しかしいま彼女はあまりに遠い。

そのとき仲間のマーフィーがやって来て、ジャクソン刑事が地下室の樽を調べ始めたと報告する。「ジャクソンはあなたがスミットとボブを殺したと確信しているんです」

ドアがノックされる。ジャクソン刑事がやって来たのだ。ジャックは咄嗟にマシンガンでドアに発砲する。だが刑事は無傷のようだ。切羽詰まったジャックは銃を持って外壁の鉄の階段へと飛び移った。屋根へと上り、逃れようとする、警察の銃弾が飛び交う。人狩りが始まる。中庭のテラスを飛び移りながらもジャックは被弾してゆく。だがまだ3発だ! 新聞に載っていたアメリカのギャングには、82発も被弾した男がいたというではないか! 血を流しながらついにジャックはビルのなかへと駆け込み、「エルシー!」と声の限り叫ぶ。エルシーが彼の前でドアを半分開けて、凍りついたまま立ちすくんでいた……。

ジャクソン刑事はこの狩りの一部始終を見ていた。まだ「紳士」はビルのどこかにいるはずだ! 一戸ずつ捜査がおこなわれるが、重傷のジャックはエルシーの機転で煙突のなかにかくまわれて見つからない。エルシーはその日、ジャックを心配しつつもひとり部屋に残してダンスホールへ仕事に出かけた。彼女は踊り子として新たに生計を立てていたのである。だが帰宅すると彼の姿がない。ジャックは杖をついた老婆に変装して出て行った後だった。

エルシーは喪失した心で街を彷徨う。かつて暮らしたボネット夫人のペンションに辿り着き、そこでジャックと再会した。下宿人の若い医学生のもと、彼は治療を受けていたのだ。エルシーはわが身を投げ打って必死で看病に当たる。彼女は新聞で、ボブの死体を投棄したマーフィーが逮捕されたこと、メイという女性がメキシコ国境に逃げたこと、スミットを殺害したシシリア人がカナダ国境で捕まったこと、ジャクソン刑事が「紳士」の追跡を断念したことを知る。「紳士の愛人」と紹介されているメイの写真を見て複雑な思いを抱くエルシー。しかし懸命な看病の結果、ジャックは高熱と譫妄状態からようやく抜け出す。「ジャック、私はここよ! もう何も怖がらないで……。わかる? あなたの妻よ!」

ジャックは古い記憶を思い出していた……。子どものとき病気をすると、母が疲れも見せず部屋を行ったり来たりして看病してくれた。病気の日々は幼少期のもっとも官能的な思い出だった。母はもういないがエルシーがここにいる……。

エルシーは切々と語る。これまでスミットに強引な誘いをかけられ、ジャックの本心もわからないためにそれまでの生活を捨て、踊り子として新しい人生を歩みつつあったことを。「ジャック、私は恐かったの。日に二度も郵便局に行ってあなたの手紙を待っていたわ。私はスミットの言葉なんて信じなかった。なぜってあなたを愛していたから。でもあなたは私のもとから去って行ってしまった」そしてエルシーが新聞記事の件を話すと、ジャックは自らのかつての臆病さを恥じつつ、真実を語り始めた……。

そして物語は終わる。あなたがシカゴの不動産屋のブルックス商会に行けば、もう近郊に空いた土地はないと告げられるだろう。だが国道22号付近なら手頃なバンガローがある。いまカップルがバイクで到着した。店頭にはアリゾナの安い賃家広告まである。「アリゾナを知っているかい?」「聞いたことがあるわ!」とエルシーが微笑む。

「現金で払おう、農家をやるんだ。浴室も、たくさんの子ども部屋もほしい……」書類に署名しながらそんな夢を語るジャックの横で、エルシーは可笑しくて肘でつつく。

「家の準備ができるまで8日かかるのね」「腹が減ったな」「少し遠くへ行きましょう。持ちものならぜんぶバッグのなかにあるわ!」ふたりはサンドイッチを頬張りながら幸福のキスをする。牛がいて、少年が乳を搾っている。車が通り過ぎる。「隣人だ! でもうるさくはないよ、隣まで10マイルも離れているからね……」エルシーは最後のサンドイッチを彼に渡す。「いいから食べて! あなたは食いしんぼうだから」

ふたりはバイクでシカゴに戻る。彼らはもう恐れなかった。真面目なブルックス商会は、新参者の事情を決して詮索したりはしなかった。

なんとまあ甘いメロドラマだろうか。

手紙のすれ違いは既読の中編『亡命の愛』に似ているし、ニューヨークと場所は変わってもナイトクラブで若者が事件に巻き込まれるのは『美の肉体』と同じ。主要人物が途中で重傷を負い、それを懸命な看病で物語の残り三分の一が費やされる展開は、既読中だと本作が執筆順でいちばん早いものの、後に『南極のドラマ』などでさんざん繰り返されるのは見てきた通り。かなり厳選してペンネーム作品を読んでいるつもりだが、それでもこれだけおなじみのパターンが出てくる。当時のシムノンは好みのシチュエーションをいくつも組み合わせながら量産していたことがわかる。ここまで似ているとさすがに飽きてくるし、がっかりする。次のペンネーム作品を手に取りたいという気力が挫けてしまう。もし日本に邦訳紹介するなら何作も出版する必要はなくて、これらのパターンが出てくる最初の力作に的を絞れば充分だろうと思わされる。本連載ではなるべくシムノンのよい部分を掬い上げるようあらすじを書いているが、読者の皆様にはお楽しみいただけているだろうか。

しかし今回もやはり、後の本名作品へと繋がってゆく見事なシーンが含まれている。アメリカのギャング映画っぽい銃撃戦が始まる直前の、ジャックがアパートの窓から隣人たちをうかがう場面は本当に素晴らしい。最初のうちは感傷的である。しかし妻のシルエットを発見し、双眼鏡でじっとその動きを見つめてゆくあたりからの描写の凄みはどうだ。一歩間違えればストーカーだが、そこには短絡的な欲望も欲求もない。ただ心を強く掴まれたまま、彼は一瞬一瞬を見つめてゆくのだ。これこそシムノンの深層心理に直結した、まさに彼の真骨頂の部分だといえる。改めて1954年ファイヤール版の表紙デザインを見ると、なんと内容にふさわしいことか!

シムノンにはこのように、じっと対象を見つめるという描写が何度も出てくる。ローワン・アトキンソン主演の新作ドラマ『メグレと殺人者たち』の予告編を見てあっと思った。穴から息を詰めて何かを観察するメグレの姿は、既読のペンネーム作品『赤い砂の城』初版の表紙写真(本連載未掲載)にそっくりだ! いまイギリスのペンギンブックスで刊行が続くメグレシリーズの表紙は、もとの写真の画質がざらつくほど大胆に寄ってトリミングしたレイアウトデザインが採用されている。どこまでも寄ってゆくメグレの視点を再現しているのだ。ともすればストーカー行為すれすれの、しかし相手に入り込んでゆくシムノンの精神性は、とりわけ若いころの作品で剥き出しのかたちで現れる。

私はこうしたひりひりするような若さが、初期のシムノン作品ではとくに地名をタイトルに示す性癖にも現れていたと思う。まだペンネーム時代にはエキゾチックなアイキャッチ効果として見知らぬ異国の地名が用いられていたに過ぎないが、すぐにシムノンはもっと残酷になってゆく。『オランダの犯罪』や『ベルジュラックの狂人』(『メグレを射った男』の原題)は、いわば『八つ墓村』のようなもので、その地方にいじめや排他的な因習が根づいていることをタイトルそのものが暴いていることになる。『黄色い犬』で舞台をコンカルノーと明記しているのもそうだ。触れると切れるようなその激しい若さは、世間を容赦していない。

かりにいま私が日本でこんな小説を書いたら「その地方を侮辱している」と編集部がびびって、絶対に刊行を許さないはずだ。架空の町にして全部書き直せというだろう。しかし現在、オランダやコンカルノーやベルジュラックではシムノンの記念祭がおこなわれている! 八つ墓村のモデルとなった地で横溝正史の記念祭がおこなわれるのと同じだ。本質へと食い込んでゆく小説は、表面的な取り繕いを超えるのである。だがシムノンは年齢を重ねると、このようなひりひりとした危ういタイトルを採用しなくなってゆく。より簡潔に、観察する対象そのままの題名となってゆくのである。

「幸運を掴むためさ!」はアメリカの象徴だ。本作『運命』の?アメリカらしさ?はどのようなものだろうか。フランス人はアメリカでちょび髭を生やすなどのいくつか目を惹く記述は、しかしまだ作者自身のものになり切れていない印象を受ける。いちばん興味深いと思ったのはアパートの壁に鉄の階段があるという部分だ。つい『ウエスト・サイド物語』の「トゥナイト」を思い出したが、実はシムノンにはこの「鉄の階段」というモチーフが何度も登場するのだ。煉瓦壁の鉄の階段。いかにもブルックリンらしい感じがしないだろうか。

窓から隣人を見る描写は、後の『Pedigree』[血統書](1948)や『雪は汚れていた』(1948)にも出てくるらしい。聞こえてくる若い娘のピアノが何度も同じフレーズを演奏するというくだりも、後の『L’Assassin』[殺人者](1937)にあるそうだ。

そして本作の冒頭シーンは後の単発短編「Moss et Hoch」[モスとホッホ](1933)にそのまま使われている。シムノン全集18巻に収められているので読んだ。

■「モスとホッホ」1933

舞台はパリ。ユダヤ人のレヴィ・ホッホは街の炊き出し場でイレーヌ・モスと出会う。彼女もジャーナリストを装っていたが、互いに腹を満たすと本当は今夜の宿さえないことを告白し合った。ふたりは意気投合し、夢を語る。イレーヌはベルギー国境の町リールから上京していて、父には恋人ができたと嘘をついていたのだ。彼女の父は警察に大金の小切手を預けており、レヴィは警察でその小切手を突きつけられ、ジゴロのようなおまえは金を受け取って娘のもとを去れと諭される。だがふたりはどこまでも夢を語り合い結婚する。

パリには世界の女がいる、とイレーヌの父が述懐するくだりで、アメリカのことが一瞬触れられる。

ミシェル・カーリ氏はここでも繰り返された『運命』の冒頭シーンが、チャーリー・チャップリンの無声映画『キッド』(1921)を想起させると述べている。シムノンはこの映画を1922年パリ公開時に観ており、チャップリンの描いた巨大なアメリカ都市における日々の貧困の惨めさが、ここに出ているというのである。

映画『キッド』にそっくりそのままの場面があるわけではない。それでも貧困の惨めさというか、ふと街で出会った貧しい男女が同じペンションで暮らし始めるほのかにユーモラスな流れは、放浪者(チャップリン)とキッド(名子役ジャッキー・クーガン)の関係にどこか似ているし、保護され連れて行かれそうになるキッドを追ってチャップリンが必死で屋根から屋根へと伝うシーンは、後の『仕立て屋の恋』(1933)のようだ。『仕立て屋の恋』にはじっと隣人を見つめる描写もあった。

もうひとつ、シムノン全集18巻に、アメリカを感じさせるタイトルの単発短編「Sing-Sing ou la maison des trois marches」[シンシンまたは三段の家](1931)があったので読んだ。ニューヨーク州ハドソン川沿いのシンシン刑務所が出てくる。

■「シンシンまたは三段の家」1931

ある夜、ブーシャルドー氏は疲れながら《エミールの店》の回りをうろついていた。三段のステップがある空き家の前に来たが、扉は閉まっている。パイプに火をつけようとしたとき、不意に彼は発砲を受けた。郵便受けの向こう側から誰かが撃ったのだ。

近くの《エミールの店》はいっとき騒然としたが、営業は再開された。ある客が店主のエミールの男に訊く、「あいつは誰だ?」

彼は「シンシン」と呼ばれる?溝鼠?だった。波止場で日雇い仕事をする底辺労働者である。かつて阿片をアメリカに持ち込もうとして、シンシン刑務所に4年も食らっていたのでそう呼ばれるのだ。シンシンは翌朝から駅前のカフェにずっと居座り、ジョゼフ・ルデュックという《グランホテル》の男性客の動向を見張る。ようやく深夜に100フランを置いて出て行くが、その後もシンシンは男を監視して恐れさせる。

シンシンは《エミールの店》のカウンターで、店主やウェイトレスに昔の写真を見せながら告白した。なあ、ファニー、憶えているか? おれたち26歳で結婚した。小さいながら家を買った。アメリカへの阿片運びを持ちかけられて金が手に入ったからだ。そのとき船で渡った仲間は他にふたりだったが、港を出るとき誰かに見られたんだろう、おれはアメリカの関税に見つかり、4年も監獄で過ごした。戻ったときにはもう前のおれではなかった……。写真を見ろ、以前のおれは誇らしげじゃないか!

シンシンのかつての仲間、それがブーシャルドー氏とルデュックだった。シンシンは彼らに裏切られていたのだ。しかしかつての仲間を非難したいわけではない。不意にシンシンがポケットから何かを取り出す。だがそのとき彼を撃ったのはルデュックだった。シンシンはバザールで買ったおもちゃの拳銃をカウンターに投げ出した。

「終わりだ。目撃者がいるぞ! エミール、警察を呼んでくれ!」

シンシンは出血を押さえながら店を出て行った。翌日、彼は波止場の古い船で眠っているのが見つかった。病院に運ばれたが、彼は肋骨の間の銃弾を土産物として取っておくといった。

メグレものの『黄色い犬』そのままの冒頭、そして『男の首』を想起させる見張りの描写。ちょうどこれらの長編を書いていた時期の小品だ。明らかなアイデアの流用だが、名作として日本で親しまれてきた『黄色い犬』『男の首』も、こうしてアメリカの夢と遠くで繋がっていたのだと思うと感慨深い。

【ジョルジュ・シムノン情報】

▼英ITV製作、ローワン・アトキンソン主演のメグレTVドラマ第2弾『メグレと殺人者たち』が本国で放送された。予告編はこちら。

▼上記の新作とドラマ第1弾『メグレ罠を張る』の2作を同時収録するBlu-rayとDVDが、2017年1月に本国で発売される模様。英Amazonへのリンクはこちら。

https://www.amazon.co.uk/dp/B01DDUUSR8

▼今回本文中で紹介した、ペンギンクラシックス版メグレシリーズがいかに大胆なカバーレイアウトを採用しているかは、こちらの《ガーディアン》紙の記事を参照のこと。とくに『The Flemish House(メグレ警部と国境の町)』の対象への迫り具合を見よ。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■最新刊■

■瀬名秀明氏推薦!■