▼収録作 邦題は春秋社版より

▼他の邦訳

▼他の英訳 瀬名が所持しているもののみ

|

13シリーズの掉尾を飾る連作集『Les 13 coupables』は、エラリー・クイーンが〈クイーンの定員〉No.85に選出したことで知られている。アメリカの《エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン(EQMM)》誌に初めて英訳紹介されたシムノン作品は、本連作集の第6話「アーノルド・シュトリンガー」だった(「The Case of Arnold Schuttringer」

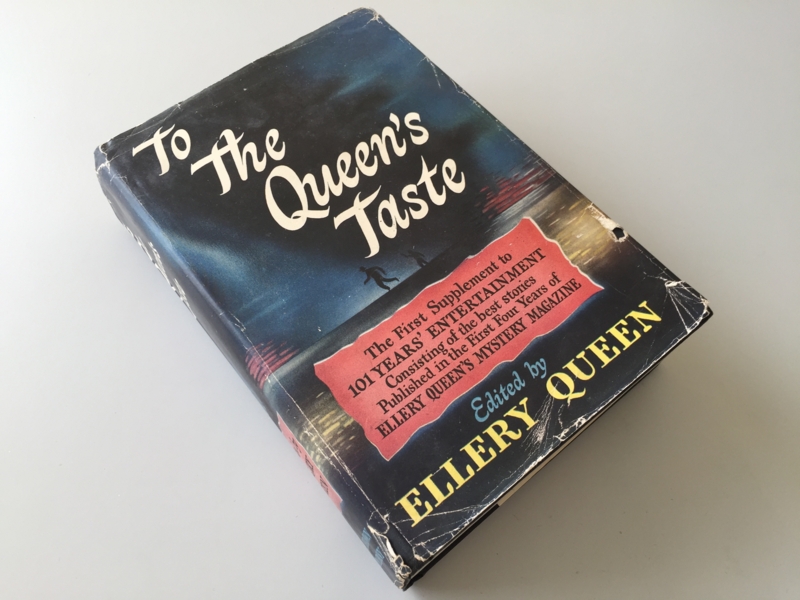

1942/11号)。翻訳はその後もシムノン作品を多く手がける(批評家としても有名な)アントニー・バウチャー。クイーン編のアンソロジー『To the Queen’s Taste』[クイーン好み](1946)には、当時のクイーンによる紹介文つきで「アーノルド・シュトリンガー」が収められている。【写真2】

クイーンによる〈定員〉各作品の紹介文は、名和立行訳で《EQ》1981/1(No.19)から1982/3(No.26)まで全8回で読める。クイーンは後年〈定員〉に補遺を加える際、アメリカにおける初のメグレ短編集(オリジナル編纂)『The Short Cases of Inspector Maigret』[メグレ警視の小事件簿](1959)もNo.118に選出した。つまり〈クイーンの定員〉にシムノンはふたつ選ばれているわけだ。

クイーンによるシムノンへの高い評価は、バウチャーの熱心な薦めに拠るところが大きいのだろう。そしてこれまで日本におけるシムノンのミステリー的な評価は、おおむねアメリカの作家であるクイーンを経由して形成されてきたと考えられるので、バウチャーの熱意は日本ミステリー界にも大きな影響を与えてきたといえる。

さて、本作『Les 13 coupables』のタイトルをどう訳すかは悩ましいところだ。次のことはエラリー・クイーン研究家である飯城勇三氏からの有益なご示唆を受けて、アルセーヌ・ルパンシリーズなどフランスミステリーに詳しい浜田知明氏の考察も参考にしながら【註1】私なりに考えたことだ。飯城様と浜田様に心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。

私が持っている初心者向け仏和辞典を引くと、coupable は「罪人」「犯人」「罪のある」「とがめるべき」とある。ウェブ辞書では確かに「被告」という訳語が出てくることがあり、「有罪」と訳す人もいる。

本連作の各短編は、タイトルが事件の被疑者の名前になっている。こうした被疑者がフロジェ判事のもとへ連れて来られる。フロジェは個室(キャビネ)で彼らと対面して話を聞き出し、本当に彼らを起訴すべきなのかどうか真相を見抜く、というのがミステリーとしての骨子だ。なかなか凝った趣向である。もし起訴するならその根拠は何か。これが読者への問いかけとなる。

つまりここに登場する人たちはまだ起訴されていないので、タイトルに「被告」と謳うのはヘンだ、という考え方があり、いわれてみれば確かにそうかもしれないと思う。また単独犯でない場合もあるので「13人」ともいいきれない。

原文を注意深く見ると、作中で被疑者はほとんどの場合「彼」などと代名詞で呼ばれており、なるほど「被告」扱いはされていない。「被疑者」prévenu と呼ばれる場面はごく数ヵ所あるが、あくまで彼らが犯人かどうかは結末まで断定できないかたちを採っている。

ただ、最終的に罪の在処がわかるわけで、その罪のかたちが13個ある。だから coupables を有罪と訳して『13の有罪』とするのはひとつの手だと思ったが、シリーズ全編で必ずしも被疑者が罪人になるわけではないので、やや厳密ではない。

そこで意訳になるが、たとえば内容を汲んで『13の容疑』はどうだろう。──などと私自身は思っている。本連載ではとりあえず『被告』で統一しておく。

昔に出た『猶太人ジリウク』はシリーズ13編のうち12編を訳出したもの(「猶太人」は「ユダヤ人」と読む)。残りの1編(第9話「ニコラス」)が、実はシリーズ全体の印象を決める鍵となっている!

そしてこのフロジェ判事ものにも《探偵》紙に掲載されなかった番外編がひとつある。現在フランスで入手可能なペーパーバック版には、この短編「La nuit du pont Marie」[マリー橋の夜]も同時収録されている。

■1. ジリウク

フロジェ予審判事 juge d’instruction Froget は黒い三つ揃えのスーツに白いシャツ、すなわち白黒二色の印象が強い、少し時代遅れに見える男だ。彼は冷静沈着でほとんど感情も表に出さない。「ぼく」は彼の自宅を訪ねる機会があるが、彼と話しているとつい気が滅入ってしまう。

今回フロジェが対面している相手は、身だしなみを整えた山師のジリウク。強い訛りがあり、ユダヤ系ハンガリー人らしいが定かではない。彼は外交文書を売り渡していた疑いが持たれている。フロジェは機動隊 Brigade mobile の報告書も確認しつつ問いかけてゆく。まずドヌー通りのナイトクラブ《ピクラッツ Picratt’s》で彼が会話していた内容を確かめると、8年前のポーランド女性殺害事件について話を切り出す。ジリウクは当時の犯人だろうか。フロジェはジリウクを検察局Parquet送りにできるか?

フロジェ登場編。「ぼく」という記述者の存在も示されるが、実は最終回までほとんど表舞台に出てこない。

解決編の決め台詞としてシムノンが用意していたかもしれないのが、この初回に出てくる「Je vous inculpe d’homicide volontaire あなたを殺人罪で起訴します」だ。ここで被疑者は被告となる。だがその後はあまり使われることがなかった。

歓楽街のキャバレー《ピクラッツ》は、『モンマルトルのメグレ』(1951)など多くの作品に登場する、シムノン読者におなじみの場所。

■2. ロドリーグ氏

スペインの公爵の息子が、セーヌ川に突き落とされて死亡した。彼は生前、バーでよからぬ同国人ロドリーグ(ロドリゲス)氏に誘われてボナパルト通りの部屋に行き、阿片を吸っていたようだ。その部屋を検分したフロジェは、壁の大きな裸婦像を見て被疑者ロドリーグ氏に尋ねた。「これは誰ですか?」

もの悲しい結末。フロジェが自分の手帳に「証拠」「推定」などの項目をペンで書き込み、読者に提示するというスタイルが登場。犯罪実録ものの雰囲気をつくり出している。内容からすると決して読者が謎を論理的に解けるわけではないのだが、それでもフェアプレイ精神は籠めていますよというアピールになっている。

《ピックウィック・バー Pickwick’s Bar》は『怪盗レトン』7章にも登場したフォンテーヌ通りのキャバレーか。

■3. マダム・スミット

オルレアン駅近くの下宿の庭から、埋められた男の死体が見つかった。管理人は痩せ衰えた白髪のスミット夫人。彼女の初婚の夫は会社の経営不振で殺人の共謀者となり、獄中で死んでいた。その後、彼女はイギリスで再婚したが、相手は姿を消していた。夫人が再婚相手を殺して庭に埋めたのだろうか?

「○○は××殺しの犯人 coupable である」とフロジェは解決編で手帳に書きつけ、ここでタイトルの coupable が出てくる。冷静沈着なフロジェのメモが解決編で提示される、という基本スタイルが確立された。だがこれは小説を無味乾燥なものにしてしまいがちで、作者シムノンは自らつくった枷に填まってしまったようにも思える。

■4. 「フランドル人」

被疑者は72歳のフランドル人男性バース。彼はパリ郊外の畑地と工場の町オーベルヴィリエのあばら屋で、貧しいフランドル人家族と奇妙な共同生活を30年も続けてきた。その家の主人が33ヵ所もハンマーで殴られて殺されたのだ。しかし彼は重病で、ほとんどあと数日の命だったらしい。そんな男がなぜ殺されたのか。フロジェはパリ司法宮 Palais de Justice の個室でバースと対面し、この男が抱える哀れな真実を見抜く。

真相はすぐにわかってしまうが、『メグレ警部と国境の町』でも書かれたフランドル人の状況が痛ましく伝わってくる良作。

■5. ヌウチ

モデルの仕事をしているというハンガリー娘のヌウチ19歳は、男をそそるタイプの女だ。彼女は知り合ったクロスビー夫人宅からネックレスを盗み出した疑いが持たれている。留守中の夫人宅に行って、文机をこじ開けたのではないか? フロジェは文机の指紋写真を彼女に見せて、真相を暴く。

女の本性を戯画化した結末で、滑稽さと底意地の悪さが後を引く面白い一編。13シリーズを通して読むとシムノンの筆力がどんどん上がってゆくのがわかるのだが、本作などはその筆力と連作の形式がうまくフィットした好例になっている。なお書籍版には指紋写真が添付されているが、文中で示された証拠は反映されていないように思える。

■6. アーノルド・シュトリンガー

「判事さん」と被疑者シュトリンガーは訴えかける。ドイツ人とオーストラリア人の血を引く彼は、パリで薬局の夜勤をしていたが、その倉庫から濃硫酸に浸かった女の死体が発見されたのだ。彼は店の夫人と愛人関係になっていたようだが、夫人は行方不明になっている。彼が夫人を殺したのだろうか?

シムノンの薬学趣味が現れた一編。

■7. ワルデマル・スツルヴェスキー

被疑者は元ポーランド軍人で、自分の話に酔いしれるタイプの男。ある朝、彼は新聞を購入し、その見出しを知るなり慌ててピストルを購入すると店に入り、やみくもに金銭を強奪しようとして警官に取り押さえられたのだ。一方、ポーランド大使館で強盗殺人事件が起こっていた。その事件と被疑者の関係は。

被疑者が「判事さん」と呼びかけるパターンが確立。自己顕示欲ゆえに犯人は自滅に至る。連作はこのあたりで形式の枠に填まり、少しだれてくる。

■8. フィリップ

「きみの感想を聞かせてくれよ」と司法警察局のリュカ警視 commissaire がフロジェを被害者の自宅に案内しながらいう。トリノ育ちの被疑者フィリップはパリへ来て新しい仕事を見つけていたが、彼の面倒を見ていたフォレスティエという男が突然アトロピン中毒で亡くなった。フォレスティエは日頃から強心剤ジギタリンを服用していたのだが、被疑者が丸薬に細工したのか? 戸棚の薬瓶を確認したフロジェは中庭に控えていた刑事にいう。「逮捕してください!」

後にメグレの相棒となるリュカが、メグレと同じ「警視」の肩書きで登場。実はペンネーム時代にリュカは刑事 inspecteur ないし警視 commissaire としていくつかの作品に姿を見せていた。各キャラクターが少しずつ後のメグレものへと統合されてゆく過程がうかがえる。

■9. ニコラス

ロシア人の被疑者ニコラスは、ある男と知り合って彼のパリ観光につき合っていた。財布はニコラスが預かり、支払いを任されていたという。夜にキャバレー《ピクラッツ》で事件は発生した。個室でガラスの割れる音がして、ボーイが駆けつけると男が頭から血を流し、ニコラスが財布を取ったと訴えたのだ。現場から財布は消えていた。ニコラスは男を殴ったことは認めたが、金は盗んでいないと主張する。

かつての邦訳『猶太人ジリウク』で未収録だった一編。これが省かれた理由が何となくわかる。マンネリ化しつつあったこれまでのパターンを覆す異色の一編なのだ! 連作全体の妙味がこれでぐっと増している。この一編を含んだ完訳で読む人が今後増えれば、本連作の評価は日本でも上がってゆく気がする。

■10. チンメルマン夫婦

被疑者は売れない曲芸師夫妻。旅のサーカス一座になんとか職を得て、姪と三人で曲芸自転車の演し物をやっている。旅先のホテルでサーカス団員の男が姿を消し、近くの川でトランク詰めの死体として発見された。また、姪の消息がわからなくなっている。盗癖のあった夫妻が犯人だろうか? しかし動機もなく、トランクはふつうの人が抱えるにはかなり重い。フロジェは最後に意外な質問を放つ。「あなたは(ホテルの)窓辺でどのくらい待っていましたか?」

作品そのものの趣向はパズルっぽい感じに退行しているのだが、ラストの突き放すようなシムノンの書きぶりが胸に刺さる残酷な一編。当時は鮮烈な新世代作家が登場したと受け止められたことだろう。

■11. トルコ貴族

被疑者は宝石をじゃらじゃらとつけた白髪のトルコ貴族エネスコ。彼は街の娼婦をホテルに連れ込んでいたが、その女のひとりが行方不明になっている。死体もないのに私を告発するのか? と彼は鼻息が荒いが、フロジェは逮捕状を差し出す。ただし容疑は娼婦殺しではない……。

連作のパターンに縛られて、小説としての生彩がなくなってゆく。

■12. オットー・ミュラー

フロジェはドイツ警察の資料を見ながら、ドイツ人被疑者ミュラーと対面する。被疑者は金持ちになろうとあがき続ける人生を送ってきた。彼は地元の同級生だった歯科医から金を工面しようとしており、その歯科医は撲殺され、金庫が盗まれていた。フロジェの意外な質問。「あなたのネクタイは誰が縫ってくれたのですか?」

個室でのフロジェと被疑者のやりとりで話は進行する。パズル小説の体裁に戻ってきたわけだが、筆力は向上しているのに小説としての読み応えが失われてきたのがとても残念な印象を与える一編。次の最終回ではいいところを見せてくれよ、と祈りたくなる。書籍版の添付写真がここへ来て『13の秘密』っぽく犯罪実録風味を掻き立てる。

■13. バス

ニューヨーク市警から欧州中に送られた文書には、バスという通称の黒人男性がバーで口論の末、バーテンダーを射殺して逃げたことが記されていた。その後の文書には、彼が不法乗船でアメリカから脱出し、さらに人を殺しながらアフリカ経由でフランスに渡ったことが示唆されていた。そしてバスはパリ市内で銃撃戦を繰り広げ、列車で逃走する直前のところで捕まったのである。だが彼は知識障碍者なのか口を利かない。「いつまでこんな芝居を続けるつもりなんだ」警察官は怒って彼を殴打する。だがフロジェは個室(キャビネ)で彼と対面し、沈黙のなかに痛ましい感情を見て取る。彼の足のサイズと靴を確認し、いま目の前にいる男が抱えてきた真実を見抜く。

この最終話でフロジェはそれまでほとんど黒子状態だった書き手の「ぼく」と対話し、事件の真相を打ち明ける。フロジェが途中で「!」マークつきで話し出すのがとても印象的だ。初めてフロジェはおのれの感情を見せるのである。彼の姿は初期メグレと重なり合う。苛立ちや怒りを全身で発し、台詞のみならず地の文でさえ「!」を連打していた、あのメグレである。

つまりこの最終話で本連作は、後のメグレ警視シリーズの雰囲気へと連結されるのだ。本作「バス」は連作全体のなかでもとりわけ哀切な真相を秘めたもので、被疑者の運命は痛ましく、それに対するフロジェの最終判断も奥深いものとなっている。後のメグレが見せる判断に近いことをフロジェもおこなう。シムノンが13シリーズで育んできた筆力の確かさが、この最終話に現れている。

■「マリー橋の夜」1933

霧の深い午前3時、ふたりの自転車乗りがサン=ルイ島のアンジェー通りを進んでいると、イヴニングドレス姿の女性が走ってきて叫んだ。「早く! 私はたったいま、人を殺してしまいました!」

驚いて街路樹の下を探ると、男の手袋が片方落ちている。死体はない。夜明け前であるため警察署は狂女のように要領を得ないその女を長椅子で待たせた。だが朝になって女が警視のもとに出頭すると、エルセン夫人と名乗るその女は一転して「自分は誰も殺していない」という。昨夜は夫や若い映画監督のカヴァリニらとともに夕食を楽しみ、《ピクラッツ》から車に乗り、マリー橋のところで降りたのだという。

警視はエルセン夫人を河岸へと連れ出し、夫の死体が川で見つかったことを示す。心臓をナイフで刺されており、もう片方の手袋が見つかった。

被疑者はフロジェ判事に委ねられる。数学教授のようにモノトーンの口調で話すのがフロジェの特徴だ。エルセン夫人はいま個室(キャビネ)で判事の前におり、廊下の長椅子にはカヴァリニや夫人の使用人、《ピクラッツ》の一団、浮浪者らが待機している。カヴァリニは夫人の愛人だとわかったが、午前3時には自宅に戻っていたという。フロジェはカヴァリニも個室に招き入れて語り出す。ナイフの指紋、足跡、そしてカヴァリニの爪に残っていた被害者の毛髪。

「嘘だ!」とついにカヴァリニは叫ぶ。それを受けたフロジェの返答は意外なものだった。「そうとも、嘘だ! だが可能性がある!」そしてフロジェは無関係に思える浮浪者を部屋に呼び寄せ、事件の真相を暴く。ふたりは有罪なのか。

冒頭のシチュエーションは後に書かれるメグレ前史『不安の家』によく似ている。まったく、油断も隙もあったものじゃないな!

まず捜査の状況が描かれ、後半でフロジェ判事が登場する唯一のパターン。フロジェが被疑者にカマをかけるのも珍しいが、物語としてはわりと面白い。自分から「人を殺した」と騒いでおきながら後になって「知らない」と主張するという、ちょっと変わったタイプの、しかしいかにも初期のシムノン好みと思える謎かけである。連作の定型から外れるので《探偵》紙では見送られたのだろうが、前作『13の謎』との違いを模索する過程の貴重な作例といえる。

フロジェという名の人物はこの他にもペンネーム作品『L’homme qui tremble』[震える男](1930)に登場し、ソンセット刑事と共演を果たしているらしい。キャラクターとしては別人物のようだが、徐々に後のメグレへと繋がるキャラクターがかたちを成し、互いに交差しつつ準備を整えている様子が窺える。

後のメグレシリーズではコメリオという判事がフロジェの立ち位置になる。それによってフロジェは役目がなくなるわけだが、判事を主役とするドラマを模索し、磨いたという点で、本連作『13の被告』はシムノンのキャリアのなかでも意味があるものだったと思う。若いころシムノンはドストエフスキーを読んでいたので、『罪と罰』の影響もあったかもしれない。

本作からは成長しつつあった当時のシムノンの、いわば作家的野心が窺える。『13の秘密』は類型的な安楽椅子探偵のキャラクターを借りた、純粋なパズル小説だった。『13の謎』の主人公もフォーミュラに則った探偵冒険家だったが、彼をフランス各地へと出向かせることで特徴を出し、シムノンは自分なりのスタイルをつくり始めた。本連作『13の被告』は判事が個室で被疑者と対面するという地味なシチュエーションで自らを縛りながらも、国際都市パリに集う多様な人々の運命を描き出そうとしたわけだ。登場する被疑者は一度も国籍や出自が重ならない。シムノンがかなり高度な趣向を目指していたことが読み取れる。

ただ、『13の秘密』でシムノンを牽引してくれたはずの紙面の特殊性が、今度はマイナスに働き始める。余計な仕掛けがかえってシムノンの筆を引っ張る。途中でパズル小説の体裁に戻ろうとするが、成長したシムノンの筆は無意識のうちにそれに反発する。それでも、ときに見事な作品が現れる。このあたりの見えない駆け引きがヴィヴィッドに伝わる面白い連作だ。単純なパズルとしてなら『13の秘密』が楽しいだろうが、小説としての妙味、読み応え、奥深さでいえば、『13の謎』『13の被告』と後の連作の方が勝っているように思える。

[4][5]は良作で、アクセントとなる[9]を経て[10]の残酷さも捨てがたく、最終話の[13]で小説として充分に読み応えのある締めを見せる。かつてエラリー・クイーンは、個々に取り出されたエピソードを短編ミステリーとして読み、評価した。もちろんその読み方はミステリーファンとしてまったく正当なものだが、13シリーズ全編を順に読んでゆくと、また違う観点からの感想や評価が自然と生まれる。3つの連作のうちどれが好みか、という評価もそれぞれの読者のなかで変わるのではないか。

そうした新しい楽しみ方のきっかけを、今回提示できたなら幸いだ。

【註1】

研究同人誌《QUEENDOM》66号(22巻3号、2002/10)所収の「〈クイーンの定員〉再検討・第五回 No.85 ジョルジュ・シムノン『13の罪人』」より、浜田知明さんの「紹介と書誌:『13の罪人』」、飯城勇三さんの「紹介:「13の罪人」とEQMM」「エッセイ:「13の罪人」の謎」を参考にさせていただきました。

【ジョルジュ・シムノン情報】

▼2017年4月、株式会社ブロードウェイから『珠玉のフランス映画名作選』DVD-BOX3が発売され、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の映画『モンパルナスの夜』(1933)が収録された。もっとも有名なメグレ映画だが、おそらく世界初の映像ソフト化なので(フランスでさえソフト化されていない)、世界中のメグレファンは必見。原作は『男の首』。

http://net-broadway.com/wp/2017/02/24/珠玉のフランス映画名作選-dvd-box-3/

▼英ITV製作、ローワン・アトキンソン主演のメグレ警視TVドラマ第3弾『メグレと深夜の十字路』が、2017年4月16日(イースターの日)午後8時に本国で放送された。これは……かなりの問題作。シムノンの原作とはぜんぜん違う。

▼4月8-9日ならびに15日、日本のCSテレビチャンネル「AXNミステリー」で、マイケル・ガンボン版TVドラマ『メグレ警部』全12話とローワン・アトキンソン版『メグレ警視』2話(『メグレ罠を張る』『メグレと殺人者たち』)が放送された。ガンボン版が二ヵ国語で、つまりかつてのNHK-BS2放送時(1993)の日本語吹替版も含めて放送されたのは快挙。メグレ役は瑳川哲朗。以前に吹替版制作会社に問い合わせたときマスターテープは残っていないと伺っていたので、まさに「AXNミステリー、グッジョブ!」。アトキンソン版は、1話目の字幕でQuai des Orfèvresが“パリ警視庁”とか“署”になっていたのは惜しい。本連載では「紛らわしいので“オルフェーヴル河岸”を“パリ警視庁”と訳すな」キャンペーンを展開中なのであった。しかし2話目で Police Judiciaire が“司法警察局”となっていたのはよかった。これは英語のドラマだが、パリ警察機構特有の表現はちゃんとフランス語の単語でしゃべって雰囲気を出しているのがポイント。ロケ地は(パリであるかのように撮影した)ブダペスト、時代背景はメグレシリーズがいちばん輝いていた1950年代に設定されている。

http://www.mystery.co.jp/programs/maigret_keibu/episode-guide

http://www.mystery.co.jp/programs/maigret_rowan/episode-guide

▼「AXNミステリー」からは6月にジャン・ギャバン主演映画『メグレ赤い灯を見る』の放送も予告されている。日本ではVHS発売のみの映画だったので、やはり貴重な視聴機会となる。原作は『メグレと生死不明の男』。同じく6月には「メグレ警視(フランス・ドラマ版)リマスターHD版」が「日本初放送予定」とのこと。ジャン・リシャール版かブリュノ・クレメール版か、本稿執筆時点では不明だが、もしジャン・リシャール版なら大快挙。ブリュノ・クレメール版も全54話のうち後ろの12話分は本邦でDVDソフト化されていないので、放送されるなら貴重な機会。

▼「シンプルの正体 ディック・ブルーナのデザイン展」東京・松屋銀座(2017/4/19-5/8)他で開催。シムノンを含むブラックベア叢書のデザインも紹介とのこと。

▼体調不良のため「ジョルジュ・シムノン情報」はしばらくお休みします。本文はストック原稿が今後も掲載されますので引き続きお楽しみください。もし連載のご感想をいただけましたらそれだけで励みになり嬉しいです。それではどうぞ皆様、素敵な読書生活を!

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■最新刊■

■瀬名秀明氏推薦!■