みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

ネットをぶらぶら散歩していて、こんなページを見つけました。タイトルは「あなたの心をギリシャに運ぶ18冊」。

|

ギリシャの風物詩が楽しめる英語・英訳本の小説や詩集の紹介です。和訳もされているニコス・カザンザキス『その男ゾルバ』、ジョン・ファウルズ『魔術師』、ヴィクトリア・ヒスロップ『封印の島』、ルイ・ド・ベルニエール『コレリ大尉のマンドリン』などがあがっています。ところがその隣にヤニス・マリス『危険な夏』の英訳本が並んでいてちょっと意外でした。マリスのミステリ作品はギリシャ国内では大流行しましたが外国語に翻訳されず、ヨーロッパでの知名度は低いと思っていましたので。

近年になって、後輩作家たちが再評価し宣伝するとともに、外国の読者も増えてきたということでしょう。

|

アマゾンで検索してみると、マリス作品は2010年以降に10点近くの翻訳が出ていました。一番多いのはやはりデビュー作『コロナキの犯罪』(1953年)。アテネの瀟洒な一角で起きた殺人事件をめぐって怪しい容疑者が次々と登場し、後に名探偵の代名詞となるベカス警部初登場です。他にフランス語、スペイン語、イタリア語訳もあります。

|

有名な観光地のセッティングだからでしょうか、『ミコノス島の犯罪』も人気があるようで、英訳やフランス語訳が出ています。

|

さらに隠れた傑作『十三番目の乗客』のイタリア語訳まであるのがうれしい。連続殺人犯がギリシャ中を徘徊しながら動機が分からないという、ゾクゾクしっぱなしのスリラーです。《隠れた》というのは、1960年代に新聞連載されたまま埋もれていたからなのですが、《リアリズムの極北》アポストリディスが発掘し2012年に出版しました。

珍しいところでは、(ソ連東欧が揺れていた)1989年出版のロシア語版『現代ギリシャの探偵』というのもありました。500ページを越える分厚い本に四長編が収録されているようです。マリス作は初期の密室もの『楽屋の犯罪』と退職したベカスが活躍する『私的な事件』。ついでながら、サマラキス『きず』も入っています。

|

◆ 最後の第二世代作家ポリトプル

マリスは1950年代に登場し70年代終わりまで執筆し続けたギリシャ・ミステリの《第一世代》ですが、これに続く1980年から90年代はいわば《第二世代》で、フィリプ、ダネリ、アポストリディス、マルカリスなどがミステリを書き始め、2000年以降の怒涛のミステリ出版につながっていきます。この《第二世代》の最後の年に登場した女性作家が二人います。一人は霧の湖畔の犯罪を叙情豊かに描いたフリサ・スピロプルで、エッセイ第21回でご紹介しておきました。

もう一人が、今回のマルレナ・ポリトプルです。それまで普通小説を発表していましたが、1999年の『マリオス氏の遅すぎた後悔』でミステリ界に参入しました。

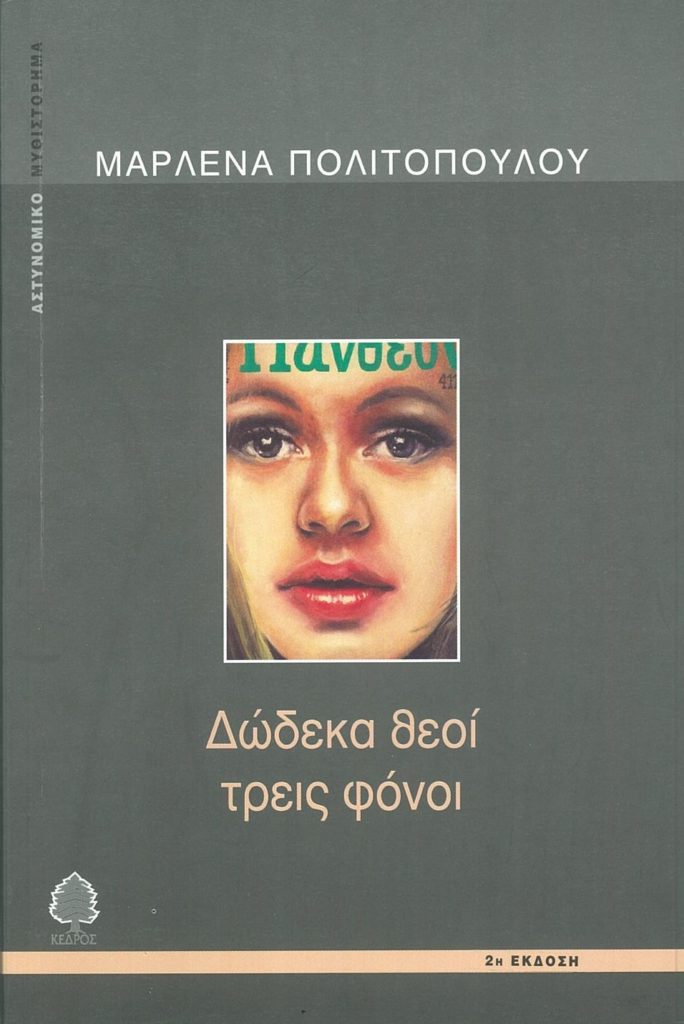

第二長編に当たる『十二の神、三つの殺人』(2005年)をまず読んでみました。第二作からになってしまったのは、デビュー作が絶版だったこともありますが(現在は再版が出ています)、ひとつには題名に引かれたからです。オリュンポス十二神が見立てられているのでしょうか。

マルレナ・ポリトプル『十二の神、三つの殺人』 マルレナ・ポリトプル『十二の神、三つの殺人』ケドロス社、2005。 |

アテネから西方へ80キロほど行ったペロポネソス半島の付け根にルトラキの町があります。19世紀後半に切り拓かれた運河によってエーゲ海とつながったコリントス湾に面し、避暑客が多く訪れる風光明媚な町です。

ルトラキにはスパがいくつかあるのですが(ついでながら「ルトラキ」の語源は「浴場」)その一軒で全身美容中だったマギアが枕で窒息死させられます。部屋の流し台にはなぜか水がためられたままでした。マギアはロンドン・パリ留学の経験を持つ売り出し中の女性ジャーナリストですが、この一帯の建物の多くを手掛けた有名建築士ギョニスと実は不倫関係にありました。ただし、この男はひと月前心臓マヒで亡くなっています。関係を知った男の妻がマギアに復讐したのでしょうか? マギア殺害事件と並行して、建築士の死も再捜査されることになり、妻マーロをはじめとする彼の家庭にも捜査の手が入ります。

探偵役を務めるのは画家パヴロスとヤジョグル犯罪研究課主任。二人はデビュー作から登場しているようです。

パヴロスは本業は画家・建築士で(フィリップ・トレントの子孫でしょうか)、一時期警察の専属画家もやっていました。性格は几帳面、他人の観察をするのが好き。同僚の評では「ギリシャ人で唯一正確な人間。スコットランドヤードで働いた方がいい」。

対照的にヤジョグルは朴訥で昔気質の警官です。父親は街角のキオスク(第二次大戦のアルバニア戦役で受けた障害の補償)で生活を立てており、ヤジョグルも幼時から貧困で苦労したようです。苦しい暮らしを思い出させるアンティークな家具は嫌いらしい。

芸術家肌のパヴロスに庶民派のヤジョグル、となかなかいいバランスをとっています。

この二人に、途中から女性心理分析官イローが加わります。エギナ島の貧しい家の出身で、政治学を研究したかったけれども金もコネもなく、第二専攻の心理学で警察に入ってきました。ロシア語とアラビア語を話す才媛です。

その後の作品でもこのトリオが常連キャラになっていきます。

捜査が進み、様々な謎が提示されます。マギアが残した手帳には不可解な数字と「髪を染めている」なる謎のことば。さらに関係者のロシア人女性が行方不明に。どうも彼女は妊娠していたらしい。おまけにスパの以前の従業員までが撲殺されてしまいます。三人の生死はいったいどうつながっていくのか……

作品ではルトラキの風景が印象的に語られます。山羊の囲い地や鶏舎のそばをリムジンが走っているというふうに、のどかな田舎とシャレた保養地が奇妙に同居しています。戦前は高級観光地で(特にエジプト在住の富裕なギリシャ人のお気に入り)、六十年代までは中流のギリシャ人も保養に訪れていましたが、現在は様変わりし移民が多く居住しているようです。特に多いのがアルバニア人で、他にはロシア人やポーランド、セルビア、ウクライナなどの東欧人、それにアフリカ系黒人も住んでいるとか。

高級リゾート地らしくカジノもあります。そうすると当然のように、分け前にありつこうとロシア・マフィアも登場してきます。亡くなったギョニスはここで大金を失ったらしいのですが、事件に関係あるのか?(あるでしょうね)。

また、ルトラキより少し西へ行ったペラホラ半島突端にはイレオ神殿(ヘーラー神殿)跡があります。探偵トリオはこの幽寂な聖域で事件を検討します。(ガイドブックにもほとんど載らないような遺跡で私は初めて知りました)。

-300x200.jpg) |

書名の「十二」というのは、建築士ギョニスが死んだとき、その場に居合わせた人々を指しているようですが、誰がアテネで誰がアポロンで、というようなことは語られません。実はなにか《見立て》があるのかと思って考えてみたのですが、わかりませんでした。確かに十二人いますが、男性は三人だけだし、その場を仕切るゼウスみたいな家長もいないし。ギリシャ人作家は《見立て》ものにはあまり興味がないのかな?

謎解きだけではなく、不法移民やリゾート地に食い込むマフィアなどのサイドストーリーがにぎやかにはめ込まれており、現代のギリシャ社会を垣間見させてくれます。ただし、作家の狙いの中心は(いつの時代も変わらない)人間の愛憎の闇をえぐり出すことにあるようです。その点で、ギリシャ神話とのあからさまな《見立て》はしていないけれど、神話でよく出てくる近親婚、不倫、子殺しといったモチーフが現代のドロドロの愛憎劇事件の背後に流れている印象を受けます。

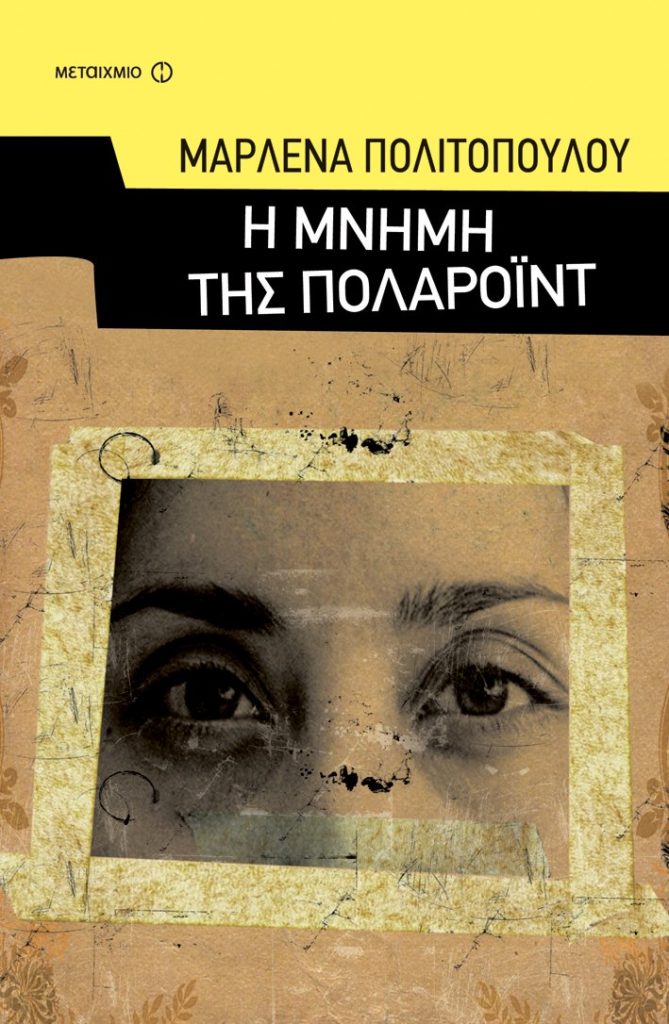

ポリトプルは1950年アテネ生まれ。アテネ大学で政治学を学び、新聞に文芸記事や映画評論を寄稿してきました。1992年初めて中編『蜥蜴の響き』を発表して以来、『寄り添う恋人たち』(1997年)、『罪の家』(2002年)、『夏の追伸』(2003年)などの普通小説を出しています。ミステリ長編としては『マリオス氏の遅すぎた後悔』、『十二の神、三つの殺人』の後は『ポラロイドの記憶』(2009年)、『列車のペネロペ』(2015)と続きます。いずれも、パヴロス&ヤジョグル&イローの主役トリオが活躍しているようです。特に『ポラロイドの記憶』は50年以上の時をさかのぼり1940年代後半内戦期の犯罪の謎を解くストーリーだそうで、これはぜひ読んでみたいと思います。

マルレナ・ポリトプル『ポラロイドの記憶』 マルレナ・ポリトプル『ポラロイドの記憶』メテフミオ社、2009。 |

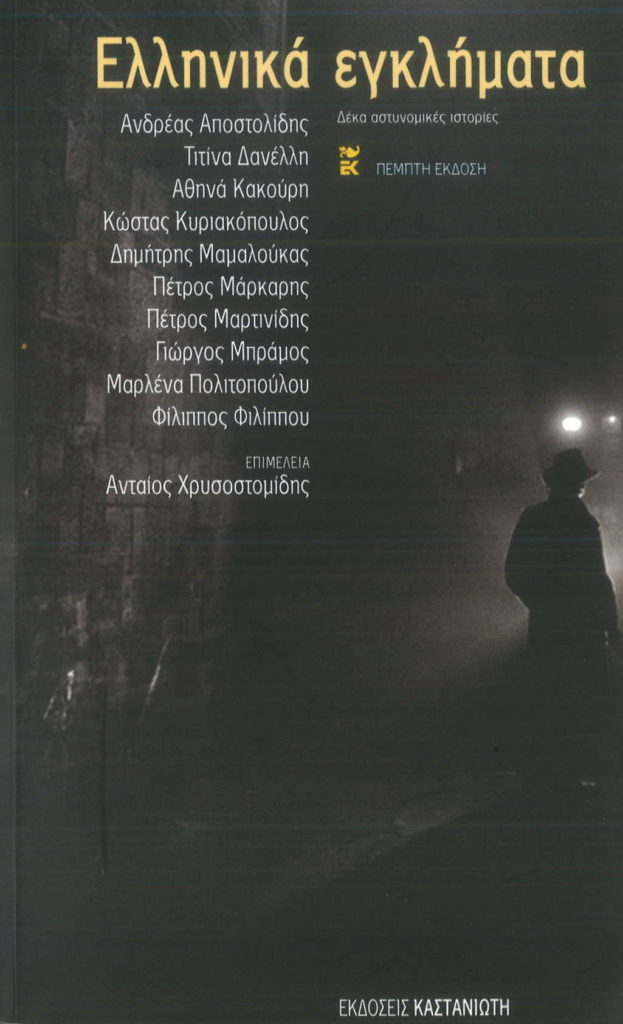

短篇はたくさんはないようですが、『ギリシャの犯罪』シリーズに二作書いています。「白い薔薇」(2007年)は高速道路で起きた交通事故。助手席の男性が亡くなり、友人の運転手は軽傷で助かりますが、実は七年前によく似た状況でそれぞれの子供を失くしており、今回は白い薔薇を現場に手向けに行く途中でした。日常的な事故の奥に隠された人間の憎悪が暴かれます。エーゲ海のナクソス島で夏期休暇中のパヴロスたちと学生たちが事故について仮説を検討していくという設定で、ちょっとエラリー・クイーンの犯罪学講義みたいです。

「死への願い」(2019年)もやはり交通事故がテーマですが、こちらにはギリシャ経済危機七年目の暗い影が色濃く出ています。登場人物の誰もが国家的規模の危機に苦しみ苛立っていますが、最後にはヤジョグルが前向きに希望を語ります。

一方、『最後の旅』(2009年)所収の「赤いユリア」はこれら二作とはガラリと変わって、どこともしれぬ南方の島で倦怠感にどっぷりはまって暮らす人物たちに、望み通りの死がおとずれる話。けだるい雰囲気に溢れた幻想的な作品です。

ペトロス・マルカリス他『ギリシャの犯罪』 ペトロス・マルカリス他『ギリシャの犯罪』カスタニオティス社,2007 【「白い薔薇」所収。書名が『1』となってないのはまず単発で出したからでしょう。現在まで5巻が出ています。】 |

アンドレアス・アポストリディス他『ギリシャの犯罪5』 アンドレアス・アポストリディス他『ギリシャの犯罪5』カスタニオティス社,2019。 【「死への願い」所収。次節のムズラキス「冷蔵庫」も。】 |

アンドレアス・アポストリディス他『最後の旅』 アンドレアス・アポストリディス他『最後の旅』メテフミオ社2009。 【「赤いユリア」所収。】 |

◆ コスタス・ムズラキス『蠍の中の蛇ども』

もう一人生きのいい若手をご紹介しましょう。こちらは2010年長編ミステリ『蠍の中の蛇ども』でデビューしたコスタス・ムズラキスです。

コスタス・ムズラキス『蠍の中の蛇ども』 コスタス・ムズラキス『蠍の中の蛇ども』カスタニオティス社2009。 【「サソリ」が単数なので、ヘビたちが呑み込まれて胃の中にいるのかと最初思ってしまった。】 |

いきなりアテネで五人組が銀行強盗の準備をしている場面から始まります。

ロビンフッドを気取るリーダー、路上でネオナチに襲われていたところを助けられたアルバニア人、宅配バイトで道を知り尽くしたロマ人女性などの個性派メンバーが特技を活かして首尾よく大金を奪い去ります。

ところが、次の章で舞台は一転して北部ピンドス山脈の鬱蒼とした森の中へ。深い樹々と茂みの中を軽やかに駆けまわる、『緑の館』みたいな娘が登場。その名もリーマではなくて、リア。六年間大自然の中で暮らしています。妖精譚か思っていると、まるで悪辣を顔に張り付けたようなこわもて二人組が登場。リアを暴行しようとするものの、なんと逆に射殺されてしまいます。この娘はいったい何者なんだろと読者の驚きがおさまらないまま、場面は変わってまたまたアテネへ。

バーテンダーのマルコスはなにやら暗い過去があって自暴自棄になっています。破壊衝動が強くあぶなっかしいのですが、結局彼が主役なのでしょうか。気が進まないながら友人の結婚式ためにシーヴァ(オイディプス王の悲劇の舞台だった古代のテーバイ)へ出かけます。そこで(タイトルにある)バー《蠍》で働くロシア人ホステスと知り合います。《蠍》のオーナーたちは地元の悪徳警官とつるんで、金に困った外国人女性たちを虐待搾取しているようです。こうして、(当然のように)マルコスは彼女を助けて《蠍》に巣食うマムシどもと対決することになります。

それより前にマルコスは森の娘リアとも出会っており、彼女の不思議な過去を聞かされます。さらに冒頭の五人組強盗もマルコス&リアに絡んできます。

最後のクライマックスでは、マルコスの(あるいは作者の)日常の鬱憤を晴らすかのような、壮絶なアクションシーンが続きます。気がつくとほとんどの人物が命を落としているというハードさ。かつてオイディプス王が知らずして父王を殺害し、二人の息子も玉座を巡って血を流した呪われたテーバイ。現在のシーヴァは人口2万人ほどののどかな町のはずなのですが……小説ではとんでもないことになっています。

なかなかシビれる会話が出てきて、

――誰だって死者を背中に負っている。

――背負ってるのは自分がそう望んでるからよ。

あるいは主人公たちが《蠍》へ突入する直前に、

――死者は痛みを感じないわ。復讐を望んでなんかいない。

――生者が望んでるんだ。

……ハードボイルドです。

作者ムズラキスは1974年アテネに生まれ、ギリシャ中部のマグニシア県で育ちました。アテネ技術教育研究所で古代遺物の保管学を学んでいます。専門に関わる職業以外にも電気技師、室内デザイナー、倉庫係、バーテンダー、宅配員、路上のギター弾き(!)もやっているという、(乱歩みたいな)多彩な経歴の人です。

デビュー作『蠍の中の蛇ども』の後は第二長編『悪しき紙』(2016年)を発表しています。短編としては、「鉄筋コンクリート」(2011年)、「冷蔵庫」(2019年『ギリシャの犯罪5』)、「赤きオオカミ」(2018年)があります。「鉄筋コンクリート」では、友人が勤め先の悪徳大企業をゆすろうとして逆に殺されてしまい、巻き込まれた主人公が特殊部隊相手に大アクションを繰り広げます。ストーリーのメリハリが効いていて、戦いの前夜主人公が島の木陰で過ごす静謐な一夜が魅力的です(この動と静の対比が作家の持ち味のひとつ)。「冷蔵庫」や「赤きオオカミ」でも山や渓谷が舞台になって(作家が育った環境なのでしょう)、軍政期の拷問や自然を破壊する巨悪への復讐が語られます

ペトロス・マルティニディス他『ギリシャの犯罪4』 ペトロス・マルティニディス他『ギリシャの犯罪4』カスタニオティス社2011。 【「鉄筋コンクリート」所収。】 |

グリゴリス・アザリアディス他『暗闇の事件』 グリゴリス・アザリアディス他『暗闇の事件』キファンダ社2018。 【「赤きオオカミ」所収。】 |

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(17)――エリック・アンブラーのギリシャ人――

『あるスパイへの墓碑銘』(1938年)を手に取ったのは高校生の頃。おもしろ過ぎて二日くらいで読んでしまいました。

舞台は軍港をひかえる南仏ツーロン。気づかぬうちに主人公青年のカメラには基地を写したフィルムが入っておりスパイ容疑をかけられます。本物のスパイはいったい誰なのか? ホテルの客もスタッフもそれぞれの事情から怪しい素振りを見せ、クリスティーやクロフツの犯人捜しみたいなサスペンスに満ちています。

それほど惹かれた理由はもう一つあって、よく言われる《巻き込まれ型》スパイ・スリラーであること(最近読み返してみたのですが、その感じを強くしました)。ごく普通の語学教師の青年が、ある誤解から国家的陰謀にからみ取られていきます。ハンガリー系ですが国の事情から国籍を持てず、非常に弱い立場にあります。職業がら語学的才能はあるけれど、むしろそのせいで調略戦に利用されてしまうのです。

ただし作家の筆が冴えているのは、同情すべき不幸な一般人という位置づけに終始するのではなく、スパイの役を負わされて妙に張り切る主役が、妄想を膨らませドジを繰り返してはプロの捜査官に詰られて落ち込む姿です。派手なクライマックスでも別段活躍するわけでもなく、警官のお情けで立ち会わせてもらうだけ。その分、読者にはひじょうに身近に感じられ、最後までお話につきあおうという気にさせてくれます。

同じ年に出た『裏切りへの道』ではイタリアが舞台。不況でリストラされた英国人技師がなんとかミラノ支店の口を見つけますが、怪しげな人物たちが次々に接近し、妙な依頼を持ち掛けてきます。信頼できるのは誰なのか? 尾行しているのは何者? 第二次大戦直前でドイツとイタリアが腹の探り合いをしています。追われる主人公は厳重な警戒網を潜り抜け、猛暑の平原やら雪の山中やらをユーゴスラビアへ逃れようとするのですが……

少しずつギリシャに近づいてきました。

翌1939年発表の『ディミトリオスの棺』はトルコで幕を開けます。ギリシャを飛び越えてしまいましたが、なんといってもギリシャ人名を冠したタイトルなのですから期待大です。

主人公はここでもプロの諜報員ではありません。経済学者なのに、小説がたまたま売れたため作家に転身したラティマーです。アテネ周辺で一年過ごした後、ネタ探しにイスタンブールを訪ね、ケマル・パシャ腹心の秘密警察長官ハキ大佐と知り合います。このハキ大佐がなかなか忘れがたいキャラです。英米ミステリ好きで自分も作品を書いているらしく、腹案をもったいぶってラティマーに語るのですが、トホホという感じの内容。ラティマーは受け答えに困ってます。 ただし、ひとたび仕事になるとカミソリのような鋭さを見せます。

メインストーリーの発端はボスポラス海峡に浮かんだ刺殺死体。興味をひかれたラティマーがディミトリオスなるこの人物の謎多き生涯を掘り起こしておきます。主役が自分から調査に飛び込んでいくので、《巻き込まれ度》は前作の半分くらいでしょうか。

ディミトリオス・マクロプロスはギリシャ中部の町ラリサの生まれ(待望のギリシャ人、アンブラー作品に登場です)。スミルナで金貸しを殺害した後、1922年の《大破局》で難民に紛れてギリシャへ逃れてきます。その際退却しながら村人を虐殺するギリシャ軍やスミルナを占領した後ギリシャ人・アルメニア人地区を殲滅させるトルコ軍など陰惨な情景も素描されます。

ラティマーは自らスミルナやピレアスに足を運び、さらにはソフィア、ベオグラード、ジュネーヴ、パリと流れて行ったディミトリオスの足跡をたどります。

アテネの友人シアントスの情報では、ディミトリオスはテサロニキ(19世末はいまだオスマン帝国領)出身だとごまかして上陸、ピレアスの難民収容所に入ったのち、再び強盗殺人をおかしブルガリアへ逃亡したもよう。

続いてソフィアでは亡命共産主義者のジャーナリストマラカキスがラティマーに手を貸します。ギリシャ国内ではメタクサス独裁政権のこの時期はもちろん、1974年まで共産党は非合法でした。

こうして、ヨーロッパをまたにかけて要人暗殺やスパイ行為から密輸団組織まで大がかりな悪事をあれこれと画策してきた国際的ブローカーの後ろ暗い姿が浮かび上がってきます。

作品の最後で、危険な冒険に懲りたラティマーは次回作にはもっとユーモアを入れ、動機は金にして、夏のイギリスの田舎を舞台にした作品を描こうと考えています(コージーミステリということですね)。

エリック・アンブラー『ディミトリオスの仮面』ギリシャ語訳 エリック・アンブラー『ディミトリオスの仮面』ギリシャ語訳アグラ社、2001。 【翻訳タイトルは米国版から採られています】 |

1940年に出版された『恐怖への旅』はまさに第二次大戦リアルタイムの作品です。

前年の秋すでに大戦が勃発していますが、兵器会社の技師グレアムは仕事は当然景気よく、妻と幸せな暮らしを送っています。ところが軍艦武装の打ち合わせというきな臭い仕事でイスタンブールに出張を命ぜられ、当然のように陰謀に巻き込まれていきます。本人はさっさと帰国したいのですが、夜の街で何者かに目をつけられホテルで襲撃をうけます。枢軸国側にとって英国人技師は邪魔な存在のようです。

ここで秘密警察ハキ大佐が再登場(!)。予定通り帰路にオリエント急行を使おうものなら(007じゃあるまいし)ベオグラードより手前で消されちまうよと脅され、ジェノヴァ行の貨物船にもぐり込みます。客船ではないので乗客は九人だけ。その一人ドイツ人考古学者は古代ギリシャを賛美する一方で、現代のギリシャがヴェニゼロス(第一次大戦前後のカリスマ首相)やメタクサス(この当時独裁制を敷いていたギリシャ首相)の国だと思うとぞっとする、なんてことを言ってます(ギリシャの古代と現代を全く別物だとみるステレオタイプのドイツ人)。船は陽に照らされ金色の一線のように見えるマクロニシ島のそばを抜けて、途中のピレアスに寄港。

グレアムはギリシャ語が少々話せるトルコ人乗客に連れられアテネ観光です。シシオ(テセウス神殿)、アクロポリス、ディオニュソス劇場、ハドリアヌスの門、ゼウス神殿、王宮と定番コースを回り、最後にシンタグマ広場でコーヒーを飲んで半日観光は終了。おつかれさま。アンブラー作品では初めてのアテネ観光サービスでしょう。

船に戻ると新しくギリシャ人商人マヴロドプロス氏が乗船してきます。ところがその顔には見覚えが……

ストーリーは『あるスパイへの墓碑銘』とちょっと似たところがあって、九人の乗客という限られた範囲(こちらはホテルに代わって船内ですが)の中で主人公の命を狙う敵はどの人物なのかというサスペンスが中心。ほんぼし以外の人物もめちゃめちゃ怪しい。

最後はやっぱり大アクションです。ミステリは結末部に派手な銃撃戦を入れなくちゃという強迫観念が作者にはあるんでしょうか。読者は楽しめていいんですが、『ディミトリオスの棺』なんか、前半の追跡調査の部分で十分面白かったので、そこまで無理しなくてもなとも思いました。

内容のおもしろさ以外に、今の読者にとって感慨深いのは、まさに同時代を描いた作品だという点です。熱血フランス人の乗客は「連合軍が勝つと口で言うのは簡単だが、戦いはこれからするんですよ」と言います。その後、この年5月にはドイツ軍がフランスに侵攻し占領、9月にはロンドン大空襲が始まります。しかし、登場人物たちはもちろん、作家自身でさえまだ知らない未来のことです。

戦後になって、エリオット・リードなるペンネーム(別の人物との共作)を使った『恐怖へのはしけ』(1951年)が書かれます。

若き医師アンドルーは戦後三年間ギリシャ中部のラリサ(あのディミトリオスの故郷)で赤十字団の一員として治療に携わっていました(といっても、話に語られるだけ)。「ヒトラー戦争の後始末で、鉄のカーテンと接した国々で難民の治療をしていた」そうです。ギリシャは1949年に内戦が終わったばかりで、共産軍は北の国々へ逃亡し、自由主義陣営の防波堤という立ち位置でした。「鉄のカーテン」は同時に北の国境になります。

一大決心して帰国することになり、アンドルーはアテネの空港からロンドン行に搭乗。登場してあっという前にギリシャにはお別れ(短い……)。濃霧のためブリュッセルで一泊する羽目になりますが、ここでユーゴスラヴィア人のおしゃべりな小男クージッチ氏と知り合います。実は警官でナチスが略奪した美術品を追って世界をとびまわってるんですぜ、などと打ち明けられるのですが……翌日この男が姿を消し、アンドルーは何者かに後をつけられ、やっぱり何かの陰謀の渦中に入っていきます。

題名は「

ギリシャとの関係はちょっぴり話に出るだけでした。

映画「トプカピ」の原作『真昼の翳』(1964年)が出たのはさらに十年以上後になります。これも始まりはアテネの町。今までの堅気の人物たちとは違って小悪党シンプソンが主人公です。空港にたむろするタクシー運転手で、料金をごまかしたり、忘れ物を失敬したりして小遣い稼ぎをしています。グランド・ブルターニュに宿泊の金持ち客ハーパーのトラベラーズチェックを懐に入れようとしていたところを見つかって、逆に脅迫されてしまいます。これは自業自得でしょう。ところが、警察に届けない代わりに相手がもち出してきたのは、高級車をイスタンブールまで運転して届けるようにという奇妙な取引。当然密輸か何かが疑われるわけですが。アテネを出てシーヴァ(古代のテーバイ。『蠍の中の蛇ども』の舞台)、ラリサ(また出てきました。作家お気に入りの町?)、テサロニキと北上し、第二章でもう国境近くの検問所に着いています(はやいな)。役人が車を調べてみたところ発見したのはとんでもないもの。ハーパーは何を狙っているのか?

1964年のエドガー賞長編賞を獲ってるだけあって、イスタンブールの街並みでの追跡は楽しいし、なによりなかなか明かされない一味の狙いがサスペンスを盛り上げます。

あの懐かしのハキ大佐も(電話口の向こうだけですが)特別出演してます。

主役シンプソンはずっと年下のギリシャ人妻とアテネ暮らし、ギリシャ語はペラペラですが、残念ながらギリシャ国籍ではありません。父は英国軍人、母はエジプト人で、もともとイギリス育ちです。厳格でけっこう暗い高校生活の描写がちょっとモーム『人間の絆』みたいで面白いです。ただ、育ったこの環境がコスモポリタン的な視線の広さにつながるのではなく、どっちつかずのアイデンティティーへの劣等感を背負っているあたりは『あるスパイへの墓碑銘』のよう。最後の場面までパスポートにこだわり続けています。

もう一人、ハーパー一味にキプロス生まれのゲルヴェンという人物がいます。口が悪く粗暴な男ですが、鶏肉とピーマンのおいしいシチューを作る料理人。英国人シンプソンに向かってこんなことを言います。

「おれはもともとイギリス人が好きなのさ。おまえさんたちがキプロス島でおれたちに逆らってギリシャの味方をしたときだって、おれはイギリス人が好きだった」

つまり、キプロス人といってもトルコ系なのですが(トルコ系キプロス人は二割ほどのマイノリティー)、英国流の教育を受け英語ペラペラの親英派です。

キプロスは第一次大戦以降英国の統治下にありました。キリシャ系、トルコ系はそれぞれ本国への統一を望みますが、1950年代に武力闘争が激化。1960年にはとりあえず英国連邦内にとどまりながらもキプロス共和国として独立することになります。『真昼の翳』はその数年後に書かれた作品で、ここにも自分の帰属意識に揺れる人間がいます。その後トルコ軍が島に侵攻し北部を占領、完全な分裂が起こったのは1974年のことでした。

とはいえ、こういった現実社会の背景は『ディミトリオスの棺』ほど前面に出てくるわけではなく、(やっぱり)クライマックスの派手な冒険とアクションを楽しめばいい作品です。前年に発表されたジョン・ル・カレ『寒い国から帰ってきたスパイ』(1963年)の気の遠くなるようなプロ組織の謀略にくらべれば、シンプソンがハキ大佐と試みる密かな連絡手段など少年探偵団風で何とのどかなことか。

あいかわらず主人公はヒーローでもプロでもなく、やられた相手には想像の中でやり返して留飲を下げるというショボさで(のび太風)、読者にはごくごく身近に感じられます。『あるスパイの墓碑銘』以来、主人公の姿はある意味一貫していますね。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 現代英国ミステリの女王が1992年に発表した円熟期の力作。生殖機能を失った人類の滅亡が近づく三十年後の近未来(でももう来てしまいました。2022年の現実の世界は別の大問題を抱えていますが)。ある人物の最後の行為が読者に強烈なひっかき傷を残します。それまでの濃厚なキャラ描写はそのためだったか、と納得。 【主役の歴史学教授が住むのはオックスフォードのセント・ジョン街。ここには大学の中世現代言語学部の教室や図書館があって、現代ギリシャ語学文学の研究もおこなわれています。ちょっと個人的思い出があるので、懐かしく感じました。】 |