みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

六月のこの時期、台湾の街路では卒業のシンボル

ここ数回のエッセイでご案内してきた『ギリシャ・ミステリ傑作選』の方は、最終段階に来てけっこう手間取り、「あはれ今月もかく

同じ竹書房からは一足先に『ギリシャSF傑作選 ノヴァ・ヘラス』が出版されました。

ギリシャのミステリ界とSF界の間ではまだあまり《越境》が見られないようですが、『ノヴァ・ヘラス』の目次を眺めていて、ある作家の名に目を引かれました。ヨアナ・ブラゾプルです。最近彼女の《プレスパの竜》三部作の一作目『泥の谷』(2014年)を読んだばかりでしたので。実在する北ギリシャのクレスパ湖を舞台にした、幻想小説ともSFとも言いがたい不思議な作品です。代表作『ロトの妻は何を見たのか?』(2007年)をはじめ、幻想小説の作家として評価されているようです。

ヨアナ・ブラゾプル『泥の谷』 カスタニオティス社、2014。 【三部作《プレスパの竜》の一作目(592頁の力作!)。二作目『琥珀の荒野』がすでに出ています。】 |

そもそも私がこの作家に興味を持ったのは、最近出たミステリ・アンソロジー『ギリシャの犯罪6』(2022年)に作品を寄せていたからです。ミステリ作はその短編「メドゥーサの鏡像」が初めてらしいのですが、作風の拡大を考えているのかもしれません。

注目の作家として、またご紹介したいと思います。

ドロス・アンドニアディス他『ギリシャの犯罪6』 カスタニオティス社、2022。 【人気シリーズ最新作】 |

さて、今回のエッセイはギリシャをちょっと離れて、東欧と北欧を舞台にした(しかしギリシャ人作家による)リアリズム・タッチの二作品をご紹介します。ともに現実世界の闇を巧みに取り入れたスリラーです。

◆コスタス・カルフォプロス『カフェ・ルカーチ』

まずは、コスタス・カルフォプロスの 中編『カフェ・ルカーチ』(2008年)です。サブタイトルは「ブダペスト・ノワール」。題名やカバー絵の通り、ハンガリーが舞台となります。ハンガリーといえば、シューヴァル&ヴァールーのマルティン・ベックもの第二作『煙に消えた男』(1966年、東西冷戦さ中の作品)で、ベック警部が単身乗り込み、慣れないアクションを披露してましたね。

コスタス・カルフォプロス『カフェ・ルカーチ』 アグラ社、2008。 |

時は1980年代の末。東欧の共産主義国家が激しく揺れ動いています。

ギリシャ人新聞記者の《私》は国際記者会議に出席するため、ブダペストに派遣されます。内戦期のギリシャを逃れた難民の状況を調査するためハンガリーに滞在した経験を買われてです。町はずいぶんと様変わりし、かつての暗い雰囲気が薄らぎ始めています。以前通ったカフェ《ルカーチ・ツクラースダ》でヴィーナー・メランジュを味わっていると、六十代の上品な婦人が声をかけてきます。しかしこれが悪夢のような体験の始まりでした。

意気投合して彼女の家に招かれますが、書棚には重厚な装丁のドイツ語の本が並び、隣にはケストナー『エーミールと探偵たち』や『飛ぶ教室』、ビュルガー『ほら吹き男爵の冒険』なども見えます(作者自身の趣味?)。さらには、ギリシャ人作家コンスタンディノス・フリストマノス『オーストリア皇妃エリーザベトの書』も。フリストマノスは19世紀末ウイーンに留学し、フランツ・ヨーゼフ帝の皇妃エリーザベトにギリシャ語を教えていた人物で、皇妃との交流を日記体で出版しました。ところが皇帝一家のプライベートに触れているということで発禁処分に。ギリシャ帰国後は劇作に力を入れ、近代ギリシャ演劇の礎を築いた重要な文学者です。

コンスタンディノス・フリストマノス『オーストリア皇妃エリーザベトの書』 コンスタンディノス・フリストマノス『オーストリア皇妃エリーザベトの書』アレクサンドリア社、2007。 【もともとはドイツ語で書かれ1898年ウイーンで出版。1908年にはギリシャ語訳されました。留学時フリストマノスは二十歳過ぎの多感な青年で、三十歳年上の威厳あふれる美貌の皇妃と豪華な宮殿・庭園に圧倒されっぱなしです】 |

さて、件の婦人は蝋燭の炎のゆらめく中でクラリネットを演奏し、《私》も懐旧の念に満たされてドイツ歌謡を熱唱、部屋は二人の感情と官能の洪水に満たされます。

翌日になって、婦人から思わず(!)失敬していた歌謡の本とスカーフを返しに行くと、家の前にはパトカーが止まっています。なんと婦人が殺害されてしまったらしい。まるで「第三の男」のシーンだ!と慌てて逃げ去りますが、異邦人ゆえに事情がさっぱりわかりません。密かに出国したのではかえって疑惑を向けられるはずだと見て、自ら警察に出向き事情を説明。意外に親切なルカーチ警部の情報により、殺されたエルザベトの素性が明らかにされていきます。

エルザべトは元オペラ女優で母方はユダヤ系。彼女の伯父は戦前大使館員をしており、多くのユダヤ人を救い《ハンガリーのシンドラー》の異名のあるイタリア人ジョルジオ・ペルラスカ (1910 –1992) の協力者だったと言います。エルザべト自身も1956年ハンガリー動乱の際にルカーチ・ジェルジュに協力。最近ではナチ戦犯ハンター、サイモン・ヴィーゼンタールの協力者たちと交流があったようです。こうして、逃亡するナチ戦犯と追跡するユダヤ人秘密機関の見えざる攻防の気配を《私》は肌で感じ、エルザべトが接近してきたのも何か明確な意図があったのでは、と怪しみ始めます。その後も《私》の周囲で次々と奇怪な事件が起き、これまで本で聞き知っていただけの過去が《私》の身近に迫ってきます。

終盤でストーリーは大きく動きます。汎ヨーロッパ・ピクニック(1989年8月)が起こり、ハンガリー政府は国境をひらいて滞在中の東ドイツ市民を西側へ亡命させ、やがてベルリンの壁・共産主義国家体制の崩壊につながっていきます。ブダペスト市民が熱狂する中、警察本部もルカーチ警部も完全に姿を消し、《私》の頭には数多くの疑問が渦巻いたままです。

エピローグではある実在の人物の名が言及されます。オーストリア人医師のアリベルト・ハイム、異名は《死の医者》。元マウトハウゼン強制収容所所長で、300人の捕虜を殺戮した過去があります。現在90歳のこの医師には懸賞金がかけられ、エルサレムのサイモン・ヴィーゼンタール・センターはハイムが今も南米で生存していると確信しています。はたして、エルザベトの死にはこの男が関連していたのか? 真相は濃い霧のかなたにあり、はっきりとは示されません。

皮肉なことに、ハイムの死亡(1992年)が現実に確認されたのは本作発表(2008年)の翌年でした。

マウトハウゼン強制収容所について、ちょっと脱線情報を。ギリシャ人文学者の中には、ここに2年間収容され戦後にようやく解放された人物がいます。ヤコヴォス・カンバネリス (1921 –2011) という人で、その壮絶な体験を『マウトハウゼン』(1963年)という作品に書き上げました。

ヤコヴォス・カンバネリス『マウトハウゼン』 ケドロス社、1995。(初版は1963年) |

カンバネリスはそもそも劇作家として知られ、社会派映画として高く評価される『ドラコス(竜)』(1956年)の脚本も書いています。犯罪者に顔が似ているため警察に追われ、裏社会と係わりを持ってしまう気弱な銀行員の物語です。

|

【ニコス・クンドゥロス監督、カンバネリス脚本『ドラコス』(1956年)予告編。主役の ディノス・イリオプロス(メガネの男性)はおちゃらけの喜劇で笑いを取る人気俳優ですが、ここでは重厚でシリアスな演技を見せます】 |

また、カンバネリスの詩「マウトハウゼンのバラード」にはミキス・セオドラキスが曲をつけています。これについては、セオドラキス研究に取り組んでこられた土居本稔氏の丹念な論考がありますので、興味のある方はご覧ください。

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/journals/Propylaia/i/26/item/50160 【土居本稔「ミキス・テオドラキス作曲 イアコボス・カンバネリス作詞 『マウトハウゼンのバラード』】 |

さて、『カフェ・ルカーチ』に話を戻すと、警部のデスクには『オデッサ・ファイル』が置かれているといった、ちょっとしたユーモアはあるのですが、全体のテイストはフォーサイスの傑作とはまるで違うというか、ある意味真逆です。『オデッサ・ファイル』ではドイツ人ジャーナリストが老ユダヤ人の交通事故死にたまたま出くわしたことからナチ戦犯たちの逃亡援助組織の存在を知り、潜入を企てる冒険スリラーで、彼の真の動機が読者を強力に引っ張り続けます。『カフェ・ルカーチ』の主人公もジャーナリストで、これまた偶然奇怪な事件に巻き込まれてはいくのですが、それほど積極的に関わろうとはしません。『オデッサ・ファイル』のように激しいアクションや恋愛要素があるわけではなく、ヴィーゼンタールのような実在の有名人のゲスト出演もなし。殺し屋らしき危険な人物と対峙はするのですが、お前にゃ関係ないこと、さっさと帰国すれば危ない目は見ないぜ、との脅しにヘタレてます。異国の闇の中で見えざる陰謀に振り回され、無力感と自己嫌悪に打ち震えながら町を徘徊する、徹底して普通の人物に描かれています。

エピグラフには19世紀の作家テオドール・シュトルムの言葉「私に語れるのは《何が起きたか》だけ。《どうして起きたか》ではない。《どうやって終わったのか》とか、《ひとつの行為なのか、ひとつの全体なのか》など分かりはしない」が引かれ、まさに《私》の姿を見事に言い当てています。

作者カルフォプロスはピレアス生まれ。ハンブルク大学で社会学、歴史、政治学を学んでおり、《カシメリニ》紙のドイツ特派員として活躍しているようです。ピンボールが趣味らしく、その方面の著作もあります。近年アポストリディスとの合作長編ミステリ『ソフィアのための棺』(2020年)を出しています。

アンドレアス・アポストリディス&コスタス・カルフォプロス『ソフィアのための棺』 アグラ社、2020。 |

短編の場合は『カフェ・ルカーチ』と異なり、ストレートなノワールものが多い印象を受けます。「さよなら、スーラ」や「ハンブルクの犯罪、または、汚れた哀れな物語」ではファム・ファタールに欺かれ、あるいは独り相撲によって人生の坂道を転がり落ちていく若者の心理が冷徹にえぐられます。後者には中村文則『銃』からのエピグラフ「が、私はやはり、人を撃つということを考えずにはいられなかった」が引かれています。日本人作家の引用は、ギリシャ・ミステリでは初めてじゃないでしょうか(『銃』のギリシャ語訳はまだないので、英訳からでしょう)。

小説以外にも 『ミステリ文学――2012年開催科学シンポジウム』(2015年)、『ヤニス・マリスのための十八章』(2016年)、『ヘラス・ノワール』(2019年)といった評論や翻訳の編纂方面で活躍しています。

コスタス・カルフォプロス編『ヤニス・マリスのための十八章 コスタス・カルフォプロス編『ヤニス・マリスのための十八章パタキ社、2016年。 【《現代ギリシャ・ミステリの父》に捧げられた十八人の作家や評論家の論文・エッセイ集。「映画とテレビのマリス作品」「シムノンとカミッレーリをつなぐマリス」「アグラ社によるマリスの忘れられた作品出版」といった面白そうなタイトルが並びます】 |

| 【コスタス・カルフォプロス編『ヘラス・ノワール』epubli、2019年。トルコ語訳『グリーク・ノワール』を元にしたドイツ語訳(エッセイ第10回)】 |

◆ヴァシリス・ヴァシリコス『北欧クロスワード』

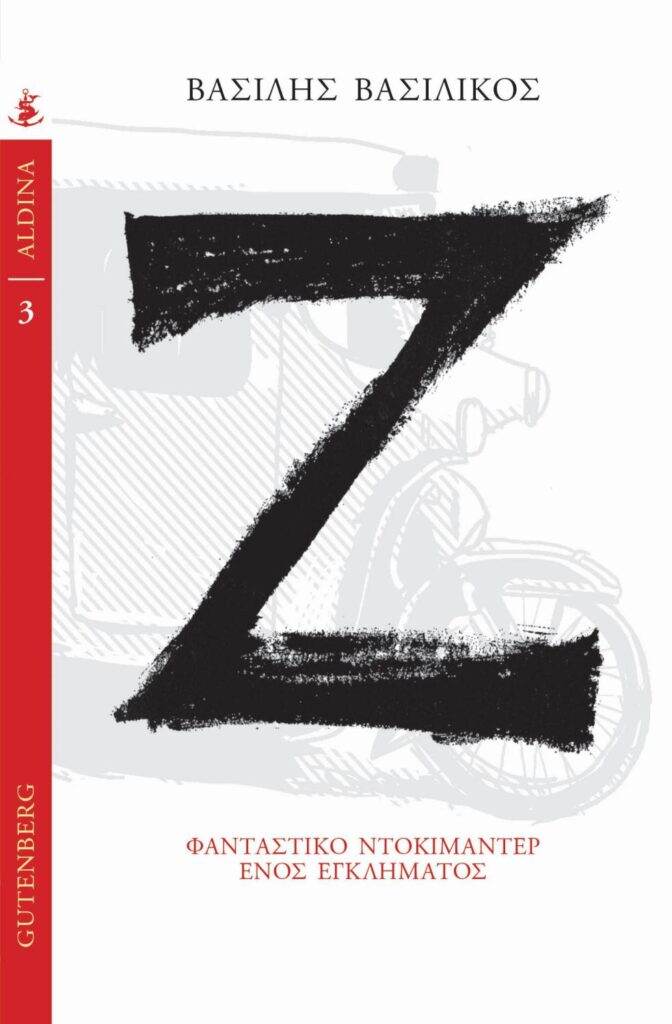

続いて、政治スリラー『Z』で知られるヴァシリス・ヴァシリコス(1934-)の登場です。

ご紹介する『北欧クロスワード』(2019年)は1960年代末のスウェーデンで起きた不気味な事件の物語。ギリシャ自体は軍事独裁政権(1967年-1974年)の前半期で、作者ヴァシリコスはパリに亡命していました。この独裁制が作品全体を暗雲のように覆っています。

ヴァシリス・ヴァシリコス『北欧クロスワード』 ドルチェ出版社、2019。 |

『Z』もそうですが、この長編も実話に基づいています。

本国の軍事政権に憤るデンマークのギリシャ大使館員(クレタ島出身のギリシャ人)が辞表を出してスウェーデンに亡命しますが、なぜかストックホルム郊外の森で自殺を遂げます。ヴァシリコスは旧知のこの人物に会う予定だったのですが、クレタ出身の誇り高い男が自殺するはずがない、と現地で調査を始め、いくつかの不可解な点を発見します。

これをストーリーの中心にしてまず書かれた小説が2004年の政治スリラー『コペンハーゲンの犯罪』でした。舞台をデンマークに変更し、半ばフィクションに仕立てています。その後2009年にはアンソロジー『ギリシャの犯罪3』のために同じストーリーを短編「カセット」に圧縮します(地名はスダフィア国、コーペル市などすべて架空名に)。そうして、今回ご紹介の『北欧クロスワード』では、『コペンハーゲンの犯罪』同様に長編に戻し、しかも現実のスウェーデンの地名を含むドキュメンタリータッチの犯罪物として発表した、という過程を経ています。このテーマへの作者の執念がうかがわれます。

ヴァシリス・ヴァシリコス『コペンハーゲンの犯罪』 リヴァニス出版社、2004。 |

アシナ・カクリ他『ギリシャの犯罪3』 アシナ・カクリ他『ギリシャの犯罪3』カスタニオティス出版社、2009。 【ヴァシリコス「カセット」所収。他にもアシナ・カクリ「鶏小屋の殺人」、ペトロス・マルティニディス「死はつねに不当なもの」、ヴァシリス・ダネリス「街が牙をむくとき」など読ませる作品が並びます】 |

『北欧クロスワード』のストーリーをかいつまんでご紹介しましょう。

1968年11月ストックホルム郊外のグルーテバッハ森で死体が発見されます。独身のギリシャ男性Kで、こめかみに拳銃の弾孔がありました。遺書は見つかりませんでしたが、政府や警察は外国人がらみのスキャンダルを恐れたのか、自殺として片づけられ、調査報告は記録保管庫に送られてしまいます。この辺は実話をなぞっています。

ただし、背景となるスウェーデンのギリシャ人社会の不安やその内紛、あるいはスウェーデン人の外国人恐怖が素描され、小説として面白くなっています。

この発端に続いて某ジャーナリスト(つまりは作者)の調査ぶりが、証言とフィクションを交えて語られていきます。

Kの恋人が遺体確認のため呼ばれます。左利きのΚなのに拳銃は右手に。警官の背に身を隠そうとするギリシャ人領事(軍事政権側の人間)に向かって恋人は「人殺し!」と胸中で叫びます。 彼女は何か裏の事情を知っているのか?

K死亡のニュースにより、ギリシャ人コミュニティーには動揺が広がっていきます。国外で反軍事政権活動を推し進め、ギリシャからの難民も受け入れている《協会》では、事件をめぐって推論が飛び交います。実はKはスウェーデンでこの活動を初めて立ち上げ、五年間支えてきた中心人物だったのですが、つまりはアテネからの刺客に消されたのか? ストックホルムのギリシャ領事館の前でも反独裁制のデモが起き、領事館はスウェーデン政府に要請して騎馬警官隊で鎮圧しようとします。

その後、軍事政権の手を逃れた抵抗運動のリーダーがストックホルムに到着。彼もまた、祖国の自由を夢見ていた(カザンザキスのような)誇りあるクレタ人Kの自殺など考えられない、と断じます。

ストーリーの中で恐ろしいのは、事件がギリシャ独裁政権の策謀か否かだけには止まらないことです。60年代後半と言えば、東西冷戦の真っただ中。NATOメンバーのギリシャは自由主義陣営の東南端の要衝であり、独裁下での深刻な人権問題を抱えているからと言って、西欧は強い非難の声を上げられません。政権側も孤立しないように、外国との良好な関係を構築しようと画策します。1968~69年に北欧の主導で欧州人権委員会や欧州会議の調査が行われ、反体制者への残忍な抑圧拷問が明らかにされてからようやく、国際的な抗議の声が出始めます。

このへんの事情は同時期のミステリ作品でも、レイサン『ギリシャで殺人』やシューヴァル&ヴァールー『消えた消防車』(ともに1969年)などの舞台や背景に使われています。

完全に巻き込まれ型の『カフェ・ルカーチ』とは違い、『北欧クロスワード』ではジャーナリストの主人公が強い意志をもって、亡命大使館員殺害の調査に乗り出します。ただそれでも、NATO高官の関与という仮説が最後に示されるとは言え、解明にはほど遠く、東西冷戦という世界規模の闇が読者の前に広がります。

ヴァシリコスはそもそも普通文学の作家として非常に有名です。また、政治への意識も強く、アテネ市の顧問、国会議員、ギリシャのユネスコ大使も務めています。

精力的な多作家として知られ、その作品数は120を越えており、外国語に翻訳された数はカザンザキスに次いで多いそうです。『きず』のアンドニス・サマラキス(1919年生)よりずっと若いのですが(1934年生)、ともにデビューは1950年頃で、文学史上では戦後世代の代表作家とされます。

ヴァシリコスの数ある作品中、1961年に出た三部作『葉』『井戸』『告知』が高く評価されています。作家本人が気に入っているのは、軍事政権期を舞台とする、自伝的要素の強い『グラフコス・スラサキス』(1990年)だそうですが、もっとも有名なのはもちろん、コスタス・ガヴラス監督の映画でも知られる政治スリラー『Z』(1966年)でしょう。ありがたいことに日本語訳もあり、いつかご紹介したいと思います。

ヴァシリス・ヴァシリコス『葉』 トポス社、2020。 【初版は1961年】 |

ヴァシリス・ヴァシリコス『Z――ある犯罪の空想的ドキュメンタリー』 グーテンベルク出版社、2016。 【初版は1966年。その後出版社を替えて何度も再版されています】 |

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(24)――ジャック・ヒギンズのギリシャ人――

ジャック・ヒギンズと言えば『鷲は舞い降りた』(1975年)がとりわけ名高いので70年代作家のイメージがありますが、60年代から書いています。今回ご紹介の戦争冒険スリラー『裏切りのキロス』は1963年発表(ハリー・パターソン名義)で、ル・カレ『寒い国から帰ってきたスパイ』やライアル『深夜プラス1』と同じころの作品です。

エーゲ海が舞台らしいので、これは読まないわけにはいきません。

|

主人公の英国軍ロマックス大尉は第二次大戦中、クレタ島で対独レジスタンス作戦に従事していましたが、すぐ東に浮かぶ小島キロス行きを命じられます。架空の島で、クレタ島とロドス島の間に位置するという設定になっており、このカソス海峡を抜けるとエジプトやパレスチナ方面に出られる海の要衝です。(マクリーンの遺作『サントリーニの牙』の敵はここから逃走を試みています)。

ロマックスの任務はキロス島山頂の修道院にドイツ軍が設置した飛行機・潜水艦の誘導レーダー施設を破壊すること。島の占領軍を憎悪するギリシャ人レジスタンスの協力を受けますが、実際にのり込むのはロマックス大尉と爆薬エキスパートの軍曹の二人だけです。地元組のギリシャ人たちもクレタ戦以来の相棒アレクシアス、長身の電気技師パロス、筋肉隆々の闘士アレコス、敏捷で年若いサモス兄弟とちゃんと名前が挙がっているのですが、『ナヴァロンの要塞』のようなプロフェッショナルチームにはなりません。もったいない。

物語が時系列では語られないところが作品のミソです。

戦後17年経ってロマックスが島を再訪するところからストーリーが始まるのです。海岸に残る古びた機関銃座を目にしながら、人懐っこい島の少年ヤニスと知り合ってのんびり郷愁に浸っていたロマックスですが、案内された島唯一のホテルで名を告げたところ、オーナーのパパスの態度が硬化。懐かしのカフェを訪れると、ここでも常連客たちと一触即発のにらみ合いになります。なぜかロマックスは裏切者として島中の恨みを買っているようです。

こうして、次の章では大戦時のレーダー施設破壊作戦の回想となり、なぜロマックスが憎まれることになったのかが明かされていきます。最終章では再び現在時に戻りますが、終わったはずの過去が新たな犯罪の引き金となり、ロマックスの帰還を知った島民たちが怒り狂ってリンチにかけようと殺到してきます。

このへんの謎解きとスリルの組み合わせが作品の魅力です。

250頁ほどなので一気に読めるし、冒険部分も推理部分も面白いのですが、『鷲は舞い降りた』に比べると、やはり「作者若いな」という印象を受けます。

地元の娘とのロマンス部分がどうも余計な気がするし、絶体絶命の危機に出くわすたび《デウス・エクス・マキナ》のおかげでちゃっかり逃れるのもひっかかってしまいます。

が、一番の理由は、語りが単一の焦点(視点)に固定されているからという気がしてなりません。

《一人称語り》でこそありませんが、焦点はずっとロマックスに置かれたままで、ハンドカメラが彼の背後をピタッと追って行くかのようです。たしかに、疑惑に苦しみ謎を解こうと焦慮する主人公の姿は浮かび上がるし、敵に捕まった時の恐怖、なんとか買収しようとする意地汚さ、したたかな弁解などは生々しく伝わるのですが、他方で、友軍、敵方、島の住民の状況、要するに本人以外の人たちの様子がよくわからず、主人公周辺の狭い範囲でドラマが進んでいくような感じになってしまいます。

この制約があるため、複数の焦点で展開される『鷲は舞い降りた』の壮大なスケールには及ばないよな、というのが正直な感想です。

次にギリシャが出てくるのは七年後の『地獄島の要塞』(1970年)。舞台はキロス島のすぐ東隣りにあるシノス島で、これも架空の島です(実在するシロス島とかシフノス島にならって、それらしい名前をつけたのでしょう)。前作では時代は戦後とはいえ、かなりの部分が第二次大戦中の作戦の回想に割かれており、現在の謎の因縁もまたそこにあったのですが、今作のストーリーはほぼ作品発表年代、つまり1967年から7年にわたるギリシャ軍事政権の真っ只中です。

| 【島の地図が付いているのがうれしい。】 |

主人公ジェック・サヴェージは元海兵隊員で、戦後は沈没船回収で生計を立てています。冒頭ではアレクサンドリア沖で沈没したイスラエル軍機を調査中。イスラエル側とアラブ側の小競り合いや爆破事件が起き、巻き込まれかけたサヴェージは相棒モーガンと(読者には懐かしい)キロス島へ逃亡、ホテルを経営するギリシャ人キトロスの世話になります。島民の生業はもっぱら海綿採り。サヴェージにはお手のものの仕事ですが、知り合ったトルコ系のカシム親子が沖合で沈んだドイツ軍艦を見つけ、お宝獲得を夢見てサヴェージを誘います。

海底に眠るナチ金塊探しの話かなと思って読んでいると、冒頭アレクサンドリアで知り合っていた大富豪のギリシャ人アレコスと美貌の恋人サラが島へ現れ、サヴェージにある依頼をします。というのも、サヴェージがかつてギリシャ内戦中に、超人的な活躍で共産軍に囚われた将軍を奪還したことを聞き知ったためでした。アレコスから極秘ミッションを託されて、サヴェージは要塞のような(実際戦時中にドイツ軍が要塞化し、現在は政治犯の収容所となっている)シノス島に潜入します。カシムとともに水中スクーターで乗り込むという、007ばりのアクションが展開しますが、アレコスの真の狙いはいったい何なのか?

本当の裏切り者を探し出す、というストーリーの軸がはっきりしていた『裏切りのキロス』に比べて、ドイツ軍沈没船引き上げ、ニシロス島沖での密輸、シノス島潜入等々と、サブプロットが多くてちょっとゴタゴタしている感じです。

しかし他方で、同時代のギリシャ軍事政権の政治情勢を絡めたことにより、お気楽な冒険スリラーとは一線を画す、不気味で迫力ある作品になっています。多くの登場人物が裏の顔を持ち、何食わぬ様子で真の狙いのため動いています。独裁政権はいちおうダークな存在ですが、これに敵対するレジスタンスも聖者のように持ち上げられることにはなりません。二十年前の内戦の際、右派左派の抗争は残虐さをエスカレートさせていき、1949年左派の敗北で終結したとはいえ、相互の憎悪はこの物語の時代にも根強く残っています。さらには体制側の内部でも権力闘争が止みません。このあたりの複雑な事情が『地獄島の要塞』に巧みに取り込まれ、登場人物それぞれの動きとリンクしています。

ちょっと残念だと感じたのは、《一人称語り》が採用され、『裏切りのキロス』以上に主役偏重が強くなっている点でしょうか。サヴェージは行動力、腕力、度胸でつねに周囲を圧倒し、美貌のヒロインからは愛情を注がれ、アイルランド人としての誇りを失わない姿が繰り返し語られます。民族の矜持はヒギンズが特にこだわる点なのかもしれませんが、書き手が主人公にあまりに入れ込んでしまうと、逆に読者から敬遠されていくのになあ、と感じてしまいます。「アイルランド人が信じるのは男の友情と乙女の愛だけだ。こんな風に思う《わたし》はやはりセンチメンタリストなんだ」なんてマーロウみたいなセリフを主役に吐かせますが、こういうのは他のキャラに言わせてほしい。

五年後に出る『鷲は舞い降りた』が魅力的なのは、ドイツ軍側から見たストーリーという斬新さはもちろんですが、IRA戦士のデヴリンと独軍パラシュート部隊のシュタイナ中佐という対照的な二人が主役を分け合っていることでしょう。ロマンチストのデヴリン(ロマックスやサヴェージの末裔)の方にやや比重がかかっていますが、厳格な任務遂行型のシュタイナがもう一方の軸となることで、ドラマがダイナミックにうねっていきます(ちなみに、シュタイナ中佐は1941年5月クレタ島にパラシュート降下して、ハニア西方のマレメ飛行場の激戦に参加したことがチラッと語られます。独軍のクレタ占領のきっかけとなる作戦でした)。

さらに、主人公たちだけではなく、戦う両陣営の隅々にまで焦点が当てられます。ナチ上層部から押し付けれた《チャーチル誘拐》というトンデモ作戦を実行する海軍提督の忠実な部下をはじめとして、英国在住の女スパイ、パラシュート部隊を輸送するパイロット、帰還兵を回収する艦長たちがプロの英知を尽くします。

対する連合軍の側でも、IRAデヴリンの不穏な動きに気づいたロンドン警視庁の警部が捜査に乗り出し、潜入するシュタイナ隊の前には米軍の強力なレンジャー部隊が立ちはだかります。

こうして、ドローン撮影を自在に使ったかのようなパノラマが読者の前に広がり、最後の一大決戦(西部劇の決闘のよう)まで読むのが止められません。

メインパートのパノラマ描写を可能にしているのは《三人称語り》ですが、冒頭と結末には《私》(ヒギンズ自身)が登場し、三十年後のノーフォーク州の戦場跡を訪れます。そこで作家が目にするのは教会墓地の片隅に埋もれた「シュタイナ中佐と落下傘部隊十五名ここに眠る」のドイツ語墓碑。神父や村の酒場の人たちはその由来を語りたがりません。

前作のような《一人称語り》を使わない場合でも、ヒギンズ氏、やっぱり顔を出したいのかな、と苦笑してしまいました。あるいはドキュメンタリー風の味付けをしたかったのかもしれません。ただしかし、この、無理やり顔出しの構成が意外にいい効果を生んでいます。

過激に繰り広げられた戦闘も謀略もキャラの姿も、長い歳月が経過した後では、ただ人々の記憶の中で伝説化してしまい、それを直接伝えるのは目前の草生した墓碑銘だけ。戦士たちの峻烈な生きざまは彫られた一文に収束してしまい、無常感が漂います。《語り手》として現れた作家は距離を取って過去に対峙し、読者もまた傍らで肩を並べて墓碑を見守りながら、斃れた者たちの生きざまに想いを馳せることになります。

延々と続いた戦いがついには素っ気ない文字に固定されてしまう無常の感じ。余計に見える作家の顔出しパートが、この感じを創り出すのに一役買っているように思いました。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 《図書館廃棄本を救え》作戦が遂行できるのは、現在の勤務校の図書室に大量の古本を寄贈された先輩のおかげです。特にフランス古典文学がお好みだったようで、当方も『アドルフ』や『マノン・レスコー』を読むきっかけをいただきました。 今月はフランス心理恋愛小説の元祖ラファイエット夫人『クレーヴの奥方』(1678年)です。当時のフランス宮廷生活の二本柱は「恋愛と野望」(著者自身がそう明言してます)。国内外の政治の駈け引きと宮廷の派閥争いが外枠の物語になっていて、その内側でクレーヴ公、奥方、(光源氏みたいな)ムヌール公三者の、本心をなかなか明かさない恋愛と苦悩がネチネチとしつこいほどに描かれます。それにしても、結末でサラッと語られるムヌール公の豹変ぶりには唖然(リアルだけど)。 |

| 【シュトルムで思い出すのは半世紀も前、書店のドイツ文学のコーナーには必ず並んでいた水色カバーの新潮文庫『みずうみ』。老人が坂道を下っていく冒頭の場面しか記憶に残っていませんでしたが、再読してみると、夜の湖に静かに咲く蓮(「みずうみ」)やら、轟音とどろく水車小屋でのパントマイム恋愛(「ヴェローニカ」)といった幻想的な情景に酔わせられました】 |

| 【戦争犯罪という重いテーマながら、主人公が捜査に乗り出すあたりから展開がスピーディーになっていきます。アクションありロマンスあり、エンタメとして一級品】 |

| 【ここまでホラが肥大化すると、一人称語りのナルシシズムを遥かに突き抜けて痛快痛快。ルキアノスをパクった月旅行やチーズの島も出てきます】 |