みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

◆卒業式の季節

今回のエッセイをご覧になるのは6月に入ってからだと思います。

私は台湾で仕事をしているのですが、台湾の6月と言えば、卒業式の季節です。

学校の門前には卒業生に贈る花束の屋台が並び、キャンパスからは(今や古典の)周華健「朋友」や五月天「乾杯」などの卒業歌が流れます。近年は卒業生自らが創作して歌うのが流行っていて、YouTubeでも見られます。特に話題なのは2012年に異なる高校の卒業生たちが集まって作った「風箏」(凧)という歌で、十年後にも再集結し制作しています。

| ■::首播:: 風箏《十年復刻版》2022風箏小組大合唱(官方正式HD版) 0::: 【「風箏」の2022年《十年復刻版》。十年前の高校卒業生たちはその後様々な人生を。】 |

そして何よりもこの時期を思い出させてくれるのは、街路や公園で真っ赤な花を咲かせる「

|

個人的なことですが、台湾で過ごす夏はこれが最後になるので、ちょっと書かせていただきました。

◆ 19世紀末の木星旅行

それはともかくとして、まずはギリシャSFに関するミニ情報から始めましょう。

19世紀末の諷刺作家にアンドレアス・ラスカラトスΑνδρέας Λασκαράτος (1811-1901) という人がいます。ギリシャの西方イオニア海に浮かぶケファロニア島出身で本業は弁護士。フランスやイタリア留学の経験もあるエリートですが、その気性は激烈。旧弊な教会を弾劾・諷刺する文章を書いて破門され海外まで逃亡した波乱の人物です。後に帰還し、アテネの文壇とも交流してギリシャ文学史に名を残すことになります。

この人が「木星への旅」(“Ταξίδι στον πλανήτη Δία”, 1887年)という奇妙な短編を書いています。死後出版された短篇集『ケファロニアの風俗・習慣・俗信』(Ήθη, έθιμα και δοξασίες της Κεφαλλονιάς, 1924年)に収められており、同書は2009年に題名を所収作の一つに差し替え、『あるロバの物語』(Ιστορία ενός γαϊδάρου)としてなんと85年ぶりに再刊されました。

アンドレアス・ラスカラトス『あるロバの物語』 ペレカノス社、2009年。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=145452&return_url |

ある夏の夜主人公は砂浜に寝転がり、吾輩こそ大宇宙の中心よのぉと空を見上げるうちに木星が目に入ります。地球の何倍もあるあの星なら定めし住まう生物も巨大であろう、ぜひ交流してみたいものだと衝動が沸き、明け方射してきた太陽の光を掴んで木星にひとっ飛び(!)。ところが、巨大な体格を誇る木星人にあっさり捕獲され、手ごろな昆虫観察の対象にされてしまいます。さてさてその先どうなるのか?

異星人との遭遇という点でSFっぽさを装ってはいますが、しかしその肝は、人間の傲慢さを冷めた目で眺め、実は卑小な存在なのさと笑い飛ばす諷刺の精神です。主人公は正教の三位一体の教理だとか、革命の高邁な精神について勿体ぶった高説を垂れるのですが、異星人には全く通じません(諷刺精神はもちろんSF 元祖ルキアノス以来の伝統です。月まで飛翔して地球を見下ろすイカロメニッポス君の目にも、人間が争う領土などエジプト豆程度に過ぎないと映っていました)。

そもそも「あるロバ

他にも、七面鳥、オランウータン、女性の彫像、聖母のイコン、髑髏、スリッパ(!)などが語り手となり、社会の欺瞞と愚かさをからかいながら自分の(つまりは作者自身の)不平不満を爆発させる奇想作品が詰まっています。

そういうわけで、「木星への旅」は異星人登場の趣向にもかかわらず、現代ギリシャSFの始祖と言うにはためらわれます。前回エッセイでご紹介のセオドル&ラゾス編『ギリシャSFビブリオ』でも、1920年代のハリス『地球最後の夜』やヴティラス『地球から火星へ』は載っていますが、(年代的にこれらに先行する)「木星への旅」はスルーです。

ただし、マキス・パノリオス『ギリシャ幻想短篇集』(Μάκης Πανώριος, Το ελληνικό φανταστικό διήγημα, エオロス社、1987年) はその奇抜な設定に注目し、収録しています。

マキス・パノリオス『ギリシャ幻想短編集』第1巻 エオロス社、1987年。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=7232&return_url |

しかしながら、そういうカテゴリー分類の問題よりも、『あるロバの物語』にはストーリーそのものが奇天烈で面白い作品が入っており、そちらを評価するべきでしょう。聖母のイコンがインチキ神父の悪行をつぶさに語る一種のピカレスクもの「悪魔神父」(“Ο Παπα-Διάολος”) 、ロシア王宮で崇拝されている洗礼者ヨハネの頭蓋骨(もちろん贋物)の自伝「髑髏の物語」(“Ιστορία μιας Κάρας”)、ポオ「早すぎた埋葬」のブラックユーモア版「死せる女の物語」(“Ιστορία μιας Αποθεμένης”) など、いずれもグロテスクで摩訶不思議な世界が広がります。直接の狙いとしては聖職者や聖遺物への盲目的な崇拝を茶化すことなのでしょうが、ぶっとんだストーリー展開が笑わせてくれます。

◆ ギリシャのジュブナイル歴史小説

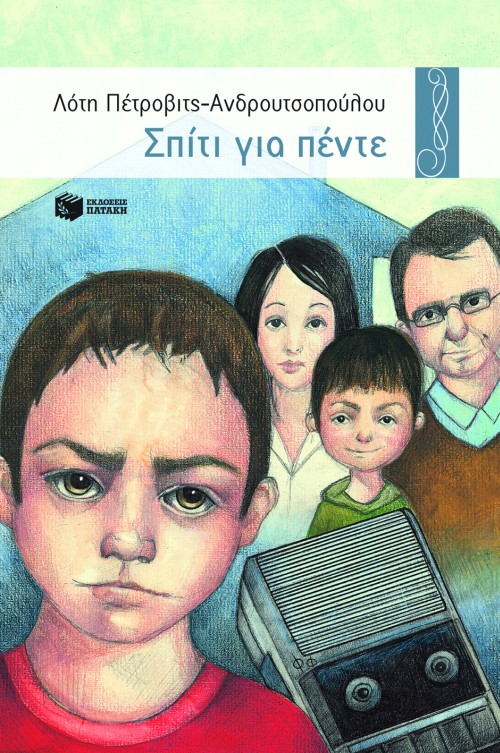

さて、前回のエッセイ(第36回)後半で『弟たちよ』(Ο μικρός αδελφός) と『ぼくたち五人家族』(Σπίτι για πέvτε) のロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプルΛότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλουをご紹介しましたが、すっかり気に入ってしまい、彼女の他の作品も読んでみました。ミステリではありませんが、謎や冒険の要素がたっぷりつまった魅力を今回もお伝えします。

まずは、100頁に満たないチャーミングな短篇集『チョコレートの時間』(Ο καιρός της σοκολάτας, 2007) です。十篇の所収作を通じて、

ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル『チョコレートの時間』 パタキス社、2007年。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=123827&return_url |

作家は「まえがき」で本書の執筆目的は二つあると語ります。

まずは、自分が実際に生きた時代の証言を書き記すことで、若い読者たちがその苦難の時代、特に第二次大戦中の占領期の様子を知る手助けをすることです。

もう一つは、彼女の物語に出てくるのは実在する本物の人物なのか、とよく読者から尋ねられることへの回答です。小説中の人たちも時代も、モデルとなるのは現実の存在であり、今作の場合は作者自らが周囲の世界を物語ることで、登場人物たちの実在性をより強く感じて欲しい、ということのようです。

そこで例えば、『弟たちよ』の主人公パヴロスのモデルになった作者の父親本人が重要な役どころで登場します(ちょっとスパイ小説のよう。でも事実らしい)。

つまり、自叙伝である『チョコレートの時間』は、数多いペトロヴィッツのフィクション作品の内幕を楽しむガイドブックのような位置づけになるのでしょう。

とは言え、もちろん独立した作品としてもおもしろく読めます。

作者ロティが4歳から8歳までを過ごした占領期の苦難の生活が瑞々しい筆で描かれていきます。幼いうえに女の子であるため、年上の少年たちの「戦争ごっこ」にも「オリンピックごっこ」にも入れてもらえない口惜しさ(「キャラメル」“Οι καραμέλες”)。大好きな、しかしごく貴重品のチョコをもらった時の至福の思い(「グリーンスリーヴスとチョコレートの時間」“Τα πράσινα μανίκια κι ο καιρός της σοκολάτας”)。いつも「

これらがあくまで子供目線で語られることで、魅力を放っています。

懐かしい思い出だけではありません。

占領下のギリシャは1941年~42年にかけて厳冬で、特に都市部で大飢餓が発生しています。アテネの通りではドイツ占領軍の兵士たちがブーツの音を響かせて闊歩し、車からは「リリー・マルレーン」が大音声で流れる一方で、餓えた住民たちは幽鬼のようにボロをまとって彷徨い、動物園からは(食用に)鳥や魚が盗まれます(「木の筆箱」“H ξύλινη κασετίνα”、「ソマスおじさんとクジャク」“Ο μπαρμπα-Θωμάς και τα παγόνια”)。

「女教師の涙」(“Τα δάκρυα της δασκάλας”) では、誰も彼もが飢えに苦しむ日々、クラスの悪ガキたちがわずかな配給食材で教師に悪戯をしかけますが、思いもよらぬ結果になります。これはググっと胸に迫ります(実話だからこそ余計に)。

占領軍へのレジスタンス活動も、戦慄に満ちた日常風景になっています。靴屋の見習い青年が抵抗の落書きのそばで虐殺され(「不滅の靴屋」)、ロティの父親はスパイ容疑でドイツ兵に連行されてしまい(「スパイのパナイヨティス」“O κατάσκοπος Παναγιώτης”)、向かいに住む親切な夫妻は秘密の諜報活動を行っているのでは、との容疑を受けます(「スパイのパナイヨティス」)。

特に印象に残ったのが「エクサルヒアの狂女」(“H τρελή των Eξαρχείων”) です。対独抵抗活動の拠点だった地区にあるタヴェルナの地下に住みついた謎の女性の正体を巡って、子供たちがあれこれ推測を巡らせます。頭がおかしかっただけなのか、変装したレジスタンス要員だったのは結局わからず、真相は歴史の中に埋もれていきます(実は正体は……などと解説を入れず、あくまで子供目線なのがいい)。

「あとがき」がまたいろいろと考えさせられます。

「恐怖の時代の物語を読み終えたあなたに、慰めのチョコレートをどうぞ」の言葉に続き、戦時中の五つのエピソードが語られます。

負傷したギリシャ人兵士や村人の手当てに奔走する敵方ドイツやイタリアの軍医。大戦末期ドイツと敵対して敗走するイタリア兵を匿うギリシャ人。ペロポネソスのカラヴリタ村で監禁された女子供を密かに逃がし、虐殺から救ったオーストリア兵など。いずれも戦争の敵味方を超えて人間の尊厳を示した現実の例です。

「人間性は民族の違いに縛られない」。ひじょうに重いこのことばは、作家の他の作品にも出てきます。

◆ファミリー・サーガ

戦時中の庶民生活を細やかな筆致で綴る『チョコレートの時間』に対して、集大成のような雄大な作品が16番目の、そして今のところ最新の長編『赤ワインの予言』(Η προφητεία του κόκκινου κρασιού, 2008) です。

ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル『赤ワインの予言』 パタキス社、2008年。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=136123&return_url |

舞台は現代。アテネの高校生オルガが一家の故地を巡る歴史観光ツアーに参加します。行先はブルガリアのメレニコという、人口三百人にも満たない村です。ただし、トルコ支配期までギリシャ系住民の町として栄え、中世から残る伝統的な建築が訪れる人々を魅了しています。

とは言っても、オルガは歴史オタクでもなんでもなく、ただ祖母の頼みを託されて行くにすぎません。その頼みとは、かつてメレニコ在住だった一族の失われた家宝の行方を捜してほしいというものです。オルガ本人はしかし、ボーイフレンドとの仲がうまくいかずそっちの悩みで頭がいっぱいです。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Meleniko.jpg |

ところが、その後物語世界は大きく広がっていきます。

オルガたちがメレニコを回る章の合間に、十九世紀初めこの村の有力者だったフリストマノス一族の話が差し挟まれます。いまだオスマン帝国支配下だったこの地域のギリシャ人たちは村の

こうして、二百年の時間を隔てて二つの物語が進行します。

現代のオルガたちは三つ首のイコンという不思議な家宝に巡り会えるのか。他方で、フリストマノス家は独立戦争の激動の中でどのような運命をたどるのか。

実はこの平行した物語の構成に作者ペトロヴィッツの壮大な構想があります。

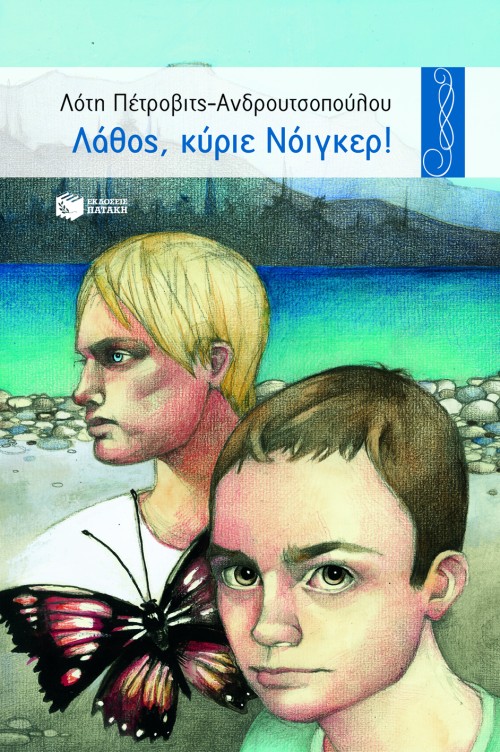

まず、オルガ一家は架空の人物たちですが、イコンを探し求める祖母というのは、実は『弟たちよ』の主人公パヴロスの娘なのです(話の中でパヴロスたちの生い立ちやその後にも触れられます。弟アレクサンドロスは第二次大戦で戦死したらしい)。他にも、オルガの父は別作品『間違いです、ノイガー先生!』(Λάθoς, Κύριε Νόιγκερ!, 1989)の若き考古学者ノイガーと同一人物であるとか、彼の生徒が『ぼくたち五人家族』の主役フィリポスである、というように異なる作品間にリンクが張られ、ペトロヴィッツ・ワールドの一大パノラマを構成しています。

ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル『間違いです、ノイガー先生!』 パタキス社、1989年。 【横顔の金髪男性がノイガー先生(後にオルガの父)。右は『ぼくたち五人家族』主役フィリポスのちょっぴり成長した姿】https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=12511&return_url  ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル『ぼくたち五人家族』 パタキス社、1987年。 【中一のフィリポス、まだ幼い】 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=12213&return_url |

一方、二百年前のフリストマノス一家は実在の家系ですが、これを現代まで辿ってくると、なんと作者ロティ・ペトロヴィッツにつながります。

ちなみに、フリストマノスという姓を聞いて思い浮かぶのは、近代ギリシャ演劇の創立者コンスタンディノス・フリストマノス (Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, 1867-1911) です。若き頃ウイーンに留学し、オーストリア皇妃エリーザベトの家庭教師を務め、交遊録を書いたことでも有名です(エッセイ第31回)。この人も作者の系図に出てくるのには驚きました。ストーリー中では、ある女性が夢見るような眼差しのフリストマノスの写真を目にして恋心を抱きます。

コンスタンディノス・フリストマノス『エリーザベト皇妃の書』 アレクサンドリア社、2007年。 (ドイツ語初版1898年、ギリシャ語版初版1908年) https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=126001&return_url |

しかも、この二つの家系をつなぐために作者はある仕掛けをしています。実在のフリストマノス家に忠実に仕えた乳母セクラという架空の人物を登場させ、その家系が(想像上の)『弟たちよ』の兄弟に、さらには主役オルガにつながるというものです。

こうして、『赤ワインの予言』という一つの作品中に架空の家系と実在の家系(しかも作家自身の一族)が登場し、近代ギリシャ史を背景にして繋がりうねりながら、二百年のストーリーが語られていくのです。

最初は些細なことにくよくよと悩んでいたオルガも、滔々と流れる一族(さらにはギリシャ民族)の歴史を学ぶことで精神的に成長していきます。

リガス・ヴェレスティンリス、イプシランディス、パパフレサスといったギリシャ革命の指導者たちや、シューベルト、ショパンなどもカメオ出演しており、歴史ものに花を添えています。

まさに一族のサーガですね。

もちろん、時系列で出来事を語るだけの作品ではありません。オルガの祖母が探し求める三つ首イコンの正体やその行方、独立戦争時のメレニコでの対トルコ、或いは対ブルガリア戦の緊迫した場面、さらには、なぜかオルガたちの素性を知る不思議な老ブルガリア人(突然エリティスの詩を口ずさむとは何者?)など、ストーリーを引っ張る謎が散りばめられています。

現在でも過去でも、何度か赤ワインがこぼれる場面があり、周囲はさまざまにその意味を解釈するのですが、その予言ははたして吉か兆か?

とりわけ、ギリシャ系住民がブルガリア軍の脅威からメレニコを捨てて出発する朝、町中の

ついでに、ペトロヴィッツ作品に関して小ネタを一つ(作品鑑賞にはほとんど関係しませんが)。

前回エッセイに書いたように、『弟たちよ』の主役は兄パヴロス (Παύλος) と弟アレクサンドロス (Αλέξανδρος) です。ところが、このうち(ブルガリアの捕虜収容所で苦しんだ)兄の方は、原書では何と「アンゲロス」(Άγγελος)になっています。これは不思議です。

訳者岡本浜江氏は「あとがき」で、わざわざ人物の名に触れ「主人公の名前パヴロス(表記はパブロス)は平和の使徒である聖パウロからつけた……」と書いておられます。ということは、日本語訳の段階で改名されたのではなく、氏がもとにされた英語版で既にPablos (Pavlos?) になっていたようです(この英語版は書籍としては販売されていないので、出版社が国外宣伝用に独自に作ったテキストではないかと想像します)。

思い悩んで作者ペトロヴィッツ氏にメールしたところ、ご親切にも返事をいただきました。以前のことでよくは覚えていないが(発表は1976年)、そういう変更は聞いておられないそうで、日本の読者がギリシャ人名を混同しないためでしょうかねぇ、とのお考えでした。

たしかに、もうひとり姉「アルギリ」(Αργυρή) がいるので、「アンゲロス」「アレクサンドロス」「アルギリ」となってしまい、外国人には「ア三

物語のラストで救われたブルガリア人の坊やは成長して『赤ワインの予言』にも登場し、あのギリシャ人青年は自分の「守護

『弟たちよ』や『赤ワインの予言』はジュブナイル歴史ものとも呼びたい内容で、ギリシャ現代史を学んだ高校生以上に推奨されています(もちろん大人も楽しめる)が、もう少し下の年齢に向けた童話もペトロヴィッツは書いています。

その一つ『十二の月の物語』(Ιστορίες με τους Δώδεκα Μήνες, 1988) をご紹介しておきます。

ある日突然作家本人のもとを《

依頼を受けて作家は『春の子どもたち』『夏の子どもたち』などと季節ごとに分けた四分冊の本を作ります。

ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル『冬の子どもたち』 パタキス社、1988年。 【四分冊で出た『十二の月の物語』の一冊。表紙デザインや挿絵も作家自身が手掛けています。】 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=12450&return_url |

それぞれの月の風物が擬人化され、心躍る童話となって綴られていきます。

なぜ七月のセミは鳴き続けるのか? どうして十五夜には笑みを浮かべた満月が出るのか? 三月に寒さと暖かさが日替わりで訪れるわけは? 生まれつき嘘つきの四月はどうして心を入れ替えたのか?

自然の中に隠されたあまりに

ひとつだけ心配がありました。言語上のある問題を作家はどう処理するのだろうかという点です。

ギリシャ語の名詞は(ドイツ語やラテン語風に)男性・女性・中性の三つの文法性があります。もちろん「

なので、季節を擬人化した物語を作る際、ちゃんとカップルが作れるのだろうか、などと余計な心配をしてしまいました。

ギリシャ語の四季の名詞はちょっとアンバランスで、「

」が中性名詞、「

それぞれのお相手にはちゃんと文法性の異なる名詞をあてがっています。「春」のご主人は中性「

安心しました。

孫にあたる十二の月名はすべて男性名詞ですが、皆少年なので女性名詞探しはまだ先の話です(「三月」のようにもうお相手を見つけた月もいますが)。

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(30)―― M・M・ケイのギリシャ人――

今回取り上げるのはM・M・ケイ(Mary Margaret Kaye, 1908 -2004)です。

1980年代に『キプロスに死す』『ケニアに死す』の二作が和訳出版されましたが、森英俊『世界ミステリ作家事典』 にもその名は掲載されておらず、残念ながら忘れられた作家の感があります。

生まれは1908年、英国領だったインド北部シムラー(旧インド英国の夏の首都。キプリングの小説に出てきますね)。最高傑作はインドを舞台にした歴史小説『遥かなパヴィリオン』(The Far Pavilions, 1978)だそうで、翻訳家山本俊子氏は『キプロスに死す』の「あとがき」で、未だこの傑作の邦訳がないことを嘆いておられます。ほかにも児童書や歴史小説を書いていますが、ミステリ作品としては、『カシュミールに死す』『ベルリンに死す』など《~に死す》シリーズ6作があります(英国領インド軍将校だったご主人についてあちこち移り住んだ経験が元になっているらしい)。

『キプロスに死す』(Death in Cyprus, 1984年)はこの《~に死す》シリーズの第三作ですが、最初にDeath Walked in Cyprusの書名で出たのは1956年で、ちょうどメアリー・スチュアート『銀の墓碑銘』やニコラス・ブレイク『メリー・ウィドウの航海』(ともに1959年刊)の時期と重なります。後に『遥かなパヴィリオン』が世界的にヒットしたおかげで、ミステリ6作も統一された題名になって80年代に再刊されたようです。

メアリー・スチュアート作品のときもそうでしたが、《恋と冒険のエーゲ海》《ロマンチック・ミステリー》といった宣伝文句に、苦手だけどキプロス出て来るから読まなきゃと恐る恐る手に取りました。

主人公アマンダはロンドン空襲で両親を亡くした後、厳格な伯父の庇護のもとで育てられていましたが、十日間ほどのキプロス旅行を決意します。伯父の経営するワイン輸出会社がキプロスにあり、その支店長の世話になる予定です。エジプトのポートサイドを船で発ち、キプロス南岸のリマソールへ。船には、アマンダに執心の若い大尉、魅力溢れるハンサムな少佐、嫉妬深い妻、ロマンス大好きの米国人作家、異様に怪しい画家など濃すぎる面々が乗っていますが、アマンダが迷信深いある女性に依頼されて船室を取り換えたところ、(読者の予想通り)女性は毒殺されてしまいます。一体どちらが狙われたのか曖昧なまま、船はキプロスに到着。支店長に迎えられ、まずは首都ニコシア(レフコシア)のオフィスに顔を出した後、島北岸のキレニアの町に向かいます。ここでミス・ムーンなる不思議な女性の家に滞在することになります。

船内の女性の死は自殺で片付くのですが、(これまた予想通り)アマンダが

最後にアマンダはある人物から密かな依頼を受け、月下のクライマックスへなだれ込んでいきます。

確かに恋愛関係が複雑に絡んできて、「ロマンチック・ミステリ」が売りなのかもしれません。最初の船のシーンからして、登場人物たちの煮えたぎるような愛憎関係が描かれます。甘やかされたナルシシスト、やたら異性にモーションをかけるロマンチスト、異様なまでに嫉妬心に凝り固まった人物など、女性たちのキャラは実に強烈です。対して男性陣が受け身で薄味なのがちょっと笑ってしまいます。

ただし、これらの複雑な関係や因縁はミステリの伏線になっており、後でちゃんと回収されていきます。わけも分からず事件に巻き込まれる主人公の周辺で、得体のしれない恐怖のサスペンスが中盤あたりからどんどん濃厚になり、最後まで読まされてしまいました。

「ミステリ風ロマンス小説」と言うよりも、あくまで「ロマンス風味のミステリ小説」です。それも申し訳程度の「味」ではありません。恋愛関係が事件の本筋や目くらましにしっかり結びついた、とっても楽しい本格ミステリです(ウィキペディアでは“Suspense novels”と分類)。

舞台はまさに出版された1950年代半ば。政治情勢はそれほど正面に出て来ません。北部にはいまだトルコ軍が侵入しておらず(北キプロス侵攻は1974年)、主人公一行が島の北と南をのんびり車で往復するのが印象的です(現在では北部へ行くには境界となる緩衝地帯で審査を受ける必要があり、さらに宿泊施設に関しても制限があるそうです)。

この時期なら、むしろ宗主国イギリスとの関係のほうが緊迫しているはずです。1960年にキプロス共和国が独立する数年まえのことで、次第に反英組織エオカ団(ブレイク『メリー・ウィドウの航海』に出てきた)の武力闘争が激化してきます。

ただしこの反英という面も、「キプロスではエノシス(ギリシャ本国への統一)を支持する島民の間に反英感情が高まっとるらしいぞ」と伯父に忠告されるものの、現地に着くと、「新聞の話ではキプロス島はみな現状に不満だそうですね」「いや皆陽気ですよ」のような会話が交わされ、島全体の不穏な様子はたいして描かれません。旅館の壁にさりげなく張られた可愛らしいギリシャ王妃フレデリカの写真を見たアマンダも「島民の大部分はイギリス支配よりも、ギリシアとの提携を望んでるんだわ」とぼんやり思う程度です(ただし、この王妃はドイツ出身で親ナチを批判されることが多かったのですが)。

アマンダたちが怖れるべきは卑劣な殺害犯の奸計のみ、といった状況です。

それより楽しめるのはトラべル・ミステリー風のキプロス名所めぐりです。

北部海岸のキレニア城(Κάστρο της Κερύνειας、十字軍が築き16世紀にヴェネチア共和国が改築)、ベラペ寺院(13世紀カトリック僧院の遺跡)、聖ヒラリオンの十字軍城跡(ディズニーの白雪姫の城のモデルになったとか?)といった、今ではトルコ占領下にある地域が次々に登場するのは壮観です。

https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrenia#/media/File:Girne_Kalesi.jpg |

残された統計によると、キプロスのギリシャ系住民は1960年当時で57万人ほどだったようですが(現在は90万人を超える)、作品に登場するのは残念ながらただ数人です(モブシーンの人々は別にして)。しかも、セリフがあるのはミス・ムーン邸のメイドのユーリディスのみ。他に彼女の甥で、ムーン邸の使用人アンドレアスとか、商売仲間のコストスやガブリレデスなどは名前が挙がるだけ……

舞台はエキゾチックながら、あくまで英国人の狭いサークル内で事件が起き、サスペンスと謎解きが楽しめるコージーミステリです。

■M・M・ケイのギリシャ語講座■Καλωσόρισες!(カロソリセス!)「いらっしゃいませ!」 Τι χαμπάρια;(ティ・ハバリア!)「何かニュースは?=ご機嫌いかが?」 Κοπίασε μέσα!(コピアセ・メッサ!) 「お入りになって!」 支店長の妻(イギリス人ですが)は夜中にドアがノックされて、 Ποιος είναι;(ピオス・イネ?)「誰なの?」 |

続くシリーズ第四作『ケニアに死す』(Death in Kenya, 1983年、オリジナルはLater Than You Think, 1958年)でも、職業探偵ではない若き女性ヴィクトリアが、いまだ英国植民地だったケニアの大農園をさる理由から訪問し、殺人事件に巻き込まれていきます(謎解きではむしろ脇役ギルバート警視に見せ場)。

最初に主役っぽく登場した別の人物が、次章で突然姿を消すあたり、展開はなかなか侮れません。

時は《マウマウ団の乱》勃発の直後で、社会にはまだまだ不安と恐慌が蔓延しています。この反乱は1952年に英国植民地だったケニアで、多数派キクユ族の急進派が起こした民族主義運動です(作家にはよほど衝撃的な体験だったのでしょう。『キプロスに死す』の中でも触れられています)。鎮圧はされましたが、1963年のケニア独立につながったそうです。

小説中でも、この史実とリンクして、逃亡した反乱軍のリーダーが偽名を使って農園に潜伏しているのではという物騒な疑惑が持ち上がります。

農園内で続く正体不明のポルターガイスト騒ぎ、殺人現場に残された謎のクッション、消えた注射器、ナイフ、ヨードチンキの壜など、細かな謎があちこち散りばめられ、きちんと回収されていくあたり、『キプロスに死す』同様に本格物として面白く読みました。犯人登場の場面で「そこにいた人は、突然まったく見知らぬ

ただし一番印象に残ったのは、犯罪のミステリ的構図や謎解きよりも、登場人物たちが巧妙に空とぼけながら、底意地の悪さをぶつけ合う心理戦です。とりわけ終盤の、ヴィクトリアとある人物の鬼気迫る対話や、その後に明かされる、隠された真意にはゾゾッとしました。「ロマンチック・ミステリ」と聞くと、なんだか華やかで夢溢れる甘美なものに感じてしまいますが、この作品の人間たちの悪意は暗い水底で渦を巻いています。

それにしても、そんな悪意の極限とは言え、真犯人の思考があまりに自己中心的で、後味がどうにもよくありません。昔の本格ものに時おり出てくる、受け入れがたい理由づけが動機の一部になっているし。『キプロスに死す』の悪人像の方が欲望一筋で、よほどいさぎよい感じです。

わずかながらもギリシャ語が出てきた『キプロスに死す』(母語で押し通す快活キャラのメイドがストーリーに明るさを添えていました)に比べ、こちらではスワヒリ語がほとんど聞かれません。(農園主は使用人に)「みじかくスワヒリ語で何か命じた」程度で片づけられています。言語を一例として、主人公の属する英国人サークルと現地人との心理的距離はより大きく、緊張感が漂っています。それだけに、外国人である主役たちには現地社会の不穏な情勢が明瞭に見分けられず、いっそう気味悪く感じられます。「逃亡し潜伏するアフリカ将軍」などという、お伽話のように響くエピソードも、「もしかしたら」と信憑性を帯びています。

ネット上で、M・M・ケイのファンが作成したサイトを見つけました。

各作品の書影(もちろん早川ミステリ文庫も)やケイ自身の手になる絵画(若い頃から児童書の挿絵も手掛けていたらしい)など、興味をそそられる資料がずらり並んでいますので、ぜひご覧になってみて下さい。

|

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

| 台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっともっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 十二世紀内戦中のイングランド西部で悠然と流れる謎と冒険の物語。何と言っても、十字軍戦士から修道士に転身した初老の男という渋い主役が魅力。目指すべきはだれもが幸せになるような事件解決だ、というそのことばは身に沁みます。 |

| 【半七捕物帳の岡本綺堂の手になるたおやかで心地よい訳文(どの作品も青空文庫で読めますが)。シムラーが舞台のキプリング「幻の人力車」も入ってます。幽霊との会話が常態化していく様が怖い。】 |