みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

長らく「出ます、出ます」とご紹介してきた竹書房の『ギリシャ・ミステリ傑作選』が6月下旬に発売となり、ようやく「出ました」とお伝えできてホッとしています。一冊の本を出版するには、実に多くの人々の支えが必要なことを身を持って体験しました。マイナーな国(ギリシャの人口は日本の十分の一)にも、ミステリという形で、人間の心の闇や社会の発展とねじれを描こうとする作家たちがいることを知っていただければ嬉しいです。

さて、今回のエッセイは「手」に関するお話です。

「手」「足」「頭」といった身体を指す単語が比喩的な意味でも使われるのは言語一般によく見られる現象です。ギリシャ語でも「χέρι(ヘリ)」はもともとの意味「手首から指先まで」や、より広範囲の「肩から指先までの腕全体」という身体部位以外に、「鍋、ドア、ナイフの取っ手・柄」とか「εργατικά χέρια(エルガティカ・ヘリア)仕事の手=働き手」、「δεξί χέρι(デクシ・ヘリ)右腕=有能な側近」、「δεύτερο χέρι(デフテロ・ヘリ)二番目の手=中古品」など、人間以外の手に類似した部分や、手そのものではなく、その力や機能の意味としても使われます。なかには「μακρύ χέρι(マクリ・ヘリ)長い手=(悪事に関して)手が早い」、「στα ξένα χέρια(スタ・クセナ・ヘリア)他人の手で=育ての親に」「ζητώ το χέρι(ジトー・ト・ヘリ)手を請う=プロポーズする」、「τρίβω τα χέρια(トゥリヴォ・タ・ヘリア)手をこすり合わせる=(しめしめと)満足する」、「να μου κοπεί το χερί(ナ・ム・コピ・ト・ヘリ)手を切られてもよい=(誓いの言葉として)絶対に、本当に~」のように、意味を取るのに「ん?」と一瞬立ち止まってしまう場合もあります。

今回ご紹介する二作品は、まったく偶然なのですが、どちらも題名に「手」が入っています。この類の作品といえば、モーパッサン「手」、レ・ファニュ「白い手の怪」、ドイル「茶色い手」、W・W・ジェイコブズ「猿の手」、ブレア「万神の手」、マンビー「アラバスターの手」、スタージョン「ビアンカの手」、ゼラズニイ「ボルジアの手」などいろいろ思い浮かびますが、怪奇や幻想ものが多いですね。「手」の持つ異様な能力とか、「手」にかけられた呪いが恐怖を呼び起こすことが多いからでしょうか。バーク「オッターモール氏の手」はミステリ・オールタイムベストに入っているけど、霧のロンドン貧民窟で展開する気味悪い話ですし、(題名には出てませんが)カー初期の『毒のたわむれ』ではカリグラ帝の石像の這いまわる手がホラー・ネタとして使われていました。ミステリー・サイドでは、寡聞にしてあまり思いつかないのですが、スタウト『手袋の中の手』とかスカーレット『猫の手』ですかね? あ、ギリシャが舞台のズルーディ『ミダスの汚れた手』がありました。

ついでですが、有名なギリシャ人作家のガラティア・サランディという人にも「手」(1962年)という短編があります。老いて関節炎に苦しむ女性が、ある日窓ガラスを横切る《白い手》を目にして、その正体をあれこれ想像するうちに心情が変化していく不思議な作品です。

今回の二作の「手」はそのまま字義通り? それとも比喩的? そもそもどんなテイストの小説なのでしょうか。

◆ミステリ? オカルト?

まずは、エレフセリア・メタクサ『神の手』(2021年)から。初めて読む作家なので傾向がわかりません。たぶん天才医師とかマラドーナの反則の話ではなさそうですが、ミステリ小説なのかどうかもはっきりしないまま、題名とカバー絵に惹かれて読み始めました。

エレフセリア・メタクサ『神の手』 ミノアス社、2021年。 |

初老のヴァルサミス警部の目覚めは早く、ギリシャコーヒーとタバコで一日が始まります。退職後はカモミールとセージのお茶を飲みながら、カフェニオでタヴリ(バックギャモン)にふける自分を夢想する典型的なギリシャのおやじです。

その日、部下のヤヴログルがオフィスに入ってきますが、何やら動揺しています。ひとりの青年が署を訪れ、まだ起きてもいない殺人を告訴したいなどと訴えているらしい。このグリゴリスなる青年、見た目はストイックでまっとうなのに、夢の中で自分の死体と燃える十字架を見て殺されると確信したんです、などと大真面目に言います。呆れたヴァルサミス警部が、夢が根拠じゃ警察は動けませんからなあ、と丁重に断ると、青年は悄然と立ち去ります。

実は部下のヤヴログルが動揺したのには、馬鹿げた告訴以外にも理由がありました。青年のとんでもない主張に手を焼いて、とっとと追い返そうと肩に触れたところ、相手は電流が流れたかのように飛び上がり、突然ヤヴログルの過去の秘密を語り始めたと言うのです。少年時代にヤヴログルは強盗事件で母親を殺されており、その忌まわしい過去を周囲には隠していました。いきなりオカルト話めいて来ましたが、グリゴリス青年には、人の生涯を幻視する不可思議な能力があるのでしょうか。

その後下宿に火災が起き、グリゴリス青年は本当に亡くなってしまいます。幻視能力はまさか本物だったのか? 青年の母親と妹が警察を訪れますが、親子間の関係が何やら妙です。母親はこわばった表情で息子の予言能力を首肯し、しかしそれこそはあの子が悪魔の手先になった証なのです、などと訴えます。妹のほうは抑圧されたような不自然な反応しか見せず、頬には引き攣れた火傷の跡が。

頑固で昔気質のヴァルサミス警部と、彼を父親のように慕う心理学者エルサが捜査を開始します。

章の合間には、どこか薄暗い部屋での陰謀の様子が挟まれます。この人物たちが事件の黒幕のようにも思われますが、1950年代にギリシャを恐怖に陥れたシリアルキラーの逮捕には霊媒師が手助けしたとか、ギリシャ心霊研究会が霊媒の科学的実験を行い、著名な作家も立ち会ったといった実話が出てきて、いったいディクスン・カー風の怪奇ミステリなのか、それともオカルト・ホラーなのか、判然としないままでストーリーが進んで行きます。

その後も事件が続き、心優しい娼婦や廃屋暮らしの浮浪者が焼死します。かたわらには焼け残った聖書の「ソロモンの箴言」や「マタイ伝」のページが。犯人からのメッセージ? 犠牲者をつなぐ線がなかなか見つかりません。さらにグリゴリス青年の母親がなぜか失踪。おまけに、かつてグリゴリスに禁断の悪魔祓いを施していた神父までが姿を消します。事件の全貌がなかなか見えないなか、エルサにはある人物の話の矛盾が気にかかったままです。

「神の手」という語そのものは、神の持つ力、神の存在そのもの、といった意味なのでしょうが、果たしてこの世界を超越する神がいて、実際にキャラたちを動かしているのか、あるいは善なる神ではなくその陰で策動する悪魔なのか。はたまた、そういったあちら側のオカルト話ではなく、誰か人間の意志が犯罪となって発現したものなのか。その場合でも、神の奇蹟を利用する狡猾な悪党かもしれず、あるいは、神のしもべを自認し狂信的な行為を続ける宗教者である可能性もあります。いろいろと想像しながら、ラストシーンまで楽しめました。

作者エレフセリア・メタクサは1970年アテネのエガレオ地区の生まれ。文学、演劇、ジャーナリズムを専攻し、女優やニュース番組のキャスターとしても活躍しています。

作家としては、第34回全ギリシャ文学者協会のコンクールで佳作を取り、長編『月が語る時』(2012年)でデビューしました。続く『烏木のごとき黒髪』(2013年)で心理学者エルサ・グリヌが初登場しますが、夫と娘が殺害されるというショッキングな事件に巻き込まれます。その後、『後ろを見るなかれ』(2014年)、『砕けた鏡』(2016年)、『誰がイフィゲニアを殺したのか』(2017年)のミステリ三作が続き、2019年の『ヘカテの三つの顔』からいよいよヴァルサミス警部のお目見えです。考古学マニアの大富豪が古代の神ヘカテ崇拝の復活を目論み、忌まわしい所業に走るスリラー作品のようです。翌年刊行の『罪なき罪人たち』ではエルサとヴァルサミス警部の二大キャラが共演して、中世の残虐さを彷彿とさせる殺人事件を解決し、以降は『神の手』、『スミルナの宝物』(2022年)でこのコンビが主役を務めます。後者は1922年のスミルナ大破局の際、ギリシャ本土へ脱出を試みた人物の惨劇が百年後の現代につながる物語だとか。他の作品でも、遠い過去の因縁が現在の惨劇に絡むストーリーが持ち味のようで、これは読書欲を誘われます。

エレフセリア・メタクサ『ヘカテの三つの顔』 ミノアス社、2019年。 |

エレフセリア・メタクサ『スミルナの宝物』 ミノアス社、2022年。 |

ついでながら、フィリップ・カーも『神の手Hand of God』(2015年)という作品を遺しています。看板のバーニー・グンターものではなく、英国サッカーチームのマネージャー、スコット・マンソンが主役の三部作のひとつだそうです。こっちはサッカーの反則プレーの話になるのでしょうか。2018年『ギリシャ人の贈り物』ではミュンヘンの保険会社社員となったグンターがアテネに出張し大暴れしていますが(エッセイ第26回)、それ以前にもギリシャを舞台した作品があるのは知りませんでした。ギリシャ語訳も出ており、訳題がメタクサ作品と同じなので今回気が付きました。

フィリップ・カー『神の手』ギリシャ語訳 ケドロス社、2016年。 |

◆《ドリフター》三部作

続いては、レフテリス・ブロス『死者の手』(2020年)です。最初から《ドリフター》三部作として構想されており、本書はその一作目です。《手》とか《ドリフター》とか一体何のことだろう?と思いながら読み始めることになります。

レフテリス・ブロス『ドリフター1 死者の手』 ベル社、2020 年。 |

主人公の《おれ》はアテネのオロフ・パルメ通りにある電化製品の倉庫でバングラデシュ人たちに交じって働いていましたが、三か月前、不況を理由に突然解雇されてしまいます。大家からは家賃の督促が続き肩身の狭い毎日(ちなみに、1986年に暗殺されたスウェーデン首相オロフ・パルメは時のギリシャ首相アンドレアス・パパンドレウと親交があり、自分の葬儀にはミキス・セオドラキスの曲を流してほしいと遺言していたほどギリシャ文化に傾倒していたそうで、アテネ市内の道路にその名を残しています)。

下宿でくさっていた《おれ》ですが、ちょうどバーを開こうとしていた知り合いフスカスに運よく雇われます。この店の名が《

働き始めた《おれ》の前に元カノのクセニアが現れ、助けを求めます。新しい恋人が突然死んじゃって、警察は自殺だと結論付けたんだけど自分は信じない、数日前に彼からプロポーズされてたんだから、と訴えます。その恋人マノスという男は実は《おれ》を体よくクビにした倉庫の管理者であり、しかも、クセニアを奪った憎き相手なのですが、《おれ》は結局クセニアに手を差し伸べてやります。ハードボイルドの主役とは思えない優柔不断な男です。死んだマノスは車のダッシュボードに謎のメモを残しており、アッティカ郊外ラヴリオの彼の別荘のプール(?)に事件のカギがあるらしい、いっしょについてきてほしいの、というのがクセニアの頼み。(読者の予想通り)、謎の車が途中から《おれ》たちの後をつけてきます。

よくありそうな展開ですが、こうして、謎解きと宝探しのようなストーリーが動き出します。

やがて、件の倉庫から夥しい密輸武器が発見され、アッティカ警察本部も捜査を始めます。さらに故マノスの後ろには大物政治家の影がちらつきます。

こうして、《ドリフター》で行われていた違法なカード賭博と倉庫管理者マノスの死(殺人?)とがストーリーの二つの核となります。主人公《おれ》は私立探偵でも警察官でもなく、とにかく日々の糧を得るためにバーに雇われたものの、両方の事件で警察に追われ、同時にクセニアに頼まれて違法な行為までやる羽目になります。実兄がいるらしいことが途中でわかるのですが、なぜか絶交状態で、その因縁もストーリーに一枚かんできます。

普通人の《おれ》がノワールなストーリーに巻き込まれてしまうのは、クセニアのせいなのですが、これがなかなか逞しい女で、破産した父を救うため高利貸しと見合いしたり、旅芸人と恋に落ちて駆け落ちしアテネでストリッパーとして生計を立てたりと、生命力に富んでいます。恋人が死んでもやすやすと乗り越えるだろうな、と《おれ》は想像。正直なところ、《おれ》とクセニアがよりを戻しかけるパートなどは少々退屈(他のストーリー部分が面白くて、そっちを追ってほしい)と感じていたのですが、このキャラの造形が重要であることが先の方でわかります。

作品全体の仕掛けとして(今どきもう珍しくないのかもしれませんが)、異なる人称の語りが自在に切り替わります。一人称語りのパートでは《おれ》が二つの事件とクセニアに振り回される情けない姿を晒し、三人称部分では警察捜査の状況が丹念に描かれ、メリハリが効いています。ハードボイルド風一人称語りだけでは世界が限られてしまい、ストーリーを広げるのが難しいのでしょう。特定の人物のみに肩入れせず、物語世界の全体を俯瞰できるこういう構成、私は好きです。

「手」の意味は途中で明かされます。「死者の手」とは西部のガンマン、ワイルド・ビルがポーカーの際中に撃たれた時手にしていた黒のエースと8のツーペア(最後のもう一枚は不明)で、不吉の象徴だそうです。別にネタバレではなく、カバー絵にも堂々と描かれています。それより問題は誰がこの忌まわしい札を手にしたのか、それがストーリーをどう動かしていくのか、という点。全ての謎はバー《ドリフター》にあり、ということなのでしょう。

結末では、倉庫殺人事件の謎は解決されたものの、いくつかの因縁が残され、決着は第二、三作へ持ち越されます。次も読まなくちゃ、ということになりますね。

作者レフテリス・ブロスは1989年アテネに生れ、ギリシャ西部アグリニオで育ちました。アテネ工科大学電子工学部を卒業し、アテネで暮しています。

初めての作品は短編集『アマチュアの殺人者たち』(2018年)で、雑誌《クレプシドラ》誌の新人文学者賞にノミネートされました。

上に書いた通り、『死者の手』は《ドリフター》三部作の一作目で、続く『ギロチン』(2021年)、『くじを引く娘たち』(2022年)もすでに刊行済み。

レフテリス・ブロス『ドリフター2 ギロチン』三部作の第二作 ベル社、2021。 |

ミステリ作品が三部作として売り出されるのは流行のようで、他にもエフティヒア・ヤナキ《アテネ三部作》や《深淵三部作》、キキ・ツィリンゲリドゥ《ヴァンパイア警部三部作》などがあります(いずれもエッセイ第17回)。

最後に訃報を一件。

前回エッセイでご紹介したばかりのコスタス・カルフォプロス氏が7月6日、67歳で逝去されました。中編『カフェ・ルカーチ』や『ギリシャ・ミステリ傑作選』の「さよなら、スーラ」の作者ですが、評論やアンソロジー編纂でも活躍され、ギリシャにおけるミステリ小説の評価向上に努めた重鎮として、作家や読者の敬意を集めた方でした。

2023年 5月に出た短編集『美しき始まりは殺しで終わる』が遺作となったようで、「さよなら、スーラ」も収められています(書名はもともと「さよなら、スーラ」の副題)。

コスタス・カルフォプロス『美しき始まりは殺しで終わる』 カスタニオティス社、2023年。 |

https://www.elsal.gr/el/nea/1379-pethane-o-kwstas-kalfopoulos.html 【《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》HPに掲載された追悼文】 |

ご冥福をお祈りします。

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(25)――小まとめ「われわれはどこにでもいる」――

「われわれの仲間がどこにでもいることを、まずは知ってもらいたい」

スペクター幹部ミスター・ホワイト

いつの間にかエッセイの後半部に居座ってしまった「欧米ミステリ中のギリシャ人」です。

本エッセイ自体はもともとギリシャ・ミステリの魅力をお伝えしようと始めたものですが、今のギリシャを身近に感じていただくにはもう一つの道もあるな、と途中で思いついたのがこの後半部分です。

欧米ミステリの翻訳作品を読んでいて、現代のギリシャ人が出てきたり、ギリシャの文化や歴史、食べ物などに出逢うことが少なくありません。主役を張るギリシャ人探偵もいれば、チョロっと顔を出す脇役もいます。日本語で読めるミステリ中のそんな近現代ギリシャ豆知識をご紹介し、読書のつまみにしていただければ、というのが狙いです。

今回は25回目でいい区切りなので、ちょっと小まとめをしてみようと思います。

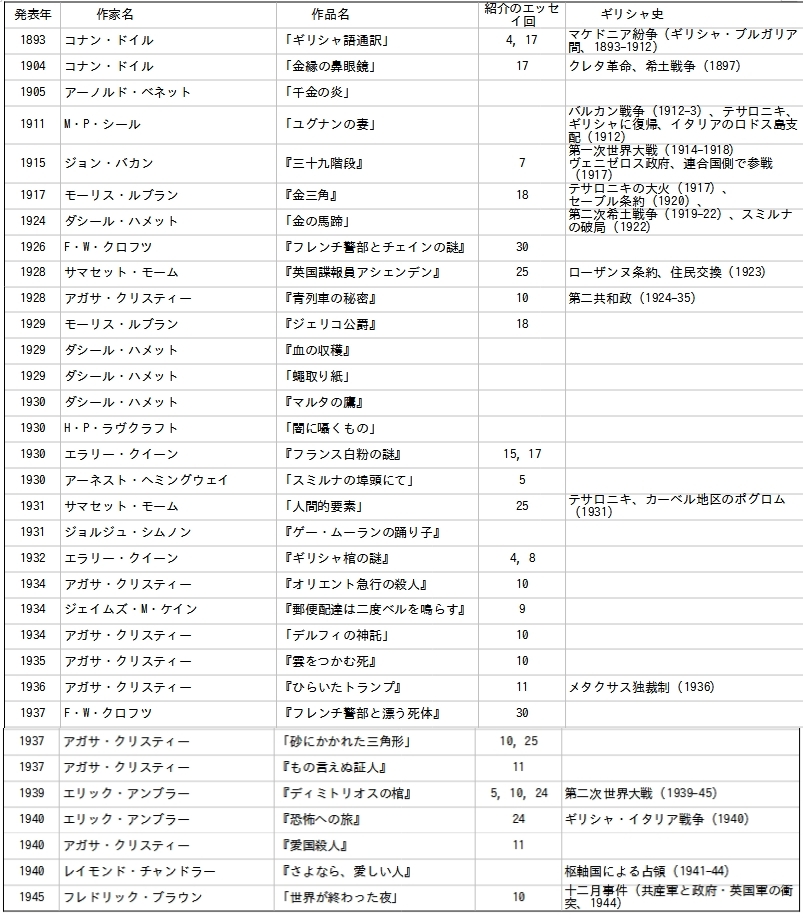

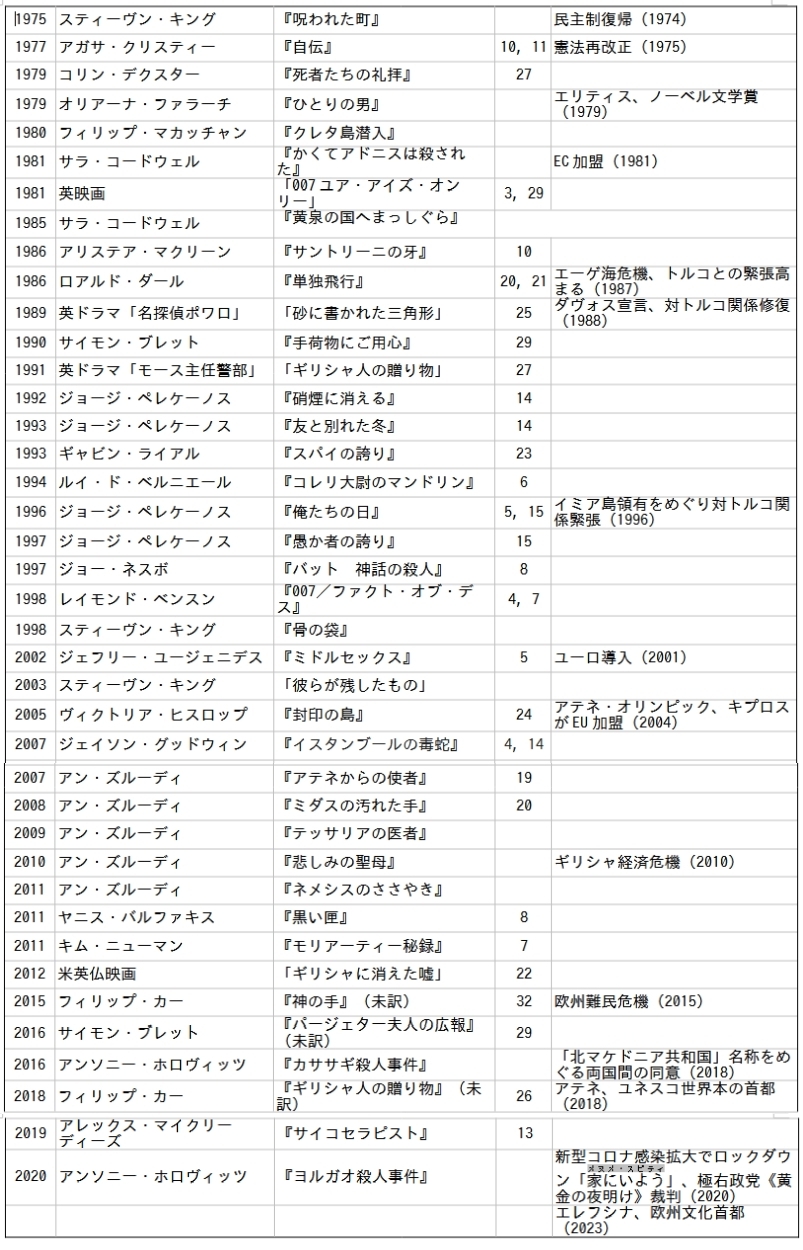

これまで、エッセイ後半で取り上げてきた作品をまとめ、さらに今後触れる予定の作品も付け加えました。(原作の)出版年順に並べたので、時代とともに欧米ミステリがギリシャに接近し、欧米が近現代のギリシャをいわば《再発見》する様子が少し感じられるかもしれません。

せっかくなので、狭義のミステリ作品以外にも、冒険、戦争、ホラー、あるいは一般小説でも手軽に和訳で読めるものを一部入れておきました(まあ、何でもありの感じです)。おっ、こんなところにもギリシャ(人)が出てくるのか、と楽しんでいただければと思います。

近現代ギリシャの歴史と文学史は19世紀初めの独立戦争の時期から始めるのが一般的です。

あくまで近現代の話なので、突然メナンドロスの喜劇を翻訳し始めたファイロ・ヴァンス(『僧正殺人事件』)とか、クセノフォン「アナバシス」を読み返しながら新トリックを思いついたエラリー・クイーン(『フランス白粉の謎』)のような場合は除きます。

言うまでもありませんが、私が個人的に読書を楽しむ中で気づいたメモにすぎません。まだまだ多くのギリシャ人たちがミステリ作品に潜んでいるはずです。新たな出会いは私自身も今後の愉しみにしています。

いちおうミステリの話なのですが、もっとも古い例としてジョン・ポリドリのホラー「吸血鬼ラスヴァン」(1819年)に触れておきます。何といっても独立戦争リアルタイムの作品ですので。例の、コモ湖畔のディオダティ荘にバイロン卿やシェリー夫人たちが集まり恐怖小説執筆に没頭した中から生まれた、吸血鬼小説の嚆矢とされています。

裕福な若者オーブリーはロンドンに突如現れた怪しげなラスヴァン卿に魅惑され、一緒に大陸旅行に出かけます。が、ラスヴァンの放蕩ぶりに愛想が尽きたオーブリーは一人バルカン半島を横断してアテネへ。ギリシャ人宅に下宿し遺跡巡りをするうち、一家の娘イアンテに惹かれます。ギリシャはまだオスマン・トルコの支配下。イアンテもイスラムの楽園の天女のごとし、などと形容されています。ただし「イアンテ」はギリシャ神話に出てくる名で、男として育てられたクレタ人女性を恋してしまう美女です(シェリーも娘にこの名をつけています。そこから取ったのか?)。ある日この美女が森の小屋で殺されてしまい、その喉元にはおなじみの歯型。村人たちは「吸血鬼だ」と震えあがります……

このポリドリ作品は、もともとバイロン卿が構想のみを語った断章(1819年)に基づいており、一方バイロンの断章(「吸血鬼ダーヴェル」)では、主人公たちはアテネではなく、トルコのスミルナに向かったことになっています。神殿で瀕死のダーヴェルはエレウシスの泉にある物を投げ入れるように語り手に誓わせたところで幕(話が続いていたなら、主人公はギリシャのエレウシス――フレンチ警部が夢見ていたあの遺跡――まで行き、ダーヴェルは復活して血なまぐさい展開になったのでしょうが)。

西欧のエンタメ作がリアルなギリシャに触れたもっとも早期の例でしょう。

ありがたいことに、この二作品は新訳で読むことができます。

その後19世紀後半にはジュール・ヴェルヌのエーゲ海冒険譚とかいろいろありそうですが、ミステリ作品との出会いとしては、ホームズや二十世紀以降のことになるようです。

以下に第二次大戦までの作品をリストにしてみます。

二十世紀初頭の欧米ミステリでは、ギリシャ人は成功した移民か、あるいは得体のしれない東洋の民族のように描かれています。

ドイル「ギリシャ語通訳」にはロンドン在住のエリート通訳やアテネの富裕な兄妹が登場します。他方で、ルブラン『金三角』の老執事シメオンはいまだオスマン・トルコ領だったマケドニアの出身で、怪しげな東洋の怪人の雰囲気をまとっています。同じルブランの『ジェリコ公爵』にもギリシャ人が出てきますが、これはもっと格下の、シチリアで小金を稼ぐチンピラ海賊です。

バカン『三十九階段』はバルカン戦争の国際会議出席のためロンドンを訪れたギリシャ首相(ヴェニゼロスがモデル)の暗殺計画が発端ですが、たまたま計画を知った主人公が危険に巻き込まれるスリラーで、首相は単にきっかけとして名が出るに過ぎません。

『クイーンの定員』を読む中で出逢ったベネット「千金の炎」は、ある一節で笑ってしまったので加えただけです。主人公の富豪詐欺師が手柄話を披露する中で、ハイドパークの最高級レストランについて「そのビルは地下鉄駅に直結しており、その上にワイン倉、広々としたランドリーと連なり、次階がスポーツ・クラブ、ビリヤード場、グリル、それから語尾が『~オプロス』の名を持つタバコ商のオフィスへと続いている」。ここにも「何々プロス」が出没、しかも例によってタバコ商人。ご本人は全く登場しませんが、20世紀初めのギリシャ人のステレオ・タイプはこんな感じだったのでしょう。

黄金期の作家では、クリスティーがけっこうギリシャ人を登場させています。『オリエント急行の殺人』のコンスタンチン博士のような人懐っこい南国人か、『雲をつかむ死』や『青列車の秘密』の骨董商父娘のような、少々後暗い大商人か富豪のイメージ。ただしトリックの名手クリスティーのことですから、チョイ役でも信用できない陰影を帯びていて、『もの言えぬ証人』のスミルナ出身のタニオス博士(英国留学の堂々とした紳士)とか、『愛国殺人』で歯の診察中にひどい目に遭うアンバリオティス氏(英国人の歯科助手が名前を発音できず困るのが笑える)とか、そのまま信用していいのかどうかためらわれます。

クリスティーの主役探偵のギリシャ訪問は、パーカー・パイン氏の「デルフィの神託」とポアロの「砂にかかれた三角形」くらいでしょうか。いずれも短い作品で、後者のロドス島の描写などはたいして魅力がありません(五十年後に作られたドラマ版は島で大掛かりなロケが行われ、スタッフの意気込みが感じられます)。むしろ、作家本人がハネムーンでアテネやデルフィを訪れ、現地の人たちとのやり取りが精彩に富む『クリスティー自伝』の方が面白い。

その他の作家でも、ギリシャが舞台となることはほとんどありません。シールの、偏屈な富豪がデロス島に邸宅を建てる(「アッシャー家の崩壊」のパロディーみたいな)怪奇小説「ユグナンの妻」はちょっと特例でしょう。モーム「人間的要素」で主人公の作家はロドス島を訪れますが、この島は第二次大戦後までイタリア領で、作品中の邸宅も街角もイタリアのような風情を醸し、民族衣装フスタネッラをまとう現地のギリシャ人たちの方がなんだか違和感あり(「砂にかかれた三角形」よりは雰囲気が出てますが)。

『ゲー・ムーランの踊り子』に登場するギリシャ人は、シムノン作品によく出てくる東欧や北欧の小国出身者たちの流れでしょうか。メグレもの第一作『怪盗レトン』からして、ラトビア人がタイトルに出てくるし、『男の首』のチェコ人や『メグレと深夜の十字路』のデンマーク人などは忘れがたい印象を残します。とは言え、これらの虐げられ屈折した人々に比べ、『ゲー・ムーランの踊り子』のギリシャ人グラフォプロスはアテネの裕福な銀行家の御曹司で、さる目的でリエージュ(シムノンの故郷)を訪れメグレ警部と絡むことになります。ただし、主役の少年たちは最後まで彼をトルコ人だと思い込んでおり、西欧人にはバルカン以東が同じように映っているらしい。

クロフツやアンブラーのスパイものでも、主人公たちが旅の途中で少し立ち寄る程度です。『フレンチ警部と漂う死体』で警部の関心はただただ古代遺跡巡りだし、『ディミトリオスの棺』はギリシャ人がタイトルにデカデカと顔を出していますが、主役ではありません。そもそも冒頭から死体で登場し、英国人作家がこの後暗い国際的ブローカーの暗躍した跡を追って行く話です。『恐怖への旅』も船旅の途中に上陸し、駆け足で観光するだけ。

米国に目を転じてみましょう。ギリシャからの新移民が増加するのは二十世紀の初めです。

クイーン『ギリシャ棺の謎』にはニューヨークに三代住み着いたギリシャ人一家が登場しますが、(正教会や民族学校もあるはずなのに)コミュニティーから奇妙に孤立しており、国名シリーズとして使いたかっただけのような感があります。現代のギリシャはただの薬味で、天才探偵の上から目線がちょっとひどい。

ハードボイルドの巨匠たちは、リアルな米国社会の情景に一筆割こうというつもりか、唐突にギリシャ人を登場させます。チャンドラー『さよなら、愛しい人』の冒頭でマーロウは消えたギリシャ人理髪師の行方を捜す依頼を受けますが、それ以上話は発展せず(理髪師本人もどこへ隠れたものやらそれっきり)。

むしろ、ハメットの方に生身のギリシャ人が顔を見せます。『血の収穫』や『マルタの鷹』では食料品店の経営者とか、お宝を扱う美術商といった人物の名前だけですが、短編「金の馬蹄」ではコンティネンタル・オプの作戦に一枚加わる(ここでもやっぱり)理髪職人、「蠅取り紙」では《もぐり酒場のパソス》が名前入りで登場。パソス氏はセリフはないながら、アクション場面にも参加しています。とは言え、彼らも、例えば「シナ人の死」に典型的に見られるような東洋人のステレオタイプ的扱いとさして大差ありません。

特筆すべきは、ケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』でしょう。カリフォルニアでダイナーを営むギリシャ人ニックおやじの姿を通して、当地のギリシャ移民社会の一端が写し取られています。おやじの上昇志向、成金趣味、故国へのこだわりも、サラッとですが描かれているし、『ギリシャ棺の謎』とは違って、ちゃんとギリシャ正教の教会で葬礼が行われているのもリアルです。

戦後になりますが、ロス・マクドナルド『さむけ』でも、なぜか急にギリシャ人カップルが尾行中のアーチャーの目前に現れ、「何かギリシャ語でやさしいことばを呟いた」とあって、ビックリさせられました。

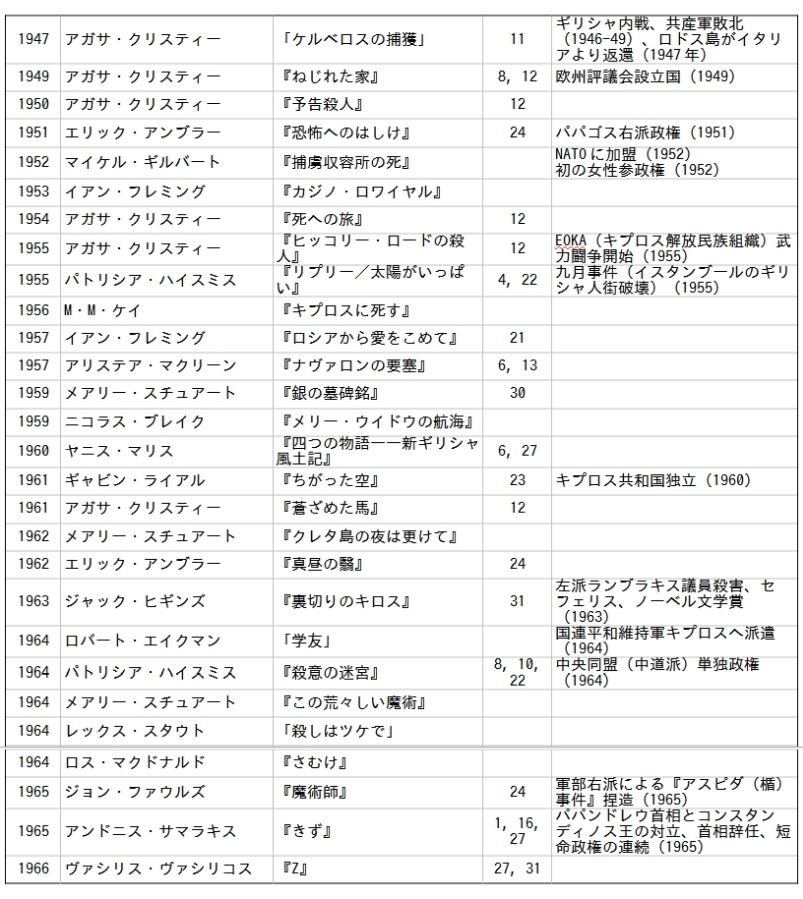

第二次大戦の枢軸国による占領期とこれに続く内戦が終結した後、1950年代から右派政権の下でギリシャ社会は経済的繁栄を始めます。1952年にはNATOにも加盟し、共産圏ブロックに対する西側陣営として重要な存在になっていきます。

こういう状況下では、欧米ミステリもこの国に接近しやすくなるでしょう。

戦後から1960年代末までの欧米ミステリ中のギリシャは次のようになります。

この時期の欧米ミステリにギリシャが登場する流れの一つとして、冷戦下でのスパイ戦争冒険ものがあります。

007シリーズ第一作『カジノ・ロワイヤル』で敵役ル・シッフルを叩くためにボンドが乗り込んだカジノに居座るのは(超有名らしい)海運王のギリシャ人ギャンブラー。腕はけっこう立つようですが、他の英米仏伊ベルギー人プレーヤーたちがきちんと名前を挙げられるのに対し、最後まで「ギリシャ人」としか呼ばれないのが異様です(同席のインド人の大君や中国人と同じ扱い)。

全編ギリシャで展開する傑作としては、何といってもアリステア・マクリーン『ナヴァロンの要塞』です。第二次大戦中トルコに近いケロス島にとり残された千人以上のイギリス兵を救うため、五人の特殊部隊が対岸のナヴァロン島に派遣され、援軍を寄せ付けない強力な大砲を破壊しようとします。島の断崖絶壁をよじ登り潜入という有名なシーンは序の口にすぎず、立て続けに襲いかかる危機は、こんなミッションとうてい不可能でしょ、と読者が思ってしまうほど。

島は全体が要塞というわけではなく、ちゃんと島民がいて、独立戦争の英雄たちの色褪せた写真が飾られた酒場ではブズーキに合わせてレベティカ歌謡が響いています。

マロリー大尉率いる特殊部隊には、唯一のギリシャ人として不屈のアンドレアス(映画ではアンソニー・クイン)が守護神のごとく付き従い、手練れの地元レジスタンス兵二人も協力します。

マクリーンは第二次大戦のストーリーですが、ライアル『ちがった空』やヒギンズ『裏切りのキロス』では、架空とは言え、リアルタイムのエーゲ海の島で主人公たちが活躍します。ギリシャがようやく本格的な舞台として使われ、ギリシャ人の警部や村の住民たちもセリフがもらえるようになってきました。

パトリシア・ハイスミスはリプリー・シリーズ第一作『太陽がいっぱい』で、ギリシャへの憧憬を始終リプリー君に語らせ、ラストシーンで遠慮がちにピレアス港を登場させましたが、九年後の『殺意の迷宮』になると、リプリーの分身のような主人公がアテネの街やクレタ島を走り回り(クレタの島都イラクリオだけではなく、西の町ハニアまで行ってる)、ギリシャ人の脇役たちと仲良くなってアテネの家にまで招待されてます。

しかし、この時期もっとも注目されるのはやはり英国人作家メアリー・スチュアートでしょう。『銀の墓碑銘』でデルフィの神域、『クレタ島の夜は更けて』でクレタ西部の山村、『この荒々しい魔術』でケルキラ島(コルフ島)と舞台を変えながら、いかにも作者お気に入りの国なんだろうなと思わせる細やか筆致で人と土地を丹念に描きます。

彼女の作品が魅惑的だと感じさせるのは、英国人作家ならもっぱら古代ギリシャに目が向きそうなのに、同時に現代ギリシャの経済的な沈滞や占領期、内戦といった苦難の歴史にも触れ、しかも両時代を巧みにストーリーにリンクさせている点です。

『銀の墓碑銘』と同年には、ニコラス・ブレイクが『メリー・ウィドウの航海』でキャラ探偵ストレンジウェイズをエーゲ海クルージングに送り出します。新本格派らしい大胆なトリックが出てきて楽しめますが、ギリシャものはこれ一作きりのよう。

1960年代のギリシャは短命政権が次々に代わる、政治的に不安定な時期であり、これを背景とするギリシャ人作家アンドニス・サマラキス『きず』とヴァシリス・ヴァシリコス『Z』が邦訳されています。

1967年にはパパドプロス大佐たちによる軍事クーデターが起き、以降7年間独裁政権が続くことになります(ギリシャでは《大佐たちの独裁政権》と呼ばれています)。

個人的には、欧米ミステリがこの時代の現実にどう向かい合うのか、という点にとりわけ興味を惹かれます。ギリシャ人の作品にはコリニス『不死鳥の時代』、ランゴス『血が匂う』、ゴルツォス『献辞』、フィリピディ『フォキリドゥ通りの犯罪』などこの時期を舞台にした作品がいろいろとありますが、欧米ミステリはどうでしょうか。もちろんエンタメ作が直接的なコメントを含むことは少ないでしょうが、同時代の国際的問題に対して、何か作家の思いが行間に隠れているかもしれません。

この時期のギリシャに堂々とキャラ探偵を送り込んだのは、エマ・レイサン『ギリシャで殺人』です。《ウォール街のクリスティー》の異名通り、その筆致は軽快で、クーデターで混乱する現地での大冒険や犯人に仕掛ける罠など愉しく読めますが、名探偵サッチャーがもっとも憂慮するのが、犯人探しよりも、軍事政権樹立によって蒙る投資の損益である、という点がなかなかに新鮮です。

ヒギンズ『地獄島の要塞』はお得意のアイルランド人ヒーローの冒険と策謀のエンタメ作ではあるのですが、占領期から続く右派左派の対立や、軍事政権内での複雑なせめぎ合いをストーリーに絡めています。

ブライアン・キャリスン『ゲリラ海戦』、『無頼船長トラップ』は笑いが止まらない痛快海戦ストーリーですが、舞台背景は1967年の第三次中東戦争と第二次世界大戦です。

ディキンスンとマーカムの作品は未読なのでなんとも言えません。『007/孫大佐』のほうはエーゲ海の敵の秘密基地にボンドが潜入する話らしいので、三十年後の(同じくボンド新シリーズ)ベンスン『007/ファクト・オブ・デス』と比べてみるのも面白そうです。

ハイスミス『贋作』では、ノイローゼになり失踪した贋作画家を追って、リプリー君が十五年ぶりにギリシャを訪れます。以前あれほど執着していたギリシャ愛はどこへやら、独裁制のせいで楽しみにしていたブズーキの音も聞こえないな、とボヤいて数日で去ってしまいます。

デュ・モーリア「真夜中になる前に」は短篇集『今見てはいけない』中の一作です。クレタ島東部の

他の収録作の舞台がヴェネツィア、ダブリン、エルサレムなどで、その流れでギリシャを選んだだけのようにも見えますが、当時デュ・モーリアは実際にクレタ旅行をしているようです。アメリカの旅行雑誌『Holiday』1971年3月号には「クレタとの恋の戯れ(My Love Affair with Crete)」という旅行エッセイを載せ、クレタ愛をたっぷりと語っています。アテネ泊、島のイラクリオ空港から聖ニコラオスへ、ミラベラ湾のコテージ滞在、といった旅程は「真夜中になる前に」でそのまま使われています。「まさにパラダイスだわ!」と夢中になる様は、現実の軍事政権など目に入っていないかのようです。とは言え、エッセイの冒頭には「大佐たちが政権を乗っ取り、革命と宣言しようが、パルテノン神殿の美を変えることは決してできない」と決然と書いています。

これ以外にも大物作家の作品を挙げておきましたが、ほんの数行ギリシャに言及するに過ぎません。作家たちのコメントめいたものが感じられる(ような気がする)というだけの理由です。

シューヴァル&ヴァールー『消えた消防車』は刑事ベック・シリーズ第5作。癇癪持ちで腕っぷしの強い、ベックチームで一番の人気者(と私は勝手に思ってる)グンヴァルト・ラーソン警部が、優雅にギリシャ旅行に耽りまさに地中海の楽園だったよ、などと能天気に話すスウェーデン人たちを「あんたたちは知らないのか!」と怒鳴りつけています。

軍事政権の人権抑圧に対して、最初に抗議の声を挙げたのが北欧でした。

P・D・ジェイムズ『女には向かない職業』の若き女性探偵とギリシャとの関係はただ一行「コーデリアはギリシャの獄中にある元彼カールのことを考えた」。コーデリアの父は「マルキシスト詩人、アマチュア革命家」で、彼女も父たちに連れられて放浪生活をしていたそうですが、投獄の詳細は語られません。仲間の一人だった活動家カールはコーデリアと愛し合ったものの、ローマで別れたようです。その後ギリシャに渡り、左派を弾圧していた独裁政権へのレジスタンスに身を投じた結果なのでしょうか。

次作『皮膚の下の頭蓋骨』ではこのカール君は完全に忘れ去られています(ダルグリッシュ警視や自殺した相棒バーニイのことならコーデリアは時おり懐かしんでいるのに)。同名の人物が非常に重要な役で出てきますが、全くの別人のようです。

ジョン・ル・カレ『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』での言及はさらに微妙ですが、読んでいて反応してしまいました。英国諜報機関の新チーフが米仏諜報部の向こうを張って、盗聴用の地下道を敷設しようと計画し、アテネのソ連大使館の土台を調査しますが、その際新チーフは「新軍事政権を前政権に劣らず高く評価」していた、という一文が出てきます。大国英国の公式の立場はこういうものなのでしょう。コーデリアの元彼とは真逆の立場です。

七年後の1974年に軍政は倒れ、民主制復帰(メタポリテフシ)となります。しかし同時にキプロス島へのトルコ軍侵攻を許してしまい、北キプロスの問題は今日まで続いています。

1981年にギリシャはようやくECに加盟し、経済的にもヨーロッパの一員と認められることになります。自由を謳歌し始めるこの国を、観光・ビジネス・留学など様々な目的で多くの外国人が訪れ、ミステリもまたこの国を身近に感じられるようになるはずです。

80年代から90年代にかけて、ギリシャを舞台にした重要なミステリ作品としては、サラ・コードウェル『黄泉の国へまっしぐら』とサイモン・ブレット『手荷物にご用心』が挙げられます。ともにケルキラ島(コルフ島)が舞台。スチュアート『この荒々しい魔術』の島です。その昔故郷へ帰る途中でオデュッセウスが漂着し、王女ナウシカーに救われ王宮で冒険譚を語ったとされる島。オスマン領とならなかったものの、ヴェネツィア・仏・英と目まぐるしく支配者が交代する激動の歴史を持ちます。イタリアとギリシャ間のイオニア海に位置し、便利なアクセスの点でも西欧人に人気です。『手荷物にご用心』はかなりの部分が島で展開し、秘密めいた村のタベルナやクライマックスの海岸シーンなどなかなかのものですが、他でもないこの島を登場させる必然性やストーリーとのリンクという点では『黄泉の国へまっしぐら』の方が扱いが巧みです。

1990年代になって、ついに待望のギリシャ人主役探偵が登場します(作品中の警官曰く「ギリシャ人の探偵にお目にかかったのはこれが初めてだ」)。自身ギリシャ系のジョージ・ペレケーノスは『硝煙に消える』、『友と別れた冬』でワシントンD. C. の三世移民ニック・ステファノスを活躍させます。最初は家電店員でしたが、訳あって私立探偵になります。彼を支える祖父

その後『俺たちの日』では舞台を60年ほどさかのぼらせ、ギリシャ移民たちが新天地でどうやって生きてきたのか、その長い苦難の歴史を《ワシントンD. C.

2000年代には、ギリシャを愛してやまない英国人作家アン・ズルーディが『アテネからの使者』で、ちょっとポワロっぽい(でもクイン氏風の幻想味も帯びた)探偵ヘルメス・ディアクトロスをデビューさせます。エーゲ海の島やテッサリアの村の一見のどかな風景の奥にまで分け入り、閉鎖的な社会の風俗と因習、さらには犯罪につながる人間の愛憎の果てを描きます。ラストでは人物それぞれの行為に応じて裁きと癒しが与えられ、ちょっとしたファンタジー要素も加えられて、心地よい読了感を残します。これまで五冊が和訳されていますが、原書のヘルメス・シリーズは『ミスロスの牡牛』、『アルテミスの祝宴』、『ポセイドンの贈り物』、『小鬼たちの十二月』と続くようです(小学館さん、出版予定はないのでしょうか?)。

さらに最近の作品で言うと、数々の賞を総なめにした超人気作『カササギ殺人事件』があります。二つの別の殺人事件が入れ子構造になり、二度楽しめるというとんでもない魅力の本格作品です。

外枠の話の主人公であるスーザンにはクレタ島出身の恋人アンドレアスがいます。母親が英国人で、現在は英国で古典語教師をしていますが、ウーゾ酒やオリーヴを差し入れてくれる心優しきギリシャ男です。二人は仲良く「チアーズ」「ヤマス」なんて乾杯してます。また、作中作に出てくる探偵ピュントは十九世紀にドイツに移住したギリシャ人のひ孫という設定。話の結末でスーザンは編集者の職を失い、アンドレアスといっしょにクレタの聖ニコラオス(デュ・モーリアを夢中にさせたあの町)へ渡ってささやかなホテル業を経営し始めます。

二年後という設定の続編『ヨルガオ殺人事件』では、かつての因縁でスーザンは英国に戻り、八年前の事件を探ることになります。ここでも一冊で二度美味しい構成は健在。

アンソニー・ホロヴィッツもデュ・モーリア同様にギリシャに魅せられた人で、島巡りが大好き(お気に入りは大理石で有名なパロス島だとか)。毎夏ギリシャ便りを電子新聞The Telegraphに投稿しています。パロス島から見る荘厳な夕陽はなぜギリシャ人が神々を創り上げたのかを理解させてくれる、というその中のセリフは『ヨルガオ殺人事件』にも似たような一節が出て来て、作家の強烈なラブレターのようです。

というわけで、駆け足で見てきましたが、ギリシャを正面に据える複数の作品を手がけたミステリ作家としては、1960年代のメアリー・スチュアート、90年代のジョージ・ペレケーノス、2000年代のアン・ズルーディの三人がとりわけ目を引きます。

単発の作品ながら、かなりの分量でギリシャが登場する作品としては、ブレイク『メリー・ウィドウの航海』、レイサン『ギリシャで殺人』、コードウェル『黄泉の国へまっしぐら』、ブレット『手荷物にご用心』など。冒険ものとしては何といってもマクリーン『ナヴァロンの要塞』でしょう。

特にスチュアートとコードウェルについては、いつかぜひ書きたいと思います。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 幽霊の実在を信じながら書き続けたという《最後のゴースト・ストーリイ作家》H・R・ウエイクフィールド。ただし、私が初めて読んだのは「真ん中のひきだし」「老人の顎髭」という犯罪がらみの話だったので、《幽霊の登場するミステリ》という印象でした。ミステリファンが読んでも面白いのは「悲哀の湖」や「不死鳥」。一人称語りのクライム・ストーリー風に進みますが、犯罪場面になると異様な描写に。語る本人の奸計なのか、何かに憑かれているのか定かならず、グラグラ揺さぶられるような気持ち悪さが残ります。 私が読んだのはこの国書刊行会版ですが、より新しいものとして、東京創元社『ゴースト・ハント』。表題作「ゴーストハント」の最後の一行はゾッと来ます。 「真ん中のひきだし」は次のアンソロジーで読めます。 |

ガラティア・サランディ(1920-2009)は女性で初めてアテネ学士院会員に選ばれた著名な小説家。「手」は初の短編集『信頼の色』(1962年)に収録されていますが、絶版です。代わりに、今でも手に入る代表作の一つ『ヴィリニュスを忘れるな』(1972年)の書影を貼っておきます。表題作は1972年国家短編賞一等賞を受賞。この中の「最後」という短編は、マニ地方に残る美しい古民家を買い漁ろうとする外国人に住民が抵抗する話で、私はけっこう気に入ってます。

ガラティア・サランディ『ヴィリニュスを忘れるな』 ガラティア・サランディ『ヴィリニュスを忘れるな』エスティア社、1972年。 |