みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

前回ご紹介したギリシャ・ミステリ短編アンソロジー『ギリシャ・ミステリ傑作選――無益な殺人未遂への想像上の反響』(竹書房文庫)ですが、いよいよ出版まで最終段階に入りました。原稿は出版社に渡し終えたので、私としては今は「産みの苦しみ (

残念ながら書影のご披露は間に合いませんでしたが、次のエッセイでもう少しお話しできると思います。

今しばらくお待ちください!

代わりに、最近ギリシャで話題の日本文学の翻訳についてミニ情報を。

アテネ大学神学部所属で、日本を含め東洋の宗教・文化の研究で多大の貢献をしてこられたステリオス・パパレクサンドロプロス教授が、上田秋成『雨月物語』と太宰治『人間失格』の翻訳を出されました。もちろん日本語からの直接訳です(日本語が読めるギリシャ人はまだまだ少数派で、英仏語などからの重訳が多い)。

上田秋成『雨月物語』ギリシャ語訳 上田秋成『雨月物語』ギリシャ語訳アグラ社、2022。 |

太宰治『人間失格』ギリシャ語訳 グーテンベルク社、2022。 |

【いずれもステリオス・パパレクサンドロプロス教授の訳。アグラ社はヤニス・マリスなどのミステリ復刊にも力を入れている出版社。グーテンベルク社からは「えっ、これが新訳で?」と驚くような欧米古典ミステリ作の翻訳が出ています。いつかご紹介】

『雨月物語』の方は(いまだに「日出ずる国」と称される)極東の国のエキゾチシズムが魅力の源泉となっているのかもしれませんが、『人間失格』は閉塞感、二面性、卑下と虚栄、自己正当化といった屈折した人間心理を曝け出す迫力が国境を越えて読者に受け入れられたのでしょう。最近の外国文学売れ行きベスト10に入っています。

◆第四代会長セルギオス・ガカス

そういうわけで、前回エッセイで延期となった話題です。

《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》の歴代会長六人のうち、まだご紹介していない人がひとり残っています。2017年から二年間第四代会長を務めたセルギオス・ガカスです。今回はこの最後の大物についてお話ししましょう。

1957年アテネ生まれ。パリで演劇を学び、1979年以降演出家やギリシャ国営テレビのプロデューサーとして活躍しています。子供劇の台本も四本書いてます。もともとそちらの畑の人だからでしょうか、小説執筆は多くはなく、長編では2001年の『カスコ』が第一作で、他には『灰』(2008年)があるきりです。

まずは不思議な題名のデビュー作『カスコ』から。

セルギオス・ガカス『カスコ』 カスタニオティス社、2001。 |

主人公の《私》シメオンはアテネ中心部のちっぽけな弁護士事務所に勤めていますが、所長マルセロスおやじが心臓疾患で急死し、後を継ぐかどうかで悩んでいます。折も折、ダフニなる女性が現れ、故マルセロスに面会を求めます。ダフニはテサロニキの大手製薬会社社長の娘なのですが、臨時代行の《私》にある過去の秘密を相談します。

その秘密とは12年前のクリスマス・パーティーでのこと。父親の強引な勧めで結婚していたダフニですが、魅力的な新兵フリストスと知り合い、不倫の仲になってしまいます。娘が生まれ、夫の実子として育てることにし、フリストス自身は忽然と姿を消します。ところが最近になって、マルセロスおやじがフリストスの行方を捜してダフニのもとを訪れていたらしい。おやじは誰かの依頼で動いていたのか?

さらにもうひとつの謎があり、テサロニキ中心部アリストテレス広場のクリスマス・パーティーを見物に行ったダフニの娘が見知らぬサンタからプレゼントをもらいますが、これがフリストスのかつての愛読書ノーマン・メイラー『アメリカの夢』でした(《私》のひとこと「子供にはちょっと重いな」)。失踪したかつての新兵が愛人とその娘に接近してきたのか? その狙いは? 今頃になって復讐? 遺産を食い尽くし将来が不安定な《私》シメオンは、ダフニの示す高額の報酬につられて調査を引き受けます。

人物表なら「シメオン、弁護士」で一番に名が挙がりそうな主役ですが、実は怖がりで怠け者の三十代。高校時代には軍事政権を経験しています。法学部卒ということで弁護士事務所で助手のようなことをしていますが、もちろんベテランでも何でもありません。ギリシャ社会のリアリティー上、事件を追うのはスペードやマーロウのような銃をぶっ放せるハードな私立探偵というわけにはいかず、しっくりくるのは弁護士か新聞記者になるのでしょう。パヴリオティスのヒーロー弁護士アナグノストゥ(エッセイ第6回)やフィリプのエロ全開の記者レオンダリス(第3回)のような先輩たちに比べると、しかしシメオン君はいささか頼りない感じではあります(一人称は《ぼく》でもいいかも)。立派な人間の典型じゃないがバカにされるのは我慢できないんだ、なんて意気がっていますが、アルコール依存の過去があり(現在はいちおう禁酒中)、ときおり手が震えたり、ホロ酔いでおやじの葬儀に参加し周囲の顰蹙を買ったりと、のちのちこれが爆弾になるのかもしれません。

タフなハードボイルドというよりも、ずるずると暗い坂を転がって行くノワールの予感がします。

こうして《私》はテサロニキへ向かい、まずは学生時代からの知り合いスピロス弁護士に相談します。このスピロスがなかなかクセのある脇役です。《私》より十歳ほど年上で口八丁手八丁のやり手。ですが、朝っぱらからオフィスで眠りこけた間抜けな顔を見られてはオタオタするという、けっこう茶目っ気がある人物。

ただし、いざ仕事になるとハードな顔を見せます。情報が引き出せそうとみるや、手荒なやり方も厭いません。いつも引き連れている《国際チーム》は重量上げのジョージア人、ポーランド人船員、アルバニア人建築作業員、通信担当の小柄な日本人というヤバそうな面々。(日本人は名前もセリフもなしですが、カワサキかヤマハのバイクくらいしか登場しないギリシャ・ミステリでこの日本ネタは珍しい)

スピロス弁護士の情報では、ダフニの父キプリアニディスの一族は、カネにものをいわせ政界・宗教界・スポーツ界と癒着して、悪事に手を染めているという噂がつきまとい、関わらない方がいいぞとのこと。しかし、金欠の《私》はそうも言っていられません。

次に、消えたフリストスの母親を訪ねます。彼女は有名な詩人で、蔵書に囲まれた古風な書斎で会見(この幻想めいたシーンなかなかいいです)に応じるのですが、マルセロスおやじが死んだという知らせに卒倒してしまいます。このへんも何か秘密がありそう。

スピロスの協力によってキプリアニディス家にまつわる情報が集まってきます。もともとスミルナの出身で、1922年《大破局》の際、ダフニの祖父はテサロニキに逃れ薬局を開店。その息子(ダフニの父)は賄賂や密告を巧妙に利用しながら、1950年頃から製薬会社に拡大させ、今の大企業にのし上がったといいます。

それはともかく、そもそも《私》の依頼はフリストスの所在を突き止めることですが、なんと当時の軍隊名簿にその名がなく、しかも失踪直後に別の新兵が自殺していたことが分かります。いったいどういうことなのか? さらに、同じころ製薬会社の招きでギリシャを訪れていたレバノン人実業家夫妻が謎の事故死を遂げています。

こうして事務所長の急死により思わぬ代行を引き受けた青年が(マット・スカダーばりに)アル中再発を心配しつつ調査するうち、触れてはならない大企業と軍の秘密に巻き込まれていきます。

タイトルの《カスコ》が一向に現れず、いったい何だろうかと気をもませますが、終盤にようやく正体が明かされます。クライマックスでは、ギリシャ巡業のスペイン・サーカス団の悪魔的なパフォーマンスが炸裂し、読んでる方が悪酔いしそうです。実際そのせいで、ある人物が不幸な最期を迎えます。

気弱なはずの《私》が悪徳業者から情報を引き出す際に拳銃で脅したりと、急にタフガイになるのが御愛嬌ですが、全体としては主人公が身の丈に合わない行動をするうちに、どんどん社会の闇に引き込まれていくサスペンスものでした。

なお、『カスコ』にはフランス語訳とイタリア語訳があります。

◆七年後のダブル主演作

前作から7年が経った2008年に第二長編『灰』が出ます。

セルギオス・ガカス『灰』 カスタニオティス社、2008。 |

今回の舞台はアテネ。市街地ど真ん中の古い一軒家が火災で焼失します。家の住民四人のうち、ナイジェリア移民の親子と元俳優が亡くなり、元女優のソーニャが瀕死の重傷を負います。このニュースを知って愕然としたのがギリシャ警察内務課ハルキディス警部と、前作に引き続き登場のシメオン弁護士です。

今作で面白いのはハルキディス警部とシメオンとがいわばダブル主演となり、交互に一人称語りを務めること。実は二人ともかつてソーニャと恋人関係にあり、それぞれの立場から、ソーニャへの思いが、さらには事件の推理が語られます。シメオンには今別の恋人があり、警部のほうは離婚してひとり息子を育てている身。各々の理由からソーニャとは別れたのですが、やはり未練を引きずっています。ある意味恋敵なので、相手への印象が良いはずがなく、事件捜査のためいちおう協働はしていますが、なかなかわだかまりが取れません。警部は兵役時代にサディスティックな軍曹に反発して半殺しにした過去があり、シメオンはそれを知って「次第に相手がジェームズ・エルロイの狂った警官に見えてきた」という具合です。

火災の件は警察上層部からなぜか圧力かかり、失火で一件落着しかけますが、二人の調査で、住民への復讐や人種差別主義者による暴力などの可能性が浮かび上がります。しかもそれだけにとどまらず、警察の汚職、宗教界の陰謀、これに群れ集まるダークな弁護士たちや不動産業界、ネオナチ集団までがかかわってきて、単なる一企業の暗い秘密だった『カスコ』をはるかに超えて社会の欲望と犯罪の深い闇が広がります。

語りの複眼化はなかなか有効で、熱血派(熱血過ぎるゆえに危険派)であくまで真相を暴き罪を償わせたい警部と、復讐しても過去は戻らないのだから思い出に生き続けたほうがいい諦観派のシメオンとの対比を際立たせています。

タイトル『灰』はおそらく火災で燃えた家屋や失われた命のことを指しているのでしょうが、女優ソーニャがサミュエル・ベケットのラジオ・ドラマ『燃えかす』(つまり「灰」)を演じたことが語られます(私は未読なので関係があるかどうかはわかりませんが)。ベケットは劇作家でもあるガカスのお気に入りのようで、『カスコ』にも、張り込みをする《私》にベケット好きの謎の老人が話しかけてくるシーンがあります。

他にもカミュの引用があったりして、私はこの作家を《文学派》と勝手に呼んでます。ハードボイルド風にもかかわらず、謎へのこだわりよりも、不可思議で時に幻想的な物語を紡ぎ出す作風からです。短編「アジル」には、どこまで本気やらわからないアンチ・ミステリ宣言のような序言がついており、ストーリー最後の解決部分を先に読めば普通文学として楽しめるよ、なんて書かれています(ミステリ作家クラブ会長時代の言葉なんですが、いいのか……)。

『灰』には英訳があります。

ガカスの短編としては、『ギリシャの犯罪』シリーズに「雨」(2008年)、「ジャスミン通り七番地」(2009年)、「蜘蛛」(2011年)の三作を書いており、『危険への扉』(2011年)にも「アジル」を寄せています(エッセイ第5回)。

セルギオス・ガカス他『ギリシャの犯罪2』 カスタニオティス社、2008。 |

アンドニス・ゴルツォス他『危険への扉』 メテフミオ社、2011。 |

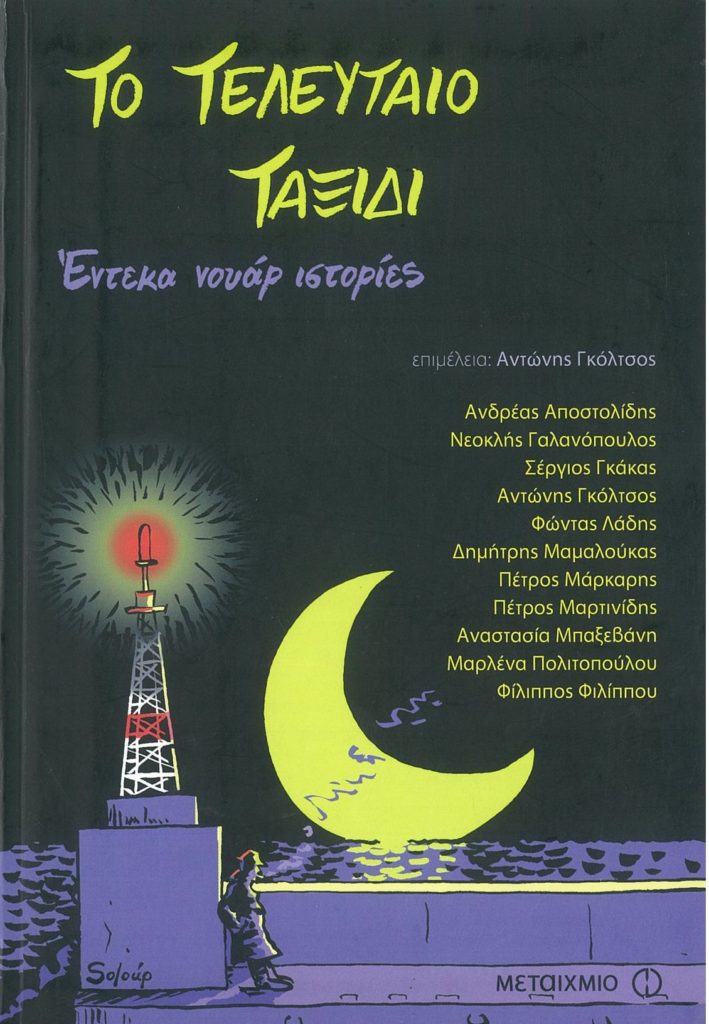

それ以外にも、『最後の旅』(2009年)の「

アンドレアス・アポストリディス他『最後の旅』 メテフミオ社、2009。 |

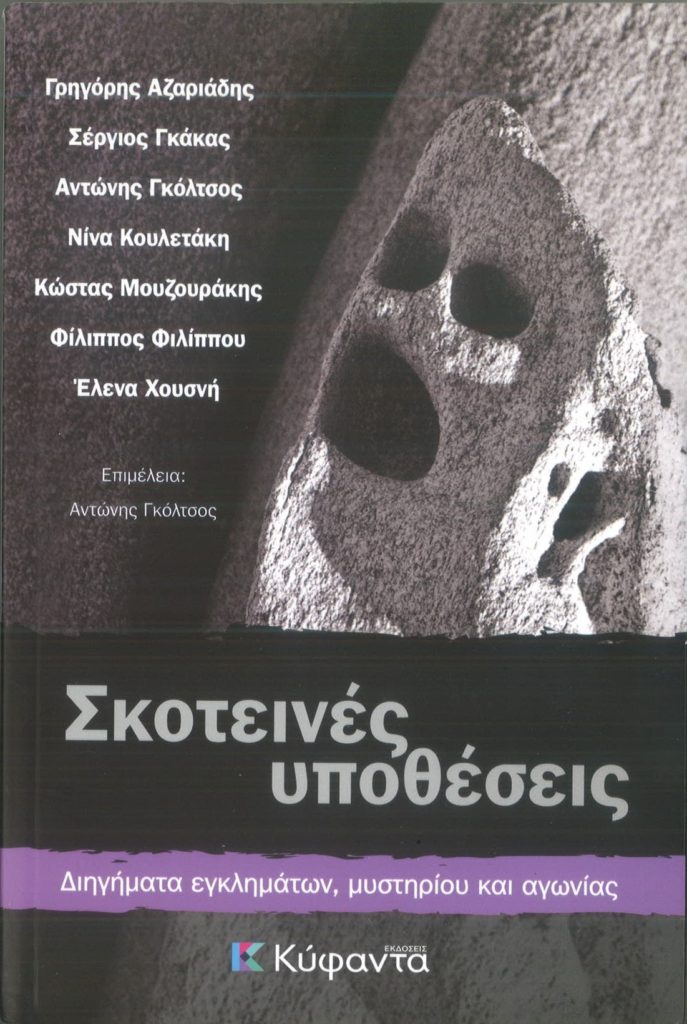

グリゴリス・アザリアディス他『暗闇の物語』 キファンダ社、2018。 |

また、ラジオドラマの台本がもとになった『泥棒と警官』(2013年)では、ラジオドラマ自体には参加していませんが、編者ダネリ女史から特別に依頼されて「聖バレンタイン」という掌編を寄稿しています。退職を間近に控えたギリシャ人警官と逆恨みをする黒人の物語。

ネオクリス・ガラノプロス他『泥棒と警官』 プシホヨス社、2013。 |

ガカスについてはどうしても書いておきたいことがあります。

2014年からアテネ市北部ハランドリ区の文化部門担当の副区長として活躍しているのです。たとえば、2022年夏には三か月にわたる文化フェスティバル《ハランドリ・レマティア祭》(レマティアは区の中心部にある小さな渓谷。野外劇場あり)を企画しています。クラシックから演歌(レベティカ)まで種々のコンサート、映画上映、演劇、人形・影絵劇場(カラギョジス)など演目が盛りだくさんのようです。

作品の外でも行動する人ということでしょう。

《ハランドリ・レマティア祭》ポスター。 テーマは「絆の夜」。合言葉「芸術は私たちを支え、私たちは芸術と芸術家たちを支える」はコロナで深刻な打撃を受けた部門と市民との連帯を指しています。  記事「ハランドリ・レマティア祭は疫病に耐え……押し返す」(エニポグラファ紙より) ガカス氏が副区長としてインタビューを受けています。氏の写真がけっこうあるのでリンクしておきます。 |

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(21)――ブライアン・キャリスンのギリシャ人――

地道に続く《図書館廃棄本を救え》作戦。世界文学の名作に交じってミステリも並んでいます。ルパンやクリスティーが主ですが、初めて名前を聞く作家の作品も。

今回のブライアン・キャリスン『ゲリラ海戦』(1971年)はその一冊です。海洋冒険サスペンスものをけっこう書いている英国人作家だそうです。

ちょっと地味めのタイトルですが(原題はA Plague of Sailors)、読み始めたらこれがメチャメチャおもしろい。あっという間に週末で読み切った長篇って久しぶりです。

主人公は英国人なのですが、意外にもギリシャ人キャラがぞろぞろ出てくるので、急遽この「欧米ミステリ中のギリシャ人」コーナーに昇格させました。

ストーリーは正当派の戦争冒険スリラーという感じで、英国軍が密かに開発していた生物兵器を何者かが強奪するシーンから始まります。炭疽菌を使ったこの危なっかしい兵器の奪還がストーリーの中心になるのでしょうか。さる海運会社の一等航海士ケイブルが調査を命じられます。この会社、実は英国諜報機関のカムフラージュで、海洋で国際的な謀略が起きるたびに出動しており、ケイブルは海上奇襲部隊のれっきとしたメンバーなのです。現場に残るエジプトタバコの手がかりから、イスラエル攻撃を目論むアラブ連合のテロリストの関与が疑われます。(タバコと言えばやっぱりエジプトかギリシャなんですね。ドイル「金縁の鼻眼鏡」、クイーン『フランス白粉の謎』参照のこと)

盗まれた生物兵器はさる貨物船に隠されてパレスチナへ運ばれるに違いない、とケイブルは睨み、乗客を装って船倉に侵入、サンプルを採集して謀略の確証を得ようとするのですが……

貨物船のオーナーはユダヤ系ギリシャ人のパナイヨティス・マネンティスなる、猛烈なタカ派の反アラブ主義者です。自分の船がテロに利用されたなどと知ると、ブチ切れてスエズで対アラブ戦争を起こしかねません。作品発表の四年ほど前には第三次中東戦争が起きており、緊迫した現実が背景にあります(この辺の事情は作品中にきちんと書かれています)。

船に乗るのは濃いギリシャ男ばかり。船長コンスタンディノス・アルゲンティスは真っ黒いひげに呆れるほどの食欲、ひどくなまった英語でケイブルにドルマデス(ブドウの葉で包んだ肉料理)を強引に勧めてきます。三等航海士ミコスや一等航海士グリゴリオス・カネロプロスなどのクルーも底抜けに陽気な南国人。ただし、ケイブルの頭には(グンターもモース主任警部も騙されかけた)例のセリフが浮かびます。「贈り物を持ってくるギリシャ人に気をつけろ」。

こうして敵か味方かよくわからない連中の真っただ中で、首尾よくサンプルを採集して味方の船に渡せるのか、いやなによりも危険な武器のパレスチナ搬入を阻止できるのかが強烈なサスペンスを生み出します。船上でのアクションや海上の追跡作戦は大仕掛けで圧巻。

こう書くと、まるでジェームズ・ボンドが大活躍するヒーローもののように思われます(私も最初はそのモードで読んでました)が、この作品の面白さはちょっと別のところにあります。この点こそがこの作品を気に入ってしまった理由です。

それはストーリーを

腕っぷしもたいしたことはなく、危険を前にしてやたらベソをかいたり、船倉の小麦の海の中で溺れかけたり、危険を脱しては「バカのようにニヤニヤしながら、『太陽はなんてすばらしいんだろう』」とひとり悦に入ったりと、プライドがありそうで、しかし情けない姿が笑いを誘いつつ、共感を呼びます。こんなんじゃ読者が最後まで付き合ってやらないとこいつ生還できんぞ、と思わせられるのは作者の絶妙の腕でしょう。

ヘタレキャラの語り手とサスペンス&壮絶アクションの入り混じるスラップスティックが、とんでもない楽しさを生む快作でした。

この主人公の造形がけっこう気に入ったので、おもわず代表作『無頼船長トラップ』(1974年)を古書購入してしまいました。

全三作のミニ・シリーズものになっただけあって、『ゲリラ海戦』以上にブッ飛んでます。

何よりの成功はトラップ船長という破天荒な主人公を創り上げたことでしょう。この男がストーリー全体を牽引、というか引っ搔き回してます。

もっとも最初からそんな個性だったわけではなくて、プロローグでトラップ船長転落の軌跡がちゃんと語られます。第一次大戦に参加したころは夢あるまっとうな海軍士官だったのですが、船が撃沈されひとり筏で漂流、強制収容、脱走、さらに国際犯罪の巣窟マカオにまで逃亡していき、ぶんどった船で武器密輸に精を出した過去が語られます。その悪運のよさから、自分だけは死なない、特別な人間なんだと勘違いしているようです。プロローグなのにここだけで面白すぎる。

プロローグは三人称語りですが、意外なことに第一章から主役トラップとは別の一人称の語り手が登場します。この英軍海軍士官ミラー大尉がワトスン役となり、デタラメ船長を冷静に描いていく……のかと思いきや、ミラーもひとクセある人物です。海上勤務でいいところを見せたいのに、ずっと事務担当でくさっているうぬぼれ屋。可愛い女性士官を見かけてはロマンスを妄想し、喧嘩のかすり傷を心配してもらうと「いや、実にひどかったんだよ、君」なんて気取ってます。トラップへの印象は初対面から最悪で「どうしてこいつは金のことばかり言うんだ」「恥を知らないのか!」と、ことあるごとに反目、対立、皮肉のとばし合い。ハチャメチャ男の行動をクセのある男が語るという、ウルフ&アーチーの冒険をパワーアップしたようなお話、面白くないはずがありません。

ストーリーの舞台は第二次大戦の地中海。アフリカで展開するロンメル戦車部隊への海上補給をめぐって英独両軍の潜水艦が徘徊し、飛行部隊が睨み合っています。兵站線上にあるマルタ島の英軍提督はこれを絶つためにトラップを呼び寄せます。ただし、正規の独軍貨物船は飛行部隊が叩くので、雇われ海賊たちの小舟をチマチマと沈めるのが使命(ちょっとショボい)。とは言っても、元軍人の誇りだの祖国への貢献などは通じず、とにかく銭で動くのが信条のトラップ組。おれたちゃこの戦争で中立しているんだぜ、と簡単には受け入れません。ところが、この提督がその上を行く策士で、とんでもない手を使ってトラップと(読者の想像通り)ミラー大尉を取り込み、無理やりコンビに仕立てて出航させます。

敵はドイツ軍のはずなのに、ミラーはトラップの船カロン号(《三途の川の渡し守》の意)に乗り込むのがまず命がけです。荒くれどころではない、凶悪凶暴な犯罪者並みの乗組員が気に喰わないミラー士官に襲いかかります。ミラーの方も、こいつら世界中の貧民窟から一番汚い宿無しどもが集められたんだろ、と上から目線です。

いざ海に出れば絶体絶命の危機が何度も訪れますが、ツキのよさでヒョイヒョイのりこえていきます(ご都合主義と思わせないところが作者の力量)。

最後に強力なドイツ軍潜水艦に遭遇。トラップのボロ船など眼中にない冷徹なドゥットマン少佐が登場し今度こそ助からないだろうと思えるのですが。ここからの展開がまたまた意表をつく抱腹絶倒もの。

今作にもギリシャ人が何人か登場します。

冒頭でいきなりカロン号はUボートの攻撃を受け、おしゃべりで忠実な一等航海士パピィが命を落とします。出てきた時からすでに死体なので、どれほどおしゃりだったのかはわかりません。本当はパパヴラハプロスという姓ですが、英国人トラップは覚えられず(モース警部のように)、パピィと愛称で呼んでいたようです。

船のコックもまたギリシャ人ですが、何かと船長にかみつく短気な男で、

「おれはサロニカのマジェスティック・ホテルでシェフをやってたんだ」「へっ、お前は皿洗いの手伝いの、そのまた下働きだったろ。それもマジェスティックの隣のジョージ・キリアコプロスとかいう南京虫だらけの安宿でな」みたいに二人は始終やり合ってます。かわいそうに最後までちゃんと名前で呼ばれず、まるでキリアコプロスが本人の名前であるかのよう。ただし、最後の大戦闘シーンでは、ちょっと忘れられない役をもらっています。

もうひとり、ナイフ投げの名人でアラビア語がペラペラの機関員がいます。捕獲した敵艦の中に乗り込んで通訳をし、怪しい動きには即座に手が反応する切れ者。ポリィというギリシャ人とは思えない名ですが、これもポリドロプロスだか、ポリソドラキスだか(ポリで始まる姓は実に多い)を無理やり圧縮したのでしょう。英国人にとってギリシャ人の姓は長すぎて、トラップはまるっきり覚える気がないみたいです。

『ゲリラ海戦』でもカネロプロスという姓を聞いたケイブルが「イギリス船に乗ってるのはスミスとかブラウンとかアルフとかバーみたいな簡単な名前の連中ばかりで幸せだな」とつぶやいて笑わせます。(でもまあ、これはお互い様で、イギリス人以外にはダルグリッシュとかコックリルとかアーバスノット大佐とか覚えにくいし書けない)

この作品の翌75年にはジャック・ヒギンズの名作『鷲は舞い降りた』が発表されています。シュタイナ中佐&デヴリンが誇りをかけ、悲壮感漂う奇襲作戦におもむく一方で、地中海のトラップ船長は銭こそはすべてとばかりに海賊稼業にいそしんでいたということです。真逆を向いた戦争冒険スリラーが同時期に書かれたとは面白い。

『新・冒険スパイ小説ハンドブック』でこの愉快な作家に触れられるのは、巻頭座談会での関口苑生氏「《海》ならブライアン・キャリスンだろう」のひとことだけ。もっと読まれてほしいものです。

ところで、訳者三木鮎郎氏はあとがきに、トラップ船長のイメージはアンソニー・クインだと書かれています。それならば声の吹き替えは(クインではなく、トラップ自身のイメージですが)、名優大塚周夫氏で決まりです。タフなチャールズ・ブロンソンや姑息なねずみ男の声はいまもファンの耳に残っていますが、トラップにもこの両極端のキャラが同居しているようです。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 これも図書室の片隅で静かに裁断されるのを待っていた古書。一家の中に突然持ち込まれたある疑惑により黒髪の兄と金髪の弟が反目し、いつ爆発するのか、その瞬間に向けて家族の感情が沸々と煮えたぎっていきます。平凡なタイトルからはまったく中身が予想できないモーパッサン『ピエールとジャン』。緊迫の心理ドラマでした。目に見えない恐怖の「オルラ」とか雪の山小屋で精神を病む「山の宿」などから、幻想怪奇の作家というイメージをもっていましたが、『ピエールとジャン』も外的な恐怖ではないものの、登場人物たちがひとり相撲で自らを追いつめていく心理過程が異様です。 【「オルラ」以外で好きなのは「山の宿」。例えばブラックウッドがこれを書けば、 |