みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

今年四月に『ギリシャSF傑作選 ノヴァ・ヘラス』が出版され、欣快狂賀にたえません。本邦にほとんど知られていないギリシャSFへの心強い道標となることでしょう。

本エッセイはミステリが中心ですが、『ノヴァ・ヘラス』やギリシャSFに関してささやかな追加の情報を少しずつ書いていこうと思います。私自身はギリシャSFをそれほど読んでいるわけではないのですが、ギリシャのエンタメ小説のPRに少しでも役立てればうれしいです。

『ノヴァ・へラス』の「はじめに」でディミトラ・ニコライドゥ女史がギリシャSFの流れを簡潔にまとめておられますが、その中に、2世紀に古代ギリシャ語で書かれたルキアノス『本当の話』に次いで、初の現代ギリシャSF作品の名が登場します。

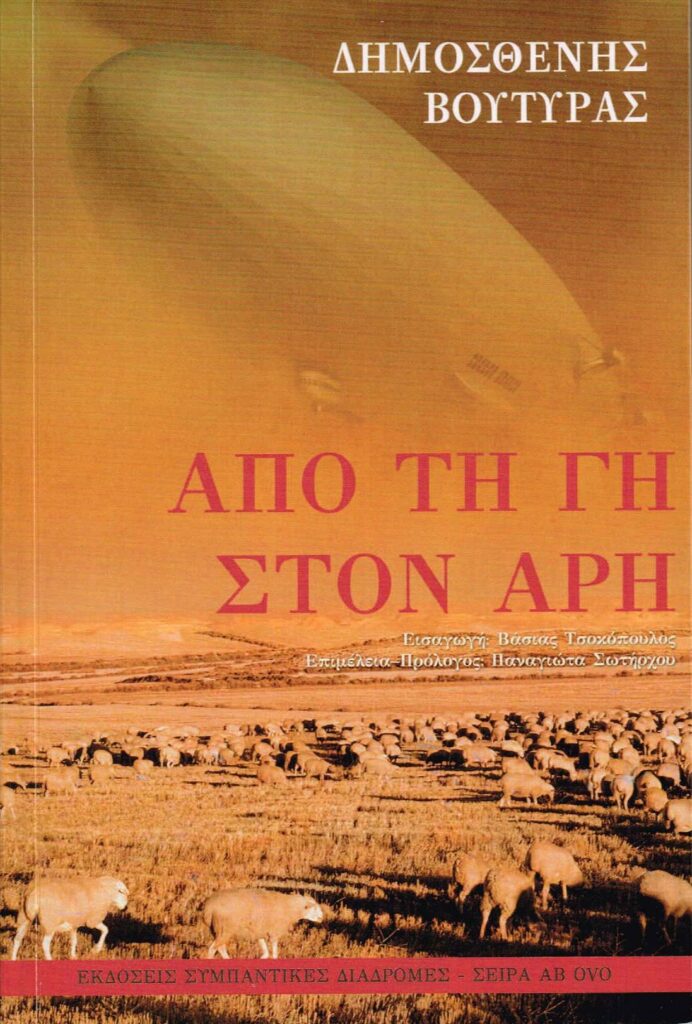

ディモステニス・ヴティラスの中編小説『地球から火星へ』(1929年)です。

ディモステニス・ヴティラス『地球から火星へ』 シンバンディケス・ディアドロメス出版、2012年(初版1929年) |

せっかくなので、ストーリーを少しご紹介しましょう。1929年と言うから、ジュール・ヴェルヌの月旅行から六十年後のこと。五人のギリシャ人が(カバーデザインにもある通り)なんと飛行船に乗りこんで、火星探索に飛び立ちます。ヴェルヌのように弾丸で飛び出す方がまだリアルな気もしますが、ちょうどドイツのツェッペリン飛行船が誕生し、航空路線を開拓していった時代です。一行はサラミとワインに舌鼓を打ちながら火星到着。家らしきものが見えるも、住民の気配はなし。こわごわ進んでいくと突然(流暢なギリシャ語で)「

ストーリーから明らかな通り、科学技術を駆使した冒険ものではなく、ルキアノス『本当の話』やワインボウム『火星のオデッセイ』(1934年)のように不思議な異星人や理解不能の異世界に驚かされるわけでもありません。作家は想像力を駆使して、地球によく似た、しかしある一点で全く異なる世界を見せてくれます。動物が社会を統治すると言えばオーウェル『動物農場』が思い浮かびますが、それよりも16年前の作品。『動物農場』のように地上(ソ連)の共産主義・独裁主義を風刺するのではなく、逆に、他の惑星の理想化された平等な社会を描くことで、混乱し敵愾心がはびこる当時のギリシャの現実社会を皮肉ります。と言っても、ゾウに「地球は一夫多妻制なのかね」と尋ねられて、船長が「こりゃ地球のことをいろいろ隠さにゃならんわい」と慌てるようなとぼけたユーモアがなんとも愉しい作品です。

作者ヴティラス(1872-1958)は少年時代からヴェルヌやウェルズを読みふけり宇宙旅行を夢想していた人、というわけではありません。ギリシャ純文学史に名を残す作家で、19世紀終わりにギリシャで興隆した、山村漁村の生活をリアルに描く作風(《新アテネ派》)を受け継いだ人物です。特に、素朴な村社会から都市の貧しい住民に目を向けた点が革新的でした。1920年代を中心に夥しい数の短編を遺しましたが、その魅力は、その日暮らしに汲汲とする小市民のリアルなスケッチだけではなく、奔放な想像力によって幻想、夢、恐怖、執念、怨恨、復讐など人の心の暗い面を切り取って見せる点にあります。悪霊登場の超自然ホラーやゴシック風味の作品まであり、「暗黒文学の作家」と呼ぶ批評家もいます。

ディモステニス・ヴティラス『死の船』 トポス社、2009年。 「呪われた道」「霊の工房」「黒い衣服」「いつか来る復讐」など1920年代に書かれた暗黒物語の13短編を再録。 |

『地球から火星へ』のギリシャ初のSFという位置づけはその通りでしょうが、作家本人としては、想像力に引き摺られるまま書いた作品の一つにすぎないよ、というところかもしれません。

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/journals/Propylaia/i/27/item/51902多様な顔を持つ作家ヴティラスについてちょっと書いてみました。 |

その一方で、ギリシャ初のミステリ(のひとつ)ニルヴァナス『プシヒコの犯罪』が雑誌に掲載されたのもほぼ同時期の1928年。偶然ではないでしょう。ギリシャがトルコとの戦争に敗れ、住民交換によって多くの難民が流入し、一国の人口構成が大きく変容していく激動の時期に、二つのジャンルの濫觴とされる作品が現れたのです。

◆ エーゲ海のフーダニット

さて、ここからミステリのお話です。

最近はギリシャ・ミステリの認知度を広げるために、積極的にメジャーな言語への翻訳を試みる作家たちが出てきました。ギリシャ語作品のマーケット規模の制約を考えると一つの戦略です。エッセイ第22回でご紹介のミノス・エフスタシアディスはその一人で、『ダイバー』(2018年)が『ダイバーLe Plongeur』(2020年)、話題作『クワディ』(2020年)が『砂のナイフLe couteau des sables』(2023年)としてフランス語に訳されました。

| ミノス・エフスタシアディス『ダイバー』フランス語訳 ACTES SUD 社、2020年。 |

ミノス・エフスタシアディス『クワディ(砂のナイフ)』 フランス語訳、ACTES SUD 社、2023年。 |

今回ご紹介するフリストス・マルコヤナキスはさらに前向きです。プロフィールは後で書きますが、著作の多くがフランス語に翻訳され、さらに南仏のあるミステリ賞も受賞したことで、西欧で知られるギリシャ人ミステリ作家の一人になっています。

『鍵の物語』(2021年)はシリーズ探偵のフリストフォロス・マルク警部が活躍する第4長編です。何となく作者名をもじったような名の主人公ですが、法学部の犯罪学研究科出身という経歴も作者自身を思わせます。

フリストス・マルコヤナキス『鍵の物語』 ミノアス社、2021年。 |

舞台はエーゲ海に浮かぶニソス島。もちろん架空の島で、そもそも「ニソス(ネーソス)Νήσος」とは古代ギリシャ語で「島」の意味ですから、何とも自己主張の強い地名です。

島にはヨーロッパ諸国から裕福な避暑客が集まります。夏シーズンも終わりとなりお別れパーティーが催されますが、主賓のスイス人の邸宅で招待客の一人、英国人ルーシー・デイヴィスの血まみれ死体が発見されます。

ニソス島はドデカニサ諸島中に位置する小島で、ちっぽけな駐在所しかなく、所長はコス島へ出張中。ロドス島からの応援をじっと待つしかありません。そこで、休暇に来ていたアッティカ警察本部No. 2のマルク警部が捜査を依頼されます(名探偵、どうしてもこうなっちゃいますね)。マルクは郵便局の二階(内装は終戦直後のレトロな雰囲気)の駐在所に腰を据え、関係者を質問していきます。人手不足の島ゆえ、見習い助手マルラス君がひとり健気にマルク警部を助けます。自主的に写真機を持参して、招待客(つまりは容疑者)たちの抗議の声をものともせず、撮影しまくりますが、そこに写ったものが後の手がかりとなるのはお約束通り。

邸宅には英米仏伊やスイス、ベルギー、トルコの有閑な避暑客たちを始め、ブラジルのファッションモデルまでが集っています。暴風のせいで救援のヘリも船も近づけず、犯人もまた脱出不可能。つまりはエーゲ海に浮かぶオリエント急行です。

殺されたルーシーはジャーナリストで、快活で人当たりの良い人気者でしたが、その実、島であれこれゴシップを漁っては、それをネタに小説を書いていたことが分かってきます。「鍵の物語Μυθιστόρημα με κλειδί, Roman à clef」とは現実を暗示する《キー》が埋め込まれたフィクション、「実話小説」のことだそうです。しかし、まあ、こんな小説の執筆は、十分殺しの動機になるでしょうね。トルーマン・カポーティが暴露話「ラ・コート・バスク」(『叶えられた祈り』第3章)を発表し、激怒した知人たちから追放されたというエピソードが引かれます。ましてや、狭い島でこんな行為は致命的でしょう。

よそ者ルーシーの利己的な行動も問題ですが(ホロヴィッツ作品に出て来る作家コンウェイを思い出す)、一見風光明媚な美しい島の特殊な社会も浮き彫りにされていきます。島民の付き合いは狭い範囲に限られ、新参者はなかなか入りにくく、裕福な外国人避暑客と地元民との間には一種のカースト社会が成立しているようです。

最大のポイントは何といっても消えたルーシーの「鍵の物語」原稿です。秘密の暴露を恐れた犯人が出版を阻止しようとしたのか? 原稿の在処は? そもそもどんな秘密なのか? マルク警部は五十五年前の島のある事件を調べ始めます。折よく当時の生神女就寝祭(8月15日に聖母マリアの死去昇天を祝う)の古写真展が開催され、忌まわしい過去が掘り起こされます。

複数の秘密が絡み合い、誰も彼もが怪しい振る舞いを見せます。容疑者は五人、加えて何かと島を騒がせるヒステリックな女性、ある単語の取り違え、あちこちに埋め込まれたレッドへリング、と懐かしくも愉しいこのテイストはまぎれもなく黄金期のフーダニット・ミステリです。リアリズム主流のギリシャ・ミステリにあってはかなり珍しい。

作者マルコヤナキス自身もクリスティーの大ファンだそう。マルク警部もミステリ小説好きが嵩じて警察に入ったという、いかにもコージーな設定。『アクロイド殺し』『ナイルに死す』『白昼の悪魔』への言及もあるし、《回想の殺人》をたまらなく愛するクリスティー・ファンには最高の贈り物でしょう。

もちろんギリシャならではの風景も楽しめます。マルク警部とマルラス君はギロピタ(串焼きの肉と野菜のパイ包み。ヨーグルトのソースをかける)やカラマラキア(イカのフライ)を頬張りながら捜査しているし、「明け方、アイオロス神がいきなり風の袋を閉めたかのように風が止んだ」なんて一節がピタッと決まるのは、やはりエーゲ海の風情をギリシャ人作家が書くからでしょう。

ラストでマルク警部は犯人と対決しますが、相手が身勝手な理屈をこね続けるのに対し、警部が冷静に反論するのもスカッとします。

『鍵の物語』は2022年にフランス語訳され(『誰がルーシー・デイヴィスを殺したのか?Qui a tué Lucy Davis ?』)、2023年地中海ミステリ大賞(Prix Méditerranée du Polar 2023)を受賞しています。南仏ペルピニャンに拠点を持つ《地中海文学センター(Centre Méditerranéen de Littérature)》が出している文学賞のミステリ部門です。2019年以降に増設された部門のようで、邦訳のある作家で言うと、フランク・ティリエの『未完成の手稿 Le Manuscrit inachevé 』が2019年に受賞しています。

| フリストス・マルコヤナキス『誰がルーシー・デイヴィスを殺したのか?』 (『鍵の物語』のフランス語訳)、プロン社 |

作者マルコヤナキスの経歴についてちょっと書いておきます。1980年クレタのイラクリオ生まれ。犯罪学が専門でアテネとパリで学び、現在は弁護士としてパリで暮らしているそうです。

ミステリ・デビュー作は2014年の『法学部六階にて』で、これも2018年に仏語訳されています。

フリストス・マルコヤナキス『法学部六階にて』 ミノアス社、2022年再版(初版は2014年)。 |

フリストス・マルコヤナキス『法学部六階にて』 アルバン・ミシェル出版社、2018年フランス語版。 |

『鍵の物語』が楽しめたので、こちらも読んでみました(ありがたいことにe-bookで買えます)。

◆ 象牙の塔を描くデビュー作

アテネ大学法学部はアテネ市の中心部にあり、1973年3月軍事政権に抗議する学生たちが占拠したことでも知られています。

六階の犯罪研究学科で二重殺人が起こり、卒業生でもある若きマルク警部が捜査を担当します。殺されたのは日頃素行に問題があり嫌われ者だった女性教官と、パリ留学から一時帰国中の博士課程の大学院生。犯人の真の狙いはどちらなのか、もう一方の被害者は単に巻き込まれただけなのか、といった疑問のなかで、動機を持つ教官や学生やらがゾロゾロ現れ、作家が熟知する大学内部のえげつない闇が生々しく描かれます(実話なら入学を拒否する学生続出でしょう)。《リアリズムの究極》アポストリディスであれば、社会の各部分に広がるこの闇をどこまでも追って行くのでしょうが、マルコヤナキスの強みはやはりフーダニット・パズラー。容疑者たちの動機や機会を丹念に検討し、犯人を絞ります。犠牲者最後のメッセージ「グーテンベルクはベルリンだけではない」の意味は?なんてやはりゾクゾクします。

「1920年代の別荘の図書室か居間に殺人事件の容疑者を集め、一歩一歩推理を明らかにしながら、犯人を劇的に暴くミステリ小説の探偵のようになるとは思いもよらなかった」マルク警部ですが、容疑者全員を会議室に集め、「

ただ読んでいる方としてはパズルが解けていくのは快感ですが、探偵がまるで神の代理人きどりだなという感じが拭えません(後期クイーン問題ですね)。そもそも、警察の取り調べ室に一人ずつ呼ぶのではなく、なんで大学の部屋に五人揃えて(いわば公開で)各人の罪を暴く必要があるのか疑問です。ここだけの話にしてもらいたい、と言って自らの秘密を告白した者もいるのに。

しかし最後になって、このおなじみの謎解きシーンには真の狙いがあったことが明かされ、読んでる方は、へえ、そんな思いがあったのか、と驚かされます。作家のもともとの専攻分野に関して感じている問題なんだろうな、と思いました。

デビュー作ということもあって、推理の過程が明瞭でない部分とか、探偵の長口舌への不満とかもいくらかありますが、アテネを舞台にフーダニット・パズラーを書くんだぜ、という意気込みが感じられる作品です。

第三作『舞台の死』は『法学部六階にて』や『鍵の物語』とは逆に、2020年にまず仏語版が出版され、三年後にギリシャ語版が出ています。フランスでの固定ファンが増えてきたのでしょう。

フリストス・マルコヤナキス『舞台の死』 アルバン・ミシェル出版、2020年。フランス語版。 |

フリストス・マルコヤナキス『舞台の死』 ミノアス社、2023年。 |

最新の五作目『犯罪の作者』(2023年)は現在仏語版が出ているだけですが、これもいずれギリシャ語訳されるのでしょう。いずれもマルク警部が活躍するようです。

フリストス・マルコヤナキス『犯罪の作者』 プロン社、2023年 |

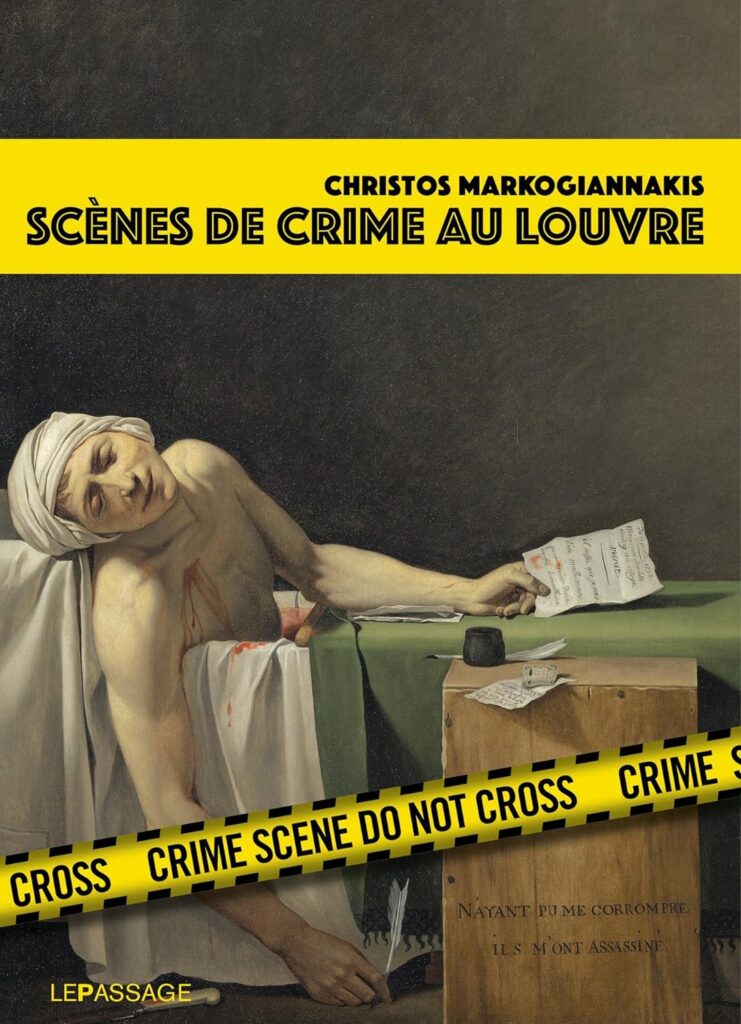

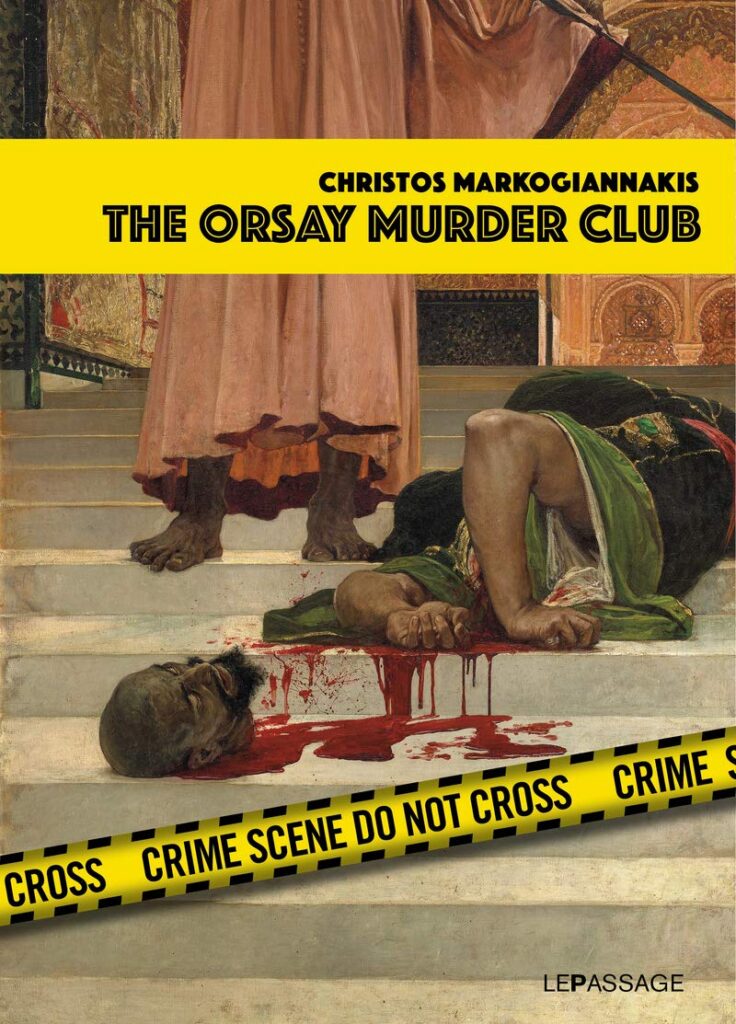

マルコヤナキスのビブリオを見ていて、ミステリ小説以外で興味を引かれたのが『ルーヴルの犯罪現場』(2017年)と『オルセーの犯罪現場』(2018年)です。それぞれに仏語版と英語版(英語版の題名は『~殺人クラブ』)が出ています。世界的に有名な両美術館所蔵の彫刻や絵画に描かれた殺人シーンを取り上げ、予審判事と検視官の目線で、犯人、犯行の手口、動機などを解説するという(《犯罪芸術的ツアー》の副題通り)ミステリ風ガイド本です。著者の経歴と趣味とがまさに一致しています。

フリストス・マルコヤナキス『ルーヴルの犯罪現場』 ル・パッサージュ出版、フランス語版、2017年 |

フリストス・マルコヤナキス『オルセーの殺人クラブ』 ル・パッサージュ出版、英語版、2018年 |

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(26)――メアリー・スチュアートのギリシャ人――

初めにひとつ告白を。

「ファッションモデルのジアネッタは休暇でスカイ島を訪れ、同じホテルに投宿する山好きな男性グラントと親しくなった」。この宣伝文をチラリと見て、このあと「二人は山の嵐に巻き込まれて恋に落ちるが、グラントは実はさる王族の長男で……」などと続くのではないかと勝手に想像。こりゃ苦手なハーレークイン・ロマンスかいな、と敬遠していました。『霧の島のかがり火』です。

その後同じ作家の『銀の

もうしわけ程度にサスペンスまぶした甘々のラブストーリーを予想していたところ、ギリシャの山野に展開するけっこう骨太の心理スリラーで、すっかり引き込まれてしまいました。さっきのスカイ島の物語の宣伝文も、たしかに「山での惨劇は続き、次々と登山者が殺されていく。やがて姿なき殺人鬼の魔手はジアネッタの周辺にものび……」と続きます(文章はちゃんと最後まで読もうね)。

おおっ、ゴールドダガー賞候補と二度のエドガー賞候補か。なるほど、ミステリ畑の人です。

(『世界ミステリ作家事典』に項目がないのはどうしてなのでしょうか?)

というわけで、今回はメアリー・スチュアートのミステリです。前回のエッセイ後半でも六十年代以降の作品の中で《推し》としておきました。

問題の作品は長編第六作の『銀の

英国人の古典語教師カミラは婚約者と別れ、悲しみを癒そうとギリシャ一人旅の真っ最中です。自分は少々弱気で~などと言っていますが、冒険を夢見る前向きの女性。アテネのオモニア広場のカフェで奇妙な手違いがあり、デルフィの古代神域にいるサイモンなる人物に車を届けてほしい、とキーを押し付けられてしまいます。普通なら言葉も通じない外国でこんな怪しげな依頼は断るでしょうが、人生を一歩踏み出そうというこのカミラ、車を駆ってデルフィへ向かいます。

サイモンは第二次大戦中ギリシャで亡くなった兄マイケルを弔うために当地を訪れていました。原題My brother Michaelはここから来ています。故マイケルは全く出てきませんが、その存在と行動が十四年を経て、カミラや弟サイモンを始め登場人物たちの運命を変えることになります。

大戦中に兄マイケルは英国陸軍特殊部隊の連絡将校としてペロポネソス半島や北部ピンドス山脈で活動していましたが、最後はデルフィで命を落としたらしい。不可解な兄の死をもっと詳しく知りたいと、サイモンはカミラを伴って、羊飼いのステファノス老人一家を訪ねます。ここでのやりとりがなかなか胸に沁みます。というのも、かつてドイツ軍は英国軍人マイケルをかくまうステファノスを脅しその息子を射殺していたのです。老ステファノス夫妻や孫ニコスとの対面はいきおい緊迫した色合いを帯びます。

作者はマイケルの行動を通して、カミラとサイモン(と読者)に大戦中のギリシャの複雑な状況を語ります。連合国側に立つギリシャは大戦初期からドイツに占領され、山にこもるレジスタンスたちが英軍の援助を受けながら抵抗していました。厄介なのは、レジスタンス軍が(最大規模の)左派ELASと右派EDESに分かれており、両者間には闘争まで起きていたことです。ドイツ軍が撤退すると両者間の大規模な内戦が始まり、五年以上続きます。

敵味方が絡み合うこのような状況下で、マイケルを殺したのは結局誰だったのか。ただし、フーダニットというより、サイモンとカミラが見えざる敵の危険に遭いながらも、兄の死の謎を追うサスペンスが中心です。アポロン神域の崖っぷちでの脅迫や、クライマックスの洞窟付近の決闘はなかなかの迫力。おなじみ「ギリシャ人の贈り物は恐ろしい」のセリフも登場。

さらにもう一つの謎として、マイケルが最後の手紙に記した、ぜひとも弟に見せたがったデルフィのあるものとは何だったのか。最後に洞窟の奥深くで驚くべきものが姿を現します。

作者のギリシャ偏愛は色々なところに現れています。各章の頭に古代ギリシャ文学からの引用が付けられ、ストーリーを象徴します。朝の峻厳なデルフィの山を見上げながらの会話とか、月下の劇場遺跡での「エレクトラ」の朗誦など、忘れがたいシーンが満載です。

しかしこの作品がとりわけ素晴らしいのは、古代文化と同時に、現代のギリシャの姿が巧みに描かれている点です。喧騒に包まれたエネルギッシュなオモニア広場、セメント工場の並ぶエレフシナ(フレンチ警部も憧れてた)、のどかなボイオティア平原、老人たちが歩道でタブリに興じるテーバイ(オイディプス王の城跡など今はもちろんなし)、山並みが迫るリヴァディアなど。

風景だけはなく、ストーリー自体にもギリシャ近代史が埋め込まれています。

作品発表の60年代初めと言えば、アメリカの支援で経済的復興を遂げつつある一方で、社会は内戦の傷跡をいまだ深く引き摺っています。共産軍に参加して戦闘中に残虐な行為をはたらき、のちユーゴへ逃亡した人物だとか、ドイツ占領軍に協力し村を虐殺した人物の話も出てきます。

さらに大戦時だけの問題ではありません。サイモンが「最近わが英国も不名誉をおかした(p. 111)」とつぶやく場面がありますが、これなどは50年代半ば以降英国支配に対して激化していたキプロスの武力解放闘争と英国軍の苛烈な鎮圧行動が暗示されているようです。

もちろん社会派ミステリというのではないのですが、こういった背景が、カミラの危機と不安、マイケルの死の真相、真犯人の狙い、といったストーリーの主軸にしっかりリンク付けされているからこそ、「骨太」の読み応えあり、という感じを受けたのだと思います。

さて、お楽しみギリシャ語の話。ラテン語教師で古代ギリシャ語が少しできるカミラですが、現代ギリシャ語を6語くらい覚えたそうです。「

(毎度ながら)ひとつ気になっていることを。ある人物が「ドイツ軍がギリシャを出て間もなくアテネにいて、

カラミ村跡に建てられた慰霊碑。犠牲者の姓名と年齢が記されています。 https://thesekdromi.gr/istoria/kalami-olokaftoma/ |

「ギリシャ語を6語しか知らないの」「でも6語あればけっこう遠くまで行けるよ」と励まされたカミラはクレタ島へも足を延ばしているようですが、ギリシャ最大のこの島を舞台にしたのが三年後発表の『クレタ島の夜は更けて』(1962年)です。

まずは冒頭が魅力的です。「大きな白い鷺がレモンの艶やかな葉と花の中でぱっと飛び立ちわたしはそれを追いかけた」

アテネの英国大使館に勤務する《わたし》ニコラは復活祭を過ごそうとクレタ島へやってきます。島都イラクリオに着いた後、親切なアメリカ人夫妻の車に乗せてもらい、西部の〈白い山〉へ。瑞々しい樹々と山と鳥の色鮮やかな描写が続く、この森歩きのシーンが素晴らしい。「きらきらと光る楔形の海を名残惜しげに一瞥して、わたしは木立を足早に抜けて、山腹へ曲がりくねる峡谷へ向かった」と、舞台に近づいていくワクワク感に読者まで虜にされます。

しかしサスぺンスにこだわるスチュアート・ミステリのこと、つつがなく到着するはずもなく、深手を負って羊小屋に隠れる英国人マークと介護するギリシャ人ランビスに出会い物語が始まります。二人がなぜ襲われたのか、攫われたというマークの弟の行方は? ストーリーの軸はけっこうはっきりしています。

マークのことが心配ながらも、ニコラはとりあえず聖ゲオルギオス村の小さなホテルに投宿します。ロンドンのソーホーで稼いできたアレクシアキスなる人物がタベルナを改造して開いたホテルで、妹のソフィアが手伝っています。複雑なのはソフィアの夫がトルコ人で、村で孤立しているという点(舞台は六十年代ですが、占領側だったドイツ人、ブルガリア人に次いで、中世以来の長い抑圧支配の歴史があるトルコ人は嫌われていると言います)。どこか自分を抑えたソフィアの秘密めく心情や、ニコラに対し村の女たちが完全には打ち解けない微妙な距離感が細かく描かれます。やがてニコラの従姉フランシスが合流。超ポジティヴで、英国で植物園みたいなのを経営しているせいかやたらと野草に詳しい頼れる女性。ニコラたちはマークの弟コリンを探し始めるのですが……(スチュアートは兄弟の絆にこだわりがあるよう)。

とりあえずコリン探しが目的なので、ギリシャ民族の歴史はあまり絡まず、『銀の

それに反比例するかのように、作品を覆う幻想味が濃くなっています。糸を紡ぐモイラたちの神話が膨らまされたような

何と言っても圧倒的なのは、舞台となるクレタ西部の〈

〈 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC_%CE%8C%CF%81%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Lefka_Ori.jpg |

ニコラ自身はギリシャ語に堪能ですが、周囲は「

「

さらに二年後の『この荒々しい魔術』(1964年)では、ところ変わってギリシャ西のケルキラ島(コルフ島)が舞台になります。1980年代にサイモン・ブレット『手荷物にご用心』やサラ・コードウェル『黄泉の国へまっしぐら』にも登場した(とりわけ西欧人にとって)魅惑の島です。

『この荒々しい魔術』(世界ロマン文庫) メアリー・スチュアート、丸谷才一訳、筑摩書房 |

作品の語り手は自信に溢れた新進女優のルーシー。冒険の際にこの職業は大きな武器になりそうですが、どうでしょうか?

ルーシーは姉を訪ねてケルキラ島へ渡ります。姉の夫はイタリア人で、ヴェネチア支配下だったこの島に祖父の代から居住する裕福な一族です。別荘を二軒も所有し、英国人の芸術家親子と英国人写真家とがそれぞれ住んでいます。芸術家の父親ジュリアンは引退した名優ですが、精神に問題があるのではという噂が流れており、ルーシーとの会話もシェークスピア劇のセリフの引用を使うという、異様な雰囲気で進みます。はたしてこの男大丈夫なのか?

写真家ゴッドフリードの方は海に出てはイルカの魅惑的な写真を撮っています。ところがある夜、助手として使っていた土地の少年スピロスが海に落ち、行方知れずとなります。双子の妹ミランダは悲嘆にくれ、若い園丁アドニス(この名からしてもちろん美形)が慰めます。このシーンの舞台は町の中心エスプラナード(スピアナダ公園)と石畳の遊歩道リストン。島の守護聖人スピリディオンの祭りが行われており、きらびやかな聖職者と聖人のミイラの行列が練り歩くさまは見事です(リストンはフランス占領時代に造られた構造で島の観光目玉の一つです。ギリシャというよりヴェネチアっぽい雰囲気)。

作品の題名はシェークスピア「テンペスト」の一節から。各章のエピグラフも同作品から引用されており、ストーリー全体にそのモチーフが溢れます。その昔ケルキラ島にオデュッセウスが流れ着き、王女ナウシカアに出会ったという伝説にもチラリと触れられますが、それよりも老俳優ジュリアンが「テンペスト」の舞台は実はこの島なんですぞ!と頑強に主張する通り、英国古典の方に比重がかかっている感じです。その分ストーリーを牽引するはずの謎とかサスペンスの方向が(先の二作ほど)はっきりしません。スピロスの失踪や狙われたイルカの話が続き、読者はどこに連れて行かれるのだろうと少々不安になるころに、ルーシーが偶然見かけた見知らぬ男の溺死体が見つかり少しずつ事件らしきものが始動し始めます。

ケルキラ島のすぐ対岸はギリシャの北隣りのアルバニアです。ユーゴ、ソ連、中国に接近しながらも袂を分かち、ホッジャ独裁制のもとで《世界初の無神国家》を標榜しながら八十年代まで世界で孤立を続けた特異な国です。冷戦期まっただ中のこの国の特殊な体制が、『この荒々しい魔術』の某人物が企むとんでもない行動や溺死した男の秘密に関係してきます。ただ、その仕掛け自体はおもしろいのですが、説明があまりに短くて、作品のあちこちで盛り上げてきた「テンペスト」がらみの幻想味(洞窟の魔術書とか月夜のイルカとの交流)と反発し合い、雰囲気が分岐してしまった感があります(アルバニアの暗い現実を見事にミステリに組み込んだ怪作ならウィリアム・ピーター・ブラッティ『ディミター』がお薦め)。

毎回景勝地ツアーでもサービスしてくれるスチュアート作品、今回はオーストリア皇后エリーザベトのために建てられた宮殿アヒリオン(アキレウスの館)が出て来ます。近々カジノになるという噂が語られますが、実際に1962年からカジノ運営が始まっています。さらに主人公たちが訪れるのは西のイオニア海に望むパレオカストリッツア。島一の白いビーチと海に迫る岸壁で有名なリゾート地です(ブレットやコードウェルの作品にも登場)。

他にも、ギリシャ好きなら思わず反応する箇所がありました。「ルーシーはギリシャ語が話せるかね」と尋ねられたある人物が「奇妙な動作で頭をぐいと動かした。頑固な駱駝がいななくような格好だが、ギリシャ人が『

以上のスチュワート《ギリシャ三部作》(と勝手に呼ばせてください)、いずれも愉しく読みました。この作家の持ち味は、陰謀に巻き込まれるヒロインの焦燥と忍耐の描写、そして自然の背景を詳細に描きこむ筆力。ですが、極私的な点からお気に入りの順番がありまして、ちょっと書いておきます。

こだわりのポイントは二点ほどあります。(いつもながら)ギリシャへのリンクと主役の造形が生むサスペンスということです。

《ギリシャとの絡み》の点では、古代と現代を同時に作品に取り込み、しかも見事にストーリーにリンクさせた『銀の

『クレタ島の夜は更けて』は幻想味が増している分(これはこれで別の魅力ですが)、残念ながら現実への言及が少なくなっています。ケルキラ島の『この荒々しい魔術』はオデュセイアの話もちょっぴり出てくるけれど、むしろ「テンペスト」へのこだわりが強く、イルカや洞窟のエピソードに代表されるように、やはり幻想への傾きが強いようです。

《主役の造形》というのは、ヒロイン、ヒーローに焦点を置くにしても、どこまで彼らの短所・弱み・欠点を書き込み、その結果手に汗握るシーンを見せてもらえるのか、ということです。主役がヘタレ人間であるほど読者はストーリーに惹かれ、お話の最後まで付き合おうという気になります。

《ギリシャ三部作》のヒロインたちは名は違えど性格の点では似通っていて、私ちょっと内気なの、とか言いながら実は冒険好きで好奇心に溢れた、前向きに突進していく朝ドラ風の女性です。

ただ、彼女たちが投げ込まれる境遇と言うか、その立場に微妙な違いがあります。

『クレタ島の夜は更けて』のニコラは大使館員で、一年以上アテネに住んでおり、ギリシャ語が「流暢に話せ」ます。むしろ、自分の言語能力がバレて逆に不利にならないように、巧妙に隠しているほど。

『この荒々しい魔術』のルーシーは苦労して会話練習帳で覚えてるらしいのですが、まわりが英国人に囲まれており、たいして不自由がありません(みんなしてシェークスピア談義で盛り上がっている)。しかも、俳優であるのも強みで、怪しげな人物を前に、演技力によって硬軟の態度を巧みに使い分けます。「私は冷ややかにきっぱりと覚悟を決めた。じっくり腰を押し付けてこの相手を乗りつぶしてやる」って強すぎる……

最後にはニコラもルーシーも荒海での猛烈アクションシーンで大活躍。007かい?みたいな超人ぶりを発揮します。

これに比べると、『銀の

というわけで、古代・現代ギリシャとのリンクが強く、主役が異国に放り込まれて右往左往する『銀の

この機会に(舞台はギリシャではありませんが)《ギリシャ三部作》以前に発表された『霧の島のかがり火』(1956年)とそれらよりも後の『踊る白馬の秘密』(1965年)を読んでみました。

第二作『霧の島のかがり火』は、スコットランドのスカイ島の高山を背景に、奇怪な儀式で少女が殺される話で、山中で燃え上がるかがり火、ケルト人の生贄の祭壇、魔女の伝説、といった幻想的な魅力に溢れています。はるかな雪山を二人の人物が登っているはずなのに三つの黒い点が見えたという場面など、「ブラックウッドの怪談か?」というようなゾッとする印象を残します。《ギリシャ三部作》とは少し傾向が違うなと感じたのは、黄金期風フーダニットがより前面に出ている点です。最後に真犯人が明かされる部分では(少々強引な感じもありますが)、ビックリさせられました。

二度目のエドガー賞候補となった『踊る白馬の秘密』はオーストリアが舞台。主役ヴァネッサの夫は北欧出張のはずなのに、オーストリアのニュース映画に映っていたのはなぜなのか。ヴァネッサは訳あって友人の息子の高校生と連れ立ち、秘密を探りにウイーンへ向かう、と冒頭から滑るように物語が進みます。古城の屋根のハラハラさせられる逃走劇や、老馬がかつての活力を取り戻そうとする草原の幻想的なシーンなど見せ場は色々とありますが、ただし、著者はフーダニットとか意外性にそれほどこだわってはないようです。悪役が弱すぎるのもちょっとね。

読みどころはやはり、主役がいかに数々のピンチを切り抜けるのか、そして、化学工場で営業担当をやっているはずの夫の目的はいったい? といったスリラー面でしょう。『霧の島のかがり火』では二人の魅力的な異性の前で主役ジアネッタの心が揺れていましたが、『踊る白馬の秘密』のヴァネッサは危険を顧みず、夫の疑わしい行動を明らかにしようと突き進む既婚女性、という風に成長しています。最初ひねくれていた高校生ティムを難なくリードしています。同時にティム自身の成長もちゃんと描かれており、このへんは読んでいて気持ちがいい。謎解きミステリとしては『霧の島のかがり火』や『銀の

アニメにもなった『メアリと魔女の花』は『踊る白馬の秘密』よりもさらに後の1970年に出ていますが、ミステリ作品とあわせて読むとより楽しめます。そのまま成長するとカミラかニコラになりそうな少女メアリが主人公。冒頭ではどんよりと曇った日に窓から外を眺めながら、あたしはなんの取り柄もないひとりぼっちの十歳なの、などとボヤいていますが、魔法学校に入学してからは愛猫や親友を救おうとどんどんたくましくなっていきます。『この荒々しい魔術』では深夜のイルカとの交流という、わりと控えめだった幻想味ですが、この子供向き作品では動物の大群が天地を揺るがす痛快な大クライマックスと化します。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

| 台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっともっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 今をさかのぼること千八百年、ローマ時代の作家ルキアノスがギリシャ語で綴った摩訶不思議な『本当の話』。「私の話は全くの作りごと。だからしてゴチャゴチャと非難されることのなきよう」と人を喰った出だし。地中海から大洋へ船出すると、嵐に吹き上げられ七日間さまよって月世界へ。月の王と太陽王の惑星間大戦争が勃発し、続々と登場する宇宙人部隊のなんとも奇怪なこと。まあ読んでみてください。電子ブックでも出ています。 |