みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

◆ちょっと変更

最近になってようやく気がつきました。

エッセイの中で情報をお届けするばかりでなく、興味を持たれた読者がご自身でネット検索できるようにしておけば、楽しみの世界がより広がるということにです。

ということで、遅まきながら今回から二点ほど変更しようと思います。

まずは、作家名や主要作品にできるだけギリシャ語を付しておきます。

もう一つは、紹介作品をギリシャのあるサイトにリンクさせます(今まではコピー写真を張り付けるだけでした)。あるサイトというのは、ギリシャ書籍の詳細な出版情報を集めた《Biblionet (The Greek Books in Print)》です。もともと1998年に45の出版社が協力して創設したサイトで、現在はヘレニック文化センター(Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού / Hellenic Foundation for Culture)が管理し、日々情報が更新されています。解説はギリシャ語だけですが、カバーや著者の写真が豊富に付されており、眺めるだけで愉しいです。ちょっと覗いてみてください。

《Biblionet》のトップページと前回ご紹介のディミトリス・シモスのページ。 |

◆ギリシャSFもう一つの先駆作

さてさて今回もギリシャSFのミニ情報からです。

エッセイ第33回でお話ししたように、現代ギリシャ初のSFは1929年のヴティラス『地球から火星へ』(Δημοσθένης Βουτυράς, Από τη Γη στον Άρη)とされているのですが、その前後にいくつかの

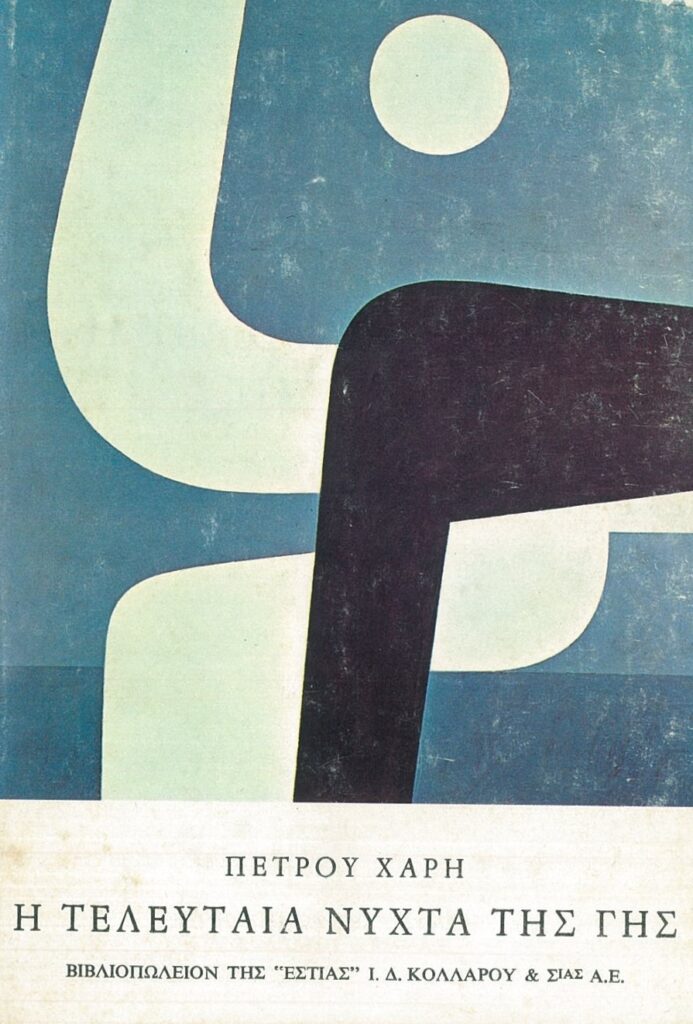

その一つが、ペトロス・ハリスΠέτρος Χάρης(1902-1998)の『地球最後の夜』(Η τελευταία νύχτα της γης, 1924年)。ハリウッド・スペクタクルかスーパーロボット大戦か、みたいな雄大なタイトルですが、64頁の小さな本で扉ページにはっきり「短編」(διήγημα)と書かれています。

ただ不思議なことに、発表年代が先行するにもかかわらず、《初の現代ギリシャSF》の称号が与えられるのはこの作品ではなく、ヴティラス作の方です。

ハリスは主に短編を得意とした純文学作家で、この『地球最後の夜』でデビューしました。様々な文学者協会のメンバーとして活躍し、1977年にはアテネ学士院の会長にも選ばれています。有名な文芸雑誌『ネア・エスティア』(Νέα Εστία)の編集長を1933年から50年以上にわたって務めました。

ペトロス・ハリス『地球最後の夜』 エスティア社、1979年第6版(初版は1924年)。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=28309&return_url |

この作品は、1910年にハレー彗星が地球に接近し激突するのではという恐怖から起きた集団ヒステリーをヒントにしています。ただし、彗星自体は作品のネタにすぎず、接近の観測情報や大災害後の壮絶な世界が描かれるわけではありません。

地球崩壊寸前という極限状態に置かれた時、最後の夜をどう過ごすのか――エゴに走る者もあれば、静かに最期を迎える者もあり――、人のさまざまな

大破局の予知、終末の到来、その後の世界までが描かれたならば、例えば《アポカリプスものSF》の秀作、ラリイ・ニーヴン「無常の月」のように、堂々とSF作品と受け取られたのでしょうが、ハリスの狙いはそこにはないようです。その点で、宇宙空間を飛ぶ飛行船のようなガジェットが登場し、火星のありさまが詳述に描かれるヴティラス『地球から火星へ』の方が《初の現代ギリシャSF》と認められているのでしょう。

(ついでですが、ギリシャでは十年ほど前に《ラリイ・ニーヴン賞》というのが設けられ、SF・幻想・ホラー作品を対象に新しい才能を発掘しています。この情報はまたいつか。)

◆スウェーデンの移民ギリシャ人警部の今

エッセイ第34回のシモスに続き、もう一人超人気の若手作家について書きます。

ヴァンゲリス・ヤニシス Βαγγέλης Γιαννίσηςは2014年のデビュー以来、すでに9冊の長編を発表していますので、「若手」は失礼かもしれませんが、ネットの写真を見ると、ヤニシスも前回のシモスも若々しい感じなので、勝手ながらこう呼んでいます。

《Biblionet》のヤニシスのページ。 |

エッセイ第12回ですでにご紹介したように、主役を張るのはスウェーデン・エレブルー署殺人課勤務のアンデシュ・イコノミディス警部。1950年代のニューヨークやロンドンを舞台にしたパルプ・マガジン作品ならともかく、今のギリシャ・ミステリでは珍しい設定です。ただし、両親がギリシャ軍事政権時代に亡命、スウェーデン生まれの警部本人もギリシャコーヒーを啜り、(ギリシャ男の代名詞の)髭を剃るかどうかで悩む、などという点に祖国へのこだわりを覗かせます。

最初の二作『憎悪』(Το μίσος, 2014年)、『城』(Το κάστρο, 2016年)は雪中の連続殺人、過激すぎるアクション、錯綜するサブストーリー、警察捜査の堅実な描写、意外な犯人と糸を引く黒幕などエンタメ要素の大盛りで、ギリシャのミステリファンの間で大人気となりました。

現在もこのシリーズは続いていますが、(シモスと同じく)ヤニシスもまた、それ以外の路線を開拓しようとしています。この新しい方向性について今回お話しします。

ヴァンゲリス・ヤニシス『死者たちのダンス』 ディオプトラ社、2017。 デビュー作『憎悪』と同じく市中心の観光名所エレブルー城がカヴァー。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=244982&return_url |

まずは、イコノミディス警部シリーズ第三作『死者たちのダンス』(Ο χορός των νεκρών, 2017年)をご紹介しておきましょう。

四月に入ってエレブルーに遅い春が訪れる中、一人の男が帰ってきます。サマイルなるこの不思議な人物が物語のカギを握るようです。

主役イコノミディス警部は前作で黒幕を倒したものの、死の一歩手前まで行った過激な体験からPTSDを引き摺っており、電車の中で突如パニックを爆発させたり、と苦しんでいます。一方、車椅子の相棒ビョルリングは少し歩けるようになり、恋人もできて外見も小奇麗になってきました。

事件の始まりは川のほとりで見つかった男の死体。インスリンを過剰に打たれ、顔の皮が剥がれて手が切断されるというおぞましい姿を晒します。暗く潜む憎悪か、身元を隠すためなのか? 男の部屋が突き止められますが、鎖や汚れた食器が残され、誰かが監禁されていた跡が。捜査するうちに、忌まわしい幼児虐待グループの存在が浮かび上がります。

ストーリーの途中で、監禁された男の子アマデウスとサマイルの会話が挿入されますが、状況がよくわかりません。サマイルは黒か白か? アマデウスとの関係は?

殺害事件と並行して、腐敗した政治の裏面が少しずつ語られていきます。第一作から登場している女署長セルマは、密かにエレブルー市長と結託し、(ブレることなく)飽くなき権力欲を抱いて邁進中。何かと邪魔な主役イコノミディスを追い落とそうと画策し、署内のあちこちに圧力をかけてきます。今回はなんと警部の右腕フレドリクセン巡査長にも昇進をちらつかせて、警部を裏切ろうとさせます。この有能な女巡査長は毎回いい味を出していますが、今まで以上に心の迷いや焦燥に焦点が当てられます(誰だって出世はしたい)。

幼児虐待グループ事件の方は犠牲者が続き、かつての被害者の復讐ではないかという線が強まってきます。時おり姿を現すサマイルはいったいどんな役割を担っているのか?

話はどんどん拡大し、何とイスラエルからモサドの切れ者メンバーたちが到着。ここで驚くべき情報がもたらされます。

イコノミディス警部も手掛かりを求めて、故郷ギリシャのエレフシナへ飛び、縁を切っていたはずの親戚から実に意外な因縁を知ります。ちなみに、エレフシナは作者ヤニシスの生地です。

全二作に比べ、地道な捜査で組織犯罪を暴いていくため、サスペンス重視の感じですが、しかし最後はエレブルー市地下に残る大防空壕が舞台となり、真犯人との壮大な決戦が行われます。ここで頭をガツンとなぐられるような大衝撃が。ある登場人物が命を落としてしまうのです。リアル志向とは言え、多くの読者が非情な作者を恨んだことでしょう。

今回、外国在住のギリシャ人という側面は強くは出されませんが、それとなく差し挟まれる北欧との違い――フレドリクセン巡査長が「思わず挙げた驚きの声は南欧では普通だが、スカンジナビアでは大げさすぎる」とか――がいい隠し味になっています。

日本文化もちょっと出てきます。政治家たちは寿司バー(σούσι μπαρ)で握り(νιγκίρι)と巻(μάκι)を醤油(σόγια)に浸しながら密談に耽り、マグロ(τόνος)を追加注文するという具合(作者のお好みでしょうね)。

イコノミディス警部シリーズはその後、『影』(Η σκιά, 2018年)、『アマロック』(Αμαρόκ, 2020年)(この不思議な題名は《イヌイット族の伝説中の巨大な人喰い狼》のことだそう)、『

◆ノンフィクション・ミステリ、そして彼方へ

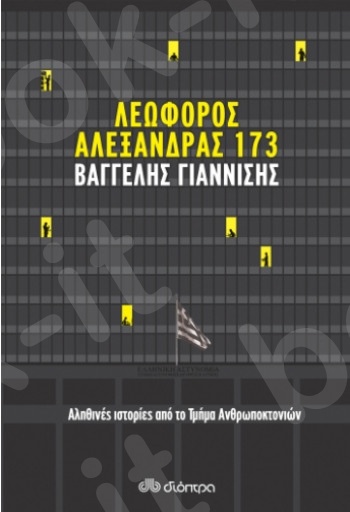

その後同じディオプトラ社から8作目『アレクサンドラ大通り173番地』(Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173, 2021年)が出ました。

この作品でヤニシスは大きく作風を変えています。

アレクサンドラ大通りというのは、アクロポリスやオモニア広場より北にあって、市内を東西に走る道でアッティカ警察本部があります。《ギリシャ・ミステリの代名詞》ハリトス警部、《ビートルズ命》ニコロプロス警部、《クリスティー大好き》マルク警部らのオフィスはここにあります。外国人は滞在許可のビザをもらいに、このビル内の入国管理部へ行かなければなりませんが、入り口に機関銃をかまえた警官が警備しており物々しいです。

『ノヴァ・ヘラス』所収のマノリオス「バグダッド・スクウェア」でも、主人公がアテネタワー(28階建て)から眼下のこの大通りを見下ろしています。

『アレクサンドラ大通り173番地』はこの警察本部勤務の警官たちが実際の事件に挑む五つの短編を集めたものです。サブタイトルには「現実の殺人課物語」とあり、実際に警察の協力を得て取材を進めたそうです。

ギリシャ・ミステリのノンフィクションものと言えば、ランゴスのスリラー傑作『血が匂う』やアンゲリキ・ニコルリ『あなたの殺害者を夢に見た』(ともにエッセイ第23回)が思い浮かびますが、人気のフィクションを書いてきたヤニシスもまた、このサブジャンルに挑戦し始めた、ということなのでしょう(もっとも、2019年すでに『イスダルの女』(Η γυναίκα του Ίσνταλ)でノルウェーの迷宮入り事件を小説化していますが)。

ちなみに「アレクサンドラ」は二十世紀初めのギリシャ国王ゲオルギオス一世の娘で、ロマノフ家に嫁いだ女性です。

ヴァンゲリス・ヤニシス『アレクサンドラ大通り173番地』 ディオプトラ社、2021。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=254345&return_url |

さて、その後はどんな球を投げ込んで来るのかファンが期待する中、第9長編として発表されたのが最新作『もう一人の兄弟』(Ο άλλος αδερφός, 2023年) です。

前作同様、スウェーデンもイコノミディス警部も封印されています。その代わり舞台となるのは、アテネ西方の町エレフシナ(古代名エレウシス)です。その昔豊饒の女神デメテルの秘儀が行われ、古代三大悲劇作家のひとりアイスキュロスを生んだ土地。フレンチ警部が訪問を夢見、『銀の

ヴァンゲリス・ヤニシス『もう一人の兄弟』 ディオプトラ社、2023。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=276291&return_url |

八月の猛暑の中ヴェニゼロス空港に、英国在住の作家セミスが降り立ちます(作家とは言えまだデビュー作を出したばかり)。父親が亡くなり、葬儀のためギリシャに帰国したのです。故郷エレフシナで母親と再会しますがなぜか他人行儀。実は両親は二十年以上前に離婚し、母子は疎遠になっていたようです。

この後で突然、セミスのデビュー作『わが兄弟』が丸々挿入されます(本全体の四割近く)。出版社は他でもないディオプトラ社で、つまりよく似た題名の作品が作中作になっているのです(装丁もレイアウトも『もう一人の兄弟』と同じ)。

内側の小説にはセミス本人や家族が実名で登場し、十三年前のある陰惨な事件が語られます。セミスには双子の弟イリアスがいるのですが、自閉症を患って自分の殻にこもってしまい、他人との交流がうまくいきません。今なら周囲や医療機関もうまく対処できるでしょうが、1970年代の、しかも小さな田舎の町は無知無関心で、イリアスはイジメの対象となり、両親も重荷にしか感じていません。弟に対する語り手セミスの感情も複雑です。

そんな折、(唯一心を開いていた)犬を散歩に連れて出たまま、弟イリアスは姿を消してしまいます。

これが苦難の始まりでした。「小さな町での子供の失踪は、ある意味死よりたちが悪い。街角を彷徨う幽霊になっていく」とセミスは書きます。周囲は、子育てに頭を抱えていた両親に「もしや」と疑惑の眼を向け、父親は家に籠るようになります。町の警察が動きはしますが、イリアスの行方は杳として知れません。担当のリゾス警部補は焦って空回りするばかり、成果も上がらず降格され、酒浸りの日々を送る始末。

事態を一層悪くしたのは、未解決事件のドキュメンタリー番組で大人気の女性記者スタマティの登場(アンゲリキ・ニコルリがモデルのように見えますが、彼女ほど有能ではありません)。独自の捜査網を持ち、難事件を解決したことも多いのですが、イリアス失踪事件の場合は、意識しての結果なのか、父親への疑惑を深めるだけになってしまいました。かくして、一家は周囲から完全に孤立した存在になります。

セミスも圧迫感に耐え兼ね、家を出てテサロニキの大学に進み、そのまま英国留学して新聞社に職を見つけます。

その後、実に多くの驚くべき展開が続きます。イリアスの同級生も失踪。ロンドンで幼児誘拐組織が告発され、その隠れ家には同級生らしき少年の写真。他方でイリアス生存を告げる女霊媒師やら、失踪当日近所で目撃された白いバン。さらには、米軍基地を抱えたエレフシナを当時徘徊していた謎の男。その男の情報を追って、セミスははるばる米国オハイオ州まで飛びます。

外国にまで広がるこれらの謎が一体どうつながっていくのか。頭がゴチャゴチャなりそうです。

最後に悲観的な言葉を残して、内側の物語、セミス著『わが兄弟』は終わります。

ところが、驚嘆の展開となるのはここからです。

セミスは英国を引き払いエレフシナに帰ることを決めます。イリアス失踪事件やそのほかの事件は次第に記憶の奥に薄れて行きますが、そんな中で自殺したはずの父から不可思議なメッセージが三通送られてきます。宛先は犯罪課のアルヴァニティス警部(以前の酔いどれリゾス警部補と違って有能)と事件記者スタマティ(番組でセミスの父親を犯罪者扱いした後もあいかわらず活躍)、そして最後の一通を受け取ったのは、なんとミステリ作家ヴァンゲリス・ヤニシスでした。最近『アレクサンドラ大通り173番地』を上梓して勢いづいてる、とあるので間違いなく本人です。

こうして、ドキュメンタリーのような、フィクションのような、胡乱な状況でストーリーが進みます。三十三年前に消えたイリアスはいったいどこにいるのか? 誰かが嘘をついているのか? そもそも真打ちの探偵は誰なのか(たくさんの人物が調査に乗り出している)。最後に突き付けられる真相にはゾッとします。

作中作とか、作家本人が登場するという趣向は、やはりホロヴィッツ作品を思い出させます。ヤニシス本人もインタビューでそのことを認めています。ただし、本作の色合いは『カササギ殺人事件』や『メインテーマは殺人』のような、「さあ謎を解いてみよう」風のエンタメと言うよりも、小さな田舎町での差別や醜聞の恐怖、共同体で孤立する家族の悲惨、マスコミの功罪、さらに故郷への愛憎半ばする複雑な思いなどが濃厚に詰まったけっこう重いものです(エピグラフはアイスキュロス『アガメムノン』から「傷は傷にて贖われるべし」)。

他方で、ランゴス『血が匂う』風に現実の事件の再構成にこだわりを見せるノンフィクションとも違い、物語の面白さとミステリ的趣向もたっぷり味わえる作品になっています。

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(28)――ニコラス・ブレイクのギリシャ人――

英国新本格派ニコラス・ブレイクは1935年のデビュー作から遺作『秘められた傷』まで20作が全て、しかも多くがリアルタイムで邦訳されていますから、日本での紹介に非常に恵まれた作家です。ただしかし、今ではそのかなりが絶版になっており、新刊で手軽に買えるのはただ数点、という残念な状況になってしまいました。

主役のシリーズ探偵ストレンジウェイズは『章の終り』(1957年)でロンドン中心の出版社での奇妙な改竄事件を手がけます。ストーリーはほとんど社内とその周辺という狭い世界で展開し、それに懲りたのか、次の作品では気晴らしに海外旅行へ出発。

行先はギリシャのエーゲ海でした。

というわけで、このエーゲ海クルーズの物語が今回ご紹介の『メリー・ウィドウの航海』です(奇しくもスチュワート『銀の

冒頭、ストレンジウェイズはピレアス港に来ています。本当の理由は、彫刻家の恋人クレアがスランプ状態のため気分転換を図ろうと、雨降るロンドンを離れ、いざ紺碧の海へというもの。市内のパルテノン神殿と古代ディオニュソス劇場見学は、すでに抜かりなく済ませています。

しかしもちろん、名探偵を暢気な旅路が待ち受けるわけがありません。最初の章から登場する主要キャラからして問題です。裕福で男たちにちやほやされる姉メリッサと厳格で生徒に煙たがられる古典語教師アイアンシーの姉妹(すでに死亡フラグが立ってる感じ)。すぐ後で語られるように、「メリー・ウィドウ」は20世紀初めのドイツのオペレッタ。男たちに言い寄られる裕福な未亡人が主人公で、姉メリッサを揶揄しています(最初クルーズ船の名前かと思いましたが、船の名は「メネラオス号」です)。

その他にも、エウリピデス翻訳で名高い古典学者とアイアンシーの反目とか、名探偵を気取る小学生の危険なふるまいなど、あちこちに火種が仕込まれています。

ギリシャ人として主要人物表に名が挙がるのは(残念ながら)航海長ニコライディスただ一人。浅黒い肌にきれいに髭を剃り、真っ白い歯、油をつけた漆黒の髪で磁気のように人を引き付ける、とけっこう高評価です。精神面でも独立不羈、自由人の気風を持ち、まさに「ホメロス的英雄」なりと持ち上げられているのですが、しかし人間の裏面を容赦なく暴くブレイク・ミステリで、この人物がどう変容していくのか、ちょっと楽しみではあります。

さて、いよいよ「メネラオス号」出航。グーグル・マップで航路を辿り、ストリート・ヴューで島の街路を覗きながら読むといっそう楽しめます。

船がまず通り過ぎるのはシロス島。エーゲ海中央に散らばるキクラデス諸島の都で、かつては独立戦争後に新ギリシャ王国の首都候補になったほどの文化的な島です。この島出身として一番知られるのは、国際オリンピック協会の初代会長ディミトリオス・ヴィケラス(Δημήτριος Βικέλας, 1835–1908) でしょう。文学者でもあり、代表作『ルキス・ララス』(Λουκής Λάρας, 1879年)は、ギリシャ独立戦争を舞台としながらも、浪漫主義風に荘厳に謳い上げるのではなく、普通の主人公をリアルに描き、19世紀末の風俗小説に道を開いた画期的な作品として評価されています。

シロス島はまた、正教のギリシャにあって、13世紀に十字軍がもたらしたカトリック信仰を今も伝える島としても知られます。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syros_Ano_Syros_u_Ermoupolis140707.jpg#/media/Αρχε?ο:Syros_Ano_Syros_u_Ermoupolis140707.jpg 【シロス島。ギリシャ正教の復活教会(右)とカトリックの聖ジョルジョ大聖堂(左)が丘の上で仲良く肩を並べています】 |

その後、一行は観光定番の小島デロスに上陸。アポロンとアルテミス兄妹が生まれ、シール「ユグナンの妻」で主人公がアッシャー館みたいなのを建てた島です。波止場には物売りの島民たちがあふれ、古代の遺跡群が広がる中、有名なローマ期のディオニュソスのモザイク床や白いライオン群像を見学します。ところが、観光にかまけてばかりいるわけにはいきません。教師アイアンシーとピーター少年の言い争いが目撃され、不穏な空気が広がります。

「アイアンシー」(Ianthe, Ἰάνθη) という名前ですが、ギリシャ神話中にもこの名の人物が現れます。クレタ島に父親から無理やり男児として育てられたイピスという娘がいました。彼女と愛しあう許嫁がアイアンシー(イアンテ)です。イシス女神への嘆願によりイピスは男性となり、二人は無事結婚しめでたしめでたし、とローマ詩人オウィディウス『変身物語』で語られます。(「イピス」が男女両方に使える名前というのがポイント。つまりは「ヒラリー教授」ですね。)

実は『メリー・ウィドウの航海』中にも、この古典語教師が同性愛者ではないかと窺わせるくだりがあります。本格ミステリのこと、油断はできません。固有名詞にまで手がかりを潜ませているかもしれない……

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:DelIV.jpg 【デロス島の遺跡群。柱のかたわらで犯人が奸計をめぐらします】 |

船はさらに東へ進みパトモス島へ。トルコ寄りのドデカネス諸島最北の島で、ヨハネが黙示録を書き上げたという洞窟が残ります(モース主任警部も指をくわえて行きたそうでした)。一行はロバに乗って聖ヨハネ修道院を訪問。ところが、洞窟の中でアイアンシーが突然ヒステリーを起こし、さらにはピーター少年の潜水具に穴が開けられていました。

不気味な犯罪の匂いがどんどん濃くなっていきます。

https://en.wikipedia.org/wiki/Patmos#/media/File:Chora_di_Patmos_con_il_Monastero_di_San_Giovanni_%22il_teologo%22.JPG 【パトモス島。神学者聖ヨハネ修道院。「パトモス島の修道院で二週間をすごして最近帰ってきたセント・フリデスウィーデ教会の新任牧師とのインタビューをさっき放送したばかりだった」デクスター『死者たちの礼拝』】 |

その後は南下してカリムノス島に上陸します。この島がミステリに登場するのはちょっと珍しい。作品中でも述べられる通り、この島を始めとしてドデカネスの島々は海綿採りが盛んです(エッセイ第8回にも書きましたが、米国マイアミに移民した人々は海綿の町ターポン・スプリングを建てています)。

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Sponges_in_front_of_Eparcheio,_Kalymnos.jpg 【カリムノス島。役所前で日干しされる海綿】 |

ギリシャのこの伝統産業を扱った純文学の小説はけっこうあるのですが、とくに有名なのがヤニス・マグリス (Γιάννης Μαγκλής, 1909-2006)という作家です。カリムノス生まれで、実際に海綿産業に長く携わっています。カザンザキスとも知己で、この文豪の翻訳もしています。小中学校の国語教科書にも海綿採りがテーマの彼の作品がいくつか載っています。私が初めて読んだのは「退職者」(Ο απόμαχος)という短編で、退職した校長が銀行で騒ぎをおこし警官が出動する、というちょっとミステリっぽい作品でした。

より古い世代ですが、著名な小説家アンドレアス・カルカヴィツァス(Ανδρέας Καρκαβίτσας, 1865-1922)も、海の男たちの生活を描く代表短篇集『舳先の物語』(Λόγια της πλώρης, 1899年)の中で、ズバリ「海綿採りたち」(Οι σφουγγαράδες) なる作品を書いています。

アンドレアス・カルカヴィツァス『舳先の物語』「海綿採りたち」 エスティア社、p. 81, 出版年記載なし |

メネラオス号はその夜カリムノスを出ますが、ブズーキ演奏が軽やかに流れる船内である人物の死体が見つかり、いよいよ本筋の事件へと突入します。

(その後はペロポネソス半島のナフプリオ、ミケーネ観光などを予定していましたが、事件のせいで全てキャンセル。フレンチ警部と同じ運命ですね)

島巡り以外にギリシャ関連で目を引くのはキプロスの「エオカ団」への言及があることです。

キプロス島は16世紀後半以降、オスマン・トルコ帝国支配下にありましたが、19世紀後半からイギリスの植民地となります。8割を占めるギリシャ系住民はこれに対抗し、自治権を得て同一民族であるギリシャ本国と一つになろうというエノシス運動が高まります。そんな流れの中で、1955年に英国駐留軍に対して武装闘争を開始したのが、「キプロス闘争民族組織(エオカΕΟΚΑ)」です。第二次大戦中の対独レジスタンスの組織編成や戦術を受け継ぎながら、グリヴァス将軍に率いられたこの組織は、59年キプロス共和国の独立まで活動を続けました。共和国の初代大統領に就任したのは、時に追放されながらもキプロスの進む未来を模索してきたマカリオス大主教でした。

『メリー・ウィドウの航海』はその記憶が生々しかったであろう59年に刊行されました。ただし、こういった歴史的事実はもちろんエンタメ要素として使われています。小学生プリムローズが名探偵を気取って船内をうろつき、ストレンジウェイズに連想テストをしかけるのですが(乱歩「心理試験」に出てくるあれ)、キーワード「マカリオス」に対する回答が遅れたためエオカの秘密メンバーだと誤解されてしまいます。(にしても、こんな要らざることをやってる素人探偵の身が案じられます。クリスティー作品ならたいていひどい目に遭ってる)。

他にも、名探偵とニコライディス航海長の間でこんな問答が交わされます。「ギリシャ人はキプロス島問題でイギリスを憎んでいるんじゃありませんか」「いやいや、そんなことはありませんよ、ストレンジウェイズさん。そりゃ、あなた方の政府に対する評判はよくはありませんがね」

これで思い出すのは、1964年のアンブラー『真昼の翳』の一節です。トルコ系キプロス人が逆の立場から「お前さんたちイギリスがキプロスでギリシャの味方をしたときだって、おれはイギリス人が好きだった」と心情を明かします。

どちらもキプロスを外から見る外国人の作品ではありますが、作者自身の信条が漏れ出ているように感じます。

ミステリ作品として『メリー・ウィドウの航海』は、前作『章の終り』より派手で、何よりエーゲ海クルーズ自体がトリックに直結しており、なかなか雄大です。ケレン味たっぷりのトリック(想像はできても、現実にやる勇気はとてもない)は本格ファンには堪らないでしょう。

ただ、個人的に面白く感じたのは登場人物の複雑な人間関係です。犯罪とは別に、特に二人の姉妹の微妙な愛憎の綾が読ませます。何不自由なく育った派手な姉と地味で古典学研究にのめり込む妹。ここだけ焦点を当ててもパトリシア・ハイスミス風の作品ができそうです。

ブレイク作品の魅力については、『死の殻』の訳者大山誠一郎氏が「あとがき」で次のように簡潔にまとめておられます。

1 小道具としての文学作品。引用のみならず、プロットと関連。

2 探偵、犯人、容疑者の織りなす関係。探偵と犯人ではなく、犯人と被害者。

3 犯人の性格描写。

4 ストレンジウェイズの探偵法。各人の性格を観察。

5 犯人の計画がアクシデントで変化。

全く同感、特に2~4です。要するに登場人物の性格を浮き彫りにし、それをプロットにリンクさせる手腕。犯人像だけではありません。しかも一人の人物だけではなく、キャラ相互の反発や惹かれ合いが織りなす不思議な力学を見せてくれます。ミステリである以上、誰がどう犯罪を行ったのかは落とせないけれど、解決に至るまでのキャラたちの性格分析は真実を明かす手段というよりも、その描写そのものが作品の狙いなのではとさえ思われます。

代表作としては、なんと言っても乱歩推薦の『野獣死すべし』(1938年)でしょう。

私の受けた印象は《本格物の王道》と言うより、《ねじれた本格物》です。最初は息子をひき逃げで失った語り手の手記で始まるので、ストレートなクライム・ストーリーかとも思いますが、次第に話があらぬ方向へねじれていきます。後半にシリーズ探偵が登場してからは三人称語りに。誰が正直に語っているのか? 頭がクラクラしそうです。

この作品について疑問点が一つあります。

ストレンジウェイズが暇に飽かして《一般常識の試験問題》(実態はナンセンス・クイズ)を作りますが、その第8問「動詞Εινστεινの過去完了3人称複数形はなにか?」

これはただEinsteinをギリシャ文字で綴っただけで正解などないのですが、英国のハイブラウな読者は本当に面白いと感じるんでしょうか? 訳者永井淳氏も巻末で生真面目に解答例を示してくれますが、ボヤキ気味です。

たぶんこのクイズの

さて、森英俊氏は自身が翻訳した『殺しにいたるメモ』の「あとがき」で、ブレイク作品のお薦めとして『殺しにいたるメモ』、『死の殻』、『野獣死すべし』、『ワンダーランドの悪意』、『雪だるまの殺人』、『章の終り』、『メリー・ウィドウの航海』、ストレンジウェイズが登場しないノンシリーズから『くもの巣』、『血ぬられた報酬』、『秘められた傷』を挙げます。

『メリー・ウィドウの航海』と『野獣死すべし』以外に私が特に楽しめたのは、『殺しにいたるメモ』と『死の殻』でした。

『殺しにいたるメモ』(1947年)は『世界ミステリ作家事典』の中で森氏自身が「フェアプレイという点でも遺漏がない。毒殺をめぐる不可能状況、ナイジェルが終盤近くで手がかりをひとつひとつ検討する場面、容疑者を集めて犯人と対決する迫力あふれるクライマックス・シーンなど、どこをとっても文句のない傑作である」と大絶賛しています。

1947年刊行とあって、空襲警報管制室、灯火管制、配給切符といった語が登場し、戦後まもない時代の雰囲気がリアルに描かれます。凶器に使われるのも元ナチス所有の自殺用毒カプセルです。

ただ実を言うと、この毒カプセルをめぐるハウダニットの部分は、作者が懸命に解説してくれるのに、私はあまり頭に入りませんでした。フーダニットの点でも、容疑者はかなり早く三人に絞られてしまいます(もっと言うと、どう考えてもそのうちの二人しかあり得ない)。

その代わり、忘れがたい印象を残すのは終盤の火花を散らすディベートです。しかもこれ、探偵と犯人の間で行われるのではなく、容疑者同士が罪をなすりつけようと、痛烈にやりあうのです。探偵ストレンジウェイズは後方に退き、二人の容疑者が強烈な姿で立ち現れてきます。続く最終章で探偵は、あの論争は自分が罠を仕掛けておいたんですよと明かしますが、読者の心にはたいして響きません(ちょうど『クロイドン発12時30分』のストーリー展開がおもしろすぎて、最終章のフレンチ警部の種明かしが単なる補足と感じるように)。

『死の殻』(1936年)はずっと初期の作品(第二作)で、探偵ストレンジウェイズも若々しい(ジュブナイル版『クリスマス殺人事件』の挿絵も大学卒業したての青年のイメージ)。かつて探偵にギリシャ語を教えたという大学研究者も登場します。

古典的な雪の足跡が出て来て、ギリシャ神話をヒントに解決するのが面白いですが、プロット上それほど重要ではありません。それより犯罪の因縁を探るため、探偵がアイルランドを訪れて過去を掘り起こすドイル風の構成が魅力です。

また、オートジャイロなる航空機の設計とその軍事利用という現実社会のキナ臭い側面が動機として浮かびます(他の作品でも、国防上の極秘ファイルだとか新型の原爆などに言及)が、メインテーマにはなりません。それよりも、あくまで古色蒼然とした、しかし消えることない人間の愛憎関係とその結末に作家の興味は向かうようです。

その他の作品では、『章の終り』や『旅人の首』が小粒な事件ながら、登場人物の屈折ぶりが読む者の心に妙な傷を残します。

『章の終り』(1957年)は題名からして大胆な叙述トリックが登場するのかと思いましたが、そういう話ではありません。さる将軍の回顧録に含まれる名誉棄損ものの過激な箇所を編集者が削除しようとしたところ、何者かの悪意によってそのまま出版されてしまった、というけっこう地味な話です。作者がよく知っているであろう出版社の内部で事件が進行します。主要キャラの中にどうしようもなく嫌なタイプが複数いて、その卑劣ぶりが後を引きます。

テムズ川で見つかった首なし死体をめぐる『旅人の首』(1949年)では、関係者たちの複雑な行動をタイムテーブルにして謎解きしてくれるのですが、そういう部分にはあまり惹かれず、それよりも詩人一家の人物たちの強烈なキャラが印象に残ります。ストレンジウェイズも事件そっちのけで詩にのめり込み、「彼の詩こそ今度の事件の根本原因だと信じているんだ」と奇妙な宣言。詩人セシル・デイ=ルイスが思いの丈をエンタメ作に挟み込んでいるかのようです。

最終章が、ある人物の倫理的なふるまいをめぐって、まるでリドルストーリーのように閉じるのにも驚かされました。

ストレンジウェイズはそれほど奇矯ではないし、作品が発表されるにつれて年を取っていく点に生身を感じますが、やはり天才型探偵の系列なのでしょう。エラリー・クイーンやファイロ・ヴァンスの向こうを張ってヘシオドスの翻訳に取り組んだりしています。

これに対して、ノンシリーズでは一作限りの主人公たちの命が最後まで保証されておらず、より緊迫したサスペンスに満ちています。

『血ぬられた報酬』(1958年)は交換殺人がメインの趣向で、パトリシア・ハイスミス『見知らぬ乗客』の8年後に出ました。序でハイスミスにひとこと詫びているところは、なんとも生真面目な学者風です(実際、大学教授)。

二作品のアイデアが同じであるのは、読者にとっては競作のような感じになって、むしろ楽しめますが、両者を比べるとブレイク作の方ではもっぱら主人公に焦点が当たり、もう一人の共犯者は最後までケチな小物に終始するというのが目につきます。この点では、二人の犯罪者がポジとネガのようなねじれた関係で、離れようとしても引きつけ合い、歪で空虚な闘争が続く『見知らぬ乗客』の方に魅力を感じました。

遺作『秘められた傷』(1968年)はCWAシルヴァー・ダガー賞受賞作です。作者の生地アイルランドを舞台に語り手である作家(作者の分身なんでしょうね)と元IRA戦士で今はやつれた男の奇妙な物語です。

私がこの作品を気に入っているのは、一人称語りがずっと続き事件も解決するのだけれど、それがエピローグである意味ひっくり返される点です。とは言っても、フーダニットに関わるメタ的手法ではありません。語り手の饒舌を作者自身が客観視し突き放そうとするものです。読みながらときおり感じていた語り手の自己欺瞞を是正するような構成でした(バルザックやコンスタンが使った手)。

ブレイク作品のギリシャ語訳としては、『野獣死すべし』は当然として、意外にも『雪だるまの殺人』が近年出ました。

ブレイク『野獣死すべし』ギリシャ語訳。 アレクサンドリア社、2021年。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=260878&return_url |

ブレイク『雪だるまの殺人』ギリシャ語訳。 アレクサンドリア社、2023年。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=277679&return_url |

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

| 台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっともっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 ミクロとマクロ、ともに大切ですが……閉ざされた部屋での殺人とか、一人二役に騙される話を楽しんだ後で、想像を絶する壮大な宇宙の物語に出逢うと呆然としてしまいます。地球の滅亡は太陽の一衛星がふと消えた程度の現象に過ぎないだの、高度の知的生命体が三百万年前にある実験を仕掛けただの、あるいは十億年後にまったく様変わりした地球が舞台など、SFのマクロな時空はケタ違い。アーサー・C・クラーク作品を続けて読んで以来、眩暈から抜け出せず……快感です。『2001年宇宙の旅』『幼年期の終わり』『都市と星』。 【身体を持たない純粋精神体との邂逅とか、ある種族全体が上位の存在に吸収され一つに合一するとか、考えるだけで空想に取り込まれ日常に戻って来られなくなりそうです】 |