みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

これまで何度かご案内した『ギリシャミステリ傑作選 無益な殺人未遂への想像上の反響』(竹書房)ですが、ようやく5月19日の発売が決定しました。次回エッセイでは表紙イラストをご紹介できるのではと思います。期待していただければ嬉しいです。

さて、ギリシャ・ミステリと言えばアテネの街角かピレアス港が舞台でした。内戦も終わった1950年代の経済的繁栄の中で、首都にうごめく巨悪からケチなペテンにまで焦点をあてつつ、このジャンルの小説は発展してきたからです。

しかし1990年以降のミステリ次世代になると、第二の都市テサロニキを舞台にした作品が現れ始めます。マルティニディスは若き研究者を主人公にして大学内の犯罪を描き(エッセイ第3回)、パヴリオティスはヒーロー弁護士を颯爽と活躍させました(エッセイ第6回)。その後も多くの作家がデビューし、主役の警官や探偵にテサロニキの街角を疾駆させます。作家自身がこの町出身の場合も少なくありません。

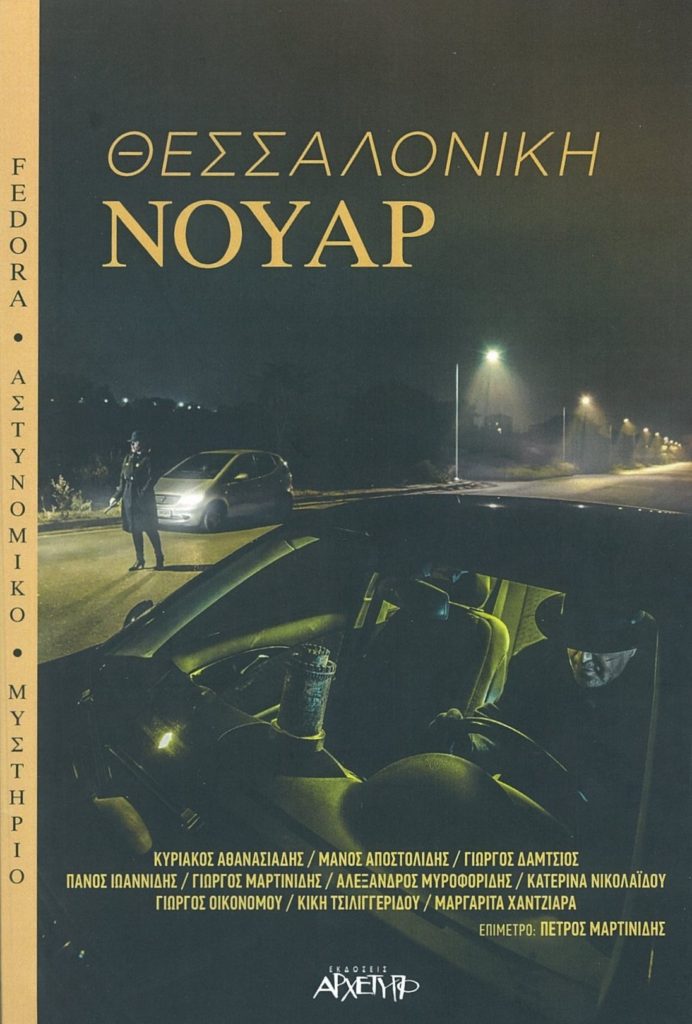

こうなると、ミステリ読者は当然こんな作品を熱望することになるでしょう。今回ご紹介の『テサロニキ・ノワール』(2021年)です。

◆ 短編アンソロジー『テサロニキ・ノワール』

このアンソロジーはテサロニキ出身の作家たち十人が集結し、この町を舞台にしたミステリ短編を書き下ろしたものです。その中には、すでに本エッセイに登場した作家が二人います。

パノス・ヨアニディス他『テサロニキ・ノワール』 アルヘティポ社、《フェドーラ》シリーズ、2021。 |

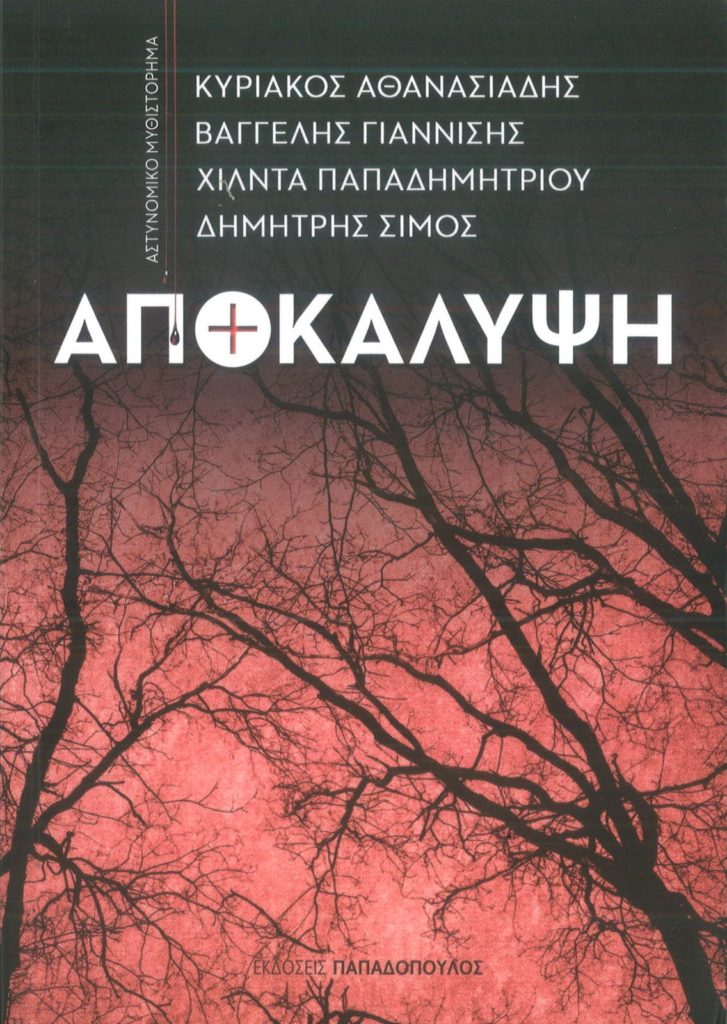

まず、キリアコス・アサナシアディスはリレー長編『黙示録』(エッセイ第10回)で禍々しい血みどろパートを担当した人で、私の頭の中ではむしろホラー作家の位置付けです。

本書所収の「メリーゴーラウンド」は40年前まだ高校生だった《わたし》の回想譚。《わたし》は親友と夜の公園に座り込んで将来を語り合いますが、公園の一角に並ぶ檻に入った見世物用の動物たちの哀れな姿を目にして、解放してやらねばと夢想します。YMCA向かいの街中の公園ですが、この作家の筆にかかると、そこだけが秘密と危険の詰まった非日常の異世界に変わります。

公園には夜ごとにゲイが集まり《わたし》たちを受け入れてくれていましたが、彼らを憎悪する凶悪グループの襲撃が始まります。

最初は夜中の青春群像劇のように始まりますが、最後はおぞましいところまで行き着きます。やはりこの作家はただものではありません。

キリアコス・アサナシアディス他『黙示録』 パパドプロス社、2018。 |

もう一人のキキ・ツィリンゲリドゥはアメリカ帰りの女性刑事《ヴァンパイア》ことステラ・アダムズ警部がアテネで大アクションを繰り広げる三部作で人気を得ました(エッセイ第17回)。

キキ・ツィリンゲリドゥ『炎の地獄』 ベル社、2020。 【《ヴァンパイア》アダムズ警部シリーズ第二作】 |

『テサロニキ・ノワール』には「法廷」が入っています。残念ながらアダムズ警部は出てきません。テサロニキで建設中のメトロの、さらに奥深い穴蔵で秘密の裁きが行われるホラー味濃厚な作品です。

つい最近、新作長編『最後の犠牲』(2022年)が刊行されました。

キキ・ツィリンゲリドゥ『最後の犠牲』ベル社、2022。 |

この二人以外は今回エッセイ初登場の作家たちです。

『テサロニキ・ノワール』の中で私が一番気に入ったのは歴史ミステリのカテリナ・ニコライドゥ「べンスサン旅館の犯罪」です。

第一次大戦も末期の1917年夏のこと。テサロニキは数年前にオスマン帝国から独立したばかりです。第一次大戦に参戦するかどうかでギリシャ全土は二つに分裂する危機に直面しています。ヴェニゼロス首相はテサロニキに自らの政府を設立し、アテネの王室と対立。6月にコンスタンディノス王はスイスへ亡命しますが、町では王党派の男が逮捕されたり、共和派のヴェニゼロスを非難するポスターが貼られたりと、まだまだ緊迫の雰囲気が立ち込めています。

ベンスサン旅館を営む主はスペインから亡命してきたセファラディ派のユダヤ人で、妻とはスペイン語で会話しています。

この旅館で一夜を過ごすべく、いわくありげな人物たちが次々にやって来ます。

拳銃をもてあそぶギリシャ人将校とウイーン風の装束の若い娘。カップルかどうかわかりません。浅黒い回教徒の若者とニカブ(眼のまわり以外を覆うヴェール)着用の高齢の女性は何とミシンを運びこみます。運送屋とブルガリア人らしき相棒も何やら裏取引をするらしい。古ぼけた背広の金髪長身の銀行員は複数のパスポートを所持しています。 おまけに、向かいの旅館からは小太りの眼鏡の男が何かを狙っている様子。

客たちが旅館二階の八角形の広間で夕食を取り寝室に入った後、銃声が鳴り響き、ある人物が殺されてしまいます。さらに歴史に残る1917年の大火災(町の三割以上を焼き、七万人以上が住居を失った)が発生します。

泊まり客それぞれが秘密(犯罪とは限らない)を抱えて怪しげなふるまいをしていますが、ミスディレクションのためではなく、この時代この場所の事情と密にリンクしているのがいい。瀉血用のヒル売り、檸檬水を売るアルバニア人、駐留するイギリス兵やフランス兵、西洋人相手に詐欺を働く靴磨き少年などの街角の様子や、セファラディ派とアシュケナジ派のユダヤ人が(料理の薬味を揶揄して)「ニンニク野郎」「タマネギ野郎」と口喧嘩するなど、細かいところまで風俗が描きこまれています。物語として楽しく読めました。

ニコライドゥのミステリ長編はまだ『マスクに隠された年』(2021年)と『七つの死の美徳』(2022年)二作のようですが、教会の七つの美徳を裏返した連続殺人がアテネとテサロニキの二大都市で起きる、という後者はぜひ読んでみたいと思います。

アレクサンドロス・ミロフォリディス「

一番の異色作はマルガリタ・ハンジャラ「黒き岩の道」でしょう。

型破りの授業で学生たちを魅了する若き考古学教授が出した課題は、テサロニキ城壁付近の広大な森をフィールドワークして、その伝説を解明すること。鬱蒼と草木の生い茂る中を神の雷で撃たれた者たちが深夜血みどろで彷徨い、その奥には行き止まりの回廊《黒き岩の道》がある、という言い伝えがあるのです。教授の主著は『超越への門としての考古学』だそうで、専門は考古学? オカルト学?

ところが、教授が最近世間を震撼させている連続女性失踪事件に関連しているのではないかという疑惑が持ち上がり、本人はなぜか姿を消してしまいます。様々に推理をめぐらす教え子たちは教授への疑惑を晴らすべく(あるいは殺人犯である確証を得るため)、女性たちが目撃された森を調査することになるのですが…… 夢か真かさだかならざる戦慄が待ち受けます。《黒き岩》は実在の道で、深夜にだけ現れるという都市伝説があるそうです。ただし実際はGoogle Mapで簡単に見つかる狭い坂道なので、作者は思いっきり話を盛ったということでしょう。

ツィリンゲリドゥ「法廷」以上にホラー味の作品でした。アンソロジーには常にこういう変わり種があるので楽しい。

その他にも力作が揃っています。

テサロニキ・メトロの建設現場での首吊り死体を巡って建設会社の談合、いかさま賭博、違法営業のバス、古代遺跡破壊への抗議活動などの問題が複雑に絡み合う社会派パノス・ヨアニディス「ヴェニゼル駅の犯罪」、ウイルス・ワクチン・副反応を利用した、いかにも今風の(ただし時代は1980年代)卑劣な犯罪のヨルゴス・マルティニディス「明白な事件」、偏狭な思想の大学人とLGBT憎悪を暴くヨルゴス・イコノム「エリエタ」、十年前に詩集を出版した文学青年たちの奇怪な約束とその顛末を描くマノス・アポストリディス「ある編集者のメモ」など社会派から文学派までさまざま。作家たちが「ノワール」の書名に引かれたものか、全体的にダークな色調のものが多い印象を受けました。

ついでながら、本書の出版社アルへティポ社の《フェドーラ》は注目の翻訳ミステリ・シリーズです。これまで、R・オースティン・フリーマン『自殺者(冷たい死)』(1937年)やアンナ・キャサリン・グリーン『荒廃した旅館 The Forsaken Inn』(1890年!)といった古典作品の翻訳を出しています。今後もフリーマン『オシリスの眼』、アール・D・ビガーズ『シナの鸚鵡』(チャーリー・チャン・シリーズ)と続くそうです。監修者は上で触れた短編「

2020年代にヴィクトリア朝ミステリの翻訳が出るのは日本だけではないのを見ると、うれしくなります。こういう地味ながら志の高い企画はぜひ続けてもらいたい。

R・オースティン・フリーマン『自殺者(冷たい死)』 アルヘティポ社《フェドーラ》シリーズ、2020。 |

◆ ヨルゴス・ダムツィオス『隠れた自我』

テサロニキがらみでもう一冊ご紹介しましょう。

ヨルゴス・ダムツィオスの長編『隠れた自我』(2021年)です。

ダムツィオスは『テサロニキ・ノワール』にも弱者への虐め・DVをテーマとする「時の刻み目の背後で」(なかなか深みのあるタイトル)を寄せています。

ヨルゴス・ダムツィオス『隠れた自我』 ベル社、2021。 |

『隠れた自我』は出だしからしてショッキングです。テサロニキのとある家から不気味な笑い声が響いているとの近隣の通報を受け、退職間近の警官が現場に向かいます。恐る恐る家に入ったところ、何と首を切られた死体を発見。ベッドでは上半身裸で血まみれの男が雑誌をめくりながら笑い興じています。あまりに凄惨な場面を見た老警官は心臓マヒを起こしバルコニーから転落死。件の男は抵抗する様子もなく連行され、署で取り調べを受けることに。

ところが、同時にもう一つの大事件が発生します。さるパーティー会場から女性検事の娘とその友人が誘拐されてしまうのです。会場を警護していた私立探偵が呼び出され、怒り心頭の検事から激しく叱責されます。ギリシャ系アメリカ人のジョージ・ドーマーというこの探偵が本作の主役のようです。面目丸つぶれで平謝りしながらも、ドーマーは防犯カメラの手がかりから、首切り事件と誘拐事件のつながりを発見します。こうして、警察を余裕で嘲弄し続ける首切り犯の取り調べと囚われた娘たちの危機のシーンが交互に切り替わりながら、ヒリヒリするようなサスペンスを生み出します。

その後、アナトリスという車椅子の探偵が登場し(安楽椅子探偵の変形?)、追跡する側の顔ぶれがずいぶんにぎやかになりますが、ドーマーとアナトリス、どちらが真打ちの主役なのでしょう? 車椅子で知性溢れる謎解き役というのはヤニシス『憎悪』のスウェーデン人探偵ビョルリングを思い出します(エッセイ第12回)。

さらにさらに、ドーマーは捜査中にかつての知り合いイタリア系ルカなる男に出遭い、いきなり殴り倒します。読者にはいったい何が起きたんだろうという感じですが、実は本作は《高貴な野蛮人》シリーズの第四作で、2018年第一作『闇のヴェール』以来、『飼い慣らし』(2019年)、『各々の秘密』(2020年)と続きドーマー&ルカのコンビが活躍するのですが、前作で何かの遺恨が残っていたようです。ただ、本書の中でその詳細は語られず、《高貴な野蛮人》の名の由来もはっきりしません(前作を読んでね、ということでしょう)。

強烈な印象を残すのはもちろん上半身裸の首切り犯です。奇妙にもモーセと名乗り、紅海を歩む預言者のタトゥーを入れています。マッチョな壮年の雰囲気で登場してきます(若いころのロバート・デ・ニーロを想像して読んでた)が、実際は60歳を超えていることが明かされ、警察相手に狡猾な駈け引きをするかと思うと、突如涙ぐんだりして、いったいどういうキャラなのか、読者も戸惑ってしまいます。もちろん最後にはその秘密が明かされるのですが。

もう一人、面白いキャラを挙げるなら捜査班の上司マルテロス警部です。新しく設置された《凶悪犯罪追跡特別班》の主任ですが、あまりにお人好し。犯人を信用して人質返還を交渉したものの逃げられてしまい、停職処分を受け下宿に引きこもってはいじけています。最後は職務命令に逆らって、犯人と対決に向かうドーマーの援護を名乗り出るのですが、どうなることやら……嫌味なレストレード警部型ではなく、かといって頼れるボス・タイプでもない、空回りの上司が物語を盛り上げてくれます。

ストーリー展開がスピーディーで、敵との交渉や追跡場面は緊迫感に溢れています。誘拐された娘たちが責められるシーンや、雨の降り注ぐ川の中でドーマーと敵とが睨み合う対決シーンなど視覚に訴える描写も満載で、映画化されればさぞ映えるだろうなと思わせます。

終盤である人物の《隠れた自我》が立ち現れ、タイトルの意味が明らかになる時、戦慄の結末が待ち受けます。

作者ダムツィオスは1978年テサロニキ西方のナウサ生まれ。デビュー作『最後の吐息まで』(2015年)以降、《高貴な野蛮人》シリーズ5作を含む10冊以上の長編を発表しています。短編では2016年アナティポ社主催の短編コンテストで(応募130作品中)第1位となった経歴を持ち、受賞作をまとめた『見知らぬもの』(2016年)の中に収録されています。

様々なアンソロジーにも作品を寄せていますが、私が気になっているのは『ギリシャのゾンビ』(2017年)です。

ヨルゴス・ダムツィオス他『ギリシャのゾンビ』 iWrite社、2017。 |

カバーを見ただけでは、グロいB級映画のノヴェライズかと思ってしまいそうですが、紹介文を読むとちょっと違うようなのです。編者曰く、ゾンビは映画やゲームにより世界中で人口に膾炙されているが、実はギリシャの伝説にも古くから存在する。そんな土着の伝説に若い作家の感性が結びついた作品を生み出そうという狙いでゾンビ・テーマの短編コンテストが開催され、40を超す作品をまとめたものが本書らしいです。ゾンビと言うとコンゴとかハイチのイメージですが、「生きる死体」「蘇る死者」ということであれば、つまりはバルカン地方に伝わる《ヴァンパイヤ》伝説です。ギリシャのフォークロアに流れ込み、ギリシャ近代文学作品にも幻想的な(戦慄から悲哀まで様々なタイプの)素材を提供しています。そのへんの事情はこのアンソロジーと合わせていつかご紹介したいと思います。

ダムツィオスの他の作品としては、短編「開いた本」がオンラインのアンソロジー『昔、恐怖ありけりOnce upon a Horror Time』(2021年) に載っています。黒魔術の本を手に入れた妻が語りかける悍ましい話。ゾっとして思わずページを閉じたくなりました。

このアンソロジーはギリシャ人作家のホラー短編17作を収録したもので、文学作品ブログ《Moonlight Tales》に無料公開されています。

https://drive.google.com/file/d/1CR4xPihjaW1G1VwM07cZniu0J0H9REXm/view

https://www.moonlightales.com/

執筆以外にもダムツィオスは多元的な活動をしており、ファンタジー祭《ファンタズマゴリア》の主催メンバーだそうです。毎春テサロニキで市当局が後援となって開かれ、特にファンタジー小説をプロモートするためのフェスティバルだとか。

文学と音楽を組み合わせた《メタル・チャプターズ》というプロジェクトにも参加しています。作家とヘヴィメタル・バンド15グループが協力して、作家はバンドの曲の歌詞にインスパイアされたホラー・幻想短編を書き、逆にバンドは短編小説から着想を得て曲を作るというユニークな試みのようです。英ホラー作家グレアム・マスタートンも参加。

さらに、ヘヴィメタル・バンド《サイレント・ヴォルテクス》のメンバーとしてベースも弾くという多芸多才な人です。

https://silentvortex.bandcamp.com/

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(23)――フレンチ警部のギリシャ人――

小中学生の頃ってどんな傾向の作品でも、見知らぬ異世界への扉として楽しく読めてしまいます。当時(昭和四十年頃)はあかね書房〈少年少女世界推理文学全集〉がミステリ好き少年少女のバイブルで、ドイルもカーもクイーンもハメットもベリヤーエフも同じくらい夢中になりましたが、クロフツ『マギル卿最後の旅』(1930年)と『フレンチ警部とチェインの謎』(1926年)のカップリングの魅力は格別でした。

半世紀たって完訳版で読み返してみたのですが(《大人読み》)、犯罪がロンドンから北アイルランドにまで広がり、じわじわ犯人を追い詰めていく警察捜査や(素人には複雑すぎる)暗号解読、さらに海上での大銃撃アクションと、昔の興奮がそのまま蘇ってきました。

それ以外にもちょっとした発見がありました。『チェインの謎』の冒頭に「テサロニキ」の名前が出てくるのです。主役のチェインは第一次大戦に従軍、Uボートの攻撃で負傷し故郷デヴォンシャーに帰還していましたが、戦後になって父親の親友だったと名乗る男が訪ねてきます。元補給部隊の大佐で「マルタ島」でチェインの父親と知り合い、「ガリポリ」と「テサロニキ」でも勤務してたんだよと男が語れば、チェインのほうも「テサロニキ」なら数度寄ったことがありますよ、と応じます。ギリシャの話題はその後二度と出てきませんが。

それにしても、こんな地名はまったく記憶にないなあと思いつつ、気になってあかね書房版を見直してみると「マルタ島」は出てきますが、「ガリポリ」も「テサロニキ」も見当たりません。ちびっ子ミステリファンには縁遠い地名だからね、ということなのか。ジュブナイル簡訳版ゆえまあ仕方がないのですが、不思議なことにこの男、さらにこんなことを言います。

「わたしは戦争ちゅう輸送船に乗っていたのです。〈…〉九月十五日の夜のことです。クレタ島の沖にさしかかった時のことでした」

ところが「クレタ島」の名は宮西豊逸訳にも井上勇訳にもありません(ついでに言えば原書にも)。あかね書房版の訳者内田庶氏には何かの思い入れがあったのでしょうか。氏の「まえがき」の日付は1965年のやはり9月。目下私にとって「チェイン最大の謎」はこの部分です。

さて、せっかくの機会なので既読未読を取り混ぜクロフツ作品を何冊か読んでみましたが、昔と同じくたっぷり堪能できました。足の探偵、地味で手堅い捜査、試行錯誤の凡人警官、アリバイ崩し、機械仕掛けのトリック、トラベルミステリ、リアリズム。作風についてのイメージは定まっていますが、私のこの年になってもなぜ惹かれるのか。鉄道オタクでもなく、旅行や時刻表が特に好きなわけでもないのに……

『フレンチ警視最初の事件』の解説(2011年)で、小山正氏がクロフツの魅力を明解にまとめておられます。(1)二転三転するプロット、(2)フレンチ警部のキャラ、(3)初期中期の警察小説及び後期の人間ドラマとしての魅力、(4)ハッピーエンディング、の四つです。

私も子供の頃は(1)のプロットの面白さにもっとも惹かれていたようです。話はどう転がっていくんだろうかと夢中でページを繰っていました。が、それから何十年も経って読み返すと、強烈に印象に残ったのは(2)と(3)でした。

フレンチ警部がこんなにも面白キャラだったとは! 天才にはとても見えない努力型の探偵、というのは小学生でも感得できる部分でしょうが、謎解き以外の人間的な部分でごくごく普通の小市民、常識人としての姿を晒してくれます。出世したい、上司から認められたい、退屈な仕事はウンザリ、出張するならついでに名所もまわらなくっちゃ、といった欲望に満ち満ちた庶民ぶりはデビュー作 『フレンチ警部最大の事件』(1925年)でもすでに際立っていますが、『英仏海峡の謎』(1931年)では事件を見事解決して警視庁から激賞される自分を妄想(その直後推理の穴に気づき赤面)し、『海の秘密』(1928年)では長年あこがれていた主任警部にやっとなれると小躍りする姿に、読者は自分の中にもあるセコイ部分を見てごく身近に感じつつ、苦笑が止まりません。

もうひとつ、(3)の初期中期の謎解きの警察小説に対し、後期作品は人間ドラマとしての面白さに満ちている、という作風の変化もようやく認識できました。

初期中期後期というクロフツ作品の推移については、紀田順一郎氏が『シグニット号の死』の解説(1985年)で述べておられます。

デビュー作『樽』(1920年)に始まる初期の作品はアリバイ打破に特化した本格物、中期『フレンチ警部最大の事件』(1925年)以降は様々なトリックと作品構成の妙で読ませ、『クロイドン発12時30分』(1934年)で倒叙ミステリに挑戦してからの後期は人物の心理や社会の状況を取り入れるリアリズムが増していった時期で、平行して探偵役よりもそれ以外の登場人物の比重が大きくなったといいます。

『マギル卿最後の旅』『英仏海峡の謎』『海の秘密』などはいずれもフレンチ警部が主役の座を獲得し、謎解き役として前面に出てくる中期作品です。これはこれで楽しいのですが、後期のものを数冊読んでみて、そちらの魅力にもハマってしまいました(通時的に読んでみようと思っていたわけではなく、別のある理由からなのですが)。

この時期の作品では難局に直面した人物(犯人だけではない)がどうあがき、犯罪に関わってしまうのかという人間ドラマがストーリーの強力な牽引力になります。生活の安定や世間体のために結婚する男女(『チョールフォント荘の恐怖』1942年)、成り上がりの社長秘書に就かざるを得ない没落した上流階級の若者(『シグニット号の死』1938年。会社重役の失踪が株価高騰に結び付くという経済がらみの視点も新鮮)、第二次大戦の復員兵に引きずられて詐欺に手を貸す恋人(『フレンチ警視最初の事件』1948年)、ガソリンを安定した物質に変換するという怪しげな発見への投資と産業スパイ(『船から消えた男』1936年。火花を散らす裁判シーンも出色)など、いずれも人物の心理や状況を中心としたストーリーの展開を追いかけてしまいます。いきなり事故で沈みかけた運送船のシーンで始まり、裁判や手堅い捜査、警部の大チョンボ(刑事コロンボなら絶対やらない)などが続く、メリハリの利いた『ヴォスパー号の遭難』(1936年)もけっこう好きです。

これが倒叙ものとなれば、犯罪者の内面に潜行していくため面白さは倍増で、『クロイドン発』や『フレンチ警部と毒蛇の謎』(1938年)は読むのがやめられません。中盤以降にようやく登場するフレンチ警部が事件を解決はしますが、ストーリーを引っ張るのは状況に押し流されてやむを得ず(いえ、もちろん自身の欲望も入ってるけれど)犯罪の坂道を転がっていく主役たちです。言ってみれば《凡人の》犯罪者で、警察官のひとことに怯え、自分のミスに絶えず悩むかと思えば、何とかなるさと急に楽天的になり、さらには自ら考案したトリックに酔ってしまう心理の大きな起伏がサスペンスを醸し出します。推理しながら喜怒哀楽の止まないフレンチ警部のネガ像を見ているようです。

どの時期の作品であれ、地道に丁寧に書き込んでいく作風のため極端な駄作が少ない、と言われるのももっともで、ゆっくり腰を据えて読むならば(小山氏の言う)「豊饒な読書体験」を味わうことができます。

さて、ここからがエッセイの本題。

今回フロフツを取り上げたのは長編20作目にしてフレンチ警部が初めてギリシャを訪れるからです。

前作『船から消えた男』で警部は六年ぶりに北アイルランドに出張(なつかしのマクラング刑事と再会)、夫人と北岸のポートラッシュ観光を堪能しましたが、まだまだ物足りず、外国旅行をしたがっている様子。

『漂う死体』ではまずバーミンガムの富豪邸で毒殺未遂事件が起こり、家族が相互に猜疑心に陥っていくという、ちょっとクリスティーっぽい出だしです。邸内に垂れ込める陰鬱な気分を吹き飛ばそうと、家族六人はグラスゴーから豪華客船に乗り込み、ジブラルタル海峡から地中海に入ってエジプト方面へ向かう優雅な地中海クルージングに出ます。

ところが、モロッコ隣のスペイン自治都市セウタである人物が殺害されてしまいます。捜査の指揮権をめぐってゴタゴタになりかけ、結局フレンチ主任警部が派遣されることに(ちょっと無理やりの展開)。警部といえば、三年前『クロイドン発』事件の時に、他の人物がマルセイユからナポリまで地中海西部の船旅を楽しむのを横目に、「ローマに行くのが夢なんです」と言ってたくらいで、すでにやる気満々。それもいざ真相解明に!ではなく、行先はアテネにコンスタンチノープル! わくわくするぜ、まったく!と初めての地中海旅行に子供のようにはしゃいでます。マルセイユから船に乗り込むや(仕事上)事件に取り組みはしますが、途中のコルシカやマルタでちゃっかり上陸、正式のツアーでなくてもいいからと、ひとり駆け足で街巡りを敢行。

やがてイオニア海を過ぎ、ついにギリシャのピレアスへ入港。さすがに我慢できなくなったのでしょう、「ピレアス! この海域、この沿岸、この見晴らしのよい丘陵で、いかなる歴史が展開されてきたことか!」とのぼせあがりさっそく日帰りミニ周遊に参加、アクロポリスや(パウロが説教をした)アレオパゴスの丘に感動します。つねにグループ最前列に陣取りガイドの解説に熱心にうなづく姿は修学旅行のちびっ子歴史マニアのノリです。

翌日もエレウシス(現エレフシナ)とマラトンへの遠足を予約します。

でもちょっと疑問なのは、警部が周遊説明会で、エレウシスはコースで一、二を争う美しい土地で、古の人々の魂を宿す廃墟は今も光り輝いており云々、と聞かされて俄然興奮する点です。古代にデメテル女神の秘儀が行われ、今も典礼の聖所や冥界への洞窟が遺りますが、1950年代からこの地域にはセメント工場や製鉄所・製油所・造船所が建てられ、その分汚染問題も深刻になって来たそうです。メアリー・スチュアート『銀の

いずれにしても、漂う死体事件は急展開してクルージングも遠足も中断となり、おなじみの警部による真相解説の場面になります。そういえばこちらが出張目的でした。

謎も解けたし、かくも長き憧れだったギリシャ訪問も叶ってフレンチ警部には大満足の結末となりました。翌年の『シグニット号の死』事件でも感動覚めやらず。アテネで中断されたのがよほど無念だったらしく、またあんな楽しい仕事がしたい、次はカナダか南アフリカへ!と野望は尽きません。

後期作品ということで、フレンチ警部の登場は遅いのですが、年来の希望だったローマ越えを果たした満足感からか子供のような無邪気さ・人間臭さに溢れています。殺害場所特定のカギとなる潮流について船長や機関長から神妙に教わる姿も小学生のよう。読者はくすくす笑いが止まりません。19章から20章にかけての仮説をいじくりまわしながら狂喜と失望を繰り返す姿はあいかわらずの安定した面白さです。海上での不可能犯罪はお得意の機械トリックに頼ることなく(他作品の凶器の構造とか設置の詳細とか私はたいてい理解できてません)、アクロバティックながらなかなか独創的な手段で処理されています(このトリック、作家自身も気に入っていたのでしょうか、次作でそれとなくネタバレ)。

ただ、同時期の作品に比して人物ドラマや動機の経済企業的側面の描き込みが薄い感じを受けます。倒叙ものではないので『クロイドン発』や『毒蛇の謎』のように犯罪に転がっていく人物を心理面から追うわけにはいかないし、『船から消えた男』の新発明をめぐる産業スパイとか『シグニット号の死』の株価変動を引き起こす会社重役の失踪、といった経済ミステリの側面が押し出されることもありません。

たしかにカントリーハウスに住まう貴族ではなく、新技術で会社を成長させ身代を築いた成り上がり社長一家の物語ですが、家族たちの顔見世に始まり、エキセントリックな従弟がオーストラリアから帰還したことから人間関係に影が差し(ミルン『赤い館の秘密』ね)、船旅で犯罪が起きると犯人は家族の中にいるはず(流しの強盗はありえない、は黄金律)、しかし誰も被害者には近づけなかった!という、定番のフーダニット・ハウダニットの構成です。もちろん古風なタイプだからどうこう言うことはありません。ただ、もしこの方向で行くなら、(ドイル風の)過去の因縁話をむしろもっと膨らませてもらいたかったほどです。

クルーズ船によるトラベルミステリーは贅沢な感じですが、進むルートがあらかじめ決められている分、『フレンチ警部最大の事件』や『英仏海峡の謎』で警部が推理を働かせながら海を越えてあちこち飛び回った爽快さを欠いてしまい、これはちょっと残念でした。

後期作品でありながら、初期中期風のフーダニット・ハウダニットへのこだわりとフレンチ警部のフツー人キャラ全開で楽しく読ませる作品という印象を受けました。

舞台になった1937年当時のギリシャといえば、一年前に極右政党を率いるメタクサス将軍の独裁制が始まったばかりですが、作品中では全く触れられません。事件が船内に限られていることもありますが、そもそもクルーにギリシャ人がおらず、フレンチ警部は上陸してもアクロポリスまで駆け足で見学して来るだけです。(アンブラー『恐怖への旅』やレイサン『ギリシャで殺人』の登場人物の方がよほど観光を楽しんでる。)

経済的な状況に関してならば『クロイドン発』や『シグニット号の死』でクロフツは執拗に描いていますが、政治面の時事問題を直接取り込むことはないように見えます(しかも他国の事情であればなおさら)。それは戦時状況を作中にどこまで取り込むかでも感じるところで、例えば第二次大戦中に書かれた『チョールフォント荘の恐怖』(1942年)では独軍のポーランド侵攻や英国参戦への言及はごくわずかで、邸宅内でのフーダニットにひたすらこだわるし、『見えない敵』(1945年)では国防市民軍の演習シーンで幕を開けながらも、悪党が戦時下という緊急事態を利用すれば完全犯罪ができるのになどと警部はつぶやいています(いかにも本格物の探偵の感想)。『列車の死』(1946年)は、アフリカで展開するロンメル戦車隊に対抗すべく、いかにして武器を秘密裏に輸送するかという戦争に直結したストーリーではあるのですが、駅員や運転士が国家の危機を救うべく力を結集する鉄道マン群像劇が魅力の核となっています(これも私のお気に入りの作品の一つではありますが)。

ちなみに、『フレンチ警部と紫色の鎌』(1929年)のクライマックスの章題は「ギリシャ人がギリシャ人に会うとき When Greek meets Greek」ですが、「両雄並び立たず」の意味の慣用句だそうで(あるいはこの題を持つ1922年英サイレント映画の借用?)、ギリシャ人はまったく登場せず。ただ作品自体は、冒頭からフレンチ警部が活躍を見せる中期のスタイルで、映画館のチケット売り場の女性たちが次々に狙われるのはなぜなのか、という謎が実に魅力的です。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 今月の《図書館廃棄本を救え》はバンジャマン・コンスタン『アドルフ』(1816年)。前回の『谷間の百合』より二十年ほど前の作品ですが、同じように、一人称語りのメイン部分に発行者の序と跋がつけられた構成で、語り手である主人公に向けられた跋文の切っ先は実に鋭利。訳者安藤元雄氏は「解説」で、ヒロインの臨終の場になっても冷徹にその事態を記述し続ける語り手(主人公)の姿には限りないエゴイズムが垣間見える、と鋭く指摘しています。自分の言葉に酔う語り手、それに冷水を浴びせる第三者(発行者)の対峙がなかなかに痛烈です(どちらも作者でしょうけど)。 |

| 【最後まで和訳されないままだったのがちょっと不思議なくらいの傑作です。《半倒叙》への作家の挑戦は『クロイドン発』とはまた別の魅力】 |

| 【倒叙ものの傑作というだけではなく、法廷シーンが異様な迫力。犯罪に転がっていく主役の心理の足跡を追うだけでも面白すぎて、最後の警部の謎解きはホントに要るんだろうか? と思えるほど】 |

| 【こちらも法廷での火花合戦が描かれますが、ある意味『クロイドン発』以上です。倒叙ものではないので、検察側と弁護側双方の視点に同じ比重がかけられ、どちらの主張が正しいのか読者を惑わせます】 |

| 【1959年ゴールドダガー賞候補作。全編がギリシャ(特にデルフィ神域)で展開する魅惑の心理・冒険スリラー。いつかご紹介予定。】 |

https://2023eleusis.eu/en/ 【「エレウシス2023」:エレウシスがマイナスイメージばかりになっては申し訳ないので、2023年「欧州文化首都」にちなむプログラムのページにリンクしておきます】 |