|

・Les Sœurs Lacroix, Gallimard, 1938(1937/11-12執筆)[原題:ラクロワ姉妹] ・« La Revue de France » 1938/1/1-3/1号 ・Tout Simenon t.21, 2003 Les romans durs 1937-1938 t.3, 2012 ・Poisoned Relations, translated by Geoffrey Sainsbury, Penguin Books, 1958[英] ・同上, 1962(3刷)[英]* ※表紙デザイン違い |

どこの家庭にも箪笥のなかに死体がある……

「……アヴェ・マリア、恵みに満ちた方、主はあなたとともにおられます……。恵みに満ちた方、主はあなたとともにおられます……」

その言葉はもはや意味を為さず、もはや言葉でもなかった。ジュヌヴィエーヴは唇を動かしていたのか? 彼女の声は、教会のもっとも暗い隅から起ち上がってくる、くぐもったざわめきに加わろうとしていたのだろうか?

ある音節は、他の音節よりも頻繁に、隠された重要な意味を追い払って戻ってくるかのようだった。

「恵みに満ちた……。恵みに満ちた……」

そして天使祝詞の悲しい最後。

「……罪深い私たちのために、いまも、死を迎えるときも祈ってください」

幼いころ、彼女は主の祈りを、何度も何度も出てくるこの言葉を声に出して唱えたとき、やがて心を奪われ、ときには泣き出すこともあった。

「……いまも、死を迎えるときも……。死を……」

そして彼女は聖母マリアを見つめて涙を流すのだった。

──先に死なせてほしい! ……さもなくばお母様もお父様もジャックもいっしょに死なせてほしい……。

冒頭からすでに起ち上ってくるこの陰鬱さ、まるで映画館で、映画『リング』のしょっぱなに揺れる暗い水面を見たときのようなあの戦慄感。これは傑作を保証されたようなものだ、と一気に惹き込まれて本作『Les Sœurs Lacroix ラクロワ姉妹』を読んだ。

非常に惜しい作品だ、と思った。前半はほとんどパーフェクトといってよい出来映えで、次から次へと謎めいた出来事が登場し、タイトルにあるラクロワ姉妹の住む家、すなわちラクロワ邸がまさに「箪笥に死体を隠している」ことが鮮烈に伝わってくる。このまま行けば文学史上に残る名作中の名作になったはずだ。

しかし、どうしたことか、後半に入って物語は迷宮に入り込んだか、あるいはぐるぐると永遠にもとへ戻るねずみの回し車に嵌まってしまったか、前半に出てきた数々の魅力的な謎はすべて放り出されたまま、もはやそれ自体が宿命であったかのように、ただ悲劇へと向かって転落してゆくのである。映画『007/慰めの報酬』を最初に見たときもそうだった。海面すれすれをすばやく滑ってゆくカメラアイは、やがて身を起こして前方の険しい崖と、そこに設けられた細い人工の道路、そしてそこを走り抜けてトンネルへといままさに入ろうとしてゆく車の姿を捉える。車は敵に追われている。このオープニングシーンを観たときは鳥肌が立ち、絶対に傑作に違いないと確信したものだったが、後半に物語は失速し、リアリティも失われていってしまった。本作『ラクロワ姉妹』も読者の心に生涯にわたる傷痕を遺すほどの、シムノンの最高傑作となりうる要素を充分に孕んでいたのに、実に惜しい、ただのよくできた佳作となってしまった。

もっと凄まじい小説にできたはずなのだ、シムノンは。だがそうしないで作品を放り出してしまうのもまたシムノンである所以なのだ。だからシムノンはカミュのようにノーベル賞を獲れなかったし、星取り表で満点のつかない作家に収まってしまった。

物語の舞台はノルマンディー地方バイユーに建つ一軒家である。近隣の人々からそこはラクロワ邸と呼ばれていた──厳密にいえばその家にラクロワという姓の人間は誰ひとり住んでいないにも関わらず。ラクロワとはその家主の妻レオポルディーヌ、通称ポルディーヌ・ラクロワと、またその妹であり、夫とその家に同居するマティルド・ラクロワの二姉妹のことを指していた。[註:原著ではどちらが姉でどちらが妹なのか、はっきりとした記述がないのだが、物語全体の雰囲気から、本稿では前者を姉、後者を妹とする]

この家は憎しみと不信の瘴気に満ちていた。誰もが家族の別の誰かを嫌っていた。冒頭で17歳の娘ジュヌヴィエーヴ、愛称ヴィエーヴが教会で聖母マリアに祈りを捧げていたのはそのためであった。彼女は家の瘴気によって手が震えたり、食事中に倒れて寝込んだり、ベッドのなかで朦朧としながら宗教がかった呟きを繰り返したりすることもあった。そうした彼女の敏感さは、母であるマティルドから多分に受け継いだものだった。

家計や近隣農家との交渉権を握る姉のポルディーヌ。彼女の横に、いま夫はいない。肺を患って、ひとりスイスで療養しているのだ。ポルディーヌにはソフィー20歳という奔放な娘がおり、彼女はずっと海外へ飛び出して暮らしていたが、近ごろようやく帰ってきた。だがこのソフィーの存在が、長くラクロワ邸に瘴気をもたらした原因でもあった。

妹マティルドの夫エマニュエル・ヴェルヌは絵画修復師であり、いつも屋根裏のスタジオに籠もって仕事をしている。エマニュエルとマティルドの間に生まれたのが息子のジャック22歳と娘のジュヌヴィエーヴだ。ジャックは陰気な母親たちを嫌っており、いつか公証人の次女ブランシュ17歳と駆け落ちして、こんな家から出て行きたいと考えている。ラクロワ姉妹のうち最初に結婚したのはマティルドの方だった。その後にポルディーヌが結婚し、ラクロワ家の父母が亡くなり、彼女ら二家族はひとつの家に住むようになった。だがかつて悲劇があった。9年前、ジュヌヴィエーヴが幼かったころ、やはり少女だったソフィーが庭で梯子を持ち出して遊んでおり、梯子を伝って外から屋根裏へと入り込もうとしていた。そして降りる途中で、ソフィーは足を滑らせて落下し、足を挫いた。そばで遊んでいたジュヌヴィエーヴが突然叫び声を上げたためにソフィーが驚いて転落したのだとされて、以来ポルディーヌとマティルドの間に確執が残ったのである。ただ、ある種霊感の強いジュヌヴィエーヴは、本当のところどちらが先だったのかわからなかった。そしてソフィーが家に戻ってきたことによって記憶が呼び覚まされたのか、やはりあのときソフィーが足を滑らせたのを見て、それから自分は悲鳴を上げたのだと、そんな思いが募ってきていた。

だが、ポルディーヌとマティルドの確執は、それだけではなかったのだ。

ラクロワ邸ではいつも夕食にスープが出る。メイドのエリーズ16歳が食卓に運び、姉のマティルドが皆の皿に取り分ける。だがある日、ポルディーヌはひとりで町へ出掛け、薬局に足を踏み入れた。そしてある検査の結果を聞いた。

店主に告げられてポルディーヌは知る。ラクロワ邸のスープには砒素が含まれているのだ。かつて6カ月かけて少量の砒素を妻に飲ませ続けて殺害した夫のニュースを見たことがある。では、スープに砒素を入れているのは誰か。姉ポルディーヌの辿り着いた結論はひとつしかなかった。自分を怨んでいる妹マティルドの仕業に違いない。

本作の不穏さ、圧倒的な嫌らしさがおわかりいただけると思う。前半はこの凄まじい緊張感がずっと続く。砒素が盛られていることを知った姉ポルディーヌは、もはや夕食にスープが出ても、皆の皿に取り分けはするが、決して自分では手をつけることはない。そして複数の薬局を巡って周囲に悟られないよう注意しながら砒素検出用の試薬やブンゼンバーナーや試験管を買い求め、自分の部屋で密かに実験し、いちいち確かめるようになるのである。1階の居間ではときおりソフィーがピアノを弾くが、その音はいかにも耳障りで、ラクロワ邸にとって不協和音でしかない。ジュヌヴィエーヴは伏せったままで、医師もこれにはお手上げ状態だが、必ず朝には母親のマティルドが、気配も見せずにいきなりドアノブを回して娘の部屋に入り、容体を確かめる。そしてその様子をポルディーヌが監視しながら、廊下をひそかに歩き去る。そうした一連の猜疑心に満ちた一家の行動こそが、ジュヌヴィエーヴにとっては心を病む原因なのだ。そしてジャックの態度はいっそう攻撃的、反抗的になり、食事中にはふてくされた姿勢を取り、ときには暴れることもある。

ジュヌヴィエーヴの父エマニュエルはかつて自分でも趣味で絵を描いていた。彼のスタジオの奥には、まだ30歳だったときのポルディーヌの未完の肖像画が置いてある──エマニュエルは陰鬱な様子でついに妻マティルドに対し、自分たちは決して望んで結婚したわけじゃない、おばの紹介でたまたま結婚したに過ぎないのだ、と告白する。もちろんマティルドはそのことを知っていた。そればかりか、彼女は夫エマニュエルが姉ポルディーヌとかつて密通していた、その子供がソフィーなのだと疑っていた。夫が否定しても彼女の疑念が消えることはない。そして彼女は夫がふだんの生活でほとんどスタジオに籠もり、ようやく出てきたかと思うと居間やダイニングでごくふつうに寛いでいるのを見て、憎しみの念を募らせてゆく。

中盤の第2部第2章で、この緊張関係はあまりにも鋭く尖ったピークを迎える。ここまでのシムノンの書きぶりは本当に素晴らしい。こうした不穏さがキリスト教への信仰に起因していることもまた本作の特徴で、何度も宗教的モチーフが現れる。台所近くの壁には黒と金の額縁に填め込まれたラクロワ家の母──ジュヌヴィエーヴにとっての祖母の肖像があり、彼女はそれが何か特別のもののように思えて祈りを捧げる。ジュヌヴィエーヴは神がかった娘なのである。

第2部第2章で何が起きるかというと、天井裏のエマニュエルの書斎で何かが倒れた音がして、それに気づいた二姉妹がスタジオに向かう。ジュヌヴィエーヴは何かを感じたらしくパニック状態に陥りベッドから転落する。騒ぎを聞きつけた隣人や医師らもやって来て、ようやく二姉妹は梯子を上って屋根裏のスタジオに入る。ポールディーヌが灯りを点ける。そこで彼女らが見たものは何か? 衝撃の光景を見届けたにも関わらずポールディーヌがいう、「私はいない方がいいわ。何かあったら呼んで」

──そこであまりにも唐突に、ずばっと切断されたかのように章が終わる! 次の章を読んでも何が起こったのかしばらく明示されない。ようやく私たち読者は、エマニュエルがスタジオの奥の小部屋で首を吊って自殺していたことを知るのである。自殺なので教会でミサはできないが、哀れに思った司祭が家まで来て、葬儀が執りおこなわれてゆく。だがその最中でさえジュヌヴィエーヴの具合は悪く、二姉妹の関係は緊張している。エマニュエルは遺言で、すべての財産を娘ジュヌヴィエーヴに贈るとしていた。彼は絵画修復師であっただけにいろいろな美術品もスタジオ内に遺していたが、どれほど価値があるのかはわからない。だがなぜエマニュエルは妻マティルドではなく娘ジュヌヴィエーヴにあえて相続させたのか? それにもしソフィーが本当にエマニュエルとポルディーヌの間に生まれた子であったなら? そもそも、なぜエマニュエルは死を選んだ? スープに砒素を入れていたのは彼なのだろうか? 自分の王国を守るために家族を殺そうとしていたのか?

姉妹はエマニュエルの遺品を整理する途中で、彼が奇妙なノートブックを書き溜めていたことに気づいた。そこには彼が《黄金の線》なるものを求めて、その謎を解き明かそうとしていたらしいことが記されている。《黄金の線》は美と生命すべての基盤であり、古代ギリシアの彫刻家プラクシテレスも、あのレオナルド・ダ・ヴィンチも、その謎を追い求めてきたのだという。そして《黄金の線》の探索はすべての平和と調和をもたらすのだと……。だが家のどこを探しても《黄金の線》らしきものはない。地元美術館のキュレーター、ジョーニー氏が鑑定にやって来て、ノートブックに関心を示すが、その記述にどれほどの価値があるのかはやはりわからない。

いきなり『ダ・ヴィンチ・コード』の世界に物語は足を踏み入れるわけで、ここから面白くならないはずがない! 読者の誰もがそう思うだろう。きっとどこかの時点で《黄金の線》の謎が解き明かされて、それを巡ってさらに姉妹の確執が先鋭化してゆくに違いない。エマニュエルが本当に自殺だったのかさえ疑わしくなる。それにひょっとしたらジュヌヴィエーヴの神がかり的な言動は、《黄金の線》の謎に原因があったのかもしれない──!

ところが、である。この謎は後半になるといっさい物語上に出てこない! そんなバカなと思われるかもしれないが、本当にすっぱり忘れ去られてしまうのである。謎に対する何かの暗示さえ登場しない。きっと黒と金の額縁で飾られた祖母の肖像が絡んでいるのでは、と思われるかもしれないし、そうであってほしいとさえ願うのだが、そんな記述はまったく出てこない! なんなのだこれは!

後半はつまり、ジュヌヴィエーヴが「自分は18歳になるまでに死んでお父さまのもとへ行く。それは5月25日以降だわ、なぜなら自分の友人が18歳になったその日に死んだから。葬儀のとき彼女は白い花で飾られてとてもきれいだった……」とベッドのなかで語るようになり、クリスマスから新年へ、さらに春へと季節が過ぎても彼女はその信念に囚われたままで、ただ「イエス様、マリア様、ヨセフ様……」と祈り、「みんな独りになる……。お母様もポルディーヌも……。私ももう長くないのだから……」と繰り返すのみだ。毎朝マティルドはそんな娘の部屋に入って容体を見届ける。死の予告が近くなった5月半ば、司祭がジュヌヴィエーヴの見舞いに訪れた。司祭はマティルドにいった。「あなたの娘さんは聖人です、もちろん」マティルドが溜息をついたとき司祭はつけ加えた。「自分の母を嫌い、復讐に凝り固まっている聖人です」

本作の主人公は誰なのだろうか? 17歳のジュヌヴィエーヴのようにも見えるが、ラクロワ姉妹のようでもある。シムノンは人称代名詞を尋常ではないほど多量に使う作家で、ポルディーヌはこうした、マティルドはああした、とはほとんど書かず、多くの場面を「彼女は〜した」と代名詞ですませる。そのため読んでいると誰がいましゃべっているのかわからなくなることがしばしばある。とくに二姉妹が互いに語り合っているときにこれをされると、どちらがどちらなのかわからなくて困るのだが、全般的にマティルドに対してシムノンは「彼女」と書くことが多く、ポルディーヌのときはちゃんと名前を書くことが多いので、真の主人公は陰鬱で娘からも死をもって復讐されるマティルドといえるかもしれない。

だが、この作品は実際のところ、誰かひとりが主人公というより、誰もが孤独で猜疑心と憎しみに囚われ、誰も主人公になり得ない、悲痛な群像劇だと捉えるのが正しいのだろう。ジャックは公証人の娘ブランシュと結婚してイタリアに赴くので、彼だけはそれなりに幸せをつかんだといえるかもしれない。だがソフィーも瘴気の漂うラクロワ邸に嫌気がさして去って行くし、最終的には誠実なメイドであったエリーズさえ仕事を辞めて出て行ってしまう。

最後にやって来るのは、姉妹ふたりがエマニュエルのスタジオで対峙するシーンだ。砒素が再び登場し、姉妹のうちひとりは敗北する。だが残ったもうひとりのラクロワは勝ったといえるだろうか? まったくそんなことはない。ただ独り家に残されるだけだ。ジュヌヴィエーヴの予言通り、誰もが独りになって物語は終わる。そしてラクロワ邸の伝統は守られる。いつも互いに互いを疑い、憎み合い、嘘偽りの微笑みを浮かべ、監視し、敵に悟られないようつま先で歩き、すばやくドアを開けて他人の部屋に入り込む。憎しみはいっそう堅くなり、重くなり、そして引き攣る。

むろん、これだけでも充分にシムノンらしさは表現されている。デイヴィッド・カーターは本作に満点の5点をつけている(第78回参照)。だが、もっと書けたのではないか、もっと恐ろしい物語に、もっと奥深い物語にできたのではないか、と歯ぎしりもしたくなる。読者をどん底の暗闇に突き落とすほどの、世界に類例を見ないほど凄まじい作品になり得たはずなのである。そうなってさえいれば、シムノンはいまも世界中でベストセラー作家であったろう。もっとプロットを練ってくれさえすれば、もし編集者がもっと助言をしていたなら、と思わざるを得ない。きっと名作古典として日本でも読み継がれていたはずだ。アンドレ・ジッドが焦れてあれこれシムノンに忠告、助言したくなった気持ちもわかる。シムノンの作品にはどれもそれだけのポテンシャルがあるのだ。

本作はいつものシムノンのように、宿命の物語として終わってゆく。彼のヴァリエーションのひとつである。だが、生と死の宿命を突き詰めてゆくと、もしかしたらそれは本来ひとつなのではないだろうか。いや、そうではないかもしれない。私にはわからない。ただ、「宿命とは何か」という命題に、シムノンはもっと踏み込めるはずであった。そのことだけは確かだと思える。

しかし宿命のヴァリエーションをいくつも重ねるだけでは、「宿命とは何か」という究極の問いには答えられない。今後シムノンはこの問いにどう答えてゆくのか。それを見定めたいと心から思う。そのために次の作品を手に取るのだ。

▼映像化作品(瀬名は未見)

・TVドラマ『Ein anderer Liebhaber(La Sœur dans l’ombre)』Xavier Schuwartenberger監督、Karlheinz Hackl、Wilfiried Klaus出演、1990[独][もうひとりの愛人(影の妹)]

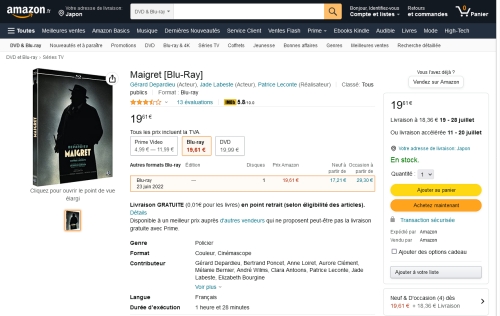

パトリス・ルコント監督の新作映画『Maigret』(原作『メグレと若い女の死』)のBlu-RayならびにDVDが、フランス本国で発売された。Amazon.frから購入できる(https://www.amazon.fr/dp/B09SNMY9PZ/)。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『魔法を召し上がれ』『ポロック生命体』等多数。 文理の枠を超えた「パンデミックと総合知」をテーマに、母校・東北大学の研究者らとの対話連載を展開。記事構成は翻訳家・サイエンスライターの渡辺政隆氏(https://web.tohoku.ac.jp/covid19-r/people/)。 ■最新刊!■ |

■最新刊!■

■瀬名秀明氏推薦!■