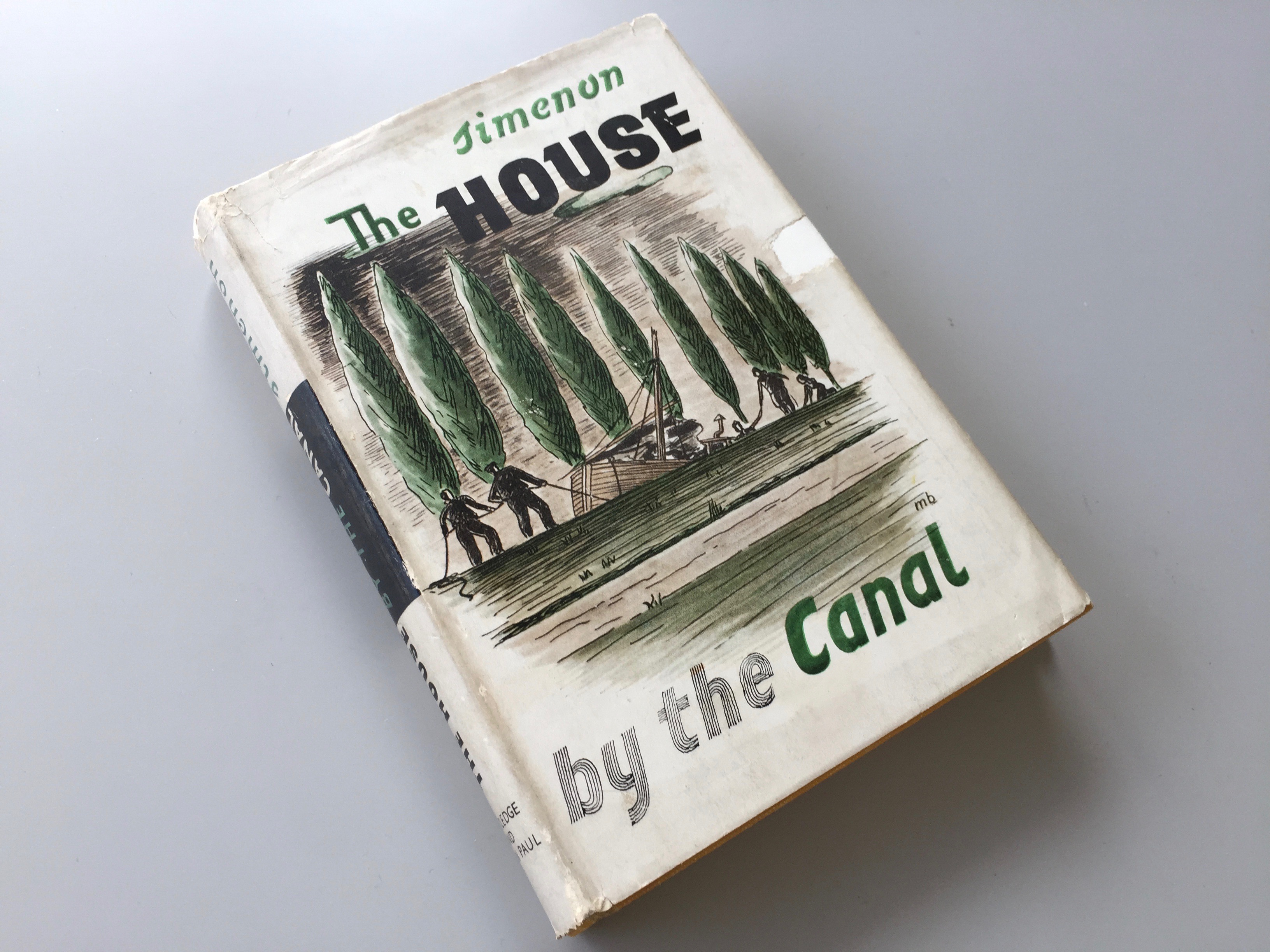

・La maison du canal, Fayard, 1933/5(1932/5-1933/1執筆)[原題:運河の家] ・« La Revue de France » 1933/4/1号-5/15号 ・Tout Simenon T18, 2003 Les romans durs 1931-1934 T1, 2012 ・The House by the Canal, translated by Geoffrey Sainsbury, The House by the Canal 所収, Routledge & Kegan Paul Limited, 1952(The House by the Canal/The Ostenders)[英]*【写真】 ・TV映画 同名 アラン・ベルリネールAlain Berliner監督、イジルド・ル・ベスコIsild Le Besco、ジャン=ピエール・カッセルJean-Pierre Cassel出演、2003( https://www.amazon.fr/dp/B000BU9SWA )【註1】 |

出口へと向かう洪水のような乗客の流れのなかで、ただひとり彼女は急がずに進んでいた。旅行鞄を手に持ち、彼女は喪服のヴェールに覆った顔を上げ、切符を駅員に見せるため列に並び、そしてさらに数歩前へと出た。

ブリュッセル発の列車に乗ったのは朝の6時で、まだ空は暗く、冷たい雨が降っていた。3等車は湿っており、床も乗客の泥靴で濡れ、間仕切りも粘りつくような霧で湿り、窓は内側も外側も露を孕んでいた。濡れた衣服の乗客たちは、身動きせずに眠っていた。

8時、ハッセルト[ベルギー東部の都市]へ到着するそのとき、車内と駅の電灯が消えた。待合室で、傘から滴る雨水は流れの行く先を失い、濡れた絹の臭いを発していた。ストーブの周りで身を乾かそうとする人々はほとんど黒色に見えた。ちょうど彼女、エドメのように。それは偶然の運命だったのか? 彼女が大いなる喪に服していたことに人々は気づいただろうか? また黒服が国民の制服ではないのだということは?

12月12日。大きく書かれたその文字は改札の脇に掲げられてやはり黒く、それは彼女の心を打った。

外では雨が路面を叩いていた。人々はそのなかを走り、あるいは戸口にかたまって空を見上げ、あまりに暗くブティックはランプを灯していた。

(仏原文/英訳文から瀬名の試訳)

これは凄い作品だ。

私はまだあまりシムノンの単発作品、ロマン・デュールを読んでいるわけではないが、その少ない読書体験のなかでも、本作はトップクラスの作品といえると思う。邦訳が出ておらず、英語圏でも古いハードカバー版しか出版されていないのがちょっと信じられないほどだ。

評伝や解説書によっては本作『La maison du canal』[運河の家]をシムノン最初の本格的心理小説と位置づけているものもあるくらいで、確かにいままで私が読んだなかでもいちばん暗く、陰鬱な雰囲気の作品だ。それ故に読書ものめり込むように前へ前へと進むのではなく、じっくりと英訳文を辿ることになった。その陰鬱さは冒頭部分からもわかると思う。まさにロマン・“デュール”といえるこの重々しさが最後まで続く。派手な展開など少しもないのに、張り詰めた息苦しさをどこまでも感じつつ、読まずにはいられなくなる。改めていうが、傑作だ。

まず驚くのは、本書の主人公が16歳の少女だという点である。シムノンがペンネーム時代の通俗恋愛小説以外で女性を、しかも10代の娘を主役に据えたのは今回が初めてのことだ。

彼女の名はエドメ。早くして母を喪い、都会のブリュッセルに暮らしていたが、医師であった父の死に伴い、養育人の勧めもあっていとこ家族が住むベルギー東部の小さな町ネールーテレンへ越してきたのである。喪服姿の彼女はヴァン・エルスト家に到着して意外な事態を目の当たりにする。家長であるおじがまさにその日、事故で亡くなっていたのである。エドメは続けざまに2つの死と向き合うこととなった。

ネールーテレンはどこまでもまっすぐな運河が町を抜けており、松の木やポプラ並木が暗い影を形づくる。ヴァン・エルスト家は運河の堤防の近くにある。未亡人となったおばのもとには、長男フレッド21歳、次男ジェフ19歳、長女ミア17歳、さらに小さな女の子が3人いる。フレッドとジェフは対照的で、フレッドはハンサムといえる容貌で自室のオフィスで仕事をしているが、ジェフは小作人のような男で家畜の世話や鍛冶仕事をする。ミアはエドメと年齢が近いので親しく話しかけてくれるが、フランス語が話せるのはフレッド、ジェフ、ミアの3人だけで、人々は日常的にフランドル語を話す。都会育ちのエドメはその言葉がわからず、田舎暮らしに慣れない。

近年、「主人公の気持ちに寄り添って読みました」と読書感想に書く人が増えたように思われるが、本作のエドメは“気持ちに寄り添って”読むことができない主人公なのである。かえって昨今では日本の読者に、「こんな読書もあるのか」と、新鮮な気持ちで受けとめられるかもしれない。エドメは主人公なのに、いったい何をしたい人物なのかが読んでいてわからないのだ。これまでも『仕立て屋の恋』のアリスや『赤道』のアデルは何を考えているのかよくわからない女性で、主人公の男性たちを翻弄させていた。その翻弄させる側の女性が今回主人公になっている。これは斬新である。

都会育ちのエドメは、田舎暮らしのフレッドやジェフに生理的な嫌悪感を抱いている。まず嫌うのは田舎者のくせに身なりを整えて、自分は新たな家長だといわんばかりの自信を見せつけ、田舎町の娘とも乳繰り合い、エドメにも粉をかけるフレッドである。エドメはフレッドへの当てつけのためか、逆に醜男ともいえるジェフに近づくのである。ジェフは森で栗鼠を捕まえ、その毛皮を剥いだりする。その荒々しく汚い作業にエドメは嫌悪を覚えるが、「その毛皮でコートができる?」などと誘うようなことをいうのである。そしてこんなことを囁くのだ。

――動物を殺して何も感じないの? もっと大きな獣なら? もし人間なら?

──家族のなかでいちばん強いのは誰なの。栗鼠を殺すのに危険なことは何もないわ。私は特別な人でないと愛せないの。何も恐がらないような人。私は殺せる度量のある人、危険を冒せる人が好き。

──何か危険なことをしてほしいの、私のために。お金では買えないようなことをして。

ジェフのことを好きでもないのに、エドメは彼を挑発するのである。16歳の彼女は、年上の男たちが自分の魅力で狼狽えるのが内心面白くてたまらないらしい。

1月のある日、暴風で平底荷船が運河でぶつかり、沈没するという事故が起こる。馬も溺れる大事でジェフが飛び出し、フレッドも救援に向かう。だがジェフの姿が見えない。ようやくやって来たジェフが、堤防から見ていたエドメにこっそりと物を手渡す。それは教会の貴石だった。ジェフは混乱に乗じて盗みを働いてきたのだ。彼女に自分が危険な人物だと見せるために。驚くエドメを置いて、ジェフは沈没しかかっている平底荷船へと危険も顧みず泳ぎ、船長の財布を取り戻すなど果敢な行動を見せる。

教会の貴石はガラス玉で価値はなかったが、それでもジェフが盗みを実行したことに違いはない。さらにジェフは教会の屋根に上って羅針盤を密かに盗み、そのプラチナを加工してエドメにEのイニシャルの入った手製の小箱を贈ろうとする。だがエドメはそこまでしてアプローチしてきたジェフに、今度は冷たい態度を見せるのである。一方でまたいい寄ってきた長男のフレッドに、気のある素振りを見せたりする。

中盤でひとつの事件が起きる。「フレッドはあなたに恋しているみたいよ」とミアがエドメに囁く。その日、エドメが森を歩いていると、フレッドが後をつけてきた。フレッドは薪置き場で彼女にいい寄る。「なぜぼくに苛ついているんだ」「苛ついてないわ」「きみのことを一日中考えている。きみは他の子たちと違う……」

それを聞いてエドメは嬉しくなるのである。この男も私の魅力の前に落ちたのだと笑う。フレッドは彼女の身体をまさぐり始める。だがここで唐突な事態が起こる。赤いベレー帽を被ったひとりの少年が、彼らの様子を見ていたのだ。

フレッドが狼狽えて、誰にも話すなと少年に詰め寄る。少年は「ネーン、ネーン、ネーン」(オランダ語でノー)といって笑う。「口を閉じろ!」「ネーン、ネーン、ネーン……」フレッドが怒って少年を投げ飛ばすと、少年はぐったりとしてしまう。弾みで死んでしまったのだ。ジェフが現場を目撃しており、ジェフはエドメに「家に戻れ、誰にも何もいうな!」と告げる。少年は貧しい家の生まれで、薪を盗みに来ていたのだろう。フレッドとジェフは密かに死体を運河へ遺棄した。エドメと彼らの間に秘密ができたのだ。

死体は発見されず、誰にも疑われなかった。ここでシムノンの癖が出る。この事件は物語のミッドポイントとして有効に機能してしかるべきなのに、そうならない。普通の作家なら、ここでエドメの気の動転を詳細に描き込み、事件がばれるのではないかという恐怖や不安を記し、サスペンスを盛り上げるだろう。死体遺棄の場面もしっかりと描写するだろう。だがシムノンはそうしないのである。ぼんやりと起承転結の「転」の部分を進めてゆくのだ。

事件のショックもあってエドメは急性気管支炎を患い、ヴァン・エルスト一家ともあまり交流せず、鬱々と過ごすようになる。ずっと気分はよくならない。この辺りからエドメはただの小悪魔ではなく、自分でも自分のことがよくわからない娘となってゆくように思われる。

ヴァン・エルスト一家のおじのルイが近隣の町ハッセルトに住んでおり、ときおり一家はルイおじを訪ねに行く。エドメはルイおじの勧めで内科医に診てもらうが、ルイおじは診察の様子を後ろからそっと覗いて、彼女の裸身を観察するのである。エドメはそのことに気づいて嫌悪を抱きながらも、やはりまんざらでもないといった態度の片鱗を見せるのだ。社会的にも成功した立派な男性が、自分の裸身を覗き見していることに、彼女はどこかで楽しみを覚えている。

このような、一見肩すかしともいえるような描写が続く。一家の資産が実は失われていたなどの話題は出るものの、陰鬱さが増すばかりで、事件が転がっていかないのである。やはりここで起承転結の「転」が弱いというシムノンの限界、悪癖が出てしまったか。これでは良作ではあっても最高点はつけられないな、と正直なところ私は読みながら思った。だが同時に不安にもなった。いったいこの物語はどこへ向かおうとしているのか。決着の仕方がまるで予想できない。シムノン作品でこんなことはほとんど初めてだ。ページだけが不穏な空気を湛えながら進んでゆく。

本作品は12章まである。これまでほとんどのメグレ第一期作品は全11章構成だった。全11章構成はすなわち当時のシムノンの呼吸なのである。本作は1章多い。これが重要な意味を持っていたとは、まったく気づかなかった。

ここから先の展開は書かない。本作は凄い、と語ること自体が一種のネタばらしになってしまう可能性さえある。どのように伝えればよいだろうか。こんな結末だとはまったく思いもしなかった、というのがぎりぎりの表現だ。本当に驚くほかない作品である。途中で感じた不満、すなわち起承転結の「転」の宿命的な弱さを、シムノンは本作において鮮烈にひっくり返し、全体の出来映えに貢献させている。主人公の気持ちに終始入り込めないことも、大きな効果を上げている。繰り返すが、本作が邦訳されていないのはまったく解せない。いますぐにでも邦訳を出してほしい作品だ。

終始暗く鬱々としたベルギーの情景描写が素晴らしい。運河、松の木、ポプラ並木。物語は1年以上の長期にわたり、真冬の凍える雪景色や氷が張って人々がスケートをする運河、ぬかるんだ泥道、イースターやクリスマスや新年の祝い、女たちの台所での料理風景など、これほど日常の景色が繊細に描かれたシムノン作品は初めてだろう。フランドル語が日常的に話されるために主人公が疎外感を覚えるという土地の感覚もよく伝わってくる。16歳の主人公エドメは父に倣って医学を志しており、そのためヴァン・エルスト家の人々に対して過剰に難しい医学用語を使って心理的優位に立とうと粋がるのもうまい設定だ。そして死んだ少年の赤いベレー帽にまつわる終盤の描写にはぞくぞくする。

「ネーン、ネーン、ネーン……」という単純な言葉が耳から離れない。ベレー帽の赤色が脳裏から消えない。これぞまさにシムノンのシムノンらしさだ。

本作にはシムノンの回顧的要素も籠められている。シムノンが後年に書いた自伝『Je me souviens…』[私は思い出す…](1945)では、(私はまだ読んでいないが)母アンリエットとその家系のブリュル家は日常的にフランドル語を使っていたと記述されているらしく、本作の描写と重なる(ただし【註1】にも示したシムノンの評伝『The Man Who Wasn’t Maigret: A Portrait of Georges Simenon』[メグレではなかった男:ジョルジュ・シムノンの肖像](2003)によると、母アンリエットはフランス語も話せたそうなので、必ずしもシムノンの記述は正確ではなかったらしい)。つまり本作に登場する運河の家の人々は、シムノンが第一次大戦前の幼いころや、第一次大戦中の少年期に見知っていた母方のブリュル家がイメージされているようだ。

ちなみに評伝によるとシムノンの初の性体験は12歳のときで、第一次大戦中の1915年7月、リエージュから南のアンブールという町にある母の友人宅に行ったとき、相手はその家に滞在していた15歳の少女だったという。本作の主人公に近い年齢である(その後、シムノンは彼女に会いたいがために学校を替え、周囲から嘱望されていた司祭職も放棄している。このことは母との不仲の決定的要因ともなる。だが彼女を年上の男性に取られてしまい、シムノンは科学の勉強に向かわざるを得なくなる)。

戦局が悪化した時期のクリスマスに、シムノンは母方の家系が暮らすオランダ国境近くの運河沿いの家へ行った可能性があるそうだ。ザイト=ウィレムスヴァールトという場所だそうだから、本作の舞台の近くである。

本作は2003年にTV映画化された。監督は、同級生の少年と結婚したい男の子とその家族と隣人たちの心の揺れ動きを繊細に描いた映画『ぼくのバラ色の人生』(1997)のアラン・ベルリネールで、なかなかの佳作に仕上がっている。

都会育ちのエドメが田舎のヴァン・エルスト家にうまく馴染めない様子が丁寧に描かれる。鶏小屋での餌撒きにびくびくしたり、ジェフが栗鼠の皮を剥ぎ、同じナイフでじゃがいもを剥いて差し出され、血のついたじゃがいもを口に含むやいなや嫌悪で思わず駆け出し吐き出してしまったり、といった描写が説得力を持つ。一方でエドメの不可解な心情部分もあえてそのまま描かれており、また16歳でありながら豊かな胸を持つ自分の半裸姿を鏡で見て確かめる一見とぼけたようでうぬぼれにも似た様子など、原作よりもわかりやすい描写がある。

舞台も原作と同じネールーテレンであり、年代が1952-1953年とやや下っていることと、物語全体のタイムスパンが短くなっていることを除けば、ラスト近くまでほとんど展開も原作と同じである。ただしやはり映像作品らしく少年が死んでしまった後の登場人物たちの不安感は、視聴者の心をちゃんとざわめかせるように絵で見せて説明している。ひとつだけ原作と違うのは、エドメが次男ジェフをヴィクトル・ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』(1831)の醜い登場人物カジモドに準え、その名で小馬鹿にするかのように呼ぶところで、このちょっとした伏線がラストシーンの改変(映像化に合うもの)に繋がっている。

本作『運河の家』刊行の翌月、すなわち1933年6月に、シムノンは久しぶりのメグレシリーズの新作『第1号水門』を上梓する。前作『紺碧海岸のメグレ』(1932/7)以来11ヵ月ぶりということになる。『第1号水門』がそれまでとは見違えるほどステージの上がった秀作に仕上がっていたことは連載第18回ですでに指摘した。

つまりシムノンはこの時期、『仕立て屋の恋』『赤道』『運河の家』『第1号水門』という傑作群を4ヵ月連続で刊行したのである。凄まじいとしかいいようがない。当時の読者はもはやシムノンの実力を疑うことはなかっただろう。

▼他の映像化作品(瀬名は未見)▼

・TVドラマ 同名 《L’Heure Simenon》シリーズ、Joseph Rusnak監督、マチルダ・メイMathilda May、Ralph Grobel出演、1988【註2】

【註1】

ブーメラン・ピクチャーズ Boomerang Pictures 社から発売されている本作DVDには、特典としてドキュメンタリー映像『Simenon, l’homme qui n’était pas Maigret(Simenon, the man who wasn’t Maigret)』[シムノン、メグレではなかった男](2003)[ベルギー、フランス]が収録されている。Manu (Emmanuel) Riche 監督作品で、言語は英語、47分。パトリック・マーナムPatrick Marnhamによる同名のシムノン評伝『The Man Who Wasn’t Maigret: A Portrait of Georges Simenon』[メグレではなかった男:ジョルジュ・シムノンの肖像](2003)があり、著者のマーナム自身も作中にコメンテーターとして登場するが、内容は書籍と別のもの。ドキュメンタリー版は地方都市の男性医師が主役で、彼の日常生活をカメラが追う。彼はシムノン作品に魅了されており、『判事への手紙』(1947)に登場する医師と自分を重ね合わせながら独白を続ける。彼はシムノンの自伝的作品『Les trois crimes de mes amis』[わが友らの3つの犯罪](1938)も読む。途中でシムノンへのインタビュー映像やブリュノ・クレメール版のメグレTVドラマのシーンが何度も挿入される。

男性医師はシムノン作品の登場人物がふとしたきっかけで運命の波に呑み込まれて殺人を犯してしまう境遇に関心と共感を寄せ、回診や参拝など普段のまじめな生活を続けながらも、豚の屠畜現場にビデオカメラを持って出向いて死の現場を目の当たりにしたりする。またシムノンがずっと母との愛情面で確執があったことから、彼もまた妻や老いた女性患者らへの愛について思いを巡らせる。無名の男性の何気ない、しかし内面では緊張が持続する日々を映しながら、そこに重なるシムノンの作家人生を視聴者に示してゆくという構成である。タイトルの「メグレではなかった男」は、(マーナムの著作のニュアンスとは異なり)メグレになりきれない無名男性医師の揺れ動く心の内を示している。

「ずっとマシーンのように書いてきて、あるとき書くことがなくなった。だから執筆を辞めた」とインタビュー映像できっぱり自分を否定するシムノンの言葉が印象的だ。

【註2】

《L’Heure Simenon》[シムノン・アワー]は1987年2月から1988年8月まで13回にわたり、シムノンのロマン・デュール作品を映像化した仏TF1のTVドラマ番組。次の13話が制作された。映像ソフトは未発売。

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Heure_Simenon

http://www.imdb.com/title/tt0167606/episodes?season=1&ref_=tt_eps_sn_1

| ドラマタイトル [=原題] |

発表年 | 邦題または英題 |

|---|---|---|

| Le temps d’Anaïs | 1951 | 娼婦の時(アナイスのために) |

| Cour d’assises | 1941 | Justice |

| Strip-tease | 1958 | ストリップ・ティーズ |

| Les demoiselles de Concarneau | 1936 | The Breton Sisters |

| Le fils Cardinaud | 1943 | カルディノーの息子 |

| La rapport du gendarme | 1944 | The Gendarme’s Report |

| Un nouveau dans la ville | 1950 | 邦訳・英訳なし[町の新参者] |

| L’homme de Londres | 1934 | 倫敦から来た男 |

| Le riche homme | 1970 | The Rich Man |

| La maison du canal | 1933 | The House by the Canal |

| La mort d’Auguste | 1966 | The Old Man Dies |

| La fenêtre des Rouet | 1945 | Across the Street |

| Les Volets verts | 1950 | The Heart of a Man |

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

| 1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■瀬名秀明氏推薦!■