なぜにまた「ニューヨーク最初の警官」という副題を持つ、この歴史ミステリ翻訳作品をいま再読しているのか。あるいは、未読の方は即刻読むべきだと思うのか。もちろんそれは、「おもしれえからだよ」のひとことで済ませばいいだけのことであって、その面白さに接近するための方法論と視点に関しては、本サイトの過去記事「「コンプレックス持ちハイスペック男子」が活躍! 新たなる名探偵の誕生を描く『ゴッサムの神々——ニューヨーク最初の警官』について(東京創元社S)」という担当編集者さんによる熱い文章において、すでにじゅーぶん書かれている。あるいは版元頁の「“傑作”はこのようにして創造される。マイクル・コナリーが著者リンジー・フェイに訊く、『ゴッサムの神々——ニューヨーク最初の警官』のつくりかた」というインタビュー記事を読めば、著者がつぎ込んだ情熱に「なぜにそこまで」と思いながらも、本書への接近欲求が拡大するはずだ。

……と思う。

以上。

いやいや、だめだめ。そんなんじゃ意味ないじゃん。なんか書きます。

——よって、以下の文章は、このとんでもなく暑い夏の盛りに本書を読んでしまい、ちょっと脳内熱暴走してしまったひとりの読者による「夏の体験」および「夏休みの読書感想文」である。

1845年のニューヨーク。大火で顔に火傷を負い、バーテンダー仕事も貯めた財産も、全て失った主人公ティムは、創設まもないニューヨーク市警の警官になった。不本意ながらも仕事をこなす彼に降りかかったのは、市を震撼させることになる「十字に切り裂かれた少年」の発見とその事件のカギを握る血まみれの少女との出会いだった。19世紀紐育における宗教対立と移民排斥の波を背景に、観察眼に長けた主人公が不可解な謎に正面から立ち向かっていく歴史ミステリ。

と、だいたい、そういう話。これに主人公ティムと兄ヴァルの愛憎相半ばする関係性やヒロインとの気持ちのやりとりなどが描かれて……などと書いていくといかにも普通にありそうで、あまりよく知られていない時代と場所を舞台にしただけの謎解き物語だと思われるかもしれない。

思ってもいただいてもかまわない。いや、ほんとうはかまう。あー、どっちだろ。

正直に云う。本書を「傑作」と呼び、未読の人に「読んで」と懇願するのは、一日でも早く続きを読みたいからである。

本作は三部作であり、この続篇 Seven for a Secret はすでに刊行されているので、おそらく訳者の野口百合子さんは現在、続篇翻訳に邁進されていることと思う。それを幾ばくかでも後押しし、一刻も早い刊行となることを願うがゆえに、本書を多くの人が手にしてほしいと希望する。さらに版元様におかれましては、第三作目の翻訳および刊行を、現時点の本国で出ていようがいまいが、速やかに決定していただけるよう強く希望するものである。

かなり暴走気味ではあるが、ほんとうにそのように思ったのは、このとんでもなく暑い夏、本書を読んでいる間、ほんとうにタイムトラベルをしていたかのように思えたからだ。

かつて原田真二が唄っていたように、

時間旅行のツアーはいかが いかがなもの?

そうささやいた ああ夢の中 ああ夢の中

実際、読書中は「夢の中」だった。

本書は「翻訳歴史ミステリ」であり、実はそれだけである程度のハードルがある。「読みにくい」「知らない」「仰々しい」などと云われることの多いであろう「翻訳歴史ミステリ」である。いくつかのハードルをひとつずつ越えてゆくことで真の「時間旅行」は可能となるのであった。

●「ミステリ」に踏みこむ

もちろん本作が「ミステリ」だという部分に関してはメリットも多い。なによりもまず、「わかりやすい」。

シャーロッキアンでもある著者のリンジー・フェイの手際は、人物造形などいくつかホームズの影響下にありながらも決してその変奏に陥ることなく、きわめてストレイトに物語を進めていく。きちんと謎が提示され、それを主人公がきちんと解決する。もっとも、その際に「実はこの人物はかつてインド駐在時に……」とか、「さあ、みなさん集まりましたか」とか、そういったクリシェが用いられることはない。

本筋の事件のみならず、人間関係に関する「謎」もまた物語の進行とともに開示され、あるものは伏線や描写にしたがって解決され、またあるものは新しい扉を開く。実に明瞭に。

ミステリ小説が論理に裏打ちされているのは当然のことであるが、その論理を「面白い」と感じるのは、物語で提出された各種の情報を「どのように読み取るか」にかかっている。本書はその情報提出の仕方がきわめて明瞭であり、その解析も「わかりやすい」。だから、ミステリに極端なパズル性のみを求める向きには、本書における「犯人」はあまりにも「わかりやすい」ものであるかもしれない。しかしその論理的帰結は、本書を彩るさまざまな「謎」を部分的に解いたに過ぎず、ほんとうに読み取るべき情報は終結に向けて、どーんと流れるようにやってくる。しかも、わかりやすく。

だからこの「ミステリ」は読んだほうがいい。

●「翻訳」を味わう

非常に読者人口が少ないと云われることの多い(失礼)「翻訳」であるが、本書には翻訳であるがゆえの重要なメリットが存在する。

一部の——うーん「ほとんどの」って云った方がいいかな——登場人物たちが話すコトバの多くは「隠語」にあふれており、本翻訳によるルビやその他の表現は、そのダイナミックな原語描写をビビッドに伝えてくれる。そりゃあ原文で読んだほうが体感的に面白いということは(かなりすこしだけ)知ってはいるけれど、この本を原書で読むのは遠慮したい。ハッキリ云ってヤだ。明治期の文語文を読むのですら多分に困難をおぼえたりするのに、なんでまたアラモ砦の闘いの頃の米国のスラングを楽しく読めるであろうか。たとえそれが無茶に面白い小説であろうとも——である。

さらに云えば、本書において、ルビで表現されるさまざまなコトバが、単に当時の風俗や諸般のニュアンスを表出させているだけではなく、多くの場面で物語の重要なキイともなるのであった。読みながら「あ、それで……」と思い、日々衰えゆく視力に鞭打ってルビにきちんと目を通した努力に幸せを感じる読書であった。

だから、ルビはもちろん言葉遣いの躍動感も含めて、この「翻訳」は読んだほうがいい。

●「歴史」に飛び込む

さて最大のハードルは「歴史」の部分である。

本書のようにほとんど歴史上の出来事として扱われることの少ない物語の場合、脳内スクリーンを臨場感豊かな場面に仕上げることは至難の業である。『ギャング・オブ・ニューヨーク』というスコセッシ映画があり、「時代も場所もほぼ同じ」とか云われても、観たことがあるのは予告編だけなので脳内映像ライブラリをじゅうぶんに満足させることはできない。当然。

それでも本書を読むときにさほど苦労しなかったのは、やはりその描写の力が優れているからだろう。歴史物で「細密で詳細な描写」に突き進むあまり、その物語としてのベクトルが弱く不安定なものに向かってしまう——という陥りやすいパタンを本書の場合は、心配する必要がない。靴音も、通りの匂いも、登場人物のまばたきも、その簡潔にしてじゅうぶんな描写はストレイトに伝えてくれる。しかもそれが別の空気を持つ遠い「歴史」の一場面としてではなく、別の空気ではありながらその「別の空気の中にいる」ように感じられるのだった。

「夢の中」とか「時間旅行」とか、「歴史」ものを表現する際にこのあまりに紋切型なコトバを選択するのは普通避けるべきであろう。しかし本書の場合、「タイムトラベルしちゃってさあ」と言ってしまうのに何の躊躇もない。たとえば……同じことを云っているオットー・ペンズラーの言を引用する。

この作品を読むと、まるで魔法のようにタイムトラベルができる。目に入るもの、音、匂い、そして1840年代の混沌とした状況に圧倒されることになる。だが、本書が第一級のミステリであるという事実を見失うことはないだろう。私は、著者が次に紡ぎ出す物語を待ちきれない。

ほら。だから、この「歴史」ものは読んだほうがいい。

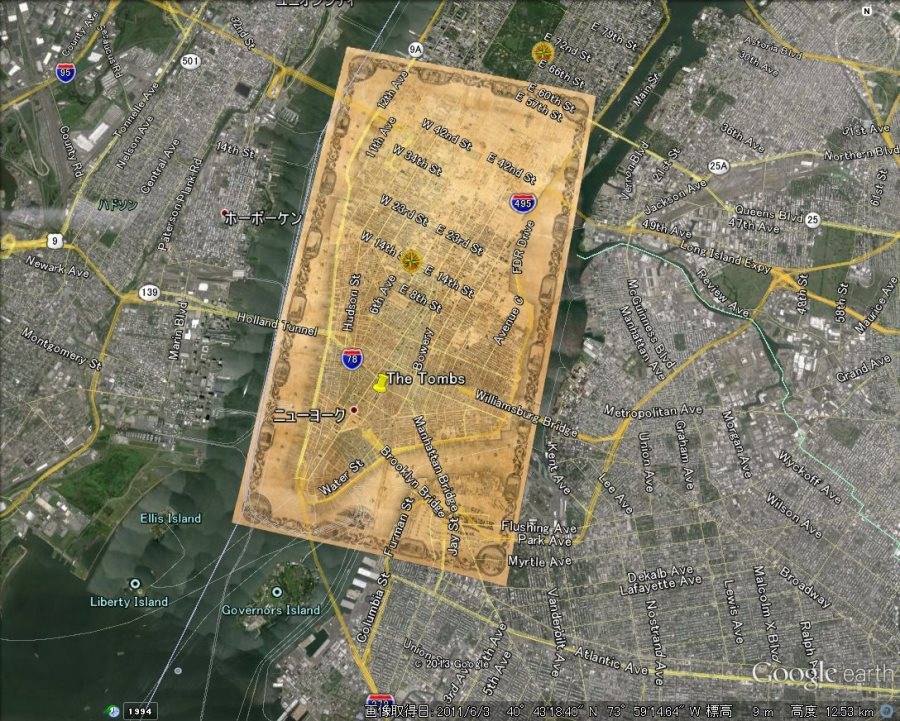

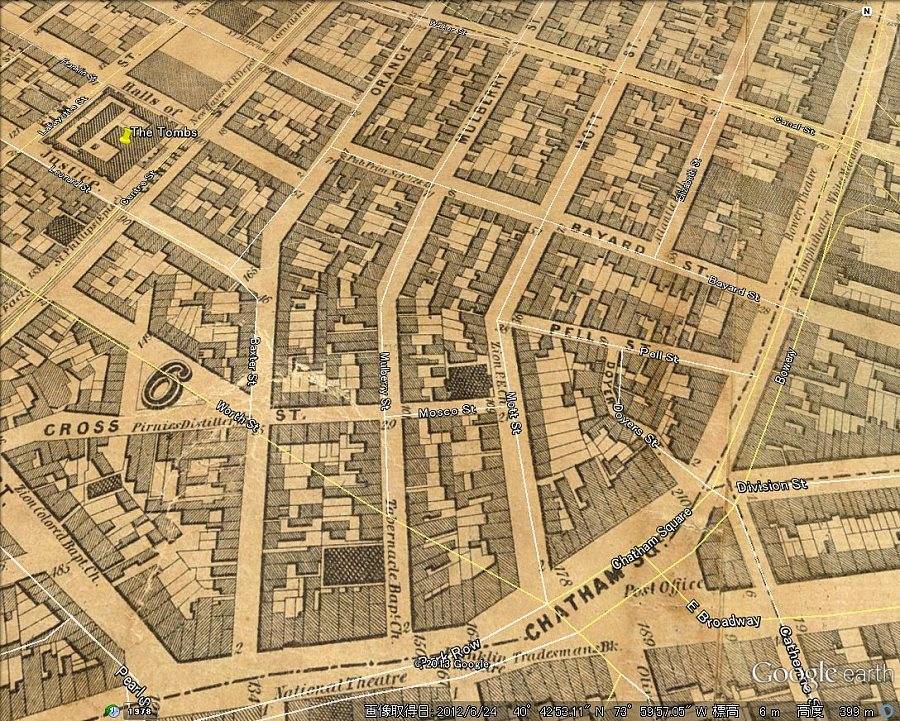

この「翻訳歴史ミステリ」の読書を支援するために、本書にはニューヨーク地図が2つ収録されています。もちろん大変ありがたいのですが、二度目のタイムトラベルを行っている身としてはいささか情報密度が低い。もっと詳細な地図がほしい、と思ってしまったわけです。もちろん、そんなものはなくても本書による時間旅行にはな〜んの不都合もないのだけれど、今回はさすがに2回めなので、ちょっとね。

ほぼニューヨーク観光案内を購入しようとする感覚で、1845年当時の地図をネットであさりました。良さそうなものはいくつか見つけたのですが、それでもその地図が表す場所が、現在どのような位置にあるのか、さすがにそれはわかりにくいのでした。

で、やっとたどりついた最高の時間旅行観光ガイドを紹介します。

おそらくはご存知の「Google Earth」がそれ(当然のフリーソフト)。

最新の「Google Earth」(使用したのは7.1.1)の「ギャラリー」の下の階層には「ラムゼイ歴史地図」というものがあります。これを選択すると1836年当時のニューヨークの古地図と現在の地図を重ね合わせて表示させることができるのです。10年ほど年度は古いのですが、それはほぼ誤差だと思いこむことにして、この古い地図を参照しながら時間旅行のツアーはディープになっていくのでありました。

本書に出てくる「霊廟(トゥームズ)」も「バワリー劇場」も、さらには細かな通りの名前もちゃんとわかります。「バワリー劇場」あたりがいまでは「チャイナタウン」になっていることも確認できます。とにかく最強です。

この本を読んで、そして体験して、ふだんはあまり考えないことも考えた。

いっぱい生きていくのにあまり大した意味は無い。

もちろんそれは長さや量のことではなく、単純な質のことですらない。われわれは、大昔に死んだ哲学者がより良く生きたかどうかで彼のことを記憶しているわけではなく、その行為が記録されたものを読み、その人が話したであろう言葉を読み、その人がいっぱい生きたことを認識し記憶している。プラトンはそんなことをたくさん書いてきた。その人が実在した人物であるかどうか、あるいはその人が本当にそんなことをしたのか、または本当にそんなことを言ったのかどうか、そういったことはこの際問題ではない。

同様にして、わたしは本書の登場人物たちがいっぱい生きているのを見た。ナインピンと呼ばれる新聞売りの少年を「バワリー劇場」のそばで見た。彼の隠語にあふれた特殊なしゃべり方をどこか快く聴いた。また会いたいと思った。彼がその時代にいっぱい生きていたのだろうことは、本書を読んで体験したので、もはや「知っている」。そして、古代アテナイのソクラテスと同様に、彼の生にも「あまり大した意味は無い」。

しかし、彼にまた会いたいと思ってしまった。それには、とても意味があるように思えてならなかった。

それが、時間を旅したという、そのことなのかもしれないが。

| 最上 直美(もがみ なおみ) |

|---|

|

吟遊詩人。主にcssとhtmlで書く。帝国海軍の重巡洋艦と同じ名前。書評家・佐竹 裕さん生誕の4日後に生まれた。weblogに映画と本などに関する彷徨雑文をたまにあげる。 日刊とは名ばかりのweblog http://marianas.jugem.jp/ Twitterアカウント @mgmnom |