みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

1950年代にギリシャ・ミステリが生まれ、すでに七十年が経とうとしています。ミステリ作家の数も(特に2000年代に入ってから)格段に増えてきました。

しかしながら、そのサブジャンルにはまだまだ未開の部分があり、今後の開拓者が待たれます。

そんな分野の一つが《歴史ミステリ》です。

今日、最初のギリシャ・ミステリとされているのは、バルカン戦争講和条約のためロンドンを訪れたギリシャ首相をテロリストがつけ狙い、これに名探偵が立ち向かう『シャーロック・ホームズ、ヴェニゼロス氏を救う』(1913-14年)【エッセイ第7回】ですが、これは書かれた時代がそのまま舞台となる、当時としては《現代もの》でした。

◆ マリスの《歴史ミステリ》

もちろんギリシャ・ミステリにその種の作品が全くないというわけではありません。

ここでも先鞭をつけたのは《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスでした【エッセイ第1回】。50年代から70年代まで活躍したマリスは、事件の舞台をたいてい作品発表年と同じ時期に設定しています。だからこそ、マリスのミステリ作品は当時のアテネの風俗を生き生きと語ってくれるのです。

ところが一方で、時代を半世紀ほど遡らせた作品も書いています。『九時四十五分の列車』、『疑惑』、『《白い岩》の秘密』、『大いなる遊戯』などは、いずれも十九世紀末の中部テサリア地方やアテネが舞台になっています。ボーア戦争が会話の話題に上っており、ちょうど英仏海峡の向こうでホームズが活躍していた頃ですね。

『九時四十五分の列車』(新聞掲載1960-61年)は1878年ベルリン会議の結果、中部テサリア地方がオスマン・トルコ帝国からギリシャ王国に復帰してまもない十九世紀末のお話。テサロニキなど北部はいまだトルコ領です。アテネでは馬車が行き交い、劇場には国王一家も観劇に訪れますが、まだまだロンドン、パリには比ぶべくもない小都市です。

ヤニス・マリス『九時四十五分の列車』 ヤニス・マリス『九時四十五分の列車』アグラ社、2015(初出1960-61)。 【マリスには新聞連載されたのち単行本にならず埋もれてしまった作品がいくつかあります。2012年以降《六歌仙》No.5アンドレアス・アポストリディスはこれらの《失われた》作品を掘り起こし、書籍刊行をしてきました。この作品もその一つ】 |

ささいなことで決闘する羽目になり、一時的に視力を失った若者《私》が主役です。気分を変えようと夜のアテネを彷徨ううちに見知らぬ女性に助けを求められ、さる屋敷に引き入れられます。なにやら犯罪が進行中なのですが《私》には見えず、女も姿を消してしまいます。翌日屋敷で身元不明の死体が見つかり、手掛かりは女の香水の香りだけ(この出だしはディクスン・カーか? ウーリッチか? いえいえ、あまりに定番すぎる、しかしながら読み続けざるえないこのテイストはまぎれもなくマリス節です――なにせすべての作品は新聞連載ですから――)。ワナにはめられ殺されかけた怒りと(全くの悪女とは思えなかった)女性への興味で、《私》は事件にハマっていきます(お約束通り「興味」は次第に「恋愛」に変わります)。

手掛かりをつかんだ《私》は、九時四十五分の列車でテサリアの平原に向かいます。十九世紀末の鄙びたセッティングがなかなかに魅力的です(ホームズの「孤独な自転車乗り」「僧坊荘園」などの背景を思い出させます)。ギリシャに復帰したとはいえ、いまだオスマン帝国の色合いを残し、大農場はそのままギリシャ人の大地主たちが引き継いでいます。アテネの国家警察の統制はいまだ及ばず、実質的には大地主が腕っぷしの強い農民やら得体のしれない流れ者を雇い、自衛で縄張りを仕切っているという感じです。

ここで敵役が登場しますが、とにかくこの男が強すぎる。知力腕力胆力いずれも《私》の一歩上を行き(どこで学んだか「極東の武術」の達人)、《私》は何度も万事休す状態にまで追い詰められます。(主人公はとことんまで痛めつけられるべき、というスリラーの作法を作者はよく知っています。)《私》は忠実な召使を持つ上流階級ではあるのですが、特別な能力を備えているわけでもなく、意固地さのゆえに

この敵だけでは足りないとばかりに、別の怪しげなグループも主役に接触してきますが、こちらはもっと薄気味悪く危険な輩。双方の駆け引きの中から、彼らの目的が少しずつ明らかになっていきます。

《歴史ミステリ》といっても、現代警察の科学的・組織的捜査が使えない半世紀前を舞台に、馬車や蒸気船を駆使しながら、冒険好きの若者が身体を張って謎を解くストレートなスリラー作品です。

ヤニス・マリス『疑惑』 ヤニス・マリス『疑惑』アトランディス社、1964。 【表紙絵の人物は主役ではなく、その片腕となる頑固な昔気質の農夫】 |

もうひとつ《歴史ミステリ》を挙げておきましょう。『疑惑』(1964年)では、舞台がテサリアの大農場《アフメット・アガ》の中に限定されており、まるでウエスタンのようです(表紙絵も初老のリー・ヴァン・クリーフに見えてしまう)。

パリ留学から帰国した主人公《私》が、今は亡き恩人の農場主の遺言により、跡継ぎの幼い少年を庇護し、遺産簒奪を狙う一味から守ります。派手な銃撃戦やら、まず不可能と思わせる決死の脱出劇もありアクション味が濃厚。もちろん、ミステリとしてのサスペンスも忘れません。ヒロインが二人登場しますが、いったいどちらが悪役と通じているのか、あるいは……という点が最後まで読者を引き続けます。

実はミステリ部分とは別に、印象に残ったシーンがあります。

《私》は初々しい純情な青年として登場します。味方となる豪放で好色な農場主《大尉》からあてがわれた夜伽の女性(トルコ時代から受けつがれたオダリスク)をも断るような潔癖な人物です。十五年後、事件もすっかり解決し、二十代半ばに成長した跡継ぎの少年は《私》に代わるかのようにパリへ医学留学に発ちます。《私》の方は平穏な日々の中、かつての《大尉》同様に水ギセルを吸い、自身のオダリスクを傍らに侍らせるオヤジになっています。時が経つとともに、純情青年が酒タバコ色好みの世俗の人になっていく、というラストシーンが、妙にリアルで忘れがたい幕切れとなります。

そういうわけで、マリスの《歴史もの》は娯楽味に溢れてはいますが、執筆時からせいぜい六十年から八十年遡った時代が舞台で、ギリシャ史全体から見ればそれほど古い時代の事件ではありません。

たっぷり千年くらい過去の謎に迫る、《歴史ミステリ》の名が本当にふさわしい作品が登場するのは2000年代に入ってからのことになります。

◆ ビザンツ文献学者のミステリ

長く入り組んだ興味尽きない歴史があるのに、ミステリに使おうとする試みが少ないのは、逆にそれが

本当のところは分かりませんが、結局、初めての本格的なギリシャ歴史ミステリは中世ギリシャ文学の研究者によるものでした。

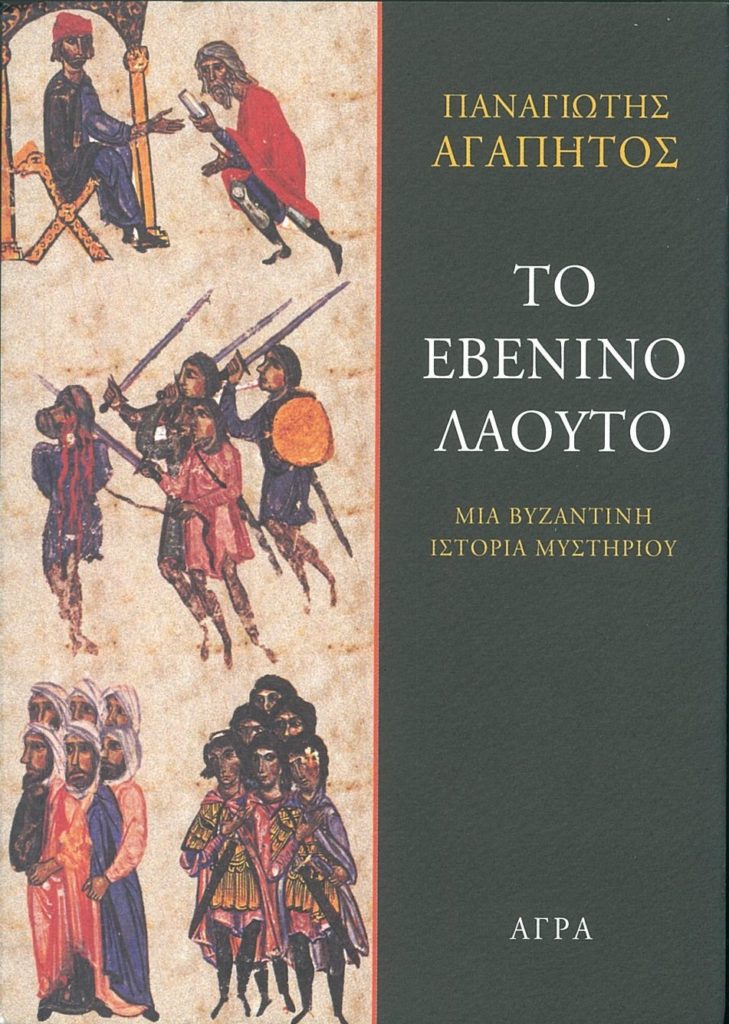

キプロス大学中世現代ギリシャ学科で文献学を教えるパナイヨティス・アガピトス教授の『黒檀のリュート』(2003年)です。

千年を超える中世ギリシャ、つまり東ローマ帝国、いわゆるビザンツ帝国のどの時代が舞台になるのか、非常に気になるところですが、キリスト教の守護者として知られるコンスタンティヌス大帝の四世紀でも、地中海周辺の大帝国を造り上げたユスティニアヌス帝の六世紀でもありません。どちらかというと日本ではマイナーな九世紀前半の聖像破壊の時代が舞台になっています。

残念ながら、『黒檀のリュート』は絶版(またしても……)ということだったので、第二作『青銅の眼』(2006年)を手に取りました(ネタバレに注意しなくては)。

パナイヨティス・アガピトス『青銅の眼』 パナイヨティス・アガピトス『青銅の眼』アグラ社、2006。 |

第一作の舞台は首都コンスタンチノープルから南東の町カイサレイア(今のトルコ中央部)でしたが、『青銅の眼』では都の西方テサロニキでストーリーが展開します。

雪が降り積もった厳冬の或る日、新しい将軍が町へ赴任してきます。この頃テサロニキは軍管区という行政区に昇格したばかりで、軍の最高指揮官が町の統治者でもあります。将軍に従ってきたのが主人公レオン。三十代前半のこの若者がシリーズ探偵役を務めます。皇帝の信頼が厚く、「プロトスパタリオス」という重職についています。「プロト」は「第一の」、「スパタ」は「剣」の意味で、歴史専門の方に訊いたら「筆頭太刀持ち」って訳せばどう?と冗談半分に言われてしまいました(両国国技館に控えていそう)。法律を起草し、かつ司法も担当するという、一国の正義執行の礎を担う最高権威で、「司法長官」とでもしておきましょうかね。レオンの父親も都で裁判官をやっていました。

地方政府が中央から使節を迎えるとなると、つまらぬミスで足元をすくわれないよう戦々恐々となるのはどの国どの時代でも同じですが、本作の場合には特に理由があります。時のテオフィロス帝は経済政策や公正な司法に力を入れ、学問・芸術を愛するなかなか有能な人物なのですが、先帝が始めた

宗教と政治が引き起こす中央と地方の微妙な緊張関係の中、レオンの宿泊所に近い廃屋で前行政長官マヌエルの死体が見つかります。左手が斧で切り取られており、周囲をあざ笑うかのように謎の赤い絹の布がはためいています(作者はP・D・ジェイムズの影響を公言しています。とすると、この不思議な死体は『不自然な死体』へのオマージュ?)。

被害者は情を解さぬ厳格な軍人タイプの為政者で、人々から嫌われていたようです。非礼を働いた物乞いを広場で部下に

ところがその後、このゾエ夫人が殺害を自白するという急展開。ゾエには愛人がいたという噂もあるのですが……愛憎のもつれ事件でしょうか?

続いて、出家していたゾエの父親が僧房で刺殺されてしまいます。まさか娘の連続犯行? 戸棚からは教会から贈られたはずの高価な絹布が盗まれていました。帝国の専売であるはずの絹になにか秘密が隠されているのか?

聖画崇拝か禁止か、という教会との駆け引きは後回し。レオンは狩りにしか関心のない新将軍に、お前司法長官だろという感じで、連続殺人の調査を押し付けられてしまいます。頼れる若き副官ペトロナスとソフィアを使い調査を進めるうちに、ゾエが尼僧院へ不動産を寄進する決意していたことや教会の広大な土地の不可解な分割譲渡などが明るみに出てきます。豊かな財産を持つ教会やその登記を担当する行政庁はどこまで関与しているのか? いつの時代も変わらぬ組織の利権と個人の欲望の暗いぬかるみを進んでいくうち(松本清張風ね)、レオンはめまいがしそうなほど長い時間をかけた大規模犯罪に突き当たります。

文献学者だけあって、作者は史料を渉猟しトリビアの部分まで当時の風俗をこまごまと再現しています。まさに《歴史ミステリ》の醍醐味。それぞれの想い・欲望で動く中世の人物が次々に現れます。皇帝の使者に心を許さない大主教(内部でも抗争があるらしい)。秘密を抱えた尼僧院長(僧院の壁に掛けた絵にも秘密が)。教会御用達で着々とコネを固める仕立屋夫妻。傲慢で行政に興味のない異民族出身の新行政長官。大地主の娘婿となり出世を狙う事務局長。広場では雑貨屋や薬屋のおやじたちが日々の噂話に耽っています。さらには、神に近づこうと柱の上で修行する隠者、修道僧の庵を深夜訪れる疫病人、聖書の詩句を引用しながら会話する神出鬼没の乞食坊主など怪異な人物の群れ。巻末付録の当時の市街図を横目に、人物の動きを辿りながらゆったりと読み進めるうち、読者は中世の街並みに入り込んでしまいます。

お楽しみ、料理の描写も凝っています。レオンは皇帝代理の高官なので、出張先でも一流の料理人があてがわれ、口にするのは庶民とはランクが違います。

前菜は新鮮なディルをまぶしたヤギチーズ入りパン、アーモンド入りパン、ナスの漬物、これに赤ワインを添えて。メイン一品目は湯気の立ち上る「モノキュトロン」。豆、タマネギ、ソーセージ、燻製のサバにコリアンダー(こんなところにも

主ストーリーの謎解きの中には、レオンとヒロイン・カッシアの関係も編み込まれています。カッシアは実在の讃美歌詩人で、皇太后が催したテオフィロス帝の花嫁選びに参加したものの、あまりに才気溢れる返答をしたために落選したという逸話を持つ才媛。本作ではかつてレオンがほのかな恋心を感じていたことになっています。十七年経ち、司法長官と詩人修道女という風に、俗と聖に道が分かれてしまった二人が再会したとき何が起きるのか。もう一人のヒロイン、北方異民族出身の女副官ソーラもレオンを魅了します。題名の「青銅の眼」はソーラの身につけている不可思議な護符の模様から来ています。

この恋愛関係はもちろんそれ自体興味を惹きますが、実のところ、その背景には別の対比が潜んでいるようです。法を作りあげ人を裁くレオンと神にすべてを委ねるカッシアという異なる立場です。しかも、それは両人が意識的に取っている(つまりある程度自分に強いている)立場であって、感情の上では絶対的なものとして受け入れているわけではありません。レオンは時に法の体現者という重責にうんざりし、カッシアもまた信仰のみの世界で生きることにためらいがあります。

こういう風に人物の深い心の層にまで切り込んでいくあたりは読みごたえがありますが、ミステリとしては実に楽しいフーダニット作品で、中世の町を何か月も歩き回った気にさせてもらいました。

残念なことにアガピトスのレオン・シリーズは第三作『

他には短編「哲学者たちの夜」が一作あるのみ。これは少し時代が下った十二世紀が舞台で、テオロドス・プロドロモスという実在の諷刺詩人(貧困な暮らしを自虐する詩を残したりしている風変わりな人)が探偵役です。皇帝の叔父が謀反の疑いを受け刺客を差し向けられる過去の話と聖地アトス山を巻き込む現代の聖画盗難事件が交互に語られ、最後に両者がつながります(クイーン『恐怖の研究』のやり方ですね)。

セルギオス・ガカス他『ギリシャの犯罪2』 セルギオス・ガカス他『ギリシャの犯罪2』カスタニオティス社、2008。 【アガピトス「哲学者たちの夜」所収。シリーズ全5巻70作の中で《歴史ミステリ》はこの作品とアンドレアス・アポストリディス「ギリシャ語翻訳」(エッセイ4回)の二作きり。まだまだ《未知の大地》です】 |

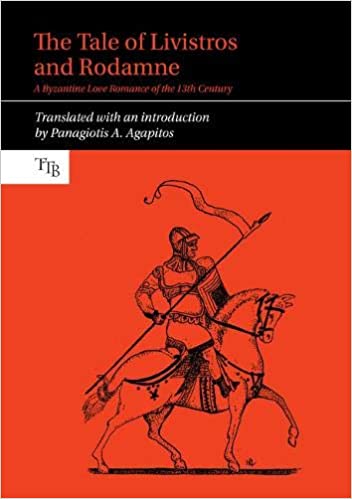

アガピトスは本業の方面では、特に中世ギリシャ恋愛ロマンスを研究テーマにしており、いくつかの作品の校訂本も出しています。

ちょっとだけ紹介しておくと、古代後期(紀元後のローマ時代)に恋愛と冒険をテーマにしたギリシャ語の小説が生まれます(三島由紀夫が「潮騒」のモデルにした「ダフニスとクロエ」もそのひとつ)が、キリスト教社会となり、次第にオリジナル作品は書かれなくなります。ところが、十二世紀になって、文学者たちが古代の小説をまねて、腕の見せどころとばかりに晦渋で古風な文体の恋愛ロマンスを書き上げます。先のプロドロモス先生も書いています。さらにビザンツ末期の十四世紀ころにも再び盛り上がりますが、ただしこちらはごく平易な言語で書かれました。しかも詩の形です(といっても民謡などにもよく使われるひじょうに単純な韻律)。いずれの作品も、例えば「カリマコスとクリュソロエ」「ベルタンドロスとクリュサンザ」というように、愛し合うヒーローとヒロインの名を冠しています。エロス神に導かれた恋愛、別離、放浪、再会、一騎打ち、竜との戦い、魔女、魔法のリンゴや指輪、この世のものならぬ豪勢な王宮や庭園といった、叙事詩やおとぎ話にお馴染みのガジェットを組み合わせ、騎士道物語というよりも、カップルの恋愛と冒険を中心に話が進みます。その中で最も長いのが「リビストロスとロダムネ」です(4600行ほど)。さる国の王子リビストロスと白銀城の美女ロダムネの恋物語ですが、全体を王子の親友となるアルメニアの若者が語るという入れ子構造になっています。異国の王との馬上試合あり、魔法の指輪を使った誘拐あり、海を飛び越える馬での追跡あり、とファンタジー要素に満ち満ちた中世の娯楽作品です。

アガピトスはこの「リビストロスとロダムネ」校訂版を出版し、さらに英訳本も出しているくらいで、そもそも娯楽文学というものに惹かれているようです。だからこそ、歴史的リアリティーを忠実に押さえながらも、肝心の面白さは失わないエンタメ作品が創作できるのでしょう。

中世ビザンツ・ロマンス『リビストロスとロダムネの物語』 中世ビザンツ・ロマンス『リビストロスとロダムネの物語』パナイヨティス・アガピトス英訳、2021 |

もともとミステリ小説にも興味があるようで、新聞の投稿記事に外国ミステリのトップ5を挙げています(2013年)。ちょっと面白いので引いておきましょう(順位は関係なく、とにかく五つ選んだよう)。にしても、ただものではないセレクションです。

2 ジョルジュ・シムノン『青の寝室』

3 ロバート・ファン・ヒューリック『北雪の釘』

4 フリードリヒ・デュレンマット『疑惑』

5 イタロ・カルヴィーノ『冬の夜ひとりの旅人が』

ヒューリックの

ロバート・ファン・ヒューリック『詩人と殺人』ギリシャ語訳 ロバート・ファン・ヒューリック『詩人と殺人』ギリシャ語訳アグラ社、2011。 【ギリシャ語訳題名はなぜか『殺人者と詩人』】 |

他には《歴史ミステリ》を書く作家が出てこないのかな、と思っていたところ、例の、《数学ミステリ》テフクロス・ミハイリディスが『大いなる教会での殺人』(2019年)を出しました。ユスティニアヌス大帝時代が舞台です。ミハイリディスは以前にも、キプロスで戦うリチャード獅子心王を描く『球形の鏡、平面の殺人』(2016年)というのを発表しています。

……と、ここまで書いてから、アガピトスの第一作『黒檀のリュート』が届きました。いつかご紹介したと思います。

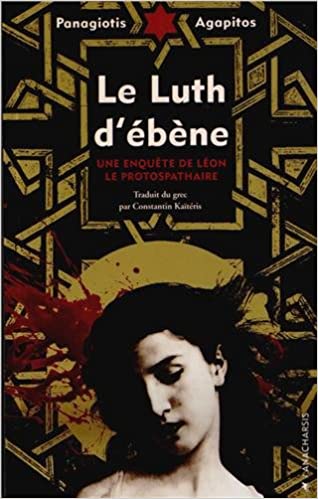

パナイヨティス・アガピトス『黒檀のリュート』 パナイヨティス・アガピトス『黒檀のリュート』アグラ社、2003。 (後で知りましたが、『黒檀のリュート』はフランス語訳もあり20ページほど試し読みができます)  パナイヨティス・アガピトス『黒檀のリュート』フランス語訳。 パナイヨティス・アガピトス『黒檀のリュート』フランス語訳。Panagiotis Agapitos, Le Luth d’ebene, 2013, Editions Anacharsis. ISBN : 9782914777902 ■amazonフランスのページ |

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(8)――ワシントンD.C. のギリシャ人(2)――

前回お話ししたジョージ・P・ペレケーノスのニック・ステファノス・シリーズ『硝煙に消える』『友と別れた冬』は1990年代初めのワシントンD.C. を舞台とし、主人公ニックが(伝統的なハードボイルド風に)一人称で語る作品でした。

これに対し、1996年発表の『俺たちの日』では時代が一挙に

作品冒頭では、まだ十一歳の主人公ピート・カラスがイタリア系、アイルランド系、中国系といった移民の子供たちと遊んでいます(ピートの本名は意外にもペトロスではなく、パナイヨティス)。父ディミトリスは屋台で果物や野菜を売っており、優しい母ヨルギアはアヴゴレモノ(卵レモンソースのスープ)やスコルダレア(ニンニクおろしソース)をかけた料理を作り、スクランブル・エッグの仕上げにはフェタチーズをかかさないギリシャ人魂の主婦。

【わけあって自分で作るはめになったアヴゴレモノ(卵とレモンのソース)かけラハノドルマデス(ひき肉と米入りのロールキャベツ)。アヴゴレモノは泡立てた卵に煮汁、レモン汁、小麦粉を加えるだけです。さっぱりした味】 |

寝室の壁にはもちろん

十年飛んで二十歳を過ぎ海兵隊に入ったピートは、ペロポネソス出身のエレーニと出会います。戦場となるレイテ島で激しい戦闘を生き抜き、戦後はエレーニと結ばれて小ディミトリスが生まれます。あの大ニックとコスタスおじさんの店も出てきます(ニック・ステファノス・シリーズでは大ニックは故人、コスタスは髪に白いものが混じっていますが、このときは二人ともまだ四十過ぎ。コスタスの奥さんも健在で楽しく夫婦げんかしてます)。ピートは酔いどれギャング、バークの下っ端になり、移民相手の高利貸しの取り立てなどで走り回る毎日。同じ組で働くイタリア系のレセボが一番の親友です。

アテネの貧民窟からスミルナへ逃れさらに渡米してきたという流れ者ゲオルガコスの借金取り立てに行ったものの、英語のできないゲオルガコス相手に、

「

「

「

「

みたいなことになってしまい、レセボはそばで興ざめ顔……

このあたりまでが(長いですが)、いわば《D. C. サーガ》の導入部です。

次の章でピートが、失踪した姉を探すポーランド系青年と大ニックの食堂で知り合うあたりから本筋に入っていきます。大ニックの店はギャングに目をつけられてしまい、抗争に発展したあげく凶悪な殺し屋がフィラデルフィアから送り込まれてくるらしい。おまけに連続娼婦殺害事件までからんできます(捜査するのはピートの幼馴染アイルランド系のボイル)。どうなっていくんでしょうか。

軸になるのはピートと親友レセボの友情と裏切りの物語。最後にはちゃんと泣かせてくれます。邦題は二人がギャングの要塞に乗り込む時のシビれるセリフ「俺たちの日が来たんだ」から。

「解説」によるとペレケーノスは映画「荒野の七人」や「ワイルドバンチ」から強い影響を受けているそうです。つまりピートとレセボ二人の姿は、Y・ブリンナー&S・マックイーン、はたまたW・ホールデン&E・ボーグナインか。でも正直言って、私には香港ノワールの傑作「男たちの挽歌」のチョウ・ユンファとティ・ロンの姿に重なって見えました。

ニック・ステファノス・シリーズにはギリシャ語がほとんど現れませんでしたが、この作品では主人公たちが生粋のワシントン人だぜ、と啖呵を切るわりにはギリシャ語が頻出します。上に引いた借金取り立てのシーン以外にも、大ニックと料理人コスタスの食堂ではギリシャ語が飛び交っているし、ピートと母親の会話もギリシャ語です。

■ピートのお母さん(ヨルギア)のギリシャ語講座■Πώς είσαι, παιδί μου;(ポス・イセ・ペディ・ム?)「元気かい、お前?」 |

■大ニックのギリシャ語講座(決闘前の決めゼリフ)■Καταλαβαίνεις;(カタラベニス?)「わかったか?」 |

今作でもドルマデス(肉、米を葡萄の葉で巻いた煮物)、パスティツォ(マカロニにミートソースとチーズをかけた焼き料理)、クルーリ(ゴマふりパン)とカラス家の周辺はギリシャ料理満載です。

【ドルマデス。肉、米、タマネギなどをブドウの葉で巻いて煮る料理。キャベツ(ラハノ)で巻くと、上のラハノドルマデスになります】  【パスティツォ。茹でたマカロニにミートソースとチーズをかけ焼いたもの】  【クルーリ。ゴマを振ったカリカリの丸いパン。街角でよく売られています】 |

気になっていることをひとつ。

ブロンドの髪に青い目のピートは遊び仲間にギリシャ人っぽくないなお前と言われて、「スパルタ

第二作『愚か者の誇り』(1997年)からはピートの遺児ディミトリス・カラスに主役が交代。前作から十数年が経った1976年、米国は建国二百周年に沸き立っています。大学院で文学博士を目指した過去がありながら、いまでは麻薬売買に身を落としているディミトリスと腕っぷしは強いものの、ヴェトナム戦争従軍がトラウマになっている黒人マーカス・クレイの友情の物語。ディミトリスはウェーブして肩まで垂れた黒い髪に黒いカイゼル髭、と独特の風貌ですが、クレイの方が男前と言われています。

『俺たちの日』の構成はノワールの部分と謎解きの二本立てでしたが、本作では二人の主人公の自分の道探しとギャングとの抗争が前面に出てきます。

《ソルト&ペッパー》ことディミトリス&クレイがイタリア系ちんぴらエディ相手にマリファナ取引をしていたところに、黒人やくざのクーパー一味が現れ、三つ巴の抗争になっていきます。このクーパー組、近づくだけでヤケドしそうな超凶悪グループで、暴走族を襲撃して虐殺するわ、殺人鬼を簡単にメンバーに加えるわ、やりたい放題です。ディミトリスの居所を聞き出そうと母エレーニにも接近してきます。狂犬のようなこの連中相手に《ソルト&ペッパー》はどう戦うのか?

大ニックとコスタスおじさんも再登場しますが、二人とも歳をとり足元もおぼつかなく、前作のあの壮絶アクションをこなすのはちょっとたいへんそう。それでも店を訪れたディミトリスを大きな手で「

気になるギリシャ的要素ですが、『俺たちの日』ほどギリシャ語は現れません。大ニックの食堂があまり出てこないというのもありますが、移民三世ディミトリスは母親エレーニとの会話でもギリシャ語をそれほど使いません。

『俺たちの日』の最終シーンで、大ニックとコスタスおじさんのそばで泣いていた赤ん坊ニック(将来ステファノス・シリーズで主役)は高校生になっています。マリファナに手を出したらしいこの孫を大ニックは心配し、ディミトリスに忠告を頼みますが、ここでも移民三世同士ほとんど英語でやりとりしています。(ヤクを売っている自分が他人に説教を垂れようとするなんてな、とディミトリスが自嘲気味なのが可笑しい。)

おまけに二人ともギリシャ教会にめったに行かないようです(ディミトリスの父ピートは幼時から母親に連れられて通ってましたが)。

ギリシャ料理もあまり出てこなくて、レーズンとシナモン入りライス・プディングくらいでしょうか。

【リゾガロ(ライス・プディング)。シナモンが合います】 |

かくして移民の一族はその土地に同化し、新しいアイデンティティーを見つけていくことになります(こうして見ると、信教は捨てながらも言語を保持し続けたクイーン『ギリシャ棺の謎』のハルキス一家は……やはり謎です。【エッセイ8回でのお話】)。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 エラリー・クイーン『フランス白粉の謎』についてマヌケな話をひとつ。国名シリーズの中でこの作品だけ読んでいませんでした。理由は単純、小学生の頃本屋で手にとり、まずは中島河太郎解説(いつもこれが楽しみ)を読んでみようと後ろから頁をめくって目に飛び込んだのは作品の こうして半世紀経ち、何と台湾の古本屋の棚で再会。犯人は知ってるけどいいや、倒叙物のつもりで読んでみよ。ところがわが記憶の中の犯人はエラリーの推理で早々に容疑から外されビックリ。もともと見間違いだったのか、自分の記憶がいつの間にか改竄されてしまったのか……げに楽しきは錯誤なり。 |

|

【エラリー「この事件の解決には動機はたいして意味がなさそうです。」そ、そうなの? 第二作いろんな意味で若い。 途中で突然「香水入りのタバコ」(!?)を製造するギリシャ人グサントスの名が出てきます。名前だけで、刺身のつま的扱いですが、《ギリシャ人=タバコ》はステレオタイプなのか。ホームズ物のある短編にも同じようにギリシャ人タバコ商への言及があります。】 |

| 【サーフォーク州で見つかったミステリ作家の死体は両手が切り取られていました。休暇中のダルグリッシュ警視が乗り出します。人物描写は濃いのですが、ちょっとごたごたしていて区別できない人物も。最後のクライマックスの嵐のシーンはなかなかの迫力です。キプロス人バーテンダーが父親だという、ロンドンのクラブ支配人がちょこっと出てきますが、この話は発展せず】 |