みなさま、カリメーラ(こんにちは)! ティ・カーネテ?(お元気ですか?)

今回はしょっぱなからちょっと興奮気味です。

もともとは《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》の歴代会長のうち、まだご紹介していなかった最後の作家について書くつもりでしたが、急遽あるニュースに差し替えたいと思います。

◆ギリシャ・ミステリの日本語訳

4年ほど前にこのエッセイを連載させていただくようになり、お陰様で27回目を迎えました。自分の興味あることを書かせてもらってこのうえなく楽しいのですが、ひとつだけ心配というか、これで大丈夫なんかいな、とずっと思っていることがありました。

そう、作品の日本語訳がない点です。

いくら面白い、大傑作、読み応えあり、マスト!とか言ってもブツがないのにどうしろってか? という読む方の声が聞こえてきそうです。その通り。書いてるほうもまったくもどかしい限りでした。

正確にいうとギリシャ・ミステリの和訳がまったく存在しないわけではなく、私の知る限りでも次の三点があるのですが、現在流通しておらず古書を探すことになります。

●バシリス・バシリコス『Z』(原著1966年)

●ヤンニス・チリモコス『四つの物語――新ギリシャ風土記』

(原著1960年。エッセイ第6回でチラッと紹介済み)

サマラキスやバシリコスはギリシャ文学史に登場する普通文学の作家で、技巧を駆使した狙いのシャープな作品を書いていますが、ミステリ史の文脈に現れることはほぼありません(サマラキスの短編集『求む、希望』や『わたしは拒否する』は面白い作品が詰まってるので、翻訳されてもいいと思うのですが。いつかご紹介予定)。

サマラキスと同世代であるチリモコスは他でもない《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスの本名です。著作権の関係からこの表記になったそうです。ベカス警部登場の表題作をはじめ4篇が入っています。

ヤニス・マリスのベカス警部シリーズによってギリシャ人が国産ミステリに触れたのが1950年代のこと。その後衰退の時期もありましたが、1990年頃から《六歌仙》など優れた作家たちが続々と現れ、2000年以降ミステリ出版が花開きます。

そういったマリス以降の《今》を感じさせるギリシャ・ミステリの現物を紹介できればなあ、とずっと思っていました。

◆そして出ます

というわけで、来年一月に竹書房より拙訳の短編アンソロジー『ギリシャ・ミステリ傑作選――無益な殺人未遂への想像上の反響』が刊行されるはこびとなり、今回ドキドキ、ワクワクしています。原書はエッセイ8回でちょっと触れているのですが、あらためてお話しさせてください。

まず、この本の成立がちょっと変わっています。

そもそもは、トルコ在住の現役ミステリ作家、《外向きの》ヴァシリス・ダネリスが、ギリシャ・ミステリの現状を国外に知らせようと、名のある作家たちから書き下ろし作品を募ったのが始まりです。その際11人から短編が集まりました。

私は2017年ころネットを通じてダネリス氏と知り合ったのですが、興味があるならちょっと読んでみてくれないかと草稿を送られ、一読してこれはぜひとも日本に紹介したいなと強く感じました。が、出版社に知り合いもなく、なかなか話が進みませんでした。

そのうちダネリス氏は、コンスタンチヌポリ(イスタンブール)で翻訳者たちとプロジェクトチームを作り、2018年にこの11篇のトルコ語訳を出版しました。『グリーク・ノワール』です。まとまったギリシャ・ミステリとしてはトルコ初登場となりました。

ヴァシリス・ダネリス編トルコ語訳『グリーク・ノワール』 イストス社、2018。 |

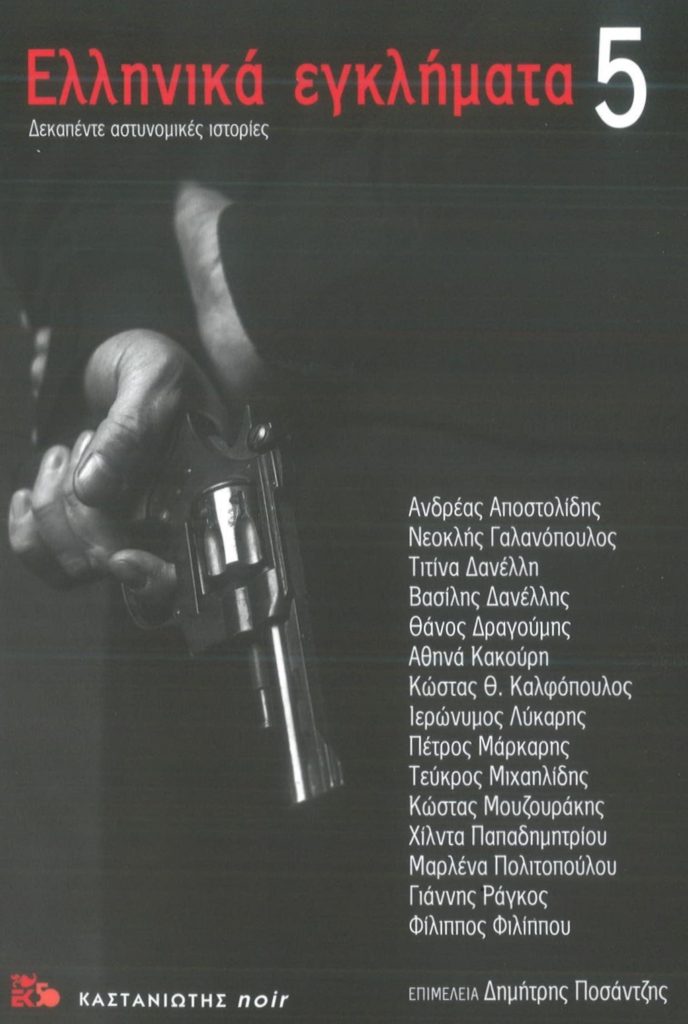

この本が好評で売れ行きが順調だったため、翌年ギリシャ語オリジナルがギリシャ本国のカスタニオティス社の人気シリーズ『ギリシャの犯罪』第5巻として出ることになりました。オリジナルのほうが後から出版されるという、不思議な展開です。

アシナ・カクリ他『ギリシャの犯罪5』 カスタニオティス社、2019。 |

トルコ語版『グリーク・ノワール』11作は

それまで『ギリシャの犯罪』シリーズを監修してきたのは、イタリア文学翻訳家でもあるアンデオス・フリソストミディスという人でしたが、2015年に亡くなっており、第5巻は彼に捧げられています。カクリたちが特に作品を寄せたのは、その意味もあるのだろうと想像します。

以前から、未知のフィールドを紹介するなら全体像を俯瞰できるアンソロジー(スウェーデン・ミステリ傑作集『呼び出された男』のような)がいいなと思っていました。ですから、《六歌仙》たちの作品が追加された上に人気シリーズに組み込まれた『ギリシャの犯罪5』こそ日本のミステリファンにぜひ、という思いはいっそう強まりました。

ありがたいことに、本エッセイでいつもお世話になっている当サイト事務局の白石朗さんから竹書房の水上志郎さんを紹介していただき、タイミングよくというか、ちょうど出版予定だったギリシャSF(中村融他訳『ギリシャSF傑作選 ノヴァ・ヘラス』)と合わせて出していただけることになりました。

ちょっと変わった書名『無益な殺人未遂への想像上の反響』の由来は下に出てきます。

◆収録の15篇

作品15篇について簡単にご紹介しましょう。15人の作家たちはいずれも、これまでこのエッセイで触れてきた人たちです。

現代ミステリの分類はなかなか容易ではありませんが、ごくごくおおざっぱに言うなら、次のようになりそうです(ただの目安なのであまり突っ込まないでください)。

ミハイリディス「双子素数」、ポリトプル「死への願い」、

パパディミトリウ「《ボス》の警護」、ダネリ「最後のボタン」

【2】社会派

カクリ「善良な人間」、マルカリス「三人の騎士」、

アポストリディス「町を覆う恐怖と罪—セルヴェサキス事件」

【3】ノワール

ダネリス「バン・バン!」、ランゴス「死ぬまで愛す」、

カルフォプロス「さよなら、スーラ」、ドラグミス「死せる時」、

ムズラキス「冷蔵庫」、フィリプ「ゲーテ・インスティトゥートの死」

【4】トリックもの

ガラノプロス「ギリシャ・ミステリ文学の将来」

【5】ブラック・コメディ

リカリス「無益な殺人未遂への想像上の反響」

事件・捜査・解決という「【1】オーソドックスなミステリ」の代表はミハイリディスとポリトプルです。ボルヘスを愛読する若き女警部補オルガと野放図なヤジョグル警部&繊細な画家パヴロスのコンビという、両者のシリーズ探偵が顔を見せます。

《数学ミステリ》のミハイリディスの題名はあいかわらず不思議な数学用語ですが、装飾として使われているだけで、むしろ現代社会の闇の方に作家の関心は向かいます。

ポリトプル作品は平凡な交通事故の調査に始まりながら、ギリシャ経済危機下での人々の苦しみがじわじわと炙り出されていきます(所収の各作品には2010年の経済危機が濃淡の差はあれ、陰を落としています)。

《音楽ミステリ》パパディミトリウは超大物歌手のアテネ・コンサートを(これもシリーズ・キャラ)ハリス警部が警護するもの。まるでジュヴナイル物のように明るく、本書の中では貴重な味わいです。

《六歌仙》紅二点のひとりで、心理描写に執着するダネリは、軍事政権直前の不穏な社会で起きた大物弁護士宅の死。2021年に亡くなったダネリ女史の遺作となりました。

《六歌仙》の三人の大物は「【2】社会派」としておきます。もちろん犯罪や捜査はあるのですが、それを通じて社会やそこに住まう人間を描き上げたい志向が強いように感じます。

15人のうちもっとも古くから書いているのがカクリ女史。1950年代後半から短編を発表しており、《ギリシャのクリスティー》などと勝手にニックネームをつけてしまいましたが、普通小説・歴史小説で健筆をふるう文学界の大御所です。本作品ではかつてのパズラー風を超えて、地中海に多い夏の山火事の裏でうごめく陰謀をえぐり出します。

アンゲロプロス監督映画の脚本でも知られるマルカリスはシリーズ探偵のハリトス警部物(今やギリシャの探偵の代名詞)がすでに13作目に達しています。残念ながら本作に登場するのはハリトス警部ではないのですが、ホームレスの増加、オリンピックの負の遺産といった経済危機下の窮状に鋭く切り込みます。

しかし「社会派」の看板が一番ふさわしいのは《リアリズムの極北》アポストリディスでしょう。出てくる人物がどれもこれも真っ黒で読者の共感をまっこう拒否、社会の底に張り巡らされた網の目を暴き出すことに執念を燃やす作家です。この作品でも、ユーゴ内戦からアテネ・オリンピックまでの深淵をある奇妙な人物の夢を通じて掘りおこしていきます。

ギリシャっぽいなと思ってしまうのは、やはり「【3】ノワール」もの。社会からはじかれた者たちの暗い生きざまに目を注ぐ作家は少なくありません。

ともにミステリ作家クラブ会長を務めた若手のダネリスとランゴスはストレートに爆発する激情と破滅の物語。ダネリスはミステリ版「藪の中」という趣きの不条理劇『列車の男』、ランゴスは『血が匂う』のようなノンフィクション犯罪物が持ち味です。

カルフォプロスは評論や編集でも活躍しており理論派という印象でしたが、この作品では、60年代のタクシードライバーが犯罪に転げ落ちていく様を軽妙なテンポで見せてくれます。

ドラグミスは戦時中のミステリ『サロニカの虐殺』の著者。子供向き作品を含め15冊以上の普通文学作品も出しているのですが、「死せる時」は(元教師がこんなの書いていいのかと思うような)陰湿でやり切れない、止まった時間の物語です。

ムズラキスは軍事政権が絡む一種の復讐もの。その作品は山や森が舞台になることが多く、静謐な筆致を感じます。テーバイでの過激アクション『蠍の中の蛇ども』はこの人。

《六歌仙》のフィリプ作品にはシリーズキャラの記者レオンダリス(『さらば、テサロニキ』でフラフラと迷走していた探偵)が久々に登場しますが、経済危機のあおりで失業中。あいかわらず男女のドロドロ愛憎劇を繰り広げます。

「【4】トリックもの」は一番分類が楽です。この道を歩み続けるのはジョン・ディクスン・カーを敬愛するギリシャ随一の「トリック派」ガラノプロスただ一人。お気に入りの作中作を使いつつ、もちろんそれだけに止まらない皮肉が利かせてあります。

アンソロジー中最大の変わり種が「【5】ブラック・コメディ」のリカリス。題名を見たとき「なにこれ?」と思ってしまいました。全体の書名を選ぶとき、編集の水上さんからこれが風変りでいいんじゃないと推薦されたほどです。内容をひとことに圧縮すれば、まあこうなるのかもしれませんが。いきなりアボリジニー人とのやり取りから始まり、海を越え遥かな異国まで旅をする摩訶不思議な物語。作家はネット上に顔写真もなく謎の人物です。

上で『グリーク・ノワール』11作は

以上、1950年代末から書き続けるカクリ女史を筆頭に、最も若い1982年生まれのダネリスまで、ギリシャ・ミステリを代表する作家15人、初の顔見世です。「犯罪」を中心テーマに各作家が独自の切り口でアプローチしています。看板が「謎」とか「推理」でないのがギリシャっぽいところでしょうか。

ひとつの試みですが、《ギリシャ・ミステリの今》の熱気を少しでもみなさまにお伝えできればと考えています。

◆◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(20)――モース主任警部のギリシャ人――

70年代半ばにさっそうと登場した本格派コリン・デクスター。自身と同じくクロスワードパズルが趣味のモース主任警部もの長編13作を残しました。

といっても、傑作シリーズとの評判を耳にしていただけで、私が初めて作品を読んだのはほんの数年前のことです。最初に手に取ったのはなぜか『死者たちの礼拝』(1979年)。第4作からというのはまったくの偶然でした(しかし、こういう出会いには意外な楽しさが隠れていることが多い)。

CWAシルバー・ダガー賞受賞作だけあって、実に凝ったストーリーです。

ゴシック建築が立ち並び中世風の魅力溢れるオックスフォードが舞台。しかし、登場人物たちの心には愛憎、嫉妬、物欲といったドロドロが煮え立っており、今にも吹きこぼれそうです。むかし建築マニアだったため(ただし三日坊主)、モース主任警部がたまたま聖フリデスウィーデ教会に足を踏み入れたところ、前年に起きた刺殺事件と墜落死を耳にします。モースの所属は市警察ではなく、もっと北のキドリントンのテムズ・バレイ署で管轄外なのですが、なぜか事件に興味を惹かれ調査を始めます(謎解きオタクということか?)。

その後、教会の関係者が次々と奇怪な死を遂げ、(都合よく)インフルエンザに罹った市警主任警部に代わって、(これまた運よく)捜査指揮を執るよう主任警視じきじきの命を受けます。

動機には不足のない怪しい登場人物ばかりが現れますが、過去の事件の遺体はすでに埋葬済み。モースはこれをひっくり返そうと大胆な仮説を繰り出します。

ただし、犯行があまりにも入り組みすぎて、人物関係を追うのがちょっとたいへんでした。ふつう人間がそこまでやるかと思う部分もあったし。作中で訴追側の弁護士が「警部、それはあまりにも込み入った、できすぎた話とは思いませんか? すくなくとも私には荒唐無稽という感じがします」。読者もちょっと同意見。まあパズラー・ミステリの醍醐味ではありますが。

ストーリー以外に(いやそれをはるかに超えて)印象に残ったことがあります。モース主任警部がいきなりギリシャ旅行を考えているのです。

「スローモーで不決断でさえなかったら、モース主任警部はいまごろギリシャの島々を見物しているところだった」……たまたま最初に読んだデクスターなのに不思議な縁です。

数か月前モースはイースター旅行を決心して銀行にドラクマのレートを問い合わせ(ユーロ導入の二十年前の話)、パスポートも入手。ギリシャ語会話集まで買って行く気満々です。ポアロのように「

ところが運悪く連続殺人事件が発生し、旅行はおあずけに。

事件がめでたく解決した翌年になって休暇を取り、いよいよギリシャ旅行を考えますが、「彼のパスポートは更新されないまま、机の引き出しに眠って」しまいます。

旅行を止めた理由は語られません。事件の最後でモースはある女性に対する想いを遂げますが、それで満足してしまったのかな? 世界は女性とクロスワードとワーグナーを中心に回ってますからね。

とにかく、そもそも最初にギリシャ行きを決意した事情を探らねば……

作家のすべてはデビュー作にあり、というわけで『ウッドストック行最終バス』(1975年)から読み始めました。

オックスフォード郊外でバスを待っていた二人の女性のうち、ひとりが待ちくたびれてヒッチハイクを試みるという有名なシーンで始まります。モースと相棒ルイス巡査部長の初めての出会い。ルイスの方が年上なんですね。

やがて北の町ウッドストックで女性の死体が発見されます。犯人の正体はもちろんですが、もう一人の女性はなぜ名乗り出ないのか、そして車に乗せた人物は何者なのか、といった謎がストーリーを引っ張ります。

『死者たちの礼拝』同様に、モースは物的証拠や科学的鑑定はすっ跳ばして、理詰めで事件の構図を明らかにしていきますが、この構図がこれまたあり得るかなというくらいに複雑。しかし主任警部は(楽しそうに)推理を暴走させながら、仮説を組み立てては潰し潰され続け、登場する容疑者たちは次々にシロになっていきます。怪しげなアリストテレスの論理学を持ち出し、

「その気になればあくどいこともやれるんだ」と公言する主任警部ですが、最後にはきっちり解決してくれます(「最後の一枚がピタリと合致し、はめ絵は完全になった」ってカッコいい。殺人捜査というより完全にパズルのノリ)。仕事以外は冴えない中年男という設定ですが、そのわりに本作でもある女性から想いを寄せられます。ただ、なぜそこまでモテるのか、よくわかりません。実はこの部分はモースの妄想なのではないか、と私はにらんでいます。

さて、ギリシャ旅行の件です。

被害者の女性の部屋を捜査するうち、モースは「白いホテルとか青い海の写真などがのっている、

それ以上の説明はないけれど、後々への伏線となっていくのでしょうか。

第二作は、これもやはり若い娘の失踪で始まる『キドリントンから消えた娘』(1976年)です。

二年後に消えた娘バレリーから無事を知らせる手紙が届きますが、本人はいっこうに現れません。モースは彼女が在籍していた(モースの管轄)キドリントンのロジャー・ベーコン校を訪れ、校長や教師たち、バレリーの両親などから事情を聴き、さらにロンドンにまで出張します。例によって、どうもみんな胸に一物を抱えているらしい。そのうち学校の関係者が刺殺されてしまいます。

そもそもバレリーはほんとうに生きているのか? 今ごろ手紙を寄越した意味は? それともほかの人物が書いたのか? ならばその動機は? などなど犯人の正体以外に不可解な謎がちりばめられ、仮説がひっくり返され続けるうねりは前作以上。二転三転どころではありません。探偵自身が単純な真相では満足できず、無理やり複雑な解決方法をひねり出そうとしています。が、最後にピタッと解決されるカタルシスはたまりません。

事件をめぐるにぎやかな推理自体が読みどころなので、前作同様、殺害事件は一件。その点で次々に死が飛び出す『死者たちの礼拝』はちょっと異色のようです。

作者は大学で西洋古典学を専攻したそうで、本作にも「ギリシャ語では《性格》という言葉は《筆跡》を意味する」とか「はじめてヘレンを見たトロイの長老たちのように」なんて出てきます。

モースもお気に入りの「アリストテレスばりの哲学者のようなポーズで窓の外を見つめる」かと思うと、「《直接原因》と呼ばれるものの下の暗い底に何が横たわっているかを考えてみれば…… ルイス、アリストテレスのことを知ってるか?」などと口にして笑いを取ります(偉そうに言ってますが、実は大学時代にギリシャ哲学の試験に落ちて退学になった黒歴史あり。後の作品で暴露されてます)。

シリーズの面白さの半分が迷走推理(でも最後は解決)にあるなら、残り半分は主人公の濃いキャラ設定にあるということですね(というか、すべてはこの愉快なキャラから出発している)。この妄想名探偵と実直な助手ルイスとのかけあいに、読むのがやめられません。

モース「木の葉を捜すのは森の中、死体を捜すのは戦場にかぎる。それならナイフはどこで捜す?」

ルイス 「金物屋でしょう?」……チェスタートンも苦笑もの。

ネロ・ウルフ&アーチーに匹敵するくらい愉快な二人。やっぱりミステリは一人の探偵が何でもかんでもやってしまうのではなく、分業体制で進めてほしい。

しかしそんなことよりも、古代ギリシャへの言及はけっこうあるのに、ギリシャ行きの話はぜんぜんありません。モース、まだ決心がつかないのか?

続く三作目『ニコラス・クインの静かな世界』(1977年)は問題の『死者たちの礼拝』のひとつ前の作品です。

犯人捜しも大事だけど、ギリシャ旅行の秘密を探るべく慎重に読んでみます。

デクスター本人は地方試験委員会でも働いていたそうですが、そんな経験を活かしたのかどうか、本作は海外からの大学入学志願者の学力検定をおこなう委員会が舞台です。

プロローグで検定委員会の新委員の選考が行われる中、聴覚に障害があるけれど非常に有能な講師クインが選ばれますが、その際、事務局長とある委員の間の対立が激しく火花を散らします。

その後避難訓練の途中でクイン氏が毒殺されてしまいます。一癖も二癖もあるインテリ委員たちの中に犯人がいるように思われますが、そもそもクインがなぜ殺されたのかが謎。今回はルイスが発見した一見何でもない手紙が動機解明の突破口になります。

この題名はなかなかいいですね。なんとなく普通小説っぽいけど、実はミステリの内容にしっかりリンクしています。作家自身も難聴を患っていたとかで、そこから思いついた趣向でしょうか。

今回もモースはゴルゴンやらアリアドネの糸玉やらを引き合いに出しながら、「アリストテレスが信じられるなら、真実はたぶん《中間》にある」などとうそぶいてます。

作者の言葉遊びもあいかわらずで、「死は悲しいものだな」というモースMorse警部に対し、「『死が』Mors、『死の』Mortis、女性名詞だ」と年配の警察医がつぶやきます。学生時代にラテン語の名詞変化の暗記に苦しめられたのでしょう。

しかし、問題のギリシャ旅行の話はなし。まったく立ち消えになってしまいました。

こうなると、このクイン殺害事件の後何かが起きて、モースはウッドストック事件での旅行パンフレットを思い出し、突然旅行を思い立ったことになるのですが……

では、『死者たちの礼拝』のあとはどうなっているのでしょうか。第5作はこれもシルバー・ダガー賞受賞の『ジェリコ街の女』(1981年)です。

冒頭パーティーで女性にモーションをかけるエロい中年男。誰だろうと思ってたらモース警部でした(にしても、前作のあの女性とはどうなったのか? いい感じだったのに)。

その女性(今回のほうです)を忘れられず、フラフラとジェリコ街まで訪ねて行って、なんと自殺の現場に遭遇。そのせいで容疑者のひとりにされてしまいます。

本作では古代ギリシャ文学が(これまで以上に)モチーフとして前面に現れてきます。

亡くなったアンは優秀な語学教師で、部屋の本棚にはアイスキュロスからクセノフォンまでペンギン古典叢書の黒い背表紙がアルファベット順に並んでいます。ところがよく見ると、セネカの『悲劇』と、スエトニウスの『皇帝たちの生涯』のあいだにすき間が。「ソフォクレスかな? そうだ、きっとソフォクレスだ。だがそれが何だ? 」と、ここでモースの妄想推理が暴走を開始、アンの縊死に生前の私生活をつなぎ合わせて、ソフォクレス「オイディプス王」との並行性(!)を発見します。「アンを殺した者がいるとすれば、ソフォクレスだ」って、本作で出てくる仮説の中で一番の傑作でしょう。

彼女の死が本当に自殺かどうかわからないうちに、向かいに住む釣り好き老人が撲殺され、狡猾な謀殺犯が隠れている可能性が出てきます。

五作目になり、モースとルイスの関係も絶好調。人は《レノン&マッカートニー》と喩えますが、ちゃっかり男モースが、

「われわれはチームなんだ、わかってるな? きみとわたしが、いっしょにやればむかうところ敵なしだ!」と、ひとり突っ走るのに対し、正直者ルイスは、

「モースがパブで友人と一杯やっているのに、ルイスは夜おそくまでカチカチとタイプライターをたたいていたのだ。そんな不公平なことがあるものか。ルイスは怒りと不満を感じた」

名探偵の嫌らしさがチクチクといじられてます。

コンビの関係はこれで楽しいのですが、問題のギリシャ旅行は……なんにもありません。

「オイディプス王」ネタはそのお詫びのつもりなのか。

念のため、その次の『謎まで三マイル』(1983年)を読んでみます。

派手な連続死の『死者たちの礼拝』とは異なり、運河に浮かんだ死体の身元を追跡するわりと地味な調査が進行します。

プロローグの戦争シーンで登場人物たちの反目が描かれ、本編(それから四十年後)にも彼らが登場します。さらにその一人がロンドンの怪しいクラブまで誘い出され……と、なにやら新アラビアンナイト風冒険小説になり、あからさまに描かれる因縁は復讐事件であるのを宣言しているかのようですが、もちろんデクスターのパズラー小説がそんなに単純なわけはありません。

大学の学期も終わり夏休みに入った時期で、ほとんどの教授たちは休暇に出かけています。運河の死体はカレッジの教員なのでしょうか。頭と四肢が切り落とされ、身につけていた衣服も本人のものとは限らないというわけで、死体は正体が不明という状態が続きます(新学期になったら自然とわかりそうだけど)。

ところが、終盤になって主要な人物が次々に命を落とし、「初めの疑問(死体の身元)は依然として残り、死体の数が合わなくなった」という不条理な状況になります。作者のほくそ笑む顔が見えるようです。

事件自体の地味な展開は別にいいのですが、ある人物の性格が急変してしまうことや、物証がほとんどなく、真相が結局モースの推論で終わってしまう点(細かい証拠固めはロンドンの同僚たちにまかせようぜ、とか言ってる)には、以前の作品に比べてちょっとモヤモヤが残りました。

プロローグの戦闘シーンというのは、第二次大戦エジプトのエル・アラメイン決戦のことです。連合軍が《砂漠の狐》ロンメルの戦車軍団をうち破り、北アフリカ戦線の優勢を決定づけた戦闘でした。

これで思い出したのですが、アシナ・カクリ(エッセイ第2回)に「悪魔の園」という短編があります。ちょっと脱線すると、主人公パヴロスは古参の兵士で、英国軍に加わってロンメル軍団と戦った経験があります(ギリシャ本国はドイツ軍により占領中)。長男はなにかと反抗的、娘は父と同年配のユダヤ人と勝手に婚約、というふうに家族の間がぎくしゃくする中、パヴロスが撲殺されてしまいます。クリスティーに私淑する著者らしいトリックが使われています。

「悪魔の園」なる題名は横溝正史風のホラーということではなく(最初そう思ってしまった)、ロンメルが陣営周辺に仕掛けた地雷原のこと。実際は英国軍に突破され役に立たなかったそうです。登場人物がカフェニオで戦闘を回想する中に出てきます。

アシナ・カクリ『悪魔の園』 エスティア社、2001 【同名作品の他短編15篇を収録。1959-66年に雑誌『郵便夫』に掲載した作品の再編集版】 |

『謎まで三マイル』に戻りますが、メインストーリーの合間にモースのオックスフォード大学時代の思い出が挿入されていて、これはファンへのプレゼントですね。モースは論理学や哲学の方面が得意で、教師連(今回の事件で再会)になかなか優秀だと見込まれていたのに、年上の大学院生と恋に落ちてしまい成績は下降。奨学金打ち切りの瀬戸際に立って、あわててプラトンの『国家』を読み直しています。昔から変わってません。

で、その頃モースと恋人が下宿していたのが町の中心部セント・ジョン通り24番地だと知り、おおっと思ってしまいました。町を南北に走るセント・ジャイルズ通り(そのまま北上すればキドリントンやウッドストック)を一本中に入った静かな通りで、少し先に行ったところにはテイラー現代言語学協会の図書館分館があり、現代ギリシャ文学の貴重な書籍が所蔵されているのです。(作品にときどき出てくるテイラー現代言語学協会自体はセント・ジャイルズ通りとボーモント通りの角にある立派な建物です。隣はアシュモーリアン博物館、向かいはモース行きつけのバー《ランドルフ》)。その辺をちょっと歩いたことがあるので懐かしく感じました(ちなみにP・D・ジェイムズ『人類の子供たち』の主役ファロン博士もセント・ジョン通りに住んでいます(エッセイ第15回))。

さて、ギリシャ旅行の問題ですが、ある教授のギリシャでのヴァカンスが何度も話題に上ります。ところが不思議なことに、モースはたいした反応を見せません。ギリシャからの絵ハガキ(マケドニア王宮の遺跡)を見ながら「ルイス、いい所だな、ギリシャは」「そうですかね、わたしは知りません」で終わり。「以前行きたいと思ったことがあるんだ。会話練習帳まで買ってね」とは言ってくれない……

かくしてモース旅行計画の謎は解けずじまい。

お得意の直感推理同様、いきなり思いついただけなのでしょうか? あるいは、その後の作品で復活して来るのか? (唯一の短編集『モース警部、最大の事件』の最後に置かれた「最後の電話」には、死んだ男は肌が生っちろくて「ギリシャの島々で休暇を過ごしてきた男とは思えなかった」という描写があるのですが、ブラックなジョークとして使われているだけで、ギリシャとは全く関係がありません。)

その埋め合わせというわけでもないでしょうが、ジョン・ソウ主演TVドラマ「主任警部モース」ではシリーズ5の第4話が「ギリシャ人の贈り物」(1991年)となっています(例のフィリップ・カーの遺作と同じ題名)。

ギリシャ系の俳優が何人も登場し、ギリシャ語も聞けるのでちょっとご紹介しておきましょう。

■Inspector Morse S05E04– Greeks Bearing Gifts / full episode

小雨パラつくオックスフォードの夜。ギリシャ・レストランの新人シェフ、ニコスが下宿で人を待っています。部屋にはギリシャ産ブランデー《メタクサ》や古代ギリシャの三段櫂船の写真。友人らしきギリシャ人から電話「ニコス、いるのか?」。しかしニコスは無視。どうも後暗い約束のようです。そんなシーンに流れるのは青空に突き抜けるようなブズキの音色(これは違うでしょ。ゾルバがダンスを踊り出しそう)。案の定ニコスは殺害されて、酒がテーブルにこぼれます。

その後、ニコスの妹マリアが葬式に参列するために英国へやってきます。マリアは赤ん坊を連れているのですが。これが《贈り物》? ところが彼女はオックスフォードの市場で姿を消し、さらに、赤ん坊まで誘拐されてしまいます。

モースが捜査するうちに、実は以前からニコス&マリア兄妹は主要な登場人物の英国人たちと接点があったことがわかります。彼らのほうも古代の三段櫂船の復元という大掛かりなプロジェクトにからんで以前ギリシャを訪れていました(企画者の教授は「ギリシャは私の第二の故郷だよ」とタヴェルナでご満悦)。

ミステリとしてはニコス殺しともう一件の犯罪捜査が中心ですが、ギリシャ人を相手にいつもと勝手が違うモースの困惑ぶりが見どころでしょう。本人も外国人の事件は苦手だ、と不平たらたらです。とにかく言語の問題が大きな壁。ニコスの階下のパパス夫妻は事件当夜の貴重な目撃者なのですが、英語がほとんどできません。こんなんで聞き取りなんかできんぞ、というモースの表情が傑作。一方、ルイス巡査部長はたまたま(!)奥さんといっしょにギリシャ語を勉強し始めたばかり。ここでのモースの顔の演技「マジか? お前なんでいきなり?」も笑える。

モース「ちょっと質問してみろ」

ルイス「いい天気ですね、ビールありますか、なら言えるんですが」

このパパス氏は、おなじみのコンボロイ(数珠)を爪ぐりながら、口さみしいと(やっぱり)タバコを買いに出るという、いかにもギリシャの頑固おやじです。パパス夫人の方はイギリス人俳優だそうですが(イレーネ・パパス似のアイリーン・ウェイ)、濃い顔立ちということもあり、すっかりギリシャのおふくろさんになって、「ニコ!」とか「

パパス氏の息子ディノスはギリシャ・レストランで働いています。気弱な感じの人物で、もちろん英語を流暢に話しますが、ルイスのしつこい質問に一度だけ、「

出番が多いのが語学教師ジョカスタ・ゲオルギアディ(演じるのはキプロス系の歌手・俳優イヴ・ポリカルプ)。ニュージーランド育ちのバイリンガルという設定で、有能な通訳としてモースを助けます。ニュージーランドと言えばマオリとキーウイくらいしか知らんな、などと初対面で失礼なことを言うモースですが、彼女の能力は高く買っています。ギリシャ人の姓は英国人にとっても長いと感じられるのでしょうか、ルイスは頑張って「ミス・ゲオルギアディ」と呼んでるのに、モースは最初から「ジョカスタ」でいいよな、と横着な態度です(ギリシャ語なら「イオカステ」、オイディプス王の母にして王妃の名に反応したものか)。

もっとも重要なキャラは、大船主でレストランのオーナーでもあるヴァシリオス・ヴァシラキスでしょう。ニコス殺害の夜モースが訪ねた際も、これでまた新しいシェフを探さねばならんな、と冷徹に言い放ち、第一印象は最悪。ただ、スタッフのTシャツ・デザインが《タロスの壺》ですなと指摘するモースに対し、見かけによらずこの警官なかなか知識があるのう、という表情を見せます(タロスは古代神話でクレタ島を守る青銅の魔人)。さらに、ニコスの葬儀でモースに再会したときは、プライドの高さは変わらないながら(祖国への愛は誰にも負けんぞというオーラ全開)、率直に非礼を詫びる大物紳士ぶり。演じるのは英国人俳優ジェームズ・フォークナーですが、

ところで、モースはヴァシラキスにこんなことを言ってます。「私がアクロポリスに行ったとき、ガイドが大声で『ギリシャの二つの大敵はトルコとエルギン卿!』って叫んでましたな」。エルギン卿とは、もちろん19世紀初めにパルテノン神殿の大理石彫刻をイギリスへ持ち帰った人物です。今もエルギン・マーブル返還の問題は両国の懸案で、モースもそのことを何度か口にしています。

でも、それよりビックリしたのは発言の前半部分。おいおい、いつのまにアクロポリスに行った? あれほど読者を迷わせておきながら…… 『死者たちの礼拝』の夢をなんとか実現させてやりたい、というスタッフの恩情なのでしょうか?

ドラマ版モースは他に見ていないので、この作品がシリーズ中でどう評価されているのはわかりませんが、やたらと怪しいレッドへリングたちが徘徊するストレートなフーダニットで、最後は騙されてしまいました。小説でおなじみの仮説のつるべ打ちやどんでん返しを映像で再現するのは容易でないからか、俳優の思わせぶりな演技や細かな伏線でサスペンスを盛り上げてます(見直してみると、ある人物が赤ん坊を抱いていたり、テレビにさる人物が映っていたりと、スタッフのお遊びが盛りだくさん)。

しかし、それにしても犯人のこの動機はね。やりすぎ。

最後のシーンはなかなかキマッてます。

事件の解決後、踊り場でモースがつぶやくのは、例のウェルギリウスからの引用「われはギリシャ人を恐れる、たとえ贈り物を携えようとも」。

前回ご紹介のフィリップ・カー作品よりも、題名の狙いがはっきりしています。

■主任警部モースのギリシャ語講座■ ギリシャ語会話は最初の方にかたまって出てきます。 ニコスΜη στενοχωριέσαι, πήγαινε μέσα.(ミ・ステノホリエセ、ピイェネ・メサ) 部屋に戻った夫妻はやっぱり心配。 通訳のジョカスタは知的な雰囲気の人物で、まるで切れ者刑事みたいに発言しています。どうも怪しげなパパス氏に向かって、 ギリシャ語を話すのはドラマ中のギリシャ人キャラだけで、モースは(イカロスの神話とかバイロン卿の蘊蓄は垂れるけど)全く話しません。 そこで、(映像版)ヒーローたちのギリシャ語能力を評価するならば…… |

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 《図書館廃棄本を救え》作戦は前回の『ジェーン・エア』に続き、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』。ともに一人称語りですが、ジェーンが自身の物語を時系列で骨太に語るのに対し、『嵐が丘』は手が込んでます。《鶫の辻》館の借家人男性がいちおう全体の語り手を務めますが、その中に館の家政婦の語る長い話が埋め込まれ、いつのまにか彼女が真打ちナレーターになっています。しかも、主人公ヒースクリフに対するこの二人の印象が正反対で複雑なバイアスがかかっており、どこまで正直に話されていることやら。幽霊や墓盗人が登場するゴシック風のエピソードはもちろんゾクゾクもの。 |

【11短編を収録。デクスターの作風はやはり長編の方が生きるので、ちょい長めの「内幕の物語」が楽しめました。キャラいじりで笑わせてくれるのは「近所の見張り」と「モース警部、最大の事件」】