みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

アガサ・クリスティ他『漂う提督』やジョン・ディクスン・カー他『殺意の海辺』でリレー・ミステリの面白さを堪能された方も多いと思います。クリスティ初め英国黄金期の代表作家十三人による豪華競作はストーリーに加えて、巻末の各作家の解答編がやたら面白いし、『殺意の海辺』は、同じ幽霊水車小屋での導入部を使ったカー単独のラジオドラマ「死を賭けるか」と読み比べると、他の作家による展開の違いが一目瞭然で楽しめます。

アガサ・クリスティー他『漂う提督』ギリシャ語訳 アガサ・クリスティー他『漂う提督』ギリシャ語訳

アグラ社、1993。 |

ギリシャでも『漂う提督』に触発されてリレー小説が1950年代に書かれたことがあります。残念ながらこれに追随する作品はほとんどなく、単発の試みとなっていたのですが、2019年になって新しい作品が現われました。

今回はこの二つの風変わりな楽しい作品をご紹介します。

◆《ギリシャ・ミステリの父》企画のリレー・ミステリ

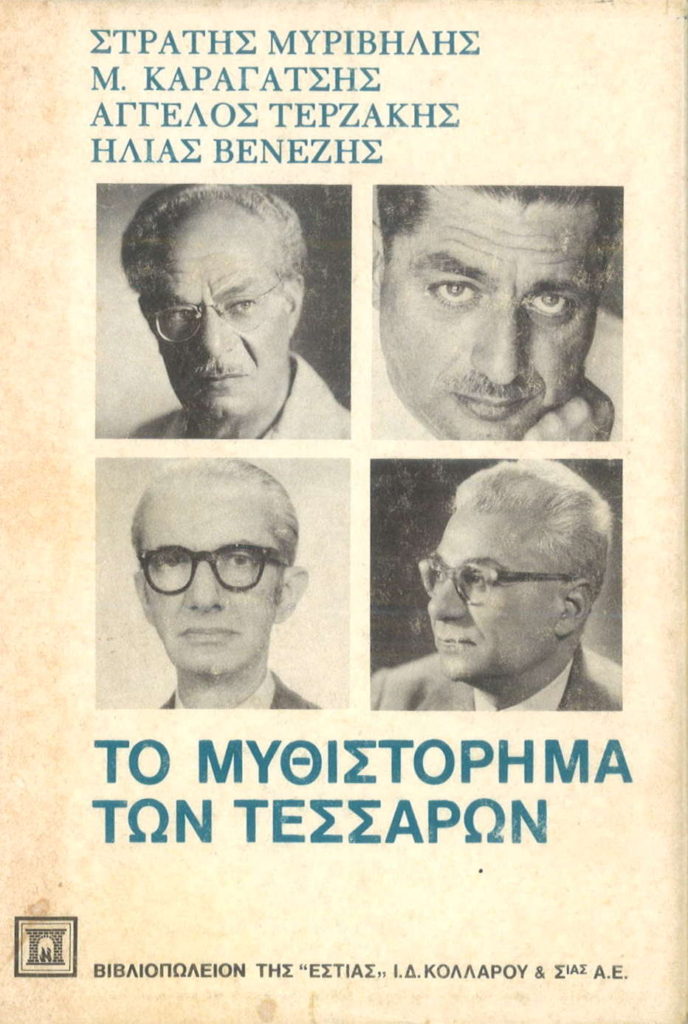

問題の作品は1958年に新聞連載された『四人の物語』ですが、もともとミステリ小説を狙ったものではありません。企画者こそ、《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスこと、ヤニス・ツィリモコスでしたが、すでに名を挙げていた純文学の大物作家四人に呼び掛けて、新聞『アクロポリス』にリレー形式の連続小説として掲載されたものです。1979年には書籍出版されています(エッセイ1回)。事前の打ち合わせもストーリーの大枠もなく、くじ引きで順番だけ決め、後は四人の作風を混合させ化学反応を楽しもうという企画でした。執筆の機会は二巡するので、全八回の連載です。これがミステリ風になってしまったのは、四人のうちのある作家が、自分の好みに走った剛腕の結果でした。

ストラティス・ミリヴィリス他『四人の物語』 ストラティス・ミリヴィリス他『四人の物語』

エスティア社、第2版1980。 |

読んでいてなかなか楽しい作品なので、四作家の横顔と合わせてストーリーをご紹介しておきます。

最初に登場するのは、二つの世界大戦間に登場した《三十年代派》を代表するストラティス・ミリヴィリス。四人のうち最年長です。トルコに近いレスボス島の出身なので、他の何人かの作家とともに、古代の地名を取って《アイオリス派》とも呼ばれます。アテネの文学界からすれば東から吹いてきた新鮮な風というところでした。代表作『墓の中の生』(1924年)は、第一次大戦で塹壕にこもる兵士たちの息が詰まりそうな惨状が描かれ、反戦文学の記念碑とされています。

ミリヴィリスは『四人の物語』を1950年代、内戦が終結し左派が北方の共産圏に逃れた後、アメリカの援助で繁栄していくアテネから始めます。ちょうどマリスのミステリが登場した時期です。

バーで談笑する裕福な客たちの中に人気ダンサーエリサヴェトの姿も見えます。そこへイタリア人実業家アメンデオが現れますが、エリサヴェトはいきなり平手打ちを食らわせます。二人の間にどんな因縁があったのか? 第二次大戦前のエリサヴェトの生い立ちと占領下での抵抗運動への参加が語られ第二章へ。

二番目の担当が問題の作家M・カラガツィスです。舞台は第二次大戦のドイツ・イタリアの占領下。第一章の優男アメンデオは、いきなりベカス警部のような切れ者捜査官アメンデオ大尉に変身し、ギリシャ人抵抗組織のリーダーを追っています。母親がギリシャ人だったアメンデオの出自と二つの敵対国間で揺れるアイデンティティの危うさも語られます。

カラガツィスは四作家の中で一番若いにもかかわらず多作で、四十作以上を残しています。デビュー作『リャプキン大佐』(1933年)では、ギリシャの土地に根付こうとしながら、生理的というか動物的な衝動によって滅んでいく外国人を描きました。徹底して反理想的で、人間の醜さを冷徹に描き出します。

三人目アンゲロス・テルザキスは(アテネよりも古い)古都ナフプリオの出身。心理描写にすぐれ、十三世紀が舞台の歴史大作『王妃イザボー』(1945年)やビザンツ(中世ギリシャ)を題材にした劇作『皇帝ミカエル』『皇妃テオドラ』などが代表作です。

前の二章でヒロインとヒーローの過去が紹介された後で、テルザキスは第三のキャラ、ジゴロのサヴァスを登場させます。最初の平手打ちの場に居合わせたサヴァスは、愛人をスパイのように操りながら、エリサヴェトに接近していきます。薄気味悪いこの男の狙いはまだはっきりしません。

ここまでで、以降のストーリーの軸となる、エリサヴェト&アメンデオの因縁と悪役サヴァスの陰謀が導入されます。占領下の抵抗組織の運命もサブストーリーとして展開していくはず。

一巡目の最後は、トルコのエーゲ海岸の生まれで、ミリヴィリスと同じく《アイオリス派》とされるイリヤス・ヴェネジスです。この人は最も劇的な生涯を送った人で、第一次大戦に続くギリシャ・トルコ戦争の《大破局》(エッセイ5回)の際、トルコ軍の捕虜になり一年近く強制労役についた経験を持ちます。このときの体験を作品にしたのがデビュー作『31328号』(1931年)で、トルコ荒野の進軍や過酷な労働、酔っぱらったトルコ人将校による恣意的な処刑などが非情なドキュメントタッチで描かれます(題名は主人公の囚人番号から)。

アンカーとして話をまとめるのですから、ヴェネジスの役割は大変です。アテネから近いエギナ島を舞台に、アメンデオと再会したエリサヴェトは和解、将来へ向けての決意が力強く語られます。こうして、後半はエリサヴェト&アメンデオと悪党サヴァスの対決になっていきます。

各作家は直前の回を参考にしながら、ニヤニヤしながら、あるいは戸惑いながら、自分の嗜好でストーリーを展開していったことでしょう。が、一番びっくりしたのは二巡目のテルザキスだったに違いありません。自分が一巡目で登場させ、渾身の力で描きあげた悪役サヴァスを、二巡目のカラガツィスがいきなり射殺し、フーダニット・ミステリにしてしまったからです。カラガツィスのこの回には検事やら警察関係者がにぎやかに登場し、ホームズの名も出てきます。

残るは二回。二人の作家はどう決着をつけるのか。殺人事件の謎に加えて、さまざまな人間関係の対立がまだ残っています。トリックスターのカラガツィスが引っ掻き回した大混乱を、テルザキスと最終回のヴェネジスは丁寧に解きほぐしていき、無事大団円を迎えます。

決してまとまりのある作品とは言えず、大作家の余技と批評されがち(あるいは無視されがち)ですが、読者にとっては、四人の作家が打ち合わせもなくどんな物語を紡ぐのか、ひいきの作家はどんな色合いに仕上げてくれるのか、実に楽しい読み物です。2009年には何と十九刷目が出ています。

◆新形式のリレー・ミステリ『黙示録』(2019年)

それから七十年後の現在。ミステリを専門に手掛ける作家たちが数多くデビューしてくる中、四人の人気ミステリ作家が協力して新たなリレー・ミステリを書き上げました。2019年出版の『黙示録』です。

キリアコス・アサナシアディス、ヴァンゲリス・ヤニシス、ヒルダ・パパディミトリウ、ディミトリス・シモス『黙示録』 キリアコス・アサナシアディス、ヴァンゲリス・ヤニシス、ヒルダ・パパディミトリウ、ディミトリス・シモス『黙示録』

パパドプロス社、2019。 |

四人のプロフィールは後で述べるとして、『四人の物語』と大きく違う点がいくつかあります。

まず、章の数が多いこと。『四人の物語』は全八章なので二巡するだけでしたが、『黙示録』は三十九章(とエピローグ)もあり、各作家に出番が十回も回ってきます。そのため話を自分のフィールドに持ち込むチャンスが十分にあるはずです。

もっと重要なのは、四人がそれぞれ担当する登場人物を決めておき、主にその視点から物語る点です。このため物語全体に統一性が得られ、『四人の物語』のように急にキャラが変貌するということはありません。人物像が揺れ動くように見える場合もありますが、それは視点の違いとして受け入れることができます(例えば、ある警官は部下から見れば自信に溢れているけれども、本人は懸命に弱さを隠そうとしている、という風に)。

さらに、直接に新聞連載するのではなく、企画を立てた作家がまず全体の梗概を後の三人に相談して大まかな流れを決め、リレー式に書き継いで行きながら、ひとまず作品を完成。その後で各人が何度か筆を入れて、最終的に書籍刊行したそうです。その分まとまった作品になっています。

第一章「白い騎士」は白衣の人物が古い浴槽を工場の廃墟へ持ち込む不気味なシーンから始まります。床には袋に詰められた《モノ》。傍らのテーブルには医療の廃棄物やら禍々しい道具。陰惨な、というより凄惨な殺戮場面が続きますが、ちょっと書くのが憚られます。

実は、作者キリアコス・アサナシアディスはミステリ小説界では聞いたことがありません。でもどこかで見かけた名前だなと思っていたのですが、ようやく思い出しました。『ギリシャ幻想短編集』に作品が載っていた人です。

ちょっと寄り道すると……この短編集は全六巻からなり、十九世紀から2009年までの幻想、ホラー、SFなど全197作品を集めたものです。一般にギリシャ小説はリアリズム志向のものが主流なので、こういう企画は非常に貴重です。アサナシアディスは第二巻に「目」という怪奇短編を載せています。視力を失った美少女を愛する科学者が嫌悪する妻の目を移植するという内容で、おぞましい結末が待ち受けています。

なので、この人にしてこの第一章あり、ということである意味納得。そもそも《黙示録》の構想を練り、後の三人に持ちかけたのはこのアサナシアディスです。

マキス・パノリオス編『ギリシャ幻想短編集』第二巻 マキス・パノリオス編『ギリシャ幻想短編集』第二巻

エオロス社、1993。 |

しかし、酸鼻を極めたこの調子がずっと続くのかと思うとヘタレそうになりますが、ご安心を。二人目はビートルズ命のハリス警部を創造した、音楽ミステリのヒルダ・パパディミトリウ女史です(エッセイ8回)です。

期待通り、アイダ女警部がクリスマスパーティの警察コーラス隊に参加したものの、あまりの不協和音から逃げ出す、という笑える場面から始まります。警官たちが凄惨な現場を這いまわる中「ラスト・クリスマス」の携帯呼び出し音が響くのもホッとします。パパディミトリウのパートで描かれるのはオーソドックスな警察捜査。ただ、アイダ警部が何やら心に傷を抱えているのが気がかりです。

ヒルダ・パパディミトリウ『一握りのレコードのために』 ヒルダ・パパディミトリウ『一握りのレコードのために』

メテフミオ社、2011。 |

続く三人目ディミトリス・シモスは四人中一番の年下。担当はアイダの部下のドリス警部補です。アイダより一回り年下で、行政部門から転身してきました。周囲には自信家にして洒落者と評されていますが、潜入捜査やら汚れ仕事を負わされ少々腐れ気味。何とか上司に一目置かれようと躍起になっています。

作者シモスは2016年に『蛙』でデビュー。意外にもアテネではなく、郊外のエヴィア島地方警察のカペタノス警部が活躍するシリーズで、『盲目の魚』『毒の目』と三作まで出ています。この人と次の四番目の担当者は《旬》のギリシャ・ミステリ作家です。謎解きの線を壊さずに、社会や家庭の問題をたっぷり盛り込んで最後に大団円に持って行く、というオーソドックスな、しかし堂々とした書きっぷりで、読み応えがあります。もちろんギリシャらしさも失っていません。(次回ご紹介予定)。

ディミトリス・シモス『蛙』 ディミトリス・シモス『蛙』

ベル社、2018年の再版。 |

最後の担当、ということは解決編を任されて一番大変な役ですが、ヴァンゲリス・ヤニシスが登場します。シモスと並んで、このヤニシスも《旬》の作家です(二人は他にも共作しており仲がいいようです)。

ヤニシスの特徴はなんといっても、《北欧ミステリ》をギリシャに導入したことです。デビュー作『憎悪』(2013年)はスウェーデンのエレブルーで起きた連続殺人を、ギリシャ移民二世のアンデシュ・イコノミディス警部が捜査します。以降、『城』『死者のダンス』などスウェーデンもの長篇四作を発表しています(この人についてもいつか書くつもりです)。

ヴァンゲリス・ヤニシス『憎悪』 ヴァンゲリス・ヤニシス『憎悪』

ディオプトラ社、2014。 |

『黙示録』の中でヤニシスが担当するのは、記者のパヴロス。父親との衝突から心を病み、家を出て二年間隠れ家に引きこもりの身。記者といっても、麻薬中毒の謎の三人組を手先に使い、ドローンを飛ばして警察関係の特ダネを撮ってはネットニュースに売りつけています。

常識的には、アイダ女警部が主役でドリス警部補はその助手でしょうが、パヴロス記者が一番論理的な推理を披露します。事件のミッシング・リンクに初めに気づくのもこのパヴロス。しかし、ドリス警部補とパヴロスの間には(立場上当然の)不信感と緊張感があり、犯人逮捕のため密かに協力する際には、《悪魔の約束》などと書かれているので、読んでいる方もパヴロスを信頼していいものか、ためらってしまい、《探偵を探せ!》状態になってきます。

犯人は「白い騎士」「赤い騎士」「黒い騎士」と姿を変えながら凶行をエスカレートさせていきます。最初アイダ警部は、ギリシャでは新しいタイプの犯罪だわ、《北欧ミステリ》みたいね、などと悠長に構えていましたが(ヘニング・マンケルやスティーグ・ラーソン等はもちろんギリシャでも大人気)、それを超える陰惨さにやがて溜息をつくようになります。

連続殺人のモチーフが《ヨハネ黙示録》なのは、(読者には)初めから明らかですが、その動機が果たして犯人《騎士》のみに意味を持つ常軌を逸した論理なのか、或いは、常人にも理解できる理由が隠されているのか?

前回のエッセイでお話しした、《七つの大罪》をモチーフとするリカリス『貪欲なる者たちよ、まがいものよ』より、この『黙示録』の方が、映画「セブン」の猟奇味によほど近いです。「セブン」の犯人の動機は結局理解を超えたものでしたが、さて『黙示録』の《騎士》の場合はどうなのか? 途中で挿入される、「全ては神の大いなる計画通りに生じ、世界は終焉を迎える。永遠なる父の声にしたがって遂行するのみ」という《騎士》の心の声の真意は? さらに、DNA保管センター襲撃や二十年前の高校生グループの悪魔崇拝事件(1993年実在の事件がモデル)やらが絡んできて、いったんどんな結末を迎えるのでしょうか?

アサナシアディスの描くおぞましい犯罪の後は、パパディミトリウのユーモアで気を取り直し、シモスのアクションを含む捜査(燃え上がる教会のシーンは圧巻)を堪能して、ヤニシスの論理的推理がこれに続く、という風に話は目まぐるしく展開しますが、読者は混乱することなく楽しむことができます。(《騎士》の章以外は一人称語りですが)担当キャラを決めたことが見事に機能しています。(こんな所に叙述トリックも仕込まれていたのかと後で驚かされました。)

『四人の物語』よりずっと巧妙に化学反応を計算し、ギリシャ・ミステリの幅を広げた楽しい快作と言えるでしょう。

◆ドイツ語訳アンソロジー『ヘラス・ノワール』

さて、ミニ速報です。ギリシャ・ミステリ短編8作品のドイツ語訳を収めたアンソロジーがこの九月に出ました。

ベルリン自由大学現代ギリシャ文学科(ロミオシニ出版)の『ヘラス・ノワール』です。

| アンドレアス・アポストリディス他『ヘラス・ノワール』ドイツ語版 ロミオシニ社、2019。 |

六歌仙No.2のマルカリス(エッセイ2回)が前書き「遅まきながらの覚醒」を寄せています。ブレヒトのことば「普段のろまな象がひとたび走り出すと誰にも止められない」を引きながら、長らく欧米ミステリに後れを取りながらようやく興隆してきたギリシャ・ミステリを感慨深く語っています。

目次には、これまで本エッセイで触れてきた代表的作家たちの名が並びます。

トップは《リアリズムの極北》アポストリディス(エッセイ4回)が「誰がマンソス・ハラランビディスを殺したのか?」で、風光明媚なイドラ島に巣くう悪党どもの喰らい合いを見せつけてくれます。続いて、経済危機で失業中の探偵が(あいかわらず)愛憎多角関係の事件に挑むフィリプ(エッセイ3回)「ゲーテ・インスティテゥートの死」。ファム・ファタルのため転落していく男たちを描くダネリス(エッセイ9回)「アリス」とカルフォプロス「さらば、スーラ」。ハウダニットを追求する《随一のトリック派》ガラノプロス(エッセイ7回)「アンフェアプレイ」。《数学ミステリ》テフクロス・ミハイリディス(エッセイ5回)「個人の裁き」では、シリーズ探偵オルガ女警部補が初登場。社会派ランゴス(エッセイ5回)「門前の戦車」は1973年軍事政権に抗議する学生たちを軍が攻撃したアテネ工科大学蜂起が背景です。摩訶不思議な作風のリカリス(エッセイ9回)「アンゲラの祟り」ではメルケル首相訪問中の緊迫したアテネで、老獪な大物政治家の犯罪が密かに進行します。

https://bibliothek.edition-romiosini.de/catalog/book/62

最後は、無理矢理シリーズにしてしまった、翻訳欧米ミステリに登場するギリシャ人たちのお話を。

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(3)――クリスティーのギリシャ人(その1)――

ジェームズ・ケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』と同じ1934年に、大西洋の向こうでは雪に閉ざされた豪華列車内で陰惨な殺人が起きます。アガサ・クリスティー作品の中でもとびっきりの趣向で知られる『オリエント急行の殺人』です。国際列車だけあって、様々な国籍の人々が乗り合わせていますが、アテネ発の車両でベオグラード駅から合流したギリシャ人医師「小柄な色の浅黒い」コンスタンチン先生がポアロの助手を務めます(ファーストネームはなぜか不明)。ドイル「ギリシャ語通訳」のメラス氏は「小柄で太り気味、褐色の肌と黒い髪で南方出身であるとはっきりわかる」と形容されていましたが、クリスティー作品でも同じような容貌の人物がステレオタイプのギリシャ人として登場します。現場で開け放された窓は偽装だよと見破る鋭さも持ち合わせており、ヘイスティングズ大尉の代打として乗客のアリバイを検討しながら、「今までいろいろと読んできた探偵小説など及びもつかぬ不可解な事件です!」と盛り上げてくれます(作者の自負の代弁者ですね)。

ただし、アテネに帰ったら渡米経験のあるディミトリオス・ザゴネにギャングの話を聞いてみようとか、留守番の妻ジアは元気だろうか、などと先生の思いは事件からどんどんずれてしまいます(本筋には全く関係ないのですが、こういった一筆で作品に奥行きを与えるのがクリスティーは巧みです)。

しかし、お約束である最後の謎解き場面にはしっかりと出席し、最初の仮説を痛烈に反駁する役をもらっています。ポアロに対しては、変わり者のこの小男に謎が解けるのか、と初めは怪しんでいましたが、深い思いの込められた最終解決を受け入れる懐の深さを見せます。

実はクリスティーは1930年に二度目の夫マローワンとのハネムーンでギリシャに立ち寄っています。ペロポネソス半島北岸の港町パトラ(《ギリシャのクリスティ》アシナ・カクリの故郷!)から上陸、古代オリンピア、ミケーネ、エピダウロスなどを回り、デルフィにまで足を伸ばして古代遺跡にすっかり魅せられます。ところがアテネに戻ってから食中毒にかかり、あるギリシャ人医師の治療を受けることに。医師の名前は不明ですが、情熱家で仕事より家庭が大事、という(コンスタンチン先生を思い出させる)好人物です。回復後クリスティーはオリエント急行で無事帰国しますが、感謝の意をこめてポアロの助手役をプレゼントしたということでしょうか。

これより古いクリスティー初期の作品に現れるギリシャ人は『青列車の秘密』(1928年)のパリの骨董商ディミトリオス・パポポラス(『マルタの鷹』のパリの骨董商ハリラオスと商売仲間か?)と娘ジア(作家お気に入りの名前なのでしょう。コンスタンチン先生の奥さんもこの名前です)。

この「パポポラス」がちょっと気になります。クリスティー自身もPapopolousと書いているのですが、どうもギリシャ人の姓Papopulos (Παπόπουλος)「パポプロス」の英語風の発音をスペリングによって表そうとしたようです。「○○プロス」-pulosというのはギリシャ姓によく見られる語尾です(もともとは「動物の子・雛」で、そこから「息子・末裔」の意になりました)。

そこで勝手にですが、以下「○○プロス」と表記させてください。ギリシャ風味を出そうと、他の作家たちもこの語尾をよく利用しているのが分かります。

エリック・アンブラー『ディミトリオスの棺』(1939年)の薄気味悪い国際的犯罪者の名はディミトリオス・マクロプロスです。パトリシア・ハイスミス『殺意の迷宮』(1964年)でアテネに逃れてきた詐欺師チェスターを追跡したあげく、悲惨な目に遭う刑事はジョージ・パパノプロス。アリステア・マクリーンの遺作『サントリーニの牙』(1987年)で消えた核兵器搭載機を追うNATOフリゲート艦の前に登場するのは、誰が見ても怪しいヨット船長アンドロプロス。も一人おまけに、何の因果か殺されるためだけに出てくるフレドリック・ブラウン「世界がおしまいになった夜」(1953年)のニック・カラポプロスはギリシャ人である必然性の全くないバーテンダー。「プロス」氏はあちこちに出没します。

というわけで、『青列車の秘密』の、その名改めパポプロスです。額が高く、雪のように純白の顎髭、宗教家のように慈悲深く、豊かな声量でフランス語を操ります。身の回りに二流品はなし、まさに大物の貫禄。ノーブルな容貌を武器にヨーロッパ貴族と怪しい財宝取引をやっています。ただし、最後は「やっぱりあの男(ポアロ)は悪魔さ」と底知れぬ知性をもつ主役探偵の引き立て役になっています。

小柄で好人物のコンスタンチン先生と高貴な風采ながら得体の知れないパポプロスの二人がクリスティー的ギリシャ人ということになるでしょうか。

オリエント急行殺人の翌年、フランスからクロイドンへ向かう旅客機中でポアロは『雲をつかむ死』(1935年)事件に出くわしますが、「あの小さい外国人がやったんだ!」などと容疑者扱いされてしまいます。被害者の女性は南米原住民の毒矢という奇妙な武器で殺されていました。パリのサン・オノレ街で古物を扱うゼロプロスが、謎のアメリカ人観光客に吹矢筒と矢を売ったと証言します。同じ骨董商ながら、「小さな黒い目をした頑丈な小柄の男」で、「ペラペラとまくし立てては自分の偉さや話の流暢さに自分で悦に入っている」という風に、パポプロス氏よりよほど小物です。

面白いことに、このギリシャ人は証言する際に「東洋人風に両手を広げ(spread out a pair of Oriental hands)」大げさなジェスチャーで語ります。クリスティーにとって(あるいは英国人一般にとってでしょうか)、ギリシャはヨーロッパではなく、かつてオスマン・トルコ帝国の支配下にあった近東として捉えられているようです。1935年といえば、アテネが新生ギリシャ王国の首都になって百年。十九世紀後半に近代化を推し進め、第一次大戦までにはほぼ現在の領土を回復します。1936年にはメタクサス首相の独裁制が始まり、隣国のムッソリーニに対抗するまでになります。しかし、そうは言っても西欧人にとっては社会・文化・宗教的にいまだ神秘の東洋の民族。このイメージは二十年後の或るクリスティー作品の登場人物に完成を見ることになります。

残念ながらクリスティーの探偵たち自身は、ギリシャを訪れたことがほとんどないようです。私が気づいたのは、バカンスを楽しむためにロドス島に来たポアロが犯罪に巻き込まれる(そのせいで魅惑溢れるこの島に名探偵は失望した、というのが笑わせる)「砂にかかれた三角形」とアポロン神託所でのパーカー・パイン氏最後の冒険「デルフィの神託」くらいです。

「砂にかかれた三角形」(1936年)の方は別に地中海のどの島でもいい気がします(ロドス観光の超目玉・騎士団長の宮殿とかリンドスの要塞はほとんどスルー。類似のプロットを長編化した『白昼の悪魔』では英デヴォン州の小島になってしまいました)。観光ガイドにも載っていない、トルコの山々を遙かに望む予言者の山が登場しますが、ポアロがある登場人物に不吉な警告(お得意のダブルミーニング)を与える場面としてはなかなかの印象を与えます。

「デルフィの神託」(1934年)に描かれるのはイギリス人から見た、鄙びた、しかし危険が潜むギリシャの田舎です。クリスティー自身とは違い、作中のピーターズ夫人は考古学マニアの息子について来たものの「実はギリシャが好きではなく」、頭や手足の欠けた彫像や遺物はあまりにもつまらなくて、ホテルにこもり通俗ミステリを読み耽っています。そんな折、息子が山賊《黒眉》ディミトリオスに誘拐されてしまい、古代スタジアムでの取引を強要されますが、しかし実は……というお話。そうそう、ここにも(名前だけですが)アテネの宝石偽造屋アリストプロスが出てきます。

実際、十九世紀には《山賊》は社会問題となっていました。1870年にはアテネ北方の村を旅行中のイギリス貴族が身代金目的で山賊に誘拐され、政府軍との戦いの中で殺害された事件も知られています。

他方で、山岳地帯の多いギリシャのこと、十九世紀初めの独立戦争から二十世紀半ばの内戦期まで「山にこもる」というのは権力者への抵抗を含意していました。この史的背景から理想化された山賊・盗賊像が生まれ、《盗賊の歌》なる民謡の一大ジャンルが形成されて各地方に伝わることになります。「デルフィの神託」でも、ある人物が「山賊の生活を美しい一幅の絵のように」物語っています。一方で二十世紀初めには、アメリカン・ウエスタン風の《山賊小説》が廉価な大衆向け雑誌に掲載され流行しました。

ちなみにこの作品でのパーカー・パイン氏の登場の仕方はキマッています。この短編集はぜひ作品の配列通りに読んで下さい。

第二次大戦前後のクリスティー作品になると、より深く事件に絡むギリシャ人たちが登場してきます。これについてはまた次回。

| 橘 孝司(たちばな たかし) | |

|---|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと日本に紹介するのが念願。現代ギリシャの幻想文学・普通小説も好きです。 扉頁や帯の紹介文も本の魅力の一つ。四十年前、ただただ不思議な登場人物表に惹かれて買ってしまったエラリー・クイーン『チャイナ橙の謎』。今の角川版にも引き継がれているようでうれしいです。最近ではジョン・ディクスン・カー『髑髏城』『絞首台の謎』がこのタイプ。

|

| 【「死を賭けるか」を収録。】 |

M・カラガツィス『リャプキン大佐』 M・カラガツィス『リャプキン大佐』エスティア社、1933。 【剛腕カラガツィスのデビュー長篇。ロシア革命後ギリシャ中部に流れてきた白系ロシア人が美貌・知力・胆力で周囲を魅了しますが、生物としての衝動・欲望のために破滅の道を突き進みます。中段で意外な展開、結末で秘密の暴露、と黄金期ミステリのフォーマットを普通文学に導入したような造り】 |

| 【「想像通り美しい」オリンピア、大自然の中のエピダウロス古代劇場、「旅のハイライト、信じられないほど美しく、いつか小さな家を建てたい」デルフィ……ハネムーンでのギリシャへの熱狂が綴られています。アテネではコンスタンチン先生のモデルのような頑固で人情味あふれる医師が登場。病気の新妻を残して近東へ発掘に向かったマローワンに憤慨しています】 |

| 【対局的な二人の男の抗争というあいかわらずのハイスミス節。クレタ島のクノッソス宮殿や島の西の町ハニアが出てきます】 |

| 【冒険小説の巨匠が三十年前の大ヒット作『ナヴァロンの要塞』に続き遺作でもギリシャを舞台にしてくれるとは。泣けてきます】 |

| 【「世界がおしまいになった夜」始め奇抜でシャレたどんでん返しの短編集。印象に残るのはむしろ割り切れずに終わる「叫べ、沈黙よ」。人が自ら耳を閉ざすとき声は存在するのか?】 |

| 【「考古学者なんて、いつも地面ばかり掘っていて、何千年も昔のことで大ぼらばかり吹いてる」だの、「推理作家はトリックに夢中で、飛行機の乗客全体が吹矢筒から蛇の毒針をとばしたとしても、まるでそれに気づかなかっただろう」だの、自虐的なセリフが笑わせます】 |

| 【「砂にかかれた三角形」所収。ロドス島旅行のことは『自伝』にチラッと出てきます。】 |

| 【「デルフィの神託」所収。ピーターズ夫人の観光ルートもクリスティのハネムーン旅行とほぼ同じですが、「オリンピアはごたごた」しており、「アテネはパルテノン以外に取り柄なし」、「コリントスとミケーネはただ難行苦行」、という風にネガティヴな印象しか持ちません。ただ他人に自慢したいがためにやって来たデルフィも「全然感心できない」と散々です】 |