みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

ギリシャ・ミステリではまだまだ数少ないサブジャンルが《歴史ミステリ》です。その代表格は何といってもビザンツ文献学者パナイヨティス・アガピトスによる《司法長官レオン三部作》(エッセイ第15回)。広範な知識に裏打ちされた九世紀ギリシャの街並みがページから鮮やかに浮かび上がります。

それに次ぐのはこの人でしょう。今回登場のテフクロス・ミハイリディス、もともとの本業は数学者です。

◆ギリシャ随一の《数学ミステリ》作家

テフクロス・ミハイリディスについてはエッセイ第5回に少し書いておきました。

デビュー作は『ピタゴラスの犯罪』(2006年)です。二十世紀初め、バルカン戦争で揺れ動くアテネで起きた貧しい数学教師の死。その友人の若手数学者を語り手に据え、フランスやドイツ留学の思い出にヒルベルト、ラッセル、ピカソ、ロートレックといった著名人をからませながら、当時の風俗を描き出します。真犯人の動機は《観念の犯罪》とでもいうべきとんでもないものでした。

テフクロス・ミハイリディス『ピタゴラスの犯罪』 ポリス社2006。 |

今回ご紹介する『偉大なる聖堂の殺人』(2019年)はぐっと遡った6世紀のユスティニアヌス大帝時代のお話です。中世ローマ(ビザンツ)帝国の版図を広げて《大帝》と呼ばれてはいますが、532年には民衆の反乱(ニカの乱)が起こり都落ちしかけたところを、あんたここが踏ん張りどころよと皇妃テオドラに一喝され、有能なベリサリオス将軍の活躍のおかげで首をつないだ人物です。その際破壊された聖ソフィア大聖堂が五年をかけて再建され、物語の冒頭で序幕の日を迎えています。居並ぶ帝国の高官たち、建築家たちの前を六人の侍女を従えたテオドラ妃が圧倒的な存在感を放ちつつ入場。その後に現れたのが、かつての情けない姿とは別人のようなユスティニアヌス帝。教会の中央部、丸天井のモザイクに向かって名ゼリフを吐きます。「ソロモンよ、われは汝に勝てり!」

初めからスペクタクル史劇で盛り上げてくれます。

テフクロス・ミハイリディス『偉大なる聖堂の殺人』 ポリス社2019。 【表紙は舞台でテオドラ皇妃を演ずるフランスの女優サラ・ベルナール】 |

実在の人物がゾロゾロ登場して、誰が主人公になるのか期待させられますが、主役を張るのは貴族の娘テアノ(架空の人物)です。双子の妹は派手好みで皇妃テオドラの侍女になっていますが、テアノのほうは学問がお好み、特に数学にのめりこんでいます(テアノはそもそもピタゴラスの奥さんの名前)。思いが嵩じて父親に頼み込み、アテネのアカデメイア入学を目指すことに。紀元前にプラトンが開いたこの学校ははや九百年を超える歴史があります。当時は哲学者ダマスキオスが校長についており、アリストテレス著作への注釈で知られる若きシンプリキオスも教鞭をとっています(どちらも著名な歴史上の人物)。女子学生もいるらしいのですが、しかしそう簡単に入学を許されるはずもなく、ダマスキオス校長はじきじきにテアノの口頭試問を担当します。この部分がなかなか面白い。面接官である老獪な校長と聡明なイケメン教師シンプリキオスが二人交互に「意地悪な教師」と「親切な教師」を演じながら、テアノの能力と本音(ホントに学問がやりたいのか)を見極めていくのです。現代の警察ミステリの尋問で容疑者を追い詰める「善い警官」&「悪い警官」作戦の祖型ですね(マルカリスのハリトス警部も使っています)。テアノもコロッと引っかかって、親切なイケメン教師の方にシンパシーを感じ、正直な思いを吐露してしまいます。

出される問題はたとえば、「ある正方形の二倍の面積を持つ正方形を作図せよ」。

古来有名な幾何・数学パズルで、プラトンの対話篇『メノン』にも出てきます。一辺を二倍にすると面積が四倍になってしまう。ならばどうすればいい? 『メノン』ではソクラテスの問いかけに導かれながら召使の少年はいつのまにか正解に達します。かくして知識とは教えるようなものではなく、以前に知っていることを思い出すことなんじゃよ、とソクラテスはいいます。

テアノも最初は『メノン』の少年のように罠にハマりかけますが、自力で解答を見つけ証明にも成功して、親切な教師も「おみごと!」と称賛。しかし天下のアカデメイア校、そう甘くはない。そのあと無理数に関する議論でテアノは追いこまれていきます。主役の少女は当時最高の哲学学校に入学できるのか?

【ソクラテス対メノンの議論テーマは、人間の「徳」とは教えられるものなのか、それとも生得的なものなのか。】 |

ストーリーの本筋は、ユスティニアヌス帝がアカデメイア校閉鎖を決意したとの情報が伝わり、テアノが取り成しを求めてあわてて首都に帰還するあたりから始まります。皇帝は自身の信条というよりも、広大な帝国をひとつの宗教でまとめ上げて統治しようという政治的な狙いから、異質な存在である古代哲学の伝統を排斥するつもりらしい。テアノと恋人ヘルモドロス(アカデメイアの学生)は皇帝に謁見を許され、伝統的学問の価値を必死に訴えるのですが、皇帝の意志は変わりそうにありません。しかも、その背後ではテオドラ皇妃が暗躍しているらしいのですが、その真意は不明です。

この大問題が哲学者たちを震撼させる中で、お待ちかねのミステリ事件が起きます。

テアノの庇護者でもある数学者エウトキオス(この人も実在)は散逸したアルキメデスの写本を収集して一大ライブラリをつくろうとしています。その命を受けて国内外を駆け回り写本を買い求めていた助手ヨアニスが刺殺されてしまうのです。テアノを妹のように可愛がってくれた優しい若者でした。大聖堂落成の日なのになぜヨアニスは典礼ではなく、セアノの家を訪れたのか? 死体の下に描かれた巨大な五芒星の意味とは? テアノしか知らない保管場所の短剣が使われており、彼女に殺害の嫌疑がかかります。

法廷でテアノは有罪とされますが、尼僧院へ籠るなら命は助けようという交換条件を持ちかけられます。

一方(史実通りに)アカデメイア校閉鎖は断行され、恋人ヘルモドロスは校長やシンプリキオスたちとともにササン朝ペルシャへ追放されてしまいます。

こうして、ヨアニス殺しがストーリーの柱となり、その背後でうごめく巨大な利権、さらに遠国追放の恋人と恩師たちの運命が、絵巻物のように広がっていきます。

後でも書きますが、作家ミハイリディスの持ち味はシリーズキャラを用いてヒーロー物語の体裁を取りながら、個々の事件の解明には到達するのに、もう一歩巨大な社会悪を告発し裁くまでには至らない、その意味でのリアリズムです。中世が舞台の本作品でもその方向性は同じで、具体的な罪は裁かれるものの、時代を支配する巨大な社会機構の闇にどこまで迫れるのかが焦点の一つです。

ま、変革してしまうと、歴史改変のパラレルワールドになってしまいますが。

作品中のおもしろエピソードの数々はこれこれの史料にホントにあるんですよ、と百項目を超える注が付いてあるあたりは、いかにも生真面目な学者の顔が覗きます。

しかし同時に、数学の一般啓蒙書も書いている作者のこと。専門家ではない読者を楽しませるコツをよく知っています。有名人物が次々に登場する《歴史》の中に、当時の《数学》知識をわかりやすく逸話風に盛りこみながら、複雑怪奇な《犯罪の謎》を解くという、極上のエンタメ作に仕上げています。

ミハイリディスの作品をもう一冊挙げておきましょう。

2015年の短編集『財政調整の犯罪』です。こちらは現代の警察物です。

テフクロス・ミハイリディス『財政調整の犯罪』 ポリス社2015。 |

この作品はなかなか重要です。というのは、収録された七つの短篇のいずれもシリーズキャラの警部補オルガ・ペトロプルが活躍しているのです。彼女が主役の長編はまだないのですが、2008年「個人の裁き」で登場して以来、作家がまさに手塩にかけて育てきたヒロインです。感受性に溢れボルヘスを偏愛し、警察学校をトップで卒業したこの才媛は(作者が男性のためか)少々理想化されてはいますが、男社会の警察組織内で偏見に苦しめられながらも、有能な捜査官として事件を解決に導きます。ただし、個々の事件の奥の巨大な社会悪に突き当たって打ちのめされ、絶望する姿をよく見せる点に、作家のリアリズムへのこだわりがあるようです。非情で不条理な現実に対するミハイリディスの世界観を具現化する存在といえます。

各短編を簡単に紹介すると、巻頭作「ジャマール」は極右派による不法移民のリンチ殺人と目撃者たちの無関心という、きわめて現代的なセッティング。結末には作家の特質が顕著に表れます。事件そのものは解決し犯人も逮捕されますが、さらに政治家たちの絡むサッカー八百長事件に発展する可能性が出てきたところで圧力がかかり、調査を断念せざるを得ません。

「イシャンゴの骨」は正統派のフーダニットですが、権力志向で傲慢な大学人たちの内幕が描かれる点は、これまたこの作家の特徴です。題名はコンゴで発見された旧石器時代の骨角器。表面の刻み模様をめぐって数学的解釈が議論されてきたそうです。

書名にもなっている「財政調整の犯罪」は特に経済犯罪というわけではなく、経済犯罪捜査課のやり手捜査官の殺害をめぐるオーソドックスなフーダニット。麻薬密輸やマネーロンダリングに染まったテレビ界の暗い面が描かれます。

「X95番線」は連続殺人ものですが、犯人と動機のあらましは最初に明かされるので、復讐の展開と犯人追跡が興味の中心。最後の犯行直前に犯人は逮捕されますが、悪を裁いたはずのオルガに向けたひとことが闇を残します。「自分がどんなクズの命を救ったのか知ったら、あんたは二度と安眠できないだろう」。

残りの三作はエーゲ海の島が舞台です。

「ピアニストの呪い」は(島が舞台ということもあってか)横溝正史を思わせるホラー味濃厚な異色作。ヒオス島(キオス島)に残る旧家の廃屋には禍禍しい伝説が伝わっています。占領期に密告者によってドイツ軍に捕まり惨殺された当主の息子が、嵐の夜帰りきたってピアノを弾くのだとか。同じくヒオス島が舞台の「《マリルー》荘の火船」ではある数学者が全世界に甚大な影響を与えかねないアルゴリズムを発見し、犯罪へと転落していきます。

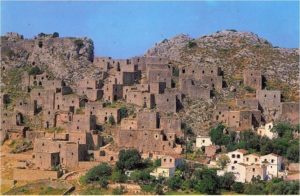

ヒオス島はトルコに近い島で、中世以降はジェノヴァ人、オスマン帝国、と主が変わりました。独立戦争でのオスマン軍との激しい戦闘はドラクロア描く『キオス島の虐殺』で有名です。お薦めの観光地としてはピルギとアナヴァトスを挙げたいです。南部の村ピルギは家の外壁に描かれた不思議な模様クシスタに魅惑されます。西部のアナヴァトスは岩山に残る廃墟の町。実はその地下にはボンドの敵の秘密基地が造られています(レイモンド・ベンスン『007/ファクト・オブ・デス』のお話)。

コンスタンディナ・モスフ女史のとぼけた探偵パンデリアスがタバコの代わりに噛んでいたマスティックはこの島の特産です(エッセイ第18回)。

|

最後の「聖母の島の恐怖」はキクラデス諸島のティノス島で展開します。

この島では奇蹟を起こす生神女(聖母)のイコンが十九世紀初めに発見され、壮麗なパナギア・エヴァンゲリストリア教会が建てられました。8月15日の生神女就寝祭(聖母が天に召された日)には各地から多くの巡礼者が訪れます。この祭りに参列する大統領を狙って暗躍するテロリストたちをオルガがいかに阻止するかという、本書中でもっとも大掛かりなお話です。

|

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(19)――フィリップ・カーのギリシャ人――

《ベルリン三部作》で知られるフィリップ・カーはギリシャでもたいへん人気があり、死後出版の『メトロポリス』(2019年)までほとんどの作品の翻訳が出ています。

フィリップ・カー『ベルリン三部作』ギリシャ語訳 ケドロス社、2012。 【初期三部作の合本版。千ページ越えのハードカバーらしい】 |

デビュー作『偽りの街』(1989年)と第2作『砕かれた夜』(1990年)しか読んだことがなかったのですが、14作あるグンターもののうち、白鳥の歌となった『ギリシャ人の贈り物Greeks bearing gifts』(2018年)はなんとギリシャが舞台だと聞き、ぜひとも読みたくなりました。しかし、6作目の『死者は語らずとも』を最後に和訳は出ていないようです。『世界ミステリ作家事典―ハードボイルド・警察小説・サスペンス篇』にも「やはり初期のベルリン三部作が秀逸で、これを超えるものはまだ書かれていない」とあって、これでは将来も翻訳されそうにありません。しかたなく原書に挑戦することに。(電子ブックが出ていてすぐ購入できるのはありがたいのですが……)

↑ギリシャ語訳は出ています。訳題は『ダナオイ人を恐れよ』。 ケドロス社、2018。 |

題名の「贈り物」はトロイア戦争の勝敗を決めることになった、例の木馬のことです。ただし、このフレーズGreeks bearing giftsは古代ギリシャ作品ではなく、ラテン詩人ウェルギリスの傑作叙事詩『アエネイス』から来ています(timeo Danaos et dona ferentes「われはダナオイ人を恐る、たとえ贈り物を携えようとも」)。ギリシャ軍が残した巨大な木馬を城内に引き入れようとするトロイア人たちに向かって、神官ラオコーンはダナオイ人(ギリシャ人)の贈り物など危ない危ない、信用しちゃいかんぜよと警告。そのためギリシャ側のアテナ女神の怒りを買って蛇に殺されてしまいます(バチカン美術館の像で有名ですね)。

英TVドラマ「主任警部モース」中のあるエピソードにもこの題名がついています(いつかご紹介予定)。

ギリシャ人は一筋縄ではいかないという意味深なフレーズ。カー作品ではどのような贈り物を持ってくるのか興味がわきます。

それより何より期待するのは、ドイツ人探偵の目にギリシャがどう映るのかという点。第二次大戦中ギリシャを占領し、あちこちで住民を虐殺したドイツ軍(今も慰霊碑が残る)の罪過を前に探偵は何を思うのか? しかも英国人作家カーがこの敏感な問題にどう迫るのでしょうか?

物語の始まりは戦後十年以上を経た1957年1月。ベルニー・グンターはベルリンを去り、ミュンヘンのさる病院の死体安置所でひっそりと働いています。過去と決別しようと偽名を名乗っているのですが、たまたま因縁のある悪徳警官と遭遇し、元ナチス将校所有の大金を強奪する計画に無理やり加担させられます。ところが忍び込んだ邸宅で殺人事件が発生、グンターは何とか脱出して旧知のメルテン弁護士に助けを求めます。

ここでギリシャ人読者はアッと驚くことになります。

マックス・メルテンは1941年から三年半続いた枢軸軍占領期に、テサロニキを含むマケドニアとエーゲ海地区の最高行政長官を務めた実在の人物です。四万五千人ものユダヤ人の財産を強奪し、アウシュビッツ強制収容所へ送った責任者で、《テサロニキの処刑人》の異名を持ちます(占領下のドイツ軍将校殺害を描くドラグミス『サロニカの虐殺』でも名前が出てきます。エッセイ第8回)。占領軍の大物のイメージが強いので、壮年の脂切った男を勝手に想像していましたが、赴任当時三十歳すぎ、グンターと出会ったときもまだ五十前です。戦後米軍によりドイツで逮捕されますが、ギリシャ側は身柄受け取りを拒否。その後は西ドイツ司法省に入ってふたたび権力を掌握していきます。1959年旅行客としてギリシャを再訪(その目的にはいろいろと都市伝説がついてまわります)、通報され逮捕、戦争犯罪人として裁判にかけられます。しかしここから両政府間の駈け引きによる政治スリラーの様相になり、結局数か月で釈放されドイツに帰国。ギリシャ側は個人の断罪よりも、当時の国家的利益(経済的復興を遂げたドイツからの投資や増加するドイツへの経済移民保護)の方を優先していました。

この事件にはまだまだ続きがあって、1960年メルテンは報復するかのように、ドイツの雑誌に、ギリシャ政府の要人複数が占領期にドイツ軍の密告屋として働いていたことを暴露するのですが、これはカーの物語より後のことです。

さて、ミュンヘンのグンター。君は元警官としての才能を活かさなくちゃな、とメルテンに勧められ無事保険会社に職を得て、彫刻美術館の(なんだかうさんくさい)強盗事件やらキャバレー経営主の転落事件の調査に駆り出されます。

これらの事件を見事に解決しめでたく昇給も決まったところで、会長アルツハイマーはグンターを呼び、「外国語は何語ができるかね?」「ロシア語、フランス語、英語。それにスペイン語が少々」「まさかギリシャ語は?」というわけで、第15章からいよいよアテネへ出張です。

現地の調査員はいるのですが、金が絡むとギリシャ人は信用できないから切れ者の君に行ってもらうんじゃよ、と失礼なことを言う会長。「もちろんそんな発言は許されることではなかった」とグンターは思いますが、続けて「それが本当であるのは、その後私自身が現地で目にすることになった」ってフォローになってないな。

ともかく、いよいよギリシャ行きで読者のテンションも上がります。

グンターの使命は、イドラ島沖で海底の遺跡を発掘していたドイツ船が火災事故で沈没したため、その保険金支払いに関する調査です。乗船していた考古学者ブッフホルツはすでにドイツに帰国(怪しい)。グンターはアテネ支社のアキレス・ガルロピスと組むことになりますが、この人物はド派手なアメ車で迎えに来たり(アメリカ文化大好き)、何人いるかわからないような大勢の親戚のネットワークを駆使したりと、まあ絵に描いたような濃いギリシャ男です。カコ・マティ(魔除けの目)とかフクロウ(知恵のシンボル)とか聖ゲオルギオスのイコン(竜退治)といったご当地グッズ紹介にも余念なし。ただし、父親がドイツ人なので、(ギリシャ語ができない)グンターとのコミュニケーションは問題ありません。グンターよりも慎重で、ということは憶病であることを自覚しており、古代の勇者の名をつけられて重荷に感じています。ステレオタイプ的ではあるけれど、なかなか好感の持てる陽気な南国人です。

ブッフホルツ博士が実は強盗事件のあったミュンヘン彫刻美術館の副館長であるのを突き止めるあたりから、ストーリーをつなぐ線が浮かび始め、謎解きが盛り上がっていきます。

沈没船のドイツ人ダイバーから証言をとろうとアクロポリス麓の家に向かいますが、なんとこの男が眼球を撃ち抜かれ殺害されています。発見したグンターとガルロピスはとうぜん重要参考人になってしまいますが、担当のレヴェンディス警部補から捜査の協力を求められます。というのも、一週間前にもさるユダヤ人弁護士が同様の手口で殺害されていました。

レヴェンディス警部補は戦前ギリシャ最大のユダヤ人地区を抱えていたテサロニキ育ち。父親はあるユダヤ人から大きな恩義を受けています。射殺事件のやり口から見るに、戦時中そのユダヤ人を射殺して姿を消したナチス親衛隊将校が今回の二件の犯人ではないかと疑い、逮捕に執念を燃やしているのです。

この元SS将校アロイス・ブルンナーもまた実在の人物です。かのアイヒマンの部下として欧州のユダヤ人問題を担当し、特にパリ郊外のドランシー収容所の残虐な運営で知られています。カーが描いたような列車内での無慈悲な射殺も実際に行っています。戦後はイスラエル諜報機関の追跡をかいくぐり、エジプト、シリアへと逃れていきました。ひそかにギリシャを訪れたかどうかはわかりません(カーのフィクションでしょう)。

こうして、沈没事故を発端として、現代と占領下での射殺事件がじわじわと繋がり始めます。そもそもブッフホルツ博士は何を捜していたのか? ドイツ人ダイバーとユダヤ人弁護士が同じ手口で殺される意味とは? さらには前半の美術館盗難事件がどうかかわって来るのか、という謎もあります。また中盤でグンターはイスラエルのモサドに誘拐され、オリンピック・スタジアム内でスナイパーに狙われながら対決する緊迫のシーンもあります。

ギリシャ人の贈り物とは何なのか? いやそれよりも、災いを持ちこんだのは誰だったのか?

◆《探偵の一人称語り》アレルギー

作品自体はギリシャ近代史やギリシャ風俗の言及に溢れており、資料を渉猟して入念に準備したのが伝わってきます。なにより人気のシリーズ探偵がアテネを疾駆する姿はそれだけでワクワクもの。1957年と言えば、地元で現役バリバリのベカス警部が『殺人者はタキシードを着ていた』事件に取り組んでいたころですが、両雄の共演などというお遊びは無しです。

ところでここに困った問題があって、私自身の好みのことです。実は《探偵の一人称語り》というスタイルがいまいち好きになれません。その分今回のご紹介は目が曇っていそうでちょっと心配です。

特に苦手なのがチャンドラーのマーロウ物です。

もちろんチャンドラー作品はギリシャでも高く評価されていて、真っ先にその名を挙げるミステリファンは数多く、そのスタイルに影響された作家もかなりにのぼります。

チャンドラー『さよなら、愛しい人』ギリシャ語訳 アグラ社。初版1985。 【翻訳者は《リアリズムの極北》アンドレアス・アポストリディス】

|

オールタイムのミステリ・ベストテンで上位を占める『さよなら、愛しい人』や『ロング・グッドバイ/長い別れ』の人物造形、場面描写のすばらしさなどは今さらながらのことで、村上春樹氏が圧倒的な熱量をこめて解説に語る通りだと思います。

それなのに申し訳ないのですが、主役のキザなセリフとナルシシズムが気になって、読むたびに引っかかってしまうのが正直なところです(何度も挑戦してるのですが)。

「私はね、ロマンチックなんだよ。夜中に誰かが泣く声が聞こえると、いったい何だろうと思って足を運んでみる。そんなことをしたって一文もならない。……だから私はしがない探偵なんだ」などと面と向かって言われるとなんだか萎えてしまう(これ、語り手として自分のセリフを堂々と引用してます)。

同じハードボイルドでも、三人称語りのハメット『マルタの鷹』はひじょうに楽しく読めました。ハメットの、これも三人称のアレック・ラッシュ探偵「殺人助手」は大好きな作品です。

ハメット『マルタの鷹』ギリシャ語訳 メテフミオ社。初版2017。  ハメット『血の収穫』ギリシャ語訳 メテフミオ社。2017。 【この二冊もアポストリディス訳】 |

しかし同時に、コンチネンタル・オプが一人称で語る『血の収穫』や短編シリーズも気に入ってます。もちろんスペードだろうが、コンチネンタル・オプ物だろうが、「視点(あるいは焦点)」はあくまで主役の探偵に置かれ、それを中心に話は展開します。どうも問題は形式的な「語りの人称」だけではないようです。

どうしてマーロウ物と相性が良くないのかと考えるに、例えば、探偵がチンピラと格闘しコケにする場面があります。マーロウは圧倒的に優勢で、上から目線でいじり倒し、対する雑魚キャラはあまりに情けない姿をさらしています。あるいは、ルガー拳銃を突きつけられても、こんな場面は馴れっこだとばかりに、平然とタバコをくわえて動じることもなく、逆に相手をおちょくっている。カッコいいけど現実にはあり得ない。

この雰囲気はどこかで感じたことがあったな、と考えていて思い出しました。アルセーヌ・ルパン(と、その分身ジェリコ公爵)の姿です(エッセイ第18回)。

後期のルパンやジェリコは知力・膂力・魅力のあらゆる面で全肯定の主人公と化しています。太刀打ちできる相手(敵)は全く見当たらず、登場人物の誰もが魅せられるか、組み伏せられるかのどちらか。作者自身も超人を制御しかねているのではないか、と思えるほどです。最後には必ず勝利して生き延び、次回作でも主役にされるのは保証済み。こうなると、読み手の共感からは遠い所に行ってしまってます。

ただ、それでもルパンやジェリコ公爵は三人称語りでした。

その場合、神の視点か舞台のそでに隠れた透明人間が語るのだから、出来事が

ところが一人称語りとなると(ワトスン役による記録ではなくて、探偵自身が語る場合ですが)、

かくして主役がすべてにコメントし、余裕の冗談と皮肉をとばしながら、事件のなかで大活躍、推理もおこない難事件を解決していく。ついでに美女と報酬も手に入れる。作者の後ろ盾という最高のカードを手にして、

自分の活躍を自分が物語るというこの基本的な点がひっかかるので、チャンドラー作品の長所も気になってきます。

高く評価されている情景描写のすばらしさはまったくその通りで、ケチをつけるつもりはありません。たとえばマーロウが夜半、車をとばして宝石強盗との取引に向かう際、ハイウェイのヘッドライトの連なりが目に映り、サルビアの葉の香りが漂う。曲がりくねった寂しい山道に入るとコオロギにウシガエルの鳴き声が響いてくる。視覚のみならず聴覚・嗅覚をフル稼働させて、官能的な光景を描き上げています。

上記の村上解説では、読者の目前に展開するのは、マーロウの目によって綿密・正確に切り取られた、しかしほとんど加工のプロセスを受けていない光景であり、マーロウという存在は生身の人間というよりも、自我存在に代わる有効な「仮説システム」として提出されている、という意味のことが書かれています。私には「仮説システム」がよくわからないのですが、語り手の視点は本人のバイアスのかかっていない、純粋なカメラアイとして機能している、と大雑把に理解しておきます。

しかし、ひっかかるのはまさにこの点で、「対象にぴたりとくっつき、あるいは距離を取り、あるいは離れながら世界の一片一片を切り取っていく」はずのカメラアイが、突然舞台に飛び出して格闘を演じたり、「夢かと見紛う美しい」女性をものにしたりする豹変ぶりに違和感をもってしまうのです(カメラアイはワトスン博士の役目じゃないのか)。

そもそも、本当に語り手の目なのかどうか疑ってしまうときがあります。

たとえば、事件現場に居合わせたマーロウは警察署長のオフィスへ連行されます。そこで市民からの感謝状やら記念品、趣味の馬の写真にうもれた室内から、署長本人の堂々とした押し出しまでが細々と描写され、捜査能力があるのかどうかは怪しいけれど、巧みに政界を泳ぎ切っていく人物像がみごとに浮かび上がります。

ただし、これは初めて相手を目にしたはずの私立探偵の感想じゃないよな、と思ってしまう。作者が主役に憑依して、語り手を押しのけ顔を出しています。トレンチコートに中折れ帽ではなく、例のパイプをくわえたチャンドラーの顔が浮かんでしかたがありません。

もちろん、それで文章の魅力が云々とは言うわけではありませんが、超人的な活躍をする《私》、事件を推理する《私》、周囲を魅惑し圧倒する《私》、それに加えて出来事を語る《私》が一体となった《私》の総攻撃に引いてしまいます。それで「だが、私はどうだ。下賤な存在の一部みたいなものだ」とか言われても、それホンネかいなと疑ってしまう。

人物が生きていて、本格物のような謎解き機械ではない、というのもその通りでしょう。

ただし、そうやって活写される人物たちが主人公《私》の側と敵側にはっきり線引きされて、しかも倫理的な善悪というよりも、人間レベルの上下とさえ思える扱いにもイライラしてしまいます。主人公の側のレノックスや《ヘラジカ》は深みがある人間として、

こういった印象を生み出すのが、一体となった《私》の総攻撃、結局すべてを語っているのが主人公という構造にあるような気がしてなりません。

この点で、探偵の姿が《いき》とか《ダンディ》とは私にはちょっと感じがたいです。人のかっこよさは誰か他人の目を通して語られてこそ、かっこいいと思うから。

《いき》(あるいは《ダンディ》)は「異性への媚態」を土台に、「江戸っ子の気概(または武士の気骨)」と「仏教的な解脱・諦観」で微調整しながら理想化されたものだそうです(九鬼周造の説)。もともと矛盾しあう三点セットの概念が危ういバランスで同居しているわけです。江戸っ子風に大見えを切るのはまだしも、現世への諦観というのは饒舌な自己顕示とは合わないでしょう。自分のなかで無力感を感じてもいいけど、それを自分で口にしてはね……

出てくる誰もが――主人公、上司、警官、ギャング、男女を問わず――うさん臭さをまき散らしながらグレイゾーンでうごめいている(ので、パノラマ風に三人称語りにしても違和感がない)ハメット風の方が私の好みにはあっているようです。

《私》に終始語らせるなら、「私は欠点の多い、それを補うような美点のほとんどない、人のあらばかり見える探偵」くらいに自分をさらけ出してほしい(ある名作の語り手のセリフ)。

さて長々と書いてしまいましたが、問題はグンターです。

『裏切りの街』『砕かれた夜』はナチス政権が勃興し、第二次大戦に突き進むベルリンの犯罪をドイツ人探偵が追跡するという設定がまず新鮮です。ゲーリンクやハイドリッヒといった実在の人物を登場させ緊迫した社会情勢を再現しながら、鋼鉄王の娘夫婦殺しの犯人は? アーリア系の少女ばかりが狙われるのはなぜか?といった本筋の謎解きを外さない構成も魅力的です。

ただし、グンターはやはりマーロウの後裔。どうしても自己陶酔というかナルシシズムがうるさく感じられるところがあります。権力者たちには会った当初から、君はドイツ一の捜査官らしいね、なんて信頼されているのもちょっと都合がよすぎるし。

『ギリシャ人の贈り物』は戦争が終わり故国は復興を遂げる一方で、いまだ傷跡の残る小国に出張し一時滞在する外国人から見た物語です。危険なベルリンでなら反骨ともとれるいつもの減らず口も、その舞台ではなんだか先進国の上から目線に見えてしまう。

くわえて、作家の政治的主張や文明批評が主人公を押しのけて現われる感じが拭えません。

ギリシャを去る前にグンターはアクロポリスに登り、パルテノン神殿こそは人類の最高の建築芸術だなと感動し、その歴史を心で辿ります。もともとアテナ女神の聖堂として建てられ、紀元五世紀にはキリスト教会として巡歴者たちを集めたが、名称は変わろうとも重要なのは不死なる者への変わらぬ敬虔である。オスマン帝国征服の後はモスクとなり、要塞化され火薬庫も置かれるが、1678年にベネチア軍の砲撃により部分的に破壊された。1832年以降近代ギリシャ王国の重要な文化遺産であり云々……って、こりゃあきらかに作家がリサーチした情報でしょう(それともグンター、急にギリシャ通になった?)。

さらに知識面以外でも、主役《私》が全肯定されてるのがちょっとね。

犯罪に引きずり込もうとする悪党を相手に「これは私の良心の問題だ」と自分で宣言し、モサドの女からも、あなたのような良心を持つドイツ人こそ祖国に未来を与えることができるのよ、と持ち上げられて一国の希望の星にまでなっています。

おまけに、ヒロインの美女弁護士エリーからはお約束のように想いを寄せられて「なぜ彼女は私に惹かれるんだろう、こんなに歳の差があるのに?」と自分でつぶやくにいたってはなんとも……。アテネに戻る車内では、「あなたベルリンに奥さんがいるの?」「いや、そうだけどもう何年も会ってなくて」「なんでもっと早く言ってくれなかった……」「ま、その、今回の事件が終わったらゆっくり話そうかと」なんて男女の痴話げんかが展開。やたらメルテンに責任をかぶせようとする(実際グンターの私生活を暴露したのはメルテンの策謀ではあるのですが)のも《いき》じゃない。連続猟奇殺人事件や大戦中のユダヤ人の運命といったスケールの大きい冒険譚がミクロな話になってしまいました。

登場人物が主役の側と敵側に二分されるのもあからさまで、旧知の警官やギリシャ人弁護士など《線の向こう側》の人物は実にわかりやすい小悪党になっています。終盤、グンターとメルテン弁護士は《良心》や《善》などをめぐりけっこう重いテーマを討論しますが、メルテンがあまりにも下劣な人物にされている(しかもエリーは完全に《私》の味方)ので、片手落ちの勝負にしか見えません。

第二次大戦占領期のギリシャ秘史をたっぷり織り込んだ、アテネの街角やスペツェス島でのサスペンスとアクションはじゅうぶんに堪能させてもらいましたが、私自身のアレルギーのせいで(現在治療中)、どうしても引っかかりを感じてしまいました。

最後にもうひとつ、あるエピソードについて。

中盤でグンターがカギを握るダイバーを追跡するシーンで、アクロポリスの麓のプラカ地区をねり歩く日本人観光客たちが登場しますが、ギリシャのミステリ・ファンがウェブページにこんな感想を書いています。

「日本人観光グループなんて1957年にはありえないね」。

(続いてファン同士で「いや、これは歴史書じゃなくて小説なんだから」「でも幻想小説じゃあるまいし、細部のリアリティーは大事でしょ」とおなじみの議論になっていきます)。

確かにこれは現在のアテネの光景でしょう。日本人の外国旅行が自由化されたのは1964年のことですから、まあ時代錯誤的ではあるし、当時を知る現地の人には受け入れがたいのかもしれません。

が、それよりも気になったのはこれに続く部分です。

グンターは観光客を目にしながらこんなことを思います。日本人は恵まれているな。彼らが中国人、イギリス人、オーストラリア人に対して戦争犯罪をおかしたのは、南京やビルマといった遠く離れた場所だ。だからおれたちドイツ人とは違って、抗議や襲撃を受けるとも思わず、あっけらかんと観光に耽っていられるんだろう。

日本人なら賠償・補償を含めた戦後処理が今なおどれほど深刻な問題であり続けるのかを承知していますが、カーがこのエンタメ作でドイツの良心・希望の光的存在と現在の能天気な日本人観光客とをわざわざ(リアリティを曲げて)対比的に登場させた点には、作家自身の歴史観が小説の主役を押しのけて乗り出しているように感じました。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 地道に「図書館廃棄本を救え」作戦継続中。今月は生まれて初めて読んだシャーロット・ブロンテ『ジェーン・エア』。伯母一家に虐められていたひ弱で内向的な少女がたくましく成長していく物語ですが、深夜壁の中から響く声、引き裂かれた衣装、陰鬱な森での彷徨などゴシック・ホラー風味も魅力です。ジェーンへのプロポーズ・シーンはまるで鬼気迫る心理スペクタクルと化しています。 |

| 【「私は欠点の多い……探偵のような人物だ」は主人公ジェーンの独白。冷徹な人間観察は自分自身も容赦しません。一人称語りはこのくらいストイックであってほしい】 |

【コンチネンタル・オプは自分がワルだと自覚してて、言い訳ダラダラと読者に媚びないのがいい。おれは百万人も罪に落としてきた(!)とか、これまでに殺しのひとつやふたつは仕組んできた(ホントか?)などと平然と言ってる。かと思えば、あくまで探偵社のサラリーマンなのに勝手な行動で(町を一つ潰して!)上司から叱られてます(ラストの一行が最高)。《名無しの探偵》なのでキャラ描写もひかえめ(というか毎回の《オプ》は別々の人格として私は読んでます)】 |

【主役探偵はヴィジュアル度が上がってますが、三人称描写なので、語り手がしゃしゃり出ることなく、読者は落ち着いてストーリーが追えます。「サミュエル・スペードの角張った長い顎の先端は尖ったV字をつくっている。口元のV字、濃い眉がふたたびV字、額からこめかみにかけて髪もV」は有名な出だしですが、これを一人称語りにするとまるでお笑いコント。志村けん氏が鏡の前で変顔するのを想像してしまいそう】 |

【ハメット「殺人助手」所収。お気に入りの探偵ラッシュ登場。「両足をデスクの上に投げだし椅子にふんぞりかえっている醜悪な四十男、それが彼ラッシュなのだった」。とことん作者にイジラレてます。登場するのは残念ながらこれ一作きりですが、それがいいのかも】 |

【ストーリーを忠実に再現したジュブナイル版。宣伝文句が泣かせる、「ラッシュはタフで情ようしゃない雰囲気をもった私立探偵。はじめてみた人は、あまりにみにくい顔なのでびっくりしますが、なんとも心やさしいあたたかい人間で、町の人から好かれています」。作者の造型とは違う方向へ向かってる気もしますが。訳者が付けくわえた最後の一行にペーソスが漂います】 |

|

■『長い別れ』新訳刊行記念トークイベント■ 【目から鱗の楽しいお話がたっぷりでした。そのひとつを。 警察官や依頼人に対する《ハードボイルド探偵の減らず口》(とそれに伴う上から目線)が私はどうも好きになれないのですが(いちいち口答えせず黙って仕事すればいいのに)、イベント参加者の方から、 「おもしろ刑事が次々に出てきて、そのやりとりが実に傑作」という指摘があって、 ああそうなんだ、と思いました。 「なんだっけ、君の名前は?」「マーロウ。今日の午後から変わっていません」、 「この煙草ケースを見たことがあるか?」「ああ、今こうして目にしている」、 みたいなやりとりは反骨のダンディズム、シニシズムなんかじゃなくて、吉本のノリで笑えばいいんですよね】 |

【哲学者が「いき(粋、意気)」を「野暮」「派手」「上品」などと対比させながら意味分析したもの。「いき」は日本人特有の概念だけれど、「ダンディ」と近いものがあるとか。「形相」「質料」といった難解な哲学用語がとび出すかと思えば、「女性の髪は黒で略式に結った方がいい」「野暮な足袋より素足だ」などと急に自分の趣味全開になるのが可笑しい】 |