田口俊樹

漢字の読みで、「本」という字を「もと」と読ませる例として挙がってたのが、なんと「旗本」。あと、「糸」の音読みの例が「綿糸」。

もっとほかにいい例があるんじゃないの?って反射的に思いました。でも、思ったものの、すぐには思いつかない。何かあります? 適当な単語。確かに漢字には音読みと訓読みがあるってことを教える必要はあるとは思うけど、それを機械的にやるのはどうなんだろうなんて考えちまいました。「旗本」も「綿糸」も教わっても、そう言えばそうだ、なんてことにはならないものね。それでも、そういうことばがあるんだって知るだけでも意味があるんでしょうか。

まあ、エラい専門家の先生方が決めておられることで、素人には計り知れない深謀遠慮があるんでしょう。あ、これは文句じゃありません、嫌味です、はい。嫌味はたまにはいいかと。もの言えば唇寒い老人の秋です。

〔たぐちとしき:ローレンス・ブロックのマット・スカダー・シリーズ、バーニイ・ローデンバー・シリーズを手がける。趣味は競馬と麻雀〕

白石朗

新聞の紹介で興味を引かれたアマゾンプライムビデオ・オリジナル作品『眠りの地』The Burial(2023)。オープニングをちょろっと見たら、たちまちこの実話ベースのドラマに引きこまれて夜更かししてしまいました。

物語の軸は、南部で中小葬儀社を営むオキーフ(トミー・リー・ジョーンズ)が辣腕弁護士(ジェイミー・フォックス)と力をあわせ、資金力と奸計にものをいわせて葬儀社を買収――というか食い物に――しようとする利益第一主義の大葬儀企業に法廷で一世一代の戦いを挑む……と、まあ、「ダビデとゴリアテ」バラエティのプロットも人物造型も法廷での弁論合戦も、アメリカのリーガルサスペンスでさんざん見てきたものと同工異曲ですが、なに、法廷小説界の水戸黄門として名高いペリー・メイスン・シリーズだって大半は同工異曲なのにどれもそこそこ面白い。類型になるのは魅力があるからで、それは本作でも味わえます。もうひとつ、この映画『眠りの地』はアメリカの人種差別問題とその歴史がストーリーに深くかかわって物語に陰影と奥行きを与えています。題名の『眠りの地』The Burialがそういった意味だったとは。

〔しらいしろう:老眼翻訳者。最近の訳書はスティーヴン・キング『異能機関』。同じくキングが凄腕暗殺者の最後の仕事をテーマにした超異色作 Billy Summersは邦訳刊行待機中。ツイッターアカウントは @R_SRIS〕

東野さやか

先日まで読んでいたジョセフ・ノックスの『トゥルー・クライム・ストーリー』(池田真紀子訳/新潮文庫)がまさにそれで、なにしろ七百ページ近くもあるし、重さも四百グラムを超えています(タニタのキッチンスケールではかりました)。小指と薬指のあいだに本の背の下部が食いこんで痛いのに、それを忘れさせてくれるほどおもしろく、のめりこむようにして読みました。関係者の証言から事件の真相が浮かびあがってくる話……と思いきや、そこはジョセフ・ノックスですねえ。ノンフィクションの形を取りながらも、執筆者までもが信頼できない語り手になっていて、読んだ人同士で語り合いたくなること請け合いです。

〔ひがしのさやか:最新訳書はブレンダン・スロウカム『バイオリン狂騒曲』(集英社文庫)。その他、クレイヴン『キュレーターの殺人』、チャイルズ『ハイビスカス・ティーと幽霊屋敷』など。ツイッターアカウント@andrea2121〕

加賀山卓朗

去る週末には『処刑台広場の女』を取り上げてくださった名古屋読書会へ。久々の旅行でとても充実した時間をすごしました。個人的には、死んだはずのあの人がじつは生きていてシリーズ終盤でラスボスとして出てくるのではというコメントに笑った。あと、私が「捕らぬ狸の皮算用」と訳していたところで、イギリスに狸はいませんとのご指摘(痛)。でも、めげずに今度はどこかで「カエルのほっかむり、トンボのはちまき」とかやろうかな。カエルもトンボもイギリスにいますか……。

〔かがやまたくろう:ジョン・ル・カレ、デニス・ルヘイン、ロバート・B・パーカー、ディケンズなどを翻訳〕

上條ひろみ

〔かみじょうひろみ:英米文学翻訳者。おもな訳書はジョアン・フルークの〈お菓子探偵ハンナ〉シリーズ、ジュリア・バックレイ『そのお鍋、押収します』、カレン・マキナニー『ママ、探偵はじめます』、エリー・グリフィス『見知らぬ人』など。最新訳書はフルーク『ココナッツ・レイヤーケーキはまどろむ』〕

武藤陽生

10/24に文藝春秋より訳書『ガラム・マサラ!』が発売されました。インド出身のラーフル・ライナという若手作家のデビュー作です。

主人公はインドの不正受験コンサルタント(仕事は替え玉受験です…)で、期せずして全国共通試験トップの成績を取ってしまったことから、貧乏生活を脱します。と、そこまではよかったのですが、さらに予想外の出来事から自身が誘拐されるハメになり…あとは誘拐に次ぐ誘拐! 気持ちよいほど誘拐が連鎖していきます。

インドをバックパック旅行した身として、細かな描写に「インドって確かにこんな感じ!」と懐かしく思い出しながら訳しました。

〔むとうようせい:エイドリアン・マッキンティの刑事ショーン・ダフィ・シリーズを手がける。出版、ゲーム翻訳者。最近また格闘ゲームを遊んでいます。ストリートファイター5のランクは上位1%(2%からさらに上達しました。まあ、大したことないんですが……)で、最も格ゲーがうまい翻訳者を自負しております〕

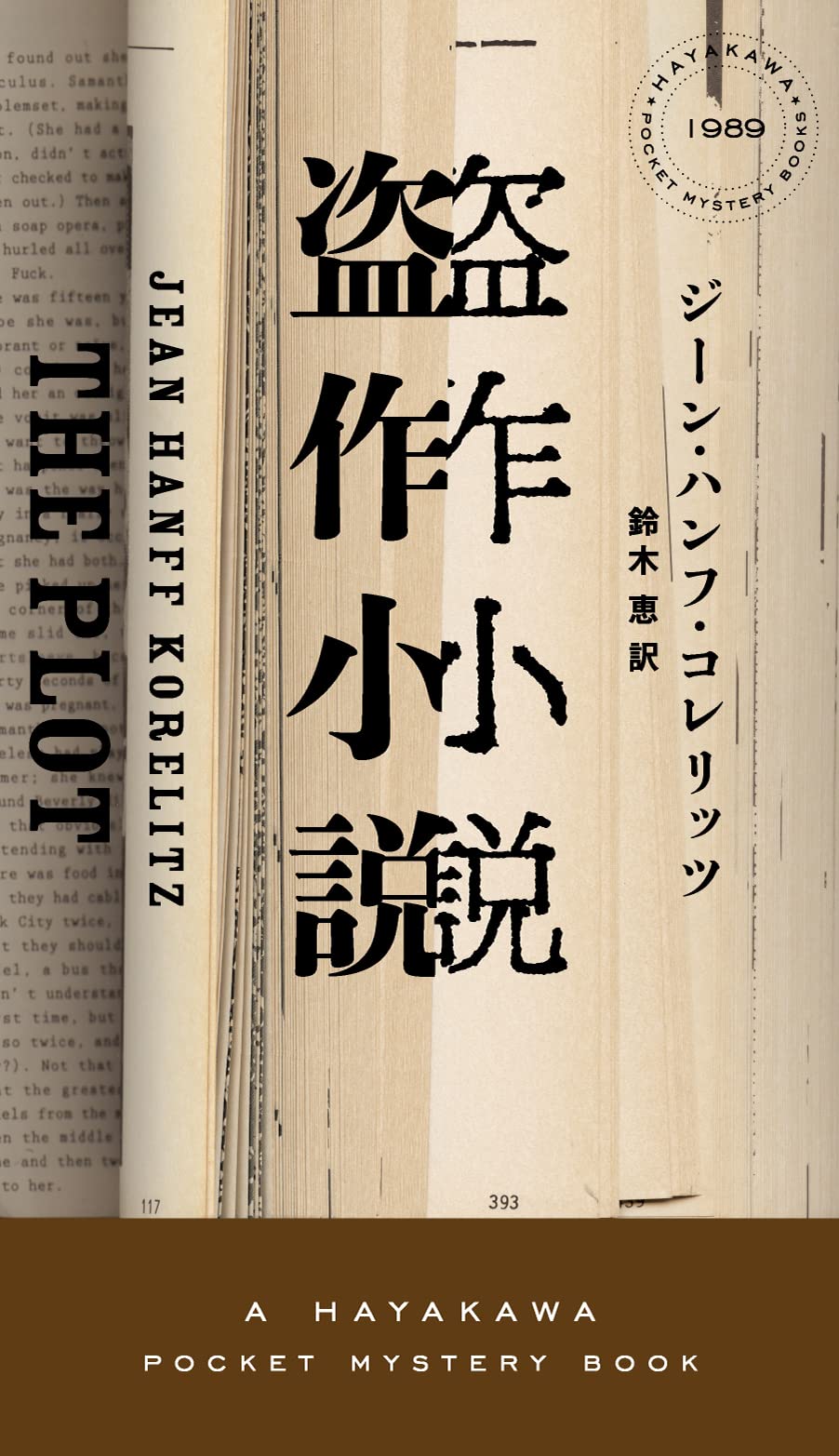

鈴木 恵

誰もが不慮の事故と判断した水死事故が、実は殺人だったというお話で、溺死した女性の妹が情況に不審をいだき、探偵を雇って真相を探るのである。けれどもこの作品、本筋と関係のないところにやたらとページが割かれていたりして、どうもまとまりがない。それに視点人物が無造作に切り替わるので、探偵役の視点に集注して読むことができない。いやな予感を覚えつつ読んでいると、案の定、作品の半分あたりでさっさと犯人視点に切り替わってネタを割ってしまうので、フーダニットとして読むと興醒め。むしろ犯罪小説として、犯人の特異なキャラや心理を味わうべき作品なのかもしれない。

そんなわけで、スワンソンさんも作中で書いているとおり、「小説自体はマクドナルドの作品の上位に入るものではない」といえる。だからまあ、『8つの〜』の冒頭の警告を見て躊躇している人がいたら、この作品に関しては気にしなくていいのではないかと思うけど、そんな人はいないか。

ちなみにジョン・D・マクドナルドの犯罪小説では、『夜の終り』★★★★☆、『ケープ・フィアー』★★★☆、『The Drowner』★★★☆というのがわたしの評価。いまのところこの3作しか読んだことがないけど、『夜の終り』は傑作だと思う。