みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

精力的にギリシャ内外のミステリ小説の情報を発信しているウェブサイトに《Caso Pensato》というのがあります。例えば2021年出版のギリシャ・ミステリの書影がずらりと並べてあって、なかなか壮観です(あれもこれも読みたいけど……)。

|

その中のページで「五大ノンフィクション・クライム小説、マスト!」という記事を見つけました。トルーマン・カポーティ『冷血』を筆頭に、ジェイムズ・エルロイ『わが母なる暗黒』、エリック・ラーソン『悪魔と博覧会』、デイヴィッド・グラン 『花殺し月の殺人』といった大作が並びますが、五番目にギリシャ人作家の作品が挙げられています。

|

今回ご紹介するのはその五番目の作品。ギリシャ・ミステリではまだまだ未開拓のノンフィクション・ミステリの傑作です。

◆《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》第三代会長ヤニス・ランゴス『血が匂う』

2010年に《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》が創設され十年を越えましたが、その間に六人の会長が誕生しました。

|

初代 《リアリズムの極北》アンドレアス・アポストリディス【エッセイ第4回】 第二代《心理の検死解剖》ティティナ・ダネリ【エッセイ第4回】 第三代《実録派》ヤニス・ランゴス 第四代《文学派》セルギオス・ガカス 第五代《随一のトリック派》ネオクリス・ガラノプロス【エッセイ第7回】 第六代《藪の中のノワール》ヴァシリス・ダネリス【エッセイ第9回】 |

最後のダネリス氏は1982年生まれの若手ですが、新会長として2021年~2023年を担当します。氏の好きなことばに「外向きの(

【《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》( |

さて、上の六人の中にはまだご紹介していない大物が二人いるのですが、今回は第三代のヤニス・ランゴスを取りあげたいと思います。

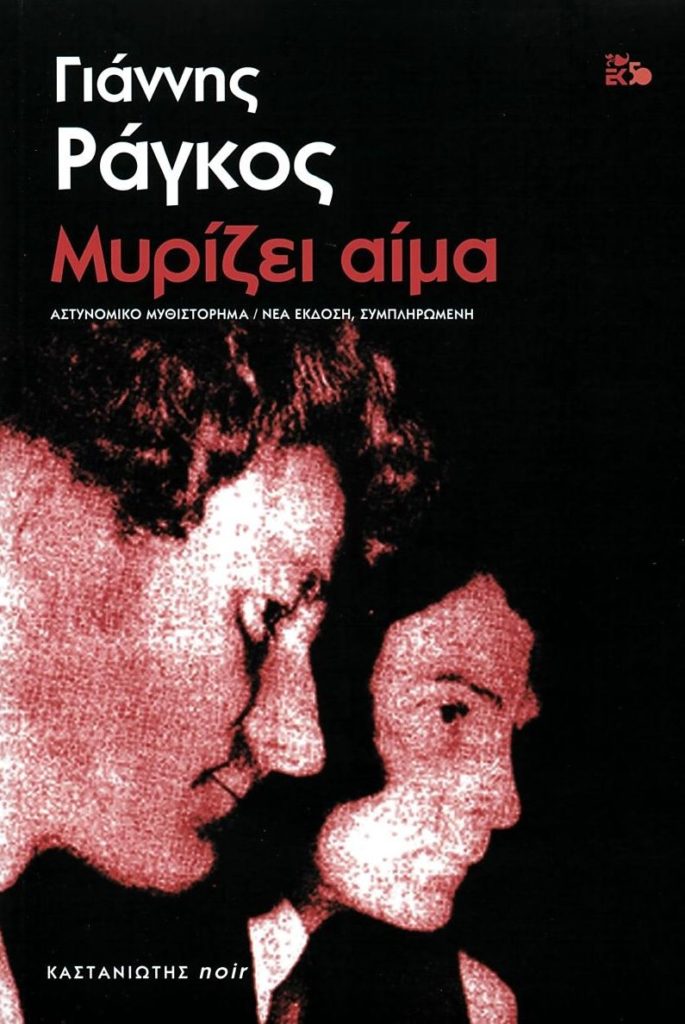

この人こそ、上の《Caso Pensato》で五番目に挙げられた傑作ノンフィクション・ミステリ『血が匂う』の著者です。2008年に発表され、2019年にはカスタニオティス社から改訂新版が出ています。

上はヤニス・ランゴス『血が匂う』改訂新版、カスタニオティス社、2019。カバー写真は事件の犯人二人組。下はインディクトス社の2008年初版。 |

本書で描かれるのは、実際に1960年代終わりにギリシャ中を震撼させた連続殺人事件です。ドイツ人青年二人組による犯行でした(カバー写真の二人)。

無軌道な金髪ヘルマンと黒髪ハンスはメルセデスを飛ばしてギリシャまでやって来ると、春雨の降り注ぐシーヴァ(古代のテーバイ)のガソリンスタンドで二人の人間を射殺、一人に重傷を負わせ、現金を奪って逃げ去ります。

最初の殺しでした。

その後わずか四十日間でまったく面識もないギリシャ人六人を殺害するという身も凍る事件を引き起こします。

この事件はギリシャ犯罪史の中で特異なケースとされています。当時のギリシャでありがちな殺人事件とは、一家の主が家族の名を汚さないように行う《名誉の殺人》か、個人的な愛憎や諍いによる、ある意味わかりやすい犯罪でした。ところが、この二人はそういう伝統的な動機ではなく、かと言って、現代ミステリによく登場するサイコパスとか快楽殺人とかでもなく、ただ金銭目当てに、観光地とかガソリンスタンドへ行けば金があるという短絡的な発想で行動しては、安易に人殺しを続けます。

もちろんヘルマン&ハンスがギリシャ最初のシリアルキラーではありません。第二次大戦後に限っても、テサロニキの《セイヒ・スーの竜》とか《アテネの切り裂き魔》とか、連続猟奇犯罪はいろいろ起きています。しかし《血が匂う》事件が特異なのは、なんといっても、わざわざギリシャまでやって来た外国人による凶悪犯罪だったことでしょう。

二人は逮捕され、1969年に銃殺刑に処されることになります(ギリシャで最後の死刑が執行されたのは1972年。その後1994年に死刑は法的に廃止されました)。

作家ランゴスは四十年ほど前の事件の捜査報告や裁判記録を調査し、現場にも足を運んで、二人の生い立ちから、犯行、逮捕、裁判、処刑までをスピーディーかつドライに描きます。

内容は重く陰惨ですが、淡々と事実を語る 短い章が次々に流れて、疾走感を生み出しています。テンポよく編集された映画のシークエンスのようです。

他方で、作家自身が意見を述べたり、客観的な心理分析に深入りするのは極力抑えられています。(自身の「あとがき」によると、カポーティ『冷血』のアプローチから影響を受けているそうです。)

だからと言って、事実の羅列のような無味乾燥のレポートではなく、小説です(もちろん)。書き手が前面に出てきて滔々と意見を開陳する代わりに、何を叙述するかという内容の取捨選択そのものが物言わぬ抗議のように響いてきます。

犯人二人の背景はもちろんですが、被害者の家庭環境にも相当に筆が割かれます。一歳に満たない子供と愛妻の待っている幸せな家庭の新兵とか、ミュンヘンで妻と洋品店を営みながらも、南風が吹くと窓を開け故国を偲ぶギリシャ人移民。あるいはスケープゴートとして逮捕され、拷問ばりのひどい尋問を受ける容疑者もいます。この人物は第二次大戦占領期にはサルタドーリ隊(ドイツ軍の倉庫やトラックから強奪、闇市で売却)として活動したものの、戦後は犯罪者集団に入り、以前から警察に目をつけられていた男でした。また、ハンスのドイツ人妻は夫とのすれ違い生活が続いたうえに怪しい行状への不審感が限界に達し、子供を引き取って別れます。事件後ギリシャの拘置所へ面会にやって来る彼女の姿は切なすぎます。さらには、目撃証人の一人は建築労働者でしたが、転落事故の後クマ使いの大道芸人となり、その後トラック運転手の職を見つけ日々の生計を立てている、といったことまでが丁寧に描かれます。

本格派パズラーなら、読み終わった後、こいつ何しに出てきたんだろうと思われるチョイ役か、ただ目くらましのためだけの容疑者に終わるかもしれませんが、こちらは何といってもドキュメンタリー小説です。登場してくる人物たちはみな現実の人間として実際に人生を送っています。事件に巻き込まれたせいで人生を狂わされたことに思いを致さざるを得ません。本物の強みです。

それ以上に恐ろしいと感じさせるのは、やはり二人の犯人、特にその主従関係です。

金髪ヘルマンはドイツ時代から様々な犯罪に手を染めており、外人部隊として駐屯していたモロッコで殺人を犯し逃亡しています。黒髪ハンスのほうは上流階級というわけではありませんが、将来父親の修理工場を継ぐことになっており、結婚して三人の子供がいるささやかな家庭です。交わることがなさそうな二人ですが、たまたま同じ学校の卒業生で、まったく偶然に再会したことからすべてがおかしな方向へと動き出します。ハンスはずるずると引きずられて犯罪に手を染めていき、三件目の殺人で自ら手を下して以降はどんどん残忍さを見せていきます。悪魔のようなヘルマンはハンスの転落を見ながらほくそ笑んでいます。

タクシー運転手の殺害後ハンスが赤い線を越え、自分の側に近づいてくるのが見えた。あちら側の他人すべてに対して、アテネの地下一階の部屋にこもる自分たち二人。恋愛行為ではなく、相互依存と仲間意識によって毎日を満たしていた。そんな意識を生み出しているのは赤く染まった人に言えぬ行為――殺人だった。

「恋愛行為」というのはヘルマンに同性愛の傾向があったためなのですが、実際二人はそういう関係には進まず、ということは、ただただ強盗殺人を通じて共存する意味を見出していたことになります。こんな風に二人の心情が綴られる場合(限られてはいますが)はゾッとさせられます。

書名の「血が匂う」なることばは作品中に二度現れます。ひとつは最終シーン、エギナ島でのハンス処刑後に立ち合いの検事が「ここは血の匂いがする。早く離れよう」と嫌悪感を露わにします。もうひとつは実に意外なシーンに出てきます。ケルキラ島の監獄に収監されたヘルマンが、こともあろうに欧州人権委員会に監獄の劣悪な環境(左派活動家に対し拷問が行われている)を訴える手紙の中でこのことばを使うのです。手紙は検閲官により没収されますが、冷血な連続殺人犯がこのことばを書く違和感は相当なもの。やはり倫理面で何かが欠落しているように感じます。

作家は事件が起きた当時の社会的雰囲気をも伝えようと努めています。 1968年といえば、軍事政権が成立して一年目でした。

ヘルマンたちには理解できませんでしたが、道端に翻る旗に描かれた《不死鳥》はこの政権のシンボルマークです。独裁者パパドプロス大佐たちは4月21日のクーデターの日を仰々しく「革命記念日」に制定し、自らの体制の歴史的正当性を誇示しようと、スタジアムで派手な記念式典を開きます。

他方で、国際赤十字社は政治犯として拘束された者がギリシャで千九百人に達すると発表。頻発する警察の拷問に対し、1969年に国際人権委員会は抗議をしますが、ギリシャ政府は欧州評議会を脱退し国際的孤立を深めます(この時期警官となったマルカリスの主人公ハリトス警部は上司から拷問尋問を叩き込まれ、今もトラウマあり)。

最終章には、二人の処刑を巡り死刑制度についての《シュピーゲル》誌の論説が引用されています。ドイツはすでに死刑を廃止していましたが、国民の間には是々非々があるようです。作家は積極的に意見は表明していませんが、引用という形を使ってこの根深い問題を提起しようとしています。

ランゴスがデビューしたのは2005年の長編『胎児の姿勢』です。

ヤニス・ランゴス『胎児の姿勢』 インディクトス社、2005。 |

テサロニキの巨大建築プロジェクト(太陽・風力エネルギー利用する三千戸の労働者用アパート)を受注して莫大な利益を上げた建設会社経営者が豪邸で殺されます。キクラデス諸島出土の《笛吹く人》像のコピーで撲殺されていました。重犯罪追及課のスタイコス警部が担当します。ヘビースモーカーで日に38本も吸い、小市民階級の出身で新興富裕層には不信感を持っているという点でヤニス・マリスの描くベカス警部の血筋を引いています。ミステリ好きでもあり、お気に入りはジャン=パトリック・マンシェットとジェローム・チャーリン(作者の好みでしょう)。

『血が匂う』と違ってフィクションですが、賄賂工作、企業の対立抗争と陰湿な罠の仕掛け合い、金で動く私立探偵など社会の後暗い面が暴かれていきます。またストーリーの合間には、エルサレムでの自爆テロとか、さまざまな外国人(パキスタン人、インド人、ロシア人、ポーランド人、アルバニア人など)の集まる街の広場の様子など国際情勢・社会状況が挿入され、デビュー作からして社会派の片鱗を見せています。

題名はちょっと嫌な予感がしたのですが――陰湿な幼児売買犯罪はフィリプ『さらば、テサロニキ』(エッセイ第4回)などで描かれているので――、しかしそういうことではなく、秘密を抱えた登場人物の一人が、ある場面で幼児の体勢を取って眠りに落ちる様を指しています。

短編では2011年に「黒い肉」と「エントロピー」の二作を発表しています。

「黒い肉」はレバノン出身の若き女性警官が主役という珍しい設定。ただし、反移民の人種差別主義者による、語るのも嫌な陰湿犯罪を扱っており、主役のアウトサイダー的ポジションは新奇さだけを狙ったものではありません。残念ながらこのキャラをふたたび使うことはないようですが。

ペトロス・マルティニディス他『ギリシャの犯罪4』 カスタニオティス社、2011。 【「黒い肉」所収。ギリシャ人と再婚したレバノン人の母親に連れられアテネにやって来た娘アザは警官になります。再登場させてほしい。】 |

「エントロピー(秩序崩壊)」はエッセイ第5回で取り上げた《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》の第一アンソロジー『危険への扉』に収録されたもの。この本は編者が登場人物やストーリーの一部を設定し、残りは作家たちが自由に書くという趣向なので、各作家の特質が浮き彫りになります。ランゴスの作品は後ろ暗い大企業グループが誘拐を機に崩壊していく様子を、テロ組織やジャーナリストの復讐を交えてテンポよく語ります。疾走感はこの作家の持ち味の一つでしょう。

アンドニス・ゴルツォス他『危険への扉』 メテフミオ社、2011。 【ギリシャ・ミステリ作家クラブのアンソロジー第一段。「エントロピー」所収。いきなり誘拐事件で始まりテンポよく進みます。】 |

2014年の短編「アナプリの犯罪」はギリシャでは珍しい歴史ミステリ。近代ギリシャ王国最初の首都となったペロポネソス半島の古都アナプリ(ナフプリオ)で、1831年に初代ギリシャ大統領カポディストリアスが敵対勢力に暗殺されました。この現実の事件の影で起きたもう一つの殺人事件を、独立革命の戦士であるスタイコス警部(『胎児の姿勢』主役の祖先でしょうね)が追います。

ミミ・フィリピディ他『場所が犯人を暴く』 トポス社、2014。 【ギリシャ・ミステリ作家クラブの短編アンソロジー第三段。アテネ以外の町が舞台の10篇所収。ランゴスの「アナプリの犯罪」は19世紀前半ペロポネソスの古都ナフプリオでの殺人事件。民族衣装フスタネラ(男性用スカート)をまとったスタイコス警部はまさにギリシャ版半七です。一作だけとはもったいない。】 |

『血が匂う』もそうですが、ランゴスはノンフィクションへの関心が強いようで、脚本を担当するTVシリーズ「赤い輪」も実際の事件に基づいたドラマです。エッセイ第14回で触れた「訪問者」はシリーズ第一話(2000年)。

そのほかにも多彩な活躍をしており、『エロトクリトス』(17世紀ヴェネツィア支配下のクレタで書かれた恋愛騎士ロマンス)、『沼の秘密』(20世紀初頭のマケドニア紛争を描くピネロピ・デルタの小説(1937年))といった名作文学を下敷きにしたコミック小説のシナリオも執筆しています(Polaris社からそれぞれ2016年、2018年刊)。

ヴィンツェンゾス・コルナロス作、ヤニス・ランゴス文、ヨルゴス・グーシス絵『エロトクリトス』Polaris社、2016。 【カバー絵は主役エロトクリトスとお相手のアレトゥーサ。出版社のHPで綺麗な見本が見られます。英語版もあり。】  |

エッセイ第7回でご紹介した『バルカン・ノワール』をヴァシリス・ダネリスと共同編集したのもこの人です。

ヴァシリス・ダネリス&ヤニス・ランゴス編『バルカン・ノワール』 カスタニオティス社、2018。 【バルカン7か国からの短編ミステリ計21篇のギリシャ語訳を所収。各国ミステリの略史つき。】 |

1927年発表のギリシャ・ミステリの嚆矢であるパヴロス・ニルヴァナス『プシヒコの犯罪』新版(2006年)の監修もやっています(これもエッセイ第7回で)。

ヤニス・ランゴス監修、パヴロス・ニルヴァナス『プシヒコの犯罪』 インディクトス社、2006。 |

『血が匂う』は著作権代理イリス社のカテリナ・フラングさん(κα Κατερίνα Φράγκου, Πρακτορείο Πνευματικών δικαιωμάτων Ιρις)のご厚意でゲラ版を読ませていただきました。心より感謝いたします。

◆事件捜査特番から――アンゲリキ・ニコルリ『あなたの殺害者を夢に見た』

ノンフィクション・ミステリ小説つながりで、もう一人異色の作家をご紹介しておきます。

アンゲリキ・ニコルリ(1958-)はペロポネソスのピルゴス市生まれのジャーナリストで、多くのテレビ番組や新聞雑誌で活躍する、ギリシャ初の女性の警察事件記者だそうです。1980年初頭のシリアルキラー《ドラマ(北部マケドニア地方の町)の竜》事件を追跡して、逮捕後犯人のインタビュー記事を取ったり、同じ時期南部アッティカ地方の《浜辺の竜》逮捕に貢献しています。

とくに有名なのは、1995年から始まった《トンネルの光》という高視聴率番組での司会役です。失踪者の情報を視聴者に呼びかける(「緊急!公開大捜索SP」みたいな)内容ですが、スタッフたちを指揮して独自に捜査することで、警察が匙を投げた事件に様々な光を投げかけています。これまで二十件を超える殺人事件の手がかりを提供し、1700人の失踪者を見つけ出してきたといいます。

「トンネルの光」。司会の女性が作者アンゲリキ・ニコルリ。 |

ニコルリ女史はこの番組での経験を小説に仕立て、自ら語り手《私》となって登場、自身と番組スタッフたちが事件を追って全国を飛び回る姿を描いています。その第一作目が本書『あなたの殺害者を夢に見た』(2012年)。「ストーリーは現実のものであり、固有名詞だけを差し替えた」と明記されています。それ以降も『赤い唇の死』(2013年)、『恋は殺人者』(2016年)、『あなたの影になろう』(2020年)と三作発表しています。

アンゲリキ・ニコルリ『あなたの殺害者を夢に見た』 カスタニオティス社、2012。 |

テサロニキ近郊の小さな町で若い女性が失踪します。恋人の部屋で過ごした後、深夜ひとりで実家に帰っていったというのですが、途中の足取りがつかめず、数日経っても姿を現しません。地元警察に頼っても、まあ若いカップルの喧嘩は絶えないからね、そのうち帰って来るでしょ、などとらちが明かず、思い余った両親はアテネの番組《トンネルの光》に相談します。こうしてニコルリとスタッフの出番となります。

《私》(ニコルリ本人)たちは番組での呼びかけの準備のため、失踪したピギーの家族を訪ねます。近隣で聞きこみますが、巻き込まれるのを恐れてか住民は口が重い。向かいに住むアル中の男は何か知っているようですが、妻ににらまれて口を閉ざします。 恫喝で調査を止めさせようとする親族まで現れます。

一方ピギーの恋人アリス青年は心配するどころか、敏腕弁護士に依頼してピギーに責任があるかのような噂を立てさせ、自己保身に走っているようです。

しかし、ニコルリ組が粘り強く目撃者を探しピギーの交遊関係を洗ううちに、犯罪の可能性が濃厚となります。アリスは別れ話を持ち出されていたらしいし、他にもピギーに思いを寄せていた怪しい人物たちが複数浮かび上がってきます。

最終的には真犯人が逮捕され、《私》は最後まで裁判につき合うことになります。犯人の名が明かされて終わりではありません。警察の取り調べ、自白、裁判の駆け引き、被害者家族の心情、犯人の心境の変化(《私》は何度も獄中インタビューして真実を引き出そうとします)、終局までが、ノンフィクション小説の責任であるかのように丁寧に描かれます。

『あなたの殺害者を夢に見た』というのは直訳でちょっと分かりにくい題名ですが、冒頭で《私》が、小川の流れる森に埋められた女性の死体とその殺害者を夢に見ます。その後も調査しながら、同じような悪夢や不思議な予感を感じ、亡き被害者《あなた》から解決への願いが送られているのだと感じるようになります。あくまで実犯罪を地道に調査していくドキュメンタリー風の小説であって、夢で事件を解決するオカルト探偵(S・ローマーのモリス・クロウね)ではないのですが、霊的なものを明確に否定するわけではなく、あいまいな幻想味を湛えた作品になっています。

もちろん小説なので他にも脚色がほどこされています。無能な警察署長(さすがに固有名は挙げられていません)とその部下が、首都から敏腕な追跡番組のスタッフが乗り込んでくるのを知って戦々恐々と対抗策を練るところなど、

ニコルリ組の調査の矛先は鋭く容赦がないのですが(相手は本物の殺人犯)、作者の少しとぼけた筆が作品になかなかのユーモア味を醸し出しています。

一人の容疑者を追ってこの地へ来たのに、今や怪しいのが四人。みんな私のまわりに座り、飲み物を手にこっちを皮肉気に見返している。「バートラム・ホテルにて」のミス・マープルのフィナーレみたいだ。まず罠を仕込まなくては……

といっても、アガサのヒロインはただただ犯人の追跡に没頭できるけど、私ときたら後で仕事に戻り、金曜日の番組の準備をしなくちゃいけない。

ここでミス・マープルはいいとして、なぜあえてこの作品が言及されたのかちょっと分かりません。マープルものなら『予告殺人』や『鏡は横にひび割れて』とかあるでしょうに。『バートラム・ホテルにて』ではマープルはむしろ事件の証人で(というかロンドンで名所めぐりとショッピングを楽しんでる)、最終章で犯人と対決するのは切れ者デイビー主任警部です。話は陰惨な殺人ではなく、ある粗忽者の牧師の失踪で始まりますが、そのあたりのつながりでしょうか?

アガサ・クリスティー『バートラム・ホテルにて』ギリシャ語訳二種。黄色が目印の旧訳(リフナリ社)とシャレたカバーデザインの新訳(プシホヨス社、2021)。 【米ハードボイルドや仏ノワール(最近は北欧ミステリ)が好きなギリシャのミステリファンにとっても、クリスティーは別格。】 |

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(16)――ギャビン・ライアルのギリシャ人――

この作家との出会いもちょっと不思議でした。バスを待つひとときを利用してたまたま入った古本屋で、たまたま目にとまったハヤカワ・ミステリ文庫の一冊。名前しか知らない作家でしたが、紹介文に「エーゲ海に浮かぶ島々が舞台の大冒険ミステリ」とあります。かくしてこれは読まなければと決心。ギャビン・ライアルのデビュー作『ちがった空』(1961年)でした。

主人公の《おれ》ジャック・クレイはかつて英国空軍の戦闘機パイロットでしたが、現在は雇われて《ダコタ》機で物資を空輸しています。トルコからベルンへ飛行中のこと、機体の不具合でアテネのエリニコン空港に緊急着陸(今のヴェニゼロス国際空港ではなく、もっと西の海岸部にあった旧空港。2001年まで使われていました)。その夜はオモニア広場周辺の安ホテルに宿泊し、ホテル《キング・ジョージ》(例の最高級ホテル《グランド・ブルターニュ》の隣)に繰り出しバーで飲んでいると、旧友のパイロット、キトソンと再会します。戦後ともにインド・パキスタン間の難民輸送を担当していた仲でした。

現在キトソンはドゥンガバドラ(インド付近の小さな回教国)の主ナワーブ殿下のお抱えパイロットになっています。ただ操縦するだけではなく、十年前に殿下の宝石を強奪して逃亡した某パイロットの後を追うべし、という特命を受けているようです。

翌日なぜかこのキトソンが飛び立ったまま姿を消し、代わって《おれ》が殿下に雇われて旧友を捜索することになります。

エーゲ海の島は砂浜が少なく、岩だらけで着陸できそうない。ならば南のクレタ島方面へ向かったのでは? そう睨んだ《おれ》はクレタ方面に向かって、ケア、キスノス、セリフォス、シフノス、ミロス(ミロのヴィーナスの出土で知られる)と島々に沿って南下します。列島の最後はサクソス島。いくぶん平らで、低い山の上まで粗末な生垣で区切られた小さな畑が続くのが見えます。この辺、いかにも飛行機から見下ろした俯瞰映像がリアルです。ライアル自身、第二次大戦中空軍パイロットでした。

サクソスは架空の島です(地図を見てもミロス島の先はクレタまで島がありません)が、《おれ》がガイドブックをひも解くところでは、人口約千五百で製陶業が生業。その昔、ユリシーズ(オデュッセウス)が九日九夜海の嵐にもまれたすえに漂着、《

ホメロス『オデュッセイア』第9巻に出てくるエピソードです。甘美なハスの実を食べたため帰郷する覇気が失せてしまった部下たちを、オデュッセウスは無理やり引っ張って船に乗せ、次の冒険(ひとつ目巨人キュクロプスたちの待ち受ける島)へ向かうのです。

輝くように白くて歯ごたえのある「ハスの実(蓮子)」は、台湾でも料理やスイーツに使われる人気の食材です。

白い「ハスの実」の入ったスイーツ「 |

よっしゃ撮れた!と喜んでいたのですが、調べてみると『オデュッセイア』の《

サクソス島の場合は、あくまでホメロスの伝説の島をフィクションの中に再登場させたということです。島に隠遁してしまった住民というわけでもなく、「ユリシーズ? どの会社のパイロットだ?」と《おれ》の無知で笑わせるネタにとどまってます。

島の沖合で《おれ》はさる機体の残骸を発見します。これに違いないと合点して島に着陸し、子供たちや英語のできる小学校教師、島の牧歌生活が気に入り住み着いてしまったドイツ人などと交流しながら情報を集めていきます。

サクソス島にはこれとは別に十年前から残る飛行機の残骸があり、パイロットは何かをアテネへ運び去ったという噂があります。このへん筋が錯綜というか、飛行機が二機出てくるし、《おれ》の目的が失踪した旧友捜索から、殿下の宝石強盗の話になって来て、ちょっと混乱してしまいますが、最後にはちゃんとつなぎ合わせてくれます。

いかにもデビュー作らしく、サービス要素が惜しげもなく

お約束のように出てくる元ナチス用心棒との戦い(悪役はあくまで黒く、しかしおマヌケ。60年代の作品にもかかわらず、敵は共産圏ではなく元枢軸国)やアテネでの殺人事件、リビア砂漠のオアシスで隊商たちとの危険な取引などなど、謎と冒険が次々と登場しワクワクさせてくれます。もちろんさる人物の意外な正体や裏切りといったミステリ趣向もあります。

読みどころのひとつは《おれ》が語る戦後の退役パイロットたちのサバイバル物語でしょう。主役は無口じゃないけど、そう《へらず口》もたたかず、イライラさせられません。それと終盤荒れる悪天気の中を軽飛行機で島に向かう飛行場面も、ハラハラもので読ませます(これこそ作者の経歴の強み)。

ギリシャの風物もけっこう描かれてて、やっぱり飲んでるウーゾ酒(おれ「アニス入りの酒はさして好きじゃないが、量が少ないし、水でうんと割ってある」)と、やっぱり出てくる「

かかわりあうギリシャ人たちにも、なかなか有能で情報通のアナルコス警部、損な役回りの運輸会社社員ミクロス、島でたった一人の観光委員会のマリノスなど、楽しいわき役が揃っています。

今はくすぶっていますが、元英国空軍エースパイロットの《おれたち》が「飛ぶべき空はここじゃなかった」が題名の意味です。

その後、傑作だと評判の『深夜プラス1』(1965年)を読んでみました。『ちがった空』が盛りだくさんな分ゴタゴタしているのに比べ、こちらは実にシンプル。依頼されてある人物を送り届けるというだけの話です(その周りにいろいろ危険が寄り集まってくるわけですが)。名作はやはりこうあるべきです。(ギリシャは出てきません……)

主役二人がいろいろ抱え込んでいるのがいい。語り手の《わたし》ケインは第二次大戦でレジスタンス隊長として活躍しました(空手も使える)が、今はけっこうヨタヨタしていて、戦闘中に腰をかがめたまま走るのもちょいと苦しい。相棒の米人ガンマン、ハーヴィーも凄腕で名が通っているらしいけれど、実はアル中に苦しむ身の上です。この二人がさる実業家とその秘書をリヒテンシュタインまで送り届ける仕事を請け負うのですが、近頃の飛行場は厳重に監視されてるし、腕のいいパイロットはこんな怪しい仕事は請け負ってくれないな、ということで今回は車で行くことに。「トランスポーター」のフランクみたいに車一本で疾駆するわけではなくて、途中で列車を使ったり徒歩でえっちら歩いたりもしてます。フランス国内ですでに謎の一味やらなぜか警察にまで追われることになり、先が思いやられます。もちろん到着時間にもリミットがあります。

ストレートな語りに引き込まれて一気に読んでしまいました。最後の国境要塞突破はなかなか派手だし、二人の《お客さん》にも当然ウラがあります。

ただちょっとだけ不満があって、欧州一、二位という触れ込みの敵ガンマンがさほど強くないこと(真犯人の計算違いとされますが、主役二人のほうが腕が上なのは明らか)と、サスペンスはあるけど(たとえば『ナヴァロンの要塞』のように発見されれば即射殺みたいな)迫りくる恐怖感があまり感じられないことです。昔のレジスタンス仲間にけっこう助けられてるし。

主役二人のシブい男の関係と時限サスペンスの部分がいちばん楽しめました。

27年後ライアルはがらりと作風を変えて(もはやハードボイルド一人称語りは使わず)、二十世紀初め創成期のMI6をテーマとした《誇り》四部作に取りかかります。

その第一作『スパイの誇り』(1993年)が幕を開けるのは1912年秋のテサロニキの町。バルカン戦争の結果ギリシャ北部が四百七十年間のオスマン・トルコ支配を脱し、悲願を達成した瞬間です。同盟国であるはずのブルガリアにほんの数時間先んじた奪還作戦でした。英国人特派員がカフェに坐って町の興奮を伝える記事を書き、「

このあとギリシャ砲兵隊に交じって戦っていた主役ランクリン大佐が登場。戦闘に明け暮れその童顔は疲れ切っていますが、仲間や部下には慕われ、戦争孤児のアレックスがけな気に世話をやいています。しかし、なぜか突然大尉に降格されたランクリンは冒頭わずか6ページでギリシャを去り(そんな……)、謀略渦巻く第一次大戦の冒険に飛び込んでいきます(ここからがメインストーリー)。