みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

今回も歴史に絡んだギリシャ・ミステリのお話です。と言っても、前回のように中世や十九世紀にまで遡るのではなく、二十世紀後半の現代史が舞台の作品をご紹介したいと思います。

◆ギリシャ軍事独裁政権

現代ギリシャ・ミステリの始まりは1950年代。第二次大戦の枢軸国占領と引き続く内戦がようやく終わりを告げ、米国に支援された右派政権の下で都市部が発展していきます。その中でヤニス・マリスやアシナ・カクリのミステリ小説が登場します。

建設業、海運業、観光業などによって経済は上向きになりますが、政治的には安定しません。高圧的な右派政権への不満もあって、60年代半ばからは左派政党や中道派が力を拡大してきます。中道派の《中央同盟》を率いる老練な政治家パパンドレウと若き国王コンスタンディノス二世との対立が激化し、短命内閣が次々に交代します(そのひとりイリアス・ツィリモコス首相(わずか一か月の在職)は《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスの親戚です)。

この不安定な状況を打開するために1967年5月に議会選挙が行われることになり、《中央同盟》の勝利が期待されていたのですが、危機感を持った軍部極右勢力の大佐たちがクーデターを起こし、易々と政権を掌握してしまいます。国王は反撃を試みようとしますが失敗、ローマへ亡命します(以降国王としては二度とギリシャの地を踏むことはありませんでした)。

《六歌仙》No.5のアンドレアス・アポストリディスはデビュー作『負けゲーム』(1995年、エッセイ4回)の冒頭で、クーデター当夜のアテネ中心のソフィア皇妃大通りをこんな風に描いています。

戦車のエンジンがうなりを上げ、鉄の車輪が突然前進を始めた。

司令塔には中尉がひとり、装填した機関銃に横柄な様子で寄りかかりながら、強いサーチライトで照らし出された人気のない通りを睥睨している。

アンドレアス・アポストリディス『負けゲーム』 カスタニオティス社、1995。 |

軍事政権はこれを仰々しくも「1967年4月21日革命」と呼び、左派を始めとする政敵を逮捕拷問追放するだけではなく、反対者からは市民権を剥奪し(抵抗運動に加わった女優メリナ・メルクーリも同様の目に遭っています)、出版や演劇の検閲から若者の長髪やミニスカート禁止といった習慣にまで口を出してきます。やがて、大佐の一人パパドプロスが同志を蹴落としながら、いくつかの大臣を兼任し、独裁者への地歩を固めます。

この時期、マリスのシリーズ探偵ベカス警部はすでに退職し、私立探偵の看板を掲げています。マルカリスの主人公ハリトス警部が警察学校を卒業したのもこの頃で、上司から叩き込まれた拷問尋問法のトラウマから抜け出せずにいます。

ギリシャを代表する詩人ヨルゴス・セフェリスは1963年にノーベル文学賞を受賞していましたが、1969年にラジオで独裁制への抗議声明を発表します。この声明文は現代ギリシャ文学研究者の茂木政敏氏による和訳があり、その時代背景とともに紹介されています。

|

茂木政敏「現代ギリシャ文学ノート(1) ――セフェリスから「七十年代世代」へ(ギリシャ軍政下の詩人たち)――」 http://pubspace-x.net/pubspace/archives/2655 |

70年代に入って市民の抵抗が激しくなり、73年の学生によるアテネ大学法学部占拠、海軍の反乱、戦車突入で多くの死傷者を出したアテネ工科大学占拠などは成功はしませんでしたが、政権を追いつめていきます。

政権側はキプロス問題を武力解決することで劣勢を立て直し、民意を味方につけようと試みますが失敗、逆にトルコ軍のキプロス侵攻を許すことになってしまいます。軍にも見限られた政権は同年7月に崩壊し、王政が廃止されるとともに共和制が復活します。

七年間も続いたこの暗い歴史を現代ミステリが無視するはずがありません。様々な作品がこのテーマを取り入れています。

今回はその中から二つの長編をご紹介しましょう。

読者にとって興味があるのは、五十年前のこの事件に対する作家たちのアプローチです。フーダニットものの背景として使うのか、事件への政治的批判を含むのか。人物の心理分析に進む作家と社会問題を見つめる作家とでは描き方がずいぶんと異なってくるでしょう。

リアルな社会問題に切り込むアポストリディスは『負けゲーム』を、あえてクリスティー風の、限られた容疑者からの犯人捜しにした、と語っています。しかし、最後に薄気味悪い大佐を登場させ、個々の事件をはるかに超えたところに巣食う深い闇を仄めかしています。やはり《リアリズムの究極》を突き詰めようとする作風はデビュー作から顕著です。

今回ご紹介する二人の作家はどうでしょうか?

◆アンドニス・ゴルツォス『献辞』

ゴルツォスはミステリ読書クラブの主催者として既に紹介済みです(エッセイ5回)。

なにしろ読書会で170冊を読み込み(東野圭吾や桐野夏生も含む)、叙述トリックというか、アンチ・ミステリすれすれの短編でデビューしたつわものです。他にも突然一人称の語り手が割り込んできて読者を驚かす「丘のすぐ前の闇」(2011年)やハードボイルド風の会話が小気味よく、切れ味あざやかなベカス警部のパスティーシュ「カフェニオ《フィラスロン》」(2012年)などの短編を書いています。2016年のデビュー長編『献辞』ではどのような方向に進むのか、非常に興味がわきます。

アンドニス・ゴルツォス『献辞』 メテフミオ社、2016。 |

物語は二十五年前のアルキス少年の日記で始まります。誤字だらけで句読点もろくにない、つたない内容ですが、どうやら父親が事故で亡くなり、翌日は葬儀らしい。少年は以前から周囲の様々な死の影に憑かれているようです。

というのも、母親フィリオはアルキスを産んだ直後の1974年にシリアルキラーの犠牲者となっています。フィリオはこの年まで続く軍事政権への抵抗組織を援助していた女傑で、政権側によって密かに始末されたのではという憶測が流れます。しかし逮捕された容疑者は無実を主張し続け、ついには獄中で自殺してしまいます。

それから九年後の1983年、今度はアルキスの父親ピロスが雨のそぼ降る深夜にアテネ市内で不可解な交通事故を起こし亡くなります。ピロスは妻フィリオとは真逆の政治的信条を持ち、軍事政権にうまく取り入って仲介業で稼いでいました。にもかかわわらず、奇妙にも二人は愛し合っていたと言います。不幸にも両親とも亡くしたアルキスは弁護士の叔父に養育され、のちフランス留学に遣られます。

こうして今三十代半ばのミステリ作家となったアルキスが帰国し、不可解な連続殺人と深夜の交通事故という、両親を奪った事件の再調査を始めます。叔父が保管してあった裁判記録や事故調書などの他にも、両親のさまざまな遺品のつまった段ボール箱が十箱以上残されています。両親の死は、公式にはシリアルキラーの三番目の犠牲者、および雨の夜ハンドルを切り損ねての激突死とされていますが、なんといってもミステリ作家、そんなことではもちろん納得しません(読者も)。何日間も部屋にこもって資料を整理するうち、亡き父ピロスの蔵書の一冊(中国詩の翻訳)に書かれた《献辞》が目にとまります。翻訳者ハラリが書いた「ピロスと他のサムライたちへ。その思いに安息あれ」という不可解な一文。雑誌の敏腕女編集長だったハラリは軍事政権を攻撃する記事をたびたび発表しており、政権側に協力していたピロスとは敵対関係のはず。なぜこんな献辞が書かれたのか? こうして書名の《献辞》が過去への重要な手がかりとなって浮かび上がってきます。

ところが当のハラリは軍事政権崩壊後、ジャーナリズムの前線から姿を消してしまいました。アルキスの捜査には彼女の発見が不可欠になってきます。

並行して、シリアルキラーとされ自殺した容疑者の娘アーナがアルキスに接近してきます。テサロニキで弁護士をしているアーナは父の無実を信じ、アルキスに協力したいというのです。

三十年以上前の事件の再調査などとても無理、しかも当時の軍事政権が絡んでいたのならなおさら証拠など残っていないはずと思われましたが、しかし、当時容疑者のアリバイを証言した老人が今になって不可解な事故死、さらにアルキスが何度も襲撃されることで、事件が現在も終わっていないことがじわじわと明らかになってきます。アルキスをずっと尾行してくるヤマハのバイクの正体はいったい何者?

最後には郊外の高級地区キフィシアのさる人物の屋敷で、軍事政権期に端を発し驚くほど長期間続く凄まじい怨念が暴露され、これまた劇的なクライマックスで幕を閉じます。

作者を代弁してでしょうか、作家アルキスはバーでミステリ談義をする中で、「ぼくは何かの圧力の下で人間がどう動くかを描きたいんだ」と言います。軍事政権下で権力にすり寄り、あるいはこれに抵抗した男女の姿を通して、(アポストリディス風の)社会派ミステリを目指すようにも聞こえます。事件を丁寧に辿ることは同時に二十世紀後半のギリシャ社会史をなぞることにもなります。

一方で、有名な「賢い人なら小石をどこに隠す」の引用もあり、母親が巻き込まれた連続殺人の動機をめぐる推理のもつれは本格愛好者をワクワクさせてくれます。真犯人の正体や叔父の弁護士の謎めいた行動の理由も最後まで巧妙に隠されています。

こういった点で、軍事政権というギリシャ史の深い傷を背景にしていますが、古典的フーダニットがベースの作品だと感じました。

ゴルツォスはすでに第二長編『殺人ガイド』(2019)を発表しています。『献辞』に続きミステリ作家アルキスが主人公のようです。歴史背景をたっぷりつめこみつつ、フーダニット味をさらに突き詰めていくのかどうか、また読んでみなくては。

アンドニス・ゴルツォス『殺人ガイド』 メテフミオ社、2019。 |

◆ミミ・フィリピディ『フォキリドゥ通りの犯罪』

もうひとり取り上げたいのはミミ・フィリピディ女史です。ギリシャ北部のドラマ市の生まれで、カリフォルニアに渡って映画・テレビの製作を学び、現在は脚本執筆を手掛けるとともに、膨大な数の映画脚本を翻訳しています。

ちなみに、ドラマ市では1978年以降毎年九月に「国際短編映画祭」が開催されています(二千本を超える応募があるそう)。

|

https://www.dramafilmfestival.gr/ 「ドラマ市国際短編映画祭」HP。 |

以前読んだフィリピディの短編「水の中で死ぬよ」(2014年)ではこの映画祭を舞台に、アクの強い映画人たちの中で起きた惨劇が描かれています。人生半ばを過ぎて昔の純粋な夢を追い始めた芸術家の姿が憐れみを誘います。

ミミ・フィリピディ他『場所が犯人を暴く』 トポス社、2014。 【フィリピディ「水の中で死ぬよ」所収。ギリシャ・ミステリ作家クラブの短編アンソロジー第三弾。ドラマ、コモティニ、カヴァラ、アレオポリなど日本人にはあまりなじみがない地方を舞台とする短編10作を収録しています】 |

フィリピディはギリシャとブルガリアの国境地帯で見つかった死体とその戦前の秘密に迫る『グラニティス村に埋められて』(2006年)でデビューしました。その後、長編二作を発表した後に書かれたのが今回ご紹介する最新作『フォキリドゥ通りの犯罪』(2019年)です。

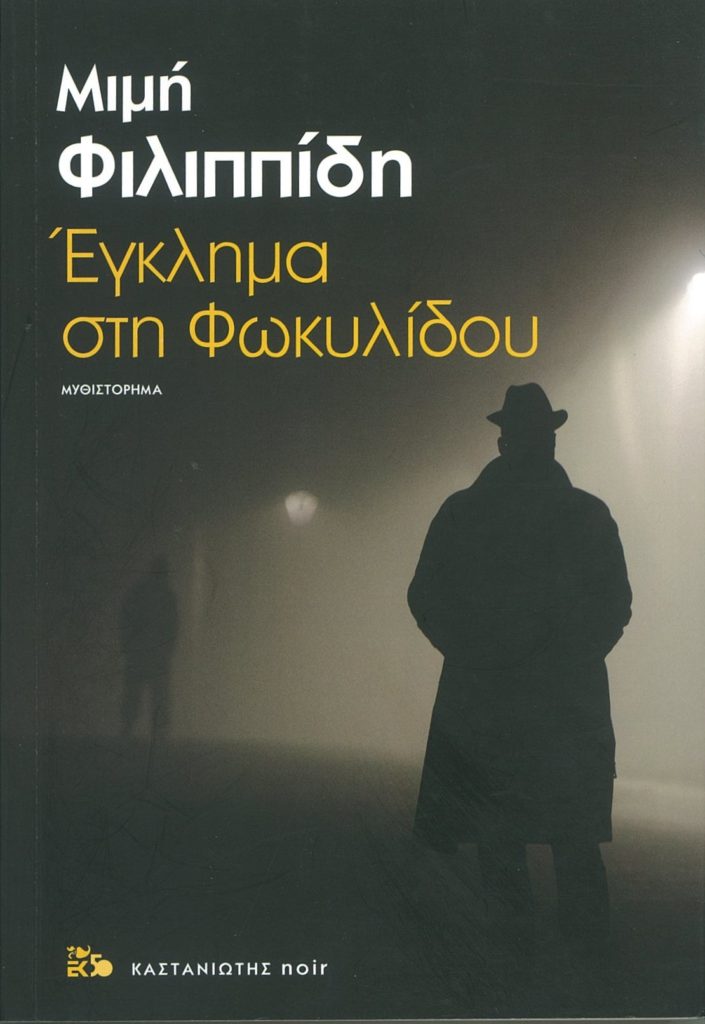

ミミ・フィリピディ『フォキリドゥ通りの犯罪』 カスタニオティス社、2019。 |

物語は、相次ぐ短命政権でギリシャ政界が安定せず、半年後には軍事クーデターが起こる1966年の大晦日に幕を開けます。アテネの中心フォキリドゥ通りにそびえるステファノス邸の前にパトカーが止まり、高校生フリーダが不安に駆られて窓から覗いています。近頃市内を騒がせている不良集団テディーボーイズがまたも悶着を起こしたとの通報があったのですが、どうも警官が番地を間違えたようです。

続いてステファノス家の暮らしぶりが描かれます。元大臣にして国立銀行総裁、しかも時期が時期だけに父ステファノスは多忙を極めています。母イズミニは父が舞台で見染めた女優ですが、恋に落ちたというより富豪に愛されたことに陶酔しているようです。一人娘フリーダは多感な年ごろで、フランソワーズ・サガン『悲しみよ こんにちは』の主人公に自分を重ねたりしています(サガンは当時フランスの人気小説家で、五十年ほど前には日本の書店にもズラリと並んでいました)。

やがて、一家の前に青い目のアメリカ人考古学者トムが現れます。ジェームズ・ボンドの物真似をする(映画第一作「ドクター・ノオ」は1962年)など、陽気で魅惑的なトムに対し、母親イズミニは熱を上げていきます。

こうして、仲睦まじいとは到底言いがたい一家とその周囲の人間関係が細やかな筆致で紹介された後、ある深夜フリーダの叫び声が屋敷に響きわたります。父ステファノスがパーティから戻った後自室で刺殺されていました。状況からして一番怪しいフリーダが逮捕されます。

並行して、五十年近くたった現在の物語が挿入されていきます。

今では無人となっているフォキリドゥ通りの《殺人の家》を米人青年アンドリューが訪れ、向かいに住む幼馴染のアレクサンドラと再会します。実はアンドリューは寡婦となったイズミニが青い目のトムと再婚して産んだ息子で、つまりはフリーダの異父弟です。フリーダは事件後有罪となり矯正院に収容されましたが、七年後釈放されたのち、アメリカへわたり廃人のような暮らしを送っています。罪を否認し続けた姉の名誉回復のためにアンドリューはギリシャにやってきたようです。友人アレクサンドラは映像作家になり、ギリシャのソープオペラを作ったりしています(作者の分身でしょう。テレビ局の撮影の場面はじつに精彩に富んでいます)。このアレクサンドラがアンドリューに頼まれ、探偵役となって、半世紀前の国立銀行総裁殺しの真相を調べ始めます。

こうして、過去の軍事政権期の殺人事件と現在のアレクサンドラとアンドリューの物語が交互に語られていきます。

アンドリューから譲られたフリーダの日記や殺人事件の記録・記事を丹念に調べていくうちに、アレクサンドラは外見とは真逆の真の顔を隠した人物がいることに気づき始めます。仕事には有能でありながら他人への共感が欠落したソシオパスの人物。しかも、ひとりだけではなくて……そのために振り回され苦しむ周囲の人たち。

最後に、半世紀苦しんできたフリーダは真相を知ってようやく帰国し、その夜《殺人の家》に灯がともります。その明かりを目に、フリーダが亡き父と幼い頃の自分とを相手に三人でおしゃべりに耽っているのだろう、というアレクサンドラの想像が胸に迫ります。

フリーダ一家の物語の中に当時の社会状況があれこれと鮮やかに挿入されます。人々は集まっては、ここ数年懸案のキプロス問題をめぐる《中央同盟》の政策を激論しあい、ジョンソン米大統領の恫喝(「ギリシャもキプロスもアメリカという象にたかるノミだ。ガタガタ騒ぐとたたきつぶされるだろう」)に不満を爆発させます。ラジオからは最後の王となるコンスタンディノス二世の反共産主義演説が流れています(亡命直前のこと)。軍事政権下で庶民の日常は抑圧され、人気作曲家ハジダキスやセオドラキスは禁止、流れるのは古い民謡ばかり。メリナ・メルクーリ主演の映画「日曜はダメよ」(1960年、主題歌はハジダキス作曲)に始まる陽気で輝く十年間がなんて陰鬱な時代になっちまったんだと人々は嘆じます。

しかし、読後強烈に印象に残るのは、なんといっても、最後に明かされる犯人のねじ曲がった強烈な個性。感受性に富むフリーダはその実像を見抜き、それとなく日記に残してありました。日記を通して真相を追い求めながら、同時に多感な少女の心の襞に分け入っていく手法は「心理の検死解剖」ティティナ・ダネリ(六歌仙No.6、エッセイ4回)を思わせます。(実際に献辞中にダネリの名が見えます。)

軍事独裁政権という過去の現実を題材にしながら、フーダニットの線は崩さないゴルツォスに対し、人物の心理の奥底へと細やかに潜行していく手法がフィリピディの持ち味だと感じます。

◆幻想文学への影響

何年にもわたって社会全体を覆った霧ですから、ミステリのみならず、普通文学はもちろん、幻想文学にまでこのテーマは顔を出します。

以前ちょっとご紹介した『ギリシャ幻想短編集』【エッセイ10回】を読んでいて、いくつかの作品に出会いました。各作品の発表年にご注目ください。いずれも独裁政権下で出されたもので、痛烈な風刺によって

マキス・パノリオス編『ギリシャ幻想短編集』第一巻 エオロス社、1987。 【十九世紀から2009年までの幻想、怪奇、ホラー、SFなどの短編全197作を全6巻に収める画期的なシリーズ。第一巻は「町の最後」「名状しがたきもの」を収録】

|

アンゲロス・フリオティス「町の最後」(1971年)

仮面の首長の治める町には至る所に拡声器があり、奇妙な宣言制度で完全に住民を抑圧管理。ある日突然、町の崩壊宣言が出されたとき人々の行動は……

ヨルゴス・パナグロプロス「キュレネのシモン」(1972年)

イエスの物語かと思ったら、実は暗い取調室。 抵抗運動に巻き込まれた主人公に、ゴルゴダの丘へ十字架を担がされた者の姿がダブる。

フォンダス・コンディリス「貴殿の案件につき」(1972年)

父親は左翼活動家。警察に出頭を命じられた若者の体に起きるおぞましい変容。

レノス・アポストリディス「名状しがたきもの」(1973年)

草木と鳥に満ちた楽園のリゾート地に謎の轟音が北から近づく。

また、次の作品は軍事クーデター数年前の発表ですが、すでに異変を予見したような不気味な雰囲気が漂っています。

マノス・エレフセリウ「独房」(1965年)

上司に睨まれた若者は窓もない暗い地下の仕事場へ送られる。死の匂いに満ちた壁と床で作業を続けるうち、部屋と一体化していき……

そういえば、架空の監視管理社会の中で抵抗に目覚める人物を描いたアンドニス・サマラキス『きず』も1965年の発表でした。

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(9)――《ウォール街のクリスティー》のギリシャ人――――

外国人作家もまたギリシャ軍事政権を題材にしています。邦訳があるものとしてエマ・レイサン『ギリシャで殺人』(1969年)をご紹介しましょう。

レイサンはもともとミステリ好きだった女性二人の経済専門家による合作ペンネームです。女性版エラリー・クイーンですね。1961年デビュー作『死の信託』以降20作を超える長編を著わし、1964年シルバー・ダガー賞を受賞した『死の会計』、1967年ゴールド・ダガー賞『小麦で殺人』など5作品が邦訳されています。

この作家の特徴は何といっても自身の専門を活かした《経済ミステリ》です。世界第三位というスローン信託銀行副頭取ジョン・パトナム・サッチャーが探偵役となり、ウォール街で密かに進行する金融犯罪を暴きます。

2000年代に翻訳が出た『死の信託』や『死の会計』は手軽に入手できます。『死の信託』はあくまでフーダニットが主軸になっていて、銀行業界内の経済犯罪のからくりも丁寧に説明されるので途中で挫折することはありませんでした。ただ正直言って、普通預金の利子が0.001%に下がったといって嘆いているような読者としては、雲の上の犯罪が引き起こす巨大な衝撃がピンときませんでしたが。

経済問題に限らず、世界規模の時事問題を巧みに作品に取り入れており、そのひとつが『ギリシャで殺人』です。1969年発表ですから、アテネで軍事クーデターが発生して二年目、まさに進行中の事件でした。

物語が始まって早々、ウォール街のスローン銀行は「ギリシャで革命が起きた」という連絡を受けます。大西洋のかなたの出来事ですが、スローン銀行に衝撃が走ります。というのも、三年前からスローンはギリシャ政府や現地の会社と共同で、テサロニキ近くの山岳地帯に多目的ダムを建設する巨大プロジェクトに加わっています。すでに莫大な資金を投入しているので、クーデターで国内が混乱し、事業が頓挫すると計り知れない損失が生じるのでは、という心配を抱えているのです。

折からギリシャ駐在中のスローン社員ケンは正確な情報が得られず(周囲は外国人に下手に情報を漏そうとしない)、ともかくもアテネに避難しようと大混雑のテサロニキ駅に向かいます。英語のできる古文書館のギリシャ人博士とたまたま言葉を交わしたところ、軍隊に突如逮捕され、博士の方は何者かに射殺されてしまいます。

ここからケンが主人公となって、クーデター(とおまけに大地震)で混乱を極めるギリシャ脱出の冒険が始まります。なんとかアテネのアメリカ大使館に逃げ込もうとするのですが、軍部も左翼グループも彼を追っているらしい。ギリシャ語の話せないケンはでたらめな方向に進みながら、行く先々で危ない目に遭います。そもそも、なぜケンが狙われるのか? ケンを救うために隣国トルコに駐在中だったヤリ手社員ゲイブラーもアテネに飛びますが、何者かに誘拐されてしまいます。

見えない敵の裏をかきこの二人を救えるのか、というスリルと並んで、混乱する国家体制を前にスローン銀行は損失を出さずその巨大事業を継続させられるのか、という点が物語を牽引していきます。まさに《ウォール街のクリスティー》ならではのテーマです。当時の不安定な国情が細かく調べられており、右派左派が乱れる複雑な社会状況の中に犯罪が巧みに織り込まれています。

首都を目指し田舎町を逃げ続けるケンやゲイブラーの眼を通してストーリーが進むので、土地の風味にも溢れています。ニック・ステファノスやディミトリス・カラスが食べていたドルマデス、バクラヴァ、クルーリも登場し(エッセイ14, 15回)、港町ピレウス、アテネ郊外のダフニ修道院(ビザンツ期のモザイク画が遺る世界遺産)、国立考古学博物館、アクロポリス麓のプラーカ地区(みやげ物屋や食堂が密集)といった定番の観光地巡りも欠かしません。最後は(マリス・ミステリでおなじみの)富裕なコロナキ区のマンションで黒幕と対決します。

■《ウォール街のクリスティー》のギリシャ語講座■Πω πω πω!(ポー! ポー! ポー!)「おやおや! これはこれは!」 |

主役サッチャーはニューヨークで安楽椅子探偵かと思いきや、第12章「降りてきたゼウス神」でついにギリシャ行きを決意します。宿泊先はやっぱり町の中心シンタグマ広場を臨む《グランド・ブルターニュ》。ジェームズ・ボンドも泊まった由緒あるホテルです(レイモンド・ベンスン『007/ファクト・オブ・デス』のお話)。

ギリシャにとっては七年間の軍事政権という試練の時代が始まりですが、出来たての政権ゆえに国際社会の承認を得ることに汲々としており、(スローン社をはじめとする)外国の投資をなんとか継続させるようと強引に外務省を後押ししてきます。一般の警察といえば、クーデターという国家事変を前にしながらも普通の法と秩序は守らねばならないという微妙な立場に立たされ、警察署長フィロプロスは「戦車に駐車違反の切符は切れないよな」とボヤくありさま。

時代背景は緊迫していますが、ただし作品としては全体的にのんびりして、ユーモアさえ漂います。主人公がけっこうワクワクしながら冒険に飛び込むあたりは、二十世紀初めのバカン『三十九階段』のような明るさ。逃亡しながらちゃっかり恋愛にふけったりもしてます。

面白キャラもあふれています。十数年前の内戦時代からずっと遺跡を掘り続けているというアメリカの女性考古学者コンビは周りの男どもがタジタジとなるほどのつわもので、サッチャーを助け大活躍します。頭の中が古代文明一色のギリシャ古典文学教授は、現代ギリシャの水力発電や労働条件の情報を得ようとしたのはまちがいだった、と後でサッチャーが後悔するほど専門一筋。ギリシャ側にもアクの強いのが揃っており、クーデターだろうが何だろうが「ギリシャ人はアメリカ人が大好き。ご覧ください、アクロポリスを、デルフィを!」と宣伝に余念のないホテル支配人とか、ちょっとマヌケな元神学生の誘拐犯もいれば、逆に、古代ギリシャ語風の堅苦しい文語(カサレヴサ)を使って密かに軍事政権を批判するインテリたちや隙のない服装でキメた切れ者企業幹部も出てきます。

アングロ・サクソン的単刀直入さでことを進めるサッチャーに対し、提携相手のギリシャの会社幹部は《ビザンツ風》の持って回った迷路のようなねちっこさ(まさにbyzantineの比喩的意味)が強調され、腹の内を見せないこの二人のやりとりは傑作です。

サッチャーがけっこう大掛かりなチームを組んで陰険な犯人をワナにはめようとするのは六十年代のコメディー犯罪映画のようです。初老の温厚な家庭人という印象だったサッチャー氏ですが、なかなかの謀略家になっています。ことビジネスが絡んでいるからでしょうね。「ほんの数週間後には国際融資団体から承認される事業なんだから、クーデターはもう二、三か月後に起きてほしかった」とか、「ギリシャ革命のために南米の別の事業をキャンセルはできないな」などと、クールなビジネスマンぶりが強調されています。あげくに「先に博士が殺されていれば、ケンは巻き込まれなかったんだ」って……

こんな風に楽しいエンタメ作に仕上がっているのはもちろん《ウォール街のクリスティー》の作風ということでしょう。ただ、これとは別に、外国人として冷静冷徹に他国の情勢を見ることができるからという気もします。自分が現在いるのは一時的な滞在場所、冒険の舞台であって、帰れる場所を安全に確保してある外来者には余裕がある、ということです。ケンもサッチャーも途方もない大騒動に巻き込まれながらも、事件が解決して故郷に戻ればすべては懐かしい思い出の一片となるのでしょう。

これに比べれば、ギリシャ人作家の描く『献辞』や『フォキリドゥ通りの犯罪』は、半世紀前の出来事であるにもかかわらず、逃れがたい運命的な暗い色調といったものを湛えています。外国生活が長かったアルキスやフリーダですが、最後にたどり着く場所は故国以外にはありません。たとえその土地には忌まわしい過去が纏わりついていようとも。

自民族の暗い歴史を前にして、距離を置いた爽快なエンタメ作品を目指すのは、そう簡単ではないということでしょうか。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 ショーン・コネリー九十歳で逝去。《元ボンド役者》などではなく、数多くの大作でファンを魅惑し続けた名優でした。ミステリ・ファンには「オリエント急行殺人事件」のアーバスノット大佐、「ザ・ロック」の脱獄王メイスン、それに「薔薇の名前」のウィリアム師などが忘れられません。「アンタッチャブル」の警官は副将格なのに貫禄でケビン・コスナーを圧倒。「未来惑星ザルドス」の獣人ゼッドは他の俳優もやれたかもしれませんが、作品自体が奇抜な趣向で(ベートーヴェン交響曲第七番のメロディーとともに)印象に残っています。合掌。 なお、ショーン・コネリーがギリシャ詩人コンスタンディノス・カヴァフィスの詩を朗読するのがYouTubeで視聴できます。(太いsの発音がたまらない。) https://www.poetryfoundation.org/poems/51296/ithaka-56d22eef917ec ↑英訳はここに。 カヴァフィスは十九世紀末エジプト・アレクサンドリアの生まれの詩人で現代ギリシャ詩に絶大な影響を与えた人です。コネリーが読む「イタカ」は、故郷イタカ島に想いを馳せながら漂泊を続ける英雄オデュッセウスに、人生の旅の意味を仮託したもの。最終行の「(旅路の果てに)かくも多くの叡智を、経験を身につけた君にはもうわかっているはずだ、イタカが何を意味するのかを」の余韻がいつまでも尾を引きます。最後の「イタカ」のみが複数形になっているのがポイント(もちろん英訳もそうなってます)。 余談ですが、コネリーが「007は二度死ぬ」のあとボンド役を降りてから、世界中で後継者を探し求めることになりました。ギリシャの大手映画会社《フィノス・フィルム》は苦みばしった看板俳優ヨルゴス・フンダスを推そうとしたのですが、本人の故国へのこだわりが強く(あるいは英語がダメだったので)断念したという噂です。  ヨルゴス・フンダス Γιώργος Φούντας (1924 – 2010) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/e/ee/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82.jpg この人の出演作で有名なのはジュールズ・ダッシン監督、米映画「日曜日はダメよ」(1960年)でしょう。『フォキリドゥ通りの犯罪』でも60年代初めを象徴するエネルギーに溢れた作品として言及されています。底抜けに楽天的な娼婦イリヤを熱演したメリナ・メルクーリはカンヌ映画祭主演女優賞を獲得。フンダスはイリヤを愛するイタリア人トニオ役です(ずっとギリシャ語を話してますが)。 コスタス・アンドリツォス監督「カサルマ」(1963年)ではフンダス堂々の主演。純愛ものかと思っていたら救いようのないカサルマ(「クズ野郎」の意)が登場するノワール。 ニコス・カザンザキス原作のテレビ・ドラマ「キリストは再び十字架にかけられる」(1975-6年)にも村芝居でユダ役を振られて苛立つ若者の役で出ています。 なお、このカザンザキスの代表作は新訳で読むことができます。 |

1963年ノーベル文学賞受賞者にしてギリシャを代表する詩人なのにヨルゴス・セフェリスの和訳はほんとうに少数です。まとまったものとしては、古代ギリシャ文学から出発し現代まで研究領域を広げてこられた志田信男氏のものしかありません。残念なことです。 |

|

ついでながら、ギリシャ人のノーベル文学賞受賞者はもう一人います。詩人のオディッセアス・エリティスです(1979年受賞)。こちらは代表作を新しい翻訳で読むことができます。 |

|

【文庫カバーのそでには「 |