みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

前回ニコス・カザンザキスについて少しだけ書きました。著作の出版数でも翻訳数でも、ギリシャ内外でもっとも知られている文学者は間違いなく彼でしょう。では、カザンザキスに次ぐのは誰なのか? 詩人ならノーベル文学賞受賞者が二人いますが、小説家ということになると、ヴァシリコスとサマラキスの名が挙がるように思います。残念ながら、日本では長編が一作ずつ翻訳されただけで、その他の活躍があまり知られていません。ヴァシリス・ヴァシリコスについてはエッセイ第31回で政治ミステリ『北欧クロスワード』に触れておきました。また、代表作『Z』についてはいつか書くつもりです。

今回はもう一人の雄、サマラキスについてお話ししたいと思います。

◆《きず》の真意

アンドニス・サマラキス (Αντώνης Σαμαράκης, 1919-2003) と言えば、反射的に代表作『きず』(Το λάθος, 1965) が思い浮かびます。翻訳は1970年に筑摩書房《世界ロマン文庫》の一冊として登場し(メアリー・スチュアート『この荒々しい魔術』もこのシリーズ)、その後1987年に創元推理文庫に入りました。

|

アンドニス・サマラキス『きず』 このカヴァー絵の選択は敢えてなのかどうかは分かりませんが、ジョルジョ・デ・キリコはギリシャ生まれです。下は筑摩書房「世界ロマン文庫」のカヴァー。このシリーズの畑農照雄氏の絵は素敵ですね。  |

アンドニス・サマラキス『きず(間違い)』 プシホヨス出版社、2013年(初版1965年)。 |

サマラキスは《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスと同じく1950年代にデビューしましたが、ギリシャ純文学史上に戦後派として名の挙がる作家です。『きず』が1970年のフランス推理小説大賞を受賞し、創元推理文庫に入っていることもあって、ミステリ作家のように見られがちですが、描かれる世界観やその作品構成はきわめて特異であり、狙いは謎解きやパズラー派ミステリからはずいぶん遠いところにあります。

ともかく、『きず』を簡単にご紹介しましょう。

ギリシャの国道を走る車のシーンから始まります。のどかな光景を見ながら、《マネージャー》と呼ばれるドライバーと助手席の《おれ》が「無粋なやつめ、もっと自然を愉しめよ」「あ、あそこのピンク」「薔薇かい?」「パンティーだ、グラマーな女の」などと、たわいないバカ話に興じています。ところが、5頁ほど進んだところで、実は二人の間に座っていた三人目が突然口を開き、読者をビックリさせます。こういうひねりと言うか変化球を作家はしばしば取り入れますが、実は深い狙いがありそうです。作品のテーマには三人の人物がどうしても必要なことが後でわかってきます。

首都が近づくにつれ、三人の正体と互いの関係、さらに物語の世界設定がジワジワと明かされていきます。《トイレット・ペイパー事件》やら《カフェ・スポーツ事件》という人を喰ったような事件が回想され、その容疑者を護送していくようなのです。野原での花摘みや遊園地の射的場やお化け屋敷巡りといったほのぼのとした情景が続きますが、それと並行して、秘密警察を手足のように操って国を支配する独裁政府の影が見えてきます。語りの人称の切り替えが効果的に使われ、クライマックスに近づくにつれその切り替えも頻繁になり、いやでもサスペンスが高まります。

笑いを誘う珍妙なロードムービーの裏では巧妙に仕組まれたある狡猾な計画が進行中。いったい何が起こり、三人はどう対峙するのか? これがストーリーの推進力になります。

原題Το λάθοςは「間違い、失敗」の意味です。各国語の翻訳版タイトルはLa faille, Lo sbagio, Der Fehler, 漏洞、などですが、英訳はThe Flawで、和訳もこれにならったようです。つまりこの「きず」は「身体・心の傷」ではなく、「

ちなみに、作家自身がつけたにもかかわらず、私は直接的なタイトル「間違い」より、比喩を込めた「きず」の方に惹かれます。一部分につけられたわずかな損傷が徐々に全体の崩壊につながるイメージが鮮烈であり、また、作中に(別の意味を持つ)「ひび割れ」も現れ、対比的にもとらえられるからです。

『きず』は1966年にギリシャの《十二人賞》(Βραβείο των Δώδεκα, 1951年に戦後初めて創設された文学賞)を受賞しました。国外のミステリ界では、グレアム・グリーン、シムノン、クリスティーなどから好意的な評をもらっており、上述のように1970年の《フランス推理小説大賞(翻訳作品部門)》(Grand Prix de Littérature Policière) も受賞しています(ついでながら、1969年受賞作はジョセフィン・テイ『時の娘』1951年、とジョン・ディクスン・カー『火よ燃えろ!』1957年、でした)。

平易で、しかし濃縮された文体を駆使しつつ、社会の矛盾を告発して抗う主人公を描くのがサマラキスの特徴です。作品の構成にひじょうに凝っており、うねり・ひねりを引き起こすストーリー展開が読者をひきつけます。。

『きず』の構成上の仕掛けについては、ギリシャ文学研究者佐藤りえこ氏が詳細に論じておられます。

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2014590 佐藤りえこ「アンドニス・サマラキスの『きず』に見られる「笑い」 : 二つの「笑いの装置」、『プロピレア』10号、1998 |

膨大な著書のあるヴァシリコスに比べて、サマラキスの小説はそれほど多くはありません。短編集が四冊と長編が三冊です。以下、年代順に見ていきましょう。

◆生涯と作品――魅力満載のガイドブック――

サマラキスの生涯と作品をたどるのにひじょうに重宝する本が出ています。作家の生誕百年を記念してギリシャ文化スポーツ省が2020年に作成した『アンドニス・サマラキス 二十世紀の旅』(Αντώνης Σαμαράκης, Μια διαδρομή στον 20ό αιώνα, 2020) です。ありがたいことにネットで無料公開されており、英語の対訳も付されてます。この本の特徴は、作家の『1919- 自伝』 (1919-, Αυτοβιογραφία, 2000) からの引用によってその人生がじかに語られることです。また、各ページの欄外ではギリシャの各時代の情勢が年代順に解説され、作家個人の人生と社会の歩みとが並行して理解できます。サマラキス自身の写真に加え、近代ギリシャ史の貴重な画像も満載です(占領軍がアクロポリスで揚げるハーケンクロイツ旗、内戦で街角に潜む兵士、国会前を走行する軍事クーデターの戦車隊……)。

ギリシャ文化スポーツ省編『アンドニス・サマラキス 二十世紀の旅』、2020年。 |

アンドニス・サマラキス『1919- 自伝』 プシホヨス出版社、2017年。 |

この本(以下『二十世紀の旅』)を参考にしながら、その生涯と作品をかいつまんでご招待します。

サマラキスは1919年アテネに生まれました。第一次大戦が終結し、戦勝国となったギリシャ軍が余勢を駆って対岸のスミルナに軍を進めていたころです。父親は財務省の下級役人で生活は苦しく、家には電気も来ていなかったそうです。サマラキス少年は毎日友だちと路上で遊ぶなかで、人々の人生の秘密を数多く見聞きしました。「私の学校は街角だった」と語る通り、この体験が作家の第一の糧となったようです。

1930年頃のギリシャは結核とマラリアが猖獗を極めていましたが、サマラキスも結核の初期症状を見せ、両親と弟とともにアテネ郊外の軍営に引っ越して二年間を過ごします。ここで読書にのめり込み、異教憎悪、盲目的なファナティズム、民衆への国家暴力といった社会問題を本から学び取ります。特にロシア文学に惹かれていたようで、ドストエフスキー、チェーホフ、トルストイ、ゴーゴリ、マヤコフスキー、プーシキンなどの名を挙げます。

その後恢復して、名門ヴァルヴァキオ校を優秀な成績で卒業。在学中は左派運動の組織にも参加し、詩人ヤニス・リツォスとも知り合います。

それ以上に、生涯を通じて創作の糧となったのが公務員としての経歴です。社会的に抑圧された人々を助けられるのではと思いから、新設のギリシャ労働省に応募し、1935年に正式採用されます。第二次大戦直前のメタクサス独裁期を除き、28年間の長きにわたって奉職し続けました。

1941年から44年の枢軸国占領時には二十代の前半。厳冬の飢餓にも襲われギリシャ全体が苦難の時期です。サマラキスもパンを得るために様々な仕事をします。アテネの野菜市場で目撃した、配給のオリーブ一粒をめぐって市民同士が争う姿は衝撃的です。

国内最大のレジスタンス組織《民族解放戦線》(ΕΑΜ) に参加し、占領軍本部の特殊警察に連行されます。ピストルを手にして睨みつける警官の前で、無言の圧力を受けるまま時が過ぎ、他の部屋からは拷問される者の叫び声が響きます。角材で打たれ足を引きずるまま放り出されますが、署のある通りの名に衝撃を受けます。皮肉にも「希望通り」。十二年後最初の短編集のタイトルに「希望通り」を考えることになります(結局、少し変更されますが)。

44年占領末期には独軍支配が激烈を極め、狂犬のような暴力悪行が国じゅうの町や村を襲います。サマラキスはアテネを逃れ、山に籠ってレジスタンス軍に身を投じようと計画しますが、途中で

独軍が退却した後、1945年ようやく労働省に復職(ただし、内戦は四年間続きます)、社会・労働問題担当となって、欧州・アフリカから米国・南米へまでしばしば出張し、国際労働機関や国連の難民高等弁務官などの会議に参加します。これらの経験によって、社会への問題意識が国際レベルへと高まっていくことになります。

内戦も終結した1950年代になって、いよいよ短編集を出そうという夢を持ち、準備開始です。この苦労話がなかなか泣かせます。新人の小説を出してくれる出版社などなく、副業で金をため自費出版することに。印刷した本を抱え大通りの本屋を回って棚に並べてもらうよう頼み込みますが、十軒以上に断られ続け、街角の人々には憐れみの目で見られます。本の表紙に書いた自分自身への献辞が残っています。「

ともかく、こうして陽の目を見たのがデビュー短編集『求む、希望』(Ζητείται ελπίς, 1954)です(例の「希望通り」からのインスピレーション)。幸運なことに、たまたま目にした有名新聞《ヴィーマ》紙の編集者が記事にしてくれたおかげで、書店から本を買い取りたいとの電話が洪水のようにかかって来たそうです(以前彼を手ひどく追っ払った記憶すらない本屋の主人もいたとか)。

運命はまことに分からないもの。今では104刷(2020年時点)という超ロングセラーになっています。

アンドニス・サマラキス『求む、希望』 プシホヨス出版社、2023年(初版1954年)。 |

「金髪の騎士」「国境の駅で」「太陽がぎらぎら燃えて」など執筆する情熱にあふれた12短編が収められています。面白かったものをいくつかご紹介しましょう。

劈頭を飾る「金髪の騎士」(Ξανθός ιππότης)では、ごく平凡な男が子供向け雑誌にペンネームで作品発表したところ意外にも好評で、創作が生きがいとなっていきます。ところが胸躍らせて向かったファンの集いでほろ苦い現実に直面します。

「川」(Το ποτάμι) は後のアンソロジーにも採られ、何度か映画化もされたインパクトの強い作品です。戦争中敵味方が対峙する川で、軍令に背き密かに身体を洗っていた双方の兵士が、互いに相手に気づいたとき何が起きるのか。ピリピリと緊迫したドラマが展開します。

これらが個人間の関係を焦点に据えているのに対し、「壁」(Ο τοίχος) では個人が社会に対して抗う姿が見られます。工場地帯のど真ん中にある一軒の家が売られて改修用の壁が高くなるにつれ、住民には衛生面・精神面で様々な問題が持ち上がります。そのとき近所に住む一人の公務員が取った行動とは?

「戦争の物語」(Πολεμική ιστορία) では、ほとんど廃墟と化した町で睨み合う両軍の間に、一人の小学生が迷い出てきます。人間賛歌のように進みながら最後の展開にはゾッとさせられます。

『自伝』でサマラキスは「(『きず』では)楽天主義的なメッセージを伝えようとした。人間的な要素は、たとえ全体主義体制がこれを押しつぶそうとしても、無くなることはなく最後には勝利する」と語ります。希望を失わず、抵抗を、未来を見つめ続けるこの点こそが、サマラキスの基本的な姿勢であり、長編、短編を問わず貫いている根幹です。

ただし、個々の作品のストーリーが具体的にどんな結末を迎えるのか、ハッピーエンディングか、はたまた……というのは別の話です。不正に抗う人々の姿が描かれるといって、それが最後まで貫徹するかどうか分からないし、その活動が実際に社会の変革を促すとは限りません。途中で挫折、転落する姿を見せられる方がかえってインパクトが強いことは読者も経験する通りです。サマラキスがそれぞれの短編で最後にどんな折り合いをつけるのか、読んでいく際の愉しみではあります。

なお、『求む、希望』中の2編は和訳されています。関本至訳「肉」(Η σαρξ) は猥雑な地区に赴任した新米神父の奮闘を描きます。臨終の病人相手に説く神の摂理は通じるのか? 表題作「求む、希望」(Ζητείται ελπίς) には福田千津子氏と山口喜雄氏の二種の訳があります。カフェニオに座る男が新聞を読みながら、おびただしい社会の問題を目にして(同年の第五福竜丸事件にも言及)、新聞社宛にあるメッセージを書きます。動きは少なく、作品集の掉尾に置かれた作家のマニフェストのような小品です。

| 関本至訳『現代ギリシア短編小説選集』、渓水社、1980年。「肉」所収。 福田千津子訳『現代ギリシャ短篇集』、大学書林、1990年。「求む、希望」所収。  https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2014609 山口喜雄訳「求む、希望」、『プロピレア』12号、2000年。 |

この5年後に初めての長編『危険信号』 (Σήμα κινδύνου,1959) が出ます。

アンドニス・サマラキス『危険信号』 プシホヨス出版社、2015年(初版1959年)。 |

ギリシャ中部のファルサラ市で夜、何者かが喫茶店の窓ガラスを割って逃げ去ります。同様の事件が続き、さらに通りかかった主婦が襲われます。マスコミは「ファルサラの《

新聞記事の報告が続いた後で、突然一人称の独白に転換。語りの切り替えはサマラキスの得意技です。語り手となる人物は夜道を歩くうち、煌々と輝く喫茶店内にあるものを認め、投石を決意します。彼は何を見たのか? なぜ余人ではなく自分が《危険信号》を鳴らさねばならないのか? 短編諸作品に現れる、精神的に追い詰められた特異な人物たちが融合し、一体となったかのような主役が登場します。

私が気に入っているのが、続く第2短編集『私は拒否する』(Aρνούμαι, 1961) です。

アンドニス・サマラキス『私は拒否する』 プシホヨス出版社、2013年(初版1961年)。 |

『求む、希望』とほぼ同じ11編が入っていますが、ストーリーのうねりがより凝ったものになっています。いくつか挙げておきましょう。

「郵便局通り」(Οδός Ταχυδρομείου) は緊迫感に溢れ、読みがいがある冒頭作。

1945年3月に内戦が勃発。設定はリアルです。郵便局通りを挟んで奇数と偶数の番地で両勢力が別れ、睨み合いとなります。それぞれメガフォンを設置し、「この戦争を遂行した後に新しい世界が訪れ、自由と平和とパンがもたらされる……」と双方が同じようなプロパガンダを流します。どうしても知りたくなるのは、この《メガフォン戦争》が終わるときのことです。示唆されるように両軍が総攻撃に移るのか? あるいは、停戦後に何がもたらされるのか?

結末を見届けないわけにはいかないでしょう。作家はどこに着地点を持っていくのでしょうか?

「アイデアの事務所」(Γραφείον Ιδεών) は中学校の国語教科書にも採られています。私は最初、語学の勉強のつもりで読み始めたのですが(ギリシャでは初中等教育の教科書がネットで無料公開されてます!)、ちょっと笑える思い出があります。

ある人物が小説コンテストに応募して、結果をドキドキ待っていたところ、見事に落選。ところが「失敗作だがアイデアだけはあり」の講評を逆手にとって、《アイデア》を提供する商売を始めると大繁盛するというお話。趣向は面白いけどこれだけ?とちょっと宙ぶらりんの感想を持っていたのですが、購入した短編集をあらためて読んでみて、教科書は一部だけ抜粋してたことに初めて気がつきました(いいところで切ってた!)。実際のストーリーでは、雨の夜に謎の帽子の男が事務所を訪れ、途方もない依頼をして周囲を大混乱に巻き込みます。

「木」(Το δέντρο) は夏の夜トラックが道に落とした木の苗を見捨てられず、家の裏庭に植えて育てる男の話です。映画館で西部劇の後に観たニュース映画で、1945年8月広島のことを知り、ある行動に出ます。日本への言及は「求む、希望」の場合同様、核兵器に絡むものです。ただし、サマラキスが広島の「被爆アオギリ」のことを知っていたら、作品の結末は違ったものになっていたでしょう。

「最後の自由」(Η τελευταία ελευθερία) は通りの名称から役所の部署名まですべてに「民衆」がついた独裁国家が舞台(数年後の『きず』の設定に繋がります)。前日息子がビワを喉に詰まらせて亡くなった「民衆主導省」の下級役人が、スピーチを依頼されたとき何を語るのか?

いずれの作品でも、社会の矛盾に気付き、抗う人間たちの姿が描かれますが、その奮闘がどこまで続くのか、周囲に影響を与えられるのか、がサスペンスとなって読者を最後まで引きずっていきます。

と同時に、『きず』でも見られたような、距離を取って人物たちを描くことで醸し出される皮肉とユーモアが各作品に効いています。例えば、「発明」(Η εφεύρεση) の教授は自分の大発明が軍事転用されるのでは……と公表するかどうかで煩悶しますが、その内容たるや「17秒で茹で卵ができる化学的合成方法」というもの。

最後に置かれた表題作「私は拒否する」(Aρνούμαι) は、もちろんテーマがもっとも前面に出ている力強い作品です。主人公は川べりで対岸に並ぶ倉庫を目にしています。何が契機となり、彼は何を「拒否する」のか、が読ませます。

『私は拒否する』はギリシャの《国家短編賞》(1962年)を獲得し、サマラキスの評価はさらに高まることになります。受賞パーティーで知り合ったエレニと翌年結婚。この時ばかりは「拒否」はしませんでした(これ、私がふざけてるんじゃなくて、本人の弁です)。

1965年、2冊目の長編として書かれたのが代表作『きず』(Το λάθος, 1965) です。大評判となり、数々の受賞を受けたのは上に書いた通り。

アンドニス・サマラキス『きず』 カスタニオティス出版社、2011年の版(すでに66刷)。 デンマーク語訳で使われたErling Orsel氏の版画絵カヴァーは雰囲気があります。 |

『きず』は独ピーター・フライシュマン (Peter Fleischmann) 監督によってテレビドラマ化もされています。『二十世紀の旅』のpp. 112-3に関連写真があり、p. 112の上の写真には左から二人目に主演ミッシェル・ピッコリの顔が見えます(作家本人は右から二番目)。p. 113はドラマの一場面で、サマラキス本人も公安警察に逮捕されるチョイ役で出てるようです。

私は昔アテネのテレビで観た記憶がかすかにあります。ほとんどのロケはアテネで行われたそうですが、完全管理された独裁国家という設定の中を、買い物袋を提げた庶民がトコトコ歩いていく姿は実に異様な感じがしました。

1971年にはNHKが1時間半ドラマ「もう一つの傷」を製作しているそうです(演出:吉田直哉。脚本:山田信夫。出演:細川俊之、三浦真弓、緒形拳、西村晃)。これも『二十世紀の旅』p. 137に台本のカヴァーが見えます。

この2年後に軍事クーデターが起こり、7年間続く《大佐たちの独裁制》が開始。『きず』がまるで現実化してしまったような抑圧された社会が始まります。

「『自由』はすべての人間に関わる命の問題だ。いつ隣人ではなく自身に関わってくるか分からない。全体主義は放射能のようにどこからでも音を立てず忍び込む。恐ろしいのは暴力、逮捕、監禁、拷問だけではない。いつの間にか私たち自身が恐怖に下り、習慣のように受け入れてしまう」と作家は『自伝』に書いています。

この政権が末期に近づいた1973年、ようやく3冊目の短編集が発表されます。『パスポート』(Το διαβατήριο, 1973) です。

アンドニス・サマラキス『パスポート』 プシホヨス出版社、2013年(初版1973年)。 |

9つの短編を収めますが、冒頭三作が軍事政権期の体験をもとにしています。

表題作「パスポート」は、洗剤を製造する会社の会計助手が51歳にして初めての国外旅行を前に、浮かれ気味でパスポート申請しますが、なぜか受け付けてもらえません。そればかりか当局に呼び出されて詰問されます。デスクには彼に関する山済みの調査ファイル。なぜ一市民の申請が撥ねつけられるのか? その後話はどう進むのか?

上で触れたように、サマラキスは1970年に《フランス推理小説大賞》を受賞しました。ところが軍事政権は「社会秩序と公益上の深刻性」なる理由でサマラキスにパスポートを発行しておらず、授賞式に出席できませんでした。この一件を、皮肉をこめて小説にしたのがこの作品です。当局での尋問の様子などは現実がモデルのようですが、主人公をいたぶる機関の名は《市民情緒除菌局》、《情緒的逸脱及び欠落調査課》などと茶化されています。

体制側が音声テープを埋め込んだ人形を多量に配布し社会統制を図る「最後のわるふざけ」(Η τελευταία ζαβολιά) や老教授が言葉の綾を利用してギリギリの抵抗を試みる「解剖学などの学習」(Μάθημα ανατομία κ.λπ.) でもこれまでの作品同様に、抑圧的で閉塞した社会が描き出されます。

「窓」(Το παράθυρο) や「ナイフ」(Το μαχαίρι) のように孤独な人物たちの生活に起きるささやかな変化を見つめた小品もありますが、最後に置かれた「ヨハネ黙示録」(Αποκάλυψις Ιωάννου) は作家として名を挙げようという野心ある人物が、

1982年には、作品を通して全体主義の悲劇、自由の不在、それを獲得する戦いを語る作家として、《ユーロパリア文学賞》(Prix Europalia) を受賞しています。

その後の作品までは、ずいぶんと発表の間隔が空きます。

名声のわりにサマラキスが寡作であるのは、執筆以外に役人として現実世界の問題に大きくかかわったからです。1984年に飢饉のエチオピアも訪れ、1989年にはギリシャ初のユニセフ親善大使も務めています(オードリー・ヘップバーンの翌年)。

『パスポート』からほぼ20年後の『コントラ』(Η κόντρα, 1992) は四作目にして、生前最後の作品となりました。

不思議な題名は「逆剃り」の意味で、実際に表題作中で主人公の床屋のおやじが、頬が終わって次は逆剃り行きますぜ、とはりきってます。ただし、「対立、対抗」といった含意もありそうです。

アンドニス・サマラキス『コントラ』 プシホヨス出版社、2014年(初版1992年)。 |

収められた8短編はテーマの点では従来と一貫していながら、よりトリッキーな構成を持っています。

「逆剃り」の理髪店の不愛想な客や「二本の黄色いカーネーション」(Δύο κίτρινα γαρίφαλλα) のホテルの部屋に残された不思議な花の意味は読む者をつかんで離しません。「フォーエバー」(Ο φορέβερ) は抵抗運動で逮捕された若者が父親の葬儀に参列を許される、というこれまでのテーマを思わせますが、奇妙な語り手の正体が最後まで謎を呼びます。

最終作「かくて底なき坑を開きたり」(Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου)(題名は『ヨハネ黙示録』より)は2301年が舞台という、サマラキスには珍しいSF仕立てです。作家の見た300年後は、はたして希望ある世界なのでしょうか?

遺作となったのは、没後10年で出版された長編『名のもとに』(Εν ονόματι, 2014) でした。残念ながら私は未読です。これまた奇妙なタイトルですが、1998年に国会議事堂で若者会議(サマラキスが企画のリーダー)のイベントが開かれ、そこでこんな声明が出されたそうです。

「人類全体が様々な『名のもとに』の鎖に縛られています。『進歩の名のもとに、自由の名のもとに、社会正義の名のもとに』。私たち子どもは様々な『名のもとに』に対抗する戦いの前線に立ちます」

おそらく、あれこれと都合のよい名目によって抑圧される人々の抵抗を描く作品なのでしょう。

アンドニス・サマラキス『名のもとに』 プシホヨス出版社、2014年。 |

最後に、文学の役割に関するサマラキスのことばを『自伝』から引いておきます(意訳)。

「作家は周囲の問題を忠実に表現したり、抗議するだけでは十分でない。文学的手段によって、具体的な希望、出口を示す必要がある。他人の考えに対して、文学が奇跡のように、それも即効性の影響を及ぼすなどと期待してはならない。文学の働きはゆっくりと私たちの意識、こころに沁み込んでいくのだ。それは恵み豊かな不安を生み出す。その不安は私たちの内部と周囲の環境、生活のあらゆる面に広がっていくのだから。そうして、今まで何事もないかのように見過ごしてきたことを、知らぬうちに新たな目で見るようになる。私たちの魂には人間を攻撃し虐待するものへの抗議、抵抗の小さな火が灯る。この火は次第に大きくなる」

◆ミニ・ニュース

現代ギリシャの短編小説が興隆し始めるのは19世紀の末からです。民俗学の確立と相まって、農村漁村の生活をリアルに再現しようとする作品が次々に現れます。古老の伝える伝説や怪談を取り込むこともありますが、そういう場合怪異を異世界の実在物とするか、あるいは人間の脳裏に巣食う妄想と見るかによって、出来上がった色合いは真逆になるはずです。後者の例としてヨアニス・コンディラキス (Ιωάννης Κονδυλάκης, 1861−1920) という作家の作品を試訳してみました。広島大学リポジトリで無料公開されていますので、お暇なおりにでも覗いてみてください。

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2041383 橘孝司「ヨアニス・コンディラキス『吸血鬼、カリカンジャロス、黒猫』」 『プロピレア』31号、2025年。 |

◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(40)―― メグレ警視のギリシャ人――◆

昭和世代の海外ミステリファンのバイブル、江戸川乱歩編『世界短編傑作集』全5巻は、世界を標榜しているのに、シムノン作品が入っていません。『世界推理短編傑作集』と改題され新しく加えられた第6巻に「メグレのパイプ」がようやく収録されたのは2022年のことです(戸川安宜氏の「序」にその辺の事情が記されています)。『名探偵登場』第4巻にも「メグレのパイプ」が入ってましたが、当時は本自体が絶版、同シリーズ第6巻の「タクシーの中の男」はメグレ物でもなく、さして記憶に残らず(この巻は何と《ハードボイルド編》です)。そういうこともあって、シムノン作品とはどうも縁がないまま来てしまいました。

それが突然読もうという気になったのは、メグレ警視が《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスの創造した人気キャラ、ベカス警部のモデルと知ってからです。小柄で小太り、度の強い眼鏡、愛娘が一人、というあたりは少々メグレとずれますが、あくまで庶民派、不機嫌なネコのような表情、ロバさながらに粘り強く犯人を追う姿にはけっこう共通するものがあります。

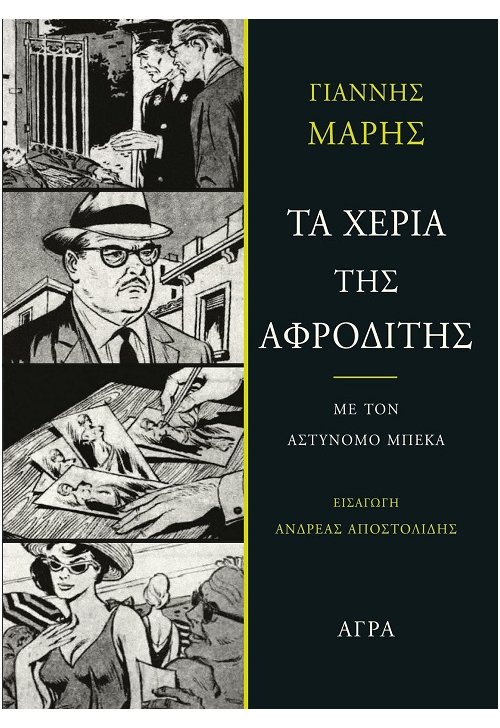

ヤニス・マリス『アプロディテの手』 アグラ出版社、2013年(初出1963年)。 カヴァー絵の上から二段目がベカス警部。 |

で、メグレ・シリーズですが、最初に読んだ『男の首』が私には衝撃的でした。《乱歩が選ぶベスト10》の特別賞だか、別格だかに入っていた作品です。何に驚いたかと言って、ミステリ小説は「謎」「調査」「推理」「解決」こそがフォーマット、QEDでめでたく全て決着、と思っていたのに、メグレ警視は犯人の追跡逮捕で終わらず、処刑にまで立ち会うのです。処刑台の前での犯人のつぶやきや、警視が本部に戻り黙ってストーブに石炭を詰め込む姿はちょっと忘れられません。こりゃ目指す方向が他の英米作家とは違うなあ、とうっすら感じました。

そうしてシリーズにハマってしまい、何冊か立て続けに読むことに。結末で犯人と対峙した警視の異様な行動が鮮烈な『怪盗レトン』も、重苦しい雰囲気で怪奇小説めく『メグレと深夜の十字路』や『黄色い犬』も愉しめました。いずれも初期作品ですが、事件を追うストーリーにはピリピリと緊張感が漂い、人間関係や事件の綾が複雑です。その後、1940年代の短編発表が集中する時期を挟んで、戦後の後期作品になると、メグレの捜査(というか行動)をゆったりと追うことが出来るようになります。犠牲者一家の関係が妙に冷え冷えとした『メグレと口の堅い証人たち』、警視が訪問した知り合いの判事が、容疑者一家と反発する住民たちとの間で板挟みになる『メグレの途中下車』、犯人の異常性が際立つ『メグレと殺人予告状』、最大の敵役登場の『メグレのバカンス』、どれもいいですね。

部下や同僚たちもキャラが立っています。『メグレ夫人と公園の女』では部下たちが凄まじい働きぶりを見せます。特に目立つのは、メグレを補佐しながら、膨大な資料を整理し容疑者をしぼっていく小柄なリュカ刑事(私の中ではネロ・ウルフに仕える手練れの探偵ソール・パンザーとかぶってます)。『モンマルトルのメグレ』では愛想も運も悪いロニョン刑事や若手ラポワント刑事の方が、悪党よりインパクトが強い。ロニョンはスピンオフ作品の『ロニョン刑事とネズミ』で主役をもらってますが(実際に解決するのはリュカ警視!)、いつも実力以上のことをしようと突っ走っては失敗し、妻に叱られる姿が実に庶民的(他人事とは思えません)。それ以上に印象に残るのは『メグレと死体刑事』のカーヴル元刑事です。不祥事から警察を馘になり私立探偵に。けれど怜悧な頭脳に高い教養、つねにメグレの先手を打って捜査を妨害していきます。メグレも「お前が嫌いだ。憐れみはするが」と言いながらも、ホンネは「警官を続けていたらカーヴルの方が先に警視になったかもしれない」。安易な手打ちには至らない、メグレの最後の一言がなかなかいい。(残念ながら、このキャラは一作のみ登場のようです)。『メグレ夫人と公園の女』ではいつも家で夫を労うメグレ夫人が、事件のカギとなる謎の公園の女を見つけようと大活躍します(にしても、夫人はどうしてファーストネームで呼ばれないのでしょう?)

最後の『メグレと匿名の密告者』や『メグレ最後の事件』になると、真犯人はもう明らかで、ただその人物の内面を描きたかっただけのようになりますが……

短編はそう多くはありませんが、どれも魅力的です。エクレアに混ぜた麦のという異様な凶器の「月曜日の男」、読者の抱くステレオタイプ像を利用した「殺し屋スタン」(この作品大好きです)、退職したとはいえ、なぜかメグレが捜査協力をかたくなに拒む「メグレとグラン・カフェの常連」など。「世界一ねばった客」はカフェの一日のさりげない描写だけで読ませます(これも印象大)。「街中の男」は「メグレに一対一の真剣勝負を教えてくれたのはこの男である」のセリフがカッコいい。(短編の主なものは『世界の名探偵コレクション6メグレ警視』で読めます。)

とにかく登場する人物の心理が浮き彫りになるのがこのシリーズの最大の魅力です。真犯人だけではなく、周辺の人物も(一筆のスケッチだけという場合もありますが)記憶に残ります。『三文酒場』や『メグレと死者の影』にはひたすら物欲のみで動く人物が出てきますが、パズラー派作品なら事件のピースに過ぎないところ、執拗に描写されたその姿は独特の雰囲気を持っています。

浮き彫りのポイントになるのは、もちろんメグレ警視の視点と立ち位置です。例えば、『メグレと老外交官の死』には警視の捜査方針が要約されています。

「メグレは自分を超人だと思っていないし、絶対に誤りをおかさないとも考えていない。それどころか、 もっとも簡単な事件をも含めて、彼が捜査を開始するのは、いつでも謙虚な気持からである。彼は明白すぎる証拠や、早すぎる判断を信用しない。表面的な動機はいつの場合でも隠された動機ではないことを知っているので、忍耐強く理解しようと努める。人間および人間の能力を買いかぶっていないから、人間を信じつづけることができる。彼は人間の弱点をさがす。やっと弱点をさがし当てても、彼は勝利の叫びをあげない。逆に、打ちひしがれたような気持になる……」

人には明かせないそれぞれの事情から犯罪へと追い詰められた者にとって、メグレは耳を傾けてくれる「告解師」なのでしょう。ボアロー&ナルスジャックも「メグレは説明しようとはしない。彼はまず理解しようとする。犯罪よりも犯人に興味を持つ。まったく彼は警部より医者であり、弁護士であり、懺悔聴聞僧だ。そして何よりも〈魂の捜査官〉だ」(『世界ミステリ作家事典 ハードボイルド・警察小説・サスペンス篇』)と言います。

シムノン自身の言葉が『世界の名探偵コレクション6』の長島良三氏の解説に引かれていて、「メグレはわたしにとって、運命修繕人なのである……懺悔聴聞僧よりも重要」なのだそう。

ただ、私には「運命修繕人」よりも、「懺悔聴聞僧」「告解師」という方がピッタリ来ます。警察官は事件を捜査するのが仕事である以上、他人の運命を決めたり修復することはできません。容疑者たちの叫びに対して、「メグレは何も答えなかった」という態度がよく見られます。警視にできるのは相手の思いに我慢強く耳を傾けること、最後まで付き合ってやる(場合によっては処刑にまで)ことだけです。ただし、信仰の教義によって相手を導くことはない「告解師」ですが。

瀬名秀明氏が毎月連載しておられる「シムノンを読む」の第0回には「いま日本でジョルジュ・シムノンの小説はほとんど読まれていないといっていいだろう。とくにメグレ警視ものはほぼ品切れ状態で、新刊書店の店頭で買い求めることはまず不可能だ」という残念なことばがあって、悲しくなってしまいました。

ただありがたいことに、今では『サン=フォリアン教会の首吊り男』『メグレとマジェスティック・ホテルの地階』『メグレと若い女の死』が新訳で読めます。『マジェスティック・ホテルの地階』は(英語のできない)メグレとアメリカ人の掛け合い漫才で大笑いさせられました(シムノン作品にもこんな面があるとはね、という感じ)。ストーリーに引き込まれたのは『サン=フォリアン教会』。警官とはとうてい思えないメグレの行動(今なら、いや当時でも完全にコンプライアンス違反)に始まり、あれよあれよという間に死者が出て、警視は国境を越えて飛び回ります。読みどころは十年前の若きボヘミアンたちの青春物語。その後社会で成功した者と貧困に苦しむ者とに分かれてしまったところに犯罪の種が潜んでいました。

今後も新訳出版に期待しています。

さて、本エッセイの後半テーマ、欧米ミステリとギリシャの関係です。

はたしてメグレ警視シリーズにはギリシャ(人)が描かれるのか?

上記長島氏の解説には「メグレの前にあらわれる犯罪者たちはほとんどが貧しい生まれの者たちである……オランダやポーランドからの出かせぎ外国人」とあります。この流れで(特に初期作品で感じるのですが)、社会の隅で喘ぐ小国出身の人々の姿が目を引きます。作家本人がメジャーなフランス語で執筆しながらも、生まれはベルギーだというのもあるのでしょう。デンマーク、ルーマニア、ハンガリー、チェコ、ポーランド、ユーゴ、ジョージア。最初期の『怪盗レトン』からして、怪盗はラトビアかエストニアの出身ですが、正確な国籍は不明とされています(そもそも「レトン」は固有名詞ではなく、原題Pietr-le-Lettonは「ラトビア人ピエトル」ということです。それにしてもこの翻訳タイトルは大丈夫だったのでしょうか。ルパンの亜流でデビューした作家だとか思われなかったのか、余計な心配をしてしまいます。私自身はそう思い込み、この名作をちょっと敬遠してました)。

この流れで小国の(あるいはいまだアジアと思われていた)ギリシャが出て来るかもしれません。

最初にお断りしておきますが、百篇以上あるメグレ・シリーズのうち、私が読んだのはただその半数ほどで、以下に記すのはその中で気づいたことに過ぎませんので。

ギリシャへの言及では、ギリシャ悲劇の比喩(『メグレ警部と国境の町』『メグレのバカンス』)、古代ギリシャの哲学者の本(「児童聖歌隊員の証言」)、豪邸に置かれた古代彫像(『メグレ最後の事件』)、ギリシャ切手の収集(『メグレを射った男』)といったありきたりの小ネタを別にすると、ビジネスやバカンスがらみの作品がいくつかありました。

『メグレと善良な人たち』(1962年)には一文だけですが、「ある美術評論家がフランス政府からアテネに派遣された」とあります。古代の壺か、ビザンツ聖画の鑑定でしょうか。

もう一点、1968年刊の『メグレと殺人予告状』では、海事法が専門の弁護士事務所をアムステルダムとアテネの大船主が訪れます。ギリシャは67年からすでに軍事独裁政権期に入っていますが、メグレ警視は「ヨーロッパの北と南の果てからやってきたタンカーの所有者であるお歴々二人が、この小男の弁護士の手に自分たちの盛運を賭けていると思うと、顔がほころんだ」とのんびりしたもの。同じ時期、エーゲ海旅行は最高だったと能天気に語る若者を𠮟りつけるベック警視チームのグンヴァルド・ラーソン刑事とはえらい違いです(エッセイ12回)。

それ以上に目立つのは、やはりバカンス先です。

『メグレと判事の家の死体』『メグレ氏ニューヨークへ行く』『メグレと宝石泥棒』などでは裕福な人物たちが夏を過ごそうと、ギリシャに行く話がチラッと出てきます。たいていイタリア、エジプトなどとセットでスケジュールを組んでいるようです。ただしそうなると、長い留守を狙う悪党どもがいるわけで、「コート・ダジュールに広大な別荘を構えている避暑客はヨットも持っていて、七月か八月にギリシャのほうへ島巡りに出かけるわけだ。で、連中は航海からもどった時、家具や貴重品がすっかりなくなくなっているのを見てびっくり仰天する」(『メグレと匿名の密告者』)。

フレンチ警部と違って、メグレ警視本人はギリシャを訪れてはいないようです。『メグレ式捜査法』では「あなたはポルクロール島を知っていますか? とても美しい島らしい。カプリ島やギリシャの島々と同じくらいね」と人づての噂を適当に口にしてます(ついでながら、南仏ツーロン沖合のこの「ポルクロール島」、どこかで聞いたはずだけどなあ、とずっと考えていたのですが、思い出しました。懐かしやブッシュ『完全殺人事件』の舞台です)。

また、ギリシャ人の風貌に関する記述としては、『メグレ夫人と公園の女』に、鑑識課員ムルスが膨大な資料から特定した容疑者は「ギリシャ人ないしは中近東諸国の人間といった感じで、髪の毛に艶があり、指に指輪がはめられていた」とあります。1950年の戦後作品にして、ギリシャはいまだこの地域のくくりにされています。

しかし、ありていに言って、これらもギリシャと聞けば連想しがちの内容やステレオタイプの描写で、ほとんどストーリーにも絡みません。

ところが、それ以外にギリシャ人が登場し、事件の重要なカギとなる作品が二点あります。ともに1931年刊のごく初期の作品『メグレと運河の殺人』と『ゲー・ムーランの踊り子』です。

『メグレと運河の殺人』はモーリス・ルブランが激賞した作品だそうです。伝記『いやいやながらルパンを生み出した作家』に引かれた書簡で、「真に素晴らしい作品。雰囲気を編み出し、登場人物のキャラクターをこしらえ上げるという、冒険小説の作家には極めてまれな才能」に溢れているとルブランは絶賛しています。

原題Le Charretier de la Providence『プロヴィダンス号の曳き手』の通り、馬に引かれる川船プロヴィダンス号が運河を過ぎた後、河岸の馬小屋で女性の死体が見つかります。どう考えても女性を乗せて付近を航行していたヨットが怪しい、とメグレ警視が捜査するうち、乗組員の一人もまた水死体で発見されます。亡くなったこの若者がギリシャ人ウィリー・マルコです。

マルコ君のことを少し紹介させてください。

「マルコ」はたぶん「マルク Μάρκου」で完全にギリシャ系の姓ですが、「ウィリー」(ウィリアム?)はゲルマン系のように響き、ちょっと怪しいです(ま、本名を名乗っているかどうかわかりませんが)。本人はユダヤ人っぽい風貌のため、スペイン系かね?と尋ねられると、父はギリシャ系でイズミール出身のイチジク商人、母はハンガリー人ですよ、と答えます。ギリシャ、イズミール、イチジク商人というのはステレオタイプっぽい造形です。エリック・アンブラーの描く不気味な国際的ブローカー、ディミトリオスもそうでした(エッセイ第24回)。マルコは親の期待を背負い、英国イートン・カレッジに留学させてもらいます。このへんはクリスティー『もの言えぬ証人』でやはりイズミールから英国留学し、医師として成功したギリシャ人タニオス博士風です(エッセイ第11回)。しかし、マルコはモナコで宝石強盗の嫌疑を受けたりして追放されてしまいます。ただ、運よく二年前にくだんのヨットを所有する大佐と出会ってクルーとなり、豪勢な生活とはいかないまでもたっぷりの酒と睡眠を満喫する身分。イチジク売りよりはいい、などとうそぶいています。

シリーズの他の多くの人物もそうですが、一人の人物の中の多面性が陰影を帯びており、マルコも「悪賢さや策略を持つ一方で、それらを帳消しにするような才知と相手の敵意を和らげるいささかの滑稽味がある」。彼の場合は被害者ですが、やはり例の《断層》が見られるということでしょう(犯罪者の心の中にも人間味を帯びた部分があり、両者間で闘争が見られる、というメグレのこの信念は『怪盗レトン』で出てきます)。最初は嫌な奴だとメグレは感じていましたが、次第に何とか我慢できる相手になって来ます。

マルコのある行為が事件に深く絡むのですが、それ以上に読まされるのは、やはり真犯人の過去です。後半、まるでモンテ・クリスト伯かというようなスケールの大きい奇譚が明かされ(こういう展開、大好きです)、ルブランの激賞した冒険がたっぷりと楽しめます。

上で『サン=フォリアン教会の首吊り男』に出て来るボヘミアン群像の将来が二手に分かれる、と書きましたが、この『メグレと運河の殺人』と『ゲー・ムーランの踊り子』に登場するギリシャ人たちもまた、偶然なのかどうか(たぶん偶然でしょう)、この二つのグループに分かれます。『運河の殺人』のマルクが人生の辛酸を嘗める側とすれば、『ゲー・ムーラン』には裕福で勝手気ままに暮すギリシャ人が登場します。

舞台はシムノンの故郷リエージュ。貧しい家庭のジャン16歳は特に夢があるわけでもなく、公証人事務所でチマチマと雑用の毎日です。金持ち親父に甘やかされた不良デルフォスには頭が上がらず、子分として振り回されています。今日も町のさびれたキャバレー《ゲー・ムーラン》にお供で付いていきますが、デルフォスはちょいと遊ぶ金をいただこうぜと、ジャンを無理やり引き込み、二人は閉店過ぎまで地下室に隠れます。ところが、暗闇の中で出逢ったのは一人の客の死体。慌てふためき逃げ帰ります。なのに翌日の新聞には何も報道されず、キャバレーの従業員たちも何事もなかったかのよう。ウーリッチさながらのスリラー展開になります。

その後、トランク詰めにされた男の死体が、なんと町の植物園で発見されます。要領のいいデルフォスはさっさと逃亡しますが、生真面目なジャンは警察署で証言。もちろんキャバレーでの話は到底信じてもらえず、逮捕されてしまいます。

当夜キャバレーに閉店まで残っていたのはジャンとデルフォス以外には、オーナーとウェイターだけでした。あ、もう一人大柄で肩幅が広く、静かなまなざしの男がいましたが、正体はバレバレですね。なので、消去法で簡単に犯人が絞り込めそうですが、シムノンはさらにひとひねりを加えています。

メグレ警視による事件の解説や容疑者たちの怪しい振る舞いなどけっこう直球のミステリですが、全体としてはジャン少年の青春物語の趣きがあります。『サン=フォリアン教会の首吊り男』のボヘミアンたちほどには放蕩に走らず、狭い街中を駆けまわっていることもあり、まだまだ青さが目立ちます。読者も感情移入しやすいでしょう。不良にこき使われ、家族との感情もすれ違い、事件の容疑者となって拘留も体験しますが、未来への希望がこめられたラストシーンはなかなか爽やかです。

なお、この作品でもメグレ警視はそこまでやるか?というほどの掟破りを敢行しています。『男の首』や『サン=フォリアン教会の首吊り男』で見せたようなとんでもない作戦です。リアリズム警察ミステリならあり得ないでしょうが、フィクションとして愉しめばよいのでしょう。

さて、トランクに詰められた犠牲者というのが、ギリシャ人エフライム・グラフォプロスです(マルコ同様、死体で登場)。四十がらみで髪は黒く皮膚はくすんだ色といった風貌から、ジャンをはじめ周囲はトルコ人かルーマニア人だと感じ、ずっとこの思い込みが続きます。夢の中にまで「ただ一つのイメージがひろがる、ただひとつの言葉がひびき渡り……トルコ人! トルコ人!……

(1930年代はギリシャ人に対してやはりこんな認識)。死者はピンクのワイシャツに大きな宝石付きのピン、と何やら裏のありそうな「堅気とは思えない」人物ですが、実はアテネの大銀行家の息子で、ヨーロッパを渡り歩き豪勢な暮らしに耽る若君だと分かります。リエージュは初めての訪問で、事件夜はある目的で《ゲー・ムーラン》に来ていました。この目的が事件全体のカギとなります(なので、これ以上はちょっと書けません)。

とにかく、ウィリー・マルコほどには背景が描かれません。波乱万丈の苦労人マルコに比べてどうも薄っぺらな人物で、作者の見る目も冷たい感じがあります。このファーストネーム「エフライムΕφραίμ」はユダヤ系ギリシャ人のように見えます(姓「グラフォプロスΓραφόπουλος」はまったくギリシャ風、《作家の息子》の意)が、その点も関係しているのでしょうか? シムノンはとりわけ初期のメグレ・シリーズでユダヤ人を否定的に描いているらしい(私が読んだ中でも、『サン=フォリアン教会の首吊り男』『メグレを射った男』、短編「停車……五十一分前」での取り扱いがひどいと感じました)ので、そういう偏見と関係あるのかもしれません。

同じ年に発表されながらも、真逆のギリシャ人タイプを登場させているのが面白く感じました。

◆《ミステリ何でも質問箱》御中

ギリシャとは関係ないのですが、メグレ警視シリーズを読んでいてずっと疑問に思ってたことがあります。《ミステリ何でも質問箱》というのがどこかにあれば、ぜひ投書したいです。

質問「メグレ夫人はなぜ夫を『メグレ』と呼ぶのか?

夫人が第三者相手に「うちのメグレは今日も帰りが遅くて」などと言う場合ではなく、警視本人に向かって「ねえ、メグレ」と呼ぶことがあります。捜査一課長の奥さんなら「ねえ、加賀美」とはふつう呼びかけないでしょう(皮肉とか、おふざけでなければ)。夫に姓で呼びかける「ねえ、メグレ」はフランス語として普通の使い方なんでしょうか? それともメグレ家だけ? 最初に出会って気になったのは「メグレのパイプ」でした。リシャール・ルノワール通りの自宅で夫人が「何か気にしてるみたいだけど、メグレ」、「まだ寝ないの、メグレ?」と呼びかけるのです。日本人としてはなんだか違和感を覚えました。

『メグレとマジェスティック・ホテルの地階』では、夫人が「あら、メグレさん、やっとお帰り?」とか、「メグレさん、また喧嘩をしたの?」と話しかけています。「妻はふざけて、よくそう呼ぶことがあるのだ」という作者の注はあるのですが、この作品ではずっとこの調子で、ということは夫人はずっとハイな状態なのか? 『メグレを射った男』でも「あまりしょっちゅうは使わない言葉で答えた。『かわいそうなメグレ!』」とあり、「彼が男だと、一家の主人、力、知性だと認めたとき、ある種の状況で彼女(=メグレ夫人)は彼をこう呼んだものだった!」と説明がつくのですが、実はよく理解できません。一家の大黒柱だと認めた時「まだ寝ないの、あなた」ではなく「…、メグレ」?

《ミステリ何でも質問箱》の管理人様、ご教示いただけませんでしょうか?

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

| 広島在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっともっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・純文学も好きです。 小学校四年生の時のこと。国語の時間に先生がなぜか――たぶん授業の準備が間に合わなかったのでしょう――いきなり「三国志」(もちろん「演義」ね)を朗読してくれましたが、これがめっぽう面白くて、父に買ってきてとおねだり(書店に世界文学全集が並んでいた時代です)。父「ほら、これ。あ、『三国志』売り切れてたから『水滸伝』にしといた」。「水滸伝」? 知らんぞ。教室で聞いた黄巾の乱の続きが気になってたのに。ところが読み始めるとこれがやめられない。何でしょうか、この熱さは。「義」だけですべてが動く世界。それから吉川英治『新・水滸伝』や平凡社版の全訳へ。中村敦夫主演のドラマが始まったのもその頃でした(主役は宋江ではなく林冲)。 「水滸伝」関連本は星の数ほどあるでしょうが、私の大のお気に入りは高島俊男『水滸伝の世界』です。腕っぷしも知略も最下位の宋江がなぜ梁山泊の総大将なのか。行者武松は兄の不審死をいかに(コロンボ警部ばりに)解くのか。最後の方にチョロっと出てくる店の大旦那魯俊義がなんでいきなり副将に推されるのか、などストーリーの表裏の解釈は明解でスリルに満ち溢れ、物語の愉しい読み方を教えてもらいました。 |