みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

ギリシャでも500頁を超える長編作が競うように出版される昨今ですが、今回取り上げるのはコンパクトなボリュームの中に気宇壮大な物語を紡ぎあげる作家です。それともう一人、もともと愛読していましたが、ひょんなところでギリシャと絡むことになった英国人作家についても書きたいと思います。

◆ハンブルクのギリシャ人探偵シリーズ

まずは、ミノス・エフスタシアディス(Μίνως Ευσταθιάδης)から。ドイツ在住のギリシャ人探偵クリス・パパスを主人公とする『クワディ』(Κβάντι, 2020)――なんとも異様なタイトル!――はエッセイ第22回でご紹介済みです。ハンブルクの港のバーに始まり、パリ、ギリシャ、南アフリカ、果てはシンガポールまで話がどんどん広がって行く魔訶不思議な作品でした。

ミノス・エフスタシアディス『クワディ』 イカロス出版社、2020年。  ミノス・エフスタシアディス『砂のナイフ』(=『クワディ』フランス語訳) ACTES SUD出版社、2023年。 |

パパス探偵がデビューしたのは『夜の第二部』(Το δεύτερο μέρος της νύχτας, 2014)です。

紹介文によれば……ドイツのさる村で切断され十字架にかけられた惨殺死体が発見される。無職のこの男、敵もいないが、その死が誰かを利するようにも思われない。やがてハンブルクでも同様の死体が見つかり、パパス探偵はさながら夜更けの闇を手探りするように失われたリンクを探す……のだそうです。

ミノス・エフスタシアディス『夜の第二部』 オケアニダ出版社、2014年。 |

続くシリーズ第2作『ダイバー』(Ο δύτης, 2018)が今回ご紹介の作品です。異様な『クワディ』とは真逆の、いたって普通のタイトル。何かの比喩か、秘められた含意があるのか、とにかく文字通りに取ると「潜水夫」ですが……

ミノス・エフスタシアディス『ダイバー』 イカロス出版社、2018年。  ミノス・エフスタシアディス『ダイバー』 メテフミオ出版社、2025年。別の出版社からの新装版。  ミノス・エフスタシアディス『ダイバー』フランス語訳 ACTES SUD出版社、2023年。 |

一月末のハンブルク。《おれ》クリス・パパスは母親がドイツ人で、二十年間この町に住みつき、《ハンブルク一安価な探偵》としてなんとか食いつないでいます。ある朝オフィスを訪れた謎の老人から、さる婦人を尾行し動向を報告するようにと依頼を受けます。《おれ》はときおりコニャックをくらいながら(あまり腕利きじゃなさそう)、くだんの婦人エヴァのマンションで張り込み開始。夜になり千鳥足で後をつけていくと、相手は安ホテルに投宿。誰やら男と同室となり、何かの目くらましか、大音声の音楽が流れます。

翌朝気がつくと二人は既にチェックアウト(やっぱり安い探偵のことはある)。任務失敗を痛感した《おれ》は依頼者に前金を返す決心(正直が取り得か)。ところが、依頼者の老人自身が、なんとそのホテルで死体となって発見されます。面倒に巻き込まれるのは嫌とばかりに、《おれ》は警察の質問にもだんまりを決め込みますが、老人は亡くなる直前《おれ》宛てに謎のヴォイス・メッセージを残していました、「オーミッヒペプリゲリン……」。今作でも作家の偏愛する怪しげな呪文登場です。『クワディ』でも「デル・アン・ギ・セ……」なる禍々しい呪詛がパリの空に響いていました。

まだ序盤ですが、謎がちょこちょこ出てきます。まずは、依頼者の老人の正体とエヴァ尾行の理由。そしてこの謎めく呪文。《おれ》は十二年のキャリアで知り合った唯一のドイツ人警官から情報をもらいます。ここ数年エヴァはペロポネソス半島の町エギオを頻繁に訪れており、今回もすでにギリシャに逃亡(?)したらしい。老人の依頼はキャンセルとなったはずですが、《おれ》はエギオが自分の生まれ故郷(父親はギリシャ人)ということもあって、女の後を追ってふるさとへ向かいます。

エギオ(Αίγιο)はペロポネソス半島北岸のコリントス湾に臨む町。ギリシャ第三の町パトラの東に位置します。作品中で地名の語源が語られますが、動詞アイッソー (αΐσσω)「揺れる」から出たとの説あり。実際に1995年の大地震では大きな被害が出ています。

《おれ》は十数年ぶりにアテネの空港に到着。首都には灰色のビルが立ち並びすっかり様変わりしています。バスでペロポネソスへ向かいますが、車内では早くも隣席の客とエギオで部屋を借りる交渉開始(初対面の相手とすぐにおしゃべりが始まるギリシャっぽい光景ですね)。エギオから自転車を借りて、絶景の海辺をえっちらおっちらと走りエヴァの住んでいた村へ。ところが地元のじいさんの話では、外人なぞ見かけんぞ、そんなことよりこいつを一杯どうだ、と特産の蒸留酒ツィプロをおごられて乾杯(ここも初対面の相手です)。

翌日沖合でエヴァの溺死体が発見されます。発見したのは地元の「ダイバー」でした。

《おれ》は地元で顔の広いパパポストル弁護士の事務所へ顔を出し情報を求めますが、当然うさん臭く見られます。ところが、《おれ》が本名「フリストス・パパディミトラコプロス」を名乗った途端、弁護士の態度が豹変(ドイツでは長い名前を覚えてもらえないので切り詰めて「クリス・パパス」にしてた)。なんだ、おまえのおやっさんもじいさんもよく知っとるよ、と急に協力的になります(コネが重要なギリシャらしい風景)。この弁護士がなかなかユニークな人物で、本職そっちのけで素人劇団を運営し、古代のアイスキュロス劇などを舞台にかけています。

弁護士の情報から、高齢のドイツ人が村に別荘を買っており、この人物がハンブルクのホテルで亡くなった老依頼者その人だと分かります。ロートという高名な学者で、三十年前に哲学論文か、それとも幻想小説、はたまた歴史書か、という難解な作品を発表し、大変な反響を呼んだらしい。書名は『ダイバー』(ここにも出てきました)。しかし作品中に潜水夫は現れず、謎めく黙示録として半ば伝説化しているとのこと。この著作の意味はもちろん、ロートとエヴァの関係、そして何よりもハンブルクとエギオという離れた海岸での二つの死が謎の中心になってきますが、さらに当地で周囲から絶大な信頼を得ているすご腕の呼吸器科医師が絡んできます。

ギリシャとドイツとくると、どうしても第二次大戦中の占領期のことが連想されます。エギオの南二十キロにあるカラヴリタ村は、ドイツ軍により多数の住民が処刑され村が殲滅されたことで知られます(こういう被害地はギリシャ中にありますが、もうひとつ、このカラヴリタとともに有名なのがディストモ村。エッセイ第33回のメアリー・スチュアート『銀の墓碑銘』やエッセイ第36回のカテリナ・マラカテ「白い家」にその名がチラッと出てきます)。

当然本作でもカラヴリタの虐殺が言及されますが、これとリンクして、登場人物たちが第二次大戦中に辿った壮大にして驚愕の運命が語られ、さらには《おれ》自身にも浅からぬ縁があることがわかります。時空を超えてずんずん広がって行く奇譚こそがエフスタシディスの持ち味。読んでいて最も酔わされる部分です。しかも、『クワディ』もそうでしたが、この壮大な物語がいずれも250頁程度のボリュームに収められているのには吃驚してしまいます。

『ダイバー』の意味は最後の最後にちゃんと明かされます。しかしそれを知った時、背筋を貫く震えが止まりません。

◆エピソード・ゼロ

『夜の第二部』、『ダイバー』、『クワディ』とパパス探偵の活躍が続いた後は、ノンシリーズの『カオスの図柄』(Σχέδια του χάους, 2022)が書かれます。

ミノス・エフスタシアディス『カオスの図柄』 イカロス出版社、2022年。 |

例のエギオの町に一人のフランス人画家がふらりと現れます。のどかな海辺をぶらついては気に入った場所にキャンバスを据えて海やら夜空の写生に没頭し、請われてはフランス語の個人教授も引き受けているようです。

町はと言うと、近年駐車の問題が深刻化しています。そこで市長は松林をつぶし、駐車場を造る計画を発表。ところがそれを耳にしてフランス人は態度を急変、偏愛する日本映画の名を口にしながら抵抗を始めます(行政の横暴に抗う市民の姿を描く作品……はい、もちろん黒澤明「生きる」です)。画家は《メシア》とあだ名され、支持者が徐々に増えていきます。ブルドーザーが工事を始めると、地面に横たわる人の輪によって断固阻止。話題になってアテネからも記者が殺到し、建設計画は頓挫します。

苛立つ市長は《メシア》の過去を探って、スキャンダルをネタに反撃開始。ところがそんな中で当の《メシア》が刺殺されてしまいます。フランス語を教わっていた少年ネストラスが自白しますが、なんとその母親も罪を認めたことで大混乱が生じます。どちらかが相手を庇っているのか? それともさらに裏がある? そもそも地域の社会活動に熱を上げる外国人がなぜ殺されたのか? 裁判ではネストラスが有罪とされ、母親は釈放されますが、奇怪なことに彼女はそのまま姿を消してしまいます。

ストーリー全体はネストラスの親友フリストス少年が一人称で語ります。不思議な転校生ネストラスは早熟で夜の海を見つめたり、ひとり外国語や文学に没頭したりで、周囲に溶け込めずにいます。がその分、内向的な《ぼく》フリストスと妙に気が合い、部屋の天井に描かれた不可思議な線画を見上げながら、『モンテクリスト伯』『ねじの回転』『審判』といった愛読書について語り合います。実はこの線画を描いたのは《ぼく》なのですが、自分でもその図柄の意味が分かりません。しかし、ネストラスは一言、「君のカオスだね」。

事件後、《ぼく》は母親に連れられてハンブルクに移住し、七年間を過ごします。やっぱり文学が好きなのでしょう、大学の文学部ではヘルダーリンをテーマに選びます。が、

ところで、この辺の経歴はどこかで読んだ気がするなあと思っていると、主人公の洗礼名「フリストス」はいつのまにやら「クリス」に、姓「パパディミトラコプロス」は周囲が覚えられないからと「パパス」に圧縮。なるほど、こうしてパパス探偵が誕生。つまり、これノンシリーズじゃなくて、パパスもののエピソード・ゼロなんですね。いきなり名乗りを上げる場面は、映画「007/カジノ・ロワイヤル」のラストシーンのカッコよさでした。

《ぼく》、今や《おれ》パパスは様々な職を転々としますが(探偵開業はもっと先の話)、父が亡くなり、葬儀のためにギリシャに戻ります。ところが、ネストラスの母親だけではなく、刑期を終えて出所したネストラス自身も姿を消しています。彼らを探して《おれ》はペロポネソス半島を駆け回れども一向にたどり着けず、「まるでカフカの迷宮のようだ」とぼやきが続きます。

作家エフスタシアディスの物語世界の広がりは、今回もギリシャだけに納まりません。ネストラスが獄中でマフィアからロシア語を学び『巨匠とマルガリータ』や『死せる魂』に手を出すかと思うと、《メシア》殺害の因縁はパリにまで遡ります。さらにパパス探偵の人探しは、噂を辿ってバルセロナにまで及び、この町で悪魔的な体験をすることになります。

終盤、パパスはかつて自分が描いたのと酷似した《カオスの図柄》をある場所で目にして驚愕します。《メシア》殺しの真相を知らされた時、目前には《カオスの図柄》の意味がおぼろげに瞬いていました。

『ダイバー』や『クワディ』よりもさらに純文学寄りの感じありです。

エフスタシアディスはすでに最新作『野獣の腹から君に書く』(Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους, 2024)を出しています(これまた不思議なタイトル)。作家自身がバイエルン州の監獄で終身刑囚におこなったインタビューから浮かび上がる、25年を隔てた二件の事件のつながりを描くそうです。ドキュメンタリー作品のようで、今度こそパパスものではなさそう。

ミノス・エフスタシアディス『野獣の腹から君に書く』 メテフミオ出版社、2024年。 |

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(37)―― ロイ・ヴィカーズのギリシャ人――◆

ロイ・ヴィカーズと言えば、もちろん倒叙ミステリの金字塔《迷宮課シリーズ》です。個人的にこのシリーズのどこに惹かれるのかは後で少し触れたいと思いますが、まずはヴィカーズとギリシャとの関係からお話しします。

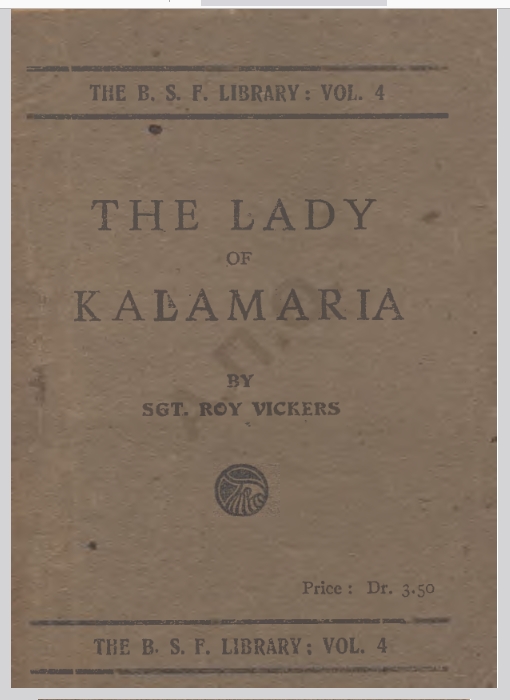

始まりは『世界ミステリ作家事典』の「ロイ・ヴィカーズ」のビブリオに「The Lady of Kalamaria (1918) ギリシャのサロニカで出版されたペイパーバック」とあるのを目にしたことでした。レイスン警部がギリシャ第二の都市テサロニキ(サロニカ)に出張? これはぜひとも読まなくちゃという気になり、ネットで探すとテサロニキ大学の蔵書が公開されていました。

digital.lib.auth.gr/record/150354/files/Auth Lib The Lady of Kalamaria.pdf |

『カラマリアの貴婦人』は141頁の物語が全8章に分けられており、中編と言ったところです。

まずはストーリーをご紹介しましょう。

第一次大戦が勃発して三年目の1917年夏のこと。兵士たちでにぎわうサロニカのヴェニゼロス通りの百貨店から英国陸軍ストラナック少佐がさっそうと現れます。五日間の初休暇をもらい、北部のドイラン前線から戻って買い物を楽しんでいたようです。その後僚友に勧められて、町のシンボルのホワイトタワー庭園へ。途中のテルマイコス湾には小型の帆船が並び、沖合には軍艦や輸送船の姿が見えます。ホワイトタワーは当時まだ周囲が塀に囲まれ、庭園内は上流階級や駐留軍将校の憩いの場になっていました。

と、そこへ一人の若き美女登場、一同の目を引きつけます。「マケドニアではお目にかからない美貌、歩く姿はまさに芸術。容貌は英国人、色彩はイタリア人、ファッションはフランス人。はたしていずこの生まれであろうか?」と作家はさんざん煽りたてますが、近づく色男たちは見向きもされません。オレは誘惑なんかされないぞとやせ我慢のストラナックですが、なぜか美女ローラの方から近づいてきて、同じテーブルでコーヒーを飲むことに。どう見ても危険な《貴婦人》ですが。

ローラが打ち明けるところでは、「怪しいトルコ人と彼に焚きつけられた現地警官に追われていますの、夫のふりをして助けてくださらないこと?」。並の人間なら引いてしまうところを、英国冒険小説の主役たるストラナック、もちろん嬉々として引き受けます(バカン『三十九階段』のハネイ氏あたりを思い出させますね。あれも1915年リアルタイムの作品でした)。

くだんのトルコ人セナートは体よく追っ払われると、隠れ家にすごすご取って返し、これまた謎のドイツ人やトルコ人の仲間たちと何やら次の作戦を立てます。この陰謀がストーリーの柱になりそうです。

ストラナック少佐の方はちゃっかりローラと仲良くなり、僚友の少佐や上官ともどもカラマリア(Καλαμάρια)の住まいに招かれます。カラマリアはサロニカの湾岸東部の瀟洒な地区です。ローラの住まいと言うのも、元ユダヤ人富豪の所有で、19世紀初期の典雅な英国スタイルの豪邸らしいのですが、このローラいったい何者なんでしょう?

少佐は夫の役を演じながらボートで夜の港巡りを楽しんだ後、ローラ邸に泊まることになりますが、その地下室で夜を徹して行われる怪しい作業を目にしてしまいます。おまけに短剣を手にしたセナートが忍び込んできて……

こうしてストラナック少佐は大がかりな犯罪に巻き込まれていきます。ドイツ人フォン・レア&トルコ人セナートたちの狙いは何か? ともに中央同盟側の敵国なのに、ことあるごとに反撥し合っているのはなぜ? ローラの夫だと偽証したがゆえに追われる少佐の運命は?といったまさに王道のスリラーが展開し、クライマックスでは燃えさかる炎が少佐に襲いかかります。

第一次大戦が終結してわずか一年後の1919年、ご当地での出版、ストーリーの舞台も1917年とあっては、読む人に生々しい印象を与えたことでしょう。

ヴィカーズが実際に目にしたであろう町の描写はなかなか興味深いです。サロニカは1912年にオスマン帝国領からギリシャに復帰したばかりでトルコ人住民がまだ多く、ユダヤ人も中世以降ヨーロッパ最大のコミュニティーを持っています。1913年には、人口18万人のうち三分の一ずつをギリシャ人とユダヤ人がそれぞれ占め、その次はムスリム(つまりトルコ系)が1割少し。加えて戦時中のこと、駐留する連合国軍の将兵にあふれ、コスモポリタン的雰囲気が濃厚に漂っています。

ヴェニゼロス通りの人気カフェ《フロカス》が登場し、ここでストラナック少佐と敵役フォン・レアの緊迫の対決となります。実在した店で、酒やパティスリーが供され、連合軍将兵や地元の人々で大いににぎわっていました。

他にも、少佐がマスティハで味付けした飲料を勧められたり、埠頭で「荷担ぎ人たちが集まって奇妙な、西欧人には原始のギリシャ音楽に聞こえるごた混ぜの挽歌を口ずさんでいた。近隣からはニンニクの香りが強く漂い」といった地元風味溢れるシーンもあります(ニンニクはヘルメス探偵のスコルダリアですね。エッセイ第43回)。月夜に少佐たちが出かけるランチでの港巡りは、「化粧漆喰塗りのカラマリアの大邸宅に繰り返し反射する月の輝きを浴びて、街の明かりは霞んでいた。キラキラと輝く

中央同盟側のドイツとトルコが悪役になっているとは言え、政治的背景への絡みはほとんどありません。非情で傲慢なドイツ人将校というのは分かりやすい悪役キャラです。

で、ギリシャ人はいったいどう描かれるのかと言うと、全体が悪役集団と英国人ヒーローの対決の構図なので、ほとんど登場しません。セリフのあるキャラとして、ローラを追いかけるギリシャ人警部がいますが、まんまと騙されるとんまな役で、名前さえ不明。もう一人、ディスコプリディスというギリシャ名の商人が敵側に手を貸しますが、ギリシャ、トルコ、ブルガリアなど複数のバルカン民族の血が流れ、サロニカの商人らしくフランス語に流暢、と複雑なプロフィールを持っています。ただ、ロクにしゃべらせてもらえず、それ以上キャラの深堀りはされません。

| ■『カラマリアの貴婦人』のギリシャ語講座■ |

|---|

| TACHUDROMEION ταχυδρομείον(タヒドロミオン)「郵便(<すばやい走り)」 「ストラナック少佐の目前をおんぼろ馬車が痩せ馬二頭にダラダラと引かれていく。車体の青い太字をなんとか拾い読みしてみる。『タヒドロミオン』。学生時代のかすかな記憶が頭をかすめた。『すばやい走り』だ!」……作品に出てくるギリシャ語はこれだけ。 |

様々な民族のキャラが交錯するなか、一番活躍するのはもちろん《貴婦人》ローラ・

ついでながら、1924年刊の『フィデリティ・ダヴの大仕事』には悪役としてケチな高利貸しストラナックと妖婦ローラ・

と、まあ、愉しい直球スリラーなのですが、残念なことに出版の背景がよく分かりません。付された蔵書カードには、「『カラマリアの貴婦人』、ロイ・ヴィカーズ

そもそも作家ヴィカーズは兵士としてサロニカに来ていたのでしょうか? 気になってしまいます。そこで、ミステリ原書にお詳しいミステリ研究家・翻訳家の三門優祐さんと平山雄一さんにお尋ねしたところ、懇切なご回答を送ってくださいました。いただいた情報をもとにして、ネットでも調べて分かった限りのことを以下にまとめておきます。

(三門さん、平山さん、ご協力ありがとうございました。言うまでもないことですが、勘違いや不備はすべて私の責任です)

まずは「BSF」と「BSFライブラリ」から。

「BSF(British Salonica Force)」、すなわち「英国サロニカ軍」は第一次大戦中サロニカに駐留した部隊です(本稿の下に簡単な年表を付けてあります)。1915年10月(ギリシャはまだ中立状態)にまず先遣部隊として一個師団(アイルランド隊)が、フランス軍一個師団とともに上陸しました。セルビアを救援し、中央同盟側のブルガリア南下を食い止めるべく、マケドニアに防衛ラインを敷くのが目的です。最終的には第12と第16の二つの軍団(それぞれ三個師団を含む。最大時に22万人以上の軍勢)がマケドニア戦線に送られます。この兵士向けにでしょうか、「BSFライブラリ」として都合四冊の本が出版されています(いずれもテサロニキ大学によりネット公開)。

|

1.『英国サロニカ軍の自然史』(Natural History in the B.S.F.)、35頁。1919年1月1日初版、第2刷1919年 1月20日、第3刷1919年2月20日。 2. オーウェン・ラター『タイアダーサーの歌』(Owen Rutter, The Song of Tiadatha)114頁。1919年1月20日初版。2月1日第2刷。 3. H・シンクレア『マケドニア高地の思い出』(H. Sinclair, Highland Memories in Macedonia)、44頁。戦時中の出版。 4. ロイ・ヴィカーズ『カラマリアの貴婦人』(Sgt. Roy Vickers, The Lady of Kalamaria)、141頁。休戦中の出版。 |

『カラマリアの貴婦人』はシリーズ第4巻ということです(もう一冊Private Jenkins of the BSFなる作品が予告されていますが、詳細不明)。『タイアダーサーの歌』の巻末には、近刊『カラマリアの貴婦人』が The first “Shocker” ever written in the field !! と一ページで大宣伝されています。ただ、出版年は表記されず「休戦中の出版」(今から見るとつまり「終戦後」)とあるだけなので、ブルガリア、あるいはドイツとの休戦条約が結ばれた1918年秋(それぞれ9月と11月)以降でしょう。

そこで、ヴィカーズとBSFとのかかわりが知りたくなりますが、そもそも1920年代以前の若い時期のことがいまいち不明です。残念ながら伝記や研究書、完全な作品リストは出版されていないそうです。ウィキ情報では出生地すら記されず、いきなりサリー州チャーターハウス校卒業、オックスフォード大のブレーズノーズ・カレッジ進学、と出てきます。オックスフォードでは学位を取っておらず、在学中から出版関係に関わり始めたのでしょう。

『世界ミステリ作家事典』の記述では、ミドルテンプル法学院で法律を学び始めたものの弁護士としては開業せず。ゴーストライターとなるも断念。相当数のノンフィクション記事を雑誌や新聞に書き、新聞の犯罪担当記者や雑誌の編集者を経て、月刊の小説雑誌『ノヴェル・マガジン』(The Novel Magazine)の編集者となる。1913年から1917年にかけては、みずからも短編20編ほど同紙に発表。初の単行本The Mystery of the Scented Death(1921年)出版以降はペンネームを駆使して通俗スリラーを書きまくったが、これらはあくまでも時代の産物で、今日では忘れ去られている、とあります。

『カラマリアの貴婦人』はまさに「忘れられた通俗スリラー」なんでしょうね(なんとか掘り起こしたい)。

『ノヴェル・マガジン』編集を担当したのは1915年~1918年のようです。同紙掲載の作品としては、“On the Giant’s Head” (July 1915), “The Hands of Clock” (July 1915), “The Unforbidden Sin” (March 1916), “The Eighth Lamp” (July 1916) などのタイトルが確認できます。最後のものは「八番目の明かり」として和訳されています(小池滋編『世界鉄道推理傑作選2』、深夜地下鉄駅のホームの明かりが消されると謎の列車がすべり込んで来るというホラーめいたミステリ)。

またそれ以前にも、英週刊誌Pearson’s WeeklyやSheffield Weekly Telegraph、さらに米雑誌Detective Story Magazineなどにも執筆しています。私が確認できたもっとも古いヴィカーズ作品はPearson’s Weekly 1913年3月号に掲載の“The Real Reason”でした。

ということは、これら初期の執筆活動(1913年~18年)の最後の時期が『カラマリアの貴婦人』のストーリー及び出版の時期(1917年~19年)と重なることになります。彼の従軍の状況がますます知りたくなってきますね。

Tony Medawar編Bodies from the Library(2023年)の著者略歴によると、「1916年8月ダラム軽歩兵大隊(Durham Light Infantry)に兵卒として入隊、続く3年間をギリシャで過ごし、マケドニア戦線で戦う英国サロニカ軍向けの新聞『バルカン・ニュース』(Balkan News)執筆も任務に割り当てられていた」のだそうです。

ダラム軽歩兵大隊ですが、国防義勇軍として1916年11月15日フランス経由でサロニカに上陸し、翌1917年3月には第16軍団第28師団に組み入れられます(ペンネームDavid Durhamはここから採ったのか?)。『カラマリアの貴婦人』のストーリーはまさに1917年夏の設定です。3年間の従軍と言うことは、終戦後の1919年あたりに帰国。その間際に『カラマリアの貴婦人』を出版したようです。

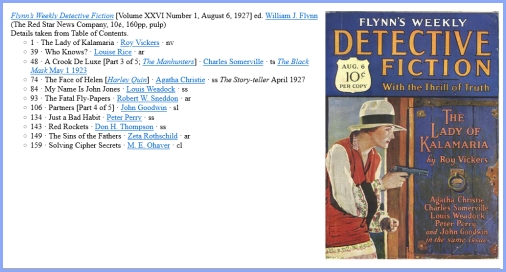

その後『カラマリアの貴婦人』は1927年のFlynn’s Weekly Detective Fiction 8月6日号にも巻頭作として収録されています。目次を見る限りページ数がずいぶん少ない(40頁足らず)ので、アブリッジ版のような気がします(同じ号にはクリスティー短編「ヘレンの首」掲載)。

Magazine Contents Lists: Page 533 |

それにしても、軍曹として従軍しながら、『ノヴェル・マガジン』や『バルカン・ニュース』の編集や執筆をしていたということなのでしょうか? 塹壕の中でペンを執るというのはちょっと想像するのが難しいですが、いつかヴィカーズの書簡や研究書が出版されれば、そのへんが解明されるかもしれません。

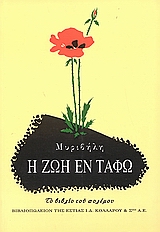

ちなみに、ギリシャ反戦文学の古典である『墓の中の生』(Στράτης Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω)も、著者ストラティス・ミリヴィリスのマケドニア戦線の従軍体験を基にしていますが、セルビアの塹壕の中で構想を温め、1917年にサロニカの新聞に一章分が発表されたものの、全体が書籍となったのは1924年、戦後ようやく6年が経ってからのことでした。ヴィカーズの場合、エンタメ作とは言え、どれほど素早く書き上げたのかが分かります。

縁あって、今回マケドニア戦線に迷い込んだのですから、兵士の暮らしを想像するヒントがもらえそうな本を二点ほどついでに覗いてみたいと思います(BSFの詳細な情報を含んでおり、『カラマリアの貴婦人』を読む時の参考書にもなりそうです)。

一点目は、ヘンリー・オーウェン(Harry Collinson Owen, 1882–1956)の回想録『サロニカとその後』(Salonica and After, 1919年)です。ジャーナリストとしての手腕を買われて派遣された人で、現地の新聞『バルカン・ニュース』編集に当たりました。この新聞は1915年11月から1919年10月まで、まさにマケドニア戦線の時期全体にわたって軍人向けに発行された4ページ(のち2ページ)の日刊紙です。ウイットに富む明快な書きっぷりで、地域の政治情勢からは中立を保ち、連合国軍間の感情を悪化させることもなかった、と高く評価されています。

『サロニカとその後』は終戦直後に出されただけあって、著者自身が体験したサロニカの町の雰囲気、あるいは前線の兵士たちや塹壕の様子が細部まで活写されています。その中から、『カラマリアの貴婦人』の情景を立体化させてくれる部分をいくつか挙げてみます。

ヘンリー・オーウェン『サロニカとその後』 後者はInternet Archiveに無料公開されているもの。 |

(1)サロニカの風景

英国人にとって当時のサロニカは、新約聖書の「テサロニケ人への手紙」や「使徒行伝」でのみ知られる遥かな

1915年初めて英仏部隊が上陸した際、ギリシャはまだ公式には中立で、その分現地の住民もうわべは友好的ながら、実際は非協力的な態度だったようです。オーウェンが引く証言では、部隊に指示を与えるはずの英国領事館には到着の計画がきちんと伝わっておらず、野次馬が見守る中を上陸したもののお粗末な混乱ぶりをさらしていたとか。一方ドイツとオーストリアの領事館は英国兵と武器の数を、ギリシャの無線を使い堂々とベルリンに報告していたと言います。

意外なことですが、サロニカの人にとっても、イギリスは他の欧州の大国(フランス、ドイツ、オーストリア、イタリア、ロシア)ほどには知られていませんでした。『カラマリアの貴婦人』で怪しげな人物が「サロニカの商人らしくフランス語に流暢だった」と語られる通り、商用の外国語はフランス語でした。町の経済を握っていたユダヤ人コミュニティーはフランス語教育に力を入れており、子供たちはラシーヌやモリエールを学び、流暢にフランス語で会話した、とオーウェンは記します。ストラナック少佐も御者に「ヴェニゼロス通りへ。

ただ、ユダヤ人の家庭内で話されていたのは、15世紀にセファルディ系ユダヤ人がスペインから持ち来ったラディーノ語(ユダヤ・スペイン語)でした。なので、カラマリアの屋敷でもローラが使用人たちと「スペイン語らしき言語」で会話しています。

仏軍の総司令官のもとで、まずは町の郊外に軍隊野営地と防御用の塹壕の造営が始まります。やがて残りの英国軍部隊が続々と上陸し、翌1916年夏からは同盟のロシア軍、ルーマニア軍、イタリア軍が到着します。さらに、コンスタンディノス王の意向で中立を決めていたギリシャ自身も1917年6月にヴェニゼロス政権によって国王と王党派が追放されて以降、連合国軍側に参加します。かくしてサロニカにはカフェ、キャバレー、映画館、ミュージックホール、劇場、さらにはスケートリンクにまで将兵が溢れかえり、(オーウェン言うところの)「世界で最も混雑した町」に。生活の中心、

ストラナック少佐の訪れたホワイトタワー庭園とフロカスの店は、将兵に特に人気の場所でした。オーウェンによれば、「前線の兵士にとって、三日間の休暇を得てサロニカに来るのが夢」で、休日の子供のようにウキウキと町をぶらつき、僚友から頼まれた物資を買い求めるのが何よりも楽しみ。ローラに出会ったあのホワイトタワー庭園のレストランに席を占め、オーケストラ演奏が流れる中で牛肉に舌鼓を打つのが贅沢だったそうです。

また、宿敵ドイツ人との対決の場となる《フロカス》は、オーナーのフロカス兄弟の一人がフランスで修業し覚えたチョコレートケーキが売りの西欧風カフェ・レストランです。「町の洒落たカフェ、と誰もが認めるフロカスの店では、連合国軍の将兵や地元の上流層が丸テーブルで肘をつき合わせながら、お茶、コーヒー、ビール、それに飛び切りの高価なケーキをたっぷりと賞味」「ケーキはパリ、カプシーヌ大通りのパティスリーに匹敵」とオーウェンは絶賛しています。ただし、肝心なのは食事だけではなく、連合国軍将兵の会合場所となっている点で、マケドニアのあらゆる出来事が議論され、その分、敵スパイの跋扈する危険な巣窟でもあったようです。

(2)ドイランの戦い

サロニカ市内から北70キロほどのところにあるのがドイラン湖(ギリシャ語発音では「ドイラニ Δοϊράνη」)。ブルガリアとギリシャの国境に位置する要衝で、その周辺の丘に双方の軍が塹壕を掘って睨み合います。『カラマリアの貴婦人』で、少佐が休暇を得てサロニカ市内へ帰還したのはこの前線からでした。塹壕、道路、鉄道、橋、港湾といった軍事インフラ整備と持久戦が三年近く続いたマケドニア戦線ですが、両軍が実際に衝突し最も激しい戦いとなった一つがこのドイランの戦いです。英国軍はブルガリア軍に向かって三度の突撃を試みますが、戦力・布陣場所ともに相手が有利で、いずれも英国が敗退。しかし、ここでブルガリア軍を引きつけておいたために、より西方の前線をフランス・セルビア軍が突破し、連合軍の勝利につながりました。

1917年の1回目の戦いには、ヴィカーズの第28師団は参加していないようです。それもあってか、『カラマリアの貴婦人』ではドイランの名前は一言触れられるだけですが、『サロニカとその後』はまるまる一章を取って、戦術が実に詳細に語られます(細かすぎて戦争史の専門家でもないと十分理解できない)。苦労して山上の砦を取ったと思ったら、ブルガリア軍はすでに退却した後だったというのが印象に残ります。

ついでながら、エッセイ第21回でご紹介したフリサ・スピロプル『ざわめく湖水』の舞台はこの湖です(現在はギリシャと北マケドニアの国境に位置)。

(3)サロニカ大火

『カラマリアの貴婦人』のクライマックスでストラナック少佐は凄まじい町の大火災に巻き込まれますが、これは実際に起きた災害です。まさにストーリー通り、1917年 8月18日午後に出火、32時間燃え続け町の三分の一が焼失しました。死傷者は少なかったのですが、教会・市庁舎・銀行・商店(フロカスの店も)が被害を受け、7万人以上(うち5万人あまりがユダヤ人)が住まいを失い、国内ばかりかフランスやパレスチナへも流出することになる大惨事でした。カラマリア地区へも避難しています(が、1931年この地区は極右派による反ユダヤ

オーウェン自身市内にいて実際に火災を体験しており、「大火」の章に詳しく書かれています。「大火事ですよ。町の半分が焼けているそうです!」のメイドの声に起こされたオーウェンが屋上から見ると、北西部のトルコ人街に火の手が上がっています。最初は余裕があったのでしょう、外国人クラブで悠々と食事。しかし、次第に紅蓮の炎が迫り、街路はミシンや鏡を抱えた避難民で混乱し始めます。町には消火設備がほぼ皆無で、退避の指揮系統も混乱。連合国の将兵たちが消火活動を開始。停電の中オーウェンは蠟燭の火を頼りに、『バルカン・ニュース』を夜十時まで印刷した後退避しますが、退避する住民は波のうねりとなって埠頭近くまで達します。翌朝焼け跡を歩くと、町のほとんどの建物が焼失。オフィスも印刷機も焼け焦げ、惨めなありさまだった、とオーウェンは絶望を記します。

この大火はサロニカ市内の話であり、『バルカン・ニュース』でも大きく報じられているので、ヴィカーズが直接目撃したのかどうか不明です。ただ、『サロニカとその後』には「ダラムの一中隊が到着し哨兵線を張るが、鎮火には役立たず」という一節があるので、炎相手に果敢に活動していたのかもしれません。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balkan_News_Salonica_22_August_1917.JPG 『バルカン・ニュース』1917年8月22日号。 サロニカ大火の記事(鎮火の三日後)。「英国軍には被害はなく、ギリシャ人兵士二名の遺体が見つかったという未確認情報のみ。 |

あと二つほど、『カラマリアの貴婦人』に直接は現れないものの、ひじょうに興味を引かれた箇所を挙げておきます。

(4)『バルカン・ニュース(B. N.)』

ヴィカーズも投稿していたという新聞『バルカン・ニュース』に関しては、オーウェン自身が編集長をやっていただけあって、「B. N.」の章で詳しく語ってくれます。

当時サロニカでは、二十を超える言語の新聞が発行されていましたが、意外なことに英字新聞は他に出ていなかったそうです。しかも植字工は英語を知らないユダヤ人、ギリシャ人、イタリア人ばかりで間違いが多く、もう一人の英国人スタッフはひたすら校正に忙殺されていたと言います。しかしながら、ロンドンから輸送される新聞は三週間以上の遅れがあり、そのギャップを埋め、かつ(お堅い大新聞のようにではなく)自由な編集方針で、将兵に希望と安心を与えたい、「兵士を元気づけられるのは故郷からの手紙と『B. N.』のみだ!」という矜持が声高に宣言されています。

ただ問題なのは、人手や資材の不足。週に七日間発行という自転車操業の一方で、情報源となる電報は絶えず遅れ、機械の故障は日常茶飯事。おまけに次々と将兵が訪れ「ピアノはどこで買える?」「チェックを現金化してもらえまいか?」「9キロ先の総合病院に車で送ってほしい」「サロニカの古跡に関するいい本はないかな?」「休暇もらって来たよ、今夜一杯どう?」「ギリシャ語会話を練習したいんだけど誰か軍人を紹介してくれない?」「詩を書いたんだが載せてくれませんか? いつまでもここで待ちますので」などお悩み相談室と化していたようです。この最後の質問のように、自称詩人たちから新聞への投稿依頼が山のように届いたとのこと(良いのもあるけど大部分はterribleな出来だったとか)。

他のスタッフのことについては書かれていませんが、ヴィカーズも前線から休暇をもらって来た時に、校正作業にこき使われていたのでしょうか?

(5)バルカン・ステージ

もう一つ、興味深いのは「バルカン・ステージ」の章です。「

塹壕掘りにインフラ整備、来る日も来る日も持久戦で精神的にくたくたの英国サロニカ軍には、町中で過ごす数日の休暇以外には楽しみもなく、本国から慰問の劇団も来ない。そんな兵士たちの士気を落とさないようにと企画されたのが、本人たちによる「パントマイム」(クリスマスの笑劇)の上演です。1915年クリスマス・イヴに衛生兵部隊が野外の大天幕で演じたのが最初でした。初めは贅沢だと思われていたのが大好評で、その必要性を軍上層部も認めることになります。翌年からは多くの部隊が、舞台制作によって戦地の陰鬱な気分を発散しよう、と参加。将兵たちには画家、レビュー俳優、ダンサー、女役、ミュージシャンなどプロレベルの多様な才能がそろっており、衣装はサロニカの町で調達、時には休暇で帰国した者たちが持って戻ることもあったそうです。

出し物は「ロビンソン・クルーソー」や「アラジン」など。もっとも出来がよかった一つとしてオーウェンは、第28師団の「青髭」を挙げ、(ヴィカーズ所属の)ダラム軽歩兵第5大隊第2線の豪華な衣装とオーケストラは見事だった、と褒め立てています。大隊は数百人はいるでしょうから、ヴィカーズが何を担当したかは分かりませんが、「ラッパ」を吹いていた姿を愉しく妄想しておきましょう。

オーウェンはジャーナリストとして赴いたので、ヴィカーズ軍曹とは待遇が少々違っていたかもしれません。その点では士官として従軍し、ドイランの戦いにも参加した人物によるもう一冊の方が目にした情景や境遇がヴィカーズに近い気がします。

上に挙げたBSFライブラリー第2巻のオーウェン・ラター『タイアダーサーの歌』(Owen Rutter, 1889-1944, The Song of Tiadatha) です。

オーウェン・ラター『タイアダーサーの歌』。 後者はInternet Archiveに無料公開されているもの。 |

ヴィカーズとほぼ同い年のラター(ヴィカーズの生年は1888年と1889年の二説あり)は1915年に第26師団のウィルトシャー連隊 (Wiltshire Regiment)、第7大隊の大尉としてマケドニア戦線に送られ、BSFの二つの軍団中、(ヴィカーズの第16軍団とは別の)第12軍団所属となります。オーウェンとともに『バルカン・ニュース』の編集にかかわりながら、”Klip-Klip”のペンネームで同紙週刊版のThe Orient Weeklyに掲載した「タイアダーサーの歌」が評判となって、BSFライブラリーの一冊として刊行されました。この作品はなかなか人気があったようで、1920年には本国で第3刷が、さらに1922年には続編『タイアダーサーの旅』が出ています。

変わったタイトルは、米国詩人H・W・ロングフェローの『ハイアワサの歌』(The Song of Hiawatha。アメリカ原住民が主人公の叙事詩)のもじり(タイアダーサー=Tired Arthur)ですが、内容は全く関係ありません。セントジェームズ地区でフラフラしていた二十二歳の若造《

サロニカ上陸までのルートは、まず真夜中に輸送船でフランスへ渡り(「楽団もラッパも、手を振る人もなし。歌を口ずさむ兵はおらず、舷門に響くは水筒のゴボゴボ、装備のガチャガチャの音だけ。ひっそりと夜中に乗船、英国の崖は闇に消えていく」)、上陸後は民家に宿を借りながら(「泥まみれの通りに散らばった小屋に住まうのは老人と女子供のみ」)ひたすら徒歩で行軍、鉄道駅から家畜運搬用の貨物列車に乗って藁の床で眠りながら(それでも「三等の列車の方が一等の徒歩旅行よりまし」)マルセイユへ。美景に見入る間もなく巡洋艦に詰め込まれ、ようやく「朝日の中に輝く白くかわいらしい」サロニカの町。しかし「ようこその言葉も、歓迎の旗もない。住民は戸口か、煤けた窓を通して、一片の感動すらなくこちらの行軍を眺めている」。

ヴィカーズ軍曹の到着もこんな感じだったのでしょう(一方、ジャーナリストのオーウェンはイタリアのメッシーナから悠々と商船でピレアス港へ。船内で知り合ったフランス人女性のおかげで手厚くホテルに案内された、と『サロニカとその後』にあります)。

ストラナック少佐同様、タイアダーサーも休暇中ヴェニゼロス通りでショッピングを楽しみ、やっぱりフロカスの店で連合国軍の兵士たちに混じってティータイム。ラバを引きながらいよいよ北のドイランの塹壕へ。ここで大活躍するも(ある章題は「夜明けのはなれわざ」)負傷して後方へ送り返され、病院で養生。サロニカ大火にも遭遇し、逃げ惑う人々で大混乱の町の中を僚友と兵卒とともに避難に手を貸しています。

三年後に終戦でようやく帰国の許可。帰りは敷設されたばかりの鉄道でギリシャ中部まで下り、トラックに乗り換えてコリントス湾岸の港イテアへ。途中デルポイを通るので、いそいそと古代遺跡の見物(これはオーウェンも同じ)。お隣りイタリアへ渡ってから列車、船と乗り継いでようやくサウサンプトンに着き、めでたく恋人と再会を果たします。かくして軽佻なひよっ子だったタイアダーサーは戦場で鍛えられて逞しい兵士となり、祖国を離れて初めて祖国愛を知ったのであった……で小叙事詩は幕を下ろします。脚色はあるにしても、背後にヴィカーズ軍曹の姿が透かし見えそうな気がします。

『タイアダーサーの歌』にはオーウェンの推薦文が付いており、「BSFメンバーなければ十分には味わえないだろう」と記されていますが、英国版第3刷の編者は「BSFのメンバーを超えて、戦場へ赴いた者に共通の経験を含む《大戦の小叙事詩》だ」と普遍的な魅力を強調します。この点では後者の方が正しそうです。

なお、ラターは後に専業作家となって膨大な量の著作を発表し、日本や台湾の紀行文も残しているようです。

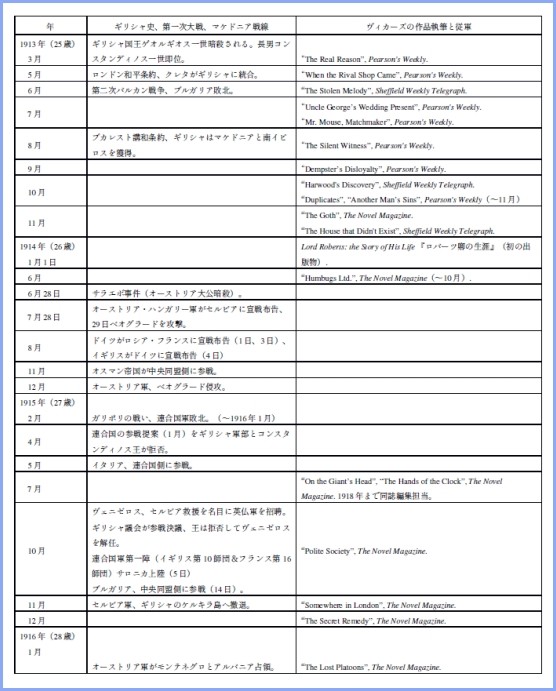

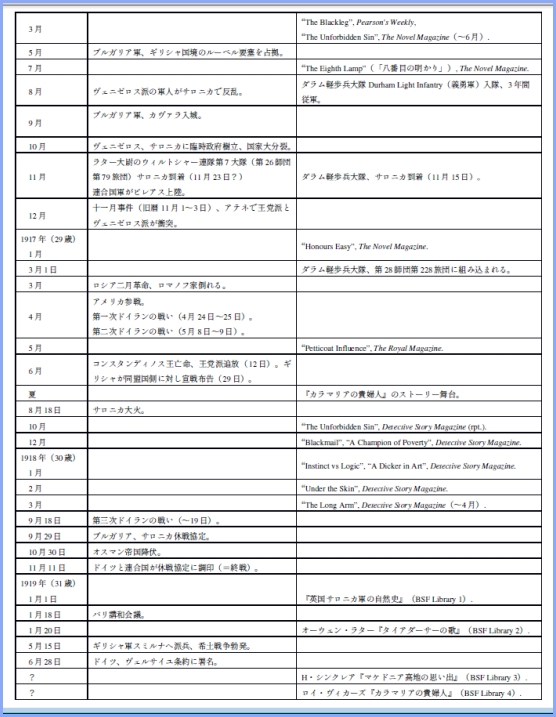

ヴィカーズの作品執筆と従軍の動きを、ギリシャ史、第一次大戦、マケドニア戦線と合わせてごく簡単にまとめておきます。左欄のカッコ内はヴィカーズの年齢(1888年生まれとして)。作品は私が確認できたものを挙げたに過ぎません(漏れているのがいろいろとあると思います。特に1914年の執筆作など)。

【↓画像をクリックするとPDFファイルがひらきます】

◆ヴィカーズについてもう一言

作家ヴィカーズの話に戻りましょう。

1924年に女怪盗もの『フィデリティ・ダヴの大仕事』を上梓、1934年《迷宮課シリーズ》の第一作「ゴムのラッパ」を『ピアスンズ・マガジン』に発表し、1947年にはクイーンの序文付き『迷宮課事件簿』によって《倒叙ミステリ》の旗手となる経緯はよく知られる通りです。

様々な傾向の作品を含むこの《倒叙ミステリ》ですが、『ソーンダイク博士短編全集』第1巻の解説で訳者の渕上痩平氏が明快な四分類を試みておられます。

|

1 捜査過程中心型 フリーマン『歌う骨』、クロフツ『クロイドン発12時30分』 2 手がかり中心型 ヴィカーズ《迷宮課シリーズ》 3 人物描写中心型 アイルズ『殺意』、ハル『伯母殺人事件』 4 対決構図中心型 《刑事コロンボ・シリーズ》 |

もちろんこういうカテゴリー分類には常にあることですが、一つの作品がいずれかに属するというものではなく、実際は各作品にこれらの特徴が複合的に含まれ、強調ポイントが異なるに過ぎないと記しておられるのは、まさにその通りです。

さて、私がなぜ《迷宮課シリーズ》にこれほど惹かれるのかということですが、ごく単純な理由からです。上の四分類は作品の重点がどこに置かれているかですが、私が読むとき気になるのは――大雑把な話ですが――焦点が置かれるのが犯人か探偵か、という点です。倒叙ものである以上、犯人焦点の描写が増えるのは当然ですが、どの程度犯人の方に寄るのかには、様々な段階があるはずです。刑事コロンボのような、どう見てもヒーロー探偵焦点型が一方の端にあり、多方そのまま突き抜けると犯人焦点のクライムストーリーになってしまう『殺意』『伯母殺人事件』型が反対の端に位置し、その間には多様な色合いの作品がひしめき並んでいるイメージです。ソーンダイク博士は奇矯な天才探偵ではないけれど、証拠によって詰めていく博士の姿がメインなので探偵焦点寄り、『クロイドン発12時30分』やは『フレンチ警部と毒蛇の謎』はおなじみのシリーズ探偵が登場し犯罪を暴きますが、犯人の焦りや油断といった心理の中に深く分け入っていく部分こそが異様に面白くて、犯人焦点寄りの作品の印象を受けます(極端に言うと、最後のフレンチ警部の解決章はなくても困らない……)。

で、ユニークなのが《迷宮課》です。よく言われるのが、コロンボのような有能な探偵による事件解明ではなく、質に入れられた宝石とか捨てられた玩具が時間を置いて《偶然》発見され(いわゆる「レイスンの幸運」)再捜査が始まり、解決に至る点です。ソーンダイク博士の綿密な捜査と比べるとその差は一目瞭然。「フリーマンほど推理的には仕組まれてはいないし、証拠もそれほど科学的、絶対的ではない」(E・クイーンの序)。作家自身も「非論理的な結びつけが専門」「得意の当て推量」などと言っています。

ただし、《迷宮課》の名誉のために言っておくと、《偶然》というのはお宮入り事件再捜査のきっかけのことであって、捜査自体は聞き込みとか、事件のアーカイヴ作成とか、けっこう真面目にやってます。コロンボ風の罠を仕掛けたり、クイーン式論理でちょっと味付けした作品もあります。

にもかかわらず、気の毒にもレイスン警部の存在は後方に押しやられ、キャラがほとんど立ってきません。「ぼくはこいつと一勝負するつもりだ」なんてセリフがただの気負いに終わったり、犯人と上司との対決のそばでただの脇役に堕す場合さえあります。そもそも警部の風貌とか趣味とか(ありましたっけ?)まったく記憶に残らないし、かつて「名探偵紳士録」のような本でも見た記憶がなく、R警部とか刑事Aでも別によさそう。

ということで、『クロイドン発12時30分』以上に、

そうである以上読んで面白いのは、毎回ちょこっと出てくる探偵ではなくて、焦点を当てられた犯人の心の動きや行動です。もちろん毎回の犯人は別人で、犯行に至る動機や準備、犯行後の言動、告発・逮捕されてからの反応などが実に様々。単純な三角関係のねじれだけではなく、独りよがりの横恋慕やら歪んだ上昇志向、階級差に根ざした劣等感、果ては慈悲による殺人(これは犯人側の理屈)などから次々と事件が起こります。犯人像も、最後まで超然としたクールなのがいれば、最後まで見苦しい悪あがきタイプまでバリエーションに富んでいます。

例を挙げれば限りがありませんが、「笑った夫人」のねじれた愛情とか、「黄色いジャンパー」や「ワニ皮の化粧ケース」の犯人の独りよがり、「オックスフォード街のカウボーイ」の犯行後の豹変など、忘れがたい印象を残します。「かえれマリオン」の犯人の惚けたふてぶてしさも異様。犯行を済ませた犯人がいい加減な新聞報道を読みながら「こんなこと、オレやってないぞ」と呆れる「なかったはずのタイプライター」の皮肉もけっこう気に入っています。

《犯罪者群像》とでも呼びたいこの多彩さこそが読みどころです。

肝心なのは、彼らがコロンボの敵役のようなキレキレの超エリートではなく、ごく普通の人という点。性悪の配偶者と別れたいとか、不倫に清算をつけるといったありがちの動機からから犯罪に手を染め、ゴマかそうとしてどんどん泥沼にハマっていきます。読者としては、こいつ何バカなことやってんだろと思いながらも、しかしある瞬間に、ああこれねえ、自分にもぜったいあるよなと気づかされ、作品の最後まで付き合ってやらなくては、となります。犯人があまりに愚直すぎるため、最後の警察との対決がいっこうに盛り上がらない場合さえあり(「恐妻家の殺人」。しかしその愚直さが読みどころ)。松本清張お気に入りのシリーズだったというのも頷けます。

《偶然》によって事件を解くレイスン警部、と言うよりも《偶然》によって足がつく犯罪者、がキモでしょう。

犯人焦点の作品をシリーズ化するのはそもそも容易ではないはずです。ルパンのように途中で犯罪者を探偵に転向させるとか、金持ち相手に盗みはすれど殺しは犯さぬ義賊タイプにするくらいしかなさそう(ハイスミスのリプリー氏は稀有な例外)。『フィデリティ・ダヴ』シリーズは義賊タイプの試みですが、それでも毎回のヒロインの成功ぶりが次第に鼻についてきます。これらに対して、《迷宮課》は(殺人という重犯罪をテーマとしながらも)犯罪者を一人に固定するのではなく、様々なタイプを次々に登場させるという、もう一つの道を取っているわけです。

あるミステリ作家が「シリーズ探偵ものと単発物、どっちにする?」がテーマのエッセイで、読者は探偵で選ぶので売れっ子になりたいならシリーズ探偵ものがよい、ただしマンネリ化して作家自身が飽きてしまう危険ありと言っています。これを巧みにひねって「シリーズ・単発犯罪者もの」とし、作者も読者も毎回楽しめるようにしたのが《迷宮課》ということでしょうか。

《迷宮課シリーズ》、今ではあまり読まれないような気がするので、今回ちょっと記しておきました。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

| 広島在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっともっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・純文学も好きです。 凡庸なタイトルでちょっと損しているなと思うのが、クリスティー『ポアロのクリスマス』と『ハロウィーン・パーティ』。ジュヴナイルものかなと勝手に想像し、最近まで読まずにいましたが、これなかなかの謎解きミステリです。お得意のクローズド・サークルや回想の殺人をさらに一ひねりして愉しませてくれます。 さらに『ハロウィーン・パーティ』では思わぬ発見あり。ギリシャ訪問はポアロとパーカー・パイン氏だけかと思ってましたが、この作品ではポアロの盟友オリヴァー夫人がかつてギリシャへクルーズ旅行に出かけ、船が揺れて海に落っこちたエピソードを披露してくれます。しかも、ただの思い出ネタ(作家本人は1930年と1958年にギリシャ旅行)かと思いきや、次第にアリアドネやイフィゲニアなどのギリシャ神話に言及され、深い部分で事件に絡んでくるのは驚きです。 それともう一つ。『ハロウィーン・パーティ』ではオリヴァー夫人の友人が「カリンのジャム」を作っています! 前回エッセイに続き、またしても「西洋カリン」vs「マルメロ」の謎。どっちでしょう? 今回は……マルメロquinceでした。 |

黒澤明『生きる』ギリシャ語訳シナリオ エゴケロス出版社、2003年、初版1990年。 パパス探偵はこの感動作のギリシャ語タイトル「 ついでながら、私がこの映画を初めて観たのは1989年アテネの古ぼけた映画館で、《黒澤映画特集》として、「七人の侍」「蜘蛛巣城」「羅生門」などが二本立てで(!)連夜上映されました。親子連れの客も多かったですが、ちびっ子たちの歓声が一番響いたのは菊千代のオーバーな演技だったのを覚えています。 |

ストラティス・ミリヴィリス『墓の中の生』 エスティア出版社、2006年第39刷。 |

| ローレンス・トリート『ミステリーの書き方』 ミステリ作家たちの愉しいエッセイ集。上に引いたのは、ヒラリー・ウォー「シリーズ物と単発物」から。 |