何か不安になるべき深刻な理由がひとつでも彼にあっただろうか? 否。普段と違うことなど何もなかった。脅威は少しもなかった。不穏に感じるなどばかげていたし、彼はいま旅客のひとりとして、そう感じる理由もないのだとわかっており、自分を落ち着かせようと努めていた。

ともかく、実際のところ、不安であるはずはないのだ。しかしいつから根拠もなくこのように動揺し、苦しく感じ始めていたのか、彼はわからずにいた。

いずれにせよヨーロッパを発ったときからではない。それどころかジョゼフ・ティマールは勇猛に、熱意で肌を赤く染めて旅立ちさえしたのだ。

リーブルヴィル[註:アフリカ、ガボン共和国の首都。ガボンは当時フランス領赤道アフリカの一部]への上陸作業が始まったときか、それともガボンと初めて連絡したときからか? 港の入江に投錨し、そこからはるか大地は──砂は白い線のようで、さらにそれを越えた先の森林は暗い線のように見えた。大きな灰色のうねりが船を掴み、胴体にぶつかり押し上げている。ティマールは船の梯子のいちばん下でひとり、足を海面に浸けながら、カヌーがすぐさま近づいて来てオールを使って反転するのを見つめていた。

裸の腕、黒肌の腕が、彼を掴んだ。そして彼は引き寄せられ、ニグロと共に波頭を飛び越えた。15分ほどか、あるいはもう少しかかって、彼らはコンクリートの消波ブロックが積み重なる防波堤へと辿り着いた。カヌーはすでに笛を鳴らしていた。

ニグロさえ待ってはいなかった。誰もいなかった。ティマールは荷物と共に大地のただ中へ放り出されたのだ!

しかし、不安が始まったのはそのときではない。彼はおのれを律していた。彼は通りを行くトラックに向かって手を挙げ、リーブルヴィルにある唯一のホテル《セントラル》へ連れて行ってくれるよう頼んだ。

それは素敵な時間だった。絵になる景色! まさにアフリカだ! カフェの壁にはニグロの仮面が飾られており、日除けの下にある蓄音機を鳴らしてボーイがウィスキーを注ぐのを見ると、ティマールは自分が植民地開拓者(コロン)になった気がした!(仏原文/英訳文から瀬名の試訳)

今回取り上げる『Le coup de lune』(1933)は、日本に邦訳紹介されていないシムノンのロマン・デュール作品である。戦前から戦中期にかけてのいわゆる第一期・第二期の単発作品はその多くがいまなお日本では未紹介の状態にあり、しかもわずかに邦訳された作品でさえ、ほとんどは戦前や戦後すぐの訳業で、現在は書籍が容易に入手できない。

一度でも邦訳紹介された長編はともかく、まったくの未邦訳作品の扱いをどうするか悩んだが、やはり順番に取り上げることにした。ひとつには、邦訳がなくても英訳の商業出版が出ているなら私でもそれなりに読めるということ。ふたつめに、本連載はこの掲載ペースだとかなりの長期にわたるので(20年くらい?)、いずれ私でも研鑽を積めば原文のフランス語で未訳作品が読めるようになるかもしれないということ。もうひとつの理由として、今後は人工知能(AI)が飛躍的に発達し、原文テキストさえあれば自動翻訳で未訳作品を誰もが気軽に読める時代が意外とすぐにやって来るかもしれない、という予想があったことだ。

翻訳業を生業とする方々や人の手による翻訳文芸を愛する読者が集う場でこんな発言は不穏当かもしれないが、世界のAI研究者はいま確実に次の目標を言語、すなわち自動翻訳と見なしており、10年後には実務翻訳なら多くがAIによってなされていておかしくないと私は考えているからだ。たぶんそのころには文芸作品でさえほとんどのプロ翻訳家が下訳にAIを使うようになっているだろう。

悲しいことかどうかはわからないが、いずれGoogleやFacebookのAIによって翻訳された書籍が翻訳ミステリー大賞を獲ってしまう時代も来ると思う。あるいは海外ミステリー好きの優秀なAI研究者が日本に2、3人いて、「翻訳ミステリー大賞の奪取をターゲットにする」と決めて大手出版社や広告代理店と組み、本気で研究開発に乗り出したら、たぶん勝ち目はない。各地方の読書会にはAI(と、その開発チーム)をゲストに招くようになるだろう。社会の倫理観が変わったとき、人はそれを“未来”と呼ぶ。【註2】

少なくともいま(2017年現在)Google翻訳のフランス語から日本語への翻訳はまったく役に立たない。だがフランス語から英語への翻訳は、2016年の秋を境にして(ディープラーニングの成果らしい)驚くほど滑らかになった。そうすると英訳出版されていない作品でもGoogle翻訳があれば英文で読めることになる。日本語への翻訳も、いずれスムーズになるかもしれない。

だから「読みたいか、読みたくないか、本当のところどうなのだ」という単純な動機を、この連載ではいつも大事にしておきたい。決して義務で読むのではないのだ。疲れて読みたくなければスキップできる選択肢を自分のなかに残しておきたい。

ただ将来、ひょっとして何かの間違いが起こって(?)日本にシムノンブームが再来し、新たに訳出紹介が進むことがないとも限らない。そのとき本連載が案内役になれたら嬉しい、と思った次第だ。

やはり人の手による翻訳の妙味は捨てがたいし、何より翻訳とは面白く創造的な知的作業だ。AIに人類が負けることと、その作業が知的で創造的であるかどうかは別問題なのである(つい1、2年前まで、人類はそんなことさえ的確に想像できなかった)。今回、私も仏原文と英訳文から自分なりに冒頭シーンを翻訳してみた。素人の訳文で恐縮だが、作品の雰囲気が少しでもうまく伝わっただろうか?

さあ、肝心の作品そのものへと話を進めよう。

私の手元には新旧2種類の商業英訳テキストがあり、ざっと比較するとかなり英文が違うことがわかったので、より新しいニューヨーク・レビュー・ブックス(nyrb)版を読んだ。この叢書は表紙デザインがかっこよく、著名作家が熱の籠もった前書きや後書きを寄せているので読み応えもある。

プロが英訳したシムノン作品を読み通すのは私にとって初めての体験だったわけだが、冒頭からぐいぐいと惹き込まれてまったく読書が苦にならなかった。本書が日本未紹介なのはもったいないと思う。そのくらい良い作品なのだ。いまからでもどこかで邦訳出版を検討してほしい。

本書はシムノンが初めて本名名義でアフリカの地を舞台にした異郷小説である。シムノンといえばパリが舞台の共感の物語、という固定観念があったためか、あるいはシムノンの紹介に熱心だった故・長島良三氏もそのイメージを崩したくないと思っていたのか、シムノンの異郷小説はほとんど避けるかのように邦訳が見送られてきた。だがシムノンは早くからアフリカ大陸とアメリカに憧憬を抱いていたように思える。当時のフランスという国の興味・関心のあり方に近いものを最初は持っていたのではないか。エキゾチックな黒檀のアフリカの大地は、第一次大戦後のフランスにとってなおも植民地支配の土地であり、また遠きアメリカはジャズのような享楽発祥の地であると同時に、ギャング団など国際犯罪の本拠地としても映っていたことだろう。シムノンにとってアフリカとアメリカは大きな文学的テーマだったはずである。

ペンネーム時代のシムノンは、だからラルース百科事典をあれこれ引いて、見たこともない異国をたくさんジュヴナイル向け秘境冒険小説に書いてきた。どれも書き割りのような薄っぺらい描写だった。しかしメグレ警視シリーズで作家として成功したシムノンは、以前にも述べた通りアフリカへ、またその後も東欧や地中海へ大旅行に出たのである。

作家として成功したら男はアフリカを目指す! この行動原理は私にもよくわかるし、共感する(私も3作目の『八月の博物館』を書くためエジプト旅行をした)。初めてシムノンは黒人たちの生活を目の当たりにしたはずだ。そして帰国後、本作を書き上げた。驚くのは本作がアフリカへの単純な憧れや夢や希望を塗り込めた小説ではないことだ。むしろまったくその逆で、じっとりとした不穏な空気が早々に1ページ目から立ち上る。

シムノンはダンサー・歌手のジョゼフィン・ベイカーをかつて愛していた。ジョゼフィンはフランス人が思い描く熱帯の大自然の象徴として持て囃された。だが一方で彼女はフランス植民地政策的な人種差別にも晒された。シムノンが本作『Le coup de lune』で描くのは、この植民地政策への強烈な異和感(“違和”というより“異和”)であり、そこに自分は溶け込めないという心の奥底からの叫びと、それらの気持ちをすべて孤独に呑み込んでその先に起ち現れる寡黙と遠い眼差し、そしてただひとつの言葉の欠片なのである。

『Le coup de lune』という題名は訳すのが難しい。英語版は『Tropic Moon』[熱帯の月]とうまく置き換えていて、luneは「月」だが、「coup クー」は辞書を引くと「殴打」「一撃」などと出てくる。日本語の「クーデター」はフランス語の le coup d’État から来ていて、「世間への一撃状態」ということなのだろう。だから『月の一撃』『月の仕業』などといった訳し方もできそうだが、なんだかセーラームーンのようでもある。

Google翻訳にかけると英語で「ムーンショット」と出てくる。意図はわかるが、ケネディ大統領時代のアポロ計画以来「ムーンショット」といえば「未来を見据えた困難な挑戦」のことなので、これもそぐわない。

実はcoup de soleil[太陽の一撃]で「日焼け」「日射病」の意味があり、たぶん題名はそれと掛けているのではないかと思う。個人的には『月射病』と訳してみたい。

こうすると「すべては月光のせいだ」というニュアンスが少し出てくる。アルベール・カミュ『異邦人』(1942、本作の9年後の出版)の(殺したのは)「太陽のせいだ」(窪田啓作訳)という有名な一文が思い出されるが、実際に読むと『異邦人』の主人公ムルソーと本作の主人公ティマールの行動や心理はかなり違う。シムノンはカミュのようだとよくいわれるが、少なくとも本作ではそうではない感じがする。このことは後で詳しく述べよう。

物語は主人公ジョゼフ・ティマール23歳が西アフリカ・ガボンの港町リーブルヴィルに到着するところから始まる。ティマールはフランスの港町ラ・ロシェル出身で[註:シムノンが作家として成功後、自宅を購入した町]、母や妹らとこれまで不自由なく暮らしてきた。顔の広いおじの口利きを得て、ガボンの商会で働くため初めてアフリカにやって来たのである。

だが商会はティマールを受け入れようとせず、彼はリーブルヴィルにある唯一のホテル《セントラル》で無意味な足止めを食ってしまうことになる。ホテルの主人の名はウジェーヌ・ルノー。最初の夜、蚊帳つきのベッドでティマールがうとうとしていると、不意に黒いナイトガウンを着た30歳代の女が入ってきた。ガウンの下には何も身につけていないようだ。「よく眠れまして?」ティマールは後で知るが、彼女こそホテルの女主人、アデルであった。「明朝の飲みものを何になさるか伺いたくて。コーヒー? 紅茶? ココア?」

奇妙な出会いだった。その後もティマールは《セントラル》に滞在する。町の者たちは夕方になると《セントラル》のホールバーに集まり、ビリヤードをする。ティマールはその輪のなかに入るともなく人々と話し、彼らが飲むようにペルノーを飲む。ブイユという名の金髪の教師、片目の樵夫、検事、英国人たち……。スペイン出身のダンサーがホールを盛り上げる。その夜、ティマールはアデルが中庭へと出て行くのを見た。彼の夫のウジェーヌは寄生虫病に罹ったのか、途中から苦しげに呻き出す。やがて夜が更け、ようやく店じまいのときになって、このホテルのトマという若い黒人ボーイが200ヤード先で撃たれて死んでいるとの急な知らせがもたらされた。アデルが途中でバーを離れたのは、トマを殺すためではなかったのか。ティマールの胸中に疑念が芽生える。

翌日、ホテルの主人ウジェーヌは熱病が悪化して死亡する。明日には埋葬があり、またトマが殺されたことで皆は警察署長から事情聴取を受けるだろう。ティマールはバーの常連たちと話しながら、彼らは皆アデルと寝たことがあるのではないかと憶測する。その夜、アデルが中庭で物思いに耽るティマールに話しかけてきた。「眠らないの? あなたの新しい部屋は左よ」ふたりで部屋に入ったとき、ティマールは彼女の腰を掴んだ。彼女は抵抗しない。彼女の手にしていた燭台から彼の手に蠟が滴る。「あなた、酔っているのね。眠りなさい」そして彼女はドアを閉めて出て行く。

翌日、丘の上の墓地で、ティマールは不安の感情のうねりに捕らわれていた。これは本当に墓地だろうか? 現実感がない。常連客らと共に警察署に出向き、ひとりずつ呼ばれてトマの死について証言する。そこでティマールは署長から、トマを撃った拳銃の弾倉がアデルの部屋から押収されたとの話を聞いた。やはり犯人はアデルなのか? しかし、なぜ?

ホテルに戻る途中で不意にティマールは決めた。ここで働けないのなら古い船を買ってアフリカの奥地へと行こう。機械工に3日で船を修繕してくれと頼み、ホテルに戻る。

その夜、彼はホールの隅に最後まで残っていた。アデルが燭台を持っている。ふたりでティマールの部屋に行く。ドアを閉めたとき彼女が訊いた。「何をしたいの?」「おれは……」「ベッドに入って」彼女はドレスを脱ぐ。彼は蚊帳を開け、シーツのなかに入った。アデルはいった、「蠟燭を消して」

エキゾチックで、エロティック。日本ではほとんど知られていない、まさにシムノン節といえる展開だ。【写真2】のアメリカ版ペーパーバックのそそられる表紙イラストをご覧いただきたい。イラストレーターにとってもシムノンは描き甲斐のある題材だろう。やっぱりシムノンはこうでなくちゃな!

驚くのは本作がこれまでの『アルザスの宿』や『仕立て屋の恋』と違い、最初から主人公ティマールの心情にぴったりと寄り添って、その不安な気持ちをどこまでも丁寧に描写していることだ。主人公を突き放して書いていないのである。だからとてもわかりやすい。しかも本作は珍しく起承転結がはっきりとした展開なので、シムノンを読み慣れていない人にも格好の入門編になるのではないか。

この後、未亡人になったアデルはティマールの心を巧みに動かし、彼のおじの口利きで奥地の森林地帯の払い下げ地を手に入れることに成功する。アデルはホテルを売り、ティマールとふたりで船に乗り、払い下げ地へ行くのである。そこにはコンスタンティネスコという名の機械工がおり(Constantinescoは連載第28回で書いたように『13の秘密』など13シリーズの表紙を担当した写真家の名前と同じ)、現地民を統括して伐採事業を展開し、木材を川から流す仕事をしていた。読者も主人公と共にアフリカの奥地へと分け入ることになる。ティマールは途中でデング熱に罹り、酔った勢いもあって朦朧とする。このじりじりとした焦燥がアフリカらしさを掻き立てる。

だが払い下げ地でアデルと暮らし始めたところ、リーブルヴィルから新しい情報が舞い込み、トマ殺しの容疑者として黒人の男が捕まったことをティマールは知る。男のバンガローから拳銃が見つかったというのだ。裁判がおこなわれるという。町の白人たちはアデルが犯人であると本当は察しながら、その罪をうやむやにさせ、無関係な黒人を殺人者に仕立てようとしているのだ。

朝、起きてみるとアデルの姿がなく、船もない。ティマールは現地民を雇い、アデルを追ってカヌーで川を下る。12本のオールが彼をリーブルヴィルへと導く。だがアデルを追って自分はどうしようというのか? 自分はアデルを告発すべきなのか?

起承転結の「転」が弱いシムノンの悪癖はここでも残念ながら払拭できず、カヌーでアデルを追うところからやや緊密さが弱まってしまうのは残念だが(ティマールは自ら行動しようとするものの、自分が何をしたいのかわからない)、それでも読者は終始ティマールの心情と一体になりながら物語を追うことができる。繰り返すが、本作が未紹介なのは本当にもったいない。

全般的にアフリカの描写もいい。事細かに情景を描き込むことはないが、すべてがおかしくなってゆくのは夜の月のせいだ、という感じがよく出ている。作家ノーマン・ラッシュ Norman Rush はnyrb 版の序文で本作の横にルイ=フェルディナン・セリーヌの『夜の果てへの旅』(1932、本作の前年の出版)を据え、さらにグレアム・グリーンを引き合いに出している。グリーンなら第二次大戦後の西アフリカ植民地を舞台にした長編『事件の核心』(1948)ということになるだろう。さらにすぐさま連想されるのはジョゼフ・コンラッドの『闇の奥』(1899)だ。シムノンは若いころコンラッドを読んだはずである。そしてもちろん、前述したカミュの『異邦人』が思い浮かぶ。

だがここで“月のせい”と述べたのは、熱帯の月が妖しかったから人心が狂ったというような話ではないことに注意してほしい。本作の物語展開はわかりやすいが、テーマは決してどこにでもあるようなものではない。シムノン独自のアフリカ観が、ラストで炸裂するのである。

それがカミュ『異邦人』やコンラッド『闇の奥』との違いだ。

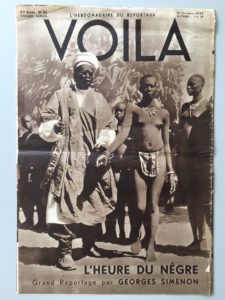

本作と同時期にシムノンが書いたアフリカのルポルタージュ記事を読むと、このことがよくわかってくる。シムノンはビジュアル読み物紙《Voilàヴォワラ(さあどうぞ)》に「L’heure du nègre」[ニグロの時間]という短期連載を、また《Police et Reportage 警察とルポ》に「L’Afrique qu’on dit mystérieuse」[神秘的といわれるアフリカ]という単発記事を書いている。どちらもシムノンのルポルタージュ集『わが訓練:ルポルタージュ1931-1946』(Omnibus, 2001)(連載第34回で紹介済み)で読める。

1932年のシムノンの旅は(旅費は自分で払ったのではなく、ルポルタージュ記事を書く雑誌持ちだったらしい)、パリ郊外のル・ブールジェ空港からまずイタリアのブリンディジに飛び、そこから船でエジプトのカイロへ入り、さらに飛行機でナイル沿いに内地へと沙漠を越え、英国領スーダンのハルツームへ、という上陸ルートだったようだ。ハルツームはすでに完全に植民地化された人工都市だった。

その後シムノンはケニアのヴィクトリア湖近く、ベルギー領コンゴの東部や中心部(まさにアフリカ大陸の中心地域)、さらにキンシャサなどを経由して、大西洋が見渡せるフランス領赤道アフリカ・ガボンのポール・ジャンティルやリーブルヴィル(西アフリカの赤道直下の場所)まで足を伸ばしている。そこから西アフリカをぐるりと回る大西洋航路で帰郷。旅程は3ヵ月にわたった。

私はガボンに行ったことはないが、自分の小説にポール・ジャンティルの岬を登場させたことはある。2013年に岬の先端を皆既日食帯が掠めたのである。そのときのことを近未来の出来事として「絆」という中編に書いた(中短編集『月と太陽』所収)。実際には当日は曇りで、現地ではうまく観測できなかったそうだが、そのためシムノンの行った場所には親近感があるのだ。

シムノンはピグミーの踊りや象狩りを見物したり、人食い(カニバリズム)の噂を耳にしたり、と観光気分も満喫したようだが、ここは決して少年期に冒険小説で親しむような征服時代の「神秘的なアフリカ」ではない、と書く。

では何か。《ヴォワラ》紙連載のルポルタージュ記事がそれを伝えている。

この連載では6回にわたってそれぞれ舞台を変え、植民地政策下のさまざまなアフリカの姿を描き出している。シムノンは写真の才能もあり、掲載写真はシムノン自身の提供によるものだ。【写真3】は連載第2回を掲載する《ヴォワラ》紙の裏表紙。【写真4】はベルギー領コンゴの様子を伝える連載第3回の紙面で、左端に子供と握手するシムノンの姿がある。【写真5】は『月射病』の舞台リーブルヴィルをレポートする連載第4回の紙面。発表媒体の雰囲気に合わせたのかうわつきを抑えた社会派のルポルタージュだが、文体は「!」を多用して前のめりだ。

・フランス領赤道アフリカ、ガボンの海岸町ポール・ジャンティルに暮らす人々の点景。プロローグ的な文章。人々はバーでペルノーを飲む。「アフリカはあなたに話しかける」という格言を聞く。

・ベルギー領コンゴの北東、ウェレ Uélé でおこなわれた、地元民の裁判の様子。まさにアフリカの中心地(ハート)であり、12人の族長が集まり、82件の裁判を8日にわたっておこなう。不倫をした男への懲罰は、5本の鍬と1頭の山羊の供出、18回の鞭打ち。

・ベルギー領コンゴの東、鉱山町ワッツァ Watsa などで、植民地政策下にある地元民と白人たちの生活を見る。ニグロの村はあまりに小さく、アフリカはあまりに大きい。彼らの目から読み取れるのは彼らの悲しさではない。アフリカの悲しさだ。白人は何も事態を改善できない。ここの本当の主人はアフリカそのものなのだ。地元民の年間死亡率は15-30%、鉱山では40%以上。鉄道工事も拡張されているが、ベルギー領コンゴのマタディ‐キンシャサ間の路線は枕木ひとつあたり黒人をひとり、1キロあたり白人をひとり殺している。白人の技術者も熱病で死んでいるからだ。中国人も雇われ始めているが、白人にも黒人にも中国人にも責任はない。責任があるのはアフリカだ。誰もが薄給で苦労し、病気とも闘うなかで、アフリカの大地だけが嗤っている。

・ガボンの海岸町リーブルヴィル。町の唯一のホテルに人々が集まり、ペルノーを飲んでいる。行政官、検事、判事、弁護士、樵夫……。コンゴで食人があったとの噂を聞く。暑さ、そして蚊と熱病。ある夜、2体の黒人死体を撃った者がいたそうだ。生きている人を撃つよりはるかに恐ろしい。だが彼は狂っていない! 誰もここでは狂っていない! ただ一種の相違があるだけなのだ。毒に侵されたわけでもない、ここはアフリカなのだ。2、3年もここにいれば過剰な望郷の念さえなくなるだろう。わかるか? アフリカはきみにとって何ひとつ通常ではないからだ! 持ってきた荷物は何も役立たない! ヨーロッパの思い出はすべて悪い冗談になる。樵夫はその夜8杯目か9杯目のペルノーを飲み干す。

・英国領エジプトのスーダン、ハルツーム Khartoum 。ここには古い植民地の姿がある。町は人工的で、道はあまりにまっすぐだ。使用人の黒人はたくさんいて、プチブルジョワやブルジョワもいる。フランス領西アフリカ・ギニアの古い港町コナクリ Conakry では、人々は大きなカフェでビリヤードをやり、テラスでは黒人と白人が同じテーブルにつくが、完全に地元民の居住地とは町が隔てられている。コナクリはリアルな町だ。雑音があり、音楽がある。ここは生きている。心が掻き立てられる。英国がつくった他の人工都市では見られないことだ。コナクリとすべてのフランス都市は生きている。フランスは生命をつくったのだ。

・「アフリカはあなたに話しかける」と人はいう。私たちは飛行機でベルギー領コンゴの国境へと赴き、旅の同行者と別れる。私は《ヴォワラ》に原稿を書くが、アフリカの物語はどれもそれぞれの土地でのみ妥当なのだ。ベルギー領コンゴのウェレの話は、フランス領赤道アフリカのガボンでは理解されないだろう。私はアフリカを描きたかった。大きな絵を描きたかった。だがそれは、アフリカではないのだ。

この連載に描かれたアフリカは、黒人にとっても白人にとっても開放的ではない。黒人が苦しんでいるのはこの土地に入り込んできた白人の支配のせいだ、という立場でもない。土地は狂っている、だがそれは人種のせいではない、アフリカそれ自体のせいだ、とシムノンは考えるのである。

シムノンはアフリカの大地で疎外感を覚えている。黒人の側にも、行政者の側にも心を重ねることができずにいる。だが、それは自分がその土地で疎外されたというより、土地にさまざまな人種が集まることによってその土地自体がばらばらとなり、現実性が失われている、とシムノンは考えている。

これがまさに本作『月射病』のテーマなのだ。主人公ティマールが最後に行き着く観念である。すべては月のせいだ。だが、何が? 自分だけでなく、すべてがばらばらであることが。

さて、本作はフランスの歌手・カリスマタレントだったセルジュ・ゲンスブール(1928-1991)によって、『赤道』(1983)として映画化されている。これが実に困った出来映えの駄作だ。

セルジュ・ゲンスブールといえば、愛人・妻や、娘や、いたいけなアイドル歌手にエロい楽曲を歌わせる独特の風貌のおっさん、というイメージである。もともと画家を目指していたらしいが、音楽家としては才能があり、ジェーン・バーキンないしブリジット・バルドーの艶声が入った「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」(1969)とか、フランス・ギャルに提供した「夢見るシャンソン人形」(1965)、ショパンの曲にモチーフを得て愛娘のシャルロット・ゲンスブール(現在も女優として活躍中)と歌った「レモン・インセスト」(1985)あたりは、洋楽をよく知らない私でも聴いたことがある。

ゲンスブールは俳優としても活躍し、また映画監督として生涯に『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』(1975)、『赤道』、『シャルロット・フォー・エヴァー』(1986)、『スタン・ザ・フラッシャー』(1990)と4本の映画もつくった。私はこの原稿のために最初の3作を観たが、それなりに観られるのは男のように胸がぺったんこなジェーン・バーキンの魅力が弾ける第1作だけ。『赤道』は6年前にもDVDで観ようとして、そのときは完全に寝落ちしてしまったよ……。娘と共演し娘の裸体まで撮った『シャルロット・フォー・エヴァー』は、冒頭から卑猥な台詞が続く何とも微妙な出来映えの個人映画で、ストーリーは何もなく、妙に冷めた俯瞰的視点もあり、娘へのセクハラなのかどうかさえよくわからない雰囲気。いっそこれならもっとロリコン趣味に溺れさせてくれと願うこちら側の気持ちをもやもやさせる。少女時代のシャルロット・ゲンスブールを観るなら他人の監督した『なまいきシャルロット』(1983)や『小さな泥棒』(1988)のほうが格段に映画として傑作でお薦め。ゲンスブールの生涯そのものも『ゲンスブールと女たち』(2010)という映画になっているが、バンドデシネ版の伝記(2015)はよくできていて面白い。

それで今回は何とか眠らずに『赤道』を観たわけだが、初めて気づいたのは、驚くことに映画のストーリー展開はほとんどシムノンの小説そのままだということなのであった。

評伝『ゲンスブールまたは出口なしの愛』(1985, 1992)によると、本作『赤道』はゲンスブールにとって雇われ監督仕事であったらしい。自分の企画ではなかったのだ。この時期、すでに妻のジェーン・バーキンとは事実上別れており、画面にも登場しない。

ゲンスブールとシムノンという取り合わせは決して悪くないと思うのだが、全体にめりはりがない。膿んだ雰囲気を出したいのはわかるが、映画として熱意が感じられないのは困る。中途半端な人物固定ショットが多く、背景(風景)がほとんど見えてこない。何度か印象的なショットを撮ろうと構図を考えているのは理解できるものの、それらが点景のみになってしまって、繋がっていかない。サントラもおざなりな感じがする。カヌーで延々と川下りをするところは本当に眠気をこらえるのが大変である。本来の物語に起承転結があっても、監督の力量によってここまで平坦になってしまうのかと驚かされる。

本作は舞台を1930年代から1950年代に移しているが、この時期も植民地主義はまだ残っている。映画の冒頭は白人のリンチで殺されたらしい黒人の首吊り写真から始まる。本作は実際にガボン共和国で撮影されており、ガボンはスポンサーにもなったようだ。

しかしゲンスブールはそもそも本作のテーマを間違えたように思える。「私は、人種差別観を背景にした、この悲劇的情熱が気に入ったんだよ」(永瀧達治、鳥取絹子訳)とゲンスブールは評伝で語っているが、前述の通りシムノンのテーマはそこじゃないのだ。

この映画は主人公ティマールが「アフリカは白人の墓場だ」と心のなかで呟いて終わるのだが、この台詞は原作にはない。原作から離れてしまうのはこのラストシーンだけである。

シムノンの原作では、印象的な一言がラストで繰り返される。

──L’Afrique, ça n’existe pas!

英語の新訳版と旧訳版は、これをまるで別の意味に訳している。

“Africa doesn’t exist.”(Marc Romano訳)「アフリカは存在しない」

“There’s no such place as Africa.”(Stuart Gilbert訳)「アフリカのような場所はどこにもない」

後者のスチュアート・ギルバート氏はかつてシムノンの英訳を精力的に手掛けた人だが、旧訳は誤訳だと思う(今後ギルバート訳で読むのが不安になる)。シムノンが本作でいいたかったのは、植民者である白人も、現地に暮らすよそから来た黒人も、さらにはそこの地元民さえも、誰にとってもアフリカは存在しないのだ、ということだったのではないか。先の《ヴォワラ》のルポ記事で見たように、主人公ティマールの感じた不安感や疎外感は、個人のものではなくアフリカの土地そのものがすべての人間に対して冒したものなのではないか。そうしてアフリカの大地そのものは生きている。だがここへ来た人や、ここで生まれた人にとって、かつて多くの物語で描かれたようなアフリカは存在しない。

今回、シムノンの本作をより深く味わいたくて、先に挙げた『闇の奥』『夜の果てへの旅』『異邦人』『事件の核心』も併せて読んでみた(『夜の果てへの旅』『事件の核心』は今回初読)。

セリーヌ『夜の果てへの旅』にはアフリカの奥地へと分け入るシークエンスがある。グリーン『事件の核心』にも登場人物のちょっとした苛立ちや感情の高ぶりに対して「太陽のせいだよ、ウィルスン、太陽のせいにすぎん」(小田島雄志訳)といった台詞が出てくる。どちらも興味深いが、今回はコンラッド『闇の奥』とカミュ『異邦人』をシムノンと比較してみたい。

カミュとシムノンは似ているようで違う、と先に記した。確かにカミュ『異邦人』の主人公ムルソーは世界から孤立したエトランジェ(よそもの)の感覚を持っており、それは世界を旅しながらも決してどの現地にも溶け込めず異和を持ち続けたシムノンの感覚に通じるところがある。他者と乖離的で普段はあまり感情を動かさない一方で、周囲をとてもよく見ているあたりも近いといえそうだ。

しかし『異邦人』の主人公ムルソーは、ガールフレンドから私と結婚したいかと訊かれて、それはどっちでもいいことだが、もしきみが望むなら結婚する、結婚することなど何の重要性もないことだ、などと答える若者なのである。シムノンの登場人物はこのようなことをいわないと思う。私は『異邦人』を読んでいると、突飛な連想に思われるかもしれないが、いつも森博嗣のミステリィ小説の登場人物を思い出す。先の台詞も一見すれば何をいっているのかわからない(無責任・無関心で逃げているように見えるし、非情で魂がないように見える)わけだが、ムルソーも森博嗣のキャラクターもただ自分に正直なだけで、いつも本心を率直に述べているに過ぎないのだ。野崎歓氏が解説書『カミュ『よそもの』 きみの友だち』(みすず書房、2006)で指摘していることに私も同意で、その点ムルソーや森博嗣の登場人物は大変に誠実で道徳的な人たちなのだ。

だからムルソーは法廷でまったく率直に、(アラブ人を撃ったのは)太陽のせいだ、といったのである。太陽の光が相手のアラブ人のナイフに反射して、その瞬間だけいつもは羽目を外さないムルソーの理性(眼差し)が飛んだ。太陽のせいで撃ってしまった。相手が死んでしまったのなら、それはガールフレンドとの結婚と同じで、さらに撃とうがどうしようが何の重要性もないことだ。彼はさらに4発撃った。

カミュ『異邦人』の舞台はフランス領アルジェリアである。アフリカの大地と地中海の海岸なのである。その地に昇る太陽の眩しさがエトランジェ(よそもの)の物語を形づくっている。

シムノンの『月射病』における主人公が浴びた西アフリカの太陽の陽射しは、さらに過酷なものだったろう。空気の孕む匂いも湿気も違っていただろう。月の光さえも熱帯のものだったはずだ。『月射病』の主人公ティマールは最初から不安な気持ちに冒されているが、彼自身はフランス本国では本来ごく普通の青年だったはずだ。ところが彼だけでなく、リーブルヴィルではホテルの主人も、常連客も、アデルさえもどこかおかしい。ただ、それをおかしいと感じ取っているのは、ティマール自身なのである。他の人々は「この地がおかしいのは暑さのせいだ」と思っているのかもしれないが、「この地がおかしい原因は、なぜかわからないが、ここへ来てしまった自分の内側にある」とティマールは感じている。ティマールの最後の暴走、感情の爆発は、熱帯の湿気のように、月明かりのように、宿命として積もっていったものだ。そのとき彼がはっきりと見出したのは、自分や他者や世界の否定ではなく「アフリカは存在しない」という結論だった。カミュとの違いはここにある。世界への無関心ではなく、世界はここにはなかったのだという思いである。

先にも述べたようにシムノンは若いころコンラッドを愛読していたはずだ。秘境冒険小説である『闇の奥』も、きっと読んでいただろう。だから本作『月射病』は、シムノン版『闇の奥』だと私は感じている。

──The horror! The horror!

『地獄だ! 地獄だ!(怖ろしい! 怖ろしい!)』

私は『闇の奥』が大好きで、中野好夫訳、藤永茂訳、黒原敏行訳と3種類これまで読んでいる。この有名なクルツの台詞は小説全体の鍵となるものだが、実は決め台詞であるにもかかわらず一発決めではなく、終盤で何度か繰り返し引用される。台詞は反芻され、参照されるのである。

実は『月射病』における主人公ティマールの台詞「アフリカは存在しない!」も、それと同じなのである。ティマールはこの台詞を終盤に何度か繰り返し呟く。自分自身で反芻するかのように。

シムノンはどこかで『闇の奥』を意識していたのではないか。だからティマールは何度もこの台詞を呟くのではないか。本作がシムノン版『闇の奥』だと感じるのはそのためである。

本作『月射病』は、カミュ『異邦人』やコンラッド『闇の奥』の横に置いても見劣りのしない作品だと思う。そして本作はパリではなく遠い異国の地が舞台ではあるが、私たち日本人がこれまでほとんど知らなかった、本当のシムノンらしさが横溢する作品だと思うのだ。

▼他の映像化作品(瀬名は未見)

・TV映画『Adela』Eduardo Mignogna監督, Eulàlia Ramon, Grégoire Colin出演, 2000[スペイン、アルゼンチン]

http://www.imdb.com/title/tt0245066/

【註1】

『Romans du monde』[世界長編小説集]全2冊(Omnibus、2010)は、シムノンが遠い異郷の地を取り上げたロマン・デュール作品を纏めたユニークな選集。本連載第22回で紹介済み。収録作全12編のうち既訳は『フェルショー家の兄』(1945)のみであり、この分野の本邦紹介が大幅に遅れていることがわかる。収録作は次の通り(英訳がある場合は訳題を記した)。

- 第1巻

Le Coup de Lune, 1933 Tropic Moon 赤道

Les Gens d’en face, 1935 The Window Over the Way(Danger Ashore)

Les Clients d’Avrenos, 1935 邦訳・英訳なし

Quartier nègre, 1935 邦訳・英訳なし

45° à l’ombre, 1936 Aboard the Aquitaine

Long cours, 1936 The Long Exile - 第2巻

Le Blanc à lunettes, 1937 Talatala

Touriste de bananes, 1937 Banana Tourist

Ceux de la soif, 1938 邦訳・英訳なし

Un crime au Gabon, 1938 短編 邦訳・英訳なし

L’Aîné des Ferchaux, 1945 『フェルショー家の兄』

Passager clandestin, 1947 The Stowaway

【註2】

翻訳ミステリー大賞は、翻訳者自身が投票して大賞を選ぶシステムになっている。もしこのシステムでAI翻訳による文芸作品が選出されたなら、人間のプロ翻訳家たちがAI翻訳を優秀なものと認めたことになる。これは画期的な出来事であるはずで、将棋ソフトや囲碁ソフトが名人を下すのと同じくらい強いインパクトがあり、必ず大きな話題となるだろう。

AI翻訳の開発チームは、少なくともひとり、キャラクターの立った研究者を前面に押し出し、既存の海外ミステリー愛好家たちと友好関係を築いておいて、無用な投票バイアスがかからないようにしておく必要がある(AI研究は不気味だから投票したくない/コミュニティをよく知らない研究者らによる荒らし行為ではないか、などといった忌避感・反発を排除しておく必要がある)。

開発チームは“本気で”研究に取り組むことが何よりも重要である。

「いまでも日経「星新一賞」ではAI作品が一次予選を突破するかどうかくらいの成果ではないか。AIが人間の仕事を奪うなどと騒ぎすぎではないのか」

という反論があるかもしれない。しかし「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」の研究チームの中心的存在である佐藤理史教授による著書『コンピュータが小説を書く日──AI作家に「賞」は取れるか』(日本経済新聞出版社、2016)を読む限り、プロジェクトチームは“本気で”AI小説をつくる気がないようだ。そもそも「きまぐれ人工知能プロジェクト」は「文章生成」の研究であって「小説生成」ではない、と佐藤教授は本のなかではっきり告白してしまっている。そして将来AIが文学賞を取れるか、という問いに対して佐藤教授は、もし本気で取り組む人がいるのなら可能だろう、などと他人事のように答えているのである。

「きまぐれ人工知能プロジェクト」は目先の人間関係などに囚われて大局観を見失い、研究が迷走してしまった残念な事例だと(少なくとも2017年初夏の時点で)私は思う。“本気で”日経「星新一賞」を獲りに行きたい、と情熱を燃やすチームメンバーが、ただのひとりもいなかったのであろう。

逆にいえば、そうした情熱を持つ研究者(あるいはその分野に詳しい協力者)がひとりでもいれば、将棋や囲碁のように人間に勝てるAIは必ずつくれるはずである。

(なお、AIが文芸作品を翻訳する時代には、当然ながらレビューもAIが書けるようになっているはずだ。小説の内容を要約して一筆コメントをつける短評や定式化された提灯持ち記事ならAIが仕事を奪ってしまうだろうと思う)

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

| 1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■瀬名秀明氏推薦!■