みなさま、カリメーラ(こんにちは)!

暇を見つけてはネットをうろつきながら、無料の記事や作品を探したりしていますが、『フレアル(井戸)』というギリシャ文学関係のウェブマガジンに載った「現代ギリシャ・ミステリ文学」特集が目にとまりました。このエッセイにも登場した作家たちが、様々なミステリ賛歌を寄せていますが、《ギリシャ・ミステリ作家クラブ》の現会長ヴァシリス・ダネリスは「1987年―ギリシャ・ミステリ文学の里程標」と題したエッセイの中でこんなことを書いています。

「ミステリ小説をこっそりと買いもとめたことなどないし、『マスカ』や『ミスティリオン』をシーツの下に隠したこともない。私はもはやミステリが後ろめたい享楽ではなくなった最初の世代に属しているからだ」

【ウェブマガジン『フレアル』2022年5月号。特集「現代ギリシャ・ミステリ文学」】 |

『マスカ』『ミスティリオン』というのは、第二次大戦前にギリシャで刊行されたパルプマガジンです。ダネリスは1980年代生まれの若手ですが、それより以前にはミステリ小説・雑誌などはまっとうな読み物ではなく、猟奇的ないかがわしいもの、子供には有害なものとみなされていた時代があったようです。

今回は、このパルプマガジン出身で数多くのスリラー、ハードボイルド小説を翻訳・執筆し、さらにはドラマ・映画の脚本執筆や演出でも活躍を続けている重要な作家を一人ご紹介します。これまで名を挙げたミステリ作家たちとは異なり、エンタメ路線ひとすじを走り続ける、まさに《レジェンド》の登場です。

◆ ギリシャのパルプマガジン『マスカ』と『ミスティリオン』

ギリシャ・ミステリが本格的に始動するのは1950年代、《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスの作品が新聞雑誌に掲載され、広範囲の読者が気軽に読めるようになった頃からとされます。それよりも以前に若いミステリ読者を熱狂させてきたのは、戦前キオスクや新聞雑誌店で販売された廉価な大衆誌でした。

第二次大戦を直前にしてメタクサス将軍の独裁制が始まろうとする時期のことです。

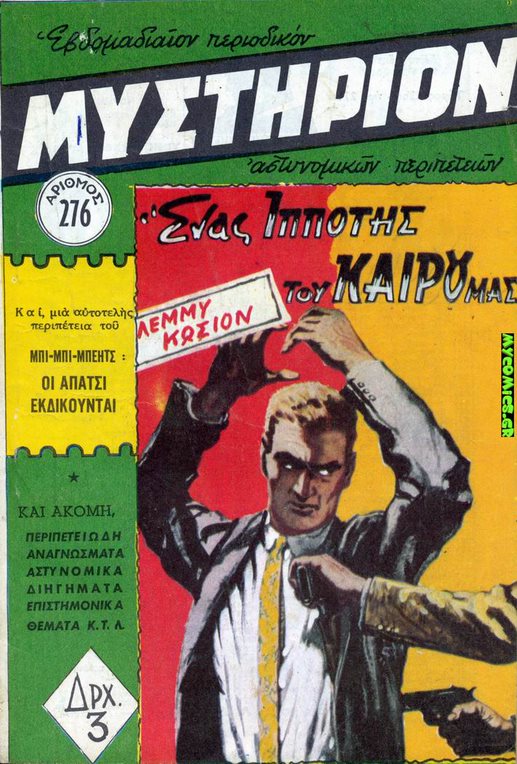

アメリカの『ブラック・マスク』(1920年~)に触発されて、1935年に週刊パルプマガジン『マスカ(仮面)』と『ミスティリオン(謎)』が同時に創刊され、犯罪、謎、冒険、恐怖などをテーマとする外国の大衆小説を翻訳掲載しました。シークレット・エージェントXのブラント・ハウス、FBI捜査官ダン・フォウラーのノーマン・ダニエルズ、怪盗グレイ・ファントムのハーマン・ランドン、怪傑ゾロのジョンストン・マッカレーなど米国本家のパルプマガジン作家たち、さらには、ルルー、ドイル、ルブラン、シムノン、レスリー・チャータリスなどのミステリ作品も掲載。後にはギリシャ人翻訳家自身の創作も登場しましたが、あくまでニューヨークやロンドンが舞台の《外国もの》という設定でした。若者からは絶大な人気を得たのですが、両親大人からは教育上よろしくないという有害図書のレッテルを貼られ、政治とは無縁の内容だったにもかかわらず、左派・右派の両陣営からも受け入れられませんでした。数年後両誌は休刊となりますが、戦後復刊され、ともに70年代まで長寿を保ちます。

Maska magazine – Μάσκα (περιοδικό) – Βικιπαίδεια (wikipedia.org) Maska magazine – Μάσκα (περιοδικό) – Βικιπαίδεια (wikipedia.org)『マスカ』誌 【1946年復刊時の第1号。ダン・ファウラー「裏切りの刻印」の名が見えます(パルプマガジンの作家ノーマン・ダニエルズの創造したFBI捜査官もの)】 |

Μυστήριον | (socomic.gr) Μυστήριον | (socomic.gr)『ミスティリオン』誌 【表紙にはジミー・コーション「われらの時代の騎士」のタイトル】 |

『マスカ』や『ミスティリオン』には実にたくさんのギリシャ人作家が執筆していますが、今日でも作品が読まれ、いえ、そればかりか自身で雑誌を発行し続けている重鎮作家がいます。ジミー・コリニス(1937-)です。

9歳の時から父親に隠れて(《有害図書》なので見つかると殴られる)『マスカ』をむさぼり読んでいたコリニスは、17歳で自ら編集長マンガリスのもとへ売り込みに行ったそうです。面白いエピソードが残っていて、襟を立てたトレンチコートに目元まで庇を下ろした中折れ帽で面接に現れ(ベルトにはベレッタ銃と言ってますが、でも本物じゃないでしょう)、『マスカ』愛を熱烈に語って採用になったとか。

こうして『マスカ』第3期の1955年にレミー・コーションものの翻訳でデビューし、おびただしい数のスリラー、ハードボイルド小説を翻訳・執筆し続けます(コーションは英作家ピーター・チェイニーが1930年代半ばに創造した探偵で、1953年からフランスで映画シリーズ化され流行していました)。コリニス青年の勢いは止まらず、ライバル紙の『ミスティリオン』やほかの総合雑誌にまで寄稿。57年にアトランディス社がポケット版スリラー・シリーズ《赤い本》を刊行し始めた際は、ヤニス・マリス編集長の下で翻訳の助手も務めていたそうです。

1963年にはとうとう『マスカ』第4期の編集長に就任し、十年間腕をふるうことになります。通俗スリラー以外にもエラリー・クイーンやレックス・スタウトの作品を採用するなど編集方針の改革を行います。1974年、『マスカ』は最終的に廃刊となりますが、その後も自身の名を冠した『ジミー・コリニスのマスカ』を創刊し、現在は電子マガジンとして刊行し続けています。

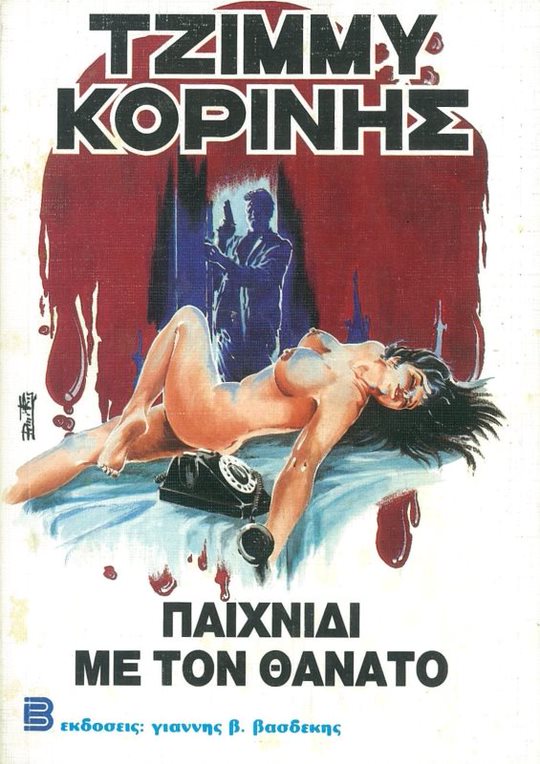

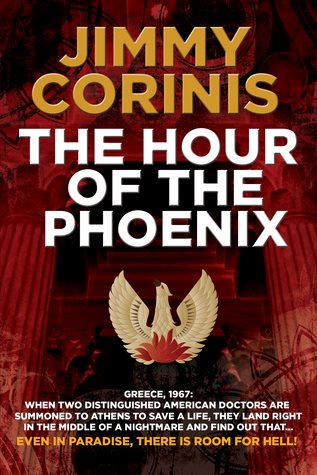

自作の書籍としても、『マケドニアの嵐』(1985年)、『死とのたわむれ』(1990年)、『フェニックスの時』(2014年)などの長編小説やハードボイルド愛あふれる評論『パルプ・フィクション』(2018年)などを出しています。

ジミー・コリニス『マケドニアの嵐』 ジミー・コリニス『マケドニアの嵐』オクシ社、2018。 【初版は1985年。自身の名を冠した作品としてはデビュー作。20世紀初めマケドニア地方でのギリシャ軍とブルガリア軍の戦いを西部劇風に描いた作品】 |

軍事政権の最終期には英国へ亡命し、27年間を国外で過ごしながら5年間BBCでも働いていました。小説以外に映画やテレビ・ドラマも手掛けており、映画『夜の散策』(1964年)のシナリオを始め、ギリシャ初のTVミステリシリーズ「泣いていた殺し屋」(1970年)、続く「黒い鍵」「犯人は誰か」などの脚本や演出(コメディ2本、スリラー2本、単発ドラマ5本)、とまさに八面六臂の活躍をしています。

◆ハードボイルド探偵プラトン

このうち1990年刊の『死とのたわむれ』を入手して読んでみました。表紙絵からして扇情的、いかにもパルプマガジン風です。

ジミー・コリニス『死とのたわむれ』 ジミー・コリニス『死とのたわむれ』ヴァズデキス社、1990。 |

私立探偵《おれ》の名はプラトン・カルテシス。といっても難解な哲学談義にふけったりせず、とにかく行動する男。警官内部の腐敗を忌み嫌って私立探偵に転身したという、ギリシャ版の正当派ハードボイルド探偵です。

《おれ》はアクロポリス麓のバーで仕事を持ちかけられます。大船主(ギリシャの場合、巨額の報酬が払えるのは将軍とか石油王ではなく、こうなりますね)の娘から、命を狙われている婚約者の警護をしてほしいというもの。数日前にはクリニックに入院していた婚約者の友人が襲撃をうけ殺されており、娘は怯えています。

ところが《おれ》は婚約者の邸宅に行く前に、駐車してあった車の中で何者かに襲われ気絶。その間に当の婚約者が殺されてしまいます。

最初は金回りのいい上流階級の話かなと思っていましたが、婚約者も友人も実はギャング団のメンバーであることがわかってきて、依頼人である娘もさて信用してよいものやら。そのうち東洋から麻薬を密輸してきた一味と港湾警察の銃撃戦の話になり、消えたブツを狙って複数のアテネ・ギャング団が入り乱れての抗争が勃発します。その後も、周囲の関係者が殺されていき、姿なき殺人者の正体が読者の興味を惹き続けます。

まさに『血の収穫』とか『大いなる眠り』のテイスト。アテネの暗黒街を牛耳る顔役たちはマリス・ミステリも思わせます。

ただ、1990年刊行とあるだけで実は書誌的情報がよくわかりません。『マスカ』時代にコリニスはジョン・D・マクドナルドの翻訳長編に同じ題名をつけているらしいのですが、それとの関係もちょっと不明です。

作品中にアクロポリスとかキプセリ区とか出てくるのでアテネの話には違いありません。が、時代を示唆する手掛かりがほとんどないという、ちょっと不思議な状況です。1990年といえば現実世界ではベルリンの壁が崩れ、共産主義政府が次々に倒れていった激動の時期ですが、そういう話は全く出てきません。プラトン探偵がコインで公衆電話をかけたりしているので、その頃の話だろうとは感じますが。『マスカ』に匿名で書いたころの作品を書籍化したものなんでしょうか。

今の読者の目から見ると少々ビックリするところがあって、知り合いの警官や新聞記者があまりにも協力的なこと(情報をボロボロ漏らしてくれる)といったご都合主義は置いておくとしても、プラトンは秘密を吐かせようと女性に手をあげています。いきなり張り倒すわ、拷問まがいの脅しをかけるわ、主役がです。このへん引いてしまう。ハードなコンチネンタル・オプだってそこまでは……

無国籍ならぬ無時代ハードボイルドといったところか。度胸と腕っぷしで荒っぽいギャングやサディスティックな警官と張り合い、女性にはめっぽうモテるタフな主人公を楽しむ作品です。動機をめぐって過去の密輸事件の因縁話も盛られていて、ミステリ・冒険色が濃厚。

ホードボイルド愛が嵩じてそのままプロ作家になった熱狂的読者の姿が目に浮かびます。本当に好きなんでしょうね。

プラトン探偵は他にも『殺人者は過ちを犯す』(1990年)、『死は飛びたたず』(1993年)、『死のエピグラム』(2011年)などでも主役を張っています。

2022年になって『お前が死ぬ番だ』が出版されました。題名からしてスピレインとかハドリー・チェイス一直線です。ミステリ専門ウェブCaso pensato(エッセイ第23回でご紹介)の紹介文を読んでみたところ、これが『死とのたわむれ』のストーリーとそっくり。実は『死とのたわむれ』を現代化したものだそうです。昔気質のプラトン探偵が三十年後、経済危機を経た現代のアテネに再登場したとき、どんな活躍を見せるのでしょうか。このへんの変貌は読んで確認してみたい。

ジミー・コリニス『お前が死ぬ番だ』 ジミー・コリニス『お前が死ぬ番だ』タロス社、2022。 |

◆史実の中のハードボイルド

もう一冊、どうしても読みたいと思っていた作品がありました。現実の歴史的事件をとり入れたフィクション長編『フェニックスの時』(2014年)です。《フェニックス》は1967年から七年間続いたギリシャ軍事独裁政権のシンボルでした(エッセイ第16回ゴルツォス、フィリピディ作品や第23回ランゴスのノンフィクション犯罪小説にも登場)。

ギリシャ軍事独裁政権のシンボル《フェニックスと兵士》。1967年4月21日は軍事クーデターの起きた日で、政権側は《革命記念日》と仰々しく命名。 |

この現実の中をフィクションのヒーローがどう動くのか。もしかして唯我独尊のハードボイルド探偵が史実を変えてしまうのでしょうか。これは興味をそそられます。

ジミー・コリニス『フェニックスの時』カヴリイリディス社刊のギリシャ語版(2014年)とニュー・へイヴン出版社の英語版。 【表紙写真は独裁政権に抗議する学生たちが占拠したアテネ工科大学へ突入していく戦車。政権崩壊のきっかけになりました】 |

しかし出てきた主役はタフな私立探偵ではなく、外国人医師でした。

アメリカの高名な心臓外科医マードックは、恋人でもある麻酔科医ヘレナとともにアテネに招かれ、ギリシャではまだ知られていない困難な手術を行います。留学中マードックのそばで学んだギリシャ人医師コスタスが優れた医術を祖国に伝えてほしいと依頼したためでした。手術は成功し、見学するギリシャ人医師団からは賞賛の声が上がります。

ただ、病院内で、さらには町中でなにやら不穏な顫動が感じられます。

ホテルに帰って祝杯をあげる二人に、患者の様態が悪化したとの電話。ところが急に切れてしまい、やがて外では爆音轟音が響き始め、得体のしれない雰囲気に覆われます。状況の分からない外国人客たちはロビーで震えるばかり。とにかく病院に戻らねばと、二人はタクシーに乗りますが、通りはなんと通行を阻む戦車の群れに満ち、ひき殺しかねない勢いでタクシーを追ってきます。ボロボロになりながらたどり着いた病院で、軍部クーデターが発生したとの説明を受けますが、院内にも軍事警察が突入して来て、ぐちゃぐちゃの状況。医者としての使命感から負傷したレジスタンス兵を治療していたマードックは逮捕され、容赦なく連行されてしまいます。

主人公二人は一流の医師ですが、その技術以外はまったく普通の人間。腕力に優れているわけでもなく、急に銃を手にして敵を倒し始めるなどということはありません。悲惨な町の光景を目にしてすくみ上り、抵抗しても簡単に殴り倒されてしまいます。何といっても、言葉が通じないないという決定的なハンディを負っています。タフな私立探偵どころではなく、ひじょうに読者に近い立ち位置にいます。

この後は、秘密警察に拘引されたマードックの危機と、大混乱の中で彼を探すヘレナの焦燥という二つの視点が交互に語られます。

状況は絶望的ですが、ただし、まったくやられっぱなしということはなく、特にヘレナのほうが恋人マードックを探すために戦車に追われつつ車を奪って逃走したり、勇敢な少年に助けられて密かにアメリカ大使館に向かったりする(このへんはジュブナイル冒険風で楽しい)スリルあるシーンが続き、ぎりぎりのところでヒーローものの体裁を保っています。

巻き込まれ型といえば、エリック・アンブラー作品を思い出しますが(エッセイ第24回)、描かれるのは遥かに暗くてクーデターに襲われた凄惨な街。レイサン『ギリシャで殺人』(エッセイ第16回)のカラッとしたユーモアもほとんどありません。何しろ内側から自国の運命を見つめていたギリシャ人作家による作品です。

左派活動家をあぶり出すために逮捕者が集められた競技場や秘密警察のおぞましい監獄、拷問室、強制収容所などの様子は、まるで占領下の第二次大戦時か、と錯覚しそうになるほどです。コリニスは73年までギリシャにとどまっていたので、多くの場面を見聞したのだろうと想像されます。マードックを探す途中でヘレナは、抗議する学生たちが占拠した工科大学へ戦車が突入するのも目撃しますが、現実には軍政政権の最終期(1973年)に起きた有名な事件です。軍事政権を書く以上、作家はこれを無視できなかったのでしょう。あえて年代を変更して作品中に挿入しています。

結末は書きませんが、明るくはありません。フィリップ・カーのグンター物のような非常時下のハードボイルドかなと想像していましたが、ぜんぜん違うテイストです。エンタメ路線は外していないものの、非情な現実の中で、普通の人間がどこまで誇りを保ちながら抵抗できるのかを、パルプマガジンの作家は腰を据えて描いています。

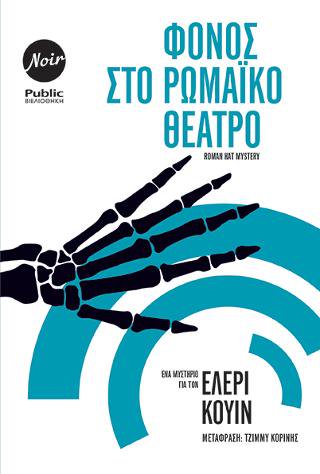

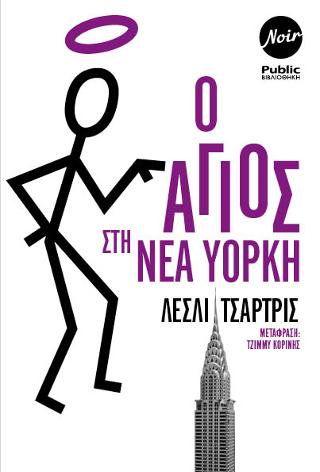

コリニスには翻訳もあり、クイーン『ローマ帽子の謎』、スピレイン『裁くのは俺だ』、チャータリス『聖者ニューヨークに現わる』などを出しています。スピレインはわかるけど(ギリシャ初のスピレイン翻訳者だそうです)、クイーンはちょっと意外でした。しかもこのデビュー作を選ぶとは。まあ、ある意味クイーン親子も勝手に裁いてますが。

エラリー・クイーン、ジミー・コリニス訳『ローマ劇場の殺人』 エラリー・クイーン、ジミー・コリニス訳『ローマ劇場の殺人』【もちろん『ローマ帽子の謎』の翻訳】 |

ミッキー・スピレイン、ジミー・コリニス訳『裁くのは俺だ』 ミッキー・スピレイン、ジミー・コリニス訳『裁くのは俺だ』

|

レスリー・チャータリス、ジミー・コリニス訳『聖者ニューヨークに現わる』 レスリー・チャータリス、ジミー・コリニス訳『聖者ニューヨークに現わる』【以上いずれもパブリック・ヴィヴリオシキ社、2019。】 |

◆ミニ・ニュース

2022年5月初めから6月半ばまで、アテネの書店《モノグラムMonogram bookstores》の主催で「第三回ミステリ文学フェスティバル Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας」が開かれています。(本エッセイでご紹介してきた)人気作家たちのインタビューや新作紹介、ディスカッションなど盛りだくさんの催しが組まれており、動画も配信されています。本の裏表紙写真くらいでしか顔を知らない作家たちの《生きて動いている》姿を見るのはなかなか新鮮です。ちびっこファン(将来の貴重な人材です)のため、宝さがしなどのお楽しみ活動もあるようです。

《モノグラム》社HP。 |

フェスティバルのポスター。 |

【イベントの一つ、ジミー・コリニス新作のレビュー・セッション。右端のネクタイの紳士がコリニス氏。】

◆欧米ミステリ中のギリシャ人(18)――サマセット・モームのギリシャ人――

小説には《始まり・中間・結末》というまとまった構成があることを信条とし、ひねりやどんでん返しで読者を楽しませたサマセット・モームとミステリの相性が悪いはずがありません。

ミステリファンにも人気がある短編としては、淡々と話が進みながら突然犯罪が暴かれる「手紙」や「園遊会まで」とか、登場人物たちがじわじわと犯行に転がっていく「雨」や「奥地駐屯地にて」でしょう。「密林の足跡」ではジャングルでの射殺事件がメインテーマになります。ただし、ストーリーテリングの達人のこと、そういう極限の犯罪行為が出て来なくても、ちゃんと心理のスペクタクルを演出してくれます。私が読んで面白かったのは「臆病者」「怒りの器」「堀りだしもの」のように、主人公たちが勝手に妄想に凝り固まってしまい、ひとり相撲を続ける作品です。男女関係をひねったストーリーも多いので、仲睦まじいカップルが登場するたびにこのままじゃ終わらないよな、と読むほうが緊張してしまいます。「環境の力」や「機会の扉」などはふつふつとたぎる男女の心理戦の迫力に圧倒されました。

さて、モーム作品群の中でギリシャがからむものといえば、何といっても『英国諜報員アシェンデン』(1928年)です。

第一次大戦が勃発し、(作者自身のように)海外経験が豊富で数か国が話せ、作家の身分が目くらましになるとしてスカウトされたアシェンデンの冒険譚です。諜報員の特殊訓練を受けることもなく(大丈夫なのか?)、スイス、イタリア、フランスなどへ派遣されます。クライマックスでは、日本を横切りシベリア鉄道に乗ってロシア革命近づくペトログラードへ。ドイツとボリシェヴィキの講和を妨害せよという大仕事を託されます。

各章でストーリーがかなり完結しており、連作短篇集の趣があります。つなぎのような短い章もありますが、「ジュリア・ラツァーリ」「裏切り者」「英国大使」などの章では、日頃沈着な登場人物たちが何かの事件以降、あわれなほどに変貌していきます。クールなアシェンデンが距離を置いて観察している(「ときどき冷酷だといわれるのは人を好き嫌い以前に興味の対象としてみてしまうから」)ので、相手の悲喜劇はよけいに印象的です。いちばん力が入っているのはやっぱりロシア革命が舞台の「シベリア鉄道」「愛とロシア文学」「ハリントンの洗濯 」の連続した三章でしょう。それまで他人の「人生という芝居」を冷徹にみつめてきたアシェンデン自身も情事の渦中にあります。最後の最後にある人物のたどる運命にはビックリするというか、あっけにとられました。

ギリシャが出てくるのはズバリ「ギリシア人のスパイ」の章です。アシェンデンの受けた命令がさらっと書かれているだけなのでちょっと分かりにくいのですが、ドイツ率いる中央同盟側に与するトルコのエンヴェル・パシャがイタリア内のドイツ大使館に密使を送ろうとするのが発端です。当時イタリアはいまだ中立で、中央同盟はその状態につなぎとめておきたい一方、連合国側は自陣営への引き込みを狙っています。そのためにもトルコの密使がドイツ大使館と接触してイタリア政府への工作が始まるのは何としても防ぎたい。そこで、この密使を阻止するためアシェンデンは相棒の《ヘアレス・メキシカン》と組んでイタリア南部へ向かい、ピレアスからの船を待ち受けます。「将軍」と呼ばれるとご満悦のこの相棒は『アシェンデン』の中でもめちゃくちゃキャラが強烈なひとり。「ヨルゴス・ディオゲニディスを迎えに来たんだが」などと出まかせを言いながら、ちゃっかり船に乗り込んでいきます。

《ヘアレス・メキシカン》がこんな出まかせの名前を口にしたのは、実はトルコの密使がコンスタンディノス・アンドリアディスというギリシャ人だからです。この辺もややこしくて、まずギリシャ本国の大戦中の立場が複雑です。親独派の王室と親英仏派のヴェニゼロス政権が対立し、後者はテサロニキに臨時政府を立て連合国に加わって最終的には戦勝国とはなるのですが、国家の大分裂につながってしまいました。アンドリアディスがイスタンブール在住なのか、ギリシャ本国内にいたのか、あるいは王室支持派だったのかさえわかりませんが、トルコ政府の命で動いていたギリシャ系諜報員ということなのでしょう。

ついでに言うと、アシェンデンはこの作戦でミスを犯してしまいましたが、

もうひとつ、ギリシャが舞台のモーム作品に出会いました。短編集『一人称単数』(1931年)に収録された「人間的要素」です。

例によって本筋に入るまでのマクラが長くて、ローマの閑散としたホテルで《私》が外交官書記と出会うところから始まります。《私》はある理由からこのカラザースという男に反感を感じているのですが、相手はおかまいなしに自分の恋愛譚を聞かせます。

カラザースはかつて社交界の花形ベティに惚れ、何度もプロポーズするも断られます。結局相手は凡庸な成金男と結婚しますが、やがて二人は別居。ベティは以前からの従僕を連れてロドス島へ移住してしまいます。未練のカラザースはベティに会うため島へ渡るのですが、ある秘密を知ることになります(《私》は秘密をあれこれ推測してここでもひとり妄想)。

ロドス島はながらくオスマン・トルコ支配下でしたが、1912年バルカン戦争でイタリアの占領するところとなり、その支配は第二次大戦後の1947年まで続きます。ベティがさるトルコ高官から買い取った邸宅で晩餐会を開くとイタリアの要人ばかりが参加するのもこのためです。部屋の豪華な内装もイタリア風。文学かぶれのべティは中世に島を支配した聖ヨハネ騎士団にのめり込み、歴史資料集めが嵩じて騎士団通りの古い家まで購入し復元しています(今では世界遺産なので、これはムリでしょう)。「彫刻をほどこした石段のある狭い中庭にはいって行くと、まるで中世の時代に戻った気がする」という具合です。

ギリシャ人はというと、邸宅の年配の執事とか民族衣装フスタネラをつけた従僕が出てくるくらい。風景は「オリーヴの茂った斜面が急勾配で海まで続いていた」 とか「白壁に平らな屋根を持った農家は東洋の感じがして彼の気に入った」 などとあって、西欧と近東の入り混じった三十年代の島の様子がほんのり浮かびあがります。

『一人称単数』には、その書名通り、《私》が語る作品がほかに五篇入っています。ただ、「ジェーン」や「創作衝動」のように、物語の舞台に《私》が登場するけれどたいした役を演じず、ましてや《私》不在なのに場面がこまごまと語られると、設定にどんな意味があるのかどうしても気になってしまいます(語られるストーリーの面白さとは別問題)。もちろん作家も意識していて「その後どうなったかは人の話の受け売りに過ぎないが」とか「あとは三面記事から察するほかはなかったが」などと言い訳しています。「人間的要素」の場合は、カラザースに聞かされた話を《私》が語るという(昔からよくある)枠構成なので、この点はまあだいじょうぶですが。それより、わざわざこんな構成にした狙いですが、もちろん作家はノンフィクションを書くつもりはないのでしょう。「人間的要素」の冒頭で、純文学作品を発表し評価されているカラザースに対する《私》の反感がつづられていますが、これがどうも伏線になっています。ロドス島の顛末を聞いた後、それ小説化すれば面白いよと《私》は勧めるのですが、相手は自分には自尊心があると拒否。こうして異なるタイプの小説家二人の態度が並置されます。こんな風に提示されると、小説とはもともと一貫性のない人生を写しとったもの(カラザース風)などではなく、面白い構成で読者を惹きつけ続けるべきだ、というモーム自身の信条を代弁するための、開き直りの一人称語りとも思えてきます。

私がこの《語り》の問題にこだわるのは、とくに文学理論に興味があってということではなくて、ハードボイルド物のような《探偵の一人称語り》が苦手なことと、もうひとつ、某有名作家の私立探偵《私》が事件を追ってギリシャを訪れているからです。この作品についてはまたいつか。

ロドス島のミステリといえば、エッセイ第10回にもちょっと書いたように、クリスティーの短編「砂にかかれた三角形」(1937年)が思い浮かびます。ポアロが(たぶん?)唯一ギリシャを訪れた作品です。

冒頭からポアロは島のビーチで海をながめています。近くに寝そべるのは美貌で大金持ちのヴァレンタインと五番目(!)の再婚相手の海軍中佐。前日イタリアから船でやってきたハンサムなダグラスと地味めのマージョリーのゴールド夫妻が同じホテルになります。奔放なヴァレンタインがダグラスに色目を使い、マージョリーがやきもきするところから男女関係が不穏になっていきます。ポアロは砂の上に三角形を描いて何かトラブルが起こるのではと心配しますが、クリスティーですからもちろん起こらないわけがありません。やがてある人物が毒殺されてしまいます。三角形は見方によってはいろいろな図柄になるのがミソです。

クリスティー作品としては珍しくギリシャが舞台なのですが、正直言ってこの島である必然性はほとんど感じられません。観光の目玉《騎士団長の館》や《リンドスの要塞》など全く無視されているし、モーム「人間的要素」なら少しは出てきた旧市街の十字軍城壁も話の中でひとこと触れられるだけ。島の名前がなければ、いつの時代のどこの話だろうかと思ってしまいそう。そもそもイタリア人がほとんど出てこないし、最後にポアロの助言を入れて真犯人逮捕に動くのもただ「警察」です。

わずかに、ポアロがある人物に警告をする舞台に《預言者の山》という場所が使われています。輝く緑のモミ林に囲まれ、眼下に海原、かなたにはトルコの山並みを見晴るかす絶好のロケーションです。現実に島の中央部には(ガイドブックにはほとんど出てこない)《預言者イリヤの山》という場所があるそうです。作家の真意はわかりませんが、勝手にここだと想像して楽しむことにしましょう。

|

|

あと、どうでもいい話ですが、事件の起こりは10月28日とされています。この日は現在ギリシャの祝日《

「砂にかかれた三角形」はごく短く、ドラマのシノプシスのような作品ですが、ということはうまく映像化すると魅力的になるはずです。デヴィッド・スーシェ主演のドラマ版「名探偵ポワロ 砂に書かれた三角形」(1989年)では、人物関係や真相はほとんど踏襲しながらも、三十年代イタリア支配下の島の風俗を見せてやるぜというスタッフの気合いが伝わってきます。

冒頭からしてマンドラキ港にそびえる有名な鹿の像が現れ、かたわらには腰を下ろすポアロの姿。ちゃんとロケしてます。旧市街の狭い路地をファシスト黒シャツ団が闊歩し、黒衣の正教の神父の姿も見えます。民族衣装をまとったギリシャ住民がイタリアに反感をつのらせるのも巧みに挿入されます。一方ポアロたちの滞在する現代風のホテルでは、イタリア人支配人とギリシャ人受付係がそれぞれの言語で口喧嘩するという不思議な光景が展開。短気な税関の職員はイタリア語でどなりながらポアロにスパイ嫌疑をかけ(時局がらですね)、事件を担当するイタリア人警部はなまりのある英語と地中海人っぽい大げさなジェスチャーで笑いを誘います。

一行が遠足に出かける(原作にはなし)のは南西部の岬に立つ中世のモノリソス城址。中にある小さな教会への訪問はちゃんとストーリーにつながっており、下の海岸ではポアロがマージョリーに例の警告を告げます。ただ、このシーンは原作の《預言者の山》でやってほしかったですが。

原作では月夜のドライブよかったわ、と適当なセリフでおわる市内観光も、町の西部のアポロン神殿へ出かけて夕陽を浴びているマージョリー達の姿が(一瞬ですが)映ってます。

|

|

原作では殺害に使われた毒物の名前が挙げられるだけですが、ドラマではその出所を探して、ポアロと相棒のパメラ嬢が旧市街の街並みをさまよいます。

こういったシーンはドラマオリジナルですが、関係ない要素を観光用に盛るのではなく、この時代ならこうだろうという風にディテールをきちんと膨らましており、原作を尊重しているなと感じました。

■ポアロのギリシャ語講座■

毒薬の出所を探して古い路地をうろつくシーンで名探偵は、

Παρακαλώ.(パラカロ)「すみませんが」

Ευχαριστώ.(エフハリスト)「ありがとう」

サバイバル必携のこの二語を連発しながら捜査しています。でも見ず知らずの妙な外国人にいきなり、

Δηλητήριο οχιάς; (ディリティリオ・オヒアス)「マムシの毒……」

などと尋ねられたら相手は引くでしょう。案の定、誰もかれもが、

Εγώ δεν ξέρω τίποτα.(エゴ・デン・クセロ・ティポタ)「あたしゃなんにも知らないよ」

とつれない返事(そりゃそうだわ)。

見かねた一人の少女が救いの手を差し伸べます(冒頭にちゃんと伏線があります)。

Ελάτε.(エラーテ)「こっちへ来て」

ところが、さる家の戸口でポアロに、

Όχι, όχι. Εσείς περιμένετε.(オヒオヒ。エシス・ペリメネテ)

「ダメダメ、あなたはここで待ってて」(男子禁制)

こうしてパメラ嬢ひとりが少女の祖母に面会します。このシーンはドラマの白眉です。

Θέλει λίγο δηλητήριο οχιάς, γιαγιά.(セリ・リゴ・ディリティリオ・オヒアス、ヤヤ)

「おばあちゃん、この人、蛇の毒をちょっぴり欲しがってるのよ」

Μια τόσο όμορφη και νέα κυρία. Γιατί; Δεν είναι καλό.(ミア・トソ・オモルフィ・ケ・ネア・イネカ. ヤティ? デン・イネ・カロ)

「こんな美しくて若い人が。どうして? よくないことだよ」

パメラは急いで誤解を解こうと英語で「そうじゃないの。毒が買いたいんじゃなくて、買った人を探してるんです」

こんな調子で何とかコミュニケーションを成立させ手掛かりをつかみます。表で待つポアロに報告すると「もちろんそうでしょう、マドモワゼル」って、負け惜しみにも聞こえますが。

| 橘 孝司(たちばな たかし) |

|---|

|

台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 コリニスの翻訳つながりで五十年ぶりにクイーン『ローマ帽子の謎』を読んでみました。記念すべきクイーン親子初登場。なのですが、帽子の行方とアリバイ確認ばかりに力が入って、なんだかシブい警察ミステリのようです。クイーン組の刑事たちも区別がつきません。エラリーのスノッブぶりもまだ控えめで、捜査を指揮し謎解きをするのはクイーン警視です。でも警視、はなっから息子が頼り。「おおエラリー、来てくれて実にありがたい」って部外者でしょうに。 |