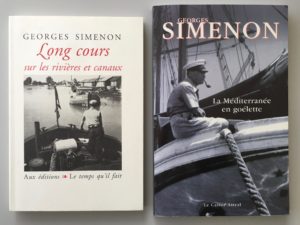

今回はいつもと違って、シムノンのノンフィクション作品の感想をお届けする。シムノンの没後に出版された『Long cours sur les rivières et canaux』[川と運河を巡る長い航程](1996)と『La Méditerranée en goélette ou Mare nostrum』[スクーナー船の地中海、あるいは我らが海](1999)の2冊だ。後に『«Marins pour rire, marins quand même»: Simenon en bateau』[笑う船員、なおも船員:船上のシムノン](2013)として合本のペーパーバックが出ている。「船上のシムノン」とある通り、シムノンが若いころに船旅をしたときのエッセイを集めたものだ(もう一冊、同じ叢書から「アメリカを走る」としてシムノンのアメリカ滞在時代のエッセイを集めた関連本も出ている)。

没後出版物なのでオムニビュス社のシムノン全集には収められていない。その代わりシムノンのルポルタージュを集成した同社の『わが訓練』には、すべての記事が収録されている。

これまでも何度か小説作品を読み込む補助線として当時のシムノンのルポルタージュ記事を紹介してきた。しかしとくに欧州各国を旅行して書かれたルポ作品は、正直なところいま読んでさほど面白いものではなく、どちらかといえばぱさぱさと味気ない文章であることが少なくなかった。

しかし今回、これら2冊を読んでみようと思ったのは、シムノンの船旅について書かれた記事だったからだ。すでに皆様もご存じの通り、シムノンは船が大好きだった。その大好きな船の話ならば、ひょっとしたら普段のルポルタージュよりも面白いのではないか。

ちょうど後者の『スクーナー船の地中海、あるいは我らが海』が《マリアンヌ》誌に掲載されたのが1934年6月から9月。前回取り上げた『アヴルノスの顧客たち』執筆直後の時期であり、この辺りで手に取ってみるのも悪くないと思ったのだ。今回は参考写真も豊富に用意した。いつもとは違う感じでリラックスして読み進めていただきたい。

なお私はいまだフランス語で原文を読み下せないため、すべてGoogle翻訳で英語に訳して読んだ(いま私は仏検5級。本稿を書いているのは2018年2月だが、先週ようやく「近接過去」と「半過去」を初めて学んだところである!)。

■『川と運河を巡る長い航程』1931, 1932, 1937, 1977■

話は少し時間が遡る。まだシムノンがペンネームで通俗小説を量産していた時代のことだ。少年期から船の生活に憧れていたシムノンは、1928年に初めて自分の船を持った。《ジネット号》である。4メートル長、1.5メートル幅、深さ50センチ、エンジンは3馬力。決して大きくはない船だ。シムノンは妻ティジーと愛人ブール、犬のオラフを乗せて、パリのセーヌ川とマルヌ川が合流する地点、第1号水門(メグレ警視シリーズ『第1号水門』参照、本連載第18回)から、フランスを巡る旅に出たのだ。船にはタイプライターと1キロの白紙を積んだ。費用はトータルで5800フラン。1928年3月から9月のことである。

パリから時計回りのフランス一周の航程だ。まずはマルヌ川を遡り、ソーヌ川へと入ってフランス東部を南へと進む。リヨンを経てローヌ川を下り、地中海のアヴィニョンに出る。少しばかり地中海沿岸に沿って移動し、セートから再び内陸に入ってミディ運河を遡り、トゥールーズ、ボルドーへと西部に向かう。そこからいったん陸路で船をフランス中部のモンリュソンへと運び、ベリー運河からロワール運河を経て北上し、パリへと戻る。船は小さいのでとても3人と1匹が寝ることはできない。夜はシムノンと妻ティジーが船で眠り、ブールは近くの岸辺にテントを張ってオラフと寝る。

『川と運河を巡る長い航程』に収められたエッセイの執筆年代に留意してほしい。どれも旅のリアルタイムに書かれたものではなく、後年に回想して執筆されたものだ。いちばん長い「見知らぬフランス」(1931)が旅の全航程を駆け足で紹介するが、他のエッセイは旅の途中の雑感を記したものだ。それでもシムノンがこの1928年の船旅を懐かしく思い出しているのがわかる。

「見知らぬフランス」からいくらか旅の様子を紹介しよう。フランス東部を進む航路ではいくつもの水門があり、雨も降って寒い時期があったようだ。大きな船を横目に、シムノンは自らの小船を進める。アヴィニョンへ出るまでは岩がごつごつと張り出して危険な地域もあった。地中海へ出る直前でエンジン修理が必要となり、地中海のすぐ手前のグロー゠デュ゠ロワに1ヵ月滞在する。5キロ先は海だ。日曜の朝には初ミサの鐘が鳴り、水は美しい。

修理を終えてミディ運河から内陸へと入る。フランスでもっとも古い運河だ。とある水門に辿り着いたが、トランペットで合図をしても門守が出てきてくれない。様子を見に行くと門守は言う、「おれの給料は毎月たった186フランなんだ[註:他のエッセイでは毎月350フランとなっている]。自分で開けろ!」

大きな船ならいったんフランス西部の大西洋側へ出て、ナントからロワール川を遡る手もあるが、《ジネット号》のような小船なら陸路で船を運んだ方がいい。シムノンは《ジネット号》を500フランで列車に積んでモンリュソンまで運ぶ。ロワールの運河を経てパリへと進む。夏は水面が低く、サン゠マメスまで岩が多い。途中で船がつかえているので門守に尋ねると、一昨日結婚式があって、その出席者たちが船でやって来ていたのだという。馬曳きが朝の3時に起き、夜明けのコーヒーの匂いが漂う。

6ヵ月でシムノンたちは千もの水門を通った。パリに戻って1ヵ月後、シムノンはフェカンで自分の新しい船を建造する。今度はもっと大きな《オストロゴート号》である。シムノンたちはこれに乗って、その後3年間、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ノルウェーと、3千キロ近くを旅することになる。その途中のデルフゼイルで、シムノンは初めてメグレが出てくる『マルセイユ特急』(本連載第27回)を書くのである。

初めての《ジネット号》の旅で、シムノンは船乗りとしての専門用語を心得た。毎年夏になれば、あなたはきっともっと大きな船がほしくなるだろう、とシムノンは語る。川や運河を巡ると、無限の可能性の海を感じるだろう、と。

このエッセイ「見知らぬフランス」は、ヴィジュアル誌《Vu 見た》に書かれたものだ。同じ号に比較的短いエッセイ「笑う船員、なおも船員」(1931)も載っている(タイトルのquand mêmeの訳し方は自信がない。申し訳ない)。さながらシムノン特集号である。

「笑う船員、なおも船員」では、きみは船旅をしていると大きな家族の一員になる、港が我が家になり、船で友人ができる、とシムノンは記している。地中海の港には北アメリカから大勢の客がいて、シムノンは朝方に大きな船の甲板から自分の船を双眼鏡で見られるという体験もしたらしい。きみは船と共に、海の一部となる……。

この2編はヴィジュアル誌に掲載されたため、紙面上で多くの写真が添えられていた。そのことは後で述べるとして、他のエッセイもざっと見てみよう。「水路上では」(1932)は、マルヌ川を遡ってシャロン゠シュル゠ソーヌへ行くまでのラングル辺りで、9キロもの真っ暗なトンネルを潜る航路があることを記している。また船旅につきものの熱病の話も出る。シムノンはこの短いエッセイで、絵はがきや本のなかにある世界ではなく、ただ小船で表面をひっかいているに過ぎないにせよ、水路上から世界を捉えようとする。

「川と運河を巡る長い航程」(1937)では、筆者であるシムノン自身が教師役となって、読者である私たちに船旅のことを語ってくれる(タイトルの「クール」cours は「航程」だけでなく「授業」の意味もある)。多くの人は地上で暮らしているので、フランスの水路の地図を知らないだろう。きみたちはフランスを列車や車で旅する。しかしそれはもはやフランスではない! 車で見るフランスと船で見るフランスは違うのだとシムノンは言う。なぜなら町は道に背を向けて、川に顔を向けてつくられているからだ。船旅でないと町の顔はわからないのである。わずかな金額で船舶の免許は取れるのに、それでどこへでも行けるのに、多くの人はそうしようとしないのだ。

船旅を終えてパリへ戻ったばかりのとき、シムノンはいまよりずっと自分がクールだったと言う。発熱や病気もあった。海であれ運河であれ、船で暮らすことはスポーツではなく長い「授業」、仕事だとシムノンは言う。忍耐強く学ぶことが必要で、そうして人はプロフェッショナルになる。

ずっと後年に書かれた「微笑むフランス」(1977)では、さらに回顧的な筆致になる。1924年、シムノンはパリで売れない作家の秘書をしていた。彼はフランスを知りたかった。給料は安く、だから《ジネット号》を買って旅に出た。船上では朝5時からタイプライターに向かう。岸辺の通行人は私のことを狂人だと思ったことだろう。

私は世界を3回巡ったが、目を閉じるとこのときの旅がいちばん最初に思い出される、とシムノンは書く。ここは微笑むフランスであり、親密で物がある、と言う。だが一方でこんな逸話もシムノンは書く。あるとき通俗小説の編集者がミスを犯して、シムノンに原稿料を送るのが遅れたそうだ。シムノンたちは10日も米にトマトソースで暮らしたという。

その年、パリに戻って、シムノンは“航海のウイルス”に罹った。もっと大きな釣り船《オストロゴート号》をフェカンでつくった。しかしそれはまた別の話だ、と。

この1928年の船旅は、後のシムノンの小説で何度も参照された。『メグレと運河の殺人』、『第1号水門』、『13の秘密』所収の「14号水門」、『片道切符(帰らざる夜明け)』『アナイスのために(娼婦の時)』、短編「Le Baron de l’écluse」[水門の男爵]など。とりわけシムノンにとっては印象深い船旅だったろう。

こうしたシムノンの思い出は、写真と共に後年まで記憶された。1931年発表のエッセイ「見知らぬフランス」「笑う船員、なおも船員」の2編はヴィジュアル誌《見た》に掲載されたと先に書いたが、【写真2-6】にその紙面を示した。

シムノンは写真が趣味だった。旅行先でたくさんの写真をいつも撮っていた。ただし「見知らぬフランス」の最初のページには、写真の担当はシムノンではなくハンス・オプラトカHans Oplatkaという人物であると記されている【写真3】(同号の「笑う船員、なおも船員」に添えられた写真も、シムノン撮影ではないようだ)。後年刊行の書籍『川と運河を巡る長い航程』には、このハンス・オプラトカの写真が多数掲載されて、エッセイ集のみならず一種の写真集の体裁にもなっている。【写真7】がそのページの一部だ。

作家の堀江敏幸氏が、リテレール編集部編『写真集をよむ ベスト338完全ガイド』(メタローグ、1997)のなかで、「シムノン手製のアルバム」pp.132-133としてこの『川と運河を巡る長い航程』を紹介している。堀江氏は巻末に記された解説文を読んで、ハンス・オプラトカがチェコ出身という以外にはほとんど何も知られていない人物であること、書籍掲載の彼の写真はシムノン文庫に保管されていた一冊のアルバムから救い出されたものであることを紹介している。

オプラトカは1931年5月に雇われて、《見た》用の写真を撮影したらしい。つまりシムノンが旅をしていた1928年のリアルタイムの写真ではなく、後年イメージに合致する光景が撮影されたのだ。ただし撮影にはシムノンも立ち会ったらしい。

当時の水門の様子がよくわかる写真もある【写真4】。【写真5】の左ページ中央のアコーディオンを弾く少年の写真は、オムニビュス社のシムノン全集第17巻の表紙にもなっていて、そこでは「Photo Simenon/Oplatka」と書かれているから、厳密には両者のどちらが撮影者なのかわからないのかもしれない。他の表紙はすべてシムノン自身の写真を使用しているので、これだけは特別だ。

オプラトカの写真プリントは、シムノンの個人的なA4判バインダーに200枚も保存されていた。ほとんどは12x12cmの正方形で、ナンバリングと撮影場所による分類が施されていた。さらにはネガフィルムも見つかり、そこからオプラトカの写真はデジタル再生されて、『川と運河を巡る長い航程』を飾ることになったのである。そのため《見た》誌に載らなかった写真も多数掲載されている。

いずれシムノン自身が撮影した写真については本連載で詳しく取り上げたいが、オプラトカの写真と比べるとやはり撮影者の違いがわかる。オプラトカの写真は全体がくっきりとして、景色が綺麗に切り取られている印象がある。シムノンの写真はもっと手ぶれがあるのだ。それでも堀江氏が書くように、撮影時期さえ実際とは異なるオプラトカの写真を、シムノンは慈しんでいたように思える。

(前略)一九二二年にリエージュからパリにやってきた二十歳の青年が、十年に及ぶ修行期間を経て、深い人間的洞察とみごとな情景描写に支えられた小説を次々に生み出して行く、その飛躍の土台となった旅を封じ込める一冊。これはまちがいなく「読まれる」ための写真集だ。

と堀江氏は結んでいる。

■『スクーナー船の地中海、あるいは我らが海』1934■

そして時代は1934年へと移る。実はこの年シムノンは、地中海旅行をする前に、大きな取材仕事をおこなっている。

1933年末から1934年1、2月にかけて、「スタヴィスキー事件」と呼ばれるフランスを揺るがす大疑獄事件が起こったのだ。ユダヤ人のスタヴィスキーが大きな詐欺を働いてパリから行方を眩まし、スイス国境で銃弾を受けて重傷を負っているのが見つかった。スタヴィスキーはこれで死亡するが、自殺ではなく殺害されたのではないかとの疑惑が生じ、さらにこれは政治絡みの口封じだとの世論が出て、当時の内閣が総辞職するほどの大事件に発展した。

ファシズムが台頭し始め、時代の流れが変わろうとしていたころだった。シムノンは複数の雑誌の要請を受けてこの疑獄事件を調査し、かなりの分量のノンフィクション記事を書いた。1月に《マリアンヌ》誌で、3月に《エクセルシオール》誌で、また3月から4月にかけて《パリの夜》誌で書いた(いずれも未読)。しかも《マリアンヌ》誌の記事は、メグレ警視シリーズの作者であるシムノンが事件について推測を巡らせるという体裁のもので、文中にはメグレの名前も出ていた。

こうしたメグレの使い方はシムノンにとって本意ではなかったかもしれない。この取材の疲れを癒やすためにシムノンは地中海旅行へ出たのではないか、との見方がある。イタリアの帆船《アラルド号》を借り、6人の船員を雇って、妻のティジーと共に、1934年5月から9月まで地中海を巡った。タイトルにもあるスクーナー船とは、2本マストの帆船のことだ。

旅の始まりはシムノンが愛する南仏ポルクロール島である。ここに《アラルド号》が到着し、アンジェリノ船長の示唆を受けて、西風が吹くのを待って5月27日夜11時に出発する。まず行く先はイタリアのジェノバだ。しかし風が思うように吹かず、シムノンたちは途中のサンレモへといったん戻って風を待ったりする。

『スクーナー船の地中海』ではシムノンの筆にいくらか成熟した様子がうかがえる。シムノンはノンフィクション記事であまり情景を書かない。たとえば船の甲板から見えた港の景色を詳しく書いてくれれば読者も旅気分が盛り上がるのだが、そうした筆運びはしない。一方で、不意にシムノンは自分の感情をストレートに表現することがある。たとえば怒っている自分を、「怒っている」と直截的に書く。小説のときのように行間を読ませることがない。また一方で、誰かにエンパシーを抱いている自分を、そのまま直截的に書くことがない。こうした辺りはシムノンが小説を書くときの姿勢と異なっている。

それでも私たちは、シムノンが旅の体験を通してノンフィクションとフィクションを行き来しながら文章を紡いでいったことを知っている。フィクションではすぱっと短い文章でその場の情景を鮮やかに切り取って見せ、エンパシーの対象を私たち読者にも伝わるように描き出す。シムノンがしばしば述べたように、旅は彼にとっての学習であり訓練であった。そこで書かれたノンフィクションの文章もまた、一種の学習であり訓練だったのかもしれないが、「小説という“本番”に向けての予行練習」ではなく、そこにはやはりシムノンのジャーナリストとしての文体があったのだと思われる。

『スクーナー船の地中海』ではそれまでより各港での出来事が事細かに描かれている。出会った人々のことが描かれている。シムノンはポルクロール島からサンレモ、ジェノバへ行き、さらにイタリアの長靴のかたちに沿うようにしてエルバ島、ナポリへと南下し、小さなストロンボリ島からシチリア島のシラクーザ、さらにマルタ島へ行って、西のチュニスとビゼルトに寄り、そしてサルデーニャ島のカリアリへと上っている。地中海の中心部を時計回りに巡ったことになる。移民がたくさん住んでおり、イギリスやアメリカからの客も多い。この辺りは古代の神殿もあり、古い教会もある。東方への入口でもある。シムノンは何度も心のなかで歴史を遡り、聖書と『オデュッセイア』のことを思い出している。

地中海ではふしぎとどこにでも「いとこ」がいるという話。妻の心臓を取って食べた男の話。シムノンは各港で出会った人々から聞いた話を細かく書いている。エルバ島からシチリア島へと向かう途中で、船内に貯めていた真水のほとんどが腐って飲めなくなり、つい船長と口論をしてしまう。こんな話題もシムノンのノンフィクション記事では新鮮だ。世界一と言われるアイスクリーム。さらにはレモネードやコーヒー。マルタで「娘はいるかい?」と尋ねてくるドライバー。英国の警官が角に立っている。

チュニスの太陽。不意に街角で悲鳴が上がり、白いローブの男が殺され、警官が駆けつけてアラブ人を逮捕する。男が死んでも、誰もなぜとは考えない。ギターと歌と音楽。貧しい男も夏になれば小魚を釣って人々に売り、島いちばんの金持ちになる。ある港でシムノンは奇妙な話を聞く。その男はホーン岬で船が難破して、28日間も漂流する間に弱った英国人の動脈を切って殺し、その肉を食べたという……。

この『スクーナー船の地中海』は《マリアンヌ》誌に連載された。やはり写真が紙面に添えられているが、ほとんどはシムノンの撮影ではない。文脈に合うものを編集部が見繕って載せたのだろう。ただし最終回に一枚だけ、シムノン撮影の写真があった。連載初回と最終回の紙面をフランス電子図書館ガリカからここにリンクしておく。

・http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76424177/f3.item

・http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76424281/f3.item

シムノンは連載の最終回で地中海についての総括を試みている。意外に思える結論だが、シムノンは地中海の本質を「湾」だと記している。ジェノバの湾、ナポリの湾、ビゼルトの湾がシムノンたちを出迎え、見送ってくれた。湾がないときはどこにでも島がある。葡萄、トマト、レモン、オリーブ、ペッパー、羊。アイスクリームと音楽。イタリア人、ギリシャ人、ユダヤ人、フランス人……。湾と島、それが地中海なのだとシムノンは言う。

最後にシムノンは作家のアンドレ・モロワが書いたアメリカ旅行の記事に触れる。地中海とアメリカではいかにも遠いが、最後にシムノンの心のなかで、このふたつは対比されて浮かび上がる。当時、アメリカの不況は全世界へと影響を与えていたはずだ。地中海では人々は釣りをして、子供たちは裸になって泳ぐ。アメリカから遠く離れているこの地中海は、シムノンにとってある種アメリカへの答えとして見えたようだ。決して単純な明と暗、ということではなく、いくらかシムノンらしい感傷を伴って、アメリカ人も英国人も大勢いるこの地中海の眩しい空と海を見たのではないか。

この地中海の旅は、やはり他のシムノンの旅と同じく、後年に小説のなかへと取り入れられた。たとえば『Le cercle des Mahé』[マエの輪]や『モンド氏の失踪』などがそうだという。

他のルポルタージュ記事にあったような深刻さや憂いの感情はほとんど見えない。人々との付き合いのなかで怒りは何度か表明されるが、いままでとは違ってからっとしていて、その点でもこの地中海の旅はシムノンにとって心をゆったりとさせる有意義なものだったことがうかがえる。そして最後にアメリカのことが言及されるのは興味深い。後にシムノンは「155日間世界一周の旅(1934-1935)に出るのだが、そのとき初めてアメリカに立ち寄るのである。このころからシムノンの心は遠いアメリカへと向いていたようにも思える。

この『スクーナー船の地中海』も、写真入りの書籍として後に刊行された。ここに掲載されているのはおそらくシムノン自身が撮影したものや、シムノンの周囲の人たちが撮ったものだろう。小さなカメラを構えているシムノンが【写真8】に見える。船上でギターやダンスに興じている船乗りたちの姿も【写真9】にある。

シムノンの佳き時代が、写真に封じ込められているかのようである。

| 瀬名 秀明(せな ひであき)/span> |

|---|

| 1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 |

■瀬名秀明氏推薦!■