| 本文末尾に瀬名秀明さんからのメッセージ【皆様へ】を掲載いたしました。ご一読ください(編集部) |

|

・Maigret ravient…, Gallimard, 1942/10/15[原題:メグレ帰還…]長編合本、メグレシリーズ3編収録[1-3] ・Tout Simenon T23, 2003 Tout Maigret T3, 2007 ▼収録作 2. Les caves du Majestic, « Marianne » 1940/4/24, 5/1, 8, 15, 22, 29, 6/5, 12, 7/17, 25, 8/1, 7, 21, 28-?(1939/12執筆)『メグレと超高級ホテルの地階』長島良三訳、《EQ》1995/5(No.105, 18巻3号)pp.235-312* 3. La maison du juge, « Les Ondes » 1941/4/27-8/31号(全19回)(1940/1/31執筆)『メグレと判事の家の死体』長島良三訳、《EQ》1988/3(No.62, 11巻2号)pp.207-280* ・映画『セシールは死んだ(Cécile est morte!)』モーリス・トゥールヌールMaurice Tourneur監督、アルベール・プレジャン、サンタ・レリ出演、1943[仏] |

セシールといえば、通販業者の名称だ(CMの最後に流れるフランス語の囁きは「Il offre sa confiance et son amour」=それは信頼と愛をお届けする)。しかし、かなりどうでもいいことだが、私の世代で真っ先に思い浮かぶのはアイドル歌手・浅香唯の名曲「セシル」(1988)である。大学で一年上の先輩が浅香唯のファンで、しかし彼女のベスト盤が出たとき「ぜんぶ新録されている。あの伸びやかな声が出ていない」と嘆き悲しんでいたものだ。

ともあれ、今回取り上げる長編『Cécile est morte』は、合本『メグレ帰還…』(1942)の冒頭に配置された作品であり、第二期メグレの開始を告げる作品として歓迎されたと思われる。まだ当時は中短編集『メグレの新たな事件簿』(1944)も刊行されていなかったので、書籍でメグレに接する読者にとっては本作こそが復帰第一作と見えたはずだ。

実はフランス語を習い始めてから、私は本作の題名を実際は何と訳すべきなのか悩んできた。一見、とても簡単なフランス語である。Cécile est morte──mourir(死ぬ)の過去分詞mortの女性形で、最後にeがついてmorte。文章はつまりフランス語文法でいうところの複合過去、いちばん簡単な過去形であって、Cécileは女性三人称で動詞はmourirだから英語のbe動詞に類似するêtreの活用はest。よってCécile est morteは、英語でいえば「Cecile is dead」、「セシールは死んだ」となる。

──で終わるものだとばかり思っていたが、フランス語教室でちょうどこれとそっくりの文章が話題に上がったとき、「mortは形容詞的にも使える」と聞いて「あれっ、そうか」と思ったのである。mortには英語でいう「dead person」、つまり「死人」の意味もある。セシールは女性だからmorteになる。「Elle est belle」=「彼女は美しい」、と同じように、「セシールは死人である」と現在形で解釈することもできるわけで、形容詞的にいい替えると「Dead Cecile」、つまり「死んだセシール」になる。

「セシールは死んだ」と「死んだセシール」──どっちでもいいじゃないか、と思われるかもしれない。だがメグレものには邦訳されるとき本来「メグレと〜」がついていない作品にも「メグレと〜」とつける慣習がなんとなしにあった。実際、訳者の長島良三氏も本作を『メグレと死んだセシール』と名づけた。長島氏の用法では、morteは形容詞的になるわけだ。

読了後の私の結論はこうだ。本作『Cécile est morte』の訳題は、やはり『セシールは死んだ』が正しい。長島氏の訳題は、『メグレと「セシールは死んだ」』ではあまりに無理筋なので、形容詞的に「死んだセシール」へと変更したものだ。

第二期までの作品の題名に「メグレと〜」を追加する習慣は、海外で映像化される際にもあった。たとえば前回の『メグレと判事の家の死体』(第65回)も原題は『判事の家La maison du juge』だが、ブリュノ・クレメール版TVドラマでは『メグレと判事の家Maigret et la maison du juge』と改題されていたという具合だ(etが英語のandである)。しかし今回は、クレメール版のドラマでも「メグレと〜」は追加されていない。タイトルシーンには、大きく「MAIGRET」の文字が現れ、その下段に「Cécile est morte」と書かれた。つまり『メグレと死んだセシール Maigret et Cécile est morte』とはならなかった。

本作を読むと「セシールは死んだ」という過去形での語りこそが、物語全体を貫くメグレの想いであることがわかる。死んだセシール、ではない。セシールは死んだ、のである。本当は死なせずにすんだはずなのに、セシールは死んでしまったのである。

10月上旬、この冬初めての霧がパリの街に広がった冷たい朝[註:フランスでは四季の区別がはっきりしており、春は3月21日〜6月20日、夏は6月21日〜9月20日、秋は9月21日〜12月20日、冬は12月21日〜3月20日とされる。10月上旬は本来なら「秋」なのだが、原文でも「冬」と書かれている]。メグレは司法警察局に出勤した。部下のジャンヴィエやリュカたちは4日前からサンタントワーヌ通りのうらぶれたホテルに潜伏するポーランド人たちの動向を見張っており、メグレは電話で報告を聞いた後、いつも通り局長室でのミーティングに足を運んだ。毎朝、各部署の責任者が集まって、捜査の進捗状況を報告するのである。

そのとき、待合室にはセシール・パルドンという28歳の女性がいた。彼女はこのところ何度もメグレに会いに来て、あまりに熱心なので局長や同僚から「まるでメグレの崇拝者だ」とからかわれていた。彼女は「家のなかのものが知らないうちに何度も動いている」と不安を訴えていたのだ。しかしミーティングを終えて戻ると、面会を望んでいたはずのセシールは「どうしてもお目にかからなくてはなりません。昨夜恐ろしいことがあったのです」とだけ書き置きを残して姿を消していた。

メグレは胸騒ぎがして、パリ郊外のブール゠ラ゠レーヌ Bourg-la-Reineにあるという彼女のアパルトマンまで行ってみた。部屋は集合住宅の6階だ。扉は施錠されており、錠前屋に開けてもらってなかに踏み込んだところ、ひとりの老女がベッドで絞殺されていた。セシールと同居者していた叔母のジュリエット・ボイネ夫人だ。靴下を片方だけ履いている。

さらにメグレの心を揺さぶる事実が明らかになる。その日の午後5時、霧が小糠雨に変わったころ、セシールは死体となって発見されたのだ。しかも殺害現場は司法警察局と司法宮を直接繋ぐ、舞台裏のような通路の途中にある狭い掃除用具室。警察内部に馴染みのある者しか知らない場所だ。セシールは明らかに、叔母を殺した犯人を知っていて、それを通告するためやって来たのだろう。だがメグレと面会する前に誰かに誘導されてこの場所へ入り、殺されたのだ。彼女の鞄が消えていた。

哀れなセシール! 哀れなメグレ! メグレは

冒頭でジャンヴィエやリュカらがポーランド人を見張っているというくだりは、中編「殺し屋スタン」(第61回)を想起させる。しかもリュカは「殺し屋スタン」のときと同じように変装しているらしい。そういうキャラ設定が出来上がりつつあるのだろうか。ちょっと興味深いところだ。

今回の主要舞台はパリ司法警察局内部と郊外の集合住宅だ。この対比がまず巧いし、これまでの『メグレと超高級ホテルの地階』(第64回)『メグレと判事の家の死体』(第65回)と比べても、ちゃんと舞台を変えてシリーズに広がりを持たせようとしているのが読み取れて好ましい。今回の物語を読めば自然と第二期の新規読者にもメグレの勤務先である司法警察局の内部事情が理解できるようになっているわけだ。

しかもオープニングは局長室でのミーティング風景である。司法警察局には殺人を担当するメグレ以外にも、麻薬取締班などさまざまな担当警視がいて、毎朝局長室で報告をしているわけだ。こんな様子がちゃんと書かれたのは今回が初めてだと思う。前回の『メグレと判事の家の死体』では局長の名が実在のグザヴィエ・ギシャールだと明記されていたが、今回は書かれていない。だが「局長は白髪を長く伸ばし、近衛騎兵のようなやぎ髭を生やしている」(長島良三・藤崎京子訳)と描写されており、ギシャール風ではある。

そしてセシールの遺体が発見されるのは、司法警察局と司法宮を結ぶ通路の掃除用具室だ。本当にこうした通路があるのかどうかわからないが、なるほどいかにもありそうで、シムノンの取材の成果が感じられる。またメグレは待合室を〈水族館〉と読んでいて、この独特の呼び名も魅力的だ。読者は一気に司法警察局の内部へと惹き込まれる。

さて、その一方で面白いのが、もうひとつの舞台であるパリ郊外の集合住宅だ。被害者のボイネ夫人とセシールは6階に住んでいたが、この住宅にはくせ者が揃っていた。まず管理人室の夫人はいつも言葉の端々に「こういっては何ですが」と挟み、それが聞いていて煩わしい。2階の家族は4人の子持ちで、始終子供の泣き声が聞こえる。3階の住人はピアノ教師。ボイネ夫人らと同じ6階に住むのは、いつも裸同然の姿で階段をうろつく16歳の娘ヌーチだ。彼女はメグレに何度もちょっかいを出してくる。そして下の5階には元代訴人のシャルル・ダンデュラン氏が住んでいる。善良でもの静かだと管理人はいうが、ヌーチは「とんでもない! ダンデュランさんはすけべえ爺さんよ」といい放つ。

ヌーチ Nouchi の名はすでに皆様もご存じのはずだ。『十三人の被告』(第30回)第5話にも出てきた「ヌウチ」だ。男を挑発する小悪魔的な娘で、ちょっと馬鹿っぽい感じだが、意外と観察力はあるし、人間味に溢れていて憎めない。こういう役目の娘はヌウチだと、シムノンの小説では決まっているのである! たぶんシムノンがいちばん好きなタイプの女なのだろう。今回も最初はうざったいキャラクターだが、何度も出てくるうちに物語のなかでほっとひと息つかせる貴重な役どころとなってゆく。ただし今回、テレビドラマ版を観て驚愕したのは、どのドラマでも「ヌウチ」ではなく「ヌシ」と呼ばれていたことだ。Nouchi はヌシと発音するのだ!(ただしジャン・リシャール版ではなぜか Nouchiではなく役名は Nouchy)

現場が大都会パリの立派な集合住宅ではなく郊外のありふれた建物というところに特色がある。床が薄いので他階の足音や物音が筒抜けだというのがミソなのだ。ドラマ版でもメグレが捜査しているとき始終どこかからピアノや足音といった雑音が聞こえてくる演出が施されているのが面白い。つまりどういうことかというと、6階に住むボイネ夫人の動向を、下階のダンデュラン氏は聞いていたはずなのである。殺されたセシールはかねてから部屋の家具がポルターガイスト現象のように勝手に動いているとメグレに訴えていたわけだが、セシールの知らぬ間に誰かが出入りした可能性がある。ボイネ夫人は投資でかなりの金を所持していたようだ。では、その現金をどこに隠していたのだろう?

最初の手がかりは扉の鍵だった。錠前屋が「以前にもセシールに請われて合い鍵をつくったことがある」と証言し、そしてセシールとボイネ夫人の家の植木鉢から鍵が出てきたのだ。セシールは3人きょうだいの末妹で、兄のジェラールが鍵のひとつを所持していた。ジェラールはその鍵で妹の家に出入りしていたことになる。ボイネ夫人が亡くなれば3人きょうだいに遺産が渡る。彼が金目当てにボイネ夫人を殺したのか? ではなぜ妹のセシールも死ななければならなかったのだろう? 3人きょうだいとボイネ夫人との間に複雑な確執があったことがわかってくる。また一方で、下階のダンデュラン氏がボイネ夫人の投資を管理しており、頻繁に夫人の部屋へ出入りしていたこともわかった。だがダンデュラン氏自身が財産家であるから、金目当てに夫人を殺したとは考えがたい……。

メグレはいつもの〈クーポール〉でビールとハムサンドを食しながら思索に耽る。腹心の部下であるリュカたちはポーランド人グループに張りついたままなので応援は頼めない。そこで今回はいままでになかった特別な状況が起ち現れる。外務大臣官房長官から一報が届き、アメリカのフィラデルフィア犯罪学研究所職員であるスペンサー・オーツ氏がパリへやって来て、メグレの捜査法を学びたいとの申し出がもたらされたのだ。「長身の大学生のような青年で、髪は赤く細顔で裁断のよい三つ揃いの背広に身を包み、ちょっと愛嬌のある軽い訛りがある」。こうしてメグレは局長の命も受けて、若きアメリカ人とコンビを組んで捜査に当たるのだ。

この展開が新鮮だ。実際は物語の展開に大きな影響を与えるわけではないのだが、メグレはせっかくアメリカから来たのだからと、スペンサーを14区ポルト・ドルレアン porte d’Orléan の居酒屋に連れてゆく。どうやら昔なじみの店らしく、主人のデジレは女将のメラニーとともに来店を歓迎し、「お久しぶりです! (中略)いつものボージョレーですね、メグレ警視?」と言葉を交わす。鶏のワイン煮とセープ・ア・ラ・ボルドレーズ cépes à la bordelaise(ボルドー風セープ茸)、フランス南東部ジェール県出身の主人デジレのお薦めは年代もののアルマニャック(フランスのブランデー)、最後に女将メラニーが給するのは特製モカケーキ。おそらくメグレシリーズで、初めてメグレが美味しい料理を他人に振る舞うシーンだ。アルマニャックが出てくるのは主人がジェール県出身だからだ。気安く楽しめるビストロだが、こういうところにアメリカの若者を連れてゆくのがいかにもメグレらしくて素敵ではないか。

作者シムノンがアメリカに対して執筆時どのような感情を持っていたかもわかる気がする。かつてフランスにとってアメリカはジャズの発祥地であり、「狂乱の時代」の牽引国だったが、ギャングたちの本拠地でもあった。ペンネーム時代のシムノンの小説にはアメリカの酒密輸業者が何度も出てくる。やがてアメリカは恐慌を世界に広めた国となった。そして第二次大戦時、フランスはドイツと非常に複雑な駆け引き、攻防を繰り広げたわけだが、アメリカは物資を支援してくれる国だった。アメリカはフランスにとって、あるいはシムノンにとって、いつもどこか憧憬の国であったように思われるが、ここへ来てシムノンのアメリカ人に対する思いはさらに近づいている。シムノンは戦後、アメリカに渡って生活するのだが、その萌芽がすでに見えるのである。

本作は前回や前々回と同様、ミステリー小説として充分に満足できる仕上がりだ。しかもおそらくこれまでのメグレシリーズで、もっともミステリーらしいミステリー小説だろう。ふたつの事件、ボイネ夫人殺害とセシール殺害の真相が、巧妙に絡み合っている。「雰囲気」だの「共感」だのといった常套句を持ち出さずとも本作はちゃんと面白い。逆にいえば、第二期メグレは決して「雰囲気」や「共感」に流されず、ストーリー展開と親しみやすい文章で真っ向勝負し、私たち読者を楽しませてくれる小説になっている。そして同時にパリやフランスのこともわかる。いい小説だ。

本作にはたくさんの映像版がある。数でいえば『男の首』(第9回)より多いほどだ。

戦時期、『巴里の屋根の下』(1930)の有名俳優アルベール・プレジャンを主役に迎えて3本のメグレ映画が製作された。『署名ピクピュス』(1943)、『セシールは死んだ』(1944)、『Les caves de Majestic』[メグレと判事の家の死体](1945)である。プレジャンの容姿は原作のメグレ像とはまるで違うが、あくまで敏腕警視の記号だと思えばよい。映画自体も手軽な娯楽作だ。

原作でリュカに相当する部下の刑事が太った道化役というのが新しいところか。短時間で纏めるためか、メグレが夫人の死体に気づくのは電車の車中から窓越しに偶然見たためということになっている。しかもそれは首無し死体で、原作よりも刺激度が強い。ただ、そうした安易な脚色がいま観ると目立つのだろう、本邦DVD-BOX附属の解説冊子に映画評論家の吉田広明氏が次のように書いている。

例によってメグレは直感型探偵なので、怪しげな人が次々と現れ、事件が次々と起きるなか、登場人物一人一人が饒舌に喋り倒しているのを聞いているうち事件の本質を見抜き、解決する。本格推理ものというよりは、雰囲気、登場人物の造形などを味わうべき作品である。

だがこの評価はちょっと酷だ。シムノンの原作はこれまで読んできたメグレもののなかではもっとも本格的なミステリーであるし、映画の物語展開も原作とはさほど変更されていない。「メグレものは雰囲気小説である」という先入観が評者の心のどこかにあって筆が滑ったのではないか。私たち人間は誰しも先入観によって評価にバイアスをかけてしまうものである。まあ映画としてはどうということのない作品なので、過度な期待をせずに観るのがよい。

BBC制作のルパート・デイヴィス版は展開の早さが特徴なので、今回も冒頭でボイネ夫人殺害の瞬間がはっきりと提示され、その犯人もわかってしまう。物語は夫人殺害とセシール殺害にいったいどのような関係があるのかという一点に絞られてゆく。街頭でのロケシーンはちゃんとパリで撮影しているように見えるのに、兄のジェラールが読む新聞の見出しは英語で書かれていて、ちょっとしたご愛敬である。

イタリアのジーノ・セルヴィ版では、本作が栄えあるシリーズ第1作に選ばれた。低予算のドラマだが、私はわりとこのシリーズが好きだ。メグレを演じるジーノ・セルヴィに人間的な温かみが感じられるからだと思う。彼はこのシリーズでこそ小太りの中年だが、かつてはイタリアの美男俳優だったのだ。

長編の原作を3回か4回に分けてじっくり見せるのも本シリーズの特徴だが、それだけではない。テーマソングはちゃんとフランス語のシャンソンで、フランスらしさを出そうという努力が認められる。基本は屋内セットの撮影による会話劇で、舞台演技を観るかのようだが、おそらく撮りためた素材だろう、ところどころにパリでの屋外撮影フィルムが使われる。長時間かけて物語を紡ぐので、もっとも原作に忠実なシリーズでもある。今回も他のドラマ版だとアメリカ人スペンサーの出番はカットされているのだが、このセルヴィ版だけはちゃんと彼を登場させている。部下のリュカは、第三期メグレで確立する「上司のメグレを尊敬して身なりや仕草をまねているちょっと背の低い男」というキャラクター設定を唯一踏襲しており、リュカ役のマリオ・マランツァーナ Mario Maranzana という俳優は口髭を蓄え、パイプを吸い、やや小柄で、メグレ役のジーノ・セルヴィに本当にそっくりである。シリーズ通しての演出担当は、のちにイタリア製スプラッター映画(ジャッロと呼ばれる)のカルト監督として名を知られるようになるマリオ・ランディ。映像ソフトは現在やや入手しにくいが、イタリアでVHSとDVDが出ている。

今回は第1作でスタッフも気合いを入れたのか、パリでのロケシーンも多い。何より私が「いいなあ!」と感心したのは、ラストシーンでメグレがスペンサーを再びビストロへ連れてゆき、事件解決の祝杯を挙げるところだ。メグレはスペンサーにお薦めの酒を振る舞い、自分は「フォルミダブル」のビールを注文する。大きな蓋つきのジョッキで運ばれてきたビールをメグレは一気に飲み干し、そしてジョッキを逆さまにして残ったわずかな泡を床に落とし、そして本当に嬉しそうな笑顔をつくってみせるのだ。このショットで幕が閉じる。「フォルミダブル」とはフランスのビストロでは50cLのジョッキを指す。50cLとは50センチリットル、すなわち500mLのことだ。これをワンカットで飲み干し、最高の笑顔をつくるのである。「ああ、ジーノ・セルヴィ、いい役者だなあ!」と感嘆した。

フランスのジャン・リシャール版も本作が第1作である。冒頭で川を背景にリシャール演じるメグレがパイプに火を点けながら姿を見せるシーンはまさに期待感を煽るカメラワークで、こちらもスタッフの意気込みが感じられる。本シリーズは初期のころナレーションが頻繁に入るのが特徴だった。

司法警察局内の待合室のデザインが、各ドラマで少しずつ異なっているのも興味深い。基本は廊下から内部を見通せる構造なのだが、本作ではガラス張りである。司法警察局やセシールの住んでいた集合住宅の雰囲気がいちばんよく伝わってくるのはこのリシャール版だ。メグレが夫人の死体を発見するシーンでも、靴下が片方だけ脱げている様子が生々しい。メグレはもう片方の靴下を拾い上げるが、死者の温もりが残っているかのようでさえある。パリ市内でのロケ撮影シーンも効果的だ。

セシール役の女優が美人である。メグレが彼女のアパルトマンに向かう途中、彼女の顔がバスの窓などに次々と幻影のように映り、これまでの訴えを聞かせてみせるのは巧みな演出だ。リュカ刑事役を務めるのはフランソワ・カデ François Cadet。原作第一期メグレ初期の質実剛健なリュカのイメージを踏襲し、渋い演技で魅了する。リシャール版は総じて演出力が高く、丁寧につくられているがときに大胆かつ野心的でもあり、はっとさせられることが多い。もっと評価されてよいシリーズだと思う。

リシャール版のあとを継いでメグレドラマの代表的存在となったのがブリュノ・クレメール版である。本シリーズを評価するファンは少なくないようだが、残念なことに、私にはあまり面白くない。メグレが退屈だという今日の私たちの持つ先入観は、このドラマ版が生み出したものではないかとさえ思う。他のドラマ版が近年あまり普及していないので、クレメール版しか観ることができず、何となしに評価されているだけではないだろうか。

ブリュノ・クレメールは、かつて映画『パリは燃えているか』(1966)の冒頭に顔を見せる若きレジスタンス役が印象的だった俳優である。だから彼自身はいい役者なのだろうが、本シリーズの演技はどうも一本調子でめりはりに欠ける。それに脇を固めるシリーズキャラクターのリュカやジャンヴィエ、メグレ夫人などの役者が揃って地味で、印象が薄いのが何とも残念だ。やはりお色気シーンを無理やりにでも挟んでくれないと、全体が上品に纏まりすぎてしまって、ドラマとして刺激と魅力に欠けるのである。

▼他の映像化作品(瀬名は未見)

・映画『Maigret dirige l’enquête』Stany Cordier監督、モーリス・マンソンMaurice Manson、Svevtlana Pitoëff出演、1955[仏][メグレ、調査を指揮する]

・TVドラマ『Smert Sesili(Сесиль умерла)』Boris Tenin主演、Vyacheslav Brovkin監督(第1話)、1970[露][セシールは死んだ]ロシアで全4話製作されたBoris Tenin主演のメグレTVドラマだが詳細不明。映像ソフト未発売。

【註】

雑誌掲載時の訳者解説(たぶん長島良三氏の単独執筆)で、次のふたつのトピックが取り上げられている。

まずプレス・ド・ラ・シテ社から《シムノン全集Tout Simenon》の刊行が始まった、という話題だ。本連載既述の通り、この全集は現在オムニビュス社から同じ巻立てで全27冊刊行されている。長島氏はここで「最後には、付録として未発表の短編が三編、別刷りの小冊子になっている」と書いている。

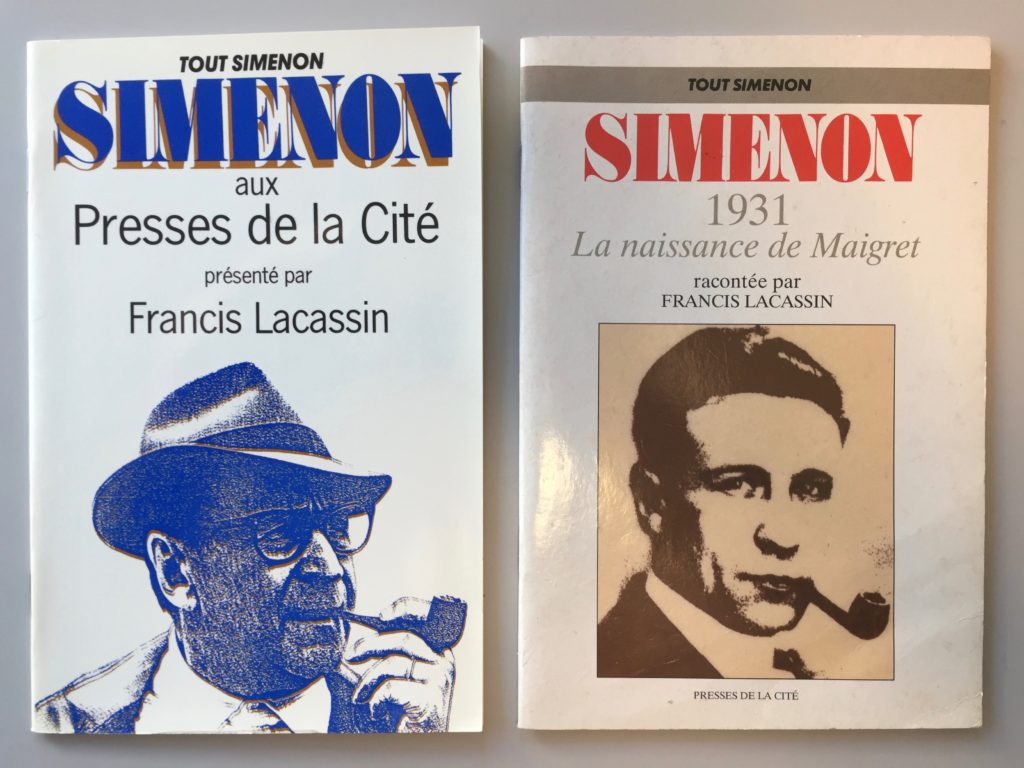

私は現物を入手できていないが、これは当時の全集第12巻の特別付録として配布された小冊子(1990)のことだろう。この他に《シムノン全集》の特別付録としては、研究者フランシス・ラカサン氏による『Simenon aux Presses de la Cité』[プレス・ド・ラ・シテ社刊行のシムノン全集](1988、全集発刊時の付録と思われる)、『Simenon 1931: La naissance de Maigret』[1931年のシムノン:メグレの誕生](1991、第17巻の付録)という小冊子が出ている。【写真】

現在、長島氏の言及した付録内容は、オムニビュス社版《シムノン全集》第12巻の巻末に「3つの未収録短編 Trois nouvelles inédites」として収録されている。その3編とは、のちに長島氏自身の手で翻訳もなされた「モンマルトルの歌姫 La chanteuse de Pigalle」(1952)と、未邦訳の「木製の頭には無効 L’invalide à la tête de bois」(1952)、「ジャックポット Le gros lot」(1953)である。付録小冊子に載っていたと思われる短い解説文も、現在はオムニビュス社版に転載されており、長島氏はその内容にも言及している。若干の読み違いもあるので、ここでより正確な内容を記しておきたい。

シムノンは戦後のアメリカ滞在時に短編「モンマルトルの歌姫」を書いた。ちょうどそのころ、アメリカのCBSテレビが「メグレに似た、しかしメグレではないドラマシリーズの制作」を要望してきた。そこでシムノンは同じ探偵役ジュスタン・デュクロを主人公とした2作目を書いた。ただしシリーズとして1冊の本に纏めるには、2編では少なすぎる。CBSテレビの企画も流れてしまい、原稿は以来ずっと日の目を見ることなく、一部の専門家にしか存在が知られていなかった。しかし今回、アメリカ時代の埋もれた掌編と併せて、特別付録として出版することになった──という次第である。

もうひとつ、長島氏は、日本の衛星放送「WOWOW」でジャン・リシャール版のメグレTVドラマが10本放送された話題を挙げている。すべてカラーだったと明記されている。リシャール版ドラマが日本で10本も放送されていたというのは驚きだ。リシャール版の映像ソフトは、日本では(私が確認できた限り)わずか5作がレンタル用ビデオとして出回ったのみだ。ということで以下に長島氏の挙げたタイトルと、実際の話数を併記してみた。日本でビデオが出たものには※印をつけた。

[2]メグレとひとりぼっちの男 第54話 ※

[3]メグレとルンペン 第56話

[4]メグレの幼な友達 第61話

[5]黄色い犬 第76話

[6]メグレとリラの女 第64話 ※

[7]モンマルトルのメグレ 第68話 ※

[8]メグレたてつく 第62話

[9]メグレと宝石泥棒 第63話

[10]メグレと殺された容疑者 第57話 ※

注目すべきは⑤のカラーリメイク版『黄色い犬』だ。これはフランス本国でもDVD化されていない幻の作品のひとつ。「WOWOW」に問い合わせていないので長島氏の情報が正しいかどうかわからないが、もし録画を持っている人がいたら、それはお宝映像である。

| 【皆様へ】 |

|---|

|

新型肺炎の拡大によってパンデミック宣言がなされ、感染症対策への社会的関心がいっそう高まっています。先行きが見えなくて心が不安であるという方もあるでしょう。しかし一方で、このウェブサイトをご覧の皆様は読書を愛好し「想像力」の大切さを日頃からよくご存じであると思います。どうか拙書『パンデミックとたたかう』(共著=押谷仁・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議メンバー、岩波新書)と『インフルエンザ21世紀』(監修=鈴木康夫・ウイルス学者、文春新書)をお読みください。いずれも11年前の新型インフルエンザパンデミック時の本ですが、感染症とその対策、社会不安との向き合い方に関する議論の基盤はほぼすべてこの2冊に込めておきました。内容は古びておりません。両者とも品薄ないし品切れでしたが、前者は2020年3月26日に電子書籍版が出ました。後者も4月20日に電子書籍版が発売予定です。また、広い観点から事象を見据えたNHK BS1スペシャル「ウイルスVS人類〜未知なる敵と闘うために〜」[出演:押谷仁(東北大・専門家会議メンバー)、五箇公一(国立環境研究所)、瀬名秀明(作家)、中村幸司(NHK解説委員)]はNHKオンデマンドで視聴できます。4月中に第2弾が放送予定です。 拙書以外にも、海外ノンフィクション等でいまなお参考になる書籍はあります。ぜひそれらもお読みになり、私たちひとりひとりが持つ想像力の大切さと、それを行動へつなげる人間らしい勇気を思い出していただきたいと思います。 ■Kindle版↓■Kindle版↓ |

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『月と太陽』『新生』等多数。 『石の花』などで知られる漫画家・坂口尚氏の未完コミック作品をリブート、小説化した長篇『紀元ギルシア』が、《WEBコミックトム》にて連載中(http://www.usio.co.jp/read/kigen_greecia/index.html)。 ■最新刊!■ |

■最新刊!■

■瀬名秀明氏推薦!■