第二次世界大戦直前の1938年、シムノンは中篇小説をよく書いた。5月には《チビ医者の犯罪診療簿》全13作(第90, 91回)、6月には《O探偵事務所事件簿》全14作(第92, 93回)をそれぞれ一気に書いた。その前の1937年から1938年冬にかけては、後に『メグレの新たな事件簿』(1944)の後半に収録されることになるメグレものの中篇、すなわちメグレ第二期第2シーズンの10作(第62回)を書いているから、この1年ほどは長篇よりも中篇の方が筆の乗りがよかった時期であったといえる。

今回読むのは1938年から1939年にかけて《ポリス・ロマン》誌に« Nouvelles aventures policières »(冒険探偵中篇シリーズ)のサブタイトルで掲載された計6篇の読み切り作品である。いずれも1938年に書かれたと見なされているが、具体的に何月の執筆だったかまではわかっていない。だが前後の書誌と照らし合わせると、おそらくは前回読んだ『クリュルの家』(第94回)の後、1938年晩夏から秋ころの執筆だったのではないかと思われる。そのあたりの長篇執筆作がちょうど抜けているからだ。

どれも分量は《チビ医者》一作と同じくらいで、原稿用紙100枚くらいだと推測される。以前に述べたように、原稿用紙50枚が短篇作品の基準である日本では、これらは短篇ではなく中篇の部類に入る。

フランス語のNouvelleは中篇の意味であり、英語のNovellaに当たる。短篇‐中篇‐長篇をそれぞれ英語でshort story‐novella‐novelというが、フランス語ではコントconte‐ヌーヴェルnouvelle‐ロマンromanとなる。日本で「コント」というと「ショートコント」のようにごく短くオチの効いたショートショート作品を連想するが、たぶん日本とフランスでは短篇や中篇に対するイメージや考え方が異なるのだろう。雑誌や新聞の見開きに入る文字量が異なるためだと思われる。

連作計6篇のうち「〈グラン・サン・ジョルジュ〉ホテルの謎」を除く5篇が「異郷小説集Nouvelles exotiques」の名のもとでガリマール社の合本『署名ピクピュス』(1944)に収められた。戦争で紙が入手しにくく一冊の本が分厚い時期だったのである。今回は2回に分けて、雑誌掲載順にまず4篇を読んでゆくことにする。

サンフランシスコ港からフランスへと向かう客船《ウィスコンシン号》が、太平洋と大西洋を結ぶパナマに到着した。ここから客船は運河を抜けて大西洋航路へと進むことになる。日中に通れば熱帯の珍しい植物や巨大な閘門などを眺めることができるので、それを楽しみにする旅行客も多い。だがなぜか《ウィスコンシン号》は、ふだんなら数時間しか停泊しないパナマ港の沖合で足止めを食らい、南米大陸のエクアドル、ペルー、チリといった西側の国々へと連絡する重量1000トンの小型運航船《ゴビ号》を待っていた。しかも港から白いカンバス地のスーツにパナマ帽という出で立ちの3人のフランス人が乗り込んで何かの調査を始める状況に、十数名の乗客たちは戸惑っていた。

3人のうちいちばん背が高くてハンサムな青年フレッドが、他のふたり、タタヴとアンリを従えている。彼らの鼻先が曲がっていることから、ふたりが以前ボクサーであったことが窺える。やがて連絡船《ゴビ号》が到着し、そちらに乗っていた男女カップルの乗客が《ウィスコンシン号》に移ろうとした。彼らはモートン夫妻と名乗り、夫はスイス人医師、若い妻の方はノルウェー人だという。南米旅行中に知り合い、フランスで結婚生活を送るつもりらしい。だが青年フレッドはそれをきつく制し、《ゴビ号》の太ったモップス船長に事情を話した。モップス船長はいつもウィスキーの瓶を持ち歩き、煙草を吹かしている酔っ払いである。

パナマ運河に馴染み深い船長も以前から知っている通り、フレッドはパナマの黒人街でビストロを営む出自不明の男である。事はバキュラという、このパナマ一帯で麻薬から武器までおよそ裏取引の交渉をする際、彼の名を出さずに済まないほどの力を持つ、小柄でひょろひょろとした顔役の行方と関わっていた。

バキュラはある取引のためコロンビアの寄港地ビュエナヴァンチュラに1か月も滞在しており、ようやく仕事を終えて飛行機でパナマへ戻る予定だったらしい。前日の晩にモップス船長やモートン夫妻、さらにジェニアという若い技師を招いて晩餐をともにしている。その後モップス船長の《ゴビ号》はこのパナマへ向けて出港し、またバキュラも飛行機に乗ってかの地を去るはずだった。ところがその飛行機から電信で、パナマに暮らすフレッドに向けて、重大な報告が発せられたのである。電信によると発信者はウィルというやはりパナマで酒場を営む黒人の男で、その内容は「バチュラは飛行機に乗らず、《ゴビ号》でパナマに向かったようだ。生死のほどはわからない。彼が持っているはずの貴重な包みの行方もわからない。バキュラは何も持たずに乗船したようだ」という、フレッドへの警告文だったのである。フレッドは警察の人間ではない。だがこの顔役の行方を知る必要があった。バキュラが前回パナマを発つ際、次の仕事では3、4万ドルが手に入る、帰ったらおまえにも分け前をやる、と密かに聞いていたからだ。バキュラの身に何かが起こった可能性があるが、分け前の金は手に入れなくてはならない。バキュラはその金をどこかへ隠してしまったようだが、さらに深く疑えば、その包みとは札束ではなく、敵を欺く爆弾かもしれない。

フレッドはモップス船長にバキュラが乗船していないか問い質し、仲間ふたりと船内を調べ始める。モップス船長は、バキュラの乗船はあり得ないというが、バキュラは巧みに変装して船内に潜り込んだ可能性もある。技師のジェニアは高熱を出して船室で寝込んでおり、そのことはフレッドも確認した。だがモートン夫妻はどうか。エドナという名の若妻は、かつてモデルやダンサーをしていたことがあるらしい。何か含むような謎めいた目つきでフレッドに応じてくる……。彼女はバキュラと会って2日目に彼と寝たことを認めた。彼女はバキュラの包みを預かっているのかもしれない。モートンなる医師は彼女に騙されているのだろうか。モップス船長、ジェニア技師、モートン夫妻、この誰かが嘘をついて、大金をかすめ取ろうとしているのだろうか?

フレッドはモップス船長から重要な証言を引き出した。エドナはあるとき船長に小さな写真を見せ、ビュエナヴァンチュラで気が変わった、この男がパナマで待っているのでモートンとは別れるかもしれない、と仄めかしたことがあるというのだ。その男は毎晩、パナマの《コンチネンタル》ホテルで彼女を待っているのだという。

フレッドは仲間のひとりにリボルバーを持たせて、船長を急き立てて小型モーターボートに乗り込み、急いで《コンチネンタル》ホテルへと向かう。写真の男の顔を知っているのは船長だけだ。ホテルのダンスホールは人で一杯だったが、このなかに男がいるはずだ。おそらくエドナはバキュラから札束の包みを預かり、パナマに着いたら《コンチネンタル》でその男に会って、包みを手渡す算段だったに違いない。ならば男をこちらで捕獲し、《ゴビ号》に連れて行ってエドナと対面させ、その場で何もかも白状させるよう仕向けるのだ。船長は人いきれのなかから件の男を見つけ出した。フレッドはそっと男に近づき、エドナの名を告げて、男を誘い出すことに成功した……。だがフレッドはまだ知らなかったが、罠にかかっていたのは彼の方だったのだ!

パナマの港を舞台にテンポよく展開するスリラーで、ペンネーム時代の冒険小説を彷彿させる愚直な筆致は、読みものとしての機能を充分に果たして好感が持てる。ロマン・デュールの硬さでもない、メグレ世界と地続きの《チビ医者》や《O探偵事務所》にあった安定感でもない、ましてやこの後シムノンが書く第二期メグレの持つ豊かな娯楽性と味わい深い深みでもない、ストレートに物語をぶつけてくる若き日の筆が蘇ったかのような、文学的技巧を忘れたこの通俗性は、しかしエキゾチックな遠い異郷を描くとき一種の懐かしささえ読者にもたらして、読後感は決して悪くない。80分くらいで撮られたモノクロのプログラムピクチャーを気軽に観賞して、ちょっとした満足を覚えて日常に戻るのと同様、傑作とまではいえないが時間つぶしの娯楽作品としてはおつりがくるくらいの面白さである。本作は本邦未訳だが、鈴木清順風の映画にしたら案外カルトな人気を得たのではないかと思える。

タイトルの寄港地ビュエナヴァンチュラは、本作の場合、あくまで事件の背景に留まっている。いつも雨が降る鬱陶しい熱帯の地、と登場人物の口からその印象が語られるが、物語そのものは終始パナマの港とその付近で完結する。すでに筆力のついたこの時代のシムノンなら、ビュエナヴァンチュラの鬱陶しさを、もっと具体的に描写できたはずだ。しかし本作でそのような能力は使われない。「私の小説をこれまで読んで来た人なら、これだけ書けば充分に、あの湿った鬱陶しさを想像できるはずだろう? だからあえて記号的な最小限の感傷しか書かないよ。あとは勝手にあなた自身のなかにある記憶を呼び覚まして浸ってくれ」といわんばかりの簡潔さだが、ずっとシムノンを読んできた愛好家ならば、かえってそこが痺れる、これぞシムノンらしさだというだろう。実際、私もそのひとりだ。

《ゴビ号》の4人のうち誰が顔役バキュラと通じているのか、と犯人当ての興味で読者を引っ張り、そして終盤でかなり思い切ったどんでん返しを放ってみせる。ここはけっこううまく決まっていて、へえ、シムノンもやるじゃないかと思わせる。フレッドはバキュラを追っていたはずだった。彼の行方を辿れば大金の包みを見出せるはずだと信じていた。しかしウィルから受け取った電信には何と書いてあったか? バキュラの生死はわからないとあった。つまりもうバキュラはどこかで死んでいて、彼を殺した者が事の次第を知るフレッドを始末するため、逆に嵌めようとしていたらどうなる? ここへきて物語の景色は一変し、フレッドは《ゴビ号》の夜の甲板で窮地に立たされることになるのだ。

どのようにして物語は結末を迎えるのか? そこが本作のいちばんの読みどころなので明かしはしないが、真の悪人は誰か、どこからどこまでが策略で、どこからが真実なのか、そしてフレッドは危機をはね除けることができるのか──終盤に近づいて敵がいくつかの秘密を得意げに語って聞かせると、劣勢のフレッドは「いい小説だ……」と笑ってみせるが、まさにそのひと言が大見得としてぴたりと嵌まる通り、最後まで娯楽性に富んだ作品に仕上がっている。人間心理を追求するシムノン、などという手垢のついたキャッチフレーズや先入観は忘れて、シムノンが生涯憧れた〝裸の人間〟として純粋に楽しく読むことをお薦めしたい。作家シムノンのこうした側面は、もっと日本で知られてよい。

舞台は中央アフリカ、ガボンの寄港地リーブルヴィル。乾季は日陰でも摂氏50度を越す暑さとなる。警察署長のベダヴ氏は、執務室のハンモック椅子に身を沈め、パイプを銜えて『モンソローの婦人』なる長篇小説をぼんやり読み進めていた。もう何度目かの読書だが、竹細工の帳をもってしてもこの熱気は耐えがたい。外で車のエンジン音が聞こえ、やがて小間使いの地元民秘書が地元の名士エルネスト・スティル氏の訪問を告げた。この黒人秘書はイラリオンHilarionという洗礼名なのだが、ベダヴ署長は「ヒHi」と呼んでいる。「アッシュH」の息を吸って発音する方が面白いので、あえてフランス風を破って呼んでいるのだ。

太ったスティル氏は手にフライパンを抱え、そこに銃弾の当たった跡を指し示しながら、自分は何者かに狙われていると訴え始める。ここ3週間のうちに3度の銃撃を受けたというのだ。最初は車を走らせているときに弾丸が窓を割って肩をかすめ、2度目は散歩の途中でヘルメットに当たったという。そして今朝はたまたま自宅でフライパンを持っているとき外から撃ち込まれたというのだ。胸の前に抱えていなかったら即死だったかもしれない。

スティル氏は何年か前にこのガボンへやってきて、森林伐採と材木業でたちまち財を成した人物であるが、それゆえに地元民からは嫌われていた。もうひとつ彼は多くの男性から嫉妬と憎しみを受ける理由があった。53歳の彼は、ひと回りも若くて可愛らしい25歳のシャルロット夫人を欧州から連れて来たからである。そして夫人はこの町の男たちと浮名を流していると地元ではもっぱらの噂だった。相手のひとりはグラン・ルイと渾名されている判事で、ふたりは互いに写真に凝っている振りをしながら、大通り脇のバンガローを撮影と現像の拠点にすると称して、もう3年も密会を続けているらしい。スティル氏の命を狙うとすれば筆頭候補はこの判事だろうか? だがスティル氏は「私は妻の不義など疑ったこともない!」と頑固に主張する。署長のベタヴ氏はこの暑いさなかにうんざりだといった感じでスティル氏にリボルバーを渡して、弾は6発入っていると諭し、自分の命は自分で守ればよろしい、どこかに籠もって外出は控えるようにといい渡して帰した。

その後、ベダヴが警察署に喚んだのは、ショーヴァンという若い町医者である。彼自身は隠していたが、やはり地元民の噂では欧州から独り身で渡ってきた彼がいまやシャルロット夫人に恋心を抱いていることは明白であり、その話はもちろん署長も知っていた。もともと彼はスティル氏の森林伐採会社の嘱託医としてガボンに招かれたのだが、中央アフリカでは何事も契約は大雑把であり、到着したときには案の定、3年間の雇用契約など反故にされており、彼は貧しい町医者として糊口をしのぐほかなかったのである。

ベダヴ署長は、この若い医者が他の男たちと違って、夫人への愛情は純粋なものであると理解していた。署長は彼の行動を聴取する。これといったアリバイはない。ショーヴァンは自分がスティル氏に疑われていることを知って憤慨し、「自分は銃を持ったこともない」と署長に反論する。

そこへやってきたのはかのグラン・ルイだった。彼はついさっきホテルでスティル氏と会ったが、いくら自分が彼を憎んでいるからといって自分が疑われるのは敵わない、いっそ数週間牢屋に入れてくれ、などといい出す始末だった。その間に4度目の銃撃事件が起きたらむしろ自分の無実が証明されるからだという。横で縮こまって座っているショーヴァン医師をよそに、グラン・ルイは自分のリボルバーを振り回し始め、ついには誤って自分の左足を撃ってしまった。ベダヴ署長はやれやれといった感じで秘書のヒに病院へ連絡をするよういいつけ、そして声も出ないショーヴァン医師に、「応急処置をしてもらえますか?」といった。

さてグラン・ルイは病院へ担ぎ込まれる。太ったスティル氏はホテルに籠もり、妻と昼食をともにしながら、署長のリボルバーを手元で弄んだりする。ショーヴァンは通常の診療に戻ったが、彼はどうしても夫人の真意を確かめたかった。本当にきみたちが相思相愛なら、きみはなりふり構わず夫人の手を取ってフランス行きの渡航船に乗るべきだと、彼は署長からいわれていたからだ。しかし夫人は明確な返事を示してくれない。ショーヴァンは悶々とした夜を過ごすことになる。

スティル氏の命を狙っているのはいったい誰か? だがベダヴ署長は始めからこの話が変だと気づいていた。なぜ敵は3度も銃弾を外すようなヘマをしでかしたのだろう? 署長は秘書のヒに命じて密かに関係者の動向を探らせた。そして朝6時、リーブルヴィルのビーチが色鮮やかに弾けるそのとき、すべてを明らかにする銃声が、町外れの茂みに向かって響くのだった……。

物語の終盤でベダヴ署長が「これは私の知りうるもっとも美しい犯罪だ……」と感慨を漏らすが、結果がわかってみると、特段にトリックや犯行のロジックが美しいというほどのものではない。むしろよくある、ごくありふれた物語で、ユーモアの風味を感じるほどだ。つまりここでの「美しい犯罪」とは、早朝のリーブルヴィルから起ち上がる大自然の原色が、フランスからの帰化人にとっては何年暮しても飽きないほど圧倒的な力強さに満ちたもので、その背景を受けて誰かがリボルバーを握って佇むならば、それはどんな場合であってもこの世でもっとも美しい犯罪になるという意味なのだろう。

暑さにやられてだらだらとやる気のない雰囲気の署長が、実は鋭い直感と先見の明を働かせて、しかるべき手を打っていた、というのがこの物語のミソであり、終わってみれば署長と地元民秘書のバディぶりも楽しく、そしてエキゾチックな土地で見事に真実の愛は成就し、若い男女は希望を胸に新天地へと旅立つ。そしてペンネーム時代よりいくらか作家としての腕を上げたシムノンは、最後に再びロマンを署長の手に取らせ、さて『モンソローの婦人』の最終章はどうなるのであろうと、読者である私たちもハンモック椅子に身を委ねて昼下がりを過ごすかのような、優雅でのんびりとした平和な時間がここにありますよと思い出せるよう、巧みにこちらの心を満たしてピリオド(ポワン)を打つのである。単体としてどうこう述べるほどの小説ではないが、シリーズの一篇として本のなかに入っていれば、ちょっと得した気分になるタイプの作品といえよう。

ちなみにベダヴ署長の役職名はle commissaire de police。メグレと同じくコミッセールであるが、この場合は地元警察署のフランス人「署長」を指している。またあえて留置場に入って事件発生を待ち、身の潔白を証明するというアイデアは、『黄色い犬』(第5回)を連想させる。

トルコの大都市、イスタンブール。いま外国人旅行客で賑わう豪華ホテル《ペラパレス》の玄関先に、伝統的だが古く汚い身なりの老人が座っている。この小柄な老人は、しかしホテルのコンシェルジュやバーテンダーとときおり目配せをし合っている。いまホテルに着いた客は、煙草産業で巨万の富を得た大バーンズの若き息子で世界一周旅行に興じている、アメリカ人青年のエリック・バーンズ氏だ。彼はVIPだけが泊まれる上階の部屋を借り、夜は現地ガイド[ドゥローグマンdrogman=中近東諸国における翻訳官]の案内で旧市街に繰り出し、あえて庶民的な小レストランで現地の人々の夕食を楽しもうと計画していた。だがバーンズ青年を見張っているのは小柄の老人ひとりではなかった。ホテルのロビーで新聞を広げているハンサムなアメリカ人もまた、バーンズ氏が階段を上がってゆく様子を見ていたのである。

夜になり、コンシェルジュが手配した現地ガイドのアヴルノスなる男がイスパノ[Hispano=高級車や航空エンジンの製造で有名な企業]の車を伴って到着し、顧客を希望通りの旧市街へと案内し、夕食や《ムーラン・ルージュ》の女たちとのひとときを楽しませた。バーンズは運転手の横に見慣れない老人が座っていることを気に留めなかったが、その小老人はホテルの前で彼を見張っていた人物だったのである。バーンズ氏は美女をひとり連れ出して、エユップ墓地の地[イスラームの聖地であり観光地でもある]の夜道を歩いて行ったが、彼の後をつけていた小柄な老人は、途中で自分以外にもバーンズを追っている男がいることに気づいた。その男は昼にホテルのロビーでバーンズの動向を探っていた男であり、彼は棍棒でバーンズを殴って逃走した。

さて小老人の正体はアリ・ベイという伝説の古参刑事であり、彼は警視庁préfet de policeのナイム・パシャから命を受けて、密かにバーンズ氏を監視していたのである。アメリカ警察から内務大臣le minister de l’Intérieurへ通達があり、バーンズ氏がこのところ脅迫を受け、その身に危険が迫っていることを知った警視庁は、このイスタンブールで重大事が起こらないよう、欧州のすべての首都で暮らしたことがあり数か国語を操るとも噂されるベテラン刑事のアリ・ベイに身辺警護を任せたのだった。しかし前夜、バーンズ氏が路上で襲撃を受けたと知ってナイム長官は激怒し、アリ・ベイを叱責するため庁舎に呼び出したのだが、老刑事は意に介さない。実際、ホテル《ペラパレス》に電話をかけてみると、ちゃんとバーンズ氏はホテルに戻って休んでおり、何も心配はないとの返事だった。ナイム長官は狐につままれた気分で受話器を置いたが、これは老刑事の巧みな作戦の一部だったのである。

昨夜、それとは別の出来事があった。バーンズ氏を襲撃した男はスミットというアメリカ人青年で、彼はその後やはり《ペラパレス》に戻り、なんとバーンズ氏の12号室で、リボルバーを手にしたままベッドに入り込んだのである。深夜、何者かが部屋に入ってきて、彼は銃を突きつけた。だが灯りを点けてみると意外なことに、相手は衣類を脱ぎかけた若いトルコ女性だったのである。彼女はサジデと名乗り、ギリシア人ビジネスマンの夫がいるが、バーンズ氏の誘いを受けてやってきたのだという。互いに初対面であるこのふたりは驚き合ったが、実は金髪のスミットは探偵であり、バーンズ氏を恐喝の相手から護るため、ニューヨークから彼のボディガードとして世界旅行に同行しているのだと告白した。たまたまバーンズ氏の替え玉として寝たふりをしていたところにサジデがやってきたということである。

スミットがバーンズ氏宛の脅迫状を見せたことで、サジデも事の次第を承知した様子だった。バーンズ氏は大金を支払わなければ命をもらうという主旨の封書をいくつも受け取っており、しかもそれらはすべて世界旅行で巡ってきた前の港から送信されているのだった。しかも文面はタイプされたものでもなければ新聞の切り抜きを貼りつけたものでもない。すべて手書きで、しかも女性の筆致なのだ。サジデはそのことを不審に思うが、同時にスミットが危険な任務に就いていることを実感する。スミット探偵は彼女に対して優しかった。これまで多くの女性を相手にしてきた男性であることにサジデは気づいたが、かえってそうした豊富な経験から自然と現れる優しいしぐさや思いやりが、急速に彼女の心を溶かしていった。また一方でスミットの方も、金のことばかり気にして富豪青年に群がるアメリカ娘には嫌気が差しており、彼は素朴なサジデに急速に惹かれてゆく。

だがサジデには相手に知られてはならない裏の事情があった。老刑事アリ・ベイが彼女にサインを送ってきた。スミットを町へ連れ出して、ホテルの部屋を開けさせろ。夜遅くまで戻らせないようにしろ……。老刑事はサジデから密かに鍵を譲り受け、12号室に忍び込む。そしてバーンズ氏の鞄を開けてたくさんの脅迫状が詰まっていることを知るが、それらを手にして老刑事はひとつの発見をしたのだった。確かにバーンズ氏は世界旅行の先々で脅迫状を受け取っており、しかもすべては女性の直筆だ。しかしどれも筆跡が異なる!

サジデとスミットは互いに愛を確かめ合いながら、異国情緒溢れるボスフォラス海峡でカイーク[caïque=この地域で使われる、細長いかたちの手漕ぎボート]に揺られていた。だがそこへもう一艘の小船が迫る──その舳先に立っていたのは、すべての真実を知った老刑事アリ・ベイだった!

戦後の雑誌《ロマンス》に抄訳のかたちで翻訳紹介された一篇。中野榮の訳文は全3章から成り、第2章まではなかなかうまく要約しているが、第3章になっていきなり駆け足となり、老刑事アリ・ベイからの手紙というシムノンの原作にないかたちで事件の全貌を大急ぎで読者に提示し、幕引きを図るのがもったいない。シムノンの原作は全4章なので、この抄訳版では残念ながら終盤の情緒が伝わらず、感慨も湧いてこないのである。

一方、翻訳だけ読むと冒頭からしばらくは登場人物の誰に物語の焦点が当たっているのかわからず戸惑うだろうが、これはシムノンの原作でも同じであって、シムノンの特徴というべきカメラアイの表現がうまく定まらないとき、こうした混乱がしばしば生じる。まずシムノンの筆はホテル前で見張りをする老刑事に注がれるが、何度もアメリカ人青年バーンズ氏の様子をカットインして、しかも彼がアヴルノスという現地ガイドを雇って旧市街に繰り出すさまを細かく書くので、小柄な老人と富豪青年のどちらが主人公なのか、読者には判断が難しいのである。しかも途中で何度か、さらなる追跡者がいることを仄めかし、殴打事件が起こった後は完全にその襲撃者へとカメラを固定し、彼の一挙手一投足をアメリカン・ハードボイルドのように示し始めるのだから、老人やバーンズ氏の話はどこへいってしまったのだと、読者は迷路に彷徨い込んだ気持ちになる。半ば過ぎまで読んでようやく物語の焦点はどうやらスミット探偵と現地娘サジデの淡いロマンスにあるのだと理解でき、老刑事アリ・ベイと若き富豪バーンズ氏は彼らの物語を支える立場の人物だとわかるのだが、そこへ行くまで唐突な出来事が多すぎて(なぜスミットは雇い主のバーンズ氏を殴打したのか?など)、なかなか話の波に乗れないのがシムノンらしい欠点であるともいえる。

だが逆にいえば、後半に入って全体の構造が見えてきたら、あとはシムノンの異郷ロマンスに身を委ねてよいわけで、ペンネーム時代にいくつも感傷小説をものし、かつ作家として成功してからは自ら積極的に世界を巡ったシムノンにとって、イスタンブールで若き男女がカイークに乗って、目映く輝く水面に照らされながら互いの運命を語り合うクライマックス部分など、いかにも通俗的でありながら光景が目に浮かぶようで、これはこれで悪くない。犯罪小説というよりも異郷ロマンスとして充分に及第点の出来映えだ。作中で使われるメイントリックは、勘のいい読者なら早々にわかってしまうだろうが、それでも「なぜ脅迫状はどれも異なる女性の筆致なのか」という謎はけっこうよくできていて、その部分には感心した。ラストの老刑事の描写もいい。本作はすでに邦訳が一度あるので「10年保留」に該当せず、新訳を出すなら翻訳権を取らないといけないが(藤原編集室による解説「翻訳権について」http://www.green.dti.ne.jp/ed-fuji/column-honyakuken.htmlなど参照)、抄訳のまま放っておくには惜しい一篇。

注目したいのは本作でイスタンブールの警視庁préfet de policeが登場し、パシャの尊称で呼ばれる人物が上官として私服刑事を指示する描写があることだ。メグレの所属を表す際にシムノンは決してpréfet de policeという言葉を使わないので、やはりシムノンのなかでは警視庁と司法警察局が区別されていることが改めてわかる。

そしてもうひとつ、本作を読むと、老刑事の好きなラキ[raki、ラクともいわれる=アニスで香りがつけられたトルコの伝統的な蒸留酒]の飲み方もわかる。日本では無色透明なラキに水を注いで、白濁するのを目で楽しんで飲むことが多いようだが、老刑事アリ・ベイによればまずラキだけを口に含み、そこへチェイサーとして氷水を流し込むのが本来の味わい方だそうである。

現地ガイドのアヴルノスAvrenosという名前は『アヴルノスの顧客たちLes clients d’Avrenos』(第45回)と同じであり、中野訳でも最後のsが発音された「アヴルノス」と表記されている。若娘の名はSadjidéと今回アクサンテギュがついているので、サジドではなくサジデであろう。中野訳では「サアジデ」であった。

▼映像化作品(瀬名は未見)

・TVドラマTangier Cop, スティーヴン・ウィッテイカー(ホイテッカー)Stephen Whittaker監督, ドナルド・サンプターDonald Sumpter, ショーン・チャップマンSean Chapman出演, 1997[タンジールの警官][英][6]

舞台は雪の深いヴィルナVilna[現在のリトアニア共和国の首都ヴィリニュスVilnius。南東部の内陸に位置し、当時はソ連領だった。この後第二次大戦でドイツのポーランド侵攻に伴い、ポーランド系ユダヤ難民はヴィルナ地区へと逃れることになる]。いつもウィスキーを飲んで酔っ払っている年老いた御者のシュルツは、午後4時37分にワルシャワからやってくる列車の外国人乗客を目当てに、駅で雌馬の橇を停めて待っていた。期待通り、毛皮のコートを着た男が降りてきて、シュルツは彼をつかまえることができた。男はワルシャワのポーランド語ではなくヴィルナのポーランド語をしゃべり、しかもユダヤ人街(ゲットー)の訛りがある。男は〈グラン・サン・ジョルジュ〉ホテルと行き先を告げた。

男はホテルの内情を知っている様子で、なかに入ると白髭の老給仕長にいきなり「よう、ニコラ!」と名を呼びかける。宿帳に「サンフランシスコのテッド・モラン」と記入し、そしてスイートルームを押さえると、再び出てきてシュルツの橇に乗り、ユダヤ人街へと橇を向かわせた。

そこから先の男の振る舞いは奇妙であった。まず目的地として告げた住所の少し手前で橇を停めて通行人の老人に何かを聞き出すと、彼は気前よく真新しい千ズロチ札を差し出した。モランなる男は行き先を町の外れへと変更し、瀟洒な一軒家に入った。続いて橇で2時間かかるストレジフ村Strezvへと向かわせた。ストレジフは貧しい村で、木造の平屋が軒を並べているのみだ。モランはまず雑貨屋へ入り、戸惑う女将が連れてきた外国人にいきなり拳で一発見舞うと、さらに村の最後から2番目の家へ行くようにとシュルツに命じ、その家からひとりの老人を連れ出し、橇に乗せてホテルへと戻ったのである。モランなるアメリカ人男性はその老人の部屋を自分のスイートルームの隣に取って押し込んだが、ほとんど彼を拉致したに等しい。シュルツは百ズロチ札をもらい受けた。

モランなるアメリカ人が金持ちであることは間違いない。給仕長ニコラに何度も豪勢な食事を注文する。だが彼がやってきた目的は何なのか。ホテルの他の客は、モランと老人がいい争う声を聞いており、しかしモランは決して彼を表には出さなかった。老シュルツはモランのことが気になり、それからずっとホテルの前に橇を停めていた。ひょっとしたらもっと大金をはずんでくれるかもしれないという期待も会ったのである。

だが不可解な事件が発生する。新聞記事を見てシュルツやニコラたちは驚いた。ストレジフ村に近い路上で老人が何者かにナイフで刺されて殺されたのだ。被害者は懐に千ズロチ札を持っていたという、アメリカ人男性が道を訊いたあの老人だとシュルツは悟る。さらに翌日、突然モランが警察を呼んでくれといい出し、ニコラたちがホテルの上階に行くと、彼の連れて来た老人が自室で首を吊って死んでいたのである。ピエトル・スボラックという名であったらしい。自殺だとモランは主張し、彼はいったん警察署へ連行されたものの、5万ズロチという多額の保釈金を積んですぐさま出てきた。

このころには老シュルツは事の一部始終を見届けて事件の真相を探ろうと決意していた。警察署から褒美がもらえるかもしれないという計算もあった。アメリカ人の男がすべての鍵を握っていることは間違いない。牡丹雪が激しく降る夜の道を、シュルツは橇を走らせてストレジフ村に向かう。道にはタイヤの跡があり、アメリカ人が車で村へ向かったことは明らかだ。

しかしシュルツがあの雑貨屋に到着して女将と話したところ、アメリカ人が一発食らわせた相手の男は行方がわからないという。さらにシュルツは隣村へと向かい、タイヤの跡を確かめてアメリカ人が立ち寄ったらしき家に入ると、真っ暗な室内で男がひとり死んでいたのである……。

死体が3つ。急に老シュルツは不安になった。自分も殺されるのではないだろうか? そして外へ出てぎょっとした。男の車のライトが100メートル先で光っていたのだ!

《ポリス・ロマン》誌に掲載された連作のなかで、唯一「異郷小説集Nouvelles exotiques」として1944年刊の『署名ピクピュス』に収録されなかった作品である。その後も刊行機会に恵まれず、後にランコントル社から出る『全集Œuvre complètes』第25巻(1969)で初めて書籍に収められた。現在「異郷小説集」はメグレものから切り離されてガリマール社の《フォリオ・ポリシエfolio policier》というペーパーバック叢書の一冊として入手できるが、おそらく本作だけはいまなおフランスでもシムノン全集でしか読めない一篇となっている。

「異郷小説集」から外されたのは、まず単純に書籍の総ページ数の都合からだろうが、他の作品がパナマ、ガボン、イスタンブールとエキゾチックな暑い場所を舞台にしているのに対し、これだけが牡丹雪の降る重々しい北欧を描いていることも理由のひとつであったかもしれない。全体を連作として読めば、作者シムノンが場所だけでなく語り口も毎回変えて、読者を飽きさせないよう工夫を払っていたことがわかる。本作では名無しの書き手の存在を読者に想像させて、その書き手が後日シュルツから冒険譚を聞き出したという設定をワンクッション挟むことで、叙述に変化をつけているからである。御者の老シュルツは、実際には得体の知れないアメリカ人に対してびびる場面もあったわけだが、後にウィスキーのグラス片手に酒場で武勇伝を語って聞かせるときには、ちょっとばかり話を盛ってしまう。読み終えると老シュルツの赤ら顔が見えるようで、また雪に閉ざされたヴィルナの夜に、酒場の窓の灯りが温かく浮かび上がり、なかからは人々の楽しげな声が聞こえてくる──そんな光景が残るのである。つまり連作の一篇として読めば充分にその役目を果たした小説だといってよい。

ただ、単体として読むと、いささか他の中篇と比べて出来映えが落ちることは否定できない。物語の背景には、ヴィルナのゲットーでつつましく暮らしていた母子が突然の大きな遺産を譲り受けたおかげで悪漢どもに狙われ、母は暴行を受けて娘は「顔を見られた」という理由で赤髭の首領に絞め殺された。ひとり残った息子は復讐を誓い、アメリカに渡って事業で成功を遂げた後、寒々とした故郷へ戻ってきたのだ。本作の後半は、アメリカ人モランが老シュルツに語って聞かせるこうした長い因縁話で占められる。シムノンが犯罪スリラーでときおり使う手法であり、2時間サスペンスドラマで犯人が崖の上で滔々と身の上話を語るフォーミュラの原型でもある。シムノン自身の青春時代が生々しく刻み込まれた『サン゠フォリアン教会の首吊り男』(第3回)ならその内容に凄みも出て読者も惹き込まれるが、「七分間の夜」(第32回)だとややその凄みも減弱する。本作もユダヤ人街の人々の苦しみという、読者の心を打つ題材が展開されるが、やはりどこか他人事めいて、傑作の域までには達しないのである。むしろ老シュルツの適度な打算と人のよさが、おとぎ話のように胸に残る。

シムノンは1933年の旅行でヴィルナを訪ねているので(★「ヨーロッパ33」第59回)、本作も他と同じくシムノン自身がその目で見た景色が描き込まれているのだろう。「エキゾチック」という呼称で括ると弾かれてしまう一篇だが、しかし随所にシムノンらしさは見て取ることができる。雪の大地での復讐劇という構図は、シムノンがペンネーム時代に発表した冒険短篇小説「五人の最期」を彷彿させる。先に述べたように終盤の長々とした回顧譚はシムノン冒険小説の特徴でもある。これもまた「シムノンらしい一作」なのだという了解が日本の読者の間で今後浸透するようになれば、連作「異郷小説集」の完訳紹介も叶うだろうが、後期メグレもののイメージが先行するあまり「共感性も薄いし、パリの懐かしい光景もない」と敬遠される状況が続くならば、せっかく長島良三氏の手によって《ミステリマガジン》に紹介された本作もきちんとした読者を得られず埋もれていってしまうかもしれない。それは少し寂しいことだ。

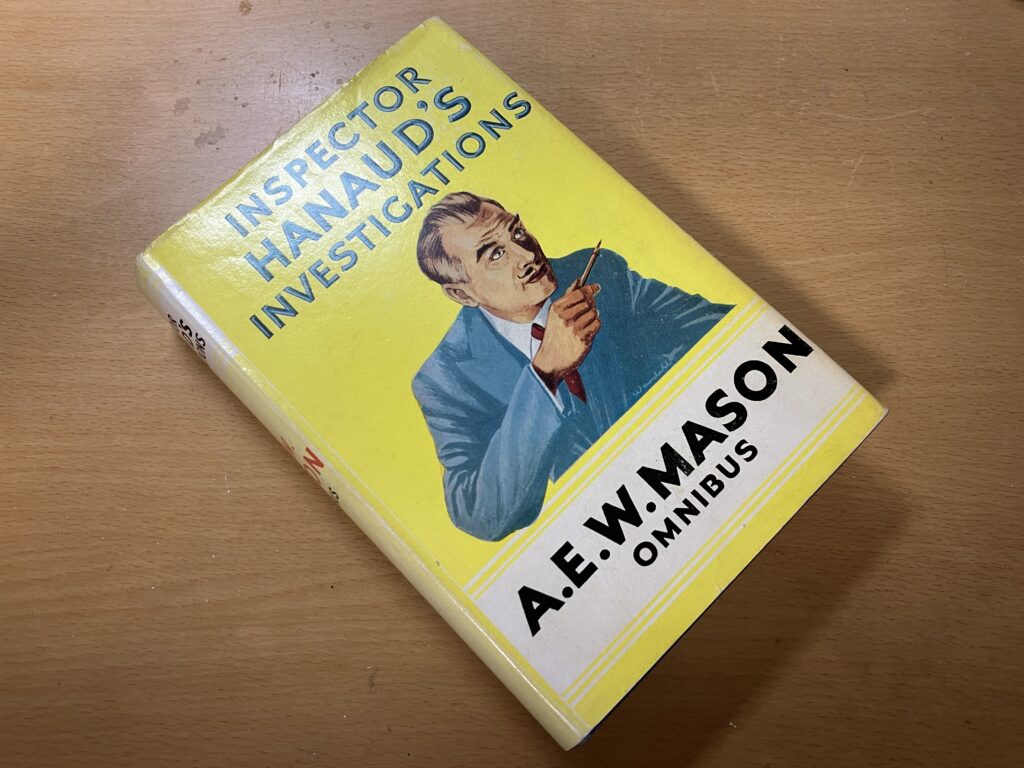

次回は「異郷小説集」の残り2篇と、さらにこの時期シムノンが執筆したごく短い単発作品をいくつか読むことにする。またイギリスの作家A・E・W・メイスンが創造したフランスの探偵アノーの役職について、作者メイスン自身が書き残したエッセイなどの手がかりを得て【図95-5】、かつ作品群の訳文と原文を照会することで、より深く理解が進んだので、その結果も併せて紹介したい。

結論だけ先に述べると、アノー探偵が『薔薇荘にて』(1910)で初登場したとき、パリには治安警察「Sûreté of Police」を名乗りうる官職がふたつあった。アノー探偵はそのふたつのうち首都警察「パリ警視庁」傘下の公安警察課(治安課)「Service de la Sûreté」に所属する警部であった。だがその課は後に閉鎖され、内務省治安局「Sûreté générale」の司法警察局が後を継いで発展していったのである。メグレはこの新しい治安局傘下の司法警察局に所属した警視であった──ということだろうと思う。アノーとメグレを比較することで、フランス国家警察の歴史が私たち日本の読者にもいっそう明確にわかってくる。

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『魔法を召し上がれ』『ポロック生命体』等多数。

■最新刊!■ |

■最新刊!■

■瀬名秀明氏推薦!■