|

・Le fils Cardinaud, Gallimard, 1942/11/30 [原題:カルディノーの息子] ・執筆:フォントネー゠ル゠コント、テール゠ヌーヴ城(ヴァンデ県), 1941/7-10 ・『カルディノーの息子』秋山晴夫訳、ハヤカワ・ポケット・ミステリ377、1957/10/31* ・Young Cardinaud, The Sacrifise所収, translated by Richard Brian, Hamish Hamilton, 1956(Mr. Hire’s Engagement/Young Cardinaud)[英] ・映画『駆けおちLe sang à la tête』ジル・グランジェGilles Gragier監督、ジャン・ギャバンGean Gabin、ポール・フランクールPaul Frankeur出演、1956[仏][頭に上る血] ・Tout Simenon t.23, 2003 Les romans durs 1941-1944 t.5, 2012, 2023 |

シムノンはこれまで不意に日常を飛び出して逃亡を試みる人物を何度も描いてきた。その原型としてダシール・ハメットが『マルタの鷹』(1930)で書いた「フリットクラフト」という男性のエピソードがある、といった指摘がなされていることも紹介した。目の前に鉄骨が落ちてきてあわや死ぬ寸前であったフリットクラフトが、その出来事をきっかけに消息を絶ったように、シムノン作品においても不意の逃亡へと走るのはほとんどが男性であった。本作の特徴は、珍しく逃亡する側が女性であり、しかも主人公の妻であるという点にある。主人公はまさしくひとりの探偵役となって、消息を絶った妻の行方を追うのである。

冒頭部の描写はいつものように魅力的だ。夏の日曜日、フランス西部の海岸町レ・サーブル゠ドロンヌで保険会社員を務めるユベール・カルディノーは、息子ジャンとともに朝のミサから戻った。すると家に妻のマルトの姿が見えない。赤ん坊を隣のエルブモン家に預けたままどこかへ消えてしまったのである。ユベールは驚いて方々を捜し回るが、その日ついにマルトは帰って来なかった。そしてユベールは、戸棚のなかに保管してあった毎月支払うはずの住宅ローン返済金、三千フランがなくなっていることに気づいたのである。

翌日もユベールは奔走する。子どもたちをエルブモン家に預け、周囲の人々には妻は数日急用で家を離れることになったといい繕い、また家のローンを払わなければならないので会社の上司マンディヌ氏に三千フランの借金を無心する。しかし急にこうした信頼関係の問題が起ち上がってくると、ふだんは優しい人々からも彼を不審がる様子が見て取れて辛かった。というのも彼は「いかさまカルディノー」の息子と認識されていたからだ。彼の父は柳細工師だったが、結婚した母親も缶詰工場に出稼ぎに来ていた「いかがわしいブルターニュの女」と思われていた。ユベール自身は勉強し、奨学資金をもらい、いまの会社に就くことができたが、いかさま師の息子というレッテルは、いまだに住民の間で共有されていたのである。彼には兄弟があり、それぞれまっとうな仕事に就いているが、いまだに「カルディノーの息子」と指差されるのは地元に残った彼のみである。

二日目、ユベールは不穏な噂を聞きつける。失踪した日、妻は〈バー・みどり〉でティティヌという地元やくざの息子であるエミル・シタールと逢っていたとの目撃情報を知ったのだ。エミルはミミルという通称でも呼ばれる、やはりいささか柄の悪い男である。ここ2、3年は植民地軍に志願しガボンなどアフリカに行っていたそうだが、10日ほど前に《アキテーヌ号》で帰国したという。ひょっとして妻は以前からミミルと知り合いで、自分や子どもたちを棄てて駆け落ちを企てたのではないか。ユベールはラ・ロシェルに赴き《アキテーヌ号》の機関士からミミルの話を聞き出し、マルトの両親とも話し、またやはりティティヌと勢力争いをした男、ポール・ジャンティのデデとも対面を果たすことになる。しかしなぜ妻マルトは幸せな生活を棄てて、突然にやくざと駆け落ちを計ったのだろうか?

主人公のユベール・カルディノーは、父親が「いかさま師」であったという以外はごくふつうの庶民だ。その妻のマルトもまた一般庶民のひとりであったはずだが、その彼女が突然にいなくなる。シムノン作品では女性はとりわけ名前によってキャラクターづけがなされる傾向が強く、マルトと名づけられた女性はたいてい貧しいが実直なお針子の役を与えられる。本作のマルトはすでにふたりの子をもうけた人妻だが、シムノン世界においては何か些細なきっかけで日常を棄てて逃亡の旅に出る役を演じてもおかしくはない。これまでそうした役柄はもっぱら男性キャラクターが務めてきたが、女性がやって悪いということはないはずだからである。

よって本作がこれまでのシムノン作品と違っていくらか斬新なのは、失踪された相手側の不安や行動に焦点を当てている点にある。すなわち本作は〝表面上〟、至極真っ当な探偵小説ものとして読める。主人公のユベール・カルディノーは他者から依頼を受けるわけではないが、必要に駆られて自分の妻の足取りを追うことになるからだ。典型的な人捜し小説である。

そうした構造があることで、本作は〝表面的には〟ロス・マクドナルドやレイモンド・チャンドラーのような、正統的ハードボイルド・ミステリーに近いといえるかもしれない。だからハヤカワ・ポケット・ミステリの一冊として邦訳されたのだろうか。本作の巻末には都筑道夫が対話形式で書いた有名な論考「シムノン問答」が収められており、当時の(あるいは現在も同じく)ミステリー愛読者が抱えるシムノンという作家に対しての「わかり合えないもどかしさ」が赤裸々に吐露されている。これほど正統なミステリーの体裁に近い本作でさえ、ミステリー読者にとっては昔もいまも「いまも読みどころがよくわからない」異様な小説と見て取れたのだ。しかしそれはなぜなのか。驚くべきことにかの都筑道夫でさえ、これについての明快な答えに到達していない。あるいはまた到達できなかったのである。

なぜシムノンのロマン・デュールは日本の一般的ミステリー愛読者にとって「読みにくい代物」であるのか、ここから考察を広げてみたい。人間のコミュニティ意識の問題、人間の認知限界の問題など、現代科学でなおも追究すべき〝人間らしさの本質〟の問題が浮かび上がってくるのがおわかりいただけることと思う。

まず本作を読み始めて目につくのが冒頭のミサのシーンで、祈禱の言葉が逐一ラテン語で記されてゆくことだ。たとえば最初の「Agnus Deiアニュス・デイ」は「神羊誦」とも呼ばれ、シムノンは児童聖歌隊に入っていたのでラテン語で歌うことに慣れており、その歌詞も暗記していたと思われる。実は他にも『ラクロワ姉妹』(第87回)のように教会ミサのシーンから始まるシムノン作品は少なくない。シムノンをキリスト教作家と見なす向きがあるのも頷けることである。だが、たとえば本作でもそうなのだが、このように冒頭でミサが強調されるものの、それでは作品のテーマにキリスト教的教条が深く絡んでいるかというと私たち日本人にはよくわからないのが正直なところであろう。こうした物語背景についての了解性の曖昧な乖離が、まず私たち日本の読者に苦手感を植えつける一因となっているように思われる。だがこのあたりの事情は巻末解説などで識者が説明すればよいことだ。

次に主人公のユベールは、息子と教会から戻ってきて、妻がいないことに気づく。そのためユベールは事態の全貌がわからないまま、妻の行方を探ることになる。ごく自然な流れであり、典型的な探偵小説の展開であるといえるが、読者にも主人公にもこの先の方向性が見えにくく、物語がどこへ辿り着こうとしているのか、読み進めなければわからないというもどかしさもある。実は私が若いころ、まさにロス・マクドナルドやレイモンド・チャンドラーが苦手だったのは、こうした意味があるのかないのかよくわからない捜査の過程が延々と書かれて、ひどく退屈に感じていたためだ。誰かに会って話を聞くと、ひとつ手がかりが得られて次の相手に向かう。それを繰り返しているとときおり謎の敵が向こうからやって来て襲撃されるが、そこでも主人公は手がかりを得るので、また一歩事件解決への道が拓ける……たんに話を引き延ばしているようにしか思えなかった。

しかしそれこそがミステリーの醍醐味だと感じる読者もいるだろう。だからとりあえず不問にしよう。それにシムノンの本作では周囲の人に妻の行方を尋ね歩く描写も簡潔に書かれているので、さほど退屈するわけでもない。問題なのはこうした過程をきちんと踏んでいるが故に、先に述べた都筑道夫のように、シムノンはミステリー作家だと〝思い込んだ上で〟読んでしまう読者が不可抗力的に現れてしまう現実であろう。

実は後で述べる本作の映画化作品『駆けおち』(1956)を見て驚いたのだが、映画版ではやくざのミミルが船でラ・ロシェルに戻ってくるシーンから物語が始まる。つまり物語のネタを最初に明かしてしまっているわけだ。近年のパトリス・ルコント監督によるメグレの映画化作品『メグレと若い女の死』(2023)も同様で、冒頭でいきなり犯人と犯行現場を見せてしまう。原作ではメグレがひたすら捜査を進め、そしてようやくある人物と対面することで物語が決着を見せるという構造を採っているにもかかわらず、である。最後に対面する人物は、それまで小説中に一度も登場しない人物なのだが、会ってメグレはこの人物こそ犯人だと確信する。登場人物表にさえ書き込むことのできない、何の前ぶりも見せずいきなり登場した人物が犯人である、という衝撃こそが『メグレと若い女の死』のキモであるはずなのだが、ルコント監督の映画版ではこうした構造を棄てて、誰にとってもわかりやすくなるよう、始めから犯人を観客に悟らせてしまっている。

こうした改変がシムノン作品の映画では少なからず見られるのだが、ここにこそシムノン作品の大いなる特徴が秘められていると私は思う。シムノンは読者の「認知スキーマ」に合わせた編集作業、すなわち物語を認知的にわかりやすくするための再構成といったことをしない作家なのである。つねにまず物語世界のなかに入り込み、最初に目に見えた鮮やかな〝瞬間〟から描出してゆく。そうした作業はつねに無意識のうちにおこなわれる。そのためシムノンの小説は〝生々しい〟。あたかも読んでいる私たち自身の記憶のようである。このようなシムノン作品では、通常の作家が読者のことを慮っておこなういくつかのお約束的記述がなされることはない。主人公ユベールが保険会社の社員だとわかるのはしばらく読み進めてからのことである。何とかという女性が登場したとして、その女性が隣家の娘だと知るにはもう少し読まなければならない。シムノンは初登場時に「それは隣家の娘○○だった」などと人物の属性を最初に書き添えてはくれない。属性がわからないまま物語が進むと、エンターテインメントのもてなしに慣れ切った私たち日本の読者は不安を覚える。だが現実の世界において、たとえば他人の撮った家庭ビデオを観るとき、登場してくる人物それぞれの関係性など最初からわかるものだろうか? わからない方がむしろ自然ではないか。

本作『カルディノーの息子』でも、物語前半にはまったく登場しない何人かの人物が、後半で極めて重要な役割を果たす。マルトの行方を知るのはそうした人々であり、つまり主人公のユベール・カルディノーは推理によって妻の居場所に辿り着くのではなく、順繰りに人と会うことでたまたま知見を得て、そこへ行ってみたら実際に妻と再会できたということになる。探偵小説の体裁を採っていながら本作は人捜しに関して推理の入り込む場がないのだ。

私が本作で読みどころだと感じた部分は三つあり、まずひとつは上記のように、まさにユベールが「推理によって妻に辿り着くことがない」点にある。メグレ警視でも誰でもよいが、シリーズものの探偵の場合、探偵そのもののキャラクターは、作品中で必要最小限の変化に抑えられなければならない。そうしないとシリーズが続かないからである。探偵役は人捜しをするが、それを通しておのれの人生観や心情が大きく変わってしまうと、次のシリーズ作品に影響が及んでしまう。そのため人生観が変わるのはたいてい犯人役や依頼人ということになるのだろう。探偵役は人格が変わらない代わりに推理をおこなう(作品が進むに連れて人生経験を積みキャラクターが変化してゆくタイプの探偵小説もあるが、そのような連作はミステリー・シリーズというよりも、全体としてひとつの大きな物語を形づくっているということだろう)。

本作はつまり通常の逆を行っている。主人公ユベールは、妻を捜すなかで次第におのれが変わってゆくことに気づくのである。それまでは妻やふたりの子どもと平穏な日々を過ごしてきた。しかし妻の失踪という事件が生じることで、彼はいままで会ったことのない人々や、疎遠だった親族と改めて話をすることになる。そもそも自分はなぜマルトと結婚したのか。自分はマルトを愛していたが、マルトの方は一度として彼を愛したことなどなかったのではないか。だから彼女は他の男と駆け落ちをしたのだろうか。何が彼女の心を虚ろにしたのだろう、と彼は考えざるを得なくなる。そうした過程で彼は自分を取り戻そうとし始める。彼のなかに〝人間らしさ〟が蘇ってくるのである。よって彼は探偵ではなくひとりの人間として妻を追うようになってゆくのだ。ハヤカワ・ポケット・ミステリ版p.100下段の叙述は胸に迫るものがある。

その過程において、ユベールは近郊に広がる町や村を訪ね歩く。都会になり切っていない村々のさりげない遠景がちりばめられ、それらは地味ではあるが情感豊かに描き出されていて読み応えがある。おそらくは大戦前のシムノン自身の生活圏と重なる場所であり、大きなタペストリーとして私たちの脳裏に広がってくる。ユベールは乗合バスに揺られて隣村へ赴くことも多く、その描写も素晴らしい。シムノンといえばまず船、そして列車を書くと筆が冴えることで知られているが、『帰らざる夜明け』(第106回)以来乗合バスも得意分野のひとつに加わったようだ。また彼が最後にバスに乗る際には雨が降り始め、目的地に着くときには豪雨になっている。この天候の劇的な変化はクライマックスを読み応えのあるものにしている。

最後に取り上げるべき読みどころは、本作がその背後でキリスト教とおそらく深く結びついていることである。作品の冒頭部分は日曜日のミサから始まり、その祈禱や合唱歌はラテン語でそのまま記されていることを指摘した。ユベールはフランスの田舎町に暮らす典型的なキリスト教徒なのであり、彼の道徳観や家族観は素朴にキリスト教の枠組みで形成されていたはずだ。本作は日曜のミサから始まり、そして翌週日曜のミサで終わる、一週間の物語である。妻を捜している間、ときおりユベールはふと教会の祈禱の言葉を思い出して呟く。なぜその言葉が口を突いたのか自分でもわからないのだが、彼自身の深層意識では自分の置かれた状況と祈禱の言葉は繋がっているのだ。

『イエスは三たび倒れぬ』……

彼はイエスではなかった。しがない存在、カルディノーの息子だが、しかし彼が出来ることを、出来る限りのことを、全心、全霊、全力をあげてやっていることは、神様がご承知だ。(p.104、秋山晴夫訳、現代仮名遣いに変更)

ユベールがここで思い出しているのは「十字架の道行」第9留にあるもので、イエス・キリストは磔の刑に処される際、十字架を背負って歩く途中で三度倒れた。私たちもまたふだんから挫折や苦悩に陥っているが、主よ、あなたと同じように再び起ち上がる力をお与えください、という祈りの言葉である。主人公ユベールは、いかさま師の息子という原罪を与えられている。そしていま妻に逃げられるという突然の不幸に見舞われたわけだが、それもふだんからの彼のおこないが悪いからだと世間から後ろ指をさされる始末である。しかし彼は自分の出来ることを全身全霊をかけてやり遂げようというのである。シムノン作品には珍しい前向きな精神の主人公であり、少なくともこのように考えるようになったユベールはそのとき〝生きて〟いたのだと述べることができるだろう。

物語は彼の再生に焦点が当てられているのであり、そのため妻のマルトがなぜ悪漢と駆け落ちをしたのか、その心的理由はほとんど作中で示されることがない。ミミルという悪漢は単純に金銭が目的でマルトに近づいたのであるが、ではマルトはミミルについてゆくだけの恋愛感情を持っていたのか。ひょっとして彼女はただ心神喪失していたがために悪漢ミミルのいいなりになっていただけではないのか。〝心を失っていた〟から駆け落ちしたのではないか。

心がある、心がない、とはいかなることか。シムノンが繰り返し問い続けているテーマである。本作もまたその変奏なのである。

そのことはラストに至っていっそうはっきりと私たち読者の心に迫ってくる。最終章は一週間後の日曜日、朝のミサの場面から始まる。ミサで彼らがオルガンに合わせて歌うのは『神の子羊、余の罪を除き給う主よ……』、すなわち前週と同じ「神羊誦」であり、ユベールの人生は一週間で円環を描いたことになる。

数日前に土砂降りのなか妻と再会を果たしたユベールは、もはや隣人たちの噂話など気にしない。彼はいつものように帰り道で息子に菓子を買い与える。

だがそのとき、彼はふと、白日夢に彷徨い込んだかのような酩酊観を憶えるのだ。

なんにも変わらないだろう、またなんにも変わっていなかった。彼は相変わらず同じ歩調で歩き、同じように帽子をとってお辞儀をした。

「どうしたの、パパ?」

どうもしない……彼はただ、忘れたのだ。生きることを忘れてしまったのだ……彼には機械仕掛のように舗道に立止まった……。

「おいで……」

もう二度とこんなことにはならないだろう。注意しなくちゃ。(同)

この後、家に戻れば、妻が食事の仕度をしている姿をユベールは見ることになる。そうしてこの物語『カルディノーの息子』は終わる。だが上に引用した場面はなんと不穏であることだろう。私たち人間は、あまりに平穏で、あまりに平和な日曜日の昼、道を歩いていてふと生きることを忘れてしまうものなのである。このような真実をずばりと突きつけてくる作家はシムノンを置いて他にはいない。そして私たちはすぐに頭を振ってそんな奇妙な観念を振り払うこともできるが、「注意」しなければやはり私たちはそこへ陥ってしまう。あるいは還ってしまう。もっといえばいとも簡単に、人は人間であることを見失ってしまう。

「comme une mécanique…(まるでひとつの機械のように……)」──機械的に、機械のように、とは、シムノンがしばしば〝ここぞ〟という場面で用いる表現である。私たち人間は、自ら注意していなければすぐにロボットになってしまう──シムノン作品においてはそれが探偵小説における〝事件〟であり、また〝真相〟なのだといえるだろう。

なお本作の映画版『駆けおち』は、その終盤部分が原作から大きく離れて独自の展開を見せる。おそらくは主役をジャン・ギャバンにしたことで、原作に書かれたユベールのナイーヴさを表現できず、シナリオを変えてしまったのではないか。映画版でのギャバンは保険会社の従業員ではなく、恰幅のよい見た目通り会社の要職に就く人物であり、また終盤では意外な舞台設定のなかで、原題『頭に上る血』にあるように、ある人物と殴り合いの喧嘩へと及ぶ。

本作ハヤカワ・ポケット・ミステリ版の巻末に収められた、都筑道夫「シムノン問答」に、もう一度触れておく必要があるだろう。

ご承知の通り、都筑道夫は日本においてシムノンの普及に多大な貢献をなした人物である。邦訳紹介された戦前のごく初期から、シムノンには大きな問題がひとつあった。メグレ警視ものはともかく、とにかくロマン・デュール作品が本邦で売れないのである。都筑もあらゆる手段を尽くしてロマン・デュール作品の紹介に努めたわけだが、さすがにさじを投げ、後年になると愚痴を公表するほどであった。そうした都筑の悔しさ、本を買ってくれない同好家たちに対するやるせない憤りが、本書収載の「シムノン問答」にも滲み出ている。

都筑は読み巧者であり、都筑の書評を読んでミステリーのプロ評論家や編集者、作家を目指した人も多いだろう。都筑は最晩年、シムノンと岡本綺堂を繰り返し読んでいると述べていたように、シムノンに対する愛着を失わなかった。

しかしそれほど都筑が絶賛してもシムノンのロマン・デュールは売れなかった。残念なことに現在でも売れない。だが、いまになってみると、そうした理由の一端には、ずっとミステリー愛好家の方々がシムノンの読み方をうまくつかめないまま歴史を重ねてきてしまったからではないか……と私は近年考えるようになった。失礼な物言いかもしれず大変に申し訳ないが、シムノンのロマン・デュールはミステリーとして読むことの軛から逃れない限り面白く読めないのではないか。シムノンのロマン・デュールの邦訳が出たとき、書評を担当すべきなのはミステリー評論家ではなく、海外一般小説(いわば純文系)枠の担当者なのだと私は思う。ところがそうした書評家はほとんどまったくシムノンを手に取ろうとしない。ここに大いなる齟齬が生じている。

主「うん、彼自身のスピードは、いまのところ年六冊──メグレものが二冊、純文学が二冊、中間小説が二冊というのが、限度だそうだ」

「シムノン問答」で、主人の都筑はまずこのようにシムノンの速筆ぶりから話を始めている。この稿が書かれたのは1957年なのでその近辺の出版情報なのだろうが、オムニビュス社《シムノン全集》の書誌情報とは微妙に冊数が異なっている。またシムノンがグレアム・グリーンのように純文学とエンターテインメント系を区別していたという話はいまのところ私は見たことがないが、このあたりは真剣に捉える必要はないだろう。重要なのはその先だ。

客「しかし、シムノンの小説は、よくわからん、というひとが、ずいぶんいるぜ」

主「それァ、ふつうの探偵小説のつもりで読むからだろう。メグレもの以外は、ふつうの探偵小説の先入観を、ぜんぶすてて読むべきなんじゃないのかな」

客「それにしたってさ、このあいだ出た『ベルの死』なんか、ぜんぜん真犯人がつかまらないじゃないか。あんな探偵小説ってあるのかな」

主「しかし、あれを読んで、感動したひとなら、真犯人がつかまるか、つかまらないかなんてことは、まるで問題じゃないはずだよ。いや、むしろ、あの作品の場合は、つかまっちゃァいけないんだ。あすこまでで、あの小説があつかおうとしている心理的な問題は、完全に終結しているんだからね」

客「そういうものだったら、それを探偵小説として出すのは、おかしいんじゃないかな?」

主「ちょっと、そんな感じがするかも知れないが、これはやっぱり探偵小説の土壌から生れた文学なんだよ。〔中略〕探偵小説はずいぶん変ってきているんだ。これから殺人がおころうというところで、プツッとおわってしまう、探偵小説だってあるくらいでね」

客「しかし、そういうものは、やはり探偵小説的なねらいがあると思うんだよ。シムノンの場合は、ときどきテーマがわからないのがあるからなァ」

主「非常に現代的なテーマだからね。〔中略〕ごく瞬間的な、言葉でいいあらわせないような、現代人の心理のゆがみなんだからね。〔略〕」

客「いつか君が、そういう言いかたで、シムノンの速筆を弁護していたっけ」

主「そうなんだよ。シムノンが一作一作に時間をかけたら、もっといいものが出来るんじゃないか、というひとがいるが、ぼくはそうとは思えないんだ。シムノンの作品には、小説になるかならないかという、危機一髪のところで、成立しているところに、よさがあるんだ。〔中略〕」

客「どうもよくわからないな、主観的ないい方で」

主「主観的な作品なんだよ、シムノンてのは。ひとつの精神が偶発的に破端をきたす。その破端によって、新しい精神がめざめてゆく。いつもこのテーマのくりかえしなんだ。シムノンの主人公は、つねに不幸で、その不幸をみずから発見したときに、幸福になるんだよ。たとえば、この『カルディノーの息子』にしても、そうだがね。夫婦生活の常識に安住していた主人公が、細君の家出という不測の事実によって、自分というものを再発見しているだろう」〔後略〕(現代仮名遣いに変更)

この問答で客側の意見も主人側の意見もよくわかる。絶妙に話は噛み合っておらず、そこに非常なリアリティがある。興味深いのは、短いページ数の中で都筑自身の心も揺れていることだ。「メグレもの以外は、ふつうの探偵小説の先入観を、ぜんぶすてて読むべき」といった側から、「これはやっぱり探偵小説の土壌から生れた文学なんだよ」とシムノンをハヤカワ・ポケット・ミステリ枠で邦訳紹介しているおのれを弁護している。私は都筑の前者の意見は正しいと思うが、後者の意見は半分ほど支持しない。確かに、シムノンはペンネーム時代に探偵心理小説を書き始めたことによっておのれの適性を見出し、作家として成功していった。その点では「探偵小説の土壌から生れた文学」といえる。だが同時にシムノンは艶笑コントや悲恋小説、異郷冒険小説もたくさん書いたのであり、そこで培われた技量はシムノン名義になった後の作品でも効果的に応用されている。メグレものの短篇やチビ医者(第90回、第91回)、O探偵事務所(第92回、第93回)などの連作中篇は、シムノンが往年のコントで鳴らした構成の妙が再現されていると思うし、異郷冒険ものを後年まで書き続けたのもやはりその分野が好きだったからだと推測される。シムノンの小説は「探偵小説の土壌から生れた文学」というより、もっと広く「フランス語圏の大衆小説の土壌から生まれた」とする方が適切であろう。ここに限っていえば都筑の見解はやや我田引水、都筑がミステリーを愛するがゆえの過剰弁護であったように思える。

おそらくシムノンのロマン・デュールは、『帰らざる夜明け』のようにハヤカワ・ノヴェルズで出せばよかったのである。ただしいっときハヤカワ・ノヴェルズは映画タイアップの傾向が強く、うまくタイミングが合わなかったのかもしれないが。あるいはチビ医者のようにちゃんと誰が見てもミステリーっぽい作品を選び抜いて、ハヤカワ・ポケット・ミステリ枠でどんどん出すのがよかったのだろう。ただいまひとつよくわからないのは、なぜ戦後のメグレものを早川書房があまり出さなかったのか、なぜ河出書房新社が新書シリーズを起ち上げるまで放置されていたのか、ということだ。『ベルの死』や『カルディノーの息子』を出すならアメリカ滞在時代のメグレもの(傑作が目白押しである)を出せばよかったのにと思うのだが、そのあたりの事情は私には不明である。

都筑の見解に戻ると、「これから殺人がおころうというところで、プツッとおわってしまう、探偵小説だってあるくらいでね」という指摘は余分であったろう。シムノンのロマン・デュールの本質から外れているので、かえって混乱を招く類似性を持ち出す必要はなかった。客側が反論しているのはもっともである。

そして「テーマがわからないのがある」という客側の的確な指摘に対して、都筑はきちんと答えを示すべきだった。「瞬間的な、言葉でいいあらわせないような、現代人の心理のゆがみ」と、いいたいことはわかるが、シムノンが苦手な読者には通じないだろう。ただしシムノンがつねに「瞬間」的な破局の精神性を取り上げていると述べているのはさすがだった。本当はそこからもう一歩踏み込んだ都筑の見解が読みたかったところだ。本作『カルディノーの息子』にしても、「細君の家出という不測の事実によって、自分というものを再発見している」と適切に読みどころを指摘しているのは素晴らしいが、前述したとおり本作はそれだけでは終わらない作品だからである。主人公のユベールは自分を再発見したと瞬間的に感じるのだが、再びその瞬間を見失ってしまう。そこに作者シムノンは〝人間らしさ〟の本質を見ている。

シムノンが他の探偵小説と異なるのは、本当の謎は人間には解決できないものであるのだと、登場人物が理解する刹那を迎えるその鮮烈さと、しかしその希望がすぐさま掻き消えていってしまう霧の深さにこそあるのだろう。

▼他の映像化作品(瀬名は未見)

・TVドラマ 同題 《L’Heure Simenonシムノン・アワー》シリーズ、ジェラール・モルディラGérard Mordillat監督、ジャン゠ピエール・ビッソンJean-Pierre Bisson、カロリーヌ・シオルCaroline Sihol出演、1987-1988[仏]

・TV映画『La tête haute』ジェラール・ジュルデュイGérard Jourd’hui監督、エディ・ミッチェルEddy Mitchell、アンナ・ガリエナAnna Galiena出演、2005[仏][高く頭を上げて]

| 【ジョルジュ・シムノン情報】 |

|---|

|

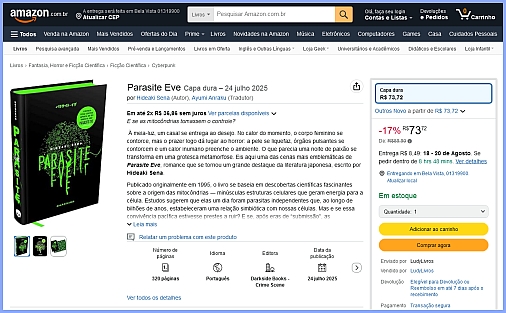

・フランスのDagaud社から、シムノンのロマン・デュールを原作とするバンド・デシネ作品『Les clients d’Avernos アヴルノスの顧客たち』が2025年1月に発売された。『北氷洋逃避行』『雪は汚れていた』に続いて3作目となる。 ・東宣出版から〈シムノン ロマン・デュール選集〉の第3弾、『反動分子』(第85回)が2025年8月末に刊行される。訳者は荷見明子氏。監修と巻末解説は、引き続いて瀬名が担当。今作はシムノンに珍しい直球エンターテインメントであり、シムノンのロマン・デュール作品は辛気臭くて苦手という方にも注目の一冊であると思う。ぜひ書棚に迎えてお楽しみいただきたい。 ・中国版に続き、拙作『パラサイト・イヴ』のポルトガル語版『Parasite Eve』が、2025年7月にブラジルのDarkside社から発売された。出版社による紹介ページはこちら。とても見事な装幀で、素晴らしい。  |

| 瀬名 秀明(せな ひであき) |

|---|

|

1968年静岡県生まれ。1995年に『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞受賞。著書に『魔法を召し上がれ』『ポロック生命体』等多数。 《月刊星ナビ》で2025年3月号より「オリオンと猫 野尻抱影と大佛次郎物語」を連載中。 ■最新刊!■ |

■シムノン ロマン・デュール選集(瀬名秀明氏監修)■

■最新刊!■

■瀬名秀明氏推薦!■